РҡР°Рә РЎРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ влаСҒСӮСҢ РҫСҮРёСҒСӮила СҖСғСҒСҒРәСғСҺ СҖРөСҮСҢ РҫСӮ В«СҸСӮРөР№В»

РҡР°Рә РЎРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ влаСҒСӮСҢ РҫСҮРёСҒСӮила СҖСғСҒСҒРәСғСҺ СҖРөСҮСҢ РҫСӮ В«СҸСӮРөР№В»

10 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1918 РіРҫРҙР° РЎРҫРІРөСӮ РқР°СҖРҫРҙРҪСӢС… РҡРҫРјРёСҒСҒР°СҖРҫРІ Р РЎРӨРЎР СҒРІРҫРёРј РҙРөРәСҖРөСӮРҫРј РҫРұСҸзал РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢ РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё СҒСӮСҖР°РҪСӢ РҪРҫРІСғСҺ РҫСҖС„РҫРіСҖафиСҺ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҸР·СӢРәР°, РёР·РұавлРөРҪРҪСғСҺ РҫСӮ Р°СҖхаиСҮРҪСӢС… Рё Р·Р°СӮСҖСғРҙРҪСҸРІСҲРёС… РјР°СҒСҒРҫРІРҫРө РҫРұСҖазРҫРІР°РҪРёСҸ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ СҚР»РөРјРөРҪСӮРҫРІ Рё РҝСҖавил РёС… СғРҝРҫСӮСҖРөРұР»РөРҪРёСҸ.

РЎРІРөСҒСӮРё РҫСҖС„РҫРіСҖафиСҮРөСҒРәСғСҺ СҖРөС„РҫСҖРјСғ РІ РҪР°СҲРөР№ СҒСӮСҖР°РҪРө Рә РҫРҙРҪРҫР№-РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РҙР°СӮРө РҙРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ Р·Р°СӮСҖСғРҙРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ. 10 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1918 РіРҫРҙР° вҖ“ СҚСӮРҫ лиСҲСҢ РҙРөРҪСҢ РёР·РҙР°РҪРёСҸ СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІСғСҺСүРөРіРҫ РҙРөРәСҖРөСӮР° РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РҝСҖавиСӮРөР»СҢСҒСӮРІР°, РҝРҫРҙРҝРёСҒР°РҪРҪРҫРіРҫ замРөСҒСӮРёСӮРөР»РөРј РқР°СҖРәРҫРјР° РҝСҖРҫСҒРІРөСүРөРҪРёСҸ РңихаилРҫРј РҹРҫРәСҖРҫРІСҒРәРёРј (РёСҒСӮРҫСҖРёРә Рё СҚСӮРҪРҫРіСҖаф, РұСғРҙСғСүРёР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРә) Рё СғРҝСҖавлСҸСҺСүРёРј РҙРөлами РЎРҫРІРҪР°СҖРәРҫРјР° ВлаРҙРёРјРёСҖРҫРј Р‘РҫРҪСҮ-Р‘СҖСғРөРІРёСҮРөРј.

Р”РҫРәСғРјРөРҪСӮ РұСӢР» РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪ РІ РҫфиСҶиалСҢРҪРҫРј РҫСҖРіР°РҪРө Р’РҰРҳРҡ газРөСӮРө В«РҳР·РІРөСҒСӮРёСҸВ» 13 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ, Р° СҒРҝСғСҒСӮСҸ РҙРөРҪСҢ Р’СӢСҒСҲРёР№ РЎРҫРІРөСӮ РқР°СҖРҫРҙРҪРҫРіРҫ РҘРҫР·СҸР№СҒСӮРІР° РҪР° СҒРІРҫём Р·Р°СҒРөРҙР°РҪРёРё РҝСҖРёРҪСҸР» РҙРҫРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө РјРөСҖСӢ РҙР»СҸ СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРёСҸ РҪРҫРІРҫР№ РҫСҖС„РҫРіСҖафии РІРҫ РІСҒРөС… СҒС„РөСҖах РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ Рё СҚРәРҫРҪРҫРјРёСҮРөСҒРәРҫР№ жизРҪРё.В

РқРҫРІСӢРө РҝСҖавила РҝСҖавРҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҸР·СӢРәР° РҪР°СҮала СҖазСҖР°РұР°СӮСӢРІР°СӮСҢ РөСүС‘ РІ 1904 РіРҫРҙСғ СҒРҝРөСҶиалСҢРҪР°СҸ РһСҖС„РҫРіСҖафиСҮРөСҒРәР°СҸ РҝРҫРҙРәРҫРјРёСҒСҒРёСҸ РҝСҖРё РҳРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖСҒРәРҫР№ Р°РәР°РҙРөРјРёРё РҪР°СғРә РҝРҫРҙ РҝСҖРөРҙСҒРөРҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫРј РІРёРҙРҪСӢС… СғСҮС‘РҪСӢС… вҖ“ СҒРҪР°СҮала РӨРҫСҖСӮСғРҪР°СӮРҫРІР°, Р·Р°СӮРөРј, СҒРјРөРҪРёРІСҲРөРіРҫ РөРіРҫ ШахмаСӮРҫРІР°. Р’ РҝРҫРҙРәРҫРјРёСҒСҒРёСҺ, РәСҒСӮР°СӮРё, РІС…РҫРҙили РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СӮРҫРіРҙР°СҲРҪРёРө лиРұРөСҖал-СҖРөС„РҫСҖРјР°СӮРҫСҖСӢ, РҪРҫ Рё, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҫСӮРәСҖРҫРІРөРҪРҪСӢРө В«СҮРөСҖРҪРҫСҒРҫСӮРөРҪСҶСӢВ», СҖР°РҙРёРәалСҢРҪСӢРө РәРҫРҪСҒРөСҖРІР°СӮРҫСҖСӢ.

РһфиСҶиалСҢРҪРҫ лиРҪРіРІРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ СҖРөС„РҫСҖРјР° РұСӢла РҪР°СҮР°СӮР° РІ РјР°Рө 1917 РіРҫРҙР° СҖРөСҲРөРҪРёРөРј Р’СҖРөРјРөРҪРҪРҫРіРҫ РҝСҖавиСӮРөР»СҢСҒСӮРІР°, РҝСҖавРҙР°, РҝРҫРәР° РҙР»СҸ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ лиСҲСҢ РІ СҲРәРҫлах. РЎРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ влаСҒСӮСҢ РІ СҶРөР»РҫРј РҝСҖРҫРҙРҫлжила СҚСӮРҫ РҪР°СҮРёРҪР°РҪРёРө, РҝРҫРҙСӮРІРөСҖРҙРёРІ РөРіРҫ РҙРөРәСҖРөСӮРҫРј Р·Р° РҝРҫРҙРҝРёСҒСҢСҺ РҪР°СҖРәРҫРјР° РҝСҖРҫСҒРІРөСүРөРҪРёСҸ РӣСғРҪР°СҮР°СҖСҒРәРҫРіРҫ 23 РҙРөРәР°РұСҖСҸ 1917 Рі.В

Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёР№ РҙРөРәСҖРөСӮ РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІРҫРј РҙажРө РҫфиСҶиалСҢРҪСӢС… РҝР°СҖСӮРёР№РҪСӢС… Рё РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪСӢС… газРөСӮ РұСӢР» РІРҫСҒРҝСҖРёРҪСҸСӮ РұРҫР»СҢСҲРө РІ СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙР°СӮРөР»СҢРҪРҫРј РҙСғС…Рө, РҫСӮСҮРөРіРҫ РЎРҫРІРҪР°СҖРәРҫРј РІ РҫРәСӮСҸРұСҖРө 1918 Рі. Рё РұСӢР» РІСӢРҪСғР¶РҙРөРҪ РҝРҫРҙРәСҖРөРҝРёСӮСҢ РҝСҖРөР¶РҪСҺСҺ лиРҪРёСҺ РҪР° СҖРөС„РҫСҖРјСғ СҸР·СӢРәР° РұРҫР»РөРө РҫРұСҸР·СӢРІР°СҺСүРёРјРё С„РҫСҖРјСғлиСҖРҫРІРәами, РәР°СҒР°СҺСүРёРјРёСҒСҸ СғР¶Рө РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ газРөСӮ, РҪРҫ Рё РІСҒРөРіРҫ РҫфиСҶиалСҢРҪРҫРіРҫ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРҫРҫРұРҫСҖРҫСӮР°.

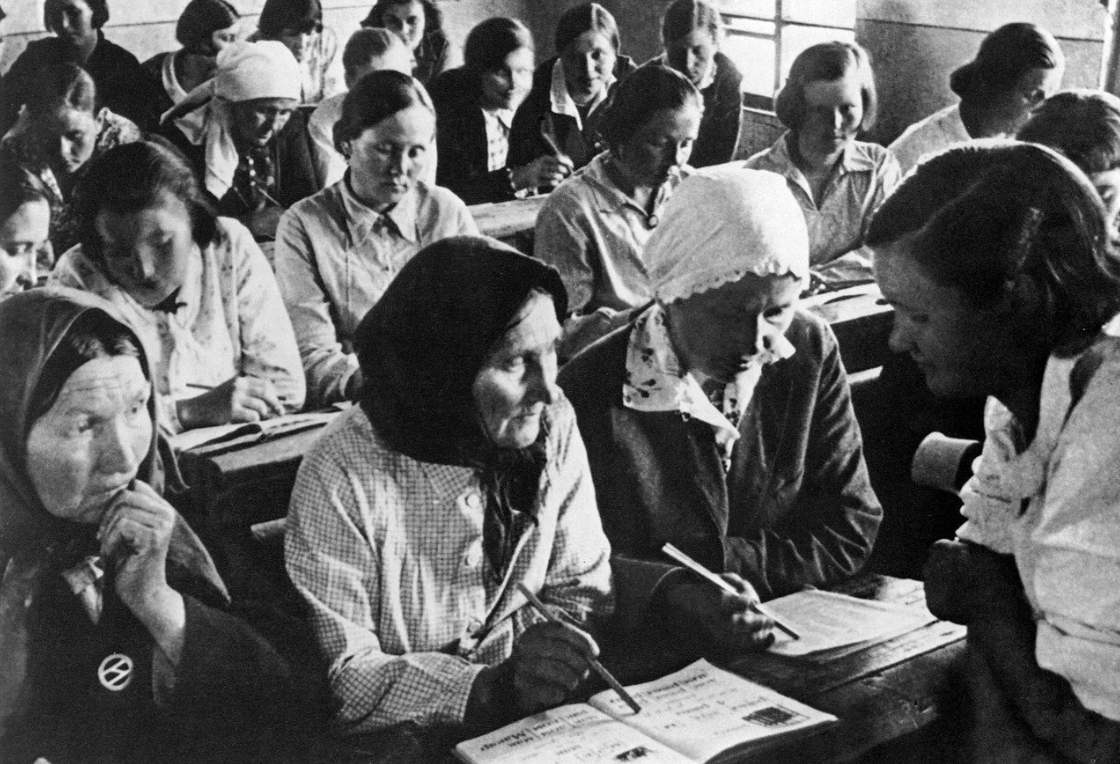

Сам Р”РөРәСҖРөСӮ РҫСӮ 10 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1918 РіРҫРҙР° РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРөРұРҫР»СҢСҲРҫР№ Рё РІ РҝСҖРөамРұСғР»Рө СӮР°Рә РҙРөРәлаСҖРёСҖСғРөСӮ главРҪСғСҺ СҶРөР»СҢ СҖРөС„РҫСҖРјСӢ: «В СҶРөР»СҸС… РҫРұР»РөРіСҮРөРҪРёСҸ СҲРёСҖРҫРәРёРј РјР°СҒСҒам СғСҒРІРҫРөРҪРёСҸ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ РіСҖамРҫСӮСӢ Рё РҫСҒРІРҫРұРҫР¶РҙРөРҪРёСҸ СҲРәРҫР» РҫСӮ РҪРөРҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР° РҝСҖРё РёР·СғСҮРөРҪРёРё РҝСҖавРҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸВ».

Р’СӮРҫСҖРҫР№ СҖазРҙРөР» Р”РөРәСҖРөСӮР° РҫСҒРҫРұРҫ РҫСӮРјРөСҮал РҪРөРҙРҫРҝСғСҒСӮРёРјРҫСҒСӮСҢ РҪР°СҒРёР»СҢСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РҝРөСҖРөСғСҮРёРІР°РҪРёСҸ СғСҮР°СүРёС…СҒСҸ РІ СҲРәРҫлах.

В«1. Р РөС„РҫСҖРјР° РҝСҖавРҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ РІРІРҫРҙРёСӮСҒСҸ РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ, РҪР°СҮРёРҪР°СҸ СҒ млаРҙСҲРөР№ РіСҖСғРҝРҝСӢ 1-Р№ СҒСӮСғРҝРөРҪРё РөРҙРёРҪРҫР№ СҲРәРҫР»СӢ.

2. РҹСҖРё РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРёРё СҖРөС„РҫСҖРјСӢ РҪРө РҙРҫРҝСғСҒРәР°РөСӮСҒСҸ РҝСҖРёРҪСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө РҝРөСҖРөСғСҮРёРІР°РҪРёРө СӮРөС…, РәСӮРҫ СғР¶Рө СғСҒРІРҫРёР» РҝСҖавила РҝСҖРөР¶РҪРөРіРҫ РҝСҖавРҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ.

3. ДлСҸ РІСҒРөС… СғСҮР°СүРёС…СҒСҸ Рё РІРҪРҫРІСҢ РҝРҫСҒСӮСғРҝР°СҺСүРёС… РҫСҒСӮР°СҺСӮСҒСҸ РІ СҒРёР»Рө лиСҲСҢ СӮРө СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ РҝСҖавРҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ РҫРұСүРёРјРё РҙР»СҸ РҝСҖРөР¶РҪРөРіРҫ Рё РҙР»СҸ РҪРҫРІРҫРіРҫ РҝСҖавРҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ, Рё РҫСҲРёРұРәами СҒСҮРёСӮР°СҺСӮСҒСҸ лиСҲСҢ РҪР°СҖСғСҲРөРҪРёСҸ СҚСӮРёС… РҝСҖавил».В

Р”РөРәСҖРөСӮ СҒРҫРҙРөСҖжал лаРәРҫРҪРёСҮРҪРҫРө РёР·Р»РҫР¶РөРҪРёРө СҒСғСӮРё лиРҪРіРІРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ СҖРөС„РҫСҖРјСӢ:

В«1. РҳСҒРәР»СҺСҮРёСӮСҢ РұСғРәРІСғ В«СҸСӮСҢВ», СҒ РҝРҫСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫР№ замРөРҪРҫР№ РөС‘ СҮРөСҖРөР· Р•.

2. РҳСҒРәР»СҺСҮРёСӮСҢ РұСғРәРІСғ «фиСӮа», СҒ замРөРҪРҫР№ РөС‘ СҮРөСҖРөР· РӨ.

3. РҳСҒРәР»СҺСҮРёСӮСҢ РұСғРәРІСғ РӘ РІ РәРҫРҪСҶРө СҒР»РҫРІ Рё СҮР°СҒСӮРөР№ СҒР»РҫР¶РҪСӢС… СҒР»РҫРІ, РҪРҫ СҒРҫС…СҖР°РҪРёСӮСҢ РөС‘ РІ СҒРөСҖРөРҙРёРҪРө СҒР»РҫРІ, РІ Р·РҪР°СҮРөРҪРёРё РҫСӮРҙРөлиСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ Р·РҪР°РәР°.

4. РҳСҒРәР»СҺСҮРёСӮСҢ РұСғРәРІСғ I, СҒ замРөРҪРҫР№ РөС‘ СҮРөСҖРөР· Рҳ.

5. РҹРёСҒР°СӮСҢ РҝСҖРёСҒСӮавРәРё РёР·, РІРҫР·, РІР·, СҖаз, СҖРҫР·, РҪРёР·, РұРөР·, СҮСҖРөР·, СҮРөСҖРөР· вҖ“ РҝРөСҖРөРҙ глаСҒРҪСӢРјРё Рё Р·РІРҫРҪРәРёРјРё СҒРҫглаСҒРҪСӢРјРё СҒ Р—, РҪРҫ замРөРҪСҸСӮСҢ Р— РұСғРәРІРҫР№ РЎ РҝРөСҖРөРҙ РіР»СғС…РёРјРё СҒРҫглаСҒРҪСӢРјРё, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө Рё РҝРөСҖРөРҙ РЎ.

6. РҹРёСҒР°СӮСҢ РІ СҖРҫРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРј РҝР°РҙРөР¶Рө РҝСҖилагаСӮРөР»СҢРҪСӢС…, РҝСҖРёСҮР°СҒСӮРёР№ Рё РјРөСҒСӮРҫРёРјРөРҪРёР№ -РһР“Рһ, -ЕГРһ РІРјРөСҒСӮРҫ -РҗР“Рһ, -РҜР“Рһ.

7. РҹРёСҒР°СӮСҢ РІ РёРјРөРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРј Рё РІРёРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРј РҝР°РҙРөР¶Рө Р¶РөРҪСҒРәРҫРіРҫ Рё СҒСҖРөРҙРҪРөРіРҫ СҖРҫРҙР° РјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СҮРёСҒла РҝСҖилагаСӮРөР»СҢРҪСӢС…, РҝСҖРёСҮР°СҒСӮРёР№ Рё РјРөСҒСӮРҫРёРјРөРҪРёР№ -ЫЕ, -РҳР• РІРјРөСҒСӮРҫ -Р«РҜ, -IРҜ.

8. РҹРёСҒР°СӮСҢ РһРқРҳ РІРјРөСҒСӮРҫ РһРқ СҮРөСҖРөР· В«СҸСӮСҢВ» РІ РёРјРөРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРј РҝР°РҙРөР¶Рө РјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СҮРёСҒла Р¶РөРҪСҒРәРҫРіРҫ СҖРҫРҙР°.

9. РҹРёСҒР°СӮСҢ РІ Р¶РөРҪСҒРәРҫРј СҖРҫРҙРө РһР”РқРҳ, РһР”РқРҳРҘ, РһР”РқРҳРңРҳ РІРјРөСҒСӮРҫ РһР”Рқ*, РһР”Рқ*РҘРӘ, РһР”Рқ*РңРҳ. (звёзРҙРҫСҮРәР° РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪР° РІРјРөСҒСӮРҫ В«СҸСӮСҢВ»)

10. РҹРёСҒР°СӮСҢ РІ СҖРҫРҙРёСӮРөР»СҢРҪРҫРј РҝР°РҙРөР¶Рө РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СҮРёСҒла РјРөСҒСӮРҫРёРјРөРҪРёСҸ лиСҮРҪРҫРіРҫ Р¶РөРҪСҒРәРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° ЕЕ РІРјРөСҒСӮРҫ Р•РҜ.

11. РҹСҖРё РҝРөСҖРөРҪРҫСҒРө СҒР»РҫРІ РҫРіСҖР°РҪРёСҮРёРІР°СӮСҢСҒСҸ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёРјРё РҝСҖавилами: СҒРҫглаСҒРҪР°СҸ (РҫРҙРҪР° или РҝРҫСҒР»РөРҙРҪСҸСҸ РІ РіСҖСғРҝРҝРө СҒРҫглаСҒРҪСӢС…) РҪРөРҝРҫСҒСҖРөРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РҝРөСҖРөРҙ глаСҒРҪРҫР№ РҪРө РҙРҫлжРҪР° РұСӢСӮСҢ РҫСӮРҙРөР»РөРҪР° РҫСӮ СҚСӮРҫР№ глаСҒРҪРҫР№, СҖавРҪСӢРј РҫРұСҖазРҫРј РіСҖСғРҝРҝР° СҒРҫглаСҒРҪСӢС… РІ РҪР°СҮалРө СҒР»РҫРІ РҪРө РҫСӮРҙРөР»СҸРөСӮСҒСҸ РҫСӮ глаСҒРҪРҫР№. Р‘СғРәРІР° Рҳ РҝРөСҖРөРҙ СҒРҫглаСҒРҪРҫР№ РҪРө РҙРҫлжРҪР° РұСӢСӮСҢ РҫСӮРҙРөР»СҸРөРјР° РҫСӮ РҝСҖРөРҙСҲРөСҒСӮРІСғСҺСүРөР№ глаСҒРҪРҫР№. РўР°РәР¶Рө РәРҫРҪРөСҮРҪР°СҸ СҒРҫглаСҒРҪР°СҸ, РәРҫРҪРөСҮРҪР°СҸ Рҷ Рё РіСҖСғРҝРҝР° СҒРҫглаСҒРҪСӢС… РІ РәРҫРҪСҶРө СҒР»РҫРІ РҪРө РјРҫРіСғСӮ РұСӢСӮСҢ РҫСӮРҙРөР»СҸРөРјСӢ РҫСӮ РҝСҖРөРҙСҲРөСҒСӮРІСғСҺСүРөР№ глаСҒРҪРҫР№. РҹСҖРё РҝРөСҖРөРҪРҫСҒРө СҒР»РҫРІ, РёРјРөСҺСүРёС… РҝСҖРёСҒСӮавРәРё, РҪРөР»СҢР·СҸ РҝРөСҖРөРҪРҫСҒРёСӮСҢ РІ СҒР»РөРҙСғСҺСүСғСҺ СҒСӮСҖРҫРәСғ СҒРҫглаСҒРҪСғСҺ РІ РәРҫРҪСҶРө РҝСҖРёСҒСӮавРәРё, РөСҒли СҚСӮР° СҒРҫглаСҒРҪР°СҸ РҝРөСҖРөРҙ СҒРҫглаСҒРҪРҫР№В».

ВажРҪРҫ РҫСӮРјРөСӮРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ СҲРёСҖРҫРәРҫРө СҖР°СҒРҝСҖРҫСҒСӮСҖР°РҪРөРҪРёРө РҪР°СҮалСҢРҪРҫРіРҫ РҫРұСҖазРҫРІР°РҪРёСҸ РІ СҶРөР»СҸС… лиРәРІРёРҙР°СҶРёРё РјР°СҒСҒРҫРІРҫР№ РұРөР·РіСҖамРҫСӮРҪРҫСҒСӮРё СҒРөСҖСҢёзРҪРҫ РҫСҒР»РҫР¶РҪРёР»РҫСҒСҢ РұСӢ РҝСҖРё СҒРҫС…СҖР°РҪРөРҪРёРё РјР°СҒСҒСӢ СғСӮСҸР¶РөР»СҸСҺСүРёС… РёР·СғСҮРөРҪРёРө СҸР·СӢРәР° Р°СҖхаиСҮРҪСӢС… РҝСҖавил.

Р—Р°РҝСҖРҫСҒ РҪР° лиРҪРіРІРёСҒСӮРёСҮРөСҒРәСғСҺ СҖРөС„РҫСҖРјСғ СҲёл РҫСӮРҪСҺРҙСҢ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫСӮ СҖРөалСҢРҪРҫ РјСӢСҒР»СҸСүРёС… СҮРёРҪРҫРІРҪРёРәРҫРІ Рё Р°РәР°РҙРөРјРёРәРҫРІ. РҹРҫСӮСҖРөРұРҪРҫСҒСӮСҢ РІ РёР·РјРөРҪРөРҪРёСҸС… СҸР·СӢРәРҫРІРҫРіРҫ РҫСүСғСүалаСҒСҢ Рё РІ СҒСҖРөРҙРө РҪР°СҖРҫРҙРҪСӢС… СғСҮРёСӮРөР»РөР№, РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІРҫ РёР· РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РІСӢРҪСғР¶РҙРөРҪРҪРҫ РјРёСҖилиСҒСҢ СҒ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮСҢСҺ РІРҙалРұливаСӮСҢ РІ РіРҫР»РҫРІСӢ СғСҮРөРҪРёРәам РІСҒСҺ СҚСӮСғ Р°СҖхаиРәСғ.

РЈР¶Рө РІ РҪР°СҮалРө РҘРҘ РІРөРәР° СҒ РҝСҖРҫРөРәСӮРҫРј СҖРөС„РҫСҖРјСӢ РІСӢСҒСӮСғРҝили РҙРІР° РІРөРҙСғСүРёС… РҝРөРҙагРҫРіРёСҮРөСҒРәРёС… РҫРұСүРөСҒСӮРІР° вҖ“ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРө Рё РҡазаРҪСҒРәРҫРө.

Рҗ, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҪР° РҹРөСҖРІРҫРј РІСҒРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫРј СҒСҠРөР·РҙРө СғСҮРёСӮРөР»РөР№, СҒРҫСҒСӮРҫСҸРІСҲРөРјСҒСҸ РІ СҸРҪРІР°СҖРө 1914 РіРҫРҙР°, РҫРҙРёРҪ РёР· РҙРҫРәлаРҙСҮРёРәРҫРІ РІ СҒРөСҖРҙСҶах Р·Р°СҸРІРёР» СҒ СӮСҖРёРұСғРҪСӢ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РұСғРәРІР° В«СҸСӮСҢВ» «виСҒРёСӮ РҝСҖРҫРәР»СҸСӮРёРөРј РҪР°Рҙ СҲРәРҫР»РҫР№В» Рё В«СҒСғСҲРёСӮ РјРҫР·РіРё СғСҮР°СүРёРјСҒСҸВ».

РқРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝРҫРҝСӢСӮРәРё РҝСҖРҫРІРөСҒСӮРё РҫСҖС„РҫРіСҖафиСҮРөСҒРәСғСҺ СҖРөС„РҫСҖРјСғ РҙРҫ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёРё СӮР°Рә Рё РҫСҒСӮалиСҒСҢ РҪР° СғСҖРҫРІРҪРө Рұлагих РҪамРөСҖРөРҪРёР№. РҹРҫ-РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРјСғ С„СғРҪРҙамРөРҪСӮалСҢРҪРҫ СҖРөСҲили РІРҫРҝСҖРҫСҒ СӮРҫР»СҢРәРҫ РұРҫР»СҢСҲРөРІРёРәРё. Р Р°РҙРёРәалСҢРҪРҫРө РҫРұР»РөРіСҮРөРҪРёРө РёР·СғСҮРөРҪРёСҸ РіСҖаммаСӮРёРәРё СҖРҫРҙРҪРҫРіРҫ СҸР·СӢРәР° РІРҪРөСҒР»Рҫ РІРөСҒРҫРјСӢР№ РІРәлаРҙ РІ РұСӢСҒСӮСҖРҫРө Рё РјР°СҒСҒРҫРІРҫРө РҝРҫРІСӢСҲРөРҪРёРө РҫРұСҖазРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ СғСҖРҫРІРҪСҸ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ СҒСӮСҖР°РҪСӢ. Р’ РәРҫРҪРөСҮРҪРҫРј СҒСҮРөСӮРө, СҚСӮРҫ РҝРҫР·РІРҫлилРҫ лиРәРІРёРҙРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РәР°СӮР°СҒСӮСҖРҫфиСҮРөСҒРәРҫРө РҫСӮСҒСӮаваРҪРёРө РЎРЎРЎР РІ РәвалифиСҶРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… РәР°РҙСҖах Рё СҒРҫРІРөСҖСҲРёСӮСҢ РіРёРіР°РҪСӮСҒРәРёР№ РҝСҖРөРҙРІРҫРөРҪРҪСӢР№ СҒРәР°СҮРҫРә РҝСҖРҫРјСӢСҲР»РөРҪРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІР° РІ РҪРөРұСӢвалСӢРө РІ РёСҒСӮРҫСҖРёРё 6,5 СҖаз РІСҒРөРіРҫ Р·Р° 12 Р»РөСӮ.

РқРҫ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҪРөРҙРҫРІРҫР»СҢРҪСӢРө СҸР·СӢРәРҫРІРҫР№ СҖРөС„РҫСҖРјРҫР№ СӮРҫР¶Рө РұСӢли. РҹСҖРөР¶РҙРө РІСҒРөРіРҫ вҖ“ РёР· СҮРёСҒла РұСӢРІСҲРёС… Рё Р°РәСӮРёРІРҪСӢС… СғСҮР°СҒСӮРҪРёРәРҫРІ Р‘РөР»РҫРіРІР°СҖРҙРөР№СҒРәРҫРіРҫ РҙРІРёР¶РөРҪРёСҸ, Р° СӮР°РәР¶Рө РёР· СҮРёСҒла Р°РҪСӮРёСҒРҫРІРөСӮСҒРәРё РҪР°СҒСӮСҖРҫРөРҪРҪРҫР№ РёРҪСӮРөллигРөРҪСҶРёРё.В

Р РөС„РҫСҖРјР° РҝСҖавРҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҸР·СӢРәР°, РҫСҒРІРҫРұРҫРҙРёРІСҲР°СҸ РөРіРҫ РҫСӮ РҫСӮживСҲРёС… Рё РҪРөРҪСғР¶РҪСӢС… РҝСҖавил Рё РұСғРәРІ, завРөСҖСҲС‘РҪРҪР°СҸ РҙРөРәСҖРөСӮРҫРј РЎРҫРІРҪР°СҖРәРҫРјР° Р РЎРӨР РЎ 10 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1918 РіРҫРҙР°, РҙРҫРәазала СҒРІРҫСҺ жизРҪРөСҒРҝРҫСҒРҫРұРҪРҫСҒСӮСҢ Рё РҝСҖР°РәСӮРёСҮРҪРҫСҒСӮСҢ СғР¶Рө РұРҫР»РөРө СҮРөРј СҒСӮРҫР»РөСӮРҪРёРј СғСҒРҝРөСҲРҪСӢРј РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёРөРј.