–ê–ª–æ–≥–∏–∑–º—ã –±—ã—Ç–∏—è. –ë–µ—Å–∫—Ä–∞–π–Ω–∏–π –º–∏—Ä –≤–µ—á–Ω–æ–≥–æ —É–∑–Ω–∏–∫–∞ –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤—É—à–∫–∏ –ö—Ä—É–∞—Å—Å–µ

–ê–ª–æ–≥–∏–∑–º—ã –±—ã—Ç–∏—è. –ë–µ—Å–∫—Ä–∞–π–Ω–∏–π –º–∏—Ä –≤–µ—á–Ω–æ–≥–æ —É–∑–Ω–∏–∫–∞ –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤—É—à–∫–∏ –ö—Ä—É–∞—Å—Å–µ

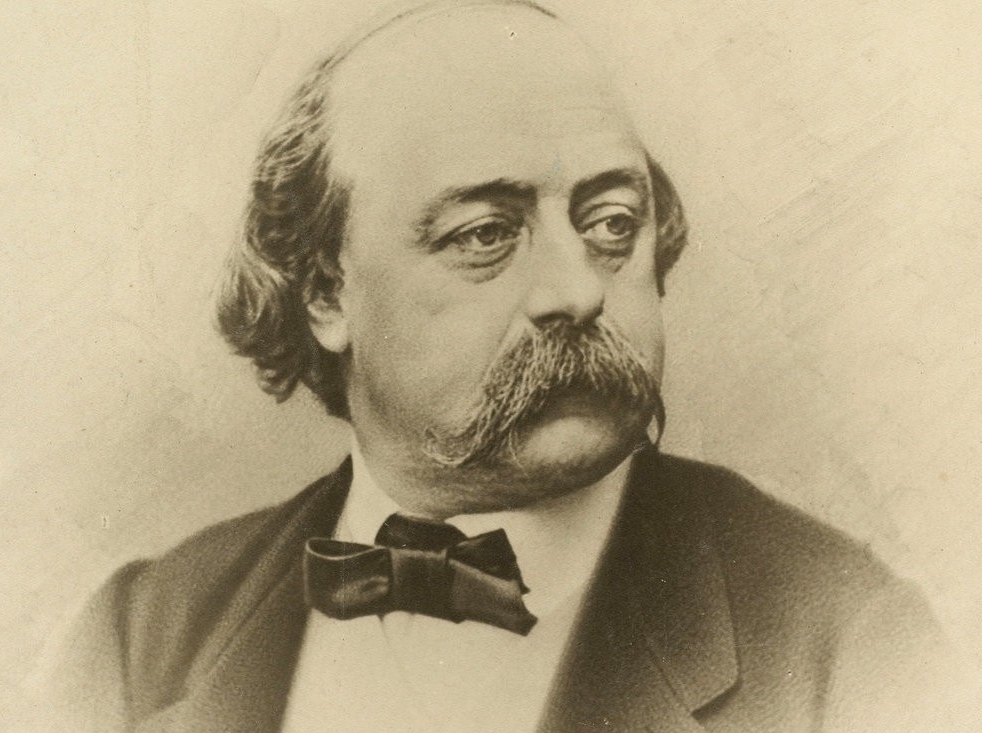

12 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1821 –≥–æ–¥–∞ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –ì—é—Å—Ç–∞–≤ –§–ª–æ–±–µ—Ä, —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–π –ø—Ä–æ–∑–∞–∏–∫-—Ä–µ–∞–ª–∏—Å—Ç, —Å—á–∏—Ç–∞—é—â–∏–π—Å—è –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –∫—Ä—É–ø–Ω–µ–π—à–∏—Ö –µ–≤—Ä–æ–ø–µ–π—Å–∫–∏—Ö –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π XIX –≤–µ–∫–∞.

–Ø, –∫–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è, –º–µ–¥–≤–µ–¥—å. –ñ–∏–≤—É –º–æ–Ω–∞—Ö–æ–º. –§–ª–æ–±–µ—Ä

–°–∫—Ä—ã–≤–∞–π —Å–≤–æ—é –∂–∏–∑–Ω—å. –≠–ø–∏–∫—Ç–µ—Ç

–°–∫–∞–∂–µ–º —Å—Ä–∞–∑—É ‚Äî –¥–∞, –§–ª–æ–±–µ—Ä –≤–æ–∑–≤–µ–ª–∏—á–∏–≤–∞–ª –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ. –û—Ç—Ä–∏—Ü–∞—è (–≤ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –º–µ—Ä–µ) –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ. –ü—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ –∑–¥–µ—Å—å –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å. –í –Ω–µ–∫–æ–µ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –∫–æ—Ä—Ä–µ–ª–∏—Ä—É—è —Å –¥–Ω—ë–º —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è—à–Ω–∏–º: –Ω–æ—Å—Ç–∞–ª—å–≥–∏—Ä—É—é—â–∏–º –ø–æ –≤–µ–∫–æ–≤—ã–º –ø–µ—Ä—Ç—É—Ä–±–∞—Ü–∏—è–º –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–π.¬Ý

И наоборот (что свойственно гениям), — мнемонически отвергая унылое «сегодня», тут же костерил совсем уж заевшихся прошлым, его былыми победами, коллег: «С эпохи Гомера человеческое самосознание расширилось. Пояс Венеры трещит на брюхе Санчо-Пансы. Вместо ревностного воспроизведения старинных красот надо изощриться и придумать нечто новое», — пишет будущий автор блестящих социально-психологических романов о современных нравах, критикуя приверженца античности Леконта де Лиля. Да что там — вполне себе оппозиционный, можно сказать, автор.

Что особо интересно в связи с нынешней «гибелью Европы» XXI века — в который раз.

¬´1789-–π –≥–æ–¥ —Å–æ–∫—Ä—É—à–∏–ª –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–≤—Å–∫—É—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å –∏ –¥–≤–æ—Ä—è–Ω—Å—Ç–≤–æ. 1848-–π ‚Äî –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–∏—é. –ê 51-–π ‚Äî –Ω–∞—Ä–æ–¥!¬ª ‚Äî –≤–æ—Å–∫–ª–∏—Ü–∞–µ—Ç ¬´–∞–Ω–∞—Ä—Ö–∏—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π –º—è—Ç–µ–∂–Ω–∏–∫¬ª (–∫–∞–∫ –æ–Ω –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª —Å–µ–±—è –≤ –ø–∏—Å—å–º–∞—Ö –∫ –¥—Ä—É–∑—å—è–º) –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–º–µ–Ω—è–≤—à–∏—Ö—Å—è —Ä–µ–∂–∏–º–æ–≤: –ò—é–ª—å—Å–∫–æ–π –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–Ω–æ–π –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏–∏ –ø–æ–¥ –¥–µ–≤–∏–∑–æ–º ¬´–°–≤–æ–±–æ–¥–∞! –Ý–∞–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ! –ë—Ä–∞—Ç—Å—Ç–≤–æ!¬ª; –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∏ 1848 –≥.; –Ω–∞–ø–æ–ª–µ–æ–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–π –í—Ç–æ—Ä–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏, –¢—Ä–µ—Ç—å–µ–π —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∏.¬Ý

–ü–∞—Ä–∞–¥–æ–∫—Å—ã –§–ª–æ–±–µ—Ä–∞

¬´–ê—Ä–º–∏—謪, ¬´—Å—É–¥¬ª, ¬´–¥—É—Ö–æ–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤–欪, ¬´—Ä–µ–ª–∏–≥–∏—謪, ¬´–±—É—Ä–∂—É–∞–∑–∏—謪, ¬´—Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—ŗǗ嬪 etc. ‚Äî –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –∫–∞—Ç–µ–≥–æ—Ä–∏–∏, —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è, –∫–æ–∏ –Ω–µ –ø–æ–¥–≤–µ—Ä–≥ –±—ã —Ä–µ–∑–∫–æ–π –±–µ–∑–∞–ø–µ–ª–ª—è—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –∫—Ä–∏—Ç–∏–∫–µ. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –±–µ—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω–æ–π –∏ –±–µ—Å–ø—Ä–µ—Ü–µ–¥–µ–Ω—Ç–Ω–æ–π‚Ķ –ù–æ ‚Äî –æ—Ç–Ω—é–¥—å.¬Ý

–ù–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç–Ω–∏–∫ —ç—Ä—ã –±—É—Ä–∂—É–∞ ‚Äî —Å–∞–º –±—ã–ª –Ω–µ —á–µ–º –∏–Ω—ã–º, –∫–∞–∫ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–Ω—ã–º –ø–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–º: ¬´–º–∞—Ä–∫—Å–∏—Å—Ç—Å–∫—ɗ鬪 –ü–∞—Ä–∏–∂—Å–∫—É—é –ö–æ–º–º—É–Ω—É-71, —á–µ—Ä–µ–∑ —Å–æ—Ä–æ–∫ –ª–µ—Ç —Ç–∞–∫–∏ –æ—Ç–∫–ª–∏–∫–Ω—É–≤—à—É—é—Å—è –Ω–∞ –≥—É–º–∞–Ω–Ω–æ-–¥—Ä–∞–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–∑—ã–≤ —Ä–æ–º–∞–Ω—Ç–∏–∫–∞-–ì—é–≥–æ, –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ‚Ķ¬Ý

–ù–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã 1840-—Ö –≥–≥. –§. –ø–æ–¥—á—ë—Ä–∫–∏–≤–∞–ª —Å–≤–æ–π –∫–æ—Å–º–æ–ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∑–º, –∫–æ–ª–æ—Ä–∏—Ç–Ω—ã–π pit-stop –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ 1870-–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤–∑—Ä—ã–≤ –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —á—É–≤—Å—Ç–≤, –∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É –Ω–µ–≥–æ, –≤—ã–∑–≤–∞–ª–∞ —Ñ—Ä–∞–Ω–∫–æ-–ø—Ä—É—Å—Å–∫–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞. [–í—Å—Ç—É–ø–∏–ª –≤ —Ä—è–¥—ã (—Ö–æ—Ç—å –∏ –ø–æ–∫–∞–∑—É—à–Ω–æ) –ù–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏. –ì–Ω–µ–≤–Ω–æ –ø—Ä–∏–ø–µ—á–∞—Ç–∞–≤ –∫ –ø–æ–∑–æ—Ä–Ω–æ–º—É —Å—Ç–æ–ª–±—É —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä—É—Å—Å–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ.]¬Ý

Будучи отшельником, Флобер чужд литературных прокламаций, манифестов (ну, разве что кроме предисловия к «Последним песням» приятеля Буйле).

Однако неистовый темперамент девать некуда — посему ценнейшим источником суждений писателя о жизни, творческих процессах и коллективистских перипетиях оказалась обширная корреспонденция. [«Вот уже три дня, как я валяюсь по всем диванам в самых разнообразных позах, придумывая, что написать! Бывают жестокие минуты, когда нить обрывается и кажется, будто вся катушка размоталась». К Луизе Коле. Из Круассе, 1853.]

–ü—É—Å—Ç—å –∏ –≤ —Ñ–æ—Ä–º–µ –æ—Ç—Ä—ã–≤–æ—á–Ω—ã—Ö –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏–π, –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∫–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–ª–Ω–æ —Ä–∏—Å—É–µ—Ç –µ–≥–æ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –≤–∑–≥–ª—è–¥—ã-–ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏—è. –ú–∏—Ä–æ–≤–æ–∑–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ-—ç—Å—Ç–µ—Ç–∏–∫—É. –§–ª–æ–±–µ—Ä–æ–≤—Å–∫—É—é —ç–∑–æ—Ç–µ—Ä–∏–∫—É.

–ü–µ—Ä—à–∏–π –¥—Ä—É–≥ –î—é –ö–∞–Ω, –±—Ä–∞—Ç—å—è –ì–æ–Ω–∫—É—Ä—ã, –ó–æ–ª—è, –î–æ–¥—ç, –°–∞–Ω–¥, –ì—é–≥–æ, –ú–µ—Ä–∏–º–µ, —É—á–µ–Ω–∏–∫-–ú–æ–ø–∞—Å—Å–∞–Ω, ¬´—É—á–∏—Ç–µ–ª—嬪-–¢—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤, –∫–∞–∫ –æ–Ω –µ–≥–æ –≤–µ–ª–∏—á–∞–ª. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –¢—É—Ä–≥–µ–Ω–µ–≤‚Ķ¬Ý

Болезненную любовь последнего к Виардо, связанные с этим «печальные» обстоятельства «на острие лезвия» Ф. перенёс на бумагу, — исподволь сделав частью характера мадам Бовари. [«Как надоела мне «Бовари»! <…> В жизни ничего мне не давалось с таким трудом, как теперешняя моя работа». К хозяйке литсалона Л. Коле. Из Круассе, 1852.]

–§–ª–æ–±–µ—Ä, —Å–∫–∞–∂–µ–º —Ç–∞–∫, —Å –ø—Ä–µ–Ω–µ–±—Ä–µ–∂–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª—Å—è –∫ –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–º—É –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É. –°—á–∏—Ç–∞—è –Ω–µ—Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–∏–º—ã–º–∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–æ–∫, –¥–µ–Ω—å–≥–∏ ‚Äî —Å –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—ã–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º.¬Ý

Литература — полёт мысли, — считал он. Её нельзя мерить чем-то материальным, вынутым из кармана.

–° –∏–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –æ–Ω –±—ã–ª –Ω–µ —Ç–æ —á—Ç–æ–±—ã —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º, –≤–∑—ã—Å–∫–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–æ–º, —Ö–æ—Ç—è –∏ —ç—Ç–æ —Ç–æ–∂–µ. –ù–æ ‚Äî –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å—ë–º –±–æ–ª—å—à–µ: –±—ã–ª –∑–∞–∫–æ–ª—å—Ü–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –º—É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–º –ø–µ—Ä–∞. –°—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª—å—Ü–µ–º ¬´—á–µ—Ä–µ–∑ –∫—Ä–∞–π¬ª. –í–µ—á–Ω—ã–º –ø—É—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–º —Ä–∞–±–æ–º: ¬´—Å–≤–æ–±–æ–¥—ã –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω—ã–π‚Ķ¬ª ‚Äî —Å–∫–∏—Ç–∞—é—â–∏–º—Å—è –≤ –Ω–µ–¥—Ä–∞—Ö –º—ã—Å–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –≤—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π. –ù–µ –º–æ–≥—É—â–∏–º –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –∏–∑ –ø–∞—É—Ç–∏–Ω—ã –∞—Å—Å–æ–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤ ‚Äî ¬´—É–∂–∞—Å–æ–≤ —Å—Ç–∏–ª—謪. –ù–µ–∫–∏–º –∑–∞–º–∫–Ω—É—Ç—ã–º –≤ –≥–∞–ª–∞–∫—Ç–∏–∫–∞—Ö –∑–∞–±–ª—É–∂–¥–µ–Ω–∏–π-–ø—Ä–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏–π –ò–Ω—Ç–µ—Ä—Å—Ç–µ–ª–ª–∞—Ä–æ–º, ‚Äî –∏–∑—Ä–µ—á—ë–º –ø–æ-—Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–º—É. –§–ª–æ–±–µ—Ä...¬Ý

Его «непрофессиональное» увлечение литературой до трагизма неистово, в некоторой степени даже извращено́, испорчено «плутанием во тьме». Причём чрезвычайно насыщено политизацией (под видом романной аполитичности): «Я стараюсь опьянить себя чернилами, как другие опьяняют себя водкой, чтобы забыть общественные бедствия и личные горести».

–ü–æ–¥ –æ–±–ª–∏–∫–æ–º –∞—Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –Ω–∞ –ø—É—Ç—å –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ(!). –°–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ–¥–æ–±—Ä—è—è, –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—è –æ–ª–∏–≥–∞—Ä—Ö–∏—é –≤–æ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ ‚Äî –µ—Å–ª–∏ —Ç–∞ –±–µ–∑–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ—á–Ω–æ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç—Å—è –∫ –∞–∫–∞–¥–µ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∑–Ω–∞–Ω–∏—è–º.¬Ý

Одномоментно посылал буржуазию вместе с бонапартистской Империей боком, — предлагая закрыть изнутри диогеновой бочки крышку — дверь. Забравшись как можно выше на башню из слоновой кости. На самую крайнюю ступеньку, «ближе к небу»: объять необъятное в тишине одиночества.

Да, в «протестном отшельничестве» он был не один…

–Ý–∞–∑–≤–∏–ª–∞—Å—å —Ü–µ–ª–∞—è –ø–ª–µ—è–¥–∞ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏.¬Ý

–≠—Ç–æ –∏ —Å–∞—Ç–∏—Ä–∞. –°–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ-–±—ã—Ç–æ–≤—ã–µ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª—ã ¬´–®–∞—Ä–∏–≤–∞—Ä–∏¬ª, ¬´–ö–∞—Ä–∏–∫–∞—Ç—É—Ä–∞¬ª. ¬´–§–∏–∑–∏–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ¬ª –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–∏-–∫–∞—Ä–∏–∫–∞—Ç—É—Ä–∏—Å—Ç—ã –ú–æ–Ω—å–µ, –ì—Ä–∞–Ω–≤–∏–ª—å, –î–æ–º—å–µ, –ø—Ä–µ–¥–≤–µ—Å—Ç–Ω–∏–∫–∏ —â–µ–¥—Ä–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ç—Ä–∞–≥–∏–∫–æ–º–∏–∑–º–∞ –∫–æ–Ω—Ü–∞ XIX ‚Äî –Ω–∞—á–∞–ª–∞ XX –≤–≤. –°–æ–∑–¥–∞—é—â–∏–µ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –≥—Ä–æ—Ç–µ—Å–∫–Ω—ã–µ —Ç–∏–ø—ã ‚Äî –Ý–æ–±–±–µ—Ä–∞ –ú–∞–∫—ç—Ä–∞, –ñ–æ–∑–µ—Ñ–∞ –ü—Ä—é–¥–æ–º–∞. –°–∞–º–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω—ã—Ö –≤—ã—Å–∫–æ—á–µ–∫, —Ç—ë–º–Ω—ã—Ö –¥–µ–ª—å—Ü–æ–≤-–ø—Ä–æ–π–¥–æ—Ö. –ü—Ä—è–º–æ-—Ç–∞–∫–∏ —á–µ—Ö–æ–≤—Å–∫–∞—è –∏–ø–æ—Å—Ç–∞—Å—å, –≤–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω–∞—è –æ—Ç –ì–æ–≥–æ–ª—è –∑–∞–æ–¥–Ω–æ —Å –§–ª–æ–±–µ—Ä–æ–º. –í—Å—ë —ç—Ç–æ ‚Äî –≤ —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ–º –æ–±—Ä–∞–º–ª–µ–Ω–∏–∏ —à–∞–Ω—Å–æ–Ω–∞ –ü—å–µ—Ä–∞ –î—é–ø–æ–Ω–∞.¬Ý

–ò–º –∏–¥–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ–∏—Ç –æ—Ñ–∏—Ü–∏–æ–∑ ‚Äî –ü–æ–Ω—Å–∞—Ä —Å –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–º–µ–¥–∏—è–º–∏ –Ω—Ä–∞–≤–æ–≤: ¬´–ß–µ—Å—Ç—å –∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∏¬ª, ¬´–ë–∏—Ä–∂–∞¬ª. –ü—å–µ—Å—ã –û–∂—å–µ –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è—é—Ç –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–Ω—É—é —Å–µ–º—å—é ‚Äî ¬´–ó—è—Ç—å –≥-–Ω–∞ –ü—É–∞—Ä—å–µ¬ª, ¬´–°—ã–Ω –ñ–∏–±—É–∞–𖵬ª.¬Ý

–ë–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è —Å–µ–π –∞–Ω—Ç–∏–ª–∏–±–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—Å—ã–ø–∫–µ –¥–∞–∂–µ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ ¬´–®–∫–æ–ª–∞ –∑–¥—Ä–∞–≤–æ–≥–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞¬ª –ü–æ–Ω—Å–∞—Ä–∞-–û–∂—å–µ ‚Äî –Ω–∞ –ø–æ—á–≤–µ –∞–Ω—Ç–∏–ª–æ–∫–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π —ç–º–ø–∏—Ä–∏–∫–∏. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –≤—ã–∂–∏–≤—à–∞—è –≤ –∞–ø–æ–∫–∞–ª–∏–ø—Å–∏—Å–µ –∫—Ä—É—à–µ–Ω–∏—è –ò—é–ª—å—Å–∫–æ–π –º–æ–Ω–∞—Ä—Ö–∏–∏. –ü–æ–¥–Ω—è–≤ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–ª–µ—á–∞—Ö –¥–∞–ª–µ–∫–æ –Ω–µ –∫–æ–Ω—Å–µ—Ä–≤–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö –ø–æ—ç—Ç–æ–≤-¬´–æ–±—ä–µ–∫—Ç–∏–≤–∏—Å—Ç–æ–≤¬ª –ë–æ–¥–ª–µ—Ä–∞, –ì–æ—Ç—å–µ (–≤ —ç—Ä—É —Ä–∞–Ω–Ω–µ–≥–æ —Ä–æ–º–∞–Ω—Ç–∏–∑–º–∞ —â–µ–≥–æ–ª—è–≤—à–µ–≥–æ –∞–ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∑–º–æ–º). –£–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç–æ–≥–æ –≤–Ω–∞—á–∞–ª–µ –¥–µ –õ–∏–ª—è, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, ‚Äî —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∞ —Ñ—É—Ä—å–µ—Ä–∏—Å—Ç—Å–∫–∏—Ö –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–æ–≤ ¬´–§–∞–ª–∞–Ω–≥–∞¬ª, ¬´–ú–∏—Ä–Ω–∞—è –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—謪.¬Ý

Но отвлеклись…

–î–µ–±—é—Ç

–ì—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–æ–∫ –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ. –ß—Ç–æ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç –Ω–µ–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –≤–µ—Ç–µ—Ä —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—ã—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ XX –≤. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –±—ã–ª –ù–≠–ü. –í –ï–≤—Ä–æ–ø–µ ‚Äî –Ω–∏—á–µ–≥–æ –µ—â—ë –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–µ—â–∞–ª–æ —Ñ–∞—à–∏–∑–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–∏-–ø–æ—ç—Ç—ã-—Ç–≤–æ—Ä—Ü—ã –≤–∑–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –≤–≤—ã—Å—å, –Ω–µ –≤–µ–¥–∞—è —Å—Ç—ã–¥–∞ –∏ –±–æ—è–∑–Ω–∏. –ö—É—á–∫—É—è—Å—å –≤–æ–∑–ª–µ –≤—Å–µ—è–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ ¬´–ì–µ–ª–∏–∫–æ–Ω¬ª –ê. –í–∏—à–Ω—è–∫–∞ (¬´–ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–≤—à–µ–≥–欪 –≤ —Å–≤–æ—ë –≤—Ä–µ–º—è –¶–≤–µ—Ç–∞–µ–≤—É).¬Ý

–¢–∞–∫ –∂–µ –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ ‚Äî –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ—Å—Å–∏–≤–Ω—ã–µ —É–º—ã –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∞ –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –®–∞–Ω—Ñ–ª—ë—Ä–∏-–î—é—Ä–∞–Ω—Ç–∏, ‚Äî —Å—Ç–∞–≤—à–∞—è –ø–µ—Ä–≤—ã–º –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–Ω–∏—â–µ–º –¥–µ–±—é—Ç–∞–Ω—Ç—É-–§–ª–æ–±–µ—Ä—É.¬Ý

–î–∞–º –ø–∞—Ä—É –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–π –æ —Ç–æ–π –ø–ª–µ—è–¥–µ ‚Äî –Ω–∞–≤—Ä–æ–¥–µ —Ä–æ–Ω—Å–∞—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π ¬´–±—Ä–∏–≥–∞–¥—㬪: ¬´–ü–ª–µ—è–¥—㬪 XVI –≤–µ–∫–∞‚Ķ [–§., –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏, —Å —É–ø–æ–µ–Ω–∏–µ–º –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª –∫ –ø–µ—á–∞—Ç–∏ —Å—Ç–∏—Ö–æ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏—è –Ý–æ–Ω—Å–∞—Ä–∞. –í–∫—É–ø–µ —Å —Ä—É–∞–Ω—Å–∫–∏–º –æ–¥–Ω–æ–∫—É—Ä—Å–Ω–∏–∫–æ–º –õ—É–∏ –ë—É–π–ª–µ.]

–í 1857 –≥. –®–∞–Ω—Ñ–ª—ë—Ä–∏ÃÅ –∏–∑–¥–∞—ë—Ç —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫ –∫—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç–∞—Ç–µ–π (—Å –æ–±—à–∏—Ä–Ω—ã–º–∏ –ø—Ä–µ–¥–∏—Å–ª–æ–≤–∏—è–º–∏) ‚Äî ¬´–Ý–µ–∞–ª–∏–∑–º¬ª. –í –∏—é–ª–µ 1856 ‚Äî –º–∞—Ä—Ç–µ 1857 –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –∂—É—Ä–Ω–∞–ª ¬´–Ý–µ–∞–ª–∏–∑–º¬ª. –ü–æ–¥ —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏–µ–π –î—é—Ä–∞–Ω—Ç–∏-–ê—Å—Å–µ–∑–∞-–¢—é–ª—å–µ.¬Ý

–ü–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞–ª –∏—Ö –∏ –≤–µ–ª–∏–∫–∏–π –ö—É—Ä–±–µ.¬Ý

–ù–µ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã–π ¬´—á–≤–∞–Ω–ª–∏–≤—ã–º¬ª –°–∞–ª–æ–Ω–æ–º (1856), –Ω–∞–∑–≤–∞–ª –æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∫—É –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω ¬´–ü–∞–≤–∏–ª—å–æ–Ω —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–º–∞¬ª ‚Äî –≤ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∫—É –®–∞–Ω—Ñ–ª—ë—Ä–∏. [–î–æ —Ä–µ–∞–±–∏–ª–∏—Ç–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ ¬´–°–∞–ª–æ–Ω–∞ –û—Ç–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö¬ª-63 –ù–∞–ø–æ–ª–µ–æ–Ω–∞ III (¬´–æ—Ç–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ¬ª –°–∏—Å–ª–µ–π, –Ý–µ–Ω—É–∞—Ä, –ë–∞–∑–∏–ª—å, –ú–æ–Ω–µ, –ú–∞–Ω–µ) –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏.]

–ú–∞—Å–ª–∞ –≤ –æ–≥–æ–Ω—å –ø–æ–¥–ª–∏–ª –∞–Ω–∞—Ä—Ö–æ-–º–∏—Å—Ç–∏–∫ –ü—Ä—É–¥–æ–Ω. –ó–∞–∫–∞–¥—ã—á–Ω—ã–π –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å –ö—É—Ä–±–µ, –∞–≤—Ç–æ—Ä –∫–Ω–∏–≥–∏ ¬´–û –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∞—Ö –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞ –∏ –µ–≥–æ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–º –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–∏¬ª. –î–µ-—Ñ–∞–∫—Ç–æ –æ–±–µ—Ä–Ω—É–≤—à–µ–π—Å—è –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π –∫–∞–ø–ª–µ–π –≤ —Å–ª–∏—è–Ω–∏–∏ —Å –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–æ–π –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–π, –Ω–µ –ø–æ—à–ª–æ–π, –ø–ª–æ—â–∞–¥–Ω–æÃÅ–π. [–í –ø–∏–∫—É –ª—å—Å—Ç–∏–≤–æ-—Ä–µ–º–µ—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –ø–æ–¥–µ–ª–∫–∞–º –ª–∏—Ç–ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω—Ü–µ–≤.]¬Ý

–ü—Ä—É–¥–æ–Ω –≤—ã–≤–µ–ª –Ý–µ–∞–ª–∏–∑–º —Å –±–æ–ª—å—à–æ–π –±—É–∫–≤—ã –Ω–∞ –Ω–æ–≤—ã–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å –Ω–µ–≤—ã–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è. –ö–∞–∫ –±—ã –∑–∞–∫–æ–ª—å—Ü–µ–≤–∞–≤ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω—É—é —à–∫–æ–ª—É —Ñ—Ä. —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–º–∞: –®–∞–Ω—Ñ–ª—ë—Ä–∏-–î—é—Ä–∞–Ω—Ç–∏ ‚Äî –ö—É—Ä–±–µ-–ü—Ä—É–¥–æ–Ω.

–ü–æ–∑–∂–µ —Ä–∞–∑–Ω–æ–≥–ª–∞—Å–∏—è –§–ª–æ–±–µ—Ä–∞ —Å –≤—ã—à–µ–æ–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–∫–æ–π –≤—ã—Ä–∏—Å—É—é—Ç—Å—è –≤ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–≤. –û—Ç–ª–∏—á–Ω—É—é –æ—Ç –ø—Ä–µ—Ä–æ–≥–∞—Ç–∏–≤ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π. –ù–æ –Ω–µ —Å—É—Ç—å‚Ķ¬Ý

«Буржуа из Моленшара», «Страдания профессора Дельтейля» — все эти «униженно-оскорблённые» персонажи Шанфлёри бродили-бедствовали, изнывая от неприкаянности, в пределах довольно ограниченного кухонного бытовизма. Нравы мелкого люда очерчивались в ракурсе семейно-общественной несправедливости. Не более.

–î—é—Ä–∞–Ω—Ç–∏ –æ–±—Ä–µ—Ç–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ —Ç–æ–π –∂–µ –ø–ª–æ—Å–∫–æ—Å—Ç–∏. ¬´–ù–µ—Å—á–∞—Å—Ç—å–µ –ê–Ω—Ä–∏–µ—Ç—Ç—ã –ñ–µ—Ä–∞—Ĭª ‚Äî —á–∏—Å—Ç–æ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –±–µ–ª–ª–µ—Ç—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∞ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –Ω–∏–∑–æ–≤ –∏–∑ –ø–∞—Ä–∏–∂—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Å—Ç–∏–π. –ü—É—Å—Ç—å –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ–¥—á—ë—Ä–∫–Ω—É—Ç–∞—è, —á–µ–º —É –®–∞–Ω—Ñ–ª—ë—Ä–∏. –ù–æ –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ ‚Äî –≤ –∞–Ω–∞—Å—Ç–∏–≥–º–∞—Ç–µ –ø—Ä—É–¥–æ–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–π –º–æ—Ä–∞–ª–∏ –º—é—Ç—é—ç–ª–∏–∑–º–∞ (–∞–Ω–∞—Ä—Ö–æ-–ø–æ–ª–∏—Ç. —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏) ‚Äî —ç—Ç–æ –º–Ω–∏–ª–æ—Å—å —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–π ¬´—Ç–µ–æ—Ä–∏–µ–π –±–µ–∑ —Ç–µ–æ—Ä–∏–∏¬ª: –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–æ–º –±–µ–∑ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞.¬Ý

–ö—Ä—É—à–µ–Ω–∏–µ –∏–ª–ª—é–∑–∏–π

Вернёмся на 10 лет назад…

Вообще революция 1848 г. многое изменила. Многому дала зачин. «Другой» литературе в том числе.

–¢–∞–∫, —Ä–æ–º–∞–Ω—Ç–∏–∫ –õ–∞–º–∞—Ä—Ç–∏–Ω –∏–∑–±—Ä–∞–Ω —á–ª–µ–Ω–æ–º –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –ì—é–≥–æ ‚Äî –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–æ–º –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–±—Ä–∞–Ω–∏—è. –î–∞–∂–µ –ø–æ—Ç–æ–º—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∞—Ä–∏—Å—Ç–æ–∫—Ä–∞—Ç –≥—Ä–∞—Ñ –í–∏–Ω—å–∏ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–≤–æ—é –∫–∞–Ω–¥–∏–¥–∞—Ç—É—Ä—É –≤ –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç—ã.¬Ý

–õ–µ–∫–æ–Ω—Ç –¥–µ –õ–∏–ª—å –∏–∑–±—Ä–∞–Ω —á–ª–µ–Ω–æ–º –±–ª–∞–Ω–∫–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–∞ ¬´–ü—Ä–∞–≤–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞¬ª. –í –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞–Ω—Ü–∞ –¥–µ–ª–µ–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω —Å –∞–≥–∏—Ç–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ü–µ–ª—è–º–∏ ¬´–ö–ª—É–±–æ–º –∫–ª—É–±–æ–≤¬ª –≤ –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏—é. –í –∏—Ç–æ–≥–µ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç —É—á–∞—Å—Ç–∏—è –≤ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è—Ö –≤–æ–≤—Å–µ.¬Ý

¬´–ù–µ—É–±–∏–≤–∞–µ–º—ã–𬪠–¥–µ–Ω–¥–∏ –ë–æ–¥–ª–µ—Ä –ø–æ–¥–≤–∏–∑–∞–ª—Å—è –≤ ¬´–ö–æ—Ä—Å–∞—Ä–µ¬ª —Å –±–æ–µ–≤—ã–º–∏ —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏ —Å—Ç–∞—Ç—å—è–º–∏. –ë—ã–ª—É—é –ø—Ä–∏–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å ¬´–ò—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤—É –¥–ª—è –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞¬ª (–≥–¥–µ –≤ 30-—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö –≤–ª–∞–¥—ã—á–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –ì–æ—Ç—å–µ) –Ω–∞—Ä–µ–∫–∞—è‚Ķ ¬´—Ä–µ–±—è—á–µ—Å–∫–æ–π –º–∞–Ω–∏–µ–π¬ª.¬Ý

–ü—Ä–æ—à–ª—ã–π –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç –ë–æ–¥–ª–µ—Ä –∑–∞–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –≤ –æ–±—ë—Ä—Ç–∫—É –º–µ—Ç–∞—Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —ç—Å—Ç–µ—Ç–∏–∑–º–∞. –ü–æ-–∫–ª–æ—É–Ω—Å–∫–∏, –∫–∞–∫ –±—ã –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞—è—Å—å, –Ω–∞–∫–∏–Ω—É–≤ –¥–µ–∫–∞–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–∏–π, –Ω–µ –ø–æ –ø–ª–µ—á–∞–º, —Ñ—Ä–µ–Ω—á. –ò ‚Äî –Ω–µ—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç–∞. –£—á–∏—Ç—ã–≤–∞—è –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç –µ–≥–æ —Å–≤–µ–∂–µ–≤—ã—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ—Å—Ö–∏—â–µ–Ω–∏—è ‚Äî –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–≤—à–µ–≥–æ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∫–æ—Ä–æ–ª—è —ç–ø–∞—Ç–∞–∂–∞ –∏ –∫–∞—Ä–∞–Ω–¥–∞—à–Ω–æ–π –∫–ª–æ—É–Ω–∞–¥—ã: –î–æ–º—å–µ. –¢–µ—Å–Ω–∏–≤—à–µ–≥–æ —É—Å—Ç–∞–≤—à–µ–≥–æ (–æ—Ç –±–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã—Ö –≤–æ–π–Ω —Å –≠–Ω–≥—Ä–æ–º) –î–µ–ª–∞–∫—Ä—É–∞. –î–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –¥–Ω–µ–π –ø–æ—á–∏–≤–∞–≤—à–µ–≥–æ –Ω–∞ –ª–∞–≤—Ä–∞—Ö (–≤ –≤–∏–¥—É –±–æ–ª–µ–∑–Ω–∏) ‚Äî –ø–æ–¥ —Ö–æ–ª—Å—Ç–æ–º –Ω–∞ –≤—Å–µ –≤–µ–∫–∞ –∏ —ç–ø–æ—Ö–∏: ¬´–°–≤–æ–±–æ–¥–∞ –Ω–∞ –±–∞—Ä—Ä–∏–∫–∞–¥–∞—Ö¬ª (1830).¬Ý

Тогда-то у Бодлера и появились всполохи задумок о знаменитых «Цветах зла» (1857). Воплощённых в увертюре двадцатого столетия в один из символов русского Серебряного века — «зверско»-ядовитый интерьер арт-кафе «Бродячей собаки».

–£–±–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –ø–µ—Ä–µ—Ä–æ–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å‚Ķ –¶–≤–µ—Ç—ã –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–∞ –≤—è–ª–∏ ‚Äî –≤—Å–ª–µ–¥ –≥–æ—Å–ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç—É 1851‚Äî52 –≥–≥. –ß—Ç–æ –Ω–µ—É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ.¬Ý

Искусство, идеологически, далеко не вечно — особенно в коротком периоде обозрения. К тому же очень переменчиво: в проекции человеческой жизни.

Флобер не примкнул, точнее, не пристрастился ни к мелкобуржуазной патетике Шанфлёри-Дюранта. Ни к романтическому индивидуализму Дюма с Шатобрианом. По стопам Стендаля и Бальзака выбрав свой и только свой художественный метод с характе́рной критической направленностью подходов. С середины XIX в., — и в поэтике, и в творчестве: — Флобер яркий, ярчайший представитель, сторонник так называемой в филологии теории «объективного романа».

«Да, литература надоела мне до последней степени! Но я не виноват; она обратилась у меня в органический сифилис; нет средств от неё избавиться. Я отупел от искусства и эстетики и не могу дня прожить, чтобы не бередить неизлечимую рану, которая меня гложет. <…> И потом я, конечно, не весел. Балагурство, шутовство, непристойность — это я люблю; и всё же я мрачен. Короче говоря, жизнь мне от души осточертела. Вот моя исповедь». Флобер. Из письма к Э. Федо. Круассе, 1857 г.

¬Ý