¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤¬ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞: —Б—В–∞—А–µ—Ж –Я–Є–Љ–µ–љ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–ї—О—З¬ї –Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –і—А–∞–Љ—Л

¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤¬ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞: —Б—В–∞—А–µ—Ж –Я–Є–Љ–µ–љ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–ї—О—З¬ї –Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –і—А–∞–Љ—Л

–Ю–Ъ–Ю–Э–І–Р–Э–Ш–Х. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ

–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ—Г —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ –і—А–∞–Љ–µ –Р.–°. –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤¬ї...

–Т –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ —П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї ¬Ђ–љ–µ—Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Г—О¬ї —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ. –І–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б—А–∞–Ј—Г –і–≤—Г—Е вАФ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ –Є –Ы–ґ–µ–і–Љ–Є—В—А–Є—П (–У—А–Є—И–Ї—Г –Ю—В—А–µ–њ—М–µ–≤–∞). –Я–µ—А–≤—Л–є —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г–µ—В –≤ —И–µ—Б—В–Є —Б—Ж–µ–љ–∞—Е. –Т—В–Њ—А–Њ–є вАФ –≤ –і–µ–≤—П—В–Є.

–Э–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—Г—И–Ї–Є–љ–Є—Б—В—Л –Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і—Л –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ–љ–∞—Е-–ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Э–µ—Б—В–Њ—А. –Ш —П –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П—О—Б—М –Ї –Є—Е —В–Њ—З–Ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П.¬†–° –Я–Є–Љ–µ–љ–Њ–Љ –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ—Б—П –ї–Є—И—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є, –њ—П—В–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Э–Њ—З—М. –Ъ–µ–ї—М—П –≤ –І—Г–і–Њ–≤–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ¬ї. –Т –љ–µ–є –≤—Б–µ–≥–Њ –і–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞: —Б—В–∞—А–µ—Ж –Я–Є–Љ–µ–љ –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Є–љ–Њ–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є (–±—Г–і—Г—Й–Є–є –Ы–ґ–µ–і–Љ–Є—В—А–Є–є). –°–ї–Њ–≤–∞ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ –Ј–≤—Г—З–∞—В –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ—Л–є –Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—О; –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –ї–Є—И—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А.¬†–Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ –≤ –і—А–∞–Љ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ (–њ–Њ —З–Є—Б–ї—Г –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г —Б—В—А–Њ–Ї) –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –≥–µ—А–Њ—П–Љ–Є. –Э–Њ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –і—А–∞–Љ—Л –Я–Є–Љ–µ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ –і—А–∞–Љ–µ 23 —Б—Ж–µ–љ—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П 18 —Б—Ж–µ–љ –њ—М–µ—Б—Л –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ —В–µ—Е —Б–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –Я–Є–Љ–µ–љ–Њ–Љ –≤ –њ—П—В–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ.¬†–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ф—Г–љ–∞–µ–≤ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В:¬†

¬Ђ–Э–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ (–Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, вАФ –Т.–Ъ.) –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є¬ї.

–Т–Њ—В —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≥–µ—А–Њ–µ –і—А–∞–Љ—Л –Ї –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—О ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞¬ї:¬†

¬Ђ–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ –љ–µ –µ—Б—В—М –Љ–Њ—С –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ. –Т –љ—С–Љ —Б–Њ–±—А–∞–ї —П —З–µ—А—В—Л, –њ–ї–µ–љ–Є–≤—И–Є–µ –Љ–µ–љ—П –≤ –љ–∞—И–Є—Е —Б—В–∞—А—Л—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е: –њ—А–Њ—Б—В–Њ–і—Г—И–Є–µ, —Г–Љ–Є–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ї—А–Њ—В–Њ—Б—В—М, –љ–µ—З—В–Њ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Љ—Г–і—А–Њ–µ, —Г—Б–µ—А–і–Є–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞–±–Њ–ґ–љ–Њ–µ, –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є —Ж–∞—А—П, –і–∞–љ–љ–Њ–є –Є–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б—Г–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є—П вАФ –і—Л—И–∞—В –≤ —Б–Є—Е –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і–∞–≤–љ–Њ –Љ–Є–љ—Г–≤—И–Є—ЕвА¶¬ї¬†

–Я–Є–Љ–µ–љ –і–∞–µ—В –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—О –Ї—А–∞—В–Ї–Є–є –Њ–±–Ј–Њ—А —Б–≤–Њ–µ–є –±—Г—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Э–Њ –≤–Њ—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —Б—В–µ–љ–∞—Е –І—Г–і–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –≥–і–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Є –≥–і–µ –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –С–Њ–≥–∞:

¬Ђ–ѓ –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–Є–ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –љ–∞—Б–ї–∞–і–Є–ї—Б—П; // –Э–Њ —Б —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –ї–Є—И—М –≤–µ–і–∞—О –±–ї–∞–ґ–µ–љ—Б—В–≤–Њ, // –Ъ–∞–Ї –≤ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Љ–µ–љ—П –њ—А–Є–≤–µ–ї¬ї.

–Я–Є–Љ–µ–љ вАФ —Б—В–∞—А—Л–є –Љ–Њ–љ–∞—Е –Є –љ–∞—Б—В–∞–≤–љ–Є–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ю—В—А–µ–њ—М–µ–≤–∞. –Ю–љ —Г–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –Ї–∞–Ї —Г–і–∞–ї–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Љ–Є—А–∞, –≤–µ–і–µ—В –Ј–∞—В–≤–Њ—А–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М, –њ–Є—И–µ—В –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М. –Ъ —Б–≤–Њ–µ–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Њ–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї—А–∞–є–љ–µ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Я–Є–Љ–µ–љ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ –≤ –Љ–Є—А –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –Є –≤—Б–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В —З–µ—А–µ–Ј –С–Њ–ґ–Є–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї. –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–Љ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ. –Т—Б–µ –Љ—Л –µ—Й–µ —Б–Њ —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л—Е –ї–µ—В (—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞) –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –і–≤–µ —Б—В—А–Њ—З–Ї–Є –Є–Ј –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞: ¬Ђ–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ—М–µ вАФ // –Ш –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞ –Љ–Њ—ПвА¶¬ї¬†вАФ¬†–≠—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –Ї—А—Л–ї–∞—В–Њ–є —Д—А–∞–Ј–Њ–є. –Р –≤–Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї—Г –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М: ¬Ђ–Ш—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –і–Њ–ї–≥, –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В –С–Њ–≥–∞ // –Ь–љ–µ, –≥—А–µ—И–љ–Њ–Љ—Г. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї–µ—В // –°–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Љ–µ–љ—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї // –Ш –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –≤—А–∞–Ј—Г–Љ–Є–ївА¶¬ї¬†–Т–µ–і—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Г—О –≤ –і—А–∞–Љ–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Є —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ (–Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ї–∞–Ї –±–Њ—А—М–±–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —Б–Љ–µ–љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –і—А—Г–≥—Г—О –Є —В.–њ.). –Р –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤ ¬Ђ–С–Њ–≥¬ї –Є ¬Ђ–У–Њ—Б–њ–Њ–і—М¬ї –≤ –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–µ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Њ, –Љ–Њ–ї, —Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Њ–є.¬†–Ь–Њ–љ–∞—Е —З–µ—Б—В–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—Л–ї—М –Њ—Б—В—А—Л—Е –Є –њ–Њ—А–Њ–є –Њ—З–µ–љ—М —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –Њ—Б—П–і–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ—П—В—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –±–µ—Б—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ:

¬Ђ–Э–∞ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є —П —Б—Л–Ј–љ–Њ–≤–∞ –ґ–Є–≤—Г, // –Ь–Є–љ—Г–≤—И–µ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –њ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ—О вАФ // –Ф–∞–≤–љ–Њ –ї—М –Њ–љ–Њ –љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М, —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –њ–Њ–ї–љ–Њ, // –Т–Њ–ї–љ—Г—П—Б—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–µ-–Њ–Ї–Є—П–љ? // –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ–Њ –±–µ–Ј–Љ–Њ–ї–≤–љ–Њ –Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–ЊвА¶¬ї

–Я–Є–Љ–µ–љ —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і–µ—В –µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л–є —В—А—Г–і, —З—В–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ –µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—В –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В –љ–∞—З–∞—В—Г—О –Є–Љ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М:

¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–Њ–љ–∞—Е —В—А—Г–і–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л–є // –Э–∞–є–і—С—В –Љ–Њ–є —В—А—Г–і —Г—Б–µ—А–і–љ—Л–є, –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–є, // –Ч–∞—Б–≤–µ—В–Є—В –Њ–љ, –Ї–∞–Ї —П, —Б–≤–Њ—О –ї–∞–Љ–њ–∞–і—Г вАФ // –Ш, –њ—Л–ї—М –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Њ—В —Е–∞—А—В–Є–є –Њ—В—А—П—Е–љ—Г–≤, // –Я—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ—М—П –њ–µ—А–µ–њ–Є—И–µ—ВвА¶¬ї

–Т –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–µ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ –µ—Б—В—М —И–µ—Б—В—М —Б—В—А–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ї–≤–Є–љ—В—Н—Б—Б–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞, –Є –∞–≤—В–Њ—А–∞ –і—А–∞–Љ—Л –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –°—В–∞—А—Л–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Ј—А–Є—В –Є –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –і–µ–ї –ї—О–і—Б–Ї–Є—Е, –Є –≥—А–µ—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —В—С–Љ–љ—Л—Е –і–µ—П–љ–Є–є:

¬Ђ–Ф–∞ –≤–µ–і–∞—О—В –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е // –Ч–µ–Љ–ї–Є —А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Є–љ—Г–≤—И—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г, // –°–≤–Њ–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В // –Ч–∞ –Є—Е —В—А—Г–і—Л, –Ј–∞ —Б–ї–∞–≤—Г, –Ј–∞ –і–Њ–±—А–Њ вАФ // –Р –Ј–∞ –≥—А–µ—Е–Є, –Ј–∞ —В—С–Љ–љ—Л–µ –і–µ—П–љ—М—П, // –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–Њ–ї—П—О—В¬ї.

–Ч–і–µ—Б—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ –∞–і—А–µ—Б—Г—О—В—Б—П ¬Ђ–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л—Е¬ї. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –±—Г–і—Г—В –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л –ї–Є—И—М –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ. –Ш —З—В–Њ —Н—В–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Њ—И–ї—Л—Е —Ж–∞—А–µ–є –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ. –Ю–і–љ–Є—Е –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П—В—М (–Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М –≤ —А–∞–љ–≥ —Б–≤—П—В—Л—Е). –Ч–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е, —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–≥—А–µ—Е–∞–Љ–Є¬ї –Є ¬Ђ—В–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ—П–љ—М—П–Љ–Є¬ї, –Љ–Њ–ї–Є—В—М—Б—П. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Л –љ—Г–ґ–љ—Л, –Є –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ–Є–Љ –Љ–Њ–ї—П—Й–Є–Љ—Б—П.¬†–Я–Є–Љ–µ–љ-–ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж вАФ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є –і—А–∞–Љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –і–∞–љ–Њ –њ—А–Њ–Ј—А–µ—В—М –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Є –≥—А—П–і—Г—Й–Є–µ –±–µ–і—Л –љ–∞—А–Њ–і–∞, –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –≠—В–Є –±–µ–і—Л –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–Љ—Г—В–Њ–є¬ї. –Я—Г—И–Ї–Є–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і—А–∞–Љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –ї–Є—И—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ —Б–Љ—Г—В—Л (–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М 1598 –≥–Њ–і–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В —Ж–∞—А—М –§–µ–і–Њ—А –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–Є—З). –Т—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —Б–Љ—Г—В—Л (–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –≤ 1613 –≥–Њ–і—Г –≤–Њ—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —В—А–Њ–љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞) –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –Ї–∞–і—А–Њ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ—Л. –Э–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–∞–Љ–∞ —Б–Љ—Г—В–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л. –Ш —Н—В–Є –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–µ—В –Я–Є–Љ–µ–љ. –°—В–∞—А–µ—Ж –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ—Г: ¬Ђ–Ю —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ, –љ–µ–≤–Є–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≥–Њ—А–µ! // –Я—А–Њ–≥–љ–µ–≤–∞–ї–Є –Љ—Л –С–Њ–≥–∞, —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї–Є: // –Т–ї–∞–і—Л–Ї–Њ—О —Б–µ–±–µ —Ж–∞—А–µ—Г–±–Є–є—Ж—Г // –Ь—Л –љ–∞—А–µ–Ї–ї–Є¬ї.

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞¬ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ, –Љ–Њ–ї, –Я—Г—И–Ї–Є–љ –≤ –і—А–∞–Љ–µ —Г—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –±—Л–ї –ї–Є —Г–±–Є—В –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–ї–µ—В–љ–Є–є —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є (—Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ –£–≥–ї–Є—З–µ –≤ 1591 –≥–Њ–і—Г) –Є–ї–Є –ґ–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–∞–ї–∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г—З–∞—П? –Ф–∞, –Њ–± —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–µ—А–Њ–Є –і—А–∞–Љ—Л, –љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–Є –Њ—И–Є–±–∞—О—В—Б—П? –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Н—В–Њ –і–Њ—Б—Г–ґ–Є–µ –і–Њ–Љ—Л—Б–ї—Л? –°–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ (–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –®—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –≤–µ–і—М –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П —Б –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–∞—Ж–Є–µ–є —Д–∞–Ї—В–∞ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —Б –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —Г–±–Є–є—Ж?¬†–Э–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ —Б—В–∞—А–µ—Ж –Я–Є–Љ–µ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Л–Љ –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–Њ–Ј–Њ—А–ї–Є–≤—Л–є; –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –±–Њ—П—Й–Є–є—Б—П –С–Њ–≥–∞ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–µ—А–Є—В—М –љ–∞ –≤—Б–µ 100 %. –Т –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤—Л—И–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–µ —Г—Б—В–∞–Љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Д–∞–Ї—В —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Г–±–Є–є—Ж–µ–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤ (–µ–≥–Њ –Є–Љ—П –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П, –Њ–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ ¬Ђ–≤–ї–∞–і—Л–Ї–Њ—О¬ї).

–ѓ –≥–Њ–≤–Њ—А—О —Б–µ–є—З–∞—Б –ї–Є—И—М –Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е (–њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ) —Б—В—А–Њ—З–Ї–∞—Е –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞. –Р –≤–µ–і—М –µ—Й–µ –љ–Є–ґ–µ –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ –Њ—В –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ (–Њ–±—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—О) –і–µ—В–∞–ї–Є —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –≤ –£–≥–ї–Є—З–µ –≤ 1591 –≥–Њ–і—Г: ¬Ђ–Я—А–Є–≤–µ–ї –Љ–µ–љ—П –С–Њ–≥ –≤–Є–і–µ—В—М –Ј–ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, // –Ъ—А–Њ–≤–∞–≤—Л–є –≥—А–µ—Е. –Ґ–Њ–≥–і–∞ —П –≤ –і–∞–ї—М–љ–Є–є –£–≥–ї–Є—З // –Э–∞ –љ–µ–Ї–Њ–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ—М–µ¬ї.¬†–Р –≤–Њ—В –Ї–Њ–љ–µ—Ж —В–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Я–Є–Љ–µ–љ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–µ—В –Є–Љ—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј—З–Є–Ї–∞ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ вАФ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞: ¬Ђ–Ш –≤ —Г–ґ–∞—Б–µ –њ–Њ–і —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ –Ј–ї–Њ–і–µ–Є // –Я–Њ–Ї–∞—П–ї–Є—Б—М вАФ –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є –С–Њ—А–Є—Б–∞¬ї.¬†–Р –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є, –≤—Л—Б–ї—Г—И–∞–≤ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞:

¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б, –С–Њ—А–Є—Б! –Т—Б–µ –њ—А–µ–і —В–Њ–±–Њ–є —В—А–µ–њ–µ—Й–µ—В, // –Э–Є–Ї—В–Њ —В–µ–±–µ –љ–µ —Б–Љ–µ–µ—В –Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М // –Ю –ґ—А–µ–±–Є–Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞, вАФ // –Р –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є–Ї –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–µ–ї—М–µ // –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞ —В–µ–±—П –і–Њ–љ–Њ—Б —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–є –њ–Є—И–µ—В: // –Ш –љ–µ —Г–є–і–µ—И—М —В—Л –Њ—В —Б—Г–і–∞ –Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, // –Ъ–∞–Ї –љ–µ —Г–є–і–µ—И—М –Њ—В –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —Б—Г–і–∞¬ї.

–С—Г–і—Г—Й–Є–є –Ы–ґ–µ–і–Љ–Є—В—А–Є–є –Є–љ–Њ–Ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–і –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Њ—В—И–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–µ–ї—М–µ¬ї. –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В –Љ—Л—Б–ї—М —Б—В–∞—А—Ж–∞ –Ї–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞—А—Л –Ї–∞–Ї –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є, —В–∞–Ї –Є –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –і–ї—П —Г–±–Є–є—Ж—Л –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж–∞.¬†–Т–і—Г–Љ—З–Є–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –і—А–∞–Љ—Л –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞: ¬Ђ–Я—А–Њ–≥–љ–µ–≤–∞–ї–Є –Љ—Л –С–Њ–≥–∞, —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї–Є¬ї. –Ь–Њ–љ–∞—Е –Ј–і–µ—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ–Є–Љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Љ—Л¬ї: —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–±–Є–є—Ж–∞ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П (–С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤), —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї–Є –≤–µ—Б—М –љ–∞—А–Њ–і. –Ґ–µ–Љ, —З—В–Њ —Г–±–Є–є—Ж—Г –њ—А–Є–љ—П–ї –Ї–∞–Ї —Ж–∞—А—П. –Э–∞—А–Њ–і –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–ї–Є —Г–Љ–Њ–ї—П—В—М –С–Њ—А–Є—Б–∞ –±—Л—В—М —Ж–∞—А–µ–Љ. –Ш –љ–∞—А–Њ–і –њ–Њ–Ї–Њ—А–љ–Њ –Ї—А–Є—З–∞–ї: ¬Ђ–Р—Е, —Б–Љ–Є–ї—Г–є—Б—П, –Њ—В–µ—Ж –љ–∞—И, –≤–ї–∞—Б—В–≤—Г–є –љ–∞–Љ–Є¬ї.

–Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є —Ж–∞—А—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ 1598 –≥–Њ–і—Г –Ч–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞ –Є–Ј–±—А–∞–ї —Ж–∞—А–µ–Љ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞, —И—Г—А–Є–љ–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ —Ж–∞—А—П. –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Ч–µ–Љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –њ—А–Є–љ—П–ї –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ –Ї —Ж–∞—А—О —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–∞, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б–Є–ї–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ —В—А–Њ–љ. –Э–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї—Б—П —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤ —Г–ґ–µ –і–∞–≤–љ–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї —Б—В—А–∞–љ–Њ–є –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –§—С–і–Њ—А–∞ –Є –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—А–µ–і–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ч–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞. –Э—Г –Є —З—В–Њ? –Т—А–Њ–і–µ –±—Л –С–Њ—А–Є—Б –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–Љ–µ–µ—В —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я—Г—Б—В—М –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –Ї–∞–Ї —А–µ–≥–µ–љ—В, –∞ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–љ–∞—А—Е.¬†

–Э–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –њ—А–Є –ґ–Є–≤–Њ–Љ, –Њ—З–µ–љ—М –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—П–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –і–∞–ґ–µ ¬Ђ–±–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ¬ї —Ж–∞—А–µ –§–µ–і–Њ—А–µ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–Є—З–µ –†–Њ—Б—Б–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ –С–Њ–≥–∞. –І–Є—В–∞–µ–Љ –Њ –љ–µ–Љ: ¬Ђ–С–Њ–≥ –≤–Њ–Ј–ї—О–±–Є–ї —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П, // –Ш –†—Г—Б—М –њ—А–Є –љ–µ–Љ –≤–Њ —Б–ї–∞–≤–µ –±–µ–Ј–Љ—П—В–µ–ґ–љ–Њ–є // —Г—В–µ—И–Є–ї–∞—Б—М¬ї.¬†–£—И–µ–ї –±–Њ–≥–Њ–±–Њ—П–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є —Ж–∞—А—М –§–µ–і–Њ—А, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–µ –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е, –∞ –≤ –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–µ –Ј–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Э–∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –С–Њ—А–Є—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—А–Њ–і–µ –±—Л —Б–≤–µ–і—Г—Й –≤ –і–µ–ї–∞—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е. –Т–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –ї–µ—Б—В–љ—Л–є –Њ—В–Ј—Л–≤ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–Њ—А–Њ—В—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ –С–Њ—А–Є—Б–µ: ¬Ђ–Р –Њ–љ —Г–Љ–µ–ї –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–Љ, –Є –ї—О–±–Њ–≤—М—О, // –Ш —Б–ї–∞–≤–Њ—О –љ–∞—А–Њ–і –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В—М¬ї.¬†–Э–Њ –њ—А–Є –С–Њ—А–Є—Б–µ –Є–Љ–µ–ї —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –њ—П—В–љ–Њ —Г–±–Є–є—Ж—Л. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ы–Њ–±–∞—Б—В–Њ–≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–µ—В –і–≤—Г—Е —Ж–∞—А–µ–є вАФ –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ:¬†

¬Ђ–≠—В–Њ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ –ї—Г—З—И–Є–Љ —Ж–∞—А–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ—В —Ж–∞—А—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Є –≤–Њ —З—В–Њ –љ–µ –Љ–µ—И–∞–µ—В—Б—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–µ—А–µ–і –С–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞ –љ–∞—А–Њ–і. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ, —П –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї вАФ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є, –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ —В–µ—А–њ—П—В –Ї—А–∞—Е –Є –≤–µ–і—Г—В –Ї –њ—А–Њ–≤–∞–ї—Г –Є –µ–≥–Њ, –Є –љ–∞—А–Њ–і¬ї. (–Ы–Њ–±–∞—Б—В–Њ–≤ –Э. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П. вАФ –Ь., 2018, —Б. 379)

–Ъ–∞–Ї–Є–Љ –±—Л –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–љ—Л–Љ –Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ –љ–µ –±—Л–ї –С–Њ—А–Є—Б, –љ–Њ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ. –≠—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –ї–Є—И–µ–љ –Є –љ–∞—А–Њ–і, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –С–Њ—А–Є—Б–∞ –љ–∞ —В—А–Њ–љ. –Т–Њ—В —З—В–Њ –њ–Є—И–µ—В —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–љ–Њ—О –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ф—Г–љ–∞–µ–≤ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б–ї–Њ–≤ –Я–Є–Љ–µ–љ–∞ ¬Ђ–Я—А–Њ–≥–љ–µ–≤–∞–ї–Є –Љ—Л –С–Њ–≥–∞, —Б–Њ–≥—А–µ—И–Є–ї–Є¬ї:¬†

¬Ђ–°—В–∞—А–Є–Ї-–ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ: –Љ—Л. –Ю–љ –љ–µ –Њ—В–і–µ–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –Њ—В –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, —Е–Њ—В—П –ї–Є—З–љ–Њ –Њ–љ –≤ —В–Њ–Љ –≥—А–µ—Е–µ –≤–Њ–≤—Б–µ –Є –љ–µ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ. –Т–Њ—В –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–±–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї–Њ–Љ—Г–і—А–Є—П. –Ы–Є—З–љ–∞—П —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –Љ–Њ–љ–∞—Е–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–∞. –Э–Њ –Њ–љ –љ–µ—Б—С—В –≤ —Б–µ–±–µ —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є, –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Є —Н—В–∞ —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М —Г–ґ–µ –њ—А–µ–і—А–µ–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–Є–µ –Ј–∞ –≥—А–µ—Е –≤—Б–µ–Њ–±—Й–Є–є. –Т —Н—В–Њ–Љ вАЬ–Љ—ЛвАЭ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П: –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–µ –љ–µ—А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤–Њ–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є, –µ—С –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б –≤–Њ–ї–µ—О –Т—Б–µ–і–µ—А–ґ–Є—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –µ–є. –Ы–Є—З–љ—Л–µ —Г—Б–Є–ї–Є—П –Є–ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —З–∞—Б—В–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є, –Є–Љ–µ—О—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ вАФ —В–Њ –ї–Є—И—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—Г–µ—В–∞, –њ–Њ–≤–µ—А—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –Я—А–Њ–Љ—Л—Б–ї –С–Њ–ґ–Є–є¬ї.¬†

–Э–µ–Љ–∞–ї–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї: –Љ–Њ–ї, —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–Њ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В, –Ї–∞–Ї –У—А–Є—И–Ї–∞ –Ю—В—А–µ–њ—М–µ–≤; –Љ–Њ–ї, –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г–±–µ–і–Є—В—М –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —В—А–Њ–љ; –Љ–Њ–ї, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л, —В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б–Љ—Г—В—Л. –Р –≤—Б–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О, –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ґ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–Љ—Г. –Т–µ–і—М –С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—П—Б—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –±—Л–ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ ¬Ђ–Љ–µ–љ–µ–і–ґ–µ—А–Њ–Љ¬ї. –Р–љ –љ–µ—В. –Т—Б–µ –њ–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і—А–µ–Ї–∞–ї —Б—В–∞—А–µ—Ж –Я–Є–Љ–µ–љ. –Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–µ—В –Љ–µ—Б—В–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–µ —В–µ—А–њ–Є—В —Б–Њ—Б–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є—П.¬†–Я–Є–Љ–µ–љ –њ—А–Њ—А–Њ—З–Є—В –љ–µ –Њ –≥—А—П–і—Г—Й–µ–Љ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤ –Є –Є–љ—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—О –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVII –≤–µ–Ї–∞. –Х–Љ—Г —В–∞–Ї–Є–µ —В–Њ–љ–Ї–Њ—Б—В–Є –Є –і–µ—В–∞–ї–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ—Л –Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л. –Ю–љ —З–µ—В–Ї–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Њ–і–љ–Њ: –љ–∞—А–Њ–і –±—Г–і–µ—В –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ. –С–Њ–≥—Г –≤–Є–і–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞—А–Њ–і. –У–Њ–≤–Њ—А—П ¬Ђ–Љ—Л¬ї, –Њ–љ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –≤–Ј–Њ—А –љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –≥—А—П–і—Г—Й–µ–є —В—А–∞–≥–µ–і–Є–Є, –∞ –љ–µ –љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б–Ї–Є –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –Т–љ–µ—И–љ–Є–µ –≤—А–∞–≥–Є вАФ –≤–Є—А—Г—Б—Л, –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–µ –љ–∞–љ–µ—Б—В–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є —Г—А–Њ–љ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ—Г –ї–Є—И—М –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –Є–Љ–Љ—Г–љ–Є—В–µ—В –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ –≥—А–µ—Е–∞–Љ–Є. –Р –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ.¬†

–Я–Њ—С—В –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤. "–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ—М–µ":

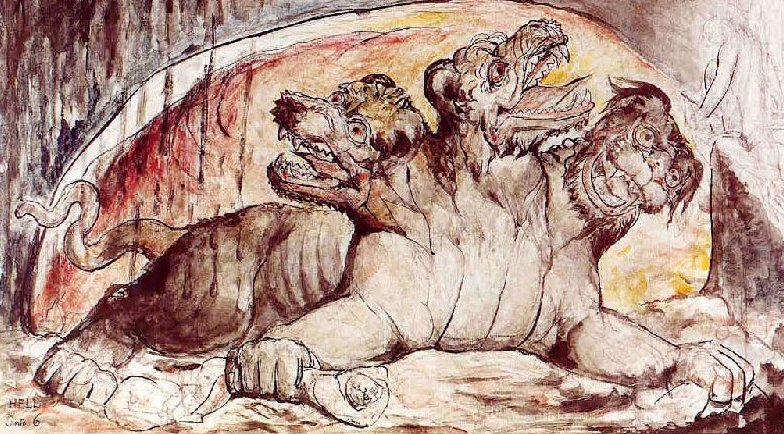

–Э–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ: —Е—Г–і. –Т.–§–∞–≤–Њ—А—Б–Ї–Є–є, –Я–Є–Љ–µ–љ –Є –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є. –Э–Њ—З—М. –Ъ–µ–ї—М—П –≤ –І—Г–і–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, ¬Ђ–С–Њ—А–Є—Б –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤¬ї.¬†