–Ь–∞—А—И–∞–ї –Я–Њ–±–µ–і—Л –Є –µ–≥–Њ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М

–Ь–∞—А—И–∞–ї –Я–Њ–±–µ–і—Л –Є –µ–≥–Њ –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ–∞—П –ґ–Є–Ј–љ—М

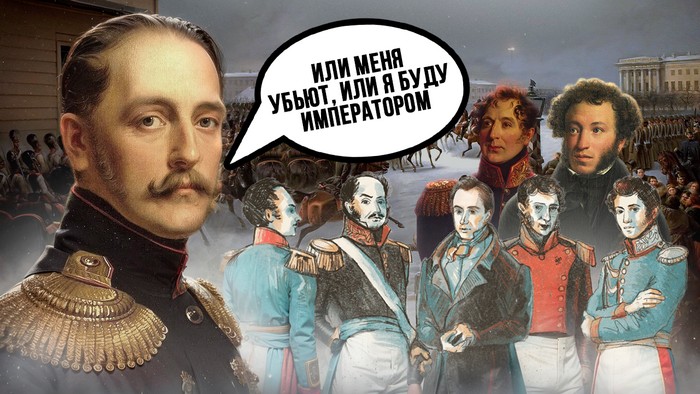

50 –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і –Њ—В –љ–∞—Б —Г—И—С–ї –Ь–∞—А—И–∞–ї –Я–Њ–±–µ–і—Л¬†–У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ц—Г–Ї–Њ–≤

–Т–Њ–Є–љ, –њ—А–µ–і –Ї–Њ–Є–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–∞–ї–Є...

–Ш.–С—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є

–Я—А–Є –≤—Б–µ–є —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –љ–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–∞—Г—А–µ–∞—В–∞ –Ш–Њ—Б–Є—Д–∞ –С—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Г –≤ 1974 –≥. –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–∞: —Н—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –≤–Њ–Є–љ, –њ—А–µ–і –Ї–Њ–Є–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–∞–ї–Є, –њ—А–Є—З—С–Љ –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Є –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–µ, –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж вАФ –†–Њ–і–Є–љ—Г —Б–њ–∞—Б—И–Є–є... –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї–Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –љ–µ —А–∞–Ј —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –µ–Љ—Г –≤—Б–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є –≤–µ–і—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –љ–∞—И–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж—Л, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–µ —Д—А–Њ–љ—В–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –†–Њ–Ї–Њ—Б—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ъ–Њ–љ–µ–≤, –Т–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –У–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤, –І–µ—А–љ—П—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ґ–Њ–ї–±—Г—Е–Є–љ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї—Л –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л –∞—А–Љ–Є–є, –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–Њ–±–µ–і–∞–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е –±–Њ—С–≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Э–∞ —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є—В—М, —З—В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ —В–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, —З—В–Њ –µ—С –љ–µ –Љ–Њ–≥ –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є –љ–∞ —Б–µ–±–µ –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є –µ—Б–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Б–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ш–Њ—Б–Є—Д—Г –°—В–∞–ї–Є–љ—Г, "–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Г –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–±–µ–і", –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞, —В–Њ –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —Г—Е–Њ–і–∞ –≤ —В–µ–љ—М –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л –У–µ–љ–µ—А–∞–ї–Є—Б—Б–Є–Љ—Г—Б–∞, –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –љ–∞—И–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М —Д–Є–≥—Г—А–∞ –µ–≥–Њ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –њ–Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ –°—В–∞–≤–Ї–µ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—П –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л (–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї —Б–∞–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ) –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –Ш –≤–Њ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ вАФ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П вАФ –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–≤—Л–є –Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї-–њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –°—В–∞–ї–Є–љ–∞ вАФ –Њ–±—Й–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є. –Р –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ вАФ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є. –Ъ–∞–Ї –Ч–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї—М –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є—П. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –љ–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ—Л–Љ (—Е–Њ—В—П –Њ–± –Є—Е —Б–њ–Њ—А–∞—Е –њ—А–Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –±—Г–і—Г—Й–Є—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є —Е–Њ–і—П—В –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л). –Р –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Б –љ–Є–Љ –≤ —Б–≤—П–Ј–Ї–µ, –љ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞—П —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞—П, —З—В–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є вАФ –Ш–Њ—Б–Є—Д –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –°—В–∞–ї–Є–љ. –Ш –°—В–∞–ї–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–Љ, –Є–Ј-–Ј–∞ —З–µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є, –≤–Є–і–µ–ї —Н—В–Њ –Є —Ж–µ–љ–Є–ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–љ—Г—В–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г. –Ш –њ—А–Њ—Й–∞–ї –µ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, –і–∞–ґ–µ –µ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤, –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П —Б –њ–ї–∞–љ–∞–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ґ–і—П.

–°–Њ–±—Л—В–Є—П –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ—В—Г –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Њ—И–Є–±–Ї–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞, –љ–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Н—В–Є–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї, –±—А–∞–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –љ–µ—Г–і–∞—З–Є, —Н—В–Є–Љ –Њ–±–µ–ї—П—П –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. –Ш –≤–Њ–ґ–і—М —Н—В–Њ —Ж–µ–љ–Є–ї –Є –љ–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї —Б–≤—П–Ј–Ї–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ-–Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –≤—Б—О –≤–Њ–є–љ—Г. –Р –≤–Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Я–Њ–±–µ–і—Л –њ—Г—В–Є –Є—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М. –Я—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М –≤–Њ–ї–љ–∞ –Є–љ—В—А–Є–≥, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –і—А—Г–≥–Є—Е –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ (–Ї–µ–Љ, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –±—Л–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л), –±—Л–ї–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –µ–Љ—Г –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ (–Ї–∞–Ї –Ъ–Њ–љ–µ–≤ –Є –†–Њ–Ї–Њ—Б—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г), –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –Є—Е –Њ—В –≥–љ–µ–≤–∞ –≤–Њ–ґ–і—П –њ—А–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–∞—Е —Н—В–Є—Е –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є—Е. –Э–Њ –≤–Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї—О–±–Є–µ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–і–µ—В–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤–Њ–є, –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є –Є–Љ—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞. –Ш –Њ–љ–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –Я–Њ–±–µ–і—Л, –∞ –Ї —Н—В–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ –њ–Њ–і–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є—Б—М –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–µ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—А–≥–∞–љ—Л. –Я–Њ–ї–Є—В—А—Г–Ї–Є –Є –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л –≤ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е –±—Л–ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–∞–њ—Г–≥–∞–љ—Л —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–Љ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –±–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–Є–Ј–Љ–µ, –њ—Г–≥–∞—П —Н—В–Є–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ–∞. –°—В–∞–ї–Є–љ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–Є–Ј–Љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ–∞—Б–∞–ї—Б—П. –≠—В–Є–Љ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Є –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤—Б—П —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–ї–Є —Н—В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –±–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–Є–Ј–Љ, –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ—Л, –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –њ–Њ–ї–Є—В–Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є –≤ –∞—А–Љ–Є–Є, –Љ–µ—А–Ї–∞–љ—В–Є–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –њ–Њ –≤—Л–≤–Њ–Ј—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є–Ј –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Ш –°—В–∞–ї–Є–љ, –ї–Є—И–Є–≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –Є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Є–Љ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –£—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є. –Э–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, –љ–µ —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ, –Ї–∞–Ї —Б –Є–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—И–µ–і—И–Є–Љ–Є –Є–Ј –і–Њ–≤–µ—А–Є—П –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ –≤ –ї–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞.

–Э–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –≤—Л—Б—И—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ, –±–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–Є–Ј–Љ –µ–Љ—Г –±—Л–ї —З—Г–ґ–і. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ—Б—В–Њ—З–Ї–Њ–є. –Т—Б—П –µ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –∞—А–Љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –Р –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ґ—С—Б—В–Ї–Њ—Б—В—М –Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ—Б—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –ґ—С—Б—В–Ї–Њ—Б—В—М—О –Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ—Б—В—М—О –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є —В–µ–Љ–Є —В—П–ґ—С–ї—Л–Љ–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М.

–Ф–∞, –і–µ—В—Б—В–≤–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ –≤ —В–µ–њ–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е! –Т—Л—Е–Њ–і–µ—Ж –Є–Ј –±–µ–і–љ—П—Ж–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, –Є–Ј –Ј–∞—Е—Г–і–∞–ї–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –°—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Ї–∞, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ь–∞–ї–Њ—П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Ж–∞. –У–Њ—А–Њ–і–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–∞–≤—Л, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, вАФ —А—Г–±–µ–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —Б–∞–Љ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О 1812 –≥–Њ–і–∞. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –љ–µ –Љ–µ—З—В–∞–ї –Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–µ, –∞ —Е–Њ—В–µ–ї –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–µ–µ –≤—Б—В–∞—В—М –љ–∞ –љ–Њ–≥–Є. –Ш, –Ї–∞–Ї –≥–µ—А–Њ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –І–µ—Е–Њ–≤–∞ "–Т–∞–љ—М–Ї–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤", –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞—В—М —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –љ–∞ –Њ—В—Е–Њ–ґ–Є–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Є–Ј –±–µ–і–љ—Л—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є. –Э–Њ, –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –≤—Б—С-—В–∞–Ї–Є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б–∞–Љ –Љ–∞—А—И–∞–ї –љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї, –±—Г–і—Г—З–Є —Г–ґ–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ј–≤—С–Ј–і –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Е. –Ю—В–µ—Ж –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –±—Л–ї –≤–Њ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–Ј—П—В –љ–∞ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ –±–µ–і–љ–Њ–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–Њ–є –Р–љ–љ–Њ–є –Ц—Г–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј –°—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Ї–Є, –≤–Ј—П—В –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ вАФ —Б—В–∞—А–µ–є—И–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–ї—П –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—А–Њ—В, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й—С –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є. –°–Є—А–Њ—В—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Љ –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ—И—В, –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М "—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є", –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Є—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ–і–Є–ї–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і—Л.

–Т –Т–Њ—Б–њ–Є—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–Њ–Љ —Б–і–∞–≤–∞–ї–Є, –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–њ—А—Л—Б–Ї–Њ–≤ –Є –Ј–љ–∞—В–љ—Л—Е —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, —З—В–Њ –Њ–љ вАФ —Б—Л–љ –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ–Ї–∞. –≠—В—Г –ї–µ–≥–µ–љ–і—Г –Ј–љ–∞–ї–Є –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –µ–≥–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –Є –ї—М—Б—В–µ—Ж—Л (–∞ –Ї–∞–Ї –Њ—В –љ–Є—Е –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ!) –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–ї–Є, —З—В–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є —Н—В–Њ –Є–Љ–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж—Г. –Э–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Љ —Б –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В—Ж–∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї–∞, –∞ –≤–Њ—В –Љ–∞—В–µ—А—М—О –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Ї–∞ –£—Б—В–Є–љ—М—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –≤ –і–µ–≤–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Я–Є–ї–Є—Е–Є–љ–∞, –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞–≤—И–∞—П—Б—П —В—П–ґ—С–ї—Л–Љ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –≤–і–Њ–≤—Ж–∞ –≤ –ї–µ—В–∞—Е –±–µ–і–љ—П–Ї–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –і–µ—В–µ–є –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞. –Ш—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ —А–µ–±—С–љ–Ї–Њ–Љ –Є —Б—В–∞–ї –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є. –†–Њ–і–Є–≤—И–Є–є—Б—П 1 –і–µ–Ї–∞–±—А—П (–њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О) 1896 –≥–Њ–і–∞. –Ш –ґ–Є–Ј–љ—М –µ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Б–µ–Љ –Њ—В–њ—А—Л—Б–Ї–∞–Љ –±–µ–і–љ—П—Ж–Ї–Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–∞ —В—П–ґ—С–ї–∞—П. –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —Г –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є –±—Л–ї —А–Њ–і–љ–Њ–є –±—А–∞—В, –≤–ї–∞–і–µ–≤—И–µ–є —Б–Ї–Њ—А–љ—П–ґ—М–µ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ (–≤—Л–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї –Ї–Њ–ґ–Є –Є –Љ–µ—Е–∞), –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї –У–µ–Њ—А–≥–Є–є —Г–ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —О–љ—Л—Е –ї–µ—В–∞—Е –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і—П–і–µ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞—В—М —Н—В—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Г—О –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –µ–Љ—Г –Ї—Г—Б–Њ–Ї —Е–ї–µ–±–∞ –≤ –≥—А—П–і—Г—Й–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є.

–Ф–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–њ—А–Є—Е–Њ–і—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Г—О, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Б –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ –ї–Є—Б—В–Њ–Љ, –∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ —Г—З–Є—В—М—Б—П –µ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М. –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –Ї–∞–Ї —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б—В–∞—В—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ—Л–Љ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –±—Г—А–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–µ–≥–Њ XX –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—Г—В—М. 1914 –≥–Њ–і –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ–і —А—Г–ґ—М—С –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї –≤ –Њ–Ї–Њ–њ—Л –Ь–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Х—Б–ї–Є –Ї–Њ–њ–љ—Г—В—М –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є, —Г—З—С–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–Њ–≤–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, —В–Њ –Љ—Л –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–Љ, —З—В–Њ —З–∞—Б—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –і–µ—В–Є —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ-–±–µ–і–љ—П–Ї–Њ–≤, –Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т–Њ–Ј—М–Љ–Є—В–µ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –∞–≤–Є–∞–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞, –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –°–µ—А–≥–µ—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ш–ї—М—О—И–Є–љ–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤–Є–Ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л вАФ "–ї–µ—В–∞—О—Й–µ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞" –Ш–ї-2 –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–Њ–≤.

–Ъ—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –њ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О? –Т—Л—Е–Њ–і–µ—Ж –Є–Ј –±–µ–і–љ—П—Ж–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –≤–Њ–ї–Њ–≥–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, –Є —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В —Г–≤–Є–і–µ–ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞ –∞—Н—А–Њ–і—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–і –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–Њ–Љ, –≥–і–µ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П —З–µ—А–љ–Њ—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ. –£–≤–Є–і–µ–ї –Є... —Б—В–∞–ї –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –∞–≤–Є–∞—Ж–Є–Є. –Ш —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ! –°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –і–∞–ї–∞, —З—В–Њ –љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є, –і–Њ—А–Њ–≥—Г –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–µ—В—П–Љ –±–µ–і–љ—П–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –±—Л–ї–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л. –Т–Њ—В –Є –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є –ї–Є—З–љ–Њ–є —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є —Б–Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ, —Б—В–∞—В—М –і–≤–∞–ґ–і—Л –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Њ–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–∞ –Є —Г–љ—В–µ—А-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ. –Э–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –µ–Љ—Г, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–µ–Љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л —Б—В–∞—В—М –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —А–∞–љ–≥–Њ–≤ –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Р –≤–Њ—В —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –†–∞–±–Њ—З–µ-–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–∞—П –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П (–†–Ъ–Ъ–Р) —В–∞–Ї—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–Љ—Г –і–∞–ї–Є.

–Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–є –µ–≥–Њ –≤–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ. –Т 1923 –≥. –Њ–љ —Г–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–ї–Ї–∞, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ вАФ —Н—В–Њ –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Р–љ—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Й–Є–љ–µ, –≥–і–µ –Њ–љ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –±–µ—Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Ї –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Ф–∞ –Є –Ї—В–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–Є–ї –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ? вАФ –і–∞ —В–µ –ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–є—Ж—Л –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —П—Б–љ–∞ –Ј–і–µ—Б—М –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–і–Њ–њ–ї—С–Ї–∞: –≤–Њ—Б—Б—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞–ґ–Є—В–Њ—З–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤—Й–Є–љ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –ґ–∞–ї–Ї–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М —Е–ї–µ–± –њ–Њ –њ—А–Њ–і—А–∞–Ј–≤—С—А—Б—В–Ї–µ. –Р –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є —Б –љ–Є–Љ–Є –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ-–±–µ–і–љ—П–Ї–Є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Є –±—Л–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О. –Р –±–µ–і–љ—П–Ї–Њ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ, –Њ–љ–Є –Є –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–Є. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –њ—А–Њ–є–і—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї—Г, –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—И—С–ї –≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–µ, –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –Ї—Г—А—Б—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –†–Ъ–Ъ–Р, –Є –≤–Њ—В –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –µ–≥–Њ –≤ 1930 –≥–Њ–і—Г —Г–ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є –≤ –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –†–Њ–Ї–Њ—Б—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ–∞–Ї —Б—Г–і—М–±–∞ —Б–≤–µ–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –≥–Њ–і—Л —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–є –≤—Л—А—Г—З–Є—В, –∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –∞—А–Љ–Є–Є –†–Њ–Ї–Њ—Б—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Г–і–µ—В –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ –≤ –С–Є—В–≤–µ –Ј–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—Г–і—М–±–∞ —Б–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ–Є. –£–±–Њ—А–µ–≤–Є—З, –®—В–µ—А–љ, –†–Њ–Ї–Њ—Б—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є–є вАФ –≤—Б–µ —З—В–Њ-—В–Њ –і–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Ц–∞–ї—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Г—З–Є—В–µ–ї—М –≤ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –£–±–Њ—А–µ–≤–Є—З, —Б—Л–љ –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ —Б –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –∞—А–Љ–Є–µ–є —Г–ґ–µ –≤ –≥–Њ–і—Л –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л, –±—Л–ї –Њ–±–≤–Є–љ—С–љ –≤ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ –≤ 1937 –≥–Њ–і—Г... –Р –≤–µ–і—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –≤ 1931вАФ37 –≥–≥., –Є –≤ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В–∞–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–±—А–Є–≥–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –£–±–Њ—А–µ–≤–Є—З –Є –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –љ–∞ —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—О –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л –Є —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞. –°–∞–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –љ–∞–њ–Є—И–µ—В –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —В—С–њ–ї—Л—Е —Б–ї–Њ–≤, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П, —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ—П –Њ –µ–≥–Њ —А–∞–љ–љ–µ–є –≥–Є–±–µ–ї–Є –Є–Ј-–Ј–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –°—В–∞–ї–Є–љ–∞.

–С–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Ї –£–±–Њ—А–µ–≤–Є—З—Г –µ–і–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–Ї–Њ—Б–Є–ї–∞ –Ї–∞—А—М–µ—А—Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞, –µ–≥–Њ —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ–∞—А—В–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П—Е –Ј–∞ "–њ–Њ—В–µ—А—О –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є". –Ю–љ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Ї–∞—П–ї—Б—П, –љ–µ –Ї–∞—П—В—М—Б—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ 1939 –≥. –Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –љ–∞ –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї–µ –≤ –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Ї—А—Г—В–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±—Г. –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї —Б—В–∞–ї –і–ї—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ —В–µ–Љ, —З–µ–Љ –±—Л–ї –Ґ—Г–ї–Њ–љ –і–ї—П –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ вАФ –Њ—В–њ—А–∞–≤–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –≤–Ј–ї—С—В–∞ –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞. –Ю–љ –µ—Е–∞–ї –≤ —Б—В–µ–њ–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤–Њ–Љ, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ–ї—Г—А–∞–Ј–±–Є—В—Л–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ—В –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤. –Р –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Њ—В—В—Г–і–∞ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–∞–Љ—Г—А–∞–µ–≤, –≥–µ—А–Њ–µ–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–Љ –њ–µ—А–≤—Г—О –Ч–Њ–ї–Њ—В—Г—О –Ч–≤–µ–Ј–і—Г. –° –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–µ –Ї–∞–Ї –Њ –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ. –Х–Љ—Г –Њ–њ—П—В—М –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї—Б—П –Њ–±—Й–µ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ вАФ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—З–∞ –®—В–µ—А–љ–∞. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –і–∞–ґ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞, –љ–Њ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї –Њ–њ—Л—В –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –≥–і–µ –±—Л–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М вАФ –µ—Б–ї–Є –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Љ —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ –±–Њ—С–≤ —Б –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б–њ–∞–љ–Њ-–Є—В–∞–ї–Њ-–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–∞—И–Є–Ј–Љ–∞, —В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞ –Є –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –®—В–µ—А–љ–∞.

–Т 1938 –≥–Њ–і—Г –®—В–µ—А–љ –±—Л–ї —Б—А–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–љ –Є–Ј –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М 1-–є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–Ј–љ–∞–Љ—С–љ–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –љ–∞ –Ф–∞–ї—М–љ–µ–Љ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤—Б—О —В—П–ґ–µ—Б—В—М –±–Њ—С–≤ –љ–∞ –Њ–Ј–µ—А–µ –•–∞—Б–∞–љ. –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Є –≤ –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –®—В–µ—А–љ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї –Њ–±—Й–µ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ–Љ–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є, –±–Њ—А–Њ–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Б –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤. –Я–Њ–і –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –±—Л–ї –Є –Ц—Г–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –®—В–µ—А–љ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Н—В–Є–Љ –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –њ–ї–∞–љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Г–і–∞—А–∞–Љ–Є —Б —Д–ї–∞–љ–≥–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Б—Е–µ–Љ—Г –±–Є—В–≤—Л –љ–∞ –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї–µ, —В–Њ –Њ–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В... –Ј–∞–Љ—Л–Ї–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –∞—А–Љ–Є–Є –Я–∞—Г–ї—О—Б–∞ –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ –Ј–Є–Љ–Њ–є 1942-43 –≥–Њ–і–Њ–≤! –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –µ—Й—С –љ–∞ –•–∞–ї—Е–Є–љ-–У–Њ–ї–µ –љ–∞—И—С–ї —Б–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є—С–Љ вАФ –њ—А–Њ—А—Л–≤ –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —Д–ї–∞–љ–≥–∞—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –њ–Њ—Н—В –С—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є, —Г–ґ –љ–∞ —З—В–Њ –љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ —В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–і–Љ–µ—В–Є–ї —Б–µ–є –њ—А–Є—С–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞: ¬Ђ...–±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–∞–љ—С–≤—А–∞ –Њ –У–∞–љ–љ–Є–±–∞–ї–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–Є–є —Б—А–µ–і—М –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є¬ї.

–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ –њ–µ—А–µ–і –≤–Њ–є–љ–Њ–є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –†–Ъ–Ъ–Р, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –Є –љ–µ–Љ—Ж—Л –≤ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є–Є –≤ 1941 –≥. —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—П—В —Б–≤–Њ—С –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ь–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –Є –љ–∞ —О–≥–µ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—А–≤—Г—В —Д—А–Њ–љ—В –≤–Њ–є—Б–Ї –Ю—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞ –Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ь–Є–љ—Б–Ї–∞. –≠—В–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–≥—А–µ, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –У–µ–љ—И—В–∞–±–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —В–Њ–≥–Њ —В—А–µ–≤–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї "–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є", –∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤ "–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є". –Ш –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –љ–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤—Г —А–∞–Ј–±–Є–ї –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞, –љ–Њ –°—В–∞–ї–Є–љ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є –љ–µ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–Љ. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ: –љ–∞ —И–µ—Б—В–Њ–є –і–µ–љ—М –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ–Љ—Ж—Л –≤–Ј—П–ї–Є –Ь–Є–љ—Б–Ї, –∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –≠—В–Є–Љ –њ—А–Њ—А—Л–≤–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –∞—А–Љ–∞–і –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–µ–ї–Є —Б–≤–Њ—С –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є —В–Њ –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Њ—А–≤–∞—В—М—Б—П –Є –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Є –Ї –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Г.

–°—В–∞–ї–Є–љ, —П–≤–љ–Њ —А–∞–Ј–і–Њ—Б–∞–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Г–Љ–љ–µ–є –µ–≥–Њ, вАФ –љ–µ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–є–љ—Г –Є –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —З–∞—Б–∞ —Г–њ–Є—А–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞—В—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤—Г –Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –±–Њ–µ–≤—Г—О –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М (—З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –Ґ–Є–Љ–Њ—И–µ–љ–Ї–Њ –µ—Й—С –Ј–∞ –і–≤–∞ –і–љ—П –і–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤), —Б–Љ–µ—Б—В–Є–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ —Б –њ–Њ—Б—В–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞. –Ш –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї –µ–≥–Њ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В—Л –≤ —В–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –≤—А–Њ–і–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л, –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ—А—П–ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г.

–Ю–љ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ъ–Є–µ–≤, –Є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ъ–Є—А–њ–Њ–љ–Њ—Б–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤ —В—П–ґ—С–ї—Л—Е –±–Њ—П—Е —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ—В–Њ–Љ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –Њ—В–Њ—Б–ї–∞–ї–Є –≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і, –≥–і–µ –љ–µ–Љ—Ж—Л —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–∞–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –∞ –Љ–∞—А—И–∞–ї –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤ —Б–Є–і–µ–ї –≤ —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ –≤ –°–Љ–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –ґ—С—Б—В–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ—А–∞–Љ–Є вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Г–≥—А–Њ–Ј—Л —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ —З–∞—Б—В–µ–є, вАФ —Б—Г–Љ–µ–ї –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Њ—В–Ї–∞—В –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, –Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і –±—Л–ї —Б–њ–∞—Б—С–љ. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї —З–µ—А—С–і –±–Є—В–≤—Л –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –°—В–∞–ї–Є–љ –њ–ї–∞—З—Г—Й–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї —Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞: –∞ —Г–і–µ—А–ґ–Є–Љ –ї–Є –Љ—Л –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г? вАФ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ–∞—Б—С–Љ, вАФ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –µ–Љ—Г –Ц—Г–Ї–Њ–≤. –Ш –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1941 –≥. –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –≤ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П –њ–Њ–±–µ–і–∞, –Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞–і –љ–∞—Ж–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є. "–Т—Л —Г–Ї—А–∞–ї–Є —Г –Љ–µ–љ—П –њ–Њ–±–µ–і—Г!" вАФ –Њ—А–∞–ї –У–Є—В–ї–µ—А, –≤ –њ—Г—Е –Є –њ—А–∞—Е —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—П —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ —З—Г—В—М –Њ—Б—В—Л–ї –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ј–∞–і—Г—И–µ–љ–љ—Л–Љ —И—С–њ–Њ—В–Њ–Љ: "–Х—Б–ї–Є –±—Л —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤, —П –±—Л –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А!"

–° 1942 –≥. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –Я–µ—А–≤—Л–Љ –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Т–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤—Б–µ —Д—А–Њ–љ—В—Л. –Я–Њ–і –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П "–£—А–∞–љ" –њ–Њ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—О –Я–∞—Г–ї—О—Б–∞ –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ. –Э–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В, —З—В–Њ –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е —Н—В–Њ–є —Б—Г–і—М–±–Њ–љ–Њ—Б–љ–Њ–є –Є –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–љ–Њ–є –і–ї—П –≤—Б–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ –љ–∞—И–µ–є —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–µ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–µ–є "–Ь–∞—А—Б", –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –њ–Њ–і –†–ґ–µ–≤–Њ–Љ. –Ш —Н—В—Г –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О —В–Њ–ґ–µ –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ц—Г–Ї–Њ–≤. –Ш –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є—И–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї, —Б–∞–Љ—Л–µ —В—П–ґ—С–ї—Л–µ –Ј–∞ –≤—Б—О –µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г, —З—В–Њ–±—Л –Є—Е –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л –∞—А–Љ–Є–є "–¶–µ–љ—В—А" вАФ –Њ—В –њ–µ—А–µ–±—А–Њ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і. –Э–Њ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г —Б—В–∞–≤—П—В –≤ –≤–Є–љ—Г —Н—В–Є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –ґ–µ—А—В–≤—Л...

–Ф–∞, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –њ–Њ—А–Њ–є —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ –ґ—С—Б—В–Њ–Ї –Є –≥—А—Г–±, –Ї—А—Л–ї –Љ–∞—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ—С–љ–љ—Л—Е, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–Є–µ —Г –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—П–Ї–∞ –†–Њ–Ї–Њ—Б—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–∞–ґ–µ —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –≤—Л, –љ–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –њ–Њ –љ–∞—В—Г—А–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Љ—Г–ґ–Є–Ї–Њ–Љ, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–і–Љ–∞—Б—В–µ—А—М–µ–Љ –≤ —Б–Ї–Њ—А–љ—П–ґ—М–µ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є, –∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ш –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Љ—Г–ґ–Є–Ї –Њ–љ –љ–µ —В—П–љ—Г–ї—Б—П –Ї –≤—Л—Б—И–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, —Е–Њ—В—П –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л—Е –≤–Њ–ґ–і–µ–є –Є –Є—Е –Ј–∞–њ–ї–µ—З–љ—Л—Е –і–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –≤—А–Њ–і–µ –С–µ—А–Є–Є, —З—В–Њ –Њ–Ї–ї–µ–≤–µ—В–∞–ї –Є –њ–Њ–і–≤—С–ї –њ–Њ–і —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –®—В–µ—А–љ–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–±–Є–ї —П–њ–Њ–љ—Ж–µ–≤. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –ї–µ—В–Њ–Љ 1953 –≥. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–∞–ї–∞—З–∞. –Р—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–≤ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–≤ –љ–∞ –≥–∞—Г–њ—В–≤–∞—Е—В—Г —И—В–∞–±–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞. –У–і–µ –С–µ—А–Є—О —Б—Г–і–Є–ї–Є, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є. –Э–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–≤—Л–Ї –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М –ї—О–і—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–µ. –Ш –Њ–љ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї –ї—Г–Ї–∞–≤–Њ–Љ—Г –•—А—Г—Й—С–≤—Г, —З—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї –µ–≥–Њ –Є–Ј —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Ь–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –°–°–°–†. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї...

–Р –•—А—Г—Й—С–≤, –њ—Г–≥–∞—П—Б—М –љ–µ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –Ц—Г–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ –Ь–∞—А—И–∞–ї –Я–Њ–±–µ–і—Л –±—Л–ї –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–µ –≤ –Ѓ–≥–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є, –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Я—А–µ–Ј–Є–і–Є—Г–Љ–∞ –¶–Ъ –Ъ–Я–°–° (–Я–Њ–ї–Є—В–±—О—А–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї) –Њ–Ї–ї–µ–≤–µ—В–∞–ї –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –Є —Б–љ—П–ї —Б–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—Б—В–Њ–≤. –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ–Њ–і–љ—П—В—М –∞—А–Љ–Є—О, –Њ–љ —Б–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О: "–Ф–∞ –µ—Б–ї–Є –±—Л —П –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї!.." вАФ –Э–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї. –Х–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞. –°–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–ї –Є—Б—В—А–∞—В–Є–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і–µ—Ж –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М: –Њ–љ —Г—И—С–ї –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–є. –Э–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –Є–Љ –љ–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–µ (–њ–Њ–і –љ–∞–і–Ј–Њ—А–Њ–Љ —Б–њ–µ—Ж—Б–ї—Г–ґ–±) –Ї–љ–Є–≥–∞ "–Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П" —Б—В–∞–ї–∞ –і–ї—П —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–є –њ—А–∞–≤–і–Њ–є –Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–µ–є—Б—П –њ–∞—А–∞–і–Њ–Љ 24 –Є—О–љ—П 1945 –≥–Њ–і–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї –љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–µ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–є —Н—В–Њ—В –Я–∞—А–∞–і –Я–Њ–±–µ–і—Л, —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Б—В–Њ—П—В—М –Ј–∞—Б—В—Л–≤—И–Є–Љ –љ–∞ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–µ —Г –Ш–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П!

–Т–Є–ґ—Г –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л –Ј–∞–Љ–µ—А—И–Є—Е –≤–љ—Г–Ї–Њ–≤,

–≥—А–Њ–± –љ–∞ –ї–∞—Д–µ—В–µ, –ї–Њ—И–∞–і–Є –Ї—А—Г–њ.

–Т–µ—В–µ—А —Б—О–і–∞ –љ–µ –і–Њ–љ–Њ—Б–Є—В –Љ–љ–µ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤

—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–ї–∞—З—Г—Й–Є—Е —В—А—Г–±.

–Т–Є–ґ—Г –≤ —А–µ–≥–∞–ї–Є—П—Е —Г–±—А–∞–љ–љ—Л–є —В—А—Г–њ:

–≤ —Б–Љ–µ—А—В—М —Г–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ц—Г–Ї–Њ–≤...

–Ь–∞—А—И–∞–ї! –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В –∞–ї—З–љ–∞—П –Ы–µ—В–∞

—Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є —В–≤–Њ–Є –њ—А–∞—Е–Њ—А—П.

–Т—Б—С –ґ–µ, –њ—А–Є–Љ–Є –Є—Е вАФ –ґ–∞–ї–Ї–∞—П –ї–µ–њ—В–∞

—А–Њ–і–Є–љ—Г —Б–њ–∞—Б—И–µ–Љ—Г, –≤—Б–ї—Г—Е –≥–Њ–≤–Њ—А—П.

–С–µ–є, –±–∞—А–∞–±–∞–љ, –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Д–ї–µ–є—В–∞,

–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —Б–≤–Є—Б—В–Є –љ–∞ –Љ–∞–љ–µ—А —Б–љ–µ–≥–Є—А—П. –С—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є