–Ґ—А–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –Ґ—А–Є –і–∞—В—Л –Є—О–љ—П

–Ґ—А–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. –Ґ—А–Є –і–∞—В—Л –Є—О–љ—П

–Ю—В —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є

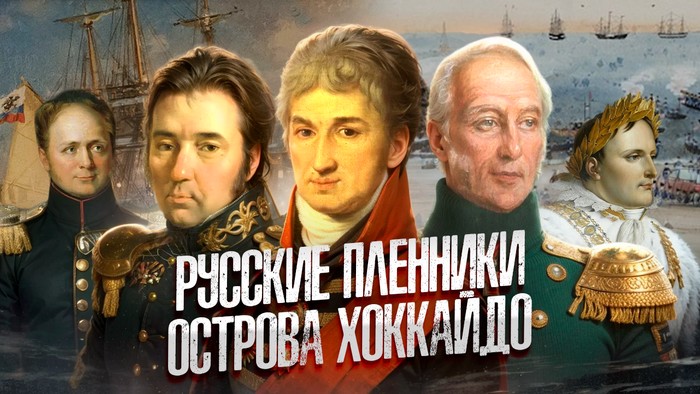

–Т –і—Г—Е–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–ї–µ–≥–Є–Є ¬Ђ–Т–љ–Њ–≤—М —П –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї¬ї вАФ –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ь–µ–ї–Є—Е–Њ–≤ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б–µ—В–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –Ї–љ–Є–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є. –Э–∞–і–µ–µ–Љ—Б—П –Є –µ–≥–Њ —Н–ї–µ–≥–Є—П... ¬Ђ–Т–љ–Њ–≤—М —П –њ–µ—А–µ—З–Є—В–∞–ї¬ї вАФ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В –≤–∞—Б –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ш–Љ–µ–љ–∞.

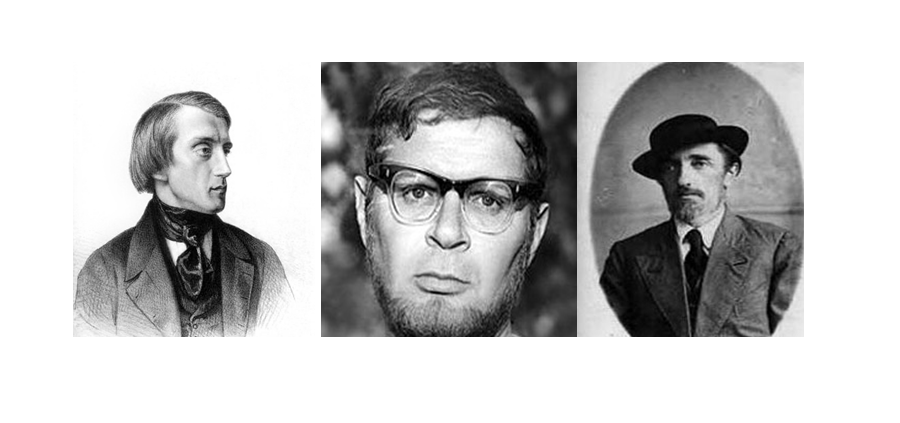

–Ш–≥–Њ—А—М –®—Г–Љ–µ–є–Ї–Њ

![]() вАЛ

вАЛ

11 –Є—О–љ—П 1811 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Т–Є—Б—Б–∞—А–Є–Њ–љ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є

–Х–≥–Њ –і–µ–і-—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї —Б–ї—Л–ї –∞—Б–Ї–µ—В–Њ–Љ –Є –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Њ—В–µ—Ж –ґ–µ –±—А–Њ—Б–Є–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ —А–∞–і–Є –Ї–∞—А—М–µ—А—Л –ї–µ–Ї–∞—А—П, –љ–Њ –≤ –Ј–∞—Е–Њ–ї—Г—Б—В–љ–Њ–Љ –І–µ–Љ–±–∞—А–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ —З—Г—А–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–і—Г–Љ—Ж–∞ –Є –±–µ–Ј–±–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞.

¬Ђ–Ь–∞—В—М –Љ–Њ—П, вАФ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є, вАФ –±—Л–ї–∞ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—Ж–∞ —А—Л—Б–Ї–∞—В—М –њ–Њ –Ї—Г–Љ—Г—И–Ї–∞–Љ; —П, –≥—А—Г–і–љ–Њ–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П —Б –љ—П–љ—М–Ї–Њ—О, –љ–∞–љ—П—В–Њ—О –і–µ–≤–Ї–Њ—О; —З—В–Њ–± —П –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї –µ–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ, –Њ–љ–∞ –Љ–µ–љ—П –і—Г—И–Є–ї–∞ –Є –±–Є–ї–∞. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П –љ–µ –±—Л–ї –≥—А—Г–і–љ—Л–Љ: —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —П –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –≥—А—Г–і–Є –љ–µ –±—А–∞–ї –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –µ–µвА¶ —Б–Њ—Б–∞–ї —П —А–Њ–ґ–Њ–Ї, –Є —В–Њ, –µ—Б–ї–Є –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Ї–Є—Б–ї–Њ–µ –Є –≥–љ–Є–ї–Њ–µ вАФ —Б–≤–µ–ґ–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—А–∞—В—МвА¶ –Ю—В–µ—Ж –Љ–µ–љ—П —В–µ—А–њ–µ—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, —А—Г–≥–∞–ї, —Г–љ–Є–ґ–∞–ї, –њ—А–Є–і–Є—А–∞–ї—Б—П, –±–Є–ї –љ–µ—Й–∞–і–љ–Њ –Є —А—Г–≥–∞–ї –њ–ї–Њ—Й–∞–і–љ–Њ вАФ –≤–µ—З–љ–∞—П –µ–Љ—Г –њ–∞–Љ—П—В—М. –ѓ –≤ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–µ –±—Л–ї —З—Г–ґ–Њ–є¬ї.

–Т –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ, –і–Њ–±–Є–≤—И–Є–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –µ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П, –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О —В—А–∞–≥–µ–і–Є—О ¬Ђ–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ъ–∞–ї–Є–љ–Є–љ¬ї, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –±—Л–ї –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ ¬Ђ–њ–Њ —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ –њ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —З–∞—Е–Њ—В–Ї–Є –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П –µ—Й–µ –Є –≥–µ–≥–µ–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–Љ –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ–Њ–Љ ¬Ђ–≤—Б—С –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ¬ї –Є –≤–њ–∞–ї –≤ –Є—Б—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ —Б ¬Ђ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї, —Е–Њ—В—П –µ—Б–ї–Є –±—Л –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –≤—Л—Б—И–Є–є —А–∞–Ј—Г–Љ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Г–≥–Њ–і–љ–Њ –ї–Є –µ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ–Є—А–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–µ—Б—В. –Э–µ –Љ—Г–і—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≥–µ–≥–µ–ї—М—П–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –і–ї—П –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Є–і–µ–µ—О –Є–і–µ–є, –±—Л—В–Є–µ–Љ –±—Л—В–Є—П, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –∞–ї—М—Д–Њ—О –Є –Њ–Љ–µ–≥–Њ—О –≤–µ—А—Л –Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї. –Т–µ—А—Л –±–µ–Ј –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤: ¬Ђ–ѓ –љ–∞—З–Є–љ–∞—О –ї—О–±–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ-–Љ–∞—А–∞—В–Њ–≤—Б–Ї–Є: —З—В–Њ–±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ—О –Љ–∞–ї–µ–є—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –µ–≥–Њ, —П, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ–≥–љ—С–Љ –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ –Є—Б—В—А–µ–±–Є–ї –±—Л –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Г—О¬ї; ¬Ђ–Ф–∞ –Є —З—В–Њ –Ї—А–Њ–≤—М —В—Л—Б—П—З–µ–є –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤?¬ї. –Ч–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞—В—М—Б—П –ї–Є, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≥—А–µ–Ј–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ—В —Г–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞–Љ?

–Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –≤–µ—Б—М –ґ–∞—А —Б–≤–Њ–µ–є –і—Г—И–Є –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–ї–Њ–ґ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г: ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —А–∞—Б–µ–є—Б–Ї–Њ–є вАФ –Љ–Њ—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Є –Љ–Њ—П –Ї—А–Њ–≤—М¬ї. –° –Њ–±—Л—З–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ–Ј–Њ–≥–ї—П–і–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –С–µ–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї ¬Ђ—А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤¬ї, –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Њ—В—Б—В–∞–≤—И–Є–Љ –Њ—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –њ—А–µ–≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї –У–Њ–≥–Њ–ї—П, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –Ї–∞–Ї –Њ–љ–∞ –µ—Б—В—М. –•–Њ—В—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –≤ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –∞ –≤ –µ–µ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є, –Є –Њ–±–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–њ—А–µ–≤–Ј–Њ–є–і–µ–љ–љ—Л–Љ–Є вАФ –Я—Г—И–Ї–Є–љ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –≤ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ, –∞ –У–Њ–≥–Њ–ї—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤ –Ј–∞–±–∞–≤–љ–Њ–µ.

–Э–µ–Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞—Б—В–µ–љ—З–Є–≤—Л–є, –љ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –ї—О–±–≤–Є, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–є –≤–Њ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–µ –і–≤—Г—Е –і–µ—В–µ–є, –≤–њ–∞–і–∞–≤—И–Є–є –≤ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є–µ –Њ—В –њ—Г—Б—В—П–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–≥—А—Л—И–∞, —Н—В–Њ—В –≤–µ—З–љ—Л–є —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї —Б–ґ–µ–≥ —Б–µ–±—П –≤ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —Е–Є–Љ–µ—А–∞–Љ. –Э–Є—Ж—И–µ —Б—З–Є—В–∞–ї —В–∞–Ї—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г –љ–∞–Є–њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–є—И–µ–є —Г—З–∞—Б—В—М—О —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–≥–Њ.

12 –Є—О–љ—П 1927 –≥–Њ–і–∞ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Т–Є—В–∞–ї–Є–є –°—С–Љ–Є–љ

–ѓ —А–∞–і –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –љ–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–Љ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ. –Я—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–Љ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–Њ–є —Г–≥–љ–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є–Ј —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–∞-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г –≤ –љ–∞—Ж–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О, –Њ—В–Љ–Њ—В–∞–≤—И–µ–Љ —В–∞–Љ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б—В–∞—А–±–∞–є—В–µ—А–Њ–Љ. –≠—В–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞ –Є –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ–µ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –µ–Љ—Г –і–∞—А–Њ–Љ. –Т 1953 –≥–Њ–і—Г –°–µ–Љ–Є–љ –±—Л–ї –Њ—В—З–Є—Б–ї–µ–љ –Є–Ј –†–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ–і–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞¬†–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –У–≠–°.¬†–° 1954-–≥–Њ –њ–Њ 1956-–є —Б –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—Б—И–Є–Љ –њ–Њ—В—А—Г–і–Є–ї—Б—П —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –Ш¬†—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1957-–Љ –Ј–∞–Њ—З–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ґ–∞–≥–∞–љ—А–Њ–≥—Б–Ї–Є–є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –†–Њ—Б—В–Њ–≤ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П –∞–≤—В–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г–Љ–∞.¬†–Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л –і–ї—П —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –љ–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є —Г–Љ–µ—О—В —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –Є–Ј –ґ–Є—В–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є: –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –Љ—Л—В–∞—А—Б—В–≤ –Є –њ–Њ–ї—Г–Љ—Л—В–∞—А—Б—В–≤ –°–µ–Љ–Є–љ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —И–Ї—Г—А–µ —Г–Ј–љ–∞–ї –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –љ–Є–Ј–Њ–≤. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Њ –±—Л—В–µ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М ¬Ђ–°–µ–Љ–µ—А–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ¬ї, –≤ 1965 –≥–Њ–і—Г –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ ¬Ђ–Э–Њ–≤—Л–є –Љ–Є—А¬ї, —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞—Б—М —Б–µ–љ—Б–∞—Ж–Є–µ–є.¬†

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –ї—О–і–Є, –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ —Ж–µ–љ—Г —В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–ї–Њ–≤—Г, –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Њ—Ж–µ–љ—П—В –µ–µ –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –љ–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –њ–Њ–є–Љ—Г—В, –Є–Ј-–Ј–∞ —З–µ–≥–Њ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞—В—М –±—Г—З—Г: –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ –ї—О–і–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞–Љ –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є, –∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј вАФ –Ь—Г–ї—П вАФ –њ—А—П–Љ–Њ-—В–∞–Ї–Є —И–µ–і–µ–≤—А–∞–ї–µ–љ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–Є–≤–љ–Њ–є –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є, –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ—З—В–Є —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л —Н—В–∞ –≥–Є–њ–µ—А—А–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –Њ—З–µ—А–љ–µ–љ–Є–µ–Љ.¬†–Ю—З–µ–љ—М —Б–Њ–≤–µ—В—Г—О –њ—А–Њ—З–Є—В–∞—В—М!¬†–Ґ–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–є –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М –і—Г–Љ –Т–Є–Ї—В–Њ—А –Э–µ–Ї—А–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є —Г—В–µ—И–∞–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞:¬†

¬Ђ–° –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ, –Ј–∞—В–Њ —Б –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–ї–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –Т–∞—И—Г –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Г—О –°–µ–Љ—С—А–Ї—Г! –І–Є—В–∞–ї, –љ–µ –Њ—В—А—Л–≤–∞—П—Б—М, –Є –≤—Б—С —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —Е–Њ—В—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ –Т—Л –њ–Є—И–µ—В–µ. –Ш –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б—В–∞—В—М–Є –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —Е–Њ—В—П, –Њ–њ—П—В—М –ґ–µ, –љ–Є—З–µ–≥–Њ —А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ—В—ГвА¶ –Ч–љ–∞—З–Є—В, —Б–≤–Њ–µ–є вАЮ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–∞–≤–і—ЛвАЬ –Т—Л –Ј–∞–і–µ–ї–Є, –њ–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ —В–Њ—З–Ї—Г, –њ–Њ–і —Б–∞–Љ–Њ–µ –і—Л—Е–∞–ї–Њ –і–∞–ї–Є¬ї.

–†–Њ–Љ–∞–љ ¬Ђ–Э–∞–≥—А—Г–і–љ—Л–є –Ј–љ–∞–Ї вАЮ–Ю–°–ҐвАЬ¬ї –Њ –љ–∞—Ж–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–µ –≤—Л—И–µ–ї —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ ¬Ђ–Ф—А—Г–ґ–±–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤¬ї –≤ 1976 –≥–Њ–і—Г. –Э–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї–∞—В–Њ—А–≥–µ, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞ —И–∞–ї–∞–Љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є, –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –±–ї–∞—В–љ—Л–µ вАФ –Њ–љ–Є –Њ—В–љ–Є–Љ–∞—О—В —Г –ї—О–і–µ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Г–≥–Њ–ї–Њ–Ї, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –±—Л —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–µ–±—П –≤ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і—П—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–љ–≤–Њ–Є—А–Њ–≤.

–Р –≤–Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–µ—Ж–Ї–Є–є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —Б –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –љ–∞–±—Л—З–∞—Б—М: ¬Ђ–Ш–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –∞ –љ–∞–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П¬ї.¬†–У–µ—А–Њ–Є –Т–Є—В–∞–ї–Є—П –°–µ–Љ–Є–љ–∞ —Г—Е–Є—В—А—П–ї–Є—Б—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М, –љ–Њ –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і—Б—В–≤–Њ.

24 –Є—О–љ—П 1950 –≥–Њ–і–∞ —Г—И–µ–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ш–≤–∞–љ –®–Љ–µ–ї—С–≤¬†

–Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –Є–Ј –Ї—Г–њ–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –њ—А–Њ–±–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Є–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Є –Њ—Б–µ–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ч–∞–Љ–Њ—Б–Ї–≤–Њ—А–µ—З—М–µ. –Ю—В–µ—Ж –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –њ–ї–Њ—В–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є –∞—А—В–µ–ї—М—О –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –≤ —В—А–Є—Б—В–∞ —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–і—А—П–і–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –њ—А–Њ—И–µ–ї —И–Ї–Њ–ї—Г —Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е: ¬Ђ–≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–∞—П –Љ–љ–Њ—О –Ї–љ–Є–≥–∞ вАФ –Ї–љ–Є–≥–∞ –ґ–Є–≤–Њ–≥–Њ, –±–Њ–є–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї.

¬Ђ–Ч–і–µ—Б—М —П –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –ї—О–±–Њ–≤—М –Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–µ –Љ–Њ–≥. –Ю–љ –і–µ–ї–∞–ї —В–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ, –Ї–∞–Ї —П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–Є —А–Њ–і–љ—Л–µ. –≠—В–Є –ї–Њ—Е–Љ–∞—В—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–і–µ—Б. –Т–Є—Б–µ–ї–Є –њ–Њ–і –Ї—А—Л—И–µ–є, —Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –Ї–∞—А–љ–Є–Ј–∞–Љ, —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–Њ–ї–Њ–і–µ–Ј—М, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–ї–Є –Є–Ј –і–Њ—Б–Њ–Ї —Д–Є–≥—Г—А—Л, –Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є, –±—А—Л–Ї–∞—О—Й–Є—Е—Б—П, –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Ї—А–∞—Б–Ї–∞–Љ–Є —З—Г–і–µ—Б–∞, –њ–µ–ї–Є –њ–µ—Б–љ–Є –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–Є.

<вА¶>

–Ш –≤—Б–µ —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ–њ–ї–Њ–≥–Њ –±—М–µ—В—Б—П –≤ –і—Г—И–µ, —З—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –ґ–∞–ї–µ—В—М –Є –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞—В—М, –і—Г–Љ–∞—В—М –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В —Б–Њ—В–µ–љ –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є —Б –Љ–Њ–Ј–Њ–ї–Є—Б—В—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Є –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є –і–ї—П –Љ–µ–љ—П, —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є¬ї.

–Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –ї–µ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –®–Љ–µ–ї–µ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ–Ј–∞–Є–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –∞ –Ю–Ї—В—П–±—А—О —Г–ґ–∞—Б–љ—Г–ї—Б—П. –Ш –ї–µ—В–Њ–Љ 1918-–≥–Њ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –Њ–Ї–Ї—Г–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є –Ъ—А—Л–Љ, –і–∞–ґ–µ –Ї—Г–њ–Є–ї —В–∞–Љ –і–Њ–Љ —Б –Ј–µ–Љ–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–Њ–Љ.

–Э–Њ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —В–µ—А—А–Њ—А –љ–∞—Б—В–Є–≥ –µ–≥–Њ –Є —В–∞–Љ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ–≤–µ—А–Є–≤—И–Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ, –±—Л–ї —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ –µ–≥–Њ –Є—Б—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є —Б—Л–љ. –Р —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л–є –≥–Њ–ї–Њ–і, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л–Љ–Є—А–∞–љ–Є–µ, –Њ–і–Є—З–∞–љ–Є–µ, –Њ–Ј–≤–µ—А–µ–љ–Є–µ, –Њ—В—Г–њ–µ–љ–Є–µ –®–Љ–µ–ї–µ–≤ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Н–њ–Њ–њ–µ–µ ¬Ђ–°–Њ–ї–љ—Ж–µ –Љ—С—А—В–≤—Л—Е¬ї. ¬Ђ–Ъ–Њ—И–Љ–∞—А–љ—Л–є, –љ–Њ –Њ–Ї—Г—В–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –±–ї–µ—Б–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї–Є "–≤—Л–Љ–µ–ї–Є –Ъ—А—Л–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –Љ–µ—В–ї–Њ–є", вАФ —В–∞–Ї –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Њ –Ї–љ–Є–≥–µ –Ґ–Њ–Љ–∞—Б –Ь–∞–љ–љ: вАУ –Я—А–Њ—З—В–Є—В–µ —Н—В–Њ, –µ—Б–ї–Є —Г –≤–∞—Б —Е–≤–∞—В–Є—В —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є¬ї.¬†

–Ч–∞—В–Њ –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞—Е ¬Ђ–С–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–ї—М–µ¬ї –Є ¬Ђ–Ы–µ—В–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–µ¬ї –®–Љ–µ–ї–µ–≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї –њ–∞—В—А–Є–∞—А—Е–∞–ї—М–љ—Г—О –†–Њ—Б—Б–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л—Е —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—А–Ј–Њ—Б—В–µ–є. –Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М ¬Ђ–≤—Б—О –њ—А–∞–≤–і—Г¬ї вАФ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї—Б—П –≤ –ї—О–±–≤–Є –Ї —А–Њ–і–Є–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В—Б—В–≤–∞, –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П –Ј–ї–∞ –Є –≤–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –µ–є –Ј–∞ –±–ї–∞–≥–Њ. –®–Љ–µ–ї–µ–≤ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ —В–Њ —Б–µ—А–і—Ж–µ –љ–µ –љ–∞—Г—З–Є—В—Б—П –ї—О–±–Є—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г—Б—В–∞–ї–Њ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ—В—М, вАФ –Њ–љ –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–±–Є–є—Ж –≤—Б–µ–≥–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –ї—О–±–Є–ї.¬†–Э–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є —Б—В—А–∞–і–∞–ї–µ—Ж —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —В—А–Њ–љ—Г–ї—Б—П —Г–Љ–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–≤–µ—А–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –њ–Њ–±–µ–і–∞ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –љ–∞–і –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –°–Њ—О–Ј–Њ–Љ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї —В–Њ–Љ—Г, ¬Ђ—З—В–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–µ —Г–Ј—Л –±—А–∞—В—Б—В–≤–∞ –Њ—В–љ—Л–љ–µ —Б–≤—П–ґ—Г—В –Њ–±–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П –Њ—З–Є—Й–∞—О—В –Є –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б—П—В¬ї.¬†–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–∞—Е —Б–≤–Њ–є –Њ–љ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–Є—В—М –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

–І—В–Њ –Є –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ.

![]() вАЛ

вАЛ