–Ш–≥–Њ—А—М –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –†—Г—Б–Є —Б –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є

–Ш–≥–Њ—А—М –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –†—Г—Б–Є —Б –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є

–Я–†–Ю–Ф–Ю–Ы–Ц–Х–Э–Ш–Х. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є IXвАФX –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї—Г—В–∞–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г–Љ—А–∞–Ї–Њ–Љ –ї–µ–≥–µ–љ–і –Є —А–µ–і–Ї–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –°—А–µ–і–Є –Є–Љ—С–љ, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Б—В–Њ–Є—В –Ш–≥–Њ—А—М вАФ —Б—Л–љ –†—О—А–Є–Ї–∞, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В–µ–ї—М –µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї –Ю–ї–µ–≥–∞ –Є –Њ—В–µ—Ж –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞. –Ъ–љ—П–Ј—М –Ш–≥–Њ—А—М –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є, —З—М—С —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –Љ–Є—Д–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О.

–Х–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–∞ вАФ —Н—В–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В —Н–њ–Њ—Е–Є –≤–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Є—Е –і—А—Г–ґ–Є–љ –Ї –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О –†—Г—Б–Є –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.¬†–Ш–≥–Њ—А—М –±—Л–ї –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —В—А—Г–і–љ–Њ–є –њ–Њ—А—Л вАФ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–Њ–Љ, –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–ї–∞–≤–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є –≥–Њ—А–µ—З—М—О –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є. –Т ¬Ђ–Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В¬ї –†—О—А–Є–Ї, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б–ї–∞–≤—П–љ–∞–Љ–Є –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –≤ 862 –≥–Њ–і—Г, ¬Ђ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б—Л–љ–∞ –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ш–≥–Њ—А—М¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –†—О—А–Є–Ї–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї—Г –Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ –Ю–ї–µ–≥—Г. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, —З—В–Њ –Ш–≥–Њ—А—М —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 877вАФ878 –≥–Њ–і–Њ–≤, –Є –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Љ–µ—А—В–Є –Њ—В—Ж–∞ –±—Л–ї —А–µ–±—С–љ–Ї–Њ–Љ.

–Ю–ї–µ–≥ —Б—В–∞–ї —А–µ–≥–µ–љ—В–Њ–Љ –њ—А–Є –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–Љ –Ї–љ—П–ґ–Є—З–µ вАФ ¬Ђ–і–µ—А–ґ–∞—И–µ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Ш–≥–Њ—А—О –Њ—В—А–Њ–Ї—Г¬ї, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М. –Ю–ї–µ–≥ –њ—А–Є –Ш–≥–Њ—А–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї —В—Г –†—Г—Б—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л —Г–Ј–љ–∞—С–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є: –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є–ї –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –≤–Ј—П–ї –Ъ–Є–µ–≤, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ ¬Ђ–Є–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є. –Т—Б—С —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ш–≥–Њ—А—М —А–Њ—Б —А—П–і–Њ–Љ вАФ —Г—З–Є–ї—Б—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤—Г –≤–Њ–є–љ—Л, –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є–Є –Є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ 912 –≥–Њ–і—Г –Ю–ї–µ–≥ —Г–Љ–µ—А, –Ш–≥–Њ—А—М, –і–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є–є –Ј—А–µ–ї–Њ—Б—В–Є, –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ. –Ґ–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–µ.

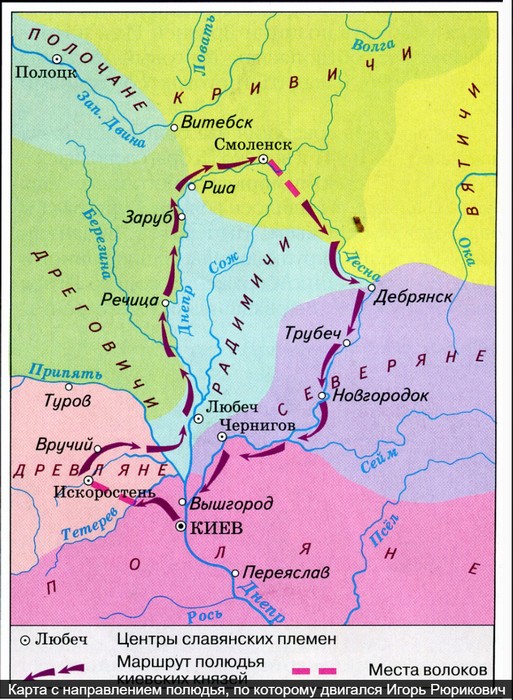

–Я–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ш–≥–Њ—А—П –њ—А–Є—И–ї–Є—Б—М –љ–∞ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Ю–ї–µ–≥–∞ —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞. –†—Г—Б—М –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ –љ–µ –µ–і–Є–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ —Б–Њ—О–Ј–Њ–Љ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –љ–Њ–≤–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–µ–є –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ш –љ–∞—З–∞ –Ї–љ—П–ґ–Є—В–Є –Ш–≥–Њ—А—М, –Є —Е–Њ–і–Є –љ–∞ –і—А–µ–≤–ї—П–љ, –Є –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є –Є—Е, –Є –і–∞–љ—М –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–Є¬ї. –Ш–≥–Њ—А—О –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є–ї –і—А–µ–≤–ї—П–љ, —Б–µ–≤–µ—А—П–љ, —А–∞–і–Є–Љ–Є—З–µ–є вАФ —В–µ—Е –ґ–µ, –Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —Г—Б–Љ–Є—А—П–ї –Ю–ї–µ–≥. –°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –і–∞–љ–Є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞ ¬Ђ–њ–Њ–ї—О–і—М–µ¬ї вАФ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–Ј–і–∞—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –і—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—П, вАФ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї–∞ –і–Њ—Е–Њ–і, –љ–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Є–ї–Њ–є. –Ш–≥–Њ—А—М –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —А–∞—Б—И–Є—А—П—В—М —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є, —Б–ї–µ–і—Г—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞: –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—Г—П –њ—Г—В—М ¬Ђ–Є–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї, –Њ–љ –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–∞–ї –†—Г—Б—М –Ј–∞ —Б—З—С—В —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є —Б –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –њ—Г—В—М, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –С–∞–ї—В–Є–Ї—Г –Є –І—С—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ, –±—Л–ї –∞—А—В–µ—А–Є–µ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л.

вАЛ

вАЛ

–†—Г—Б—Б–Ї–Њ-–≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А 944 –≥–Њ–і–∞

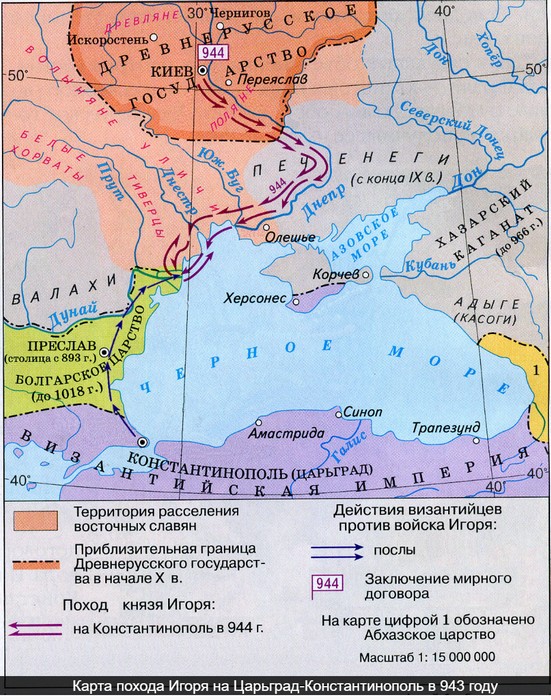

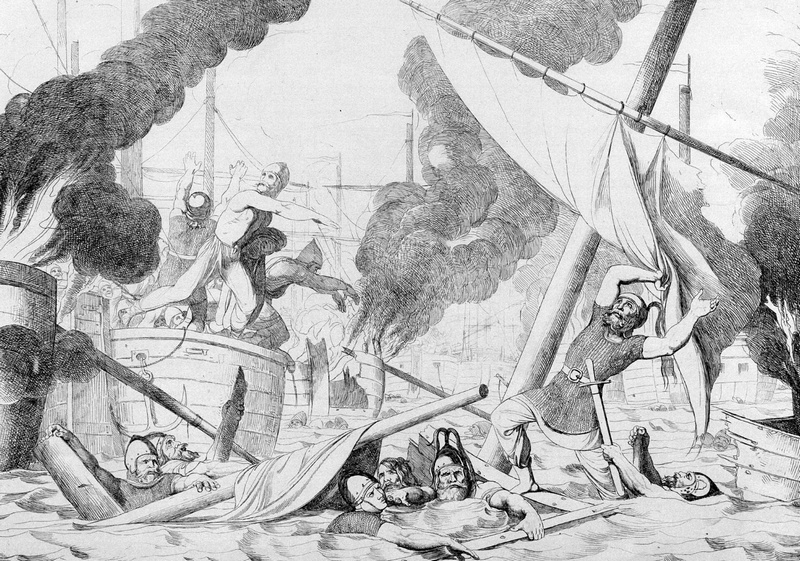

–У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ш–≥–Њ—А—П —Б—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –†—Г—Б—М —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ґ–Є–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ–є, –љ–Њ –Є –≤–Њ–є–љ–Њ–є вАФ –≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–±–µ–≥–Є –±—Л–ї–Є —З–∞—Б—В—М—О —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –∞ —Б–ї–∞–≤–∞ –≤–Њ–Є–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –≤—Л—Б—И–µ–є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М—О. –Я–µ—А–≤—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П –≤ 941 –≥–Њ–і—Г. –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ, –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–≤—И–µ–µ, –њ–Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ, –і–Њ 10 000 –ї–∞–і–µ–є, –і–≤–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –І—С—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ. –Т–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є—Б—М —Г –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –Ь–∞–ї–Њ–є –Р–Ј–Є–Є, —А—Г—Б—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–∞—В—М –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –†–Њ–Љ–∞–љ I –Ы–∞–Ї–∞–њ–Є–љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –љ–Є—Е —Д–ї–Њ—В, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л–є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–≥–љ—С–Љ, вАФ –≥–Њ—А—О—З–µ–є —Б–Љ–µ—Б—М—О, —Б–ґ–Є–≥–∞—О—Й–µ–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–і–µ.¬†

вАЛ

вАЛ

–Ы–µ–≤ –Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ –Њ–њ–Є—Б–∞–ї —Г–ґ–∞—Б —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П: ¬Ђ–Я–ї–∞–Љ—П, –≤—Л—А—Л–≤–∞—П—Б—М –Є–Ј –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —В—А—Г–±, –Ї–∞–Ї –Є–Ј –њ–∞—Б—В–µ–є —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–∞–і—М–Є, –Є –Љ–Њ—А–µ –Ї–Є–њ–µ–ї–Њ –Њ–≥–љ—С–Љ¬ї. –§–ї–Њ—В –Ш–≥–Њ—А—П –±—Л–ї –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–ґ–Є–љ–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є, –і—А—Г–≥–Є–µ вАФ –њ–Њ–≥–Њ—А–µ–ї–Є –Є–ї–Є —Г—В–Њ–љ—Г–ї–Є. –Э–Њ –Ї–љ—П–Ј—М —З—Г–і–Њ–Љ —Б–њ–∞—Б—Б—П –Є —Г—И—С–ї —З–µ—А–µ–Ј –Ф—Г–љ–∞–є. –Э–µ —Б–Љ–Є—А–Є–≤—И–Є—Б—М —Б –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –љ–Њ–≤—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і. –Т 944 –≥–Њ–і—Г –Ш–≥–Њ—А—М —Б–Њ–±—А–∞–ї —Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –Є–Ј —А—Г—Б–Њ–≤, –≤–∞—А—П–≥–Њ–≤, –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–Њ–≤ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ. –Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є—П, –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Л, –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л. –С—Л–ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А 944 –≥–Њ–і–∞ вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —А–∞–љ–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†—Г—Б–Є. –Ю–љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–∞ —А—Г—Б–Њ–≤ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є, –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞–ї —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–∞–±–µ–≥–Њ–≤ –Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї –†—Г—Б—М –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–њ—А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ—С—А–∞ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є.¬†

вАЛ

вАЛ

¬Ђ–Я—Г—Б—В—М –≤–µ—А–љ—С—В—Б—П –Ј–∞ –і–∞–љ—М—О¬ї

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є—О –Ш–≥–Њ—А—М –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Є —Б–µ–≤–µ—А. –Ю–љ –њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Г–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М –љ–∞–і —Г–ї–Є—З–∞–Љ–Є –Є —В–Є–≤–µ—А—Ж–∞–Љ–Є, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞—Е —Б –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—В—М—Б—П —Г —О–ґ–љ—Л—Е —А—Г–±–µ–ґ–µ–є –†—Г—Б–Є. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –і—А–µ–≤–ї—П–љ–∞–Љ–Є вАФ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, –ґ–Є–≤—И–Є–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –Я—А–Є–њ—П—В—М—О –Є –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–Љ. –Ю–љ–Є —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–ї–∞—В—П—В —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –і–∞–љ—М –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —Б –і—А–µ–≤–ї—П–љ–∞–Љ–Є —Б—В–∞–ї —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д–Є–љ–∞–ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є—П –Ш–≥–Њ—А—П. –Т 945 –≥–Њ–і—Г –Ш–≥–Њ—А—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї—О–і—М–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –і–∞–љ—М. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ –≤–Ј—П–ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ, –љ–Њ, –њ–Њ–і–і–∞–≤—И–Є—Б—М –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Г –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л, —А–µ—И–Є–ї –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Ј–∞ ¬Ђ–≤—В–Њ—А–Њ–є –і–∞–љ—М—О¬ї. –Ф—А–µ–≤–ї—П–љ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й—С–љ–љ—Л–µ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М—О, —А–µ—И–Є–ї–Є –Љ—Б—В–Є—В—М. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Ш –≤–Њ—Б—Б—В–∞—И–∞ –і—А–µ–≤–ї—П–љ–µ, –Є —Г–±–Є—И–∞ –Ш–≥–Њ—А—П, —П–Ї–Њ –≤–Њ–ї–Ї–∞, –±–µ–Ј –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є¬ї. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А—Б–Є–є –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П вАФ –Є–Ј ¬Ђ–Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В¬ї: –і—А–µ–≤–ї—П–љ–µ –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–ї–Є –Ї–љ—П–Ј—П –Ї –і–≤—Г–Љ —Б–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ –±–µ—А—С–Ј–∞–Љ –Є –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –Є—Е вАФ —В–µ–ї–Њ –Ш–≥–Њ—А—П –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–Њ –њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ. –≠—В–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –Ї–∞–Ј–љ—М —Б—В–∞–ї–∞ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Н–њ–Њ—Е–Є –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—О–і–Є–є –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–∞ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є.

–Ь–µ—Б—В—М –Ј–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≥–Њ—А—П –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ –†—Г—Б–Є

–Я–Њ—Б–ї–µ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ш–≥–Њ—А—П –≤–ї–∞—Б—В—М –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –µ–≥–Њ –≤–і–Њ–≤–µ вАФ –Ї–љ—П–≥–Є–љ–µ –Ю–ї—М–≥–µ, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є–Ј –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞. –Ш—Е —Б—Л–љ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –±—Л–ї –µ—Й—С —А–µ–±—С–љ–Ї–Њ–Љ (–≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Њ–љ —Б—В–∞–љ–µ—В –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–Љ –†—Г—Б–Є). –°–Љ–µ—А—В—М –Љ—Г–ґ–∞ –њ—А–Њ–±—Г–і–Є–ї–∞ –≤ –љ–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Ї–Њ—А–±—М, –љ–Њ –Є —А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є—В—М. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –µ—С —Б—В—А–∞—И–љ—Г—О –Љ–µ—Б—В—М –і—А–µ–≤–ї—П–љ–∞–Љ: –Ї–∞–Ј–љ—М –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤, —Б–Њ–ґ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Е —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л вАФ –Ш—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–µ–љ—П вАФ –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ —Б–±–Њ—А–∞ –і–∞–љ–Є. –≠—В–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л вАФ ¬Ђ—Г—А–Њ–Ї–Є¬ї –Є ¬Ђ–њ–Њ–≥–Њ—Б—В—Л¬ї вАФ —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –†—Г—Б–Є. –Ґ–∞–Ї —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≥–Є–±–µ–ї—М –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≥–Њ—А—П –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ –њ–Њ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Ї –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –љ–∞ –†—Г—Б–Є, —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–Њ–±–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

вАЛ

вАЛ

–Ш–≥–Њ—А—М вАФ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–∞—П. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –ґ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П, —З—М—П –∞–ї—З–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –≥–Є–±–µ–ї–Є. –Э–Њ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –і–∞—О—В –Є–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј вАФ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—Б—В–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –≤–Є–і—П—В –≤ –љ—С–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤–∞—А—П–≥–∞, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–µ–≥–Њ –ґ–Є—В—М –њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –і—А—Г–ґ–Є–љ–љ–Њ–є —З–µ—Б—В–Є вАФ –і–Њ–±—Л—З–µ–є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–∞–≤–Њ–є. –Х–≥–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤—Г –±—Л–ї–Њ –љ–µ –ї–Є—З–љ–Њ–є –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –і—А—Г–ґ–Є–љ—Г –Є –≤–ї–∞—Б—В—М, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–µ. –Ш–≥–Њ—А—М –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –љ–∞—З–∞—В–Њ–µ вАФ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є–Є –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–∞–ї–∞ —В–Њ–ї—З–Ї–Њ–Љ –і–ї—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ –Ю–ї—М–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є —Б–∞–Љ—Г —Б—Г—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –С—Г–і—Г—З–Є —Б—Л–љ–Њ–Љ –†—О—А–Є–Ї–∞, –Ш–≥–Њ—А—М —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ–є —Б–≤—П–Ј—Г—О—Й–µ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Є –µ—С —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –њ—А—П–Љ–∞—П –ї–Є–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є —Ж–∞—А–µ–є. –†—О—А–Є–Ї вАФ –Љ–Є—Д, –Ю–ї–µ–≥ вАФ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ –Є —Б–Њ–Ј–Є–і–∞—В–µ–ї—М, –Ш–≥–Њ—А—М вАФ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–љ—П–Ј—М, —З—М—П –ґ–Є–Ј–љ—М –Є —Б–Љ–µ—А—В—М –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ–Є –і–∞—В–∞–Љ–Є –Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є.¬†–Т –љ—С–Љ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –Є–Ј –≤–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є.¬†–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є–µ –Ш–≥–Њ—А—П —Б—В–∞–ї–Њ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Н—В–∞–њ–Њ–Љ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†—Г—Б–Є –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞:

- –£–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –Ю–ї–µ–≥ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –†—Г—Б–Є –Є–Ј –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–Є–µ–≤, —В–Њ –Ш–≥–Њ—А—М –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ъ–Є–µ–≤–∞ –Ї–∞–Ї —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Є —Ж–µ–љ—В—А–∞ –њ—А–Є—В—П–ґ–µ–љ–Є—П –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ.

- –†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є. –Ф–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А 944 –≥–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–ґ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї –Ј–∞ —А—Г—Б–∞–Љ–Є —Б—В–∞—В—Г—Б –њ–∞—А—В–љ—С—А–Њ–≤ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є.

- –§–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є –Ш–≥–Њ—А–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Б–±–Њ—А–∞ –і–∞–љ–Є вАФ –њ–Њ–ї—О–і—М–µ, вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–ґ–µ –±—Л–ї –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ –Ю–ї—М–≥–Њ–є –≤ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Г—О –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г.

- –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Я–Њ—Е–Њ–і—Л –Ш–≥–Њ—А—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –µ–і–Є–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л.

- –§–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ш–≥–Њ—А—П –≤–ї–∞—Б—В—М –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ, –∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї—Г вАФ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤—Г, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–∞ –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ—Б—В—М: –†—О—А–Є–Ї вЖТ –Ш–≥–Њ—А—М вЖТ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ вЖТ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А вАФ –ї–Є–љ–Є—П, –≤–µ–і—Г—Й–∞—П –Њ—В –њ–µ—А–≤—Л—Е –≤–∞—А—П–≥–Њ–≤ –Ї –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—О –†—Г—Б–Є.

–Ю –Ї–љ—П–Ј–µ –Ш–≥–Њ—А–µ –њ–Є—Б–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж—Л. –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ –Ш–љ–≥–Њ—А–Њ–Љ, –Ш–љ–≥–≤–∞—А–µ–Љ. –Р—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, вАФ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ш–±–љ –Ь–Є—Б–Ї–∞–≤–µ–є—Е –Є –Ь–∞—Б—Г–і–Є вАФ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є ¬Ђ—Ж–∞—А—П –∞—А-–†—Г—Б¬ї, –њ—А–µ–і–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –≤–∞—А–≤–∞—А–Њ–≤, –љ–∞–њ–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є —А–Њ–Љ–µ–µ–≤. –Ю–љ–Є –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –љ—С–Љ –љ–µ –і–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞, –∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞. –≠—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –†—Г—Б–Є —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ X –≤–µ–Ї–∞.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —З–∞—Б—В–Њ –≤–Є–і—П—В –≤ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ш–≥–Њ—А—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї –Ї–Њ–љ—Ж–∞ ¬Ђ–њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є¬ї. –Х–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М вАФ —Н—В–Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —Н–њ–Њ—Е–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–±–µ–≥–Њ–≤ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ю–љ–∞ –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В –≤–ї–∞—Б—В–Є –Љ–µ—З–∞ –Ї –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Х—Б–ї–Є –Ю–ї–µ–≥ –±—Л–ї —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ вАФ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ, —В–Њ –Ш–≥–Њ—А—М вАФ —Б–≤—П–Ј—Г—О—Й–µ–µ –Ј–≤–µ–љ–Њ. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –Ї–љ—П–Ј—П –µ—Й—С –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–∞ –Њ—В —Б–Є–ї—Л –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л –Є –ї–Є—З–љ–Њ–є –і–Њ–±—Л—З–Є, –∞ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ –†—Г—Б–Є –µ—Й–µ –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л–Ї–ї–Є –Ї –µ–і–Є–љ–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ю–±—А–∞–Ј –Ш–≥–Њ—А—П, —Е–Њ—В—П –Є –Ј–∞—В–Љ—С–љ —Б–ї–∞–≤–Њ–є –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –Є –ґ–µ–љ—Л, –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ. –Ю–љ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –±—Л–ї–Є–љ–∞—Е, –≥–і–µ –Ј–Њ–≤—С—В—Б—П ¬Ђ–Ш–љ–≥—Г—А¬ї, –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е –Ї–∞–Ї —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є, –љ–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–љ—П–Ј—М. –Т –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є XIX –≤–µ–Ї–∞ (—А–∞–±–Њ—В—Л –Т–Є–Ї—В–Њ—А–∞ –Т–∞—Б–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –†–µ—А–Є—Е–∞, –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –°—Г—А–Є–Ї–Њ–≤–∞) –Њ–љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П —Б —З–µ—А—В–∞–Љ–Є –≤–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–ґ–і—П вАФ –≤ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–µ, —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ, —Б—А–µ–і–Є –і—А—Г–ґ–Є–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –ї–∞–і—М–µ. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є XX –≤–µ–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Д–Є–≥—Г—А—Г вАФ –љ–µ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–ґ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–±–Њ—А—Й–Є–Ї–∞ –і–∞–љ–Є¬ї, –∞ –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П, –њ—Л—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Г–і–µ—А–ґ–∞—В—М –±–∞–ї–∞–љ—Б –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є –Є –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є. –Ъ–љ—П–Ј—М –Ш–≥–Њ—А—М –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–Њ–ґ–Є–ї, –њ–Њ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –і–Њ–ї–≥—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В —Г –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Ю–љ –±—Л–ї —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –†—Г—Б–Є –Є–Ј —Б–Њ—О–Ј–∞ –њ–ї–µ–Љ—С–љ –≤ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Г, –њ—А–Њ—В—П–љ—Г–≤—И—Г—О—Б—П –Њ—В –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.

–Ю–љ —Б–ї–∞–і–Є–ї –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л —Б –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є, –њ—А–Є –љ–µ–Љ —А–Њ—Б–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –†—Г—Б–Є, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Х–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–∞–ї–∞ —Г—А–Њ–Ї–Њ–Љ вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –µ–≥–Њ –≤–і–Њ–≤—Л –Ю–ї—М–≥–Є, –љ–Њ –Є –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є. –Ш–Ј –Ї—А–Њ–≤–Є –Ш–≥–Њ—А—П –≤—Л—А–Њ—Б–ї–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є вАФ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤ —Б–Є–ї—Л. –Х–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ —Н—В–Њ —А—Г–±–µ–ґ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–Є—Д–Њ–Љ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –Љ–µ–ґ–і—Г —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –†—Г—Б–Є. –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х

–§–Њ—В–Њ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є: –Ш–ї—М—П –У–ї–∞–Ј—Г–љ–Њ–≤, –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–≥–Њ—А—М, 1962 –≥.

![]() вАЛ

вАЛ