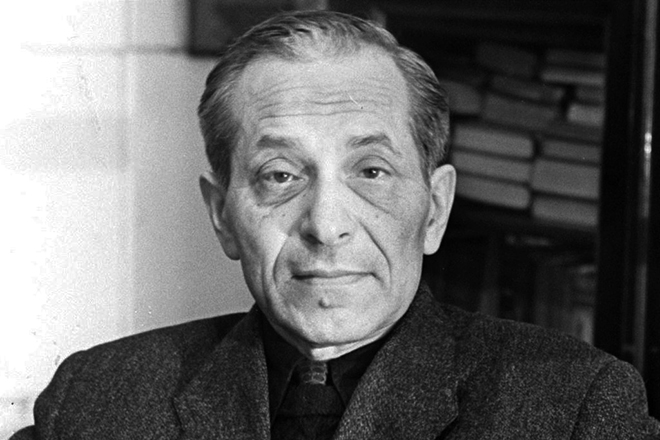

–ü–æ–¥—Ä–∞–∂–∞—è –ó–æ—â–µ–Ω–∫–æ

–ü–æ–¥—Ä–∞–∂–∞—è –ó–æ—â–µ–Ω–∫–æ

–ü—É—Å—Ç—å —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å –º–µ–Ω—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç, –Ω–æ —Å—Ä–∞–∑—É —Ö–æ—á—É –æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è –∏ –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏—Ç—å: –ø–∏—Å–∞—Ç—å –±—É–¥—É –∫–∞–∫ –±—ã –æ—Ç –ª–∏—Ü–∞ —Å–∞–º–æ–≥–æ –ú–∏—Ö–∞–ª –ú–∏—Ö–∞–ª—ã—á–∞. –≠—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —è —Ç–∞–∫–æ–π —É–º–Ω—ã–π, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ª–µ–≥—á–µ –±—É–¥–µ—Ç –≤–∂–∏—Ç—å—Å—è –≤ –æ–±—Ä–∞–∑ —ç–ø–æ—Ö–∏ –∏ –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞–µ–º—ã—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π. –í–æ—Ç –∏ —Ä–µ—à–∏–ª –≤–ª–µ–∑—Ç—å –Ω–µ–Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ –≤ —à–∫—É—Ä—É –ø—Ä–µ–¥–≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–æ—Ä–æ–∫–æ–≤—ã—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ XX –≤–µ–∫–∞ –∏ –ø–æ–≤–µ–¥–∞—Ç—å –ø–∞—Ä—É-—Ç—Ä–æ–π–∫—É —Å–∏–º–ø–∞—Ç–∏—á–Ω—ã—Ö —Å—é–∂–µ—Ç–æ–≤ –æ—Ç –∏–º–µ–Ω–∏, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—é—Å—å, —Å–∞–º–æ–≥–æ –ó–æ—â–µ–Ω–∫–æ. –í –≤–∏–¥–µ –∑–∞–º–µ—Ç–æ–∫ –∏–∑ –Ω–µ–∫–æ–µ–≥–æ –Ω–µ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫–∞. –ü–æ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∏—Ö –∏ –ª—é–±–∏–º—ã—Ö –µ–≥–æ –¥—Ä—É–∑–µ–π, –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–µ—è—Ç–µ–ª–µ–π, —Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –∏ –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö: –ö. –§–µ–¥–∏–Ω–∞, –ö. –ß—É–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ, –í. –ó–æ—â–µ–Ω–∫–æ –∏ –¥—Ä.¬Ý

–ò—Ç–∞–∫‚Ķ¬Ý

–ò—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ —ç—Ç–æ –Ω–µ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ

Никак не мог насытиться тишиной. Свежим дуновением мирно цветущей сирени, пахнущей любовью и ещё чем-то. Этими безмятежно гуляющими, никуда не спешащими поутру людьми, не боящимися резкого порыва тревожных труб: «Воздушная атака!» — И надо стремглав бежать, хватать винтовку и искать укрытие. Литейный пока спит…

Специально встаю пораньше, до будильника. И брожу, брожу. Дышу, вдыхаю, — томно и шумно, — задрав к небу нос. Закрыв глаза. Вспоминая вдруг, что не держал во рту папиросы уже более получаса. Будто никогда не курил. Затяжка — выдох. В такие секунды в памяти всплывает армейская, по определению последняя, драгоценная щепотка табака перед боем. Впереди Невский.

*

В один прекрасный день хохотали до слёз у этого старинного дома, с литыми чугунными изразцами, над одним представителем человеческого рода. Надо ж догадаться-додуматься — беспардонно подойти и прилюдно обругать меня посреди улицы.

–ì–¥–µ —Ç—ã, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, –ø–æ–¥–∫—É–ª–∞—á–Ω–∏–∫, —É–∑—Ä–µ–ª —Ç–∞–∫–∏–µ –æ–º–µ—Ä–∑–µ–Ω–∏—è, –∫–∞–∫–∏–µ –ø–æ–Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω—ã –æ –Ω–∞—Å –≤ —Ç–≤–æ–∏—Ö –∫–Ω–∏–≥–∞—Ö? –ü–æ—á–µ–º—É, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, —Ç—ã –¥–µ—Ä–∂–∏—à—å –∑–∞ —Å–∫–æ—Ç–æ–≤ –ª—é–¥–µ–π, —Å—Ç—Ä–æ—è—â–∏—Ö –Ω–æ–≤–æ–µ, –Ω–µ–≤–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ–µ –¥–æ—Å–µ–ª–µ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ! –ö–∞–∫–æ–≤–æ, –∞. –û–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª: ¬´–û –Ω–∞—Ŭª, ‚Äî –±–µ—Å—Å–ø–æ—Ä–Ω–æ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞—è —Ç–æ, –æ —á—ë–º —Å–∞–º –∂–µ –∏ –±—Ä–∞–Ω–∏–ª—Å—è. –ò –≤–µ–¥—å –Ω–∞—Å—Ç—ã—Ä–Ω—ã–π –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è ‚Äî –ø—Ä–µ–≥—Ä–∞–¥–∏–ª –ø—É—Ç—å –∏ –¥–∞–≤–∞–π –æ—Ç—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å: ¬´–ú–æ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å, –º–æ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —É—Ä–æ–≤–µ–Ω—å¬ª. –û–Ω –±—ã –≤—ã–µ–ª –Ω–∞–º —Å –ö–æ—Ä–Ω–µ–µ–º –ò–≤–∞–Ω—ã—á–µ–º –º–æ–∑–≥, –µ—Å–ª–∏ –± –Ω–µ –æ–¥–Ω–æ —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ.¬Ý

–ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç–µ, –≤ —Ç–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–ª–æ–±–Ω—ã–π —Ç–∏–ø –Ω–∞—á–∞–ª –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø—Ä—è–º–æ —Å –Ω–µ–±–∞ —Å–º–∞—á–Ω–æ –≥—Ä–æ—Ö–Ω—É–ª–∞—Å—å –≤ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç –æ—â–∏–ø–∞–Ω–Ω–∞—è –∫—É—Ä–∏—Ü–∞, —Ç–æ–ª—å–∫–æ-—Ç–æ–ª—å–∫–æ, –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ, –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–∞—è –∫ –≤–∞—Ä–∫–µ. –ú—ã –æ–ø–µ—à–∏–ª–∏, —Å–æ–æ–±—â–∞ —Å–æ —Å—Ç–∏—Ö–∏–π–Ω—ã–º —Ä–µ—Ü–µ–Ω–∑–µ–Ω—Ç–æ–º, ‚Äî –≤—Å–∫–∏–Ω—É–≤ –≤ –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–Ω–∏–∏ –∫–≤–µ—Ä—Ö—É –≤–∑–æ—Ä.¬Ý

–í —Ç—É –∂–µ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –æ–∫–Ω–æ —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç–æ–≥–æ —ç—Ç–∞–∂–∞ —Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–Ω—É–ª–æ—Å—å –∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∏—Å—Ç–æ—à–Ω—ã–º –±–∞–±—å–∏–º –∫—Ä–∏–∫–æ–º –∏ –Ω–µ—Å—É—Å–≤–µ—Ç–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–Ω–æ–π —Ä—É–≥–∞–Ω—å—é –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –≤—ã—Å—É–Ω—É–ª–æ—Å—å –æ–ø—É—Ö—à–µ–µ —Ä–∞—Å—Ç—Ä—ë–ø–∞–Ω–Ω–æ–µ –º—É—Ä–ª–æ.

–ò –µ—â—ë –≥—Ä–æ–º—á–µ –∏ –∏—Å—Ç–æ—à–Ω–µ–µ –∑–∞–≤–æ–ø–∏–ª–æ:

‚Äî –ù–µ —Ç—Ä–æ–∂—å –º–æ—é –∫—É—Ä—É, –≤—Ä–∞–≥!!! –ú–æ—è –∫—É—Ä–∞, –Ω–∞—Ç—é—Ä–ª–∏—Ö!¬Ý

–û—Ç–∫—É–¥–∞-—Ç–æ –∏–∑ –∫—É—Ö–æ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–µ–¥—Ä –µ–º—É —Ö–æ—Ä–æ–º –ø–æ–¥–≤—ã–≤–∞–ª–∏ –∂–µ–Ω—Å–∫–∏–µ –∏ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–µ –≥–æ–ª–æ—Å–∞, –æ—Ä—É—â–∏–µ –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞ –≤–æ –≤—Å–µ –≥–ª–æ—Ç–∫–∏.¬Ý

–í—Ä–µ–º—è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –µ—Ä–æ—à–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ–≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ. –ù–æ –Ω–µ–¥–æ–≤–∞—Ä–µ–Ω–Ω—É—é –Ω–∏—á–µ–π–Ω—É—é —Ç—É—à–∫—É –ø—Ä–∏–∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∏—Ç—å –º–æ–≥–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–∑. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –º—ã –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏ –µ—ë –∏ –æ—Ç–æ—à–ª–∏ –∫ —á—É–≥—É–Ω–Ω–æ–º—É –ø–∞—Ä–∞–¥–Ω–æ–º—É –≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–æ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞ –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ –¥–∏–∞–±–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –±—É–ª—å–æ–Ω–∞. –Ý–µ—Ü–µ–Ω–∑–µ–Ω—Ç —Ç–æ–∂–µ –º–æ–ª—á–∞ —Å–¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è —Å —Ç—Ä–æ—Ç—É–∞—Ä–∞, –æ–∑–∞–¥–∞—á–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—á—ë—Å—ã–≤–∞—è –∑–∞—Ç—ã–ª–æ–∫.¬Ý

–ù–µ —É—Å–ø–µ–ª–∏ –æ–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å—Å—è, –≤–º–∏–≥ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫ –≤–∑–≤–∏–Ω—á–µ–Ω–Ω—ã–π —Ö–æ–∑—è–∏–Ω —Ç—Ä–∞–ø–µ–∑—ã –∏, –Ω–∏ —Ä–æ–∂–Ω–∞ –Ω–µ –ø–æ—è—Å–Ω–∏–≤, –æ—Ç—á–∞—è–Ω–Ω–æ –≤—ã–¥–µ—Ä–Ω—É–ª –∏–∑ –º–æ–∏—Ö —Ä—É–∫ —Ç—É–ª–æ–≤–æ –±–µ–¥–Ω–æ–≥–æ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ. –í—ã—Ä–≤–∞–ª –∏, —Å –Ω–µ–ø–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞–µ–º–æ–π —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ –≥—Ä–∏–º–∞—Å–æ–π –ø–ª—É—Ç–æ–≤—Å—Ç–≤–∞‚Ķ –ª–æ–≤–∫–æ –∑–∞–ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –≤ —Ç—Ä–∞–º–≤–∞–π, –∑–∞–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—é—â–∏–π –Ω–∞ –°–∏–º–µ–æ–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–π –º–æ—Å—Ç. –ú—ã, –≤—Å–µ —Ç—Ä–æ–µ, —Ä–∞–∑–∏–Ω—É–ª–∏ –≤ –æ—Ü–µ–ø–µ–Ω–µ–Ω–∏–∏ —Ä—Ç—ã.¬Ý

–° –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º–∏ —Ä—Ç–∞–º–∏ –Ω–∞—Å –∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª–æ —Ä–∞—Å—Ç—Ä—ë–ø–∞–Ω–Ω–æ–µ –º—É—Ä–ª–æ, —Å–ø—É—Å—Ç–∏–≤—à–µ–µ—Å—è –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü-—Ç–æ –≤–Ω–∏–∑ –∑–∞ –±—É–ª—å–æ–Ω–æ–º.¬Ý

— Где кура, враг? — обоснованно вперился в меня дикий осоловелый взгляд.

‚Äî –ü–æ—Å–ª—É—à–∞–π—Ç–µ, —É–≤–∞–∂–∞–µ–º—ã–π, ‚Äî —Å–∫–æ—Ä–±–Ω–æ –Ω–∞—á–∞–ª –ö–æ—Ä–Ω–µ–π.¬Ý

–ù–æ –æ—Ä–¥–∞, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ–±—Ä–∞–≤—à–∞—è—Å—è –Ω–∞ —à—É–º, —è–≤–Ω–æ —Å–∏–º–ø–∞—Ç–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—à–∞—é—â–µ–º—É:

‚Äî –û–Ω–∏ –æ—Ç–¥–∞–ª–∏ –µ—ë —Å–æ–æ–±—â–Ω–∏–∫—É, ‚Äî —Å–æ–æ–±—â–∏–ª–∞ —Ç–æ–ª–ø–∞.¬Ý

‚Äî –û–Ω —É–≤–æ–ª–æ–∫ –µ—ë –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–º–≤–∞–µ –∑–∞ –º–æ—Å—Ç, ‚Äî –ø—Ä–æ–≥—É–¥–µ–ª–∞ —Ç–æ–ª–ø–∞.¬Ý

‚Äî –•–∏—Ç—Ä–æÃÅ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª–∏, –∂—É–ª—å—ë.¬Ý

— Натюрлих…

— Ворюги, мля.

–Ý–µ—Ü–µ–Ω–∑–µ–Ω—Ç, –Ω–∞ –ø–∞—Ä—É —Å –ß—É–∫–æ–≤—Å–∫–∏–º, –æ—Ç—á–∞—è–Ω–Ω–æ-–±–µ–∑–Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–æ —Ä–∞–∑–∂—ë–≤—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥—É —Å–ª—É—á–∏–≤—à–µ–µ—Å—è. –í–ª–∞–¥–µ–ª–µ—Ü –Ω–µ—É–¥–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –¥–∏–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±–µ–¥–∞ –Ω–∏ –∫–æ–∏–º –º–∞–∫–∞—Ä–æ–º –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –≤–Ω–∏–∫–∞—Ç—å –≤ —Ç–æ—Ç —Ñ–∞–∫—Ç, —á—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –±–µ–∑ –±—É–ª—å–æ–Ω–∞. –ì–æ—Ç–æ–≤—ã–π —Ç—É—Ç –∂–µ –∑–∞–∫–æ–≤–∞—Ç—å –≤ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª—ã –∏ –≤–µ—Å—Ç–∏ –æ–±–≤–∏–Ω—è–µ–º—ã—Ö –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª. –î–∞ –∫–∞–∫–æ–π —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª ‚Äî –Ω–∞ –≤–∏—Å–µ–ª–∏—Ü—É –∏—Ö! –í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª–æ—Å—å —É—Ç–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–µ: ¬´–ú—ã –≤—Å–∫–∏–Ω–µ–º –≤–∏–Ω—Ç—ã –∏ —à–ª—ë–ø–Ω–µ–º —Ç–µ–±—è, —Ä–∞–±–æ—á–µ-–∫—Ä–µ—Å—Ç—å—è–Ω—Å–∫–∏–π –≥—Ä–∞—Ñ!¬ª

‚Ķ–ï–ª–µ –æ—Ç–¥—ã—à–∞–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–æ—Å–∞–≤—à–µ–π—Å—è –∏ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤—à–µ–π –∑–∞ –ø–æ–ª–∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–≥–æ–Ω–∏, –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ —Ç–µ–ø–ª–æ –ø–æ–ø—Ä–æ—â–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω—ã–º —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª–µ–º –Ω–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è.¬Ý

— Извините, товарищи литераторы, — смущённо произнёс он на прощание: — Всё вы правильно пишете. Всё верно. — И ушёл.

–¢—É—Ç –∏ –Ω–∞—Å—Ç–∏–≥ –Ω–∞—Å —Å –ö–æ—Ä–Ω–µ–µ–º –Ω–µ—É–¥–µ—Ä–∂–∏–º—ã–π –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø –≥–æ–º–µ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Å–º–µ—Ö–∞.

*

–ò –Ω–∞ —Ç–µ–±–µ. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ —Ç–æ—Ç –∂–µ –¥–µ–Ω—å –∏–ª–∏ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–π, –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, —Å–ø–µ—à–∏–ª–∏ –∫—É–¥–∞-—Ç–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –õ–µ—Ç–Ω–∏–π —Å–∞–¥. –ò –ø—Ä—è–º–æ-—Ç–∞–∫–∏ –Ω–∞—Ç–∫–Ω—É–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –±–µ–∑–±–æ–∂–Ω–æ-–±–µ–∑–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ–≥–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Ü–∞ ‚Äî –ø–æ–ø—Ä–æ—à–∞–π–∫—É –¢–∏–Ω—è–∫–æ–≤–∞. –ü—å—è–Ω–æ–≥–æ –∏ –≥—Ä—è–∑–Ω–æ–≥–æ. –í–æ–Ω—é—á–µ–≥–æ –¥–æ –Ω–µ—Å—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–æ—Å—Ç–∏. –ê –≤–µ–¥—å —Ç—Ä–∏ –¥–Ω—è —Ç–æ–º—É –Ω–∞–∑–∞–¥ —è –µ–≥–æ —á—É—Ç—å –Ω–µ –ø–∏–Ω–∫–æ–º –≤—ã–ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª —Å –õ–∏—Ç–µ–π–Ω–æ–≥–æ. –ß—Ç–æ–± –Ω–µ –ø–æ–∑–æ—Ä–∏–ª –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ! –ò –¥–µ–Ω–µ–≥ –¥–∞–ª –Ω–µ–º–∞–ª–æ. –û–±–µ—â–∞–Ω–∏–µ —Å –Ω–µ–≥–æ –≤–∑—è–ª ‚Äî –Ω–µ —Å—Ç–æ—è—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ –≤ —Ç–∞–∫–æ–º –∑–∞—Å—Å–∞–Ω–Ω–æ–º –æ–±–ª–∏—á—å–µ –∏ –Ω–µ –∫–ª—è–Ω—á–∏—Ç—å. –ù—É, –Ω–µ —Å–≤–æ–ª–æ—á—å –ª–∏.¬Ý

Корней Иванович, увидав по моему лицу, что могу вдруг отколошматить гада за непотребство, просительно кивнул не реагировать. И сам подошёл к «пииту».

— Ты обещал… — слышу краем уха, уходя от ворот Летнего.

–î–∞–ª—å—à–µ —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–∏—Å—å —Ä—è–≤–∫–∞—é—â–∏–µ, —Å –ø—Ä–∏—á–∞–≤–∫–∞–Ω–∏–µ–º, –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω—ã–µ –≤—ã–ø–∞–¥—ã –Ω–∞ –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–∏–π —É–±–µ–∂–¥–∞—é—â–∏–π –≥–æ–ª–æ—Å –ß—É–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ.¬Ý

Я медленно шёл, не оглядываясь. Внутри закипало, росло и росло агрессивное беспокойство. Когда остановился посмотреть, Чуковский уже догонял. «Пиит» слинял. Ненадолго, разумеется.

— Бесполезно, — встретил я друга.

— Понимаю, — негромко вымолвил он. — Тиняков ответил, мол, сдержал слово и не попрошайничает больше на Литейном. Но про ограду Летнего у вас разговора не было. Вот он и встал тут «на работу».

–ü–æ—Ç–æ–º –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª:

— Зачем ты ему насыпал, Миша? Не в коня овёс.

‚Äî –Ø –Ω–µ –µ–º—É –¥–∞–ª. –°–µ–±—è —É–±–µ–¥–∏–ª ‚Äî –¥–µ—Å–∫–∞—Ç—å, –±–æ–ª—å—à–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–∞—Ä–∏—Ç—å –¥–µ–Ω–µ–≥ –∏ –≤–∑—è—Ç—å —Å –Ω–µ–≥–æ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ, —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ü–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å? –ü—Ä–æ–π—Ç–∏ –º–∏–º–æ ‚Äî –∑–Ω–∞—á–∏–ª–æ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å –≥—Ä–µ—Ö –Ω–∞ –¥—É—à—É. –•–æ—Ç—å —è –∏ –Ω–µ–≤–µ—Ä—É—é—â–∏–π. –ù–µ–ª—å–∑—è –≤—Ç–∞–ø—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –≤ –≥—Ä—è–∑—å –∑–≤–∞–Ω–∏–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ—ç—Ç–∞.¬Ý

— …Сказал, — тихо продолжил Корней, — что очень продешевил с твоими деньгами. Сказал, надо было брать больше.

— Он опустившийся подонок. «Выродок и ублюдок!» — это не моё выражение, Платонова, — в сердцах уточнил я. — Но прежде всего он человек, дорогой Корней. И давай забудем об этом.

*

–ü–æ–∑–∂–µ, –Ω–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ, –æ—Ç—ã–≥—Ä–∞—é—Å—å –Ω–∞ –¢–∏–Ω—è–∫–æ–≤–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–æ–∑—Ä–µ–µ—Ç –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –æ–±—Ä–∞–∑.

–î–∞–Ω–Ω—ã–π –æ–±—Ä–∞–∑, –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–Ω—ã–π, –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω—ã–π, –∂–∂—ë—Ç –ø–æ–¥ –ª–æ–∂–µ—á–∫–æ–π. –ò —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –¥–æ–±–µ—Ä—É—Å—å. –í–æ–æ–±—â–µ —Å —Å—é–∂–µ—Ç–∞–º–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—é—é –ø–æ—Ä—É –Ω–µ —Ç–æ —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞, ‚Äî –≤ –Ω–∏—Ö –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ –Ω–µ—Ç. –ü—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞ –≤ –æ—Å–º–µ–∏–≤–∞–Ω–∏–∏ –ª—é–¥–µ–π, –Ω–∞—Å–µ–ª—è—é—â–∏—Ö —ç—Ç–∏ —Å—é–∂–µ—Ç—ã. –ù—É—Ç—Ä–æ–º —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é ‚Äî –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é –¥–∏–∫–æ —É—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å —Å–æ—á–∏–Ω—è—Ç—å —Å–º–µ—à–Ω–æ. –ù–æ —Å–æ—á–∏–Ω—è—Ç—å ¬´–≥—Ä—É—Å—Ç–Ω–æ¬ª —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ–ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω–æ ‚Äî –Ω–µ –º–æ–π –∂–∞–Ω—Ä. –ü—Ä–æ—Ñ–∏–ª—å. –õ—é–¥–∏ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–ª–∏ –∫–æ –º–Ω–µ –∫–∞–∫ –Ω–∞—Å–º–µ—à–Ω–∏–∫—É-–±–∞–ª–∞–≥—É—Ä—É. –ö —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é.¬Ý

–í–æ—Ç –∏ –¢–∏–Ω—è–∫–æ–≤–∞ –∑–Ω–∞—é –¥–∞–≤–Ω—ã–º-–¥–∞–≤–Ω–æ. –í–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω—ã–π –±—ã–ª –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–µ—Ü. –°—Ç–∞—Ç–Ω—ã–π. –ü–æ—Ä–æ–¥–∏—Å—Ç—ã–π. –ù—É –∫–∞–∫ –µ–≥–æ –≤—ã—Å–º–µ—è—Ç—å, —Å–∫–∞–∂–∏—Ç–µ –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞? –ï–∂–µ–ª–∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ª–∏—à—å –±–µ–∑–º–µ—Ä–Ω–∞—è –∂–∞–ª–æ—Å—Ç—å –∏ –æ–≥–æ—Ä—á–µ–Ω–∏–µ. –ï—Å–ª–∏ –Ω–∞–≤—è–∑—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –≤—ã–≤–æ–¥—ã, –Ω–µ —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–º—ã–µ —Å —é–º–æ—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –≥—Ä–∞–Ω–∫–∞–º–∏.¬Ý

–ü–æ–º–Ω—é, —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å —É –ú–∏—à–∏ –ö–æ–ª—å—Ü–æ–≤–∞.

Постоянно переглядывающиеся Ильф с Петровым. Чирикающие и прихорашивающиеся, словно воробьи в луже. Чуть покашливающий Утёсов, потирающий руки в предвкушении сабантуя. Наш неизменный друг и учитель Чуковский, с непременным блокнотом в рукаве: кабы чего не пропустить! Большая фамильная пепельница, бутерброды, чай, конфеты — всё и вся на месте. Только не было в этой весёлой добродушной компании… доброго веселья. Чего такого нашло на меня, на нас? Предчувствие? Сконфузившись, даже выходил до ванной посмотреться в зеркало — н-да, усилившаяся блеклость, болезненная немощь лица заставили бы побледнеть и по-лесковски «скиксонуть» любого собеседника. Даже такого подготовленного ко всяким неприятностям, как Утёсов.

После неудавшегося вечера, глубоко за полночь, возвращались с Чуковским по домам. Точнее, шли к нему ночевать — до Сестрорецка в такое время не добраться. Корней Иваныч по привычке резюмировал, что незадавшийся «вечер смеха» история запечатлеет самым печальным и угрюмым торжеством Юмора с большой буквы.

¬Ý–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å ‚Äî –ø–æ –≥–æ–ª—É–±–∏–Ω–æ–π –ø–æ—á—Ç–µ –¥–∞ —Å–∞—Ä–∞—Ñ–∞–Ω–Ω–æ–º—É —Ä–∞–¥–∏–æ ‚Äî –º—ã –ø—Ä–æ–∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –æ–¥–∏–Ω –ö–æ–ª—å—Ü–æ–≤ –Ω–µ —Å–¥–∞–ª—Å—è. –ü–æ—Å–ª–µ —É—Ö–æ–¥–∞ —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –¥—Ä—É–∑–µ–π –æ–Ω —Ç—É—Ç –∂–µ –±—Ä–æ—Å–∏–ª—Å—è –≤ –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç —Å—Ç—Ä–æ—á–∏—Ç—å —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π —Ñ–µ–ª—å–µ—Ç–æ–Ω –≤ ¬´–ü—Ä–∞–≤–¥—ɬª. –î–∞–±—ã –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞—Ö–ª—ã–Ω—É–≤—à–µ–µ –Ω–∞ –≤—Å–µ—Ö –∏ –≤—Å—è —É–Ω—ã–Ω–∏–µ.¬Ý

В блокноте Чуковского я оставил на прощание могильную запись о великолепно прошедшей вечеринке: «Был. Промолчал 4 часа».

*

Старых друзей, без сомнения, сковала моя горестная утомлённость. Которой, каюсь, страдал перед смерчем накатывающей войны. «Цунами, война, предчувствие», — черкнул тогда в дневник для будущей статьи. Тревожно чуя улетучивающуюся куда-то беспечную воздушную лёгкость «серапионовых братьев», свежесть мыслей, некую бытийную разлихую отстранённость от улицы, дворов с их нравами, домов с их жителями. Позволяющую рассуждать обо всём от чьего бы то ни было имени: свысока, сверху. Насмехаясь и синхронно анализируя. Наоборот, пришло осознание встроенности в мир, неразрывности с ним. И это пугало. Оттого страдал и всё более замыкался во внутреннем себе.

–Ø –Ω–µ –º–æ–≥ —à—É—Ç–∏—Ç—å –∏ —Å–º–µ—è—Ç—å—Å—è, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –≤–∏–¥–µ–ª –≤–æ–π–Ω—É —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –∑–∞–Ω–æ–≤–æ –æ—â—É—â–∞–ª –µ—ë, –ª–∏—Ü–µ–∑—Ä–µ–ª –≤–æ —Å–Ω–µ. –ù–∏–∫—Ç–æ –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –≤ –Ω–µ—ë –Ω–µ –≤–µ—Ä–∏–ª. –ó–Ω–∞–µ–º–æ, –∂–∏–≤—ã –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –º–∏–Ω—É–≤—à–∏–µ —Å—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è, –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏: —É—Å—Ç–∞–≤—à–∏–µ –ª—é–¥–∏ –æ–±–æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –≤—Å—ë –∫–æ–Ω—á–µ–Ω–æ. –ò–º–µ–ª–∏ –ø—Ä–∞–≤–æ.

‚Ķ–ü–∞–ø–∏—Ä–æ—Å–∞. –ò–¥—É –ø–æ –ú–æ–π–∫–µ.¬Ý

–ö–∞–∂–¥—ã–π –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç –∑–¥–µ—Å—å –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–µ—Å–ø–µ—à–Ω–æ –æ –ø—Ä–∏–º–µ—Ç–∞—Ö –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç–∏. –û –≤–µ–ª–∏–∫–æ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥ –∏ –ø—Ä–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏–π, –º–µ—á—Ç–∞—Ö –æ —Å–∫–æ—Ä–æ–º ‚Äî –≤–æ—Ç-–≤–æ—Ç! ‚Äî —Å—á–∞—Å—Ç—å–µ –∏ –≤—Å–µ–æ–±—â–µ–º –±–ª–∞–≥–æ–¥–µ–Ω—Å—Ç–≤–∏–∏. –°—Ç–æ–∏–ª–æ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –∏ –Ω–µ–∑–ª–æ–±–Ω–æ –ø–æ–∫—Ä–∏—á–∞—Ç—å, –æ–±–ª–∏—á–∏—Ç—å –∏ –æ–∑–∞–¥–∞—á–∏—Ç—å –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–ª–∏–≤—ã—Ö, –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä—è—Ö–Ω—É–≤—à–∏—Ö—Å—è –∏ –Ω–µ –∏–∑–±–∞–≤–∏–≤—à–∏—Ö—Å—è –æ—Ç –≤—ä–µ–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –ø–æ–¥ –∫–æ–∂—É –∫–ª–æ–ø–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –±–µ–∑–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–Ω–æ –∏—Å—á–µ–∑–Ω—É–≤—à–µ–≥–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ.¬Ý

Но враждебное дыхание «вчера» никуда не делось. Оно здесь и сейчас. Огрызается на нас приближающейся бедой.

–ö–∞–∫-—Ç–æ –Ω–∞ —Ä–æ–¥–Ω–æ–π ¬´—Å–µ—Ä–∞–ø–∏–æ–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–𬪠–ú–æ–π–∫–µ –Ω–∞ –Ω–∞—à—É –≥—É–ª–∫—É—é –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫—É—é –≤–∞—Ç–∞–≥—É, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –≤—ã—à–µ–¥—à—É—é –∏–∑ –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Å—Ç—É–¥–∏–∏, –±—É–¥—Ç–æ –±—ã –∏–∑ –Ω–∏–æ—Ç–∫—É–¥–∞ –Ω–∞–±—Ä–æ—Å–∏–ª—Å—è –æ–∑–≤–µ—Ä–µ–≤—à–∏–π –ø—å—è–Ω—ã–π –∫–∞–∑–∞–∫. –õ–∏—Ö–æ–π –º–∞–Ω—å—è–∫ –≤ –Ω–∞—Ç—É—Ä–µ. –í —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫–µ –Ω–∞–±–µ–∫—Ä–µ–Ω—å, —Ä–∞—Å–ø–∞—Ö–Ω—É—Ç–æ–π —à–∏–Ω–µ–ª–∏. –ü–æ-–º–µ–¥–≤–µ–∂—å–∏ —Ä—ã—á–∞, –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è –≥–æ–Ω—è—Ç—å—Å—è –∑–∞ –≤—Å–µ–º–∏, —É—Å—Ç—Ä–∞—à–∞—é—â–µ –Ω–∞–≥–ª–æ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–∞—è –≤–Ω—É—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —à–∞—à–∫–æ–π –Ω–∞–≥–æ–ª–æÃÅ. –ü–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –¥–µ–≤—á–∞—á–∏–π –≤–∏–∑–≥ –∏ –∏—Å–ø—É–≥–∞–Ω–Ω—ã–π –≥–∞–ª–¥—ë–∂ –ø—Ä–æ—Ö–æ–∂–∏—Ö, –≤—Ä–∞—Å—Å—ã–ø–Ω—É—é —Ä–∞–∑–±–µ–≥–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –æ—Ç –¥–µ–±–æ—à–∏—Ä–∞.¬Ý

–•–æ—Ä–æ—à–æ –∏–∑—É—á–∏–≤ –≤ –æ–∫–æ–ø–∞—Ö –¥–∞–Ω–Ω—É—é –ø–æ—Ä–æ–¥—É –ª—é–¥–µ–π, –Ω–∞–ø—Ä—è–º–∫–∏ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –±—É–∑–æ—Ç—ë—Ä—É, –∂—ë—Å—Ç–∫–æ –ø—Ä–µ–≥—Ä–∞–¥–∏–≤ –µ–º—É –ø—É—Ç—å.

–õ–∏—Ç–∞—è —Å—Ç–∞–ª—å –≤–∏—Ö—Ä–µ–º –ø—Ä–æ—Å–≤–∏—Å—Ç–µ–ª–∞ –≤ –º–∏–∫—Ä–æ–Ω–µ –æ—Ç –ª–∏—Ü–∞. –ó–∞—Ç–µ–º, —à–∏—Ä–æ–∫–æ –∑–∞–º–∞—Ö–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –∏ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤ –≤–æ –º–Ω–µ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –∏—Å–ø—É–≥–∞, –∫–∞–∑–∞–∫, –æ–ø–µ—à–∏–≤, –æ—Å—ë–∫—Å—è, —É—Å–ª—ã—à–∞–≤ –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–∏–π, –Ω–æ —Å–≤–∏—Ä–µ–ø—ã–π —Ä—ã–∫:

‚Äî –¢—ã —á—Ç–æ —Ç–≤–æ—Ä–∏—à—å, —Å—É—á–∞—Ä–∞?! –ó–∞ –¥–µ–≤–∫–∞–º–∏ –ø–æ–≥–Ω–∞–ª—Å—è, —Å —Å–∞–±–ª–µ–π? –¢–∞–∫ –±–µ—Ä–∏ –Ω–∞–≥–∞–Ω –∏ –ø–æ—à–ª–∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å—Å—è ‚Äî –≤–æ–Ω–∞, –≤–æ –¥–≤–æ—Ä, ‚Äî —Å —ç—Ç–∏–º–∏ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ —è —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ —Å—É–Ω—É–ª —Ä—É–∫—É –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω, –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∂–∞—è –ø–æ–ª–Ω—É—é –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –±–æ—é.¬Ý

–ü–µ—Ä–µ–¥—ã—à–∫–∏ —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–∑–∞–¥–∏ –ø–æ–¥–±–µ–∂–∞–ª–∞ –º–∏–ª–∏—Ü–∏—è –∏ —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ –æ—Ç–æ—Ä–æ–ø–µ–≤—à–µ–≥–æ –±—É—è–Ω–∞.

–ü–æ–¥–æ—Å–ø–µ–ª –Ω–µ –Ω–∞ —à—É—Ç–∫—É –≤–∑–±—É–¥–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –í–µ–Ω—è –ö–∞–≤–µ—Ä–∏–Ω –∏, —á–∞—Å—Ç–æ –º–æ—Ä–≥–∞—è –∏ –∑–∞–∏–∫–∞—è—Å—å, —á—Ç–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª–æ –∫—Ä–∞–π–Ω—é—é —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω—å –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, –≥–ª—è–¥—è –≤–æ—Å–ª–µ–¥ –º–∏–ª–∏—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–∞–º:

— Что ты ему с-сказал, М-м-миша?

‚Äî –í—Ä—è–¥ –ª–∏ —ç—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ, –±—Ä–∞—Ç, ‚Äî –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è, —Ç—É—Ç –∂–µ –æ–∫—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞—ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º —Å—Ç—É–¥–µ–Ω—á–µ—Å–∫–∏–º –≥–≤–∞–ª—Ç–æ–º.¬Ý

–¢–∞–∫ –∏–ª–∏ –∏–Ω–∞—á–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑–±—É—è–Ω–∏–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –º–∞–Ω—å—è–∫–∞ ‚Äî —Ç–æ —É–∂–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ω–µ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ. –ò –µ–∂–µ–ª–∏ –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–π —Å–ª—É—á–∞–π –Ω–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ –º–æ–≥ –≤—Å–∫–æ–ª—ã—Ö–Ω—É—Ç—å –≤–æ –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø –Ω–µ–ø–æ–¥–¥–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–Ω–æ–≥–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–∞, —Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å, –Ω–∞–∏–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç, –º–Ω–µ –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ –∂–∞–ª—å —Å–¥—É—Ä—É —Ä–∞—Å–ø–æ—è—Å–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è, –ø–µ—Ä–µ–ø–∏–≤—à–µ–≥–æ –∏ –ø–æ—Ç—Ä—ë–ø–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –º—É–∂–∏—á–∫–∞.¬Ý

Знаете, в сущности, моё второе «я» плавает-бурлит в океане эмоций поблизости от типажа истово машущего шашкой драчуна, бывшего солдата, гвардейского офицера. Ведущего непрекращающийся бой с немчурой 1915-го, потом с белогвардейцами 19-го. И одновременно самим собой 30—40-х, — что ныне я в силах лишь посочувствовать тому несчастному бедолаге. Да и нескромному себе к тому же. Чего и вам желаю, дорогой читатель из счастливого далёкого завтра.

Неблоковские «двенадцать»

…Минувшее здесь и сейчас.

–í–æ—Ç —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –ø—Ä–∏—à–µ–¥—à–∏–π —Å –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–æ–π, —Å—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Å —Ç–µ–º, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —á–µ–≥–æ –≤–æ–µ–≤–∞–ª. –û–Ω –≤–∏–¥–∏—Ç –∫–æ—à–º–∞—Ä –ø–æ—Ä–æ—á–Ω–æ–π –Ω—ç–ø–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ä–∞–∑–Ω—É–∑–¥–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –í–∏–¥–∏—Ç –≤–ø–æ–ª–Ω–µ —Å–µ–±–µ –¥–æ—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–æ–∫, –≤—ã—Ç–∞–Ω—Ü–æ–≤—ã–≤–∞—é—â–∏—Ö –¥–æ —É—Ç—Ä–∞ —à–∏–º–º–∏ –∏ –¥–∏–∫—Å–∏. –¢–æ—Ä–æ–ø–ª–∏–≤–æ —à–∞—Å—Ç–∞—é—â–∏—Ö –ø–æ –Ω—É–º–µ—Ä–∞–º. –®—É—Ä—à–∞ –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ ¬´–Ω–µ–ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω—ã–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º¬ª –æ–±–ª–∏–≥–∞—Ü–∏—è–º–∏ –∏ –º–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –Ω–µ—Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏–º–∏ –æ–¥—ë–∂–∞–º–∏.¬Ý

‚Äî –ó–∞ —á—Ç–æ –±–æ—Ä–æ–ª–∏—Å—å, –∑–∞ —á—Ç–æ –ª–∏–ª–∏ —Å–≤–æ—é –∫—Ä–æ–≤—å, –∑–∞ –∫–∞–±–∏–Ω–µ—Ç—ã –∏–ª–∏ –∑–∞ –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç—ã? ‚Äî —Ä–µ–∑–æ–Ω–Ω–æ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—é—Ç –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏—Ö —Ç–∞–∫–∏–µ –≤–æ—Ç, –æ–±—Ä–∏—Å–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤—ã—à–µ, –ø–æ–¥–≤—ã–ø–∏–≤—à–∏–µ –∫–∞–∑–∞—á–∫–∏, –≤–æ—è–∫–∏, –æ—Ä–¥–µ–Ω–æ–Ω–æ—Å–Ω—ã–µ —Ä—É–±–∞–∫–∏ –∑–∞ –ª—É—á—à—É—é –≥—Ä—è–¥—É—â—É—é –∂–∏–∑–Ω—å, —É–Ω—ã–ª–æ —Å–æ–∑–µ—Ä—Ü–∞—è –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–µ —Ä–∞–∑–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∏ ¬´–æ–±—Ä–∞—Å—Ç–∞–Ω–∏–µ¬ª.¬Ý

–ù–∞–¥ —Ç–µ–º, –Ω–∞–¥ —á–µ–º —Å–º–µ—é—Ç—Å—è –º–æ–∏ —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏, ‚Äî —è, –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–π –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä, –ø–ª–∞—á—É.¬Ý

–ü—Ä–æ—à–ª–æ–µ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –Ω–µ –¥–µ–ª–æ—Å—å.

–ù–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –ù–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ç–æ—è–ª–æ –ª—é–±–∏–º–æ–µ –∫–∞—Ñ–µ ‚Äî –≤ –¥–æ–º–µ –ø–æ–¥ –Ω–æ–º–µ—Ä–æ–º –¥–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å. –° —Ç–∞–∫–∏–º –∂–µ –Ω–µ–ø—Ä–∏—Ç—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –º–Ω–æ–≥–∏–µ —É–º–Ω–∏–∫–∏ –ø—Ä–∏–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –∑–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –ø–æ—ç–º–µ –ë–ª–æ–∫–∞. –¢–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ. –ù–æ –Ω–∞ —á—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ —Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏—Ç—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ, ¬´–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–µ¬ª –ª—é–¥–∏. –ö–∞—Ñ–µ —Å–ª–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –±—É–ª—å–≤–∞—Ä—â–∏–Ω–æ–π –∏ –±–ª—É–¥–æ–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–º. ¬´–ù—Ä–∞–≤—ã-—Ŭª, ‚Äî —Å–ª—ã—à–∏—Ç—Å—è –∫—É–ø—Ä–∏–Ω—Å–∫–æ–µ, —Å–∫–≤–æ–∑—å –∑—É–±—ã.¬Ý

Моя воля, прозвал бы шантан «Чевенгуром», хоть чевенгурские апостолы и созданы аж через десяток лет после блоковских. Но по сюжету ресторация более напоминала платоновскую антиутопию-катавасию, нежели внезапно краснотелую вспышку-гимн увядающего декадента.

–ò —Å–ª–æ–≤–æ ¬´–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–𬪠–ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç–∞–ª–æ –∑–¥–µ—Å—å –æ—Ç—Ç–µ–Ω–æ–∫ –ø–µ—Ä–µ–≤—ë—Ä—Ç—ã—à–∞. –Ø –±—ã —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–ª —Å –°—É–¥–µ–π–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–π ¬´–ë—Ä–æ–¥—è—á–µ–π —Å–æ–±–∞–∫–æ–𬪠–Ω–∞–≤—ã–≤–æ—Ä–æ—Ç. –ì–¥–µ –ø—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–Ω–æ-—è–¥–æ–≤–∏—Ç–∞—è —Ä–æ—Å–ø–∏—Å—å —Å–æ —Å—Ç–µ–Ω ¬´–°–æ–±–∞–∫–∏¬ª –≤–¥—Ä—É–≥ —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª–∞—Å—å –≤ –∑–∞–ª, –æ–∫—É—Ç—ã–≤–∞—è –µ–≥–æ –¥—ã–º–æ–º —Ä–∞–∑–≤—Ä–∞—Ç–∞, –¥–µ—Ä—å–º–∞ –∏ –ø—å—è–Ω—Å—Ç–≤–∞. –ò –±–æ–¥–ª–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–µ ¬´—Ü–≤–µ—Ç—ã –∑–ª–∞¬ª –Ω–µ—á–µ—Å—Ç–∏–≤–æ –ø—Ä–æ—Ä–∞—Å—Ç–∞–ª–∏ —Å—Ä–µ–¥—å —Å–µ—Ä–≤–∏—Ä–æ–≤–∫–∏ –∫–∞—Ñ–µ ¬´–î–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ǘ嬪. –¢–∞–∫–∂–µ –∏ –æ–±–∏–∂–µ–Ω–Ω–æ-–≤–æ–∑–º—É—â—ë–Ω–Ω—ã–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å ¬´–ó–∞ —á—Ç–æ –±–æ—Ä–æ–ª–∏—Å—å!¬ª –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å –±–æ–ª–µ–µ —è–¥–æ–≤–∏—Ç—ã–π —Å–º–µ—Ö –ø—å—è–Ω–∏—Ü—ã –ë–æ–¥–ª–µ—Ä–∞, —á–µ–º –Ω–µ—Ä–∞–¥–∏–≤–æ–µ —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–µ –ø—Ä–∏–º–∏—Ä–∏—Ç–µ–ª—è –ê–≤–µ–Ω–∞—Ä–∏—É—Å–∞.¬Ý

–ù–æ –Ω–∞–º, –Ω–µ—É—ë–º–Ω—ã–º –∏—Å–∫–∞—Ç–µ–ª—è–º –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏—è –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–æ–≤ –≤—ã—Å—à–∏—Ö —Å–∏–ª, –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –∏—Å–∫—Ä–æ–º—ë—Ç–Ω—ã–π, —Å–ª–∞–¥–∫–∏–π –∑–∞–ø–∞—Ö —à–∞–±–∞—à–∞ 20-—Ö! –¢–∞–∫–∞—è –≤–æ—Ç –∞–±–µ—Ä—Ä–∞—Ü–∏—è —Ä–∞—Å—Å—É–¥–∫–∞.¬Ý

–° –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã ‚Äî –∫–∞–∫ –∏–Ω–∞—á–µ(!), —Å–∫–∞–∂–∏—Ç–µ –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞, ‚Äî –º–æ–≥ —è –≤—ã—Å–º–µ—è—Ç—å –∏ –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç—å –±—É–º–∞–≥–µ –≤—Å–µ–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–µ –∑–ª–æ –∏ –º–µ—â–∞–Ω–∏–Ω–∞ –≤ –Ω—ë–º, –Ω–µ –±—É–¥—É—á–∏ –≤–æ–≤–ª–µ—á—ë–Ω–Ω—ã–º –≤ –Ω–µ–≥–æ –ª–∏—á–Ω–æ? –î–æ–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º —Ç–æ–º—É —Å–ª—É–∂–∞—Ç —Å—Ç–∏—Ö–∏–π–Ω—ã–µ —Ä–µ—Ü–µ–Ω–∑–µ–Ω—Ç—ã, –±–µ—Å—Ü–µ—Ä–µ–º–æ–Ω–Ω–æ —Ä—É–≥–∞—é—â–∏–µ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–∏ —É–ª–∏—Ü—ã. –ü—Ä–∏–ª—é–¥–Ω–æ. –ü–æ–Ω–∏–º–∞—é—Ç –ª–∏ –æ–Ω–∏, —á—Ç–æ –æ—Å—É–∂–¥–∞—é—Ç –Ω–µ –º–µ–Ω—è, –∞ —Å–∞–º—É –ø—Ä–∞–≤–¥—É –Ω–∞—à–µ–π –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç–ª—ë–Ω–Ω–æ–π –Ω–æ–≤–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏, –Ω–∞—Ä–∏—Å–æ–≤–∞–Ω–Ω—É—é –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–º –ó–æ—â–µ–Ω–∫–æ? –ù–µ –ø–æ–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –±—ã –∑–∞ —Å–µ–π –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫.¬Ý

–ó–Ω–∞–≤–∞–ª —è –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –≤–æ—Ä–∞ÃÅ. –ó–≤–∞–ª–∏ –í–∞–Ω—å–∫–æ–π. –ò–≤–∞–Ω–æ–º. –ù–µ–º–æ–ª–æ–¥–æ–π, –Ω–æ –∏ –Ω–µ —Å—Ç–∞—Ä—ã–π.¬Ý

–ü—Ä–∏—á—ë–º —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü–∞ –≤ –∏–º–µ–Ω–∞—Ö —Å–ª—É–∂–∏–ª–∞ –Ω–µ–∫–∏–º –≤–µ–∫—Å–µ–ª–µ–º –Ω–∞ –¥–æ–ø—É—Å–∫ –∫ —Ç–µ–ª—É. –£ –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞–≤–µ—á–Ω–æ –±—ã–ª –∑–∞—Ä–µ–∑–µ—Ä–≤–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω —Å—Ç–æ–ª–∏–∫ –≤ –∑–∞—Ç–µ–º–Ω—ë–Ω–Ω–æ–º —É–≥–ª—É. –ü—É—Å—Ç—É—é—â–∏–π –¥–∞–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –∫–∞—Ñ–µ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Ä–≤–∞—Ç—å—Å—è, –∞ —Å–Ω–∞—Ä—É–∂–∏ –∫—É–∫—É–µ—Ç –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–∞—è –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å.

–í–∞–Ω—å–∫–æ–π –∏–º–µ–ª–∏ –ø—Ä–∞–≤–æ –≤–µ–ª–∏—á–∞—Ç—å –ª–∏—à—å —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ –≤–æ—Ä—ãÃÅ, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Å–∞–º: –ø—Ä–µ—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏—è –Ω–∞ –¥–æ–ø—É—Å–∫, —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –î–ª—è –≤—Å–µ—Ö –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö ‚Äî –∏—Å–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ò–≤–∞–Ω. –ò –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å –∫ –Ω–µ–º—É –Ω–∞ —á–∞—à–∫—É —á–∞—é, –Ω–∞ –ø—Ä–∏—ë–º, —Å—á–∏—Ç–∞–ª–æ—Å—å —á–µ—Å—Ç—å—é.¬Ý

–ë—ã–≤–∞–ª–æ, –∑–∞—Å–∏–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ —Ä–∞–Ω–Ω–∏—Ö –ø–µ—Ç—É—Ö–æ–≤ –≤ —Å–ø–æ—Ä–∞—Ö –æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∞—Ö, —Ä–∞—Å—Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è—Ö –æ —Å–º—ã—Å–ª–µ, —Ç–æ—á–Ω–µ–µ, –±–µ—Å—Å–º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∂–∏–∑–Ω–∏. –û–±–æ –≤—Å—ë–º —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–º –Ω—ç–ø–æ–≤—Å–∫–æ–º —Ä–∞—Å–ø—É—Ç—Å—Ç–≤–µ –∏ –ø–æ–∫–∞–∑–Ω–æ–º –±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω–Ω–æ–º –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∏–∑–º–µ –±–∞–∫–µ–Ω–±–∞—Ä–¥–æ–≤.¬Ý

–í–∞–Ω—å–∫–∞, ‚Äî –∞ –º–Ω–µ –≤—ã—Å–æ—á–∞–π—à–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª–∏ —Ç–∞–∫ –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è, ‚Äî –Ω–∞ –¥–µ–ª–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –¥–∞–∂–µ –±–æ–ª–µ–µ –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–æ–º, —á–µ–º –ª—é–±–æ–π –∑–∞–ø–∏—Å–Ω–æ–π —á–∏–Ω—É—à–∞-–≥–æ—Å—Å–ª—É–∂–∞—â–∏–π, –±—Ä–µ–∑–≥–ª–∏–≤–æ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∏–≤—à–∏–π –Ω–æ—Å –æ—Ç –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã—Ö –∑–∞–±–µ–≥–∞–ª–æ–≤–æ–∫ —Ç–∏–ø–∞ ¬´–î–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏¬ª.¬Ý

‚Äî –ê –≤–µ–¥—å –≤ —á—ë–º —Å—É—Ç—å, ‚Äî –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –∏ –Ω–∞–≤–µ—Å–µ–ª–µ —Ä–∞–∑—ä—è—Å–Ω—è–ª –∞–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ—Ç–Ω—ã–π –∂—É–ª—å–±–∞–Ω, –∑–∞—Å—É—á–∏–≤ —Ä—É–∫–∞–≤–∞ –Ω–∞ –¥–æ—á–µ—Ä–Ω–∞ –∏—Å–∫–æ–ª–æ—Ç—ã—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö.¬Ý

–ù–∏–º–∞–ª–æ —Å—É–º–Ω—è—à–µ—Å—è –¥–æ–±–∞–≤–ª—é: –ª—é–±–æ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –≤—ã–ø–∏—Ç–æ–≥–æ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –Ω–µ –≤–ª–∏—è–ª–æ –Ω–∞ —Ç–∏–ø –µ–≥–æ –º—ã—à–ª–µ–Ω–∏—è, –º–∞–Ω–µ—Ä—É –æ–±—â–µ–Ω–∏—è –∏ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ. –ù–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –Ω–∏–º —Ö–∞–º—Å—Ç–≤–∞ –∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–Ω–µ–±—Ä–µ–∂–µ–Ω–∏—è –∫ —Å–æ–±–µ—Å–µ–¥–Ω–∏–∫—É, –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏–º, —Ö–∞–ª–¥–µ—è–º, –ø–æ–ª–æ–º–æ—è–º.

— Суть в том, что я и при царе решал вопросы. И сейчас решаю. Казнил, миловал. Более миловал, Михай, — так он меня прозвал. — А эти… Чети-мини.

— «Эти»?

— Членососы-новороссы. Суслики. Откуда они взялись? Ну не было же их при царе, слышь. Да, жили-перебивались: хлеб-вода. Но и сейчас не лучше. Хуже. Все лезут от нищеты в город. А город оборачивается мышеловкой. В коей живут одни членососы, а? Скажи мне, чего крестьянин тут потерял? Он и в деревне пил, под хозяином. Обаче после работы — опосля того, как сарай и амбар забил добром и зерном. А здесь он калдычит водку заместо поля. Пьёт запоем. Поутру трезвеет и идёт грабить. Потом — в каталажку или ко мне на разбор: кто прав, кто виноват решать. Ну, кому эта чушь нужна?..

— Кому?

— Выползшему из вонючей крысиной норы неработню-злыдню. Который за выделенную ЖЭКом комнату будет сосать начальнику ЖЭКа до конца дней, чтобы на мякоти полежать. А где он раньше ошивался?

— Где…

‚Äî –ù–∞ –∑–∞–≤–æ–¥–µ? –ù–µ—Ç. –ò –Ω–µ –Ω–∞ –±–∞—Ä—Ä–∏–∫–∞–¥–∞—Ö. –ò –Ω–µ –Ω–∞ –∫–æ–Ω–µ —Å —à–∞—à–∫–æ–π –¥–∞ —Å –º–∞—É–∑–µ—Ä–æ–º. –ê-–∞-–∞-–∞, —Ö–º.¬Ý

— Где же?

‚Äî –í –¥–≤–æ—Ä–Ω–∏—Ü–∫–æ–π ‚Äî –Ω–∞ –≤–∞—Å—è-–ø–æ–¥–∏-–ø–æ–¥–∞–π. –ò–ª–∏ –≤ –∫—É—Ö–Ω–µ ‚Äî –Ω–∞ –ø–æ–º–æ—è—Ö –¥–∞ –Ω–∞ –æ—Ç—Ä—É–±—è—Ö. –ù–∞ –ø–æ–¥—Å–æ–±–∫–µ. –ò–ª–∏ —Ç–æ–ø—Ç—É–Ω–æ–º –≤ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∫–µ ‚Äî –∑–∞ –≤–∞–ª—å—è–∂–Ω—ã–π —à—Ç–æ—Ñ —Å–∞–º–æ–≥–æ–Ω–∞. –û–Ω –±—ã–ª –ø—Ä–∏ –∫–æ–º-—Ç–æ. –ò —Å–µ–π—á–∞—Å –ø—Ä–∏ –Ω—ë–º. –í–æ–Ω –æ–Ω! ‚Äî –í–∞–Ω—å–∫–∞ –∫–∏–≤–Ω—É–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≤—ã—Ö–æ–¥–∞: ‚Äî –°—é–¥–∞ –≤ –∂–∏—Å—å –Ω–µ –∑–∞–π–¥—ë—Ç. –ê –ø–æ–ø–æ–ª–∑—ë—Ç –ª–∏–∑–∞—Ç—å –¥–∞ –∫–∞–Ω—é—á–∏—Ç—å –≤ —É–ø—Ä–∞–≤—É, —á—Ç–æ–±—ã —Å—ã–Ω–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª–∏ –≤ –¥–µ—Ç—Å–∞–¥ –∏ –¥–∞–ª–∏ —Ç–∞–ª–æ–Ω –Ω–∞ —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç–µ–ª—å.¬Ý

‚Äî –î—É–º–∞–µ—à—å, –æ–Ω –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å –ø–æ–π–¥—ë—Ç? ‚Äî –í–∞–Ω—å–∫–∞ –¥—Ä—É–∂–µ–ª—é–±–Ω–æ –∫–∏–≤–Ω—É–ª –∫–æ–º—É-—Ç–æ –≤ –≥—É–¥—è—â–µ–º –∑–∞–ª–µ, –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—à–∞—è –∫ —Å—Ç–æ–ª–∏–∫—É.¬Ý

‚Äî –¢—ã –ø–æ–π–¥—ë—à—å –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å, –∏ –±–∞—Å—Ç–∞!! ‚Äî —Ä–µ–∑–∫–æ —Ç–∫–Ω—É–ª –æ–Ω –≤ –º–µ–Ω—è –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º, —á—É—Ç—å –ø—Ä–∏–≤—Å—Ç–∞–≤ —Å –º–µ—Å—Ç–∞. –î–∞–≤–∞—è –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –º–æ–ª, –±–∞–∑–∞—Ä –æ–∫–æ–Ω—á–µ–Ω.¬Ý

–ö —Å—Ç–æ–ª—É –ø–æ–¥—Ä—É–ª–∏–ª–∞ —Ä–∞—Å—Ñ—É—Ñ—ã—Ä–µ–Ω–Ω–∞—è, –ø–∞—Ö–Ω—É—â–∞—è –ø–∞—Ä—Ñ—é–º–æ–º –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∫–∞. –í –ø—Ä–∏—á—ë—Å–∫–µ, –Ω–∞ –∫–∞–±–ª—É–∫–∞—Ö, –ø—Ä–∏ –º–∞–∫–∏—è–∂–µ.

‚Äî –ü–∏–≤–∫–æ–º –Ω–µ —É–≥–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ, –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞? ‚Äî —Ç–æ–º–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å–ª–∞ –æ–Ω–∞, –∏–≥—Ä–∏–≤–æ –Ω–∞–∫–ª–æ–Ω–∏–≤—à–∏—Å—å –≤ –≤–æ–∑–¥—É—à–Ω–æ–º –ø–æ—Ü–µ–ª—É–µ –∫ –í–∞–Ω—å–∫–µ. –î–∞–ª–µ–µ –∫–æ–∫–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –∫–æ –º–Ω–µ, –ª–æ–≤–∫–æ, –¥–≤—É–º—è –ø–∞–ª—å—Ü–∞–º–∏ –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω—è–≤ –ø–æ–ª–æ—Å–∞—Ç—É—é –º—É–∂—Å–∫—É—é –∫–µ–ø–∫—É –ø–æ–¥ —Å—Ç–∞—Ç—å –∏–ª—å–∏–Ω—Å–∫–æ–º—É –∑–∞–∫—Ä–æ–π—â–∏–∫—É –∏–∑ ¬´–¢–æ—Ä–∂–∫–∞¬ª.¬Ý

— Катя, Катенька? — по-сермяжному удивился я внешности своей коллеги по бывшей должности в порту.

‚Äî –ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π, –ú–∏—à–∞, ‚Äî —Ñ—Ä—è –±–µ—Å—Ü–µ—Ä–µ–º–æ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª–∞ —Ä—è–¥–æ–º, –≤—Ä–æ–¥–µ –∫–∞–∫ –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —É–¥–∏–≤–∏–≤—à–∏—Å—å —Ä–∞–Ω–¥–µ–≤—É. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –Ω–∏—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ —Å–º—É—â–∞—è—Å—å. ¬´–ü—Ä–æ—Ñ–∏¬ª, ‚Äî –ø—Ä–æ–Ω–µ—Å–ª–æ—Å—å –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ.¬Ý

–Ø —Å —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ–∂–∞–ª –µ–π —Ä—É–∫—É.

— Вы знакомы? — спросил Ванька, пуская дым в мою сторону.

‚Äî –î–∞, ‚Äî –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –∑–∞ –º–µ–Ω—è –ö–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞. ‚Äî –¢—Ä—É–¥–∏–ª–∏—Å—å —Å–æ–≤–º–µ—Å—Ç–Ω–æ –Ω–∞ –±–ª–∞–≥–æ –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã: –∫–æ–Ω—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º–∏ –º—ã—à–∞–º–∏. –ö–∞—Ç—é–Ω—è –ø–µ—á–∞—Ç–∞–ª–∞ –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∫–µ, –ø–æ–¥–Ω–æ—Å–∏–ª–∞ –∫–æ—Ñ–µ–π, ‚Äî –æ–Ω–∞ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —Ö–æ—Ö–æ—Ç–Ω—É–ª–∞, –º–æ—Ä–≥–∞—è –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä–µ—Å–Ω–∏—Ü–∞–º–∏, ‚Äî –∞ –ú–∏—à–∞ —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ –±—É–º–∞–≥–∞–º —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª. –î–∞?

–Ø –∫–∏–≤–Ω—É–ª, –Ω–µ —Ä–µ—à–∞—è—Å—å –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏—Ç—å. –í—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–∞ –∏ –∫–æ–Ω—Ñ—É–∑–ª–∏–≤–∞. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –∫–∞–±–∞—Ü–∫–∞—è –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ –Ω–µ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–∞ –∫ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è–º.

–°–∑–∞–¥–∏ –¥–µ–≤—É—à–∫–∏ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–Ω—Ç –∏ —Ä—è–≤–∫–Ω—É–ª –µ–π –≤ –∑–∞—Ç—ã–ª–æ–∫:

— Тебе шампанского… или сразу водки?!

–ö–∞—Ç—è –Ω–µ —à–µ–≤–µ–ª—å–Ω—É–ª–∞—Å—å. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –∏—Å–∫–æ—Å–∞ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª–∞ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –±—É–¥—Ç–æ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞—è, –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è—è –Ω–∞ ¬´—Å–≤–æ–π ‚Äî —á—É–∂–æ–π¬ª.¬Ý

‚Äî –ü–æ–∑–≤–æ–ª—å, —É–≤–∞–∂–∞–µ–º—ã–π, ‚Äî –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è —è –∫ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–Ω—Ç—É, –≤—ã–¥–∞–≤ —Å–µ–±—è —Å –ø–æ—Ç—Ä–æ—Ö–∞–º–∏. ‚Äî –ü–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞, –∏–∑–≤–∏–Ω–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –¥–∞–º–æ–π –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–π—Å—è –≤–æ—Å–≤–æ—è—Å–∏. –ú—ã –ø–æ–∑–æ–≤—ë–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—Å–ø–µ–µ—Ç.¬Ý

–¢—â–µ–¥—É—à–Ω—ã–µ —É—Å–∏–∫–∏ —Ö–∞–ª–¥–µ—è —É–¥–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω–æ –∏ –Ω–∞–¥–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–ø–æ–ª–∑–ª–∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ù–µ –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –æ–Ω –æ–±–∏–∂–µ–Ω–Ω–æ –∏–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∏ –ø–∏—è–≤–∫–æ–π —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –∏–∑ –≤–∏–¥—É. –û—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –¥–∞–º—É –±–µ–∑ –∏–∑–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏–π.¬Ý

–î–∞–±—ã –≤—ã–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å –Ω–µ—É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–æ, –ö–∞—Ç–µ–Ω—å–∫–∞ –∂–µ–º–∞–Ω–Ω–æ –≤–∑–º–æ–ª–∏–ª–∞—Å—å –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å –µ—ë –¥–æ –¥–æ–º—É, —Å–æ—Å–ª–∞–≤—à–∏—Å—å –Ω–∞ —É—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç—å, —É–º–æ–ª—è—é—â–µ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–≤ –Ω–∞ –í–∞–Ω—å–∫—É. –í–æ—Ä –æ–¥–æ–±—Ä–∏–ª, —Å –ø—Ä–∏—â—É—Ä–µ–Ω–Ω–æ–π —Ö–∏—Ç—Ä–µ—Ü–æ–π –∫–∏–≤–Ω—É–≤ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—â–∞–Ω–∏–µ –ø–æ–¥—Ä—É–≥–µ –∏ –ø–æ-–∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–∏–≥–µ–Ω—Ç—Å–∫–∏ –æ—Ç–∫–ª–∞–Ω—è–≤—à–µ–º—É—Å—è –º–Ω–µ.

¬Ý–¢–∞–∫ —è —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –ö–∞—Ç—é —É–≤–æ–ª–∏–ª–∏ –ø–æ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ ¬´—Å–æ–∫—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ —à—Ç–∞—Ç–æ–≤¬ª –∑–∞ –æ—Ç–∫–∞–∑ –≤–æ–π—Ç–∏ ¬´–≤ —Å–æ–∏—Ç–∏–µ –¥—ɗପ —Å –Ω–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–æ–º. –¢–∏–ø–∏—á–Ω–∞—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è. –ó–∞—Å–∏–º –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —É—Å–ø–µ—à–Ω–∞—è –∏ –ø—Ä–æ–≤–æ—Ä–Ω–∞—è —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—à–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ ¬´—Å–≤–æ–µ–𬪠–≤ ¬´–î–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏¬ª. –°–æ—à–ª–∞—Å—å —Å –í–∞–Ω—å–∫–æ–π, –æ–±—Ä–µ—Ç—è –≤ –Ω—ë–º –Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –ø–æ–∫–æ–π. –ò –Ω–æ–≤—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É.

*

–ö–æ–≥–¥–∞ –∫–∞—Ñ–µ –∑–∞–∫–æ–ª–æ—Ç–∏–ª–∏ –¥–æ—Å–∫–∞–º–∏ –ø–æ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ –∑–∞—Ç—É—Ö–∞—é—â–µ–≥–æ, –∫–∞–∫ –≤—Å—ë –≤ —ç—Ç–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏, –ù–≠–ü–∞: ¬´–õ–∞—è–ª –°–µ—Ä–∫–æ ‚Äî –Ω—É–∂–µ–Ω –±—ã–ª, –∞ —Å—Ç–∞—Ä —Å—Ç–∞–ª ‚Äî —Å–æ –¥–≤–æ—Ä–∞ –≤–æ–Ω!¬ª, –Ω–∞ —Ä–µ—Å—Ç–æ—Ä–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –æ–±–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–π-–∑–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞—Ç–∞–µ–≤ –¥–æ–ª–≥–æ –µ—â—ë –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞—Ç–æ–ª–∫–Ω—É—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –ù–µ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –û–Ω–∏ —Ä–∞—Å—Å–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å-—Ä–∞–∑–±—Ä–µ–ª–∏—Å—å –ø–æ –ø–∏–≤–Ω—ã–º, —Ä—ã–Ω–∫–∞–º, –ø–æ –≤—Å–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º –∑–ª–∞—á–Ω—ã–º –º–µ—Å—Ç–∞–º –≤ –æ–∫—Ä—É–≥–µ, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –Ω–µ –∂–µ–ª–∞—è –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—å –Ω–∞—Å–∏–∂–µ–Ω–Ω–æ–µ –≥–æ–¥–∞–º–∏ –º–µ—Å—Ç–æ.¬Ý

–í —Ç–æ—Ç –ø–µ—Ä–∏–æ–¥ —è –∂–∏–ª –Ω–∞ –ì—Ä–∏–±–æ–µ–¥–æ–≤–∞.

–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∞ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–µ–Ω—å–∫–∞—Ö –æ—Ç —É—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç–∏, –≤—ã–ø–æ–ª–∑ –∏–∑ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –∑–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤–æ–∑–±—É–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–π –∏ —É—Ç–æ–º–ª—ë–Ω–Ω—ã–π –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫–∏–º–∏ –ø–µ—Ä–∏–ø–µ—Ç–∏—è–º–∏, ‚Äî –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ä—è–¥–æ–≤ –Ω–∞ –û–±–≤–æ–¥–Ω–æ–º –º–∞–ª–æ—Å—Ç—å –∑–∞—Ç–∞—Ä–∏—Ç—å—Å—è. –î–∞ –∏ –∫ –±—É–∫–∏–Ω–∏—Å—Ç–∞–º –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª–æ.¬Ý

–ü—Ä–æ–≥—É–ª–∏–≤–∞—è—Å—å ‚Äî –ø–æ–∫—É—Ä–∏–≤–∞—è ‚Äî –ø–æ –ª–æ—Ç–∫–∞–º, —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –Ω–µ–¥–∞–ª–µ—á–µ –≥—Ä–æ–º–∫–∏–π –∫—Ä–∏–∫: ¬´–î–µ—Ä–∂–∏ –≤–æ—Ä–∞! –•–≤–∞—Ç–∞–π! –¢–∞—â–∏ –≥–∞–¥–∞. –ì–∞–Ω—å –µ–≥–æ, –≥–∞–Ω—å!¬ª¬Ý

–ü–æ–±—Ä—ë–ª –Ω–∞ —Å—É–µ—Ç—É –∏ –±–∞–±—å–∏ –≤–æ–∑–≥–ª–∞—Å—ã ‚Äî –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ —Ä–µ–¥–∫—É—é –ø—Ç–∏—Ü—É. –í–æ—Ä–∞-–∫–∞—Ä–º–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞ –≤–∑—è—Ç—å –Ω–µ–ª–µ–≥–∫–æ, –Ω-–¥–∞. –í–∑—ã–≥—Ä–∞–ª –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–π –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å –±—ã–≤—à–µ–≥–æ —Å–ª–µ–¥–∞–∫–∞-—Ä–æ–∑—ã—Å–∫–Ω–∏–∫–∞.¬Ý

–ü–æ–¥–æ–π–¥—è –±–ª–∏–∂–µ, —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–µ–ª–∏—Ü–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ–µ –∑—Ä–µ–ª–∏—â–µ: —Ç–æ–ª–ø–∞ –µ–ª–æ–∑–∏–ª–∞, –∑–∞–ª–æ–º–∞–≤ –≤—á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ, —Å—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Ü–∞ –ø–æ –∫–∞–±–∞–∫—É –í–∞–Ω—å–∫—É.¬Ý

— Дяденьки, пустите, — по-актёрски изображал он из себя невинного. — Я ничего не брал. Пустите. У меня мать болеет.

–ó–∞—Å—ë–∫: –∏–∑–ª–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π, —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—è –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º –≤ –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö —Å–ø–∞—Å–µ–Ω—å—è, —Ç–æ–∂–µ –º–µ–Ω—è —É–∑–Ω–∞–ª.¬Ý

–°–æ–≥–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –ø–æ–¥ –≤–µ—Å–æ–º —Ä—ã–Ω–æ—á–Ω—ã—Ö –±—É–≥–∞—ë–≤, –æ–Ω –ø–µ–ª –∏ –ø–µ–ª –∂–∞–ª–æ–±–Ω—É—é –ø–µ—Å–Ω—é:¬Ý

‚Äî –ú—É–∂–∏–∫, —É —Ç–µ–±—è –º–∞–º–∞ –µ—Å—Ç—å? –î–∞–º–∞, —É –≤–∞—Å –µ—Å—Ç—å —Å—ã–Ω? –ú–∞—Ç—å —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–ª–æ—Ö–∞. –ö—É–¥–∞ –≤—ã –º–µ–Ω—è‚Ķ¬Ý

— Чего украл-то? — зыкнул я бугаям.

— Портмоне.

— Вернули хозяину?

— Да.

— Сходу сбросил, паскуда, — добавил кто-то.

— Дяденьки, больно, у-у-у, — ныл пленник. — Я не брал. Это не я.

‚Äî –ú–æ–∂–µ—Ç, –∏ –Ω–µ –æ–Ω, ‚Äî —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–æ—Å—å –∏–∑ —Ç–æ–ª–ø—ã.¬Ý

— Цирканули, как он брал? — продрался я вплотную к бугаям.

— Да нет.

— …не я, не-а. Другой там был, — стонал из трёх погибелей Ванька.

‚Äî –Ý–µ–±—è—Ç, –¥–∞ –Ω–µ –æ–Ω —ç—Ç–æ, –æ–π-–æ–π-–æ–π, ‚Äî –∑–∞–ø—Ä–∏—á–∏—Ç–∞–ª–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞. –ó–∞ –Ω–µ–π –¥—Ä—É–≥–∏–µ: ‚Äî –ê–π-–∞–π-–∞–π. –ß–∞–π –Ω–µ –±–µ–∑–º–æ–∑–≥–ª—ã–π. –î–∞ –∏ –Ω–µ —à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫.

— Не я, не я, я не… — распрекрасно плакал жульбан, нагнетая на публику жалость: — Там пацанёнок шухерил. Жох-сучонок. Под прилавок сгинул. Я случаем рядом оказался. Лиха беда.

‚Äî –î–∞ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç–µ –≤—ã –µ–≥–æ, ‚Äî –∑–∞—à—É–º–µ–ª–∞ –æ—Ä–∞–≤–∞. ‚Äî –ß–µ–≥–æ –≤ –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏-—Ç–æ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç–µ?¬Ý

‚Äî –ù–µ—Ç—É –¥–æ–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤, ‚Äî –≥—Ä–æ–º–∫–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω—ë—Å –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —É–º–Ω–∏–∫. ‚Äî –ù—É–∂–Ω—ã —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª–∏.¬Ý

‚Äî –Ý–µ–±—è—Ç, –Ω–∞ –ü–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –æ—Ç—Ç—É–¥–æ–≤–∞, ‚Äî –∫–∞–∫ –≤–∫–æ–ø–∞–Ω–Ω—ã–π –≤—Å—Ç–∞–ª —è –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫–æ–Ω–≤–æ–µ–º. ‚Äî –ê –¥–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è —Ç—Ä–∏ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞. –ù–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –º–æ—Å—Ç –∂–µ –µ–≥–æ —Ç–∞—â–∏—Ç—å. –î–∞ –∏ –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ–∂ –æ–Ω –Ω–∞ –≤–æ—Ä–∞.

— А-а-а-а, — оченно натурально подвывал вор: — Я не я.

‚Äî –û—Ç–ø—É—Å—Ç–∏-–∏-–∏‚Ķ ‚Äî –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ —Ç–æ–ª–ø–∞.¬Ý

‚Äî –î–∞ —Ö—Ä–µ–Ω —Å –Ω–∏–º! ‚Äî –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ –±—É–≥–∞–∏. –ò, –¥–∞–≤ –ø–æ–π–º–∞–Ω–Ω–æ–º—É –Ω–∞ –ø—Ä–æ—â–∞–Ω–∏–µ –ø–∏–Ω–∫–∞, —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ —É–¥–æ—á–∫–∏.¬Ý

–û—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–π –¥–µ–ª–∞–Ω–æ –≤—ã—Ç–µ—Ä —Å–ª—ë–∑—ã. –ò–∑-–ø–æ–¥ —Ä—É–∫–∞–≤–∞, –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º –ø—Ä–∏—â—É—Ä–æ–º, –∫–∏–Ω—É–ª –º–Ω–µ –º–æ–ª–Ω–∏—é –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏. –¢—É—Ç –∂–µ –∏—Å—á–µ–∑.¬Ý

–Ý–µ—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏ –Ω–∏–∂–∞–π—à–∏–π —Ç–≤–æ–π —Å–ª—É–≥–∞, –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å, –ø–æ –ø—É—Ç–∏ –¥–æ–º–æ–π –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è –¥–æ–±—Ä—ã–º —Å–ª–æ–≤–æ–º –±–µ—Å–ø—É—Ç–Ω–æ–µ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –∫–∞—Ñ–µ ¬´–î–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ǘ嬪. –ò –≤–æ—Ä–∞ –í–∞–Ω—å–∫—É —Å –µ–≥–æ –Ω–µ—Ö–∏—Ç—Ä—ã–º —Ä–µ–º–µ—Å–ª–æ–º. –î–µ–≤—É—à–∫—É –ö–∞—Ç—é, –æ—Å—Ç—É–ø–∏–≤—à—É—é—Å—è –Ω–µ –ø–æ —Å–≤–æ–µ–π –≤–∏–Ω–µ. –ò —ç—Ç–∏—Ö —Å–µ—Ä–¥–æ–±–æ–ª—å–Ω—ã—Ö —Ç—ë—Ç—É—à–µ–∫, –ø–æ-–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–º—É –¥–∞ –±–µ–∑ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—è –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–≤—à–∏—Ö –º–∞—Ç—ë—Ä–æ–≥–æ –º–∞–∑—É—Ä–∏–∫–∞.¬Ý

–ü–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –≤ –Ω–∞—à—É –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å—Å–∫—É—é –Ω–∞–¥—Å—Ç—Ä–æ–π–∫—É –ø–æ-–Ω–∞–¥ —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏–º —ç—Ç–∞–∂–æ–º, –∏–∑ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–∞ –æ—â—É—Ç–∏–ª –Ω–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ–µ –¥—É–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –∏ —Ç–µ—Ä–ø–∫–∏–π –∑–∞–ø–∞—Ö –≥–æ—Ä—è—á–µ–≥–æ –æ—Ç–æ–ø–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–∞, –ø—É—Ö–ª—ã–º–∏ —Ç–æ–ª—á–∫–∞–º–∏ –≤—ã–ø—Ä–∞—Å—Ç—ã–≤–∞—é—â–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–ª—ã–π –¥—ã–º-—Ç—É–º–∞–Ω –∏–∑–æ –≤—Å–µ—Ö —â–µ–ª–µ–π –º–æ–µ–π –Ω–µ–∑–∞—Ç–µ–π–ª–∏–≤–æ–π –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—ë–Ω–∫–∏. ¬´–ë–æ–≥ –º–æ–π ‚Äî –±–∞—Ç–∞—Ä–µ—é –ø—Ä–æ—Ä–≤–∞–ª–æ!¬ª¬Ý

*

Вбежав в комнату, по-военному оценил обстановку: надо перекрыть трубу. Вентиля́ в подвале — в бойлерной. Так…

¬Ý–ë—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ–±—Ä–∞–ª —Å –ø–æ–ª–∞ –±–µ—Å—Ö–æ–∑–Ω–æ–µ, –ø–æ–≤—ã—à–µ –æ—Ç –∑–∞—Ç–æ–ø–∏ —Å –∫–∏–ø—è—Ç–∫–æ–º: —Å—É–º–∫—É, –∫–Ω–∏–≥–∏, –∫–æ—Ä–æ–±–∫—É —Å–∫–∞—Ä–±–∞, –ø–∞—á–∫—É —Å–∞—Ö–∞—Ä–∞. –ò —Ä–≤–∞–Ω—É–ª –≤–Ω–∏–∑. ¬´–í–æ–∑–¥—É—à–Ω–∞—è –∞—Ç–∞–∫–∞. –ì–∞–∑—ã!¬ª ‚Äî –ø–æ–¥—Å–æ–≤—ã–≤–∞–ª–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å –æ–±—Ä—ã–≤–∫–∏ —Å–Ω–æ–≤.¬Ý

Бойлерная, — о горе! — закрыта на замок. Причём на огромный, конюшенный, чёрт бы его побрал. Вчера ещё здесь не висел!! — всегда обращал внимание на подобную бытовую мелочь. И нелепое коммунальное чудо заключалось в том, что замок возник именно в минуту вселенского потопа. «Вот ведь…» — В сердцах и крепко ругнувшись, я пнул, прямо-таки запендюрил во всю силу треклятую дверь.

–î–≤–µ—Ä—å –±–µ–∑ —Å–∫—Ä–∏–ø–∞ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–µ–Ω—å–∫–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å. –ü–µ—Ç–ª–∏ –µ–ª–µ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è: ¬´–í–æ—Ç –≤–µ–¥—嬪.¬Ý

–í–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è –≤–Ω—É—Ç—Ä—å –∏ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã–ª –≤—Å–µ –∫—Ä–∞–Ω—ã –∫—Ä—è–¥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç–∞–º –Ω–∞—à—ë–ª. –í–∑–º—ã–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –∏ –∑–∞–º–æ—Ä—ë–Ω–Ω—ã–π, –≤—ã–±—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –≤–æ–ª—é. –ë–µ–∑ –æ—Å–æ–±–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏–ª –≤ –ñ–≠–ö.

Когда постучали в дверь, было уже под вечер. Взглянул на часы — полвосьмого.

— Входите, — спросонья, хрипло сказал я, — не заперто. — «Проспал часа два», — сообразил. — Кто там?

— ЖЭК, — в комнату вошёл паренёк вполне себе приличного виду.

–í –æ—Ç–≤–µ—Ç –Ω–∞ –º–æ–∏ –Ω–µ –≤ –º–µ—Ä—É —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –≥–ª–∞–∑–∞ –ø–∞—Ä–µ–Ω—ë–∫ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª:¬Ý

— ЖЭК вызывали?

— Вы и по вечерам ходите? — спросил более себя, чем гостя.

–ó–∞–∂—ë–≥ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É.¬Ý

— Понимаете, нет, — засмущался вошедший, — дело в том…

‚Äî –î–∞ –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç, —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â, ‚Äî –≤–æ –º–Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª–∞—Å—å-—Ç–∞–∫–∏ –∏—Ä–æ–Ω–∏—è. –° –ø–µ—Ä—á–∏–∫–æ–º.¬Ý

–í—ã–¥–æ—Ö–Ω—É–ª –¥—ã–º.

— Понимаете, я б не пришёл. Точнее, пришёл бы, но не сейчас, не сегодня, точнее…

‚Äî –£ –º–µ–Ω—è –∏ —Å—Ç—É–ª–∞-—Ç–æ —Å—É—Ö–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç, ‚Äî —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω–æ –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è, –Ω–µ –∑–Ω–∞—è, —á–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏—Ç—å —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â—É –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å. –í—Å—ë —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –≤–ª–∞–∂–Ω–æ–µ.¬Ý

–Ý–∞–∑–≤—ë–ª —Ä—É–∫–∞–º–∏.

‚Äî –ù–µ –Ω–∞–¥–æ, —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª—å. –í—ã –Ω–∞—à–ª–∏ –≤–µ–Ω—Ç–∏–ª—å? ‚Äî —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø–æ –¥–µ–ª—É.¬Ý

— Естественно, — ответил, в недоумении стоя напротив слесаря: — Вы слесарь? — уточнил я.

–ü—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –µ–º—É –ø–∞—á–∫—É.¬Ý

‚Äî –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, ‚Äî –Ω–µ—É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –≤—ã–º–æ–ª–≤–∏–ª –ø–∞—Ä–µ–Ω—å, –∑–∞–∫—É—Ä–∏–≤–∞—è.¬Ý

–ò –¥–æ—Å—Ç–∞–ª —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é –ø–æ—Ç—Ä—ë–ø–∞–Ω–Ω—É—é —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥—å:

¬Ý‚Äî –ü–æ—Å–ª—É—à–∞–π—Ç–µ.¬Ý

— Зачем? — я переставал что-либо понимать.

–ü—É—Å–∫–∞—è –¥—ã–º, –º—ã —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –¥—Ä—É–≥–∞.

‚Äî –ü–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç–µ, —è –∏ –≤ –ñ–≠–ö —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ—á–µ—Å—Ç—å —ç—Ç–æ‚Ķ –í–∞–º, ‚Äî —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.¬Ý

–ò —Ç—É—Ç –∂–µ –Ω–∞—á–∞–ª —á–∏—Ç–∞—Ç—å. –í—Å–ª—É—Ö.

–ü–æ—Ç–æ–º –º—ã –ø–∏–ª–∏ —á–∞–π. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–ø—è—Ç—å —á–∏—Ç–∞–ª–∏. –°–º–µ—è–ª–∏—Å—å. –í—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–∫—É—Ä. –í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å. –ß–∏—Ç–∞–ª–∏. –ü–µ—Ä–µ–¥ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–æ–º —è –æ–±–Ω—è–ª –µ–≥–æ, –∑–∞–∏–∫–∞—é—â–µ–≥–æ—Å—è, –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ ‚Äî –Ω–∞ —Ç–æ–º –∏ —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å, ‚Äî –≥–¥–µ-—Ç–æ –æ–∫–æ–ª–æ —à–µ—Å—Ç–∏. –ë—É–¥–∏–ª—å–Ω–∏–∫ –µ—â—ë –º–æ–ª—á–∞–ª.¬Ý

*

–í–æ—Ç –∏ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ. –ó–∞–∫–∏–ø–µ–ª–æ. –í –ß–µ–≤–µ–Ω–≥—É—Ä–µ, –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å, —Å–ø–æ–∑–∞—Ä–∞–Ω–∫—É –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª –∫–æ–º–º—É–Ω–∏–∑–º. –®—É—á—É, –≤—ã –ø–æ–Ω—è–ª–∏. –ó–∞–∫—Ä—ã–≤–∞—é —Å–≤–æ–π –¥–Ω–µ–≤–Ω–∏–∫.¬Ý

–õ–æ–∂–∏—Ç—å—Å—è —Å–ø–∞—Ç—å –Ω–µ—Ç—É —Å–º—ã—Å–ª–∞. –í–æ—Ä–æ–±—ã—à–∫–æ–º –≤—Å—Ç—Ä–µ–ø–µ–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç–æ —Å–Ω–∞, –∏–¥—É –Ω–∞ –ù–µ–≤—Å–∫–∏–π.¬Ý

–°–æ–≥–ª–∞—Å–∏—Ç–µ—Å—å, –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞-—Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∏, —É—Ç—Ä–æ ‚Äî —Ä–∞–π—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –¥–ª—è —Ä–∞–∑–º—ã—à–ª–µ–Ω–∏–π, –≤—ã–≤–æ–¥–æ–≤, –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π. –ü–∏—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏–π –≤–æ–∑–¥—É—Ö –ø–∞—Ö–Ω–µ—Ç –Ω–µ–æ–±—ä—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–µ–æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–º–æ—Å—Ç—å—é. –ù–µ–∏–∑–±–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å—é‚Ķ –ò —Å–∏—Ä–µ–Ω—å—é.¬Ý

–î–∞–∂–µ –ø—Ä–æ –ø–∞–ø–∏—Ä–æ—Å—ã –∑–∞–±—ã–≤–∞—é. –ë—É–¥—Ç–æ –Ω–µ –∫—É—Ä–∏–ª –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞. –Ý–µ–¥–∫–∏–µ –ª—é–¥–∏ —Å–ø–µ—à–∞—Ç –Ω–∞ —Ä–∞–Ω–Ω—é—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –°–¥–∞—ë—Ç—Å—è –º–Ω–µ, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö —Ç–æ—Ä–æ–ø–∏—Ç—Å—è –≤ –ñ–≠–ö, ‚Äî –¥–∞–±—ã –ø–æ—Å–ø–µ—Ç—å –Ω–∞ —Å—Ä–æ—á–Ω—ã–π —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω—ã–π –≤—ã–∑–æ–≤. –ê –µ–∂–µ–ª–∏ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–µ—Ç, –º–æ–∂–Ω–æ –±—É–¥–µ—Ç –¥–æ —É—Ç—Ä–∞ –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ—Ç—å —Å —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω—ã–º –∫–ª–∏–µ–Ω—Ç–æ–º –∑–∞ —Ç–≤–æ—Ä—á–µ—Å–∫–∏–º –∞–Ω–∞–ª–∏–∑–æ–º —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–π: ¬´–í–æ—Ç –≤–µ–¥—嬪.

–ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, —Ç–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–ª–µ—Å–∞—Ä—è –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–º –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ –≤ –°–æ—é–∑ –ø–∏—Å–∞—Ç–µ–ª–µ–π.