–Р –±—Л–ї–Њ –ї—М ¬Ђ–і—Г–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—М–µвА¶¬ї?¬†–Я–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –Р.–†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞

–Р –±—Л–ї–Њ –ї—М ¬Ђ–і—Г–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—М–µвА¶¬ї?¬†–Я–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –Р.–†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞

¬Ђ–Э–∞ —З—В–Њ –і–∞–љ —Б–≤–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г¬†

–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—Г—В—М –Ј–∞–Ї—А—Л—В –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ¬†

–С–Њ–≥ –Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї –Љ—А–∞–Ї–Њ–Љ?¬ї

–Ъ–љ–Є–≥–∞ –Ш–Њ–≤–∞, –≥–ї. 2, 23

–Т —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–і—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В—Б—П 235 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г¬ї –Р. –Э. –†–∞–і–Є—Й–µ–≤—Л–Љ...

–°–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–Љ —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–Љ, —З—М—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –ґ–µ–љ–∞ –Х. –†—Г–±–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –љ–∞–≤–µ–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–µ.¬†–Ю —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–Є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є —Г –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤. –Э–Њ —Б–∞–Љ–∞ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –∞–≤—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П¬ї –Є —Ж–µ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ...¬†–Я–µ—А–≤—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ—З–Є—В–∞—О—В —Г –љ–∞—Б —Б –і–∞–≤–љ–Є—Е –њ–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞вА¶ –Т–Њ—В —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ —Ж–µ–ї–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г¬ї: ¬Ђ–Э–µ –Љ–µ—З—В–∞ —Б–Є–µ, вАФ —П –Ј—А—О —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —Ж–µ–ї–Њ–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ¬ї. –Э–∞–і–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е —Б–Ї—А—Л—В —Б–Љ—Л—Б–ї –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П, —З–µ–Љ—Г –Њ–љ –Є —Е–Њ—В–µ–ї –њ–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ 17-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ —Б –ї–µ–≥–Ї–Њ–є —А—Г–Ї–Є ¬Ђ–≤–Њ–ґ–і—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞¬ї –Є —Б—В–∞–ї–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л–Љ, –∞ –∞–≤—В–Њ—А ¬Ђ–њ–µ—А–≤—Л–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ¬ї, —З—М–µ –Є–Љ—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ –≤ —А—П–і—Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ–Њ–Ј–≤–∞–≤—И–Є—Е –†—Г—Б—М –љ–∞ –±—Г–љ—В. –•–Њ—В—ПвА¶ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –і–∞ –Є –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –Р. –Э. –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ. –Э–µ—В –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞—А–µ –Ѓ. –Р–є—Е–µ–љ–≤–∞–ї—М–і–∞ ¬Ђ–°–Є–ї—Г—Н—В—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є¬ї, —З—В–Њ –±—Л–ї –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ –≤ 20-–µ –≥–Њ–і—Л XX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П. –Ш–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ ¬Ђ–Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ¬ї —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ —Б–Њ—З–ї–Њ –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –≤ —Б–≤–Њ–є –і–≤—Г—Е—В–Њ–Љ–љ—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–Є¬ї вАФ 1990 –≥–Њ–і –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞. –Ч–∞—В–Њ –≤ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г—З–Є–ї–Є –Љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ) –Њ–љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Л–Љ, –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ—Л–Љ, –§–Њ–љ–≤–Є–Ј–Є–љ—Л–Љ. –Ґ–∞–Ї–∞—П –≤–Њ—В –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞ —Н–њ–Њ—Е–Є: –Є –Ї–љ–Є–≥—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –Є –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –Ј–∞ —Б–≤–Њ–є —Б—З–µ—В, –∞ –љ–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М!¬†

–Э–Њ –і–∞–≤–∞–є—В–µ –±–µ–≥–ї–Њ –њ—А–Њ–±–µ–ґ–Є–Љ—Б—П –њ–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П-–љ–µ–њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–Љ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —В–Њ—З–Ї–Є –µ–≥–Њ —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є ¬Ђ–±—Г–љ—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞ —Е—Г–ґ–µ –Я—Г–≥–∞—З–µ–≤–∞¬ї вАФ –Ї—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II –Є, –Ї–Њ–ї—М –≤–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П, —Д—А–∞–Ј–∞ —Н—В–∞ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–є –≤–µ—Б –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ.¬†

–†–Њ–і–Є–ї—Б—П –Р. –Э. –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –≤ —Б–µ–ї–µ –Э–µ–Љ—Ж–Њ–≤–Њ, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ь–∞–ї–Њ—П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Ж–∞ (–≤ 120 –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л), 20 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1749 –≥., –≤ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –≤–ї–∞–і–µ–≤—И–µ–є –і–≤—Г–Љ—П —В—Л—Б—П—З–∞–Љ–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е. –Я–Њ–њ—Г—В–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤—Л—Е –±—Л–ї–Њ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–µ—В–µ–є: 7 —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Є 4 –і–Њ—З–µ—А–Є. –Ь–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –Р—А–≥–∞–Љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е; –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Р—А–≥–∞–Љ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї —А–µ–Ї—В–Њ—А –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –Т —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –Є –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї. –Ш —Е–Њ—В—П —З–Є—Б–ї–Є–ї—Б—П –Њ–љ –њ—А–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –љ–Њ –Њ–±—Г—З–∞–ї—Б—П –љ–∞ –і–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞.

13 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1762 –≥. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї–Њ—А–Њ–љ–∞—Ж–Є—П –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II, –∞ 15 –љ–Њ—П–±—А—П –Є–Ј–і–∞–µ—В—Б—П —Г–Ї–∞–Ј –Њ –љ–∞–±–Њ—А–µ –≤ —Б–≤–Є—В—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –њ–∞–ґ–µ–є ¬Ђ–Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–µ—В–µ–є –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤¬ї —З–Є—Б–ї–Њ–Љ –≤ 40 –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –†–∞–і–Є—Й–µ–≤. –Ш–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –Њ –њ–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–Є: ¬ЂвА¶–±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ—Л–є –і—Г—Е –Є —А–∞–Ј—Г–Љ –љ–µ–Њ–њ—Л—В–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ –њ—А–µ—В–Є–ї –≤ –≤–µ—Б–µ–ї–Є–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞—В—М—Б—П —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ, —З—Г–ґ–і—Л–Љ —Б–Ї–Њ—А–±–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ—А–≤–Њ–≤ —Б–Њ–і—А–∞–≥–∞–љ–Є—П¬ї. –Р –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞–±–Є—А–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В—Л –љ–∞ —Г—З–µ–±—Г –≤ –Ы–µ–є–њ—Ж–Є–≥–µ, —З—В–Њ–± –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Л—И–ї–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–µ —Б—Г–і–µ–є—Б–Ї–Є–µ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ. –Ь–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Є —В–Њ–ї–Ї—Г–µ—В –Њ–љ –Є—Е –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –њ–Њ-—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є?¬†

¬Ђ–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞, –Љ–µ–ґ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –≤–Њ—Б—Е–Њ—В–µ–ї–∞, —З—В–Њ–± –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є, –≤ –і–µ–ї–∞—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –Є–ї–Є —Б—Г–і–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П, –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Б—Г–і–µ–є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ—В–ї–Є—З–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і—Л –Њ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –і–µ—П–љ–Є—П–Љ–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –љ–∞ —Б—Г–і–µ¬ї, вАФ —Б–ї–Њ–≤–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –Њ–± –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–µ –љ–∞ —Г—З–µ–±—Г –≤ –Ы–µ–є–њ—Ж–Є–≥.¬†

–Т —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1766 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ–∞–ґ–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Њ—В—З–Є–Ј–љ—Л, –Ї—Г–і–∞ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –ї–Є—И—М —З–µ—А–µ–Ј –њ—П—В—М –ї–µ—В. –Ш–Ј –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –Њ –≥–Њ–і–∞—Е —Г—З–µ–±—Л –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ –≤ ¬Ђ–Ц–Є—В–Є–µ –§–µ–і–Њ—А–∞ –£—И–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї: ¬ЂвА¶–њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–Љ —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є–Є –Њ–љ –њ–Њ—З–µ–ї –љ–∞—Б –±–Њ–≥–Њ–Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞–Љ–ЄвА¶¬ї вАФ –њ–Є—И–µ—В –Њ–љ –Њ —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Ї –љ–Є–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ъ—Г—В—Г–Ј–Њ–≤–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –≤ –°–µ–љ–∞—В вАФ –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —Б —З–Є–љ–Њ–Љ —В–Є—В—Г–ї—П—А–љ—Л—Е —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Њ–љ –Є—Й–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–∞–ї–∞–љ—В–∞–Љ –≤ –Ї—А—Г–ґ–Ї–µ –Э. –Ш. –Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤–∞, –≤ —З—М–µ–є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є–Ј–і–∞–µ—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –Ї–љ–Є–≥–Є –Ь–∞–±–ї–Є ¬Ђ–†–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є–ї–Є –Ю –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤–Є—П –Є –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є—П –≥—А–µ—Е–Њ–≤¬ї. –Т–µ—Б–љ–Њ–є 1773 –≥–Њ–і–∞ –µ–Љ—Г —Г–ґ–µ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ–љ–Њ—А–∞—А –њ–Њ 7 —А—Г–±–ї–µ–є –Ј–∞ –њ–µ—З–∞—В–љ—Л–є –ї–Є—Б—В. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –њ—А–Є —И—В–∞–±–µ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–љ—И–µ—Д–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –С—А—О—Б–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, –Є–ї–Є –Њ–±–µ—А-–∞—Г–і–Є—В–Њ—А–∞. –Я—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Б–Ї–∞—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –∞—А–Љ–Є–Є! –Ш —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—Г–≥–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—Л—Б—П—З–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В (–≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ) –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –±—Г–љ—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—Г–≥–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–љ—В–∞ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–µ–≤—Л–µ —Б—Г–і—Л, –Ј–∞—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, –Ї–µ–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є —П–≤–ї—П–ї—Б—П –†–∞–і–Є—Й–µ–≤. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –ї–Є –Њ–љ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е —Б—Г–і–∞—Е? –Ґ—А—Г–і–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –љ–∞ —Б–µ–є —Б—З–µ—В –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Э–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–Ј–љ–Є –Я—Г–≥–∞—З–µ–≤–∞ –≤ 1775 –≥. –Њ–љ –Љ–µ–љ—П–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Ї —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—ОвА¶¬†

–Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Њ–љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—Б—П —Б —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–ґ. –Х–≥–Њ –і—А—Г–Ј—М—П: –Э–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –І–µ–ї–Є—Й–µ–≤, –†—Г–±–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї–Є –Љ–∞—Б–Њ–љ–∞–Љ–Є, –Є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤—Л–Љ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є. –С—Л–ї–Њ –ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –≤ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б—В–≤–Њ? –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В –љ–µ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ.¬†–Ь–µ–ґ —В–µ–Љ —Б—Г–і—М–±–∞ —Б–≤–Њ–і–Є—В –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ —Б–Њ —Б—В–∞—В—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –†—Г–±–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ (–±—Г–і—Г—Й–Є–Љ —В–µ—Б—В–µ–Љ), –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–Њ–Љ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –У—А—П–Ј–љ–Њ–є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Є —В—А–µ—Е –њ—А–µ–ї–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є: –Р–љ–љ—Г, –Ы–Є–Ј—Г –Є –Ф–∞—И—Г. –°–ї—Г–ґ–Є—В –Т. –Ъ. –†—Г–±–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ вАФ –≥–Њ—Д-–Ї—Г—А—М–µ—А–Њ–Љ (–≤ –µ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ —А–µ–≥–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –≤ –Њ—Б–Њ–±—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є—Е –љ–∞ –±–∞–ї). –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –ґ–µ–љ–Є—В—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–є –Є–Ј –і–Њ—З–µ—А–µ–є –†—Г–±–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е, –Р–љ–љ–µ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–µ. –І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і —Г –љ–Є—Е —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Б—Л–љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є, –µ—Й–µ —З–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є, –∞ —З—Г—В—М –њ–Њ–Ј–ґ–µ –Є –і–Њ—З—М. –Э–Њ –≤ 1783 –≥–Њ–і—Г, –њ—А–Є —А–Њ–і–∞—Е, –ґ–µ–љ–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В. –•–Њ—А–Њ–љ—П—В –µ–µ –њ—А–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ-–Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–∞–≤—А–µ. –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤–і–Њ–≤—Ж–Њ–Љ —Б —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –і–µ—В—М–Љ–Є –љ–∞ —А—Г–Ї–∞—Е. –Т–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—В—М –і–µ—В–µ–є –µ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В —А–Њ–і–љ–∞—П —Б–µ—Б—В—А–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–є –ґ–µ–љ—Л вАФ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л—Е –і–µ–≤–Є—Ж —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї—М—О. –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–µ—В ¬Ђ–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ–Њ–є¬ї –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞, –љ–Њ —Г–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б–Њ —Б–≤–Њ—П—З–µ–љ–Є—Ж–µ–є –љ–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є—В–Є—П, –љ–Є –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–∞ –Ї –љ–µ–Љ—Г –і–µ—В–µ–є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —А–Њ–і–Є–ї–∞ –µ—Й–µ —В—А–Њ–Є—Е, –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–ї. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—Б—Л–ї–Ї–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М, –Є –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П —Б –і–µ—В—М–Љ–Є –Є —Б–≤–Њ—П—З–µ–љ–Є—Ж–µ–є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, —В–Њ –≤ 1797 –≥. –≤ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–µ –†—Г–±–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М.

–Т –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ –≤ –∞–Ї—В–∞—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Є —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е –њ—А–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б—М –њ–Њ–і вДЦ 56 –Њ—В 9 –∞–њ—А–µ–ї—П 1797 –≥–Њ–і–∞: ¬Ђ–Ь–∞–є–Њ—А—Б–Ї–∞—П –і–Њ—З—М –і–µ–≤–Є—Ж–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –†—Г–±–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П 47 –ї–µ—В –њ–Њ–Љ—А–µ¬ї. –Т–і—Г–Љ–∞–є—В–µ—Б—М, ¬Ђ–і–µ–≤–Є—Ж–∞ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞¬ї. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –µ–є —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є–ґ–Є–≤–∞–ї–Ї–Є –њ—А–Є –Љ—Г–ґ–µ —Г–Љ–µ—А—И–µ–є —Б–µ—Б—В—А—Л, –Є–Љ–µ—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Є ¬Ђ–і—Г–Љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ—М–µ¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—И—М—Б—П –Њ –±–ї–∞–≥–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, —В–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ—И—М –Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —А—П–і–Њ–Љ.¬†

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ. –° 1777 –≥–Њ–і–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –љ–∞ —Б–µ–є —А–∞–Ј –≤ –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж-–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–µ–і–∞–ї–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤ —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є. –Э–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –µ–µ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –≥—А–∞—Д –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤. –Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –±—Л–≤—И–Є–Љ –њ–∞–ґ–Њ–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Є –±—А–∞—В–Њ–Љ –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Ф–∞—И–Ї–Њ–≤–Њ–є вАФ —Д—А–µ–є–ї–Є–љ–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л (—Г—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –Т–Њ—А–Њ–љ—Ж–Њ–≤–Њ–є) —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б–∞–Љ—Л–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Ф–∞—И–Ї–Њ–≤–∞¬†—В–Њ–ґ–µ –љ–µ —З—Г—А–∞–ї–∞—Б—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–∞ –Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–є —Б—З–µ—В –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л–є –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–°–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞¬ї.

–Т —П–љ–≤–∞—А–µ 1783 –≥. –Њ–±–љ–∞—А–Њ–і—Г–µ—В—Б—П —Г–Ї–∞–Ј ¬Ђ–Ю –≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е¬ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Њ —З–∞—Б—В–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–∞–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В—М ¬Ђ—В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –і–ї—П –њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Є—П –Ї–љ–Є–≥ –љ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—В—М –Њ—В –њ—А–Њ—З–Є—Е —Д–∞–±—А–Є–Ї –Є —А—Г–Ї–Њ–і–µ–ї–Є–є¬ї. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–Љ –њ–Њ —Е–Њ–і—Г –і–µ–ї–∞, —З—В–Њ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —А–µ—И–Є–ї–Њ –њ–Њ–є—В–Є –≤ –љ–Њ–≥—Г —Б –Х–≤—А–Њ–њ–Њ–є –Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ–µ—З–∞—В—М –Њ–±—Й–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ ¬Ђ—А—Г–Ї–Њ–і–µ–ї–Є—П¬ї, –Њ —З–µ–Љ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї–Њ, –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О (—Б—В–∞–љ–Њ–Ї —Б–Њ —И—А–Є—Д—В–Њ–Љ) —Г –љ–µ–Ї–Њ–≥–Њ –®–љ–Њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –У—А—П–Ј–љ–Њ–є, –∞ –љ–∞–±–Њ—А—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј —В–∞–Љ–Њ–ґ–љ–Є. (–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П! вАФ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –±—Л —Б–µ–є—З–∞—Б.)

–Ю–і–љ–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї: ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Ї –і—А—Г–≥—Г, –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г –≤ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–µ, –њ–Њ –і–Њ–ї–≥—Г –Ј–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ¬ї. –І—В–Њ —Н—В–Њ –Ј–∞ –і—А—Г–≥ –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ґ–Њ–±–Њ–ї—М—Б–Ї–µ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –ї–Є –Њ–љ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т ¬Ђ–Я–Є—Б—М–Љ–µ –Ї –і—А—Г–≥—ГвА¶¬ї, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—О –≤ –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Я–µ—В—А—Г I, –љ–µ—В –Є –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–њ–∞–і–Њ–Ї –љ–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–≤ –Ї —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—О –Њ–љ–Њ–є. –°–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В: ¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –і–∞ –±—Г–і–µ—В —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —В–≤–Њ–µ, —А–µ—З–µ—В –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є—Ж–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞ –µ–≥–Њ –Є –і–µ–ї –Є –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В –≥–ї–∞–Ј—Г. –Т—Б–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г. –Ш –µ–µ —Б–ї–µ–Ј—Л —А–∞–і–Њ—Б—В–Є –Њ—А—И–∞—О—В –ї–∞—В–Є–љ—Л¬ї, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ –Њ–± –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–µ. –І–µ–Љ –љ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ –Є –≤–µ—А–љ–Њ–њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–є, ¬Ђ–Њ—А–Њ—Б–Є–≤—И–Є–є –ї–∞—В–Є–љ—Л¬ї —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –ї–Є–Ї—Г—О—Й–Є–Љ –њ–Њ —Б–ї—Г—З–∞—О —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ?!¬†

–Т—Б–µ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ –њ–µ—З–∞—В–∞–љ–Є—О, –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –£–њ—А–∞–≤—Г –±–ї–∞–≥–Њ—З–Є–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –Є —Б–Њ —Б–Њ–≤–µ–є, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ–Њ: ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г¬ї. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–∞ –Њ–±–µ—А-–њ–Њ–ї–Є—Ж–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–Њ–Љ –Э. –Ш. –†—Л–ї–µ–µ–≤—Л–Љ –ЄвА¶ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є 22 –Є—О–ї—П 1789 –≥–Њ–і–∞. –Т—Л—И–ї–∞ –≤ —Б–≤–µ—В –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ –њ—А–Њ–і–∞–ґ—Г –Ї–љ–Є–≥–∞ –≤ –Љ–∞–µ 1790 –≥–Њ–і–∞, –∞ —Г–ґ–µ 30 –Є—О–љ—П –∞–≤—В–Њ—А –±—Л–ї –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µвА¶¬ї –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–µ. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –Њ–±—Й–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ: –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, –і–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, —Б—Г–і, –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Є —Б—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –≤ –Ш–ї–Є–Љ—Б–Ї.

–Э–Њ –Ј–∞ —З—В–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞, –∞ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–µ–є –Є –≤—Л—Б—И–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ—А–Є—З–Є—Б–ї–Є–ї–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П¬ї –Ї ¬Ђ–±—Г–љ—В–Њ–≤—Й–Є–Ї–∞–Љ —Е—Г–ґ–µ –Я—Г–≥–∞—З–µ–≤–∞¬ї? –Я–Њ—З–µ–Љ—Г? –Я—А–∞–≤–і–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї–Њ–ї–µ—В? –Э–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–і–∞–µ—В—Б—П —А—П–і –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –Њ–њ—Г—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, —Б–ї–∞–≤–∞ –С–Њ–≥—Г, –љ–µ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-—Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ, –Є —В–∞–Ї –і–∞–ї–µ–µ... –Ш –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –љ–µ —В–∞—Й–∞—В –љ–∞ –њ–ї–∞—Е—Г. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї –Њ–і–Є–љ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤? –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М вАФ –Ј–∞ —П–≤–љ—Г—О –ї–Њ–ґ—М. –Ю–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–ї —В–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –ґ–∞–љ—А –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –њ–∞—Б–Ї–≤–Є–ї–µ–Љ. –Ю–љ –Љ–Њ–≥, –Ї–∞–Ї —З–µ—Б—В–љ—Л–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ, –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–Њ (–і–Њ–Ї–ї–∞–і–љ—Г—О –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї—Г, –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Є–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–Њ–і–µ) –љ–∞ –Є–Љ—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї –ї–Є—И–µ–љ –љ–Є –Њ–і–Є–љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –ґ–Є—В–µ–ї—М, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В: –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –≤ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є¬ї —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї—Г –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е, –≥–і–µ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞ –љ–∞–і –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–∞–Љ–Є. –Ф–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Є –≤ —Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –ЄвА¶ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є. –І—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, –Ї–Њ–ї—М —Г –љ–∞—Б –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –Є—Б—В—Ж–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ–µ—А–≤–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Х–Љ—Г-—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –љ–µ –њ–Њ—Б–Љ–µ—О—В. –Ш –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞, –њ–Њ—И–ї–Є –Њ–љ –µ–µ –љ–∞ –Є–Љ—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л (–µ—Б–ї–Є –±—Л –і–Њ—И–ї–∞ –і–Њ –љ–µ–µ! вАФ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М), –≥–і–µ –Њ–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –±—Л –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, —З—В–Њ —Б—В–Њ–ї—М –њ—Л–ї–Ї–Њ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–ЄвА¶¬ї

–Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–љ–µ —Б–ї—Л—И–Є—В—Б—П –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є —А–Њ–њ–Њ—В, –µ–і–≤–∞ –љ–µ –Ї—А–Є–Ї —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞—Е –Љ–∞—А–Ї—Б–Є–Ј–Љ–∞-–ї–µ–љ–Є–љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—О—Й–µ–≥–Њ. –Ъ—В–Њ —П –і–ї—П –љ–Є—Е? –†—П–і–Њ–≤–Њ–є —Й–µ–ї–Ї–Њ–њ–µ—А, –њ—Л—В–∞—О—Й–Є–є—Б—П –љ–Є–Ј–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М —Г—Б—В–Њ–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ. –Э–µ –±—Г–і–µ–Љ —Б–њ–Њ—А–Є—В—М. –Ш —А—П–і–Њ–≤–Њ–є, –Є –њ—Л—В–∞—О—Й–Є–є—Б—П. –Э–Њ –µ—Б—В—М —Г –Љ–µ–љ—П —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –µ–Љ—Г вАФ –Я—Г—И–Ї–Є–љ. –Ґ–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ –≤–µ—А—П—В. –°–њ—А–Њ—Б–Є–Љ –µ–≥–Њ: ¬Ђ–І—В–Њ –Т—Л, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З, –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ –Њ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–µ?¬ї –Ш –њ—Г—Б—В—М –њ—А–Њ—Б—В–Є—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М –і–ї–Є–љ–љ–Њ—В—Л –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е —Ж–Є—В–∞—В, –љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –і–ї–Є–љ–љ–Њ—В—Л —Г –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞?!¬†

¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г¬ї –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ: –Њ–љ –Є—Б–Ї–∞–ї, —З—В–Њ –±—Л –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є—В—М —Б —Б–Њ–±–Њ–є –≤ –і–Њ—А–Њ–≥—Г –і–ї—П —З—В–µ–љ–Є—П, –∞ –µ—Е–∞–ї –Њ–љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г вАФ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –Я–∞–Љ—П—В—Г—П, —З—В–Њ –≤ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–Є ¬ЂвА¶—З–µ–Љ –Ї–љ–Є–≥–∞ —Б–Ї—Г—З–љ–µ–µ, —В–µ–Љ –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ¬ї, –Њ–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –і—А—Г–Ј–µ–є, –Є —В–Њ—В –≤—А—Г—З–Є–ї –µ–Љ—Г ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ¬ї –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞. –Я—А–Њ—З—В—П –µ–≥–Њ, –Я—Г—И–Ї–Є–љ –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ, —З—В–Њ —В—Г—В –ґ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µвА¶¬ї, —Б –Ј–µ—А–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ: ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥¬ї. –Ш —З—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ¬ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞—И–Є–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і–∞–Љ–Є. –Ю—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Є—Й–Є—В–µ —Б–∞–Љ–Є. –Р —В–µ–њ–µ—А—М —Ж–Є—В–∞—В—Л –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л:

¬ЂвАЬ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—ГвАЭ, –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–Є–є –Є —Б–ї–∞–≤—Л, –µ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –і–∞–ґ–µ –Њ –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≥–µвА¶ –°–µ—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –љ–∞ –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –≤–µ–ї—М–Љ–Њ–ґ –Є –њ—А–Њ—З. –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ—Л –Є –њ–Њ—И–ї—Л. –Я–Њ—А—Л–≤—Л —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –ґ–µ–Љ–∞–љ–љ–Њ–є –Є –љ–∞–і—Г—В–Њ–є, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Б–Љ–µ—И–љ—Л¬ї.

–Я—Г—И–Ї–Є–љ –њ–Є—И–µ—В —Н—В–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Є—Е –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Є–ї–Є –љ–µ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –ґ–Є–Ј–љ–Є. –†–∞–і–Є—Й–µ–≤—Г –±—Л–ї–Њ 40 –ї–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ¬ї, –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Э–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л –њ–Њ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Є—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П!¬†

¬Ђ–Ю–љ –µ—Б—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–ї—Г –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ—М—П, вАФ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–µ—В –∞–≤—В–Њ—А–∞ —В–∞–Ї –ґ–µ –±—Л–≤—И–Є–є —З–ї–µ–љ –Љ–∞—Б–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –ї–Њ–ґ, —В—П–≥–Њ—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–њ–µ–Ї–Њ–є –Є —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–Њ–є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. вАФ –Э–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—И–µ–і—И–µ–Љ—Г, —Б–ї–∞–±–Њ—Г–Љ–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ –≤–µ–Ї–Њ–Љ, —Б–ї–µ–њ–Њ–µ –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–Є–µ –Ї –љ–Њ–≤–Є–Ј–љ–µ, —З–∞—Б—В–љ—Л–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞–Њ–±—Г–Љ –њ—А–Є–љ–Њ—А–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, вАФ –≤–Њ—В —З—В–Њ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –≤ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–µвА¶ –Ю–љ –њ–Њ–љ–Њ—Б–Є—В –≤–ї–∞—Б—В—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і, –Ї–∞–Ї —П–≤–љ–Њ–µ –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є–µ; –љ–µ –ї—Г—З—И–µ –ї–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Є —Г–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –Ї –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ: –Њ–љ –Ј–ї–Є—В—Б—П –љ–∞ —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Г; –љ–µ –ї—Г—З—И–µ –ї–Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Е, –Ї–Њ–Є–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї–Є, –і–∞–±—Л, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—В–µ—Б–љ–µ–љ–Њ –Є –Љ—Л—Б–ї—М, —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л–є –і–∞—А –С–Њ–ґ–Є–є, –љ–µ –±—Л–ї–∞ —А–∞–±–Њ–є –Є –ґ–µ—А—В–≤–Њ—О –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Г–њ—А–∞–≤—Л, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, вАФ —З—В–Њ–± –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –љ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї —Б–µ–≥–Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –Ї –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—О —Ж–µ–ї–Є –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є? –Э–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –Є –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Њ –±—Л –љ–Є —И—Г–Љ–∞, –љ–Є —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–∞, –Є–±–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞–ї–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є –Є—Е –њ—А–Є—В–µ—Б–љ—П–ї–Њ, –љ–Њ –µ—Й–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –Є—Е —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–Є—П, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ –љ–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Є—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ –Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Л вАФ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ—Г–ґ–і—Г –≤ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –ї—О–і–µ–є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є—Е, –љ–µ –њ—Г–≥–∞—П—Б—М –Є—Е —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї—П—П—Б—М –Є—Е –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї.

–Ф–∞ –Љ–Њ–≥ –ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –і—А—Г–≥ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Л, –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Њ—В –љ–µ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–є —Б–∞–Љ, –Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б–≥—Г–±–Є–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є–µ¬ї, вАФ –њ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є?! –Я–Є—Б–∞–ї –Њ–љ —Н—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Ї—А–∞–є–љ–Є—Е –Љ–µ—А –Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –±—Г–і—Г—З–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–Є—В–Є—П –ї—О–±–Њ–є –Ї—А–Њ–≤–Є, –≤–Њ –Є–Љ—П –ї—О–±—Л—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –Є–і–µ–є –Є —Б–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–є. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї—Г—О ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–љ—Б–Ї—Г—О –і–Њ—З–Ї—Г¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—П–≥–µ. –Э–∞ —З—М–µ–є –Њ–љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ? –Я—А–Є—П—В–µ–љ –ї–Є —Б–∞–Љ –Я—Г–≥–∞—З–µ–≤ –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є? –Р —З—М–µ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В –У—А–Є–љ–µ–≤? –Ф–∞, –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Й–∞–µ—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞вА¶ –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—О –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–∞. –Ш —Б—В–Њ–Є—В –ї–Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –Њ–±–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–Є? –Я–Њ—Н—В –±—Л–ї –Є—Б–Ї—А–µ–љ–µ–љ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ! –°–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–љ–Њ—И—Г –Є–Ј–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –≤ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–ЄвА¶¬ї –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤—Г, –љ–Њ –Є –њ–µ—А–≤–µ–є—И–µ–Љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ–Њ–Љ—Г вАФ –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –љ–Є—Б–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–µ—В –Ї–∞–Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–∞:

¬Ђ–Т –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤–µ –љ–µ—В –љ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, –љ–Є –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Ю–і—Л –µ–≥–Њ, –њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А—Ж–µ–≤, –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –Ј–∞–±—Л—В—Л –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, —Г—В–Њ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л –Є –љ–∞–і—Г—В—Л. –Х–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–Њ –≤—А–µ–і–љ–Њ–µ –Є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤ –љ–µ–є –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П. –Т—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ–∞—А–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В—Л –Є —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАФ –≤–Њ—В —Б–ї–µ–і—Л, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Л–Љ. –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ —Б–∞–Љ –љ–µ –і–Њ—А–Њ–ґ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–µ–є –Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї—Б—П –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ—Л—В–∞—Е, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –Њ–і–∞—Е –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ—В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –і–µ–љ—М —В–µ–Ј–Њ–Є–Љ–µ–љ–Є—В—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Њ—З.¬ї.

–Х–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ, –±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –ї–Є—Ж–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б—Г, –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В–Є. –У–і–µ –ґ–µ –±—Л–ї–Є –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Є –і–ї—П —И–Ї–Њ–ї –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤, —Б—В–∞–≤—П —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ–Њ—Б—В—М –Ь–Є—Е–∞–є–ї—Л –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤—Г —Г–≥–ї–∞? –Ш–ї—М –Њ–љ–Є –љ–µ —З–Є—В–∞–ї–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞? –Р –Ї–∞–Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞, –µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–Є—Б—В–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М. –Э–µ—В, –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –љ–∞—И–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ–љ–Ј–Њ—А—Л —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µвА¶¬ї, –Њ–љ–Є, –љ–µ –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞—П—Б—М –±—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Н—В–Њ, —З—В–Њ–± –Є –і–∞–ї–µ–µ –≤–µ—Й–∞—В—М –Њ–± ¬Ђ—Г–≥–љ–µ—В–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –Ј–∞–±–Є—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–µ¬ї, –Ј–∞—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—П —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–µ–±–µ —Е–ї–µ–± –љ–µ–њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є:

¬Ђ–Т–Ј–≥–ї—П–љ–Є—В–µ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞: –µ—Б—В—М –ї–Є –≤ –љ–µ–Љ —В–µ–љ—М —А–∞–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є –Є —А–µ—З–Є? –Ю –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ6–Њ—Б—В–Є –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –Я—А–µ–і–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞. –Я—А–Њ–≤–Њ—А—Б—В–≤–Њ –Є –ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В—М —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л. –Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –µ–Ј–і–Є—В –Є–Ј –Ї—А–∞—П –≤ –Ї—А–∞–є –њ–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–µ –Ј–љ–∞—П –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є, –Є –≤–µ–Ј–і–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В, –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –µ–≥–Њ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞—О—В —Б –љ–Є–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П.

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–ї–Є—Й–∞. –Э–Є—Й–Є–є, —Г—Е–Њ–і—П —Б–Ї–Є—В–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –Љ–Є—А—Г, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–≤–Њ—О –Є–Ј–±—Г. –≠—В–Њ–≥–Њ –љ–µ—В –≤ —З—Г–ґ–Є—Е –Ї—А–∞—П—Е. –Ш–Љ–µ—В—М –Ї–Њ—А–Њ–≤—Г –≤–µ–Ј–і–µ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –µ—Б—В—М –Ј–љ–∞–Ї —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є; —Г –љ–∞—Б –љ–µ –Є–Љ–µ—В—М –Ї–Њ—А–Њ–≤—Л –µ—Б—В—М –Ј–љ–∞–Ї —Г–ґ–∞—Б–љ–Њ–є –±–µ–і–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞—И –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ –Њ–њ—А—П—В–µ–љ –њ–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–µ –Є –њ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г: –Ї–∞–ґ–і—Г—О —Б—Г–±–±–Њ—В—Г —Е–Њ–і–Є—В –Њ–љ –≤ –±–∞–љ—О; —Г–Љ—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –≤ –і–µ–љ—МвА¶

–°—Г–і—М–±–∞ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞ —Г–ї—Г—З—И–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ –і–љ—П –љ–∞ –і–µ–љ—М –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—ПвА¶ –С–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤; —Н—В–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –і–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ¬ї.

¬Ђ–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –і–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–ЊвА¶¬ї вАФ –Э–Њ –љ–µ –і–ї—П –љ–∞—Б, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є—Е –Њ–≥—Г–ї—М–љ–Њ –Њ—Е–∞–Є–≤–∞—В—М –Є —Б–∞–Љ —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ, –Є –≤–ї–∞—Б—В—М —Ж–∞—А—Б–Ї—Г—О, –Є —Г–ґ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–є –і—Г—И –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –љ–∞—И –љ—А–∞–≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є, —З—В–Њ –Љ—Л –Є–ї–Є –≤—Б–µ –Љ–∞–ґ–µ–Љ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤–Њ—А–Њ—В–∞ –і–µ–≥—В–µ–Љ —Г –Ј–∞–≥—Г–ї—П–≤—И–µ–є –і–µ–≤–Ї–Є, –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Њ—Б–Є–Љ –і–Њ –љ–µ–±–µ—Б –Є —Б–ї–∞–≤–Є–Љ –і–Њ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –ї–Є –Ї–∞–Ї—Г—О, —Н–њ–Њ—Е—Г, —З—В–Њ–± –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –≤ –љ–µ–є —А–∞–Ј–Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Є –њ—А–µ–і–∞—В—М –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—А—Г–≥–∞–љ–Є—О. –¶–µ–ї—М –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –≤ –Њ—Е–∞–Є–≤–∞–љ–Є–Є –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ –Є –µ–≥–Њ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Є —Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—ПвА¶¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В –Є–Ј—Г—З–∞—В—М—Б—П —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е —Г–і–Њ—Б—Г–ґ–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М —В–Њ—В —В—А—Г–і –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞.

–Ъ–∞–Ї –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —А–∞–і–Є—Й–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µвА¶¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ 1917 –≥–Њ–і–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤—Б–µ —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤—Л—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї–Є —В–µ—Е –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є, –Ї—В–Њ —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ –Є–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–µ. –Ш–Ј —Ж–∞—А–µ–є –Є —Б–µ–є—З–∞—Б ¬Ђ–њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В¬ї –ї–Є—И—М –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є –Я–µ—В—А–∞ I. –Я–Њ–і—Г–Љ–∞–є—В–µ —Б–∞–Љ–Є вАФ –Ј–∞ —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —З–µ—Б—В—М? –Ю—Б–Њ–±–Њ –і–Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–µ II. –Э–µ –±—Г–і—Г –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—В—М –≤—Б–µ —Н–њ–Є—В–µ—В—Л, —З—В–Њ —Б—Л–њ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –µ–µ –∞–і—А–µ—Б —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є. –Ъ—А–∞—В–Ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Н–њ–Њ—Е–∞ –µ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г, –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–∞–Љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–∞—Б—М –≤—Б–µ–Љ–µ—А–љ–Њ. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є вАФ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ, вАФ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞—В—М –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –£–Ї–∞–Ј –Њ–± –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–Є –≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Л–љ–Є –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞—А–Њ–і –љ–µ –±—А–Є—В—М–µ–Љ –±–Њ—А–Њ–і –Є ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—В–µ—Б–Њ–Љ¬ї, –∞ –њ—Г—В–µ–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ, –≥—Г–Љ–∞–љ–љ—Л–Љ. –Ш —Г–ґ –Ї–Њ–ї—М –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Њ—В –Њ–±—А–∞—В–Є–Љ—Б—П –≤–љ–Њ–≤—М –Ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г, –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ–Љ—Б—П –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В:

¬Ђ–Я—А–Њ—З—В–Є—В–µ –ґ–∞–ї–Њ–±—Л –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–±—А–Є—З–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤: –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –≤—Б—В–∞–љ—Г—В –і—Л–±–Њ–Љ –Њ—В —Г–ґ–∞—Б–∞. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є–є, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є! –Ъ–∞–Ї–Њ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –≤–∞—А–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, –Ї–∞–Ї–∞—П —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П –±–µ–і–љ–Њ—Б—В—М! –Т—Л –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ –і–µ–ї–Њ –Є–і–µ—В –Њ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–Є —Д–∞—А–∞–Њ–љ–Њ–≤—Л—Е –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і, –Њ –µ–≤—А–µ—П—Е, —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –њ–Њ–і –±–Є—З–∞–Љ–Є –µ–≥–Є–њ—В—П–љ. –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ—В: –і–µ–ї–Њ –Є–і–µ—В –Њ —Б—Г–Ї–љ–∞—Е –≥-–љ–∞ –°–Љ–Є—В–∞ –Є–ї–Є –Њ–± –Є–≥–Њ–ї–Ї–∞—Е –≥-–љ–∞ –Ф–ґ–∞–Ї—Б–Њ–љ–∞. –Ш –Ј–∞–Љ–µ—В—М—В–µ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –µ—Б—В—М –љ–µ –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ —Б—В—А–Њ–≥–Є—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ—В –≤ –Љ–Є—А–µ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ–µ–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞. вА¶—Г –љ–∞—Б –љ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ. –Я–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —В—П–≥–Њ—Б—В–љ—Л. –Я–Њ–і—Г—И–љ–∞—П –њ–ї–∞—В–Є—В—Б—П –Љ–Є—А–Њ–Љ; –±–∞—А—Й–Є–љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ; –Њ–±—А–Њ–Ї –љ–µ —А–∞–Ј–Њ—А–Є—В–µ–ї–µ–љвА¶ –Я–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї, –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Њ–±—А–Њ–Ї, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ–∞ –і–Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М –Њ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї –Є –≥–і–µ –Њ–љ —Е–Њ—З–µ—В. –Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї—П–µ—В —З–µ–Љ –≤–Ј–і—Г–Љ–∞–µ—В –Є —Г—Е–Њ–і–Є—В –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞ 2 000 –≤–µ—А—Б—В –≤—Л—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ –і–µ–љ—М–≥—ГвА¶ –Ч–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–є –≤–µ–Ј–і–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ; —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–µ –і–µ–ї–∞ –≤–µ–Ј–і–µ —Г–ґ–∞—Б–љ—Л¬ї.

–Я–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Г –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–∞—И –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ –Є –ґ–Є–ї –ї—Г—З—И–µ, –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Љ—П–≥—З–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е. –•–Њ—В—П –ї—О–±–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Є –љ–∞—А–Њ–і, –≤ –љ–µ–Љ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є–є, —Б—В—А–µ–Љ—П—В—Б—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л, –љ–Њ –Є –±—Л—В —Б–≤–Њ–є, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Р —Г–ґ —Г –Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В, –њ—Г—Б—В—М –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б—Г–і–Є—В –≤ –Љ–µ—А—Г —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –ґ–µ —Е–Њ—В–µ–ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ? –°—В—А–Њ–є? –†–µ–ї–Є–≥–Є—О? –Ч–∞ —А–∞–Ј–≥–∞–і–Ї–Њ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –∞–≤—В–Њ—А—Г ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—ПвА¶¬ї. –Т –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞—Е –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є, –Є –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е: –Ј–∞—З–µ–Љ –Њ–љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є —В—А—Г–і вАФ —В–Є—А–∞–ґ –≤ 650 —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Њ—В–≤–µ—В вАФ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П. –Э–Њ —З–µ–≥–Њ? –У–љ–µ–≤–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л? –Ю–љ —Г–ґ–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –µ–≥–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µвА¶¬ї –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –Ї –љ–µ–є –≤ —А—Г–Ї–Є. –Є –љ–µ –љ–∞–і–Њ –Є–Љ–µ—В—М —Б–µ–Љ—М –њ—П–і–µ–є –≤–Њ –ї–±—Г, –і–∞–±—Л –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Љ–Є–Љ–Њ –≤—Б–µ–≤–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—И–µ–≥–Њ –Њ–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–є–і–µ—В –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –µ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Т ¬Ђ–Ш–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е –Р.–Э. –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞¬ї –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –®–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –µ–і–Є–љ–Њ–ї–Є—З–љ–Њ –≤–µ–ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П¬ї. –Т—Б–µ–≥–Њ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Њ 29 –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤. –Я—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є –Њ—В–≤–µ—В—Л –њ–Њ–і—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ:

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б вДЦ 5: –° –Ї–∞–Ї–Є–Љ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ —Б–Є—О –Ї–љ–Є–≥—Г?

–Ю—В–≤–µ—В: –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б–µ–є –Ї–љ–Є–≥–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–± –њ—А–Њ—Б–ї—Л—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Є –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї—Г—З—И—Г—О —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—О, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ–± –љ–µ–Љ –і—Г–Љ–∞–ї–Є –і–Њ —В–Њ–≥–Њ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–љ–Њ–є –Є —Б–∞–Љ –Њ–љ –≤–Є–і–Є—В, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –≥–љ—Г—Б–љ—Л–Љ–Є, –і–µ—А–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Є —А–∞–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ —З–µ–Љ –Њ–љ –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–µ—А–і—Ж–∞ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–µ—В.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б вДЦ 10: –Э–∞ —Б—В—А. 119, 120, 121, 122 –Є 123 (–Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г —Б–∞–Љ–Њ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ¬ї, вАФ –Т.–°.) –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≤—Л –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В–µ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Є –Њ–љ–Њ–≥–Њ?

–Ю—В–≤–µ—В: –ѓ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —П –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ –≥—Г–±–µ—А–љ–Є—П—Е –Љ—Г–і—А—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П, –∞ –љ–∞ –Њ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –Њ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є—Е –±—Л—В—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П—Е, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—Г–і–Є—В—М, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—Б—М, –љ–µ –Љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –і–µ–ї–Њ, —З–µ–≥–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ, –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г, –∞ –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ —Г–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ —Б–ї—Л—И–∞–љ–љ—Л–Љ –Є–Љ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–≤–µ —П–Ї–Њ–±—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–љ—Л–Љ –і–µ–ї–∞–Љ –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П—Е.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б вДЦ 11: –Э–∞ —Б—В—А. 124 –≤—Л —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤ —З–Є–љ—Л, —В–Њ –Ї–∞–Ї—Г—О –њ—А–Є—З–Є–љ—Г –љ–∞ —Б–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Є? –Э–∞ –Ї–Њ–≥–Њ –≤—Л —Ж–µ–ї–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ?

–Ю—В–≤–µ—В: –Э–∞ —Б–Є–µ –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: —П –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —Б—Г–і–Є—В—М, –Ї—В–Њ –њ–Њ –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤—Г –±—Л–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ, –Є–±–Њ —Б–Є–µ –і–Њ –Љ–µ–љ—П –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ, –∞ –њ–Є—Б–∞–ї —В–∞–Ї –і–µ—А–Ј–Ї–Њ, –Љ–Њ–≥—Г –Є—Б—В–Є–љ–љ—Г—О —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ–Њ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ—Б—В–≤–Є—О –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є —Б—Г–Љ–∞—Б–±—А–Њ–і—Б—В–≤—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б вДЦ 14: –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—З—М–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ–є —Б—Г–і—М–±—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ —Г —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≤–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—В?

–Ю—В–≤–µ—В: –Ю—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ —В—Г—В –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —П –Є —Б–∞–Љ —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ —Г —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≤–∞ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–µ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ–љ—Б—В–≤—Г—О—В –±–Њ–ї—М—И–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –≥–і–µ-–ї–Є–±–Њ, –∞ –њ–Є—Б–∞–ї —Б–Є–µ –Є–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л.

–£–Љ–Є–ї—П—О—В —Б–∞–Љ–Є –Ј–∞–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –®–µ—И–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —В–µ–Ї—Б—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї —Б –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–µ–є –Є–ї–Є —Б –Ї–µ–Љ-—В–Њ –Є–Ј –µ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –љ–µ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –љ–Є –Њ —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞—Е, –љ–Є –њ–ї–∞–љ–∞—Е —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Л–љ–Є, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –њ—А–Є –≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞. –Ч–∞ —Б—Г—В—М—О –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ —Б—В–Њ–Є—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ–Є—П: —З–µ–≥–Њ —В—Л —Г–≤–Є–і–µ–ї —В–∞–Ї–Њ–µ, —З—В–Њ –љ–∞–Љ, –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ, —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–µ –і–∞–љ–Њ? –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Њ—З–µ–љ—М –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –Є –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г. –Ь–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Є–і–µ—В—М –≤ –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е –Њ–њ—А–Њ—Б–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л ¬Ђ–Ј–ї–Њ–і–µ–µ–≤¬ї —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ґ–∞–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–µ–є –Є –ґ–µ—Б—В—З–µ: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —В—Л, —А–∞–± —В–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ, –њ–Њ—Б–Љ–µ–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М —В–Њ-—В–Њ –Є —В–Њ-—В–Њ?!¬ї вАФ–Ч–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–∞—П. –Я—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П —Б –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –Ї–љ–Є–≥—Г, –њ–Њ–љ—П—В—М —Ж–µ–ї—М, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ –µ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVIII –≤. –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –µ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Љ—Л –Ј–∞–≤—В—А–∞ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Є–ї–∞–≤–Ї–∞—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ї –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–µ—В–ї–Њ–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –ї–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞. –Т—Б–µ(!) –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ (–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ) вАФ —Н—В–Њ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –љ–Њ –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є. –•–Њ—З–µ—В—Б—П –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞ –≤–Њ–ї—О –љ–µ –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї вАФ –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –ґ–Є—В—М –±–µ–Ј —Б–ї—Г–≥, –±–µ–Ј –Ї—Г—З–µ—А–Њ–≤, –Ї—Г—Е–∞—А–Њ–Ї –Є –Є—Б—В–Њ–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ь—Л —Б –≤–∞–Љ–Є (–Њ–њ—П—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А —Б —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Њ–Љ) –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Ј–∞–≥—А—П–Ј–љ—П—О—В –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї –≥–Є–±–µ–ї–Є –ї—О–і–µ–є –Є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–∞–Љ, –љ–Њ —З–µ–Љ –Є—Е –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М вАФ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ.¬†

–Э–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –†–∞–і–Є—Й–µ–≤—Л–Љ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П¬ї вАФ —Н—В–Њ —З–Є—Б—В–Њ–є –≤–Њ–і—Л —Д–∞–љ—Д–∞—А–Њ–љ—Б—В–≤–Њ, –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–њ—А–Њ—Б–ї—Л—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ¬ї, –Є–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є вАФ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Б–ї–∞–≤—Л. –Э–Є –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ –љ–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –Ї–љ–Є–≥—Г –Ї–∞–Ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П. –Э–Є –Њ–і–Є–љ!..¬†–Ш –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–∞–µ—В –Њ—В–≤–µ—В –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –Њ–± –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–µ:¬†

¬ЂвА¶—З—В–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–Є—Ж–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–≤–µ—В, –µ–µ –њ—А–µ–Љ—Г–і—А–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–ї—О–±–Є–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —П –µ–µ –њ—А–Њ–≥–љ–µ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –±—Л –Є—Б—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј —Г–Љ–∞ –њ–Є—Б–∞–ї —В–µ –і–µ—А–Ј–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –±–µ–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±–ї–∞–≥–Њ–≥–Њ–≤–µ–ї –Ї —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Х–µ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤ –Њ—Б–Њ–±–µ –≤ –і—Г—И–µ –Љ–Њ–µ–є¬ї.

–Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –∞–≤—В–Њ—А –±—Л–ї —А–∞–Ј–і–∞–≤–ї–µ–љ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ —Б—Г–і–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –≥–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї –Є –љ–∞–њ—А–∞—Б–ї–Є–љ—Г –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ. –Э–Њ —А–∞–Ј–≤–µ –Њ–љ –љ–µ –≤–µ–і–∞–ї, —З—В–Њ —В–≤–Њ—А–Є–ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–µ—З–∞—В–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї –њ–µ—А–≤—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л –±—Г–Љ–∞–≥–Є? –†–∞–Ј–≤–µ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ –і–µ–ї–Њ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М, –∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–µ –Ї–љ–Є–≥–∞? –Ч–і—А–∞–≤–Њ–Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —В–∞–Ї–Њ–≤ –Є –±—Л–ї, –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–Љ. –Э–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М —Б–µ–±—П –Є–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–∞–≤—Л–Љ, –Є–ї–Є –љ–∞–і–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А—Л—В–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–∞. –Э–Є —В–Њ–≥–Њ, –љ–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –ї–Є—И—МвА¶ ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Б–ї—Л—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ¬ї —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є, –∞ –±–ї–∞–≥–Є–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ї—Г–і–∞ –≤–µ–і—Г—В. ¬†–Ґ–∞–Ї –і–ї—П —З–µ–≥–Њ, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –Њ–љ —Б–≤–Њ–µ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µвА¶¬ї? –І—В–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В –і—Г–Љ–∞–ї –Р. –°.:¬†

¬Ђ–Ъ–∞–Ї—Г—О –ґ–µ —Ж–µ–ї—М –Є–Љ–µ–ї –†–∞–і–Є—Й–µ–≤? –І–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ґ–µ–ї–∞–ї –Њ–љ? –Э–∞ —Б–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –≤—А—П–і –ї–Є –±—Л –Љ–Њ–≥ –Њ–љ —Б–∞–Љ –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Т–ї–Є—П–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ. –Т—Б–µ –њ—А–Њ—З–ї–Є –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥—Г –Є –Ј–∞–±—Л–ї–Є –µ–µ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–µ–є –µ—Б—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –љ—Г–ґ–і—Л –±—Л—В—М –Њ–±–ї–Є—З–µ–љ—Л –≤ –±—А–∞–љ—З–Є–≤—Л–µ –Є –љ–∞–њ—Л—Й–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ —В–Є—Б–љ—Г—В—Л –≤ —Б—В–∞–љ–Ї–∞—Е —В–∞–є–љ–Њ–є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Б –њ—А–Є–Љ–µ—Б—М—О –њ–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—Б—В–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П. –Ю–љ–Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –±—Л –Є—Б—В–Є–љ–љ—Г—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г, –±—Г–і—Г—З–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ; –Є–±–Њ –љ–µ—В —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –њ–Њ–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Є –љ–µ—В –Є—Б—В–Є–љ—Л, –≥–і–µ –љ–µ—В –ї—О–±–≤–Є¬ї.

–Ы—Г—З—И–µ –Є –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ–µ—И—М! ¬Ђ–Э–µ—В –Є—Б—В–Є–љ—Л, –≥–і–µ –љ–µ—В –ї—О–±–≤–Є¬ї. –Я–µ—З–∞–ї—М–љ–∞ –Є —Б–Љ–µ—А—В—М –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ вАФ –Њ–љ –њ—А–Є–љ—П–ї —П–і, –Ј–∞ —З—В–Њ –Є –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ –≤–љ–µ —Б—В–µ–љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞. –Я—А–Є—З–Є–љ–∞? –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–њ—Г–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞—Б–Љ–µ—И–ї–Є–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–∞: ¬Ђ–Ш–ї–Є –Љ–∞–ї–Њ —В–µ–±–µ –±—Л–ї–Њ –°–Є–±–Є—А–Є?¬ї вАФ —В–∞–Ї —Б—З–Є—В–∞—О—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–љ—П–ї –љ–µ–љ—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—М —В—А—Г–і–Њ–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є? –У–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–µ–µ –њ—Г—В–µ–≤—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –≤–µ–ї, –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–∞—П –њ–Њ –°–Є–±–Є—А–Є –≤ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –Ш–ї–Є–Љ—Б–Ї. –Ю–љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Є —З–Є—Б—В–Њ —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Є –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ—Л –Њ—Б—В—А–Њ —Б—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б—О–ґ–µ—В—Л –ґ–∞–љ—А–Њ–≤—Л—Е —Б—Ж–µ–љ–Њ–Ї, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є –Є –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ, —Б—В–∞—А—Л—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –і–µ—А–µ–≤–µ–љ–µ–Ї, –њ–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ–≤. –Э–Њ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї вАФ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —В–µ–Љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є. –Р –њ–Њ–Ї–∞ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ –±—Г–і–µ—В –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Њ.¬†

–Ъ–∞–Ї –Њ–љ –Љ–µ—З—В–∞–ї ¬Ђ–њ—А–Њ—Б–ї—Л—В—М –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ¬ї, —В–∞–Ї –Њ–љ –Є–Љ –њ—А–Њ—Б–ї—Л–ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –љ–µ–≥–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Њ—В—Б—З–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—Ж–Є–Є (—Е–Њ—В—П —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –љ–Њ –≤–µ—А–љ–Њ–µ) –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –Э–µ —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–є –±—Г–љ—В —В–Є–њ–∞ –њ—Г–≥–∞—З–µ–≤—Й–Є–љ—Л –Є–ї–Є —А–∞–Ј–Є–љ—Й–Є–љ—Л, –∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —З–µ—А–µ–Ј –≥–ї–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є –њ–µ—З–∞—В—М. –Ф—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –Є —З—В–Њ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –і—Г–Љ–∞—О—Й–Є–є, –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В (—Б–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–Њ, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–µ –С–Њ–±–∞—А—Л–Ї–Є–љ—Л–Љ —Г–ґ–µ –≤ XIX –≤–µ–Ї–µ) –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –Є –µ—Б—В—М –≤ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Б—В—А–Њ—О.¬†

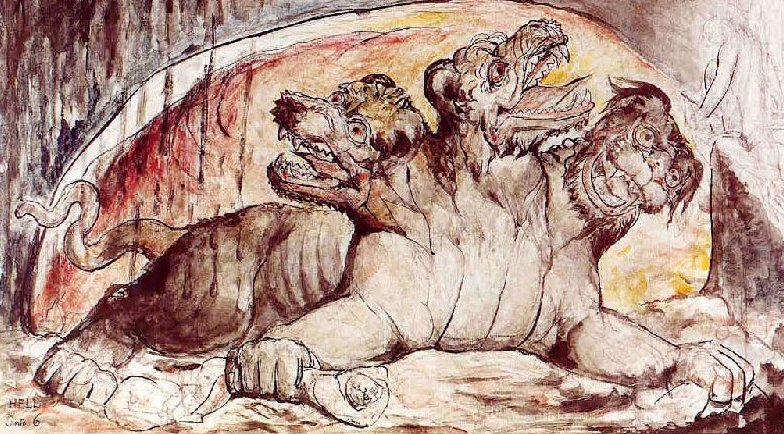

–Э–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ: –њ—С—Б –¶–µ—А–±–µ—А —А–∞–±–Њ—В—Л —Е—Г–і. –£.–С–ї–µ–є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–∞ –Ї –Ї–љ–Є–≥–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –†–∞–і–Є—Й–µ–≤–∞ ¬Ђ–Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г¬ї: ¬Ђ–І—ГћБ–і–Є—Й–µ –ЊћБ–±–ї–Њ, –Њ–Ј–ЊћБ—А–љ–Њ, –Њ–≥—А–ЊћБ–Љ–љ–Њ, —Б—В–Њ–Ј–µћБ–≤–љ–Њ –Є –ї–∞ћБ—П–є¬ї.

![]() вАЛ

вАЛ