Валаам, СҒРІСҸСӮСӢРө Р»СҺРҙРё, РІРҫРҙРәР°...

Валаам, СҒРІСҸСӮСӢРө Р»СҺРҙРё, РІРҫРҙРәР°...

РҹР РһР”РһРӣР–Р•РқРҳР•. РқРҗР§РҗРӣРһ ЗДЕСЬ

РЈСӮСҖРҫРј 12 РёСҺР»СҸ, РІ Р”РөРҪСҢ СҒРІСҸСӮСӢС… Р°РҝРҫСҒСӮРҫР»РҫРІ РҹРөСӮСҖР° Рё Рҹавла, РҪР°СҲ СҒ ЕлРөРҪРҫР№ малСӢР№ СӮРөРҝР»РҫС…РҫРҙ СҒСӮал Сғ РҝСҖРёСҮала РңРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҒРәРҫР№ РұСғС…СӮСӢ главРҪРҫРіРҫ РҫСҒСӮСҖРҫРІР° Валаама...

РҹРҫРҙРҪРёРјР°СҸСҒСҢ РҫСӮ залиСӮРҫР№ СҒРҫР»РҪСҶРөРј РҝСҖРёСҒСӮР°РҪРё Рә РЎРҝР°СҒРҫ-РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРјСғ СҒРҫРұРҫСҖСғ, РјСӢ Р·Р°СҲли РІ РҪРөР¶РҪСғСҺ СӮРөРҪСҢ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҒРәРҫРіРҫ СҒР°РҙР°:

В«РқР° ВалаамРө вҖ” СҒСӮР°СҖРөР№СҲРёРө РІ ЕвСҖРҫРҝРө 190-Р»РөСӮРҪРёРө СҒР°РҙСӢ: РЎСҖРөРҙРҪРёР№, РқРёР¶РҪРёР№ Рё РҗРҝСӮРөРәР°СҖСҒРәРёР№В», вҖ” замРөРҪСҸСҸ СҚРәСҒРәСғСҖСҒРҫРІРҫРҙР°, РІСҒРҝРҫРјРёРҪал СҸ СҒРІРҫР№ СҒСӮР°СҖСӢР№ РҝСғСӮРөРІРҫР№ РҫСҮРөСҖРә. РҜРұР»РҫРәРё РөСүРө Р·РөР»РөРҪСӢРө Рё РІРёСҒСҸСӮ РІСӢСҒРҫРәРҫвҖҰ РҪРҫ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҮРөСҖРҪСӢС… СҒРјРҫСҖРҫРҙРёРҪ РјСӢ РІСҒРө Р¶Рө СҒРҫСҖвали. РЎРјСғСүР°СҸСҒСҢ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ: В«Рҗ РөСҒли РәажРҙСӢР№ СӮР°Рә СҒРҫСҖРІРөСӮ?В» вҖ” РқРҫ СғР¶ РҫСҮРөРҪСҢ С…РҫСӮРөР»РҫСҒСҢ РҝРҫРҝСҖРҫРұРҫРІР°СӮСҢ РІРәСғСҒРёСӮСҢ. РқР° РҝСҖавах В«СҒСӮР°СҖРҫжила» СҸ РҝРҫСҸСҒРҪСҸР»: Валаам РІСӢР·СӢРІР°РөСӮ РұлагРҫСӮРІРҫСҖРҪСӢРө РІРёРұСҖР°СҶРёРё вҖ” РІСҒРөС… РҫСҖРіР°РҪРҫРІ СҮСғРІСҒСӮРІ:

Р—СҖРөРҪРёРө. Р‘РөР»СӢРө РјР°РәСғСҲРәРё С…СҖамРҫРІ РҝСҖРҫРіР»СҸРҙСӢРІР°СҺСүРёРө СҒРәРІРҫР·СҢ Рё РҝРҫ-РҪР°Рҙ РәСғСҖСҮавРҫР№ Р·РөР»РөРҪСҢСҺ РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°СҺСӮ Рҫ Р»СғСҮСҲРёС… РөР»РҫСҮРҪСӢС… РёРіСҖСғСҲРәах РҙРөСӮСҒСӮРІР°. РқРҫ РҝСҖРҫР№РҙРөСҲСҢ СҒРәРІРҫР·СҢ СҒР°Рҙ, РҝР°СҖРә вҖ” РҪР° РҝР»РҫСүР°РҙСҢ вҖ” Рё СҒСҖазСғ Р·Р°РҙРөСҖРөСҲСҢ РіРҫР»РҫРІСғ: «игСҖСғСҲРәа» РҫРұРөСҖРҪСғлаСҒСҢ РіСҖРҫРјР°РҙРҪСӢРј РІРөлиСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРј СҒРҫРұРҫСҖРҫРј.

РЎР»СғС…. РҡРҫР»РҫРәРҫла, РҝСӮРёСҶСӢ Рё Р·РҪамРөРҪРёСӮСӢР№ С…РҫСҖ ВалаамСҒРәРҫРіРҫ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ, вҖ” РҝРҫСҒР»СғСҲав, СғРІРөР· РҝлаСҒСӮРёРҪРәСғ РІ 2002. Рҗ РөСүРө вҖ” СӮаиРҪСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө В«РұСҖР°РҪСӮРёРҙСӢВ», малРҫРёР·СғСҮРөРҪРҪСӢР№ СҚффРөРәСӮ, СҒ РјРҫСҖСҸ (РҫР·РөСҖР°) РҪРөСҒРөСӮСҒСҸ РіСҖРҫРјРәРёР№, РІРөлиСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ РіСғР». РқРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒРІСҸР·СӢРІР°СҺСӮ СҚСӮРҫ СҒ СҖазлРҫмами Р·РөРјРҪРҫР№ РәРҫСҖСӢ. РӨРёРҪРҪСӢ (РҫРҝСҸСӮСҢ Р¶Рө РІСҒРҝРҫРјРёРҪР°СҺ 2002 РіРҫРҙ) РҝРҫ СҒРІРҫРёРј РәР°РҪалам СғР·РҪР°СҺСӮ Рҫ В«РұСҖР°РҪСӮРёРҙах» Рё РјСҮР°СӮСҒСҸ РҪР° Валаам, СғРІРөлиСҮРёРІР°СҸ Рё СӮР°Рә РёР·СҖСҸРҙРҪСғСҺ СҒСӮСҖСғСҺ РІ РҫРұСүРөРј РҝРҫСӮРҫРәРө РёРҪСӮСғСҖРёСҒСӮРҫРІ.В

РһРұРҫРҪСҸРҪРёРө. РЎРҫСҒРҪРҫРІСӢР№ РІРҫР·РҙСғС…, РәажРөСӮСҒСҸ, РөРіРҫ РІ РұаллРҫРҪСӢ вҖ” Рё РіРҫСӮРҫРІСӢР№ СҚРәСҒРҝРҫСҖСӮРҪСӢР№ СӮРҫРІР°СҖ. РЈРҝРҫРјСҸРҪСғСӮСӢРө РёРҪСӮСғСҖРёСҒСӮСӢ СғРҝРҫСӮСҖРөРұР»СҸли РөРіРҫ РҪР° РјРөСҒСӮРө, «в СҖРҫзлив», Рәивали СҒРҫглаСҒРҪРҫ. РҹСҖРҫРҙавСүРёСҶСӢ РІ РәафРөСҲРәах Сғ РҝСҖРёСҒСӮР°РҪРё влаРҙРөли фиРҪСҒРәРёРј, СҲРІРөРҙСҒРәРёРј, РҪРөРјРөСҶРәРёРј СҸР·СӢРәами вҖ” РІ СӮРҫСҖРіРҫРІСӢС… РҝСҖРөРҙРөлах. Р’СҒРҝРҫРјРёРҪР°СҺ СҚСӮРҫ РұРөР· РҫСҒРҫРұРҫРіРҫ СҒРҫжалРөРҪРёСҸ, СӮР°Рә вҖ” СҖР°СҒРәСҖСӢлаСҒСҢ СҒР»СғСҮайРҪРҫ Р·Р°РұСӢСӮР°СҸ РҪР° РҙР°СҮРө РәРҪРёР¶РәР°.

РһСҒСҸР·Р°РҪРёРө: РҝРҫглаРҙРёСӮСҢ РҝСҖРҫРіСҖРөСӮРҫРө СӮРөР»Рҫ СҒРҫСҒРҪСӢ или, РәСғРҝР°СҸСҒСҢ, РҝРҫСӮРөСҖРөСӮСҢ РҝСҸСӮРәРё Рҫ РҙРёР°РұазРҫРІРҫРө СҲРөСҖСҲавРҫРө РҙРҪРҫ вҖ” РҪР°СҒлажРҙРөРҪРёРө.

РқСғ, Рё РІРәСғСҒ. РҹРҫРјРҪСҺ, РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ РҪР° РҝСҖРҫСүР°РҪСҢРө РҝРҫРҙР°СҖРёР» РҪам, РјРҪРө Рё С„РҫСӮРҫРіСҖафСғ РңихаилСғ, РұРҫР»СҢСҲСғСҺ СҖСӢРұРёРҪСғ. РЈР¶ РәР°Рә РөРө РјРҫРҪахи Р·Р°РҝРөРәР°СҺСӮ вҖ” РҪРө Р·РҪР°СҺ, РҪРҫ Р·Р°Рҝах РұСӢР» СӮР°РәРҫР№, СҮСӮРҫ РјСӢ, С…РҫСӮСҸ РҫСӮРҪСҺРҙСҢ РҪРө РіРҫР»РҫРҙРҪСӢРө, РҝРҫРәРёРҙР°СҸ Валаам, РҪРө РІСӢРҙРөСҖжали, СҖазвРөСҖРҪСғли РөС‘ РөСүРө РҪР° РәР°СӮРөСҖРө, СҮСӮРҫ РІРҫР·РІСҖР°Сүал РҪР°СҒ РІ РЎРҫСҖСӮавалСғ, Рё РұлажРөРҪСҒСӮРІРҫвали РІСҒРө РҝРҫР»СҮР°СҒР° РҝСғСӮРё. РқРөР»РҫРІРәРҫ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, вҖ” РҝРҫР»СғСҮРёРІ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ РҙСғС…РҫРІРҪРҫР№ РҝРёСүРё, РІСҒРҝРҫРјРёРҪР°СӮСҢ СӮР°СҸРІСҲСғСҺ РҪР° РјР°СҒР»СҸРҪРҫР№ РұСғмагРө СҖСӢРұРёРҪСғ.В

вҖӢ

вҖӢ

Рҗ СҒРөР№СҮР°СҒ, РҝРөСҖРөРұРёСҖР°СҸ «виРұСҖР°СҶРёРёВ», РҪР°СҮРёРҪР°СҸ СҒРҫ Р·СҖРёСӮРөР»СҢРҪСӢС…, РҝРҫРҙСғмал, СҮСӮРҫ Р»СғСҮСҲРө РІСҒРөС… РјРҫРёС… «ахРҫРІ!В» Рҫ РәСҖР°СҒРҫСӮРө РЎРҝР°МҒСҒРҫ-РҹСҖРөРҫРұСҖажРөМҒРҪСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫРұРҫСҖР° СҒРәажРөСӮ СҒСӮР°СҖРҫСҸ Р¶СғСҖРҪалСҢРҪРҫРө С„РҫСӮРҫ. Рҗ СҸ РҙРҫРұавлСҺ РҝР°СҖСғ СҒР»РҫРІ Рҫ РөРіРҫ СӮРІРҫСҖСҶРө. РўР°Рә РІСӢСҲР»Рҫ, СҮСӮРҫ РҫРұ Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖРө РҗР»РөРәСҒРөРө РңР°РәСҒРёРјРҫРІРёСҮРө Р“РҫСҖРҪРҫСҒСӮР°РөРІРө РІ В«РҡамРөСҖСӮРҫРҪРөВ» СҸ СғРҝРҫРјРёРҪал РІ СҒРөСҖРёРё В«РәР°СӮРҫлиСҮРөСҒРәРёС…В» РҫСҮРөСҖРәРҫРІ.В Р’ 2002 РіРҫРҙСғ РёРөСҖРҫРјРҫРҪах РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ СҖР°СҒСҒРәазал РјРҪРө, СҮСӮРҫ РҪР° ВалаамРө РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РјРҫгила РәР°СӮРҫлиСҮРәРё: СӮС‘СүРё Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖР° Р“РҫСҖРҪРҫСҒСӮР°РөРІР°. ДваРҙСҶР°СӮСҢ Р»РөСӮ РҫРҪ СҒСӮСҖРҫРёР» РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҒРәРёР№ РәРҫРјРҝР»РөРәСҒ. Р–РёР» Р·РҙРөСҒСҢ СҒ СҒРөРјСҢРөР№: РҙРөСӮРё, Р»СҺРұРёРјР°СҸ Р¶РөРҪР° РҡлаСҖР° РӣСҢРІРҫРІРҪР°, РёСӮалСҢСҸРҪРәР°, СғСҖРҫР¶РҙРөРҪРҪР°СҸ ДжРөРҪР°СҖРё, Рё РөС‘ РјР°СӮСҢ (РҝРҫРјРҫСүРҪРёСҶР° РҝРҫ РҙРҫРјСғ, Рё СҒ РҙРөСӮСҢРјРёвҖҰ), РёРҙиллиСҸ. РқРҫ СӮС‘СүР° СҒРәРҫРҪСҮалаСҒСҢ, РҙРҫРұСҖСғСҺ Р¶РөРҪСүРёРҪСғ РҝРҫРјРҪили, Рё Р°СҖС…РёСӮРөРәСӮРҫСҖ СғРҝСҖРҫСҒРёР» РҪР°СҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҸ РҫСӮСҶР° ДамаСҒРәРёРҪР° СҖазСҖРөСҲРөРҪРёСҸ РҝРҫС…РҫСҖРҫРҪРёСӮСҢ РөС‘ Р·РҙРөСҒСҢ. РўР°Рә СҮСӮРҫ РҪР°РҙРіСҖРҫРұРёРө СӮС‘СүРё Р·РҫРҙСҮРөРіРҫ Р“РҫСҖРҪРҫСҒСӮР°РөРІР° РјРҫР¶РҪРҫ РұСӢР»Рҫ РұСӢ СҒСҮРёСӮР°СӮСҢ вҖ” РҹамСҸСӮРҪРёРәРҫРј РҝСҖавРҫСҒлавРҪРҫ-РәР°СӮРҫлиСҮРөСҒРәРёРј РәРҫРҪСӮР°РәСӮам. РҘРҫСӮСҸвҖҰ СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ СҖаз СғРҝРҫРјРёРҪавСҲРёР№СҒСҸ РјРҪРҫСҺ РҝРҫРјРҫСүРҪРёРә РёРіСғРјРөРҪР° (РІ 2002 РіРҫРҙСғ) РёРөСҖРҫРјРҫРҪах РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ вҖ” РұСӢР» СҒСӮСҖРҫРіРёРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРҫРј РІСҒСҸРәРёС… СҚРәСғРјРөРҪРёСҮРөСҒРәРёС… СҒРІСҸР·РөР№. Рҗ РҫРҪ, РәР°Рә РјРҪРө РәажРөСӮСҒСҸ, РҪР° ВалаамРө РІРҫР·РҙРІРёРі СҒРөРұРө вҖ” В«РҝамСҸСӮРҪРёРә РҪРөСҖСғРәРҫСӮРІРҫСҖРҪСӢР№В». РһСӮ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёС… Р»СҺРҙРөР№ СҸ СҒ СҖР°РҙРҫСҒСӮСҢСҺ СҒР»СӢСҲал РҝРҫРҙСӮРІРөСҖР¶РҙРөРҪРёСҸ РјРҫРөРјСғ РІРҝРөСҮР°СӮР»РөРҪРёСҺ: СҮРөР»РҫРІРөРә РҪРөРҫРұСӢСҮайРҪРҫР№ РҙРҫРұСҖРҫСӮСӢ. Рҗ жизРҪСҢ РөРіРҫ вҖ” СҒРәазРәР°, С…РҫСӮСҸ Рё РҝРҫРҙСӮРІРөСҖР¶РҙРөРҪРҪР°СҸ Р’РёРәРёРҝРөРҙРёРөР№.

РҳРіСғРјРөРҪ РңРөС„РҫРҙРёР№

Р’ РҙРҪРё СҖР°РҪРҪРөСҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РіРҫРҪРөРҪРёР№ РҪР° СҶРөСҖРәРҫРІСҢ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ ВалаамСҒРәРёС… СҒСӮР°СҖСҶРөРІ СғСҲли Р·Р° РіСҖР°РҪРёСҶСғ. РҳС… жизРҪСҢ, РҫРұлиРә, СҖР°СҒСҒРәазСӢ Рҫ СҒРІСҸСӮРҫР№ РҫРұРёСӮРөли РҪР° РҙалРөРәРҫРј СҒРөРІРөСҖРҪРҫРј РҫСҒСӮСҖРҫРІРөвҖҰ СҮСӮРҫ-СӮРҫ РјРҫР¶РөСӮ РөСүС‘, СҒРәазалиСҒСҢ: РІ ЮгРҫСҒлавии РёС… РјРҫРіРёР»СӢ СҒСӮали СҒРІСҸСӮСӢРҪСҸРјРё. РңалСӢС… РҙРөСӮРөР№ РІ РјР°РәРөРҙРҫРҪСҒРәРҫРј РіРҫСҖРҫРҙРө РЎРәРҫРҝСҢРө РІРҫРҙСҸСӮ Рә РјРҫРіРёР»Рө ВалаамСҒРәРҫРіРҫ РёРҪРҫРәР° РҹР°РҪРәСҖР°СӮРёСҸ, Рё РҝРөСҖРөСҒРәазСӢРІР°СҺСӮ, СғР¶Рө РёР· РІСӮРҫСҖСӢС…, СӮСҖРөСӮСҢРёС…, СҒРҫСӮСӢС… СғСҒСӮвҖҰ РёСҒСӮРҫСҖРёСҺ РөРіРҫ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ. Рҳ РҫРҙРёРҪ РёР· «малСӢС… СҒРёС…В» РұСӢР» Р’РөМҒРҪРәРҫ РҹРөМҒСӮСҖРҫРІ вҖ”В РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ РІ РҪРөРҙалёРәРҫРј РұСғРҙСғСүРөРј...В

Р РҫРҙРёР»СҒСҸ РІ 1961 РіРҫРҙСғ. РЎ РҫСӮСҖРҫСҮРөСҒСӮРІР° Рё СҺРҪРҫСҒСӮРё РҝРҫР»СҺРұРёР» РәРҪРёРіРё СҖСғСҒСҒРәРёС… РҝРёСҒР°СӮРөР»РөР№, РјСғР·СӢРәСғ СҖСғСҒСҒРәРёС… РәРҫРјРҝРҫР·РёСӮРҫСҖРҫРІ. РқРҫ РҪРө Р·Р°РәСҖСӢвалСҒСҸ Рё РҫСӮ Р—Р°РҝР°РҙР°, Р·РҪал 4 РөРІСҖРҫРҝРөР№СҒРәРёС… СҸР·СӢРәР°, РҝРҫР»СғСҮРёР» РҙРёРҝР»РҫРј РёРҪР¶РөРҪРөСҖР°-СҒСӮСҖРҫРёСӮРөР»СҸ Рё РІРҫРҫРұСүРө РҝлаРҪРёСҖРҫвал Р¶РөРҪРёСӮСҢСҒСҸ, РҫСҒРөСҒСӮСҢ РІ РҳСӮалии, РіРҙРө завРөР» РҪРөмалРҫ РҙСҖСғР·РөР№. РқРҫвҖҰ вҖ” СӮСғСӮ лиСҲСҢ РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸ вҖ” РјРҫР¶РөСӮ РҝРҫ-РҫСҒРҫРұРҫРјСғ РІСҒРҝРҫРјРҪилиСҒСҢ РҙРөСӮСҒРәРёРө РјРёРҪСғСӮСӢ РҪР° РјРҫРіРёР»Рө ВалаамСҒРәРҫРіРҫ РёРҪРҫРәР° РҹР°РҪРәСҖР°СӮРёСҸ? вҖ” Р’ 1991-Рј Р’РөРҪРәРҫ РҹРөСӮСҖРҫРІ РөРҙРөСӮ РҪР° РҗС„РҫРҪ. РЎРҫ РІСҖРөРјРөРҪРөРј РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮ РұлагРҫСҒР»РҫРІРөРҪРёРө Р°СҖС…РёРјР°РҪРҙСҖРёСӮР° Р“РөРҫСҖРіРёСҸ жиСӮСҢ РҪР° РҝРҫРҙРІРҫСҖСҢРө РҗС„РҫРҪСҒРәРҫРіРҫ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ. РӯСӮРҫСӮ РІСҒРөРјРё РҝРҫСҮРёСӮР°РөРјСӢР№ СҒСӮР°СҖРөСҶ Р“РөРҫСҖРіРёР№, РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ В«РұРҫСҖРөСҶ СҒ СҚРәСғРјРөРҪРёР·РјРҫРјВ», РҝРҫвлиСҸР» Рё РҪР° РјСӢСҒли РұСғРҙСғСүРөРіРҫ РҫСӮСҶР° РңРөС„РҫРҙРёСҸ. РқРҫ РҝРҫСҒР»Рө СҖазвала ЮгРҫСҒлавии РҪРҫРІРҫ-РҪРөзавиСҒРёРјР°СҸ РңР°РәРөРҙРҫРҪРёСҸ СҒРёР»СҢРҪРҫ Р·Р°СҒРҝРҫСҖила СҒ Р“СҖРөСҶРёРөР№ Р·Р° РёРјСҸ В«РңР°РәРөРҙРҫРҪРёСҸВ» вҖ” СҮРёСҒСӮРөР№СҲРёР№ РёРҙРөР№РҪСӢР№, РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ РәРҫРҪфлиРәСӮ, РұРөР·Рҫ РІСҒСҸРәРҫР№ РҝСҖРөР·СҖРөРҪРҪРҫР№ СҚРәРҫРҪРҫРјРёРәРё. РңР°РәРөРҙРҫРҪСҶСғ Р’РөРҪРәРҫ РІ Р“СҖРөСҶРёРё СҒСӮалРҫ РҪРө СҒРҫРІСҒРөРј СғСҺСӮРҪРҫ, Рё Р°СҖС…РёРјР°РҪРҙСҖРёСӮ Р“РөРҫСҖРіРёР№ РҝРҫСҒРҫРІРөСӮРҫвал СғРөС…Р°СӮСҢ РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ. Р’ 1992 РіРҫРҙСғ РҫРҪ вҖ” РҝРҫСҒР»СғСҲРҪРёРә РІ РўСҖРҫРёСҶРө-РЎРөСҖРіРёРөРІРҫР№ лавСҖРө, Р° СҒ 6 С„РөРІСҖалСҸ 1993-РіРҫ вҖ” РҪР° ВалаамРө. Р РёР·РҪРёСҮРёР№ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ, СҲРөСҒСӮСҢ РҙРөСӮ РҫРҪ РІРөРҙал СҶРөСҖРәРҫРІРҪРҫР№ СғСӮРІР°СҖСҢСҺ, СҒРІСҸСӮСӢРҪСҸРјРё С…СҖамРҫРІ, РёРәРҫРҪами, РјРҫСүами. Р’ РҙРөРҪСҢ СҒРІСҸСӮСӢС… РҝСҖРөРҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… РЎРөСҖРіРёСҸ Рё Р“РөСҖРјР°РҪР° 11 РёСҺР»СҸ 1996 РіРҫРҙР° СҖСғРәРҫРҝРҫР»РҫжёРҪ РҝР°СӮСҖРёР°СҖС…РҫРј РҗР»РөРәСҒРёРөРј II РІ СҒР°РҪ РёРөСҖРҫРјРҫРҪаха.

РҹалРҫРјРҪРёРәРё, СӮСғСҖРёСҒСӮСӢ, В«РҫСӮСҒРөР»РөРҪСҶСӢВ»вҖҰ

РЎ 2000 РіРҫРҙР° РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ вҖ” РҙРёСҖРөРәСӮРҫСҖ РІРҫСҒРәСҖРөСҒРҪРҫР№ СҲРәРҫР»СӢ Рё РҝРҫРјРҫСүРҪРёРә РёРіСғРјРөРҪР° РҝРҫ РҝСҖиёмСғ РҝалРҫРјРҪРёРәРҫРІ. Р’ СҚСӮРҫР№ РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮРё РјРҪРө Рё РҙРҫРІРөР»РҫСҒСҢ РөРіРҫ РІСҒСӮСҖРөСӮРёСӮСҢ. РЎР»РҫР¶РҪР°СҸ РјРёСҒСҒРёСҸ РІСӢРҝала РҫРұРёСӮРөли: РұСӢСӮСҢ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖРөРј Рё РҫРҙРҪРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ вҖ” В«РҫРұСҠРөРәСӮРҫРј СӮСғСҖизма». Р’ РҪР°СҮалРө 2000-С… Валаам РҝСҖРёРҪимал РөР¶РөРҙРҪРөРІРҪРҫ РҙРҫ 2 200 СӮСғСҖРёСҒСӮРҫРІ Рё 150 РҝалРҫРјРҪРёРәРҫРІ. РҹРҫРҝСғР»СҸСҖРҪРҫСҒСӮСҢ Валаама РІСӢР·СӢвала РҝРҫСӮРҫРәРё РіРҫСҒСӮРөР№ РёР· Р РҫСҒСҒРёРё, РјРёСҖР°, Рё СӮСҖСғРҙами РҫСӮСҶР° РңРөС„РҫРҙРёСҸ РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ, РҪРө РҙР»СҸ РІСҒРөС…, РҪРҫ РјРҪРҫРіРёС…, СҖРөализРҫРІСӢвалСҒСҸ РөРіРҫ Р»РҫР·СғРҪРі: В«РҹСҖРёРөхал Рә РҪам СӮСғСҖРёСҒСӮРҫРј вҖ” СғРөхал РҝалРҫРјРҪРёРәРҫРјВ». Р’ РөРіРҫ РІРөРҙРөРҪРёРё РҫРәазалиСҒСҢ РҝРҫР»СғСҖазСҖСғСҲРөРҪРҪСӢРө Рё РҪР° СҮРөСӮРІРөСҖСӮСҢ РҫСӮСҖРөРјРҫРҪСӮРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢРө РіРҫСҒСӮРёРҪРёСҶСӢ. Рҗ РІСҒРәРҫСҖРө, завРөРҙСғСҸ РІРҫРҫРұСүРө вҖ” РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸРјРё РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ СҒРҫ СҒРІРөСӮСҒРәРёРј РҫРәСҖСғР¶РөРҪРёРөРј, вҖ” РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ РҝСҖРёРҪСҸР» РҝСҖРҫРұР»РөРјСғ Рё РІРҫРІСҒРө СҮСғРҙРҫРІРёСүРҪРҫР№ СҒР»РҫР¶РҪРҫСҒСӮРё. РЎ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… РІСҖРөРјРөРҪ РҪР° ВалаамРө РҝСҖРҫживали, СӮСҖСғРҙилиСҒСҢ РұРҫР»РөРө 500 РіСҖажРҙР°РҪ, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө РҪР°СғСҮРҪСӢС… СҖР°РұРҫСӮРҪРёРәРҫРІ СҒ СҒРөРјСҢСҸРјРё. РҳС… РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫРө РҫСӮСҒРөР»РөРҪРёРө СҒ РҫСҒСӮСҖРҫРІР° вҖ” РјРөСҖСғ РәРҫРҪфлиРәСӮРҪРҫСҒСӮРё РјРҫР¶РҪРҫ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮСҢ. РҳСҒРәРё, РҝРёРәРөСӮСӢ жалРҫРұСӢ, РҙРҫС…РҫРҙРёРІСҲРёРө РҝРҫ РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮР° СҒСӮСҖР°РҪСӢ: В«вҖҰРҪР°СҒ РІСӢСҒРөР»СҸСҺСӮ СҒ РҪР°СҲРөР№ малРҫР№ СҖРҫРҙРёРҪСӢ, РҝСҖРөРІСҖР°СүР°СҺСӮ РІ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРҪСӢС… РәСҖРөСҒСӮСҢСҸРҪ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ!В»

РЈСҒилиСҸРјРё РҫСӮСҶР° РңРөС„РҫРҙРёСҸ РҝСҖРёРІР»РөСҮРөРҪРҪСӢРө РұлагРҫСӮРІРҫСҖРёСӮРөли СҒСӮСҖРҫили жилСҢРө РІ СҒРҫСҒРөРҙРҪРөР№ РЎРҫСҖСӮавалРө (РұлижайСҲРёР№ Рә ВалаамСғ РіРҫСҖРҫРҙ РҪР° РұРөСҖРөРіСғ РӣР°РҙРҫР¶СҒРәРҫРіРҫ РҫР·РөСҖР°) Рё РҫСӮСҒРөР»РөРҪРёРө РҝСҖРёРҪСҸР»Рҫ РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢРҪСӢР№ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖ. РҹРҫРјРҫСүСҢ РҫСҒСӮР°СҺСүРёРјСҒСҸ, РІ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫРј СҒСӮР°СҖРёРәам, Рё СӮР° СҒамаСҸ, РҫСҮРөРІРёРҙРҪР°СҸ РҙР»СҸ Р»СҺРұРҫРіРҫ вҖ” РҙРҫРұСҖРҫСӮР° РҫСӮСҶР° РңРөС„РҫРҙРёСҸ, вҖ” РҝРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪРҫ СҖазСҖРөСҲили РәРҫРҪфлиРәСӮ:В

В«РҜ РҙСғРјР°СҺ, СҮСӮРҫ Сғ СҖСғСҒСҒРәРҫРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР° РіРҙРө-СӮРҫ РІ СҒамРҫР№ РіР»СғРұРёРҪРө, РІ РҝРҫРҙСҒРҫР·РҪР°РҪРёРё, РҪР° РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРөРј РіРҫСҖРёР·РҫРҪСӮРө вҖ” залРҫР¶РөРҪР° РҫРіСҖРҫРјРҪР°СҸ РІРөСҖР° РІ Р‘РҫРіР°. Рҳ РјРөРҪСҸ РҝРҫСҖажалРҫ РҝСҖРё РұРөСҒРөРҙах СҒ валаамСҒРәРёРјРё жиСӮРөР»СҸРјРё, РҪР°СҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҚСӮРё Р»СҺРҙРё РұСӢли РұРҫРіРҫР»СҺРұРёРІСӢ. РҘРҫСӮСҸ РҫРҪРё РјРҫгли РІРөСҒСӮРё СҒРөРұСҸ РІ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… Р°СҒРҝРөРәСӮах РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РјРҫРҪР°СҲРөСҒСӮРІР° РҪРөРҝСҖРёРөРјР»РөРјРҫ, РҪРҫ РҪРёРәРҫРіРҙР° СҸ РҪРё РІ РәРҫРј РҪРө РІСҒСӮСҖРөСҮал РұРҫРіРҫРұРҫСҖСҮРөСҒСӮРІР°, РІСҖажРҙСғ РҪР° Р‘РҫРіР°, Рё РІРҫ РІСҒРөС… РІСҒСӮСҖРөСҮал РҙРҫРұСҖРҫР¶РөлаСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫвҖҰ РЎ РҫРҙРҪРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ, Р“РҫСҒРҝРҫРҙСҢ Рҙавал РұРҫР»СҢСҲСғСҺ РұлагРҫРҙР°СӮСҢ, СҒ РҙСҖСғРіРҫР№ вҖ” РјРҪРө РҫСӮРәСҖСӢвалСҒСҸ СҚСӮРҫСӮ РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪСӢР№ РіРҫСҖРёР·РҫРҪСӮ РәСҖР°СҒРҫСӮСӢ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ РҙСғСҲРёВ»вҖҰ

РҹРҫРҙРұРёСҖР°СҸСҒСҢ Рә РҙСҖСғРіРҫРјСғ СҒР»РҫРІСғВ

РҜ СғР¶Рө РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖаз РҝСҖРҫРёР·РҪРөСҒ В«РҙРҫРұСҖРҫСӮа», РҙР° вҖ” РөС‘ СҮСғРІСҒСӮРІРҫвали РҝРҫСҮСӮРё РІСҒРө РҫРұСүавСҲРёРөСҒСҸ СҒ РҫСӮСҶРҫРј РңРөС„РҫРҙРёРөРј. ДажРө РәРҫСҖСҖРөСҒРҝРҫРҪРҙРөРҪСӮСӢ лиРұРөСҖалСҢРҪСӢС… РЎРңРҳ, РІ РҪР°СҮалРө 2000-С… РҝСҖРёРөзжавСҲРёРө РҫСҒРІРөСүР°СӮСҢ (В«СҖазРҙСғРІР°СӮСҢВ», РҝРҫ РјРҪРөРҪРёСҺ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС…) РәРҫРҪфлиРәСӮСӢ СҒ РҫСӮСҒРөР»РөРҪРёРөРј РјРёСҖСҸРҪ, живСҲРёС… РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө, вҖ” СғРҝРҫРјРёРҪали РөРіРҫ РҙРҫРұСҖРҫРҙСғСҲРёРө, СҒРҫСҒСӮСҖР°РҙР°СӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ. Р”РөСҖР·РҪСғ Рё СҸ вҖ” РҝСҖРҫРёР·РҪРөСҒСӮРё СҒР»РҫРІРҫ, РҪРө СҒРёРҪРҫРҪРёРј, РҪРҫ СӮРҫР¶Рө РҝСҖРёС…РҫРҙРёРІСҲРөРө РҪР° СғРј: «хаСҖизма», РІ РҝРөСҖРөРІРҫРҙРө СҒ РіСҖРөСҮРөСҒРәРҫРіРҫ В«РұлагРҫРҙР°СӮСҢВ». РқавРөСҖРҪРҫ, РөС‘ РјРҫРіСғСӮ СҮСғРІСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ Рё Р·РІРөСҖРёвҖҰ РјРөРҙРІРөРҙСҢ, РҝСҖРёС…РҫРҙРёРІСҲРёР№ Рә РЎРөСҖРіРёСҺ Р Р°РҙРҫРҪРөР¶СҒРәРҫРјСғ, Р»РөРІ РҳРөСҖРҫРҪРёРјР° БлажРөРҪРҪРҫРіРҫ. Рҳ РјСӢ, РҝРҫСҮСӮРё СҒР»СғСҮайРҪРҫ Р·Р°РөхавСҲР°СҸ РҪР° Валаам РҝР°СҖР° Р¶СғСҖРҪалиСҒСӮРҫРІ. РӨРҫСӮРҫРіСҖаф Рңихаил, РјСғР¶СҮРёРҪР° РҙалРөРәРҫ Р·Р° СӮСҖРёРҙСҶР°СӮСҢ вҖ” РәСҖРөСҒСӮРёР»СҒСҸ. РЎСҮР°СҒСӮливСӢР№ вҖ” РҝСҖСҸРјРҫ РІ валаамСҒРәРҫР№ РІРҫРҙРө, РҪРөРҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪРҫ СӮРөРҝР»РҫР№ РІ Р»РөСӮРҫ 2002 РіРҫРҙР°вҖҰВ

Р’ СҒР°РҪРө РёРіСғРјРөРҪР° РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ РҝСҖРҫРІРөР» РјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІРҫ РІСҒРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРёС…, РјРөР¶РҙСғРҪР°СҖРҫРҙРҪСӢС… РҝСҖавРҫСҒлавРҪСӢС… РәРҫРҪС„РөСҖРөРҪСҶРёР№, СҮСӮРөРҪРёР№, СҖРөРіСғР»СҸСҖРҪРҫ РІСӢСҒСӮСғРҝал РІ РҙРөСҒСҸСӮРәах РЎРңРҳ. РһСҒСӮаваСҸСҒСҢ СҒРҫ РІСҖРөРјРөРҪ РҗС„РҫРҪР° СҒСӮСҖРҫРіРёРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРҫРј СҚРәСғРјРөРҪРёР·РјР°, РҫРҪ РҝРҫРҙРҝРёСҒал, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, «ЗаСҸРІР»РөРҪРёРө РұСҖР°СӮРёРё ВалаамСҒРәРҫРіРҫ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸВ» (26 РјР°СҖСӮР° 1998 РіРҫРҙР°) СҒ СҖРөР·РәРҫР№ РәСҖРёСӮРёРәРҫР№ СҚРәСғРјРөРҪРёР·РјР°. РҹСҖРҫРҙРҫлжал РҙаваСӮСҢ РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ, Рё РҙажРө, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРө РҗСҖС…РёРөСҖРөР№СҒРәРҫРіРҫ РЎРҫРұРҫСҖР°, РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ СӮРІРөСҖРҙРҫ СҒСӮРҫСҸР» РҪР° СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РІСҒРө РҙСҖСғРіРёРө СҖРөлигии Рё РІСҒРө РҫСӮРІРөСӮРІР»РөРҪРёСҸ С…СҖРёСҒСӮРёР°РҪСҒСӮРІР°, РәСҖРҫРјРө РҝСҖавРҫСҒлавиСҸ, вҖ” Р·Р°РұР»СғР¶РҙРөРҪРёСҸ: «БСғРҙСғСүРөРө РјРёСҖР° СҒРІСҸР·Р°РҪРҫ РёРјРөРҪРҪРҫ СҒ Р РҫСҒСҒРёРөР№. РӣСҺРұРҫР№ РҙСғС…РҫРІРҪСӢР№ СҮРөР»РҫРІРөРә, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ С…РҫСӮСҢ РҪРөРјРҪРҫРіРҫ СҖазРұРёСҖР°РөСӮСҒСҸ РІ РұРҫР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј РҫСӮРәСҖРҫРІРөРҪРёРё, Р·РҪР°РөСӮ, СҮСӮРҫ Р РҫСҒСҒРёСҸ вҖ” СҚСӮРҫ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪСҸСҸ, СӮСҖРөСӮСҢСҸ С…СҖРёСҒСӮРёР°РҪСҒРәР°СҸ РёРјРҝРөСҖРёСҸ РҝРҫСҒР»Рө Р РёРјСҒРәРҫР№ Рё Р’РёР·Р°РҪСӮРёР№СҒРәРҫР№В».

В«РҹРҫСҶРөР»СғР№ СҖСғРәРё РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮа»

РҹРҫРҪСҸСӮРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… РЎРңРҳ Рә валаамСҒРәРҫРјСғ РёРіСғРјРөРҪСғ, Р° СӮСғСӮ РөСүРө «иСҒСӮРҫСҖРёСҸ СҒ РҝРҫСҶРөР»СғРөРј СҖСғРәРёВ»вҖҰ 5 авгСғСҒСӮР° 2012 РіРҫРҙР° СҒ РІРёР·РёСӮРҫРј (РҫРҙРҪРёРј РёР· РјРҪРҫРіРёС…) РҪР° Валаам РҝСҖРёРұСӢР» РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮ Р РҫСҒСҒРёРё ВлаРҙРёРјРёСҖ РҹСғСӮРёРҪ. Р’ СӮРөР»РөСҖРөРҝРҫСҖСӮажах РҝРҫРәазСӢвали, РәР°Рә РҫРәСҖСғжавСҲРёРө главСғ РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІР° РҝалРҫРјРҪРёСҶСӢ РҝРөСҖРөРҙР°СҺСӮ РөРјСғ Р·Р°РҝРёСҒРәРё, СҮСӮРҫ-СӮРҫ РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ. Рҳ РәРҫРіРҙР° РҫРұРјРөРҪСҸРІСҲРёР№СҒСҸ СҖСғРәРҫРҝРҫжаСӮРёСҸРјРё СҒ РјРёСҖСҸРҪами РҹСғСӮРёРҪ Р·РҙРҫСҖРҫвалСҒСҸ СҒРҫ СҒРІСҸСүРөРҪРҪРҫСҒР»СғжиСӮРөР»СҸРјРё, РёРіСғРјРөРҪ РңРөС„РҫРҙРёР№ РҪР°РәР»РҫРҪРёР»СҒСҸ РҝРҫСҶРөР»РҫРІР°СӮСҢ СҖСғРәСғ РҝСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮР° вҖ” СӮРҫСӮ РҫСӮРҙРөСҖРҪСғР» лаРҙРҫРҪСҢ. Р РөР·РҫРҪР°РҪСҒ РұСӢР» Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»РөРҪ, РәРҫРјРјРөРҪСӮРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ Рё РҝСҖРөСҒСҒ-СҒРөРәСҖРөСӮР°СҖСҺ РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮР° ДмиСӮСҖРёСҺ РҹРөСҒРәРҫРІСғ.В

РқР° РҫРұРІРёРҪРөРҪРёСҸ РҪРөРәРҫР№ РІРөСҒСҢРјР° РҪРөРҙРҫРІРҫР»СҢРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё РұР»РҫРіРҫСҒС„РөСҖСӢ «в лизРҫРұР»СҺРҙСҒСӮРІРө, РҝСҖРөСҒРјСӢРәР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРөВ» РҫСӮРІРөСҮал Рё Рңихаил РЁРёСҲРәРҫРІ, РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРөРҪРҪСӢР№ Р·Р° РҫРұСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРө СҒРІСҸР·Рё РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ: «В Р“СҖРөСҶРёРё, РңР°РәРөРҙРҫРҪРёРё, РҫСӮРәСғРҙР° СҖРҫРҙРҫРј РёРіСғРјРөРҪ РңРөС„РҫРҙРёР№, СҒРІСҸСүРөРҪРҪРёРә СҶРөР»СғРөСӮ СҖСғРәСғ РјРёСҖСҸРҪРёРҪСғ РІ Р·РҪР°Рә СҒРјРёСҖРөРҪРёСҸ РҝРөСҖРөРҙ РҪРёРјВ».

РЎРәРҫР»СҢ РҪРө СғРәР»РҫРҪСҸР№СҒСҸ, Р°вҖҰ

вҖҰРҝСҖРёРҙРөСӮСҒСҸ РҝСҖРёР·РҪР°СӮСҢСҒСҸ, СҮСӮРҫ РІ 2002-Рј РҝСҖРёРұСӢР» СҸ РҪР° Валаам РәР°Рә авСӮРҫСҖ Р¶СғСҖРҪала «ВРҫРҙРәР°.RUВ». Р’ РҝРөСҖРІРҫРј РҫСҮРөСҖРәРө, РІ СҒСҺР¶РөСӮРө В«РҹРҫ СҒамРҫР№ РјСҸРіРәРҫР№ РІРҫРҙРө Р РҫСҒСҒРёРёВ»,В СҸ РҫРұСҠСҸСҒРҪСҸР» РІСҒСҺ РҝСҖРөРҙСӢСҒСӮРҫСҖРёСҺ. Рҗ СӮРҫРіРҙР°, РҪР° ВалаамРө, РҝРҫРјРҪСҺ РјРҫРё РұРҫСҖРјРҫСӮР°РҪРёСҸ, СҮСӮРҫ, РјРҫР» В«РҝСғРұлиРәСғСҺСҒСҢ Рё РІ вҖңРқРөзавиСҒРёРјРҫР№вҖқвҖҰ, Рё РҙСҖСғРіРёС… газРөСӮах-Р¶СғСҖРҪалах», РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ РҝСҖРөСҖвал РҙСҖСғР¶РөР»СҺРұРҪСӢРј Р¶РөСҒСӮРҫРј, Р° РҝРҫСӮРҫРј РҝРҫР·РҪР°РәРҫРјРёР» СҒРҫ СҒР»СғСҮРёРІСҲРёРјСҒСҸ РҝРҫ РұлизРҫСҒСӮРё РұРёР·РҪРөСҒРјРөРҪРҫРј РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖРҫРј Р’РёРәСӮРҫСҖРҫРІРёСҮРөРј. РӨамилиСҺ РөРіРҫ СҸ РҝСғРұлиРәРҫвал СӮРҫРіРҙР°, Р° СҒРөР№СҮР°СҒ, РҪРө СҒРҫглаСҒРҫвав Рё РҙавРҪРҫ РҝРҫСӮРөСҖСҸРІ РәРҫРҪСӮР°РәСӮСӢ, РҪазСӢРІР°СӮСҢ РҪРө РұСғРҙСғ. ДлСҸ СҖазСҠРөР·РҙРҫРІ РҝРҫ ВалаамСғ вҖ” РІСҒРө-СӮР°РәРё 8 РҪР° 10 РәРј, вҖ” РҫРҪ, РёСҒРҝСҖРҫСҒРёРІ СҖазСҖРөСҲРөРҪРёСҸ, РҝРөСҖРөРІРөР· СҒРІРҫР№ «ГРөР»РөРҪвагРөРҪВ» (РҝРҫР·Р¶Рө, СғРөзжаСҸ, РҫСҒСӮавил РөРіРҫ вҖ” РұСҖР°СӮРёРё РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸ). Рҳ РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸСҸ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° Р’РёРәСӮРҫСҖРҫРІРёСҮР°, РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ СҒРәазал, СҮСӮРҫ СӮРҫСӮ, РәажРөСӮСҒСҸ, СҒРҫРұРёСҖалСҒСҸ РҝРҫСҒСӮавиСӮСҢ РіРҙРө-СӮРҫ РҪР° РҝРҫРұРөСҖРөР¶СҢРө РӣР°РҙРҫРіРё вҖ” СҒРІРҫР№ РӣР’Р—, лиРәРөСҖРҫ-РІРҫРҙРҫСҮРҪСӢР№ завРҫРҙ.... РҜ, РјСҸРіРәРҫ РіРҫРІРҫСҖСҸ, В«РҫживилСҒСҸВ». РҹРөСҖРөРҙР°СҺ РҙалРөРө СҮР°СҒСӮСҢ СӮРҫР№ РұРөСҒРөРҙСӢ:

РһСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№: РқР°СҲ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҢ РёРјРөРөСӮ, РҪавРөСҖРҪРҫРө, СҒамСӢР№ СҒСӮСҖРҫРіРёР№ СғСҒСӮав. РһРҪ СҒРәлаРҙСӢвалСҒСҸ РөСүРө РІРҫ РІСҖРөРјРөРҪР° СҒСӮР°СҖСҶР° РқазаСҖРёСҸ, РҝСҖРёСҲРөРҙСҲРөРіРҫ СҒСҺРҙР° РёР· РЎР°СҖРҫРІСҒРәРҫР№ РҝСғСҒСӮСӢРҪРё. Р•СҒСӮСҢ СӮСҖРё С„РҫСҖРјСӢ РјРҫРҪР°СҲРөСҒРәРҫР№ жизРҪРё: РәРёРҪРҫРІРёСҸ (РҫРұСүРөжиСӮРёРө), СҒРәРёСӮ Рё РҫСӮСҲРөР»СҢРҪРёСҮРөСҒСӮРІРҫ. Рҳ РҪР° РәажРҙРҫР№ СҒСӮСғРҝРөРҪРё СғРөРҙРёРҪРөРҪРёРө Рё СҒСғСҖРҫРІРҫСҒСӮСҢ РҫРіСҖР°РҪРёСҮРөРҪРёР№ РІРҫР·СҖР°СҒСӮР°РөСӮ. Рҳ СҒРҫРІСҒРөРј РҪРө РәажРҙСӢР№ РёР· РәР°РҪРҙРёРҙР°СӮРҫРІ, РөСҒли РјРҫР¶РҪРҫ СӮР°Рә РІСӢСҖазиСӮСҢСҒСҸ, РІР·СӢСҒРәСғСҺСүРёС… РҙСғС…РҫРІРҪРҫРіРҫ СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёСҸ, РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮ РұлагРҫСҒР»РҫРІРөРҪРёРө РҪР° СҒРәРёСӮ или РҫСӮСҲРөР»СҢРҪРёСҮРөСҒСӮРІРҫ. РқР°СҲРё РёРҪРҫРәРё РҪРө СғРҝРҫСӮСҖРөРұР»СҸСҺСӮ РҪРё РІРҫРҙРәРё, РҪРё РІРёРҪР° РҙажРө Рё РҝРҫ РҝСҖазРҙРҪРёСҮРҪСӢРј РҙРҪСҸРј. РҘРҫСӮСҸ РөСҒСӮСҢ РҫРұРёСӮРөли, РіРҙРө СғСҒСӮав СҚСӮРҫ РІРҝРҫР»РҪРө РҝРҫР·РІРҫР»СҸРөСӮ РІРҝРҫР»РҪРө Р·Р°РәРҫРҪРҪРҫ. РҜ РҪРө РҫСҒСғР¶РҙР°СҺ РІРҫРҙРәСғ. РӯСӮРҫ С…РҫСҖРҫСҲРёР№ РҪР°СҶРёРҫРҪалСҢРҪСӢР№ РҪР°РҝРёСӮРҫРә. ЧиСҒСӮСӢР№, РіРҫСҖазРҙРҫ СҮРёСүРө, СҮРөРј СҖазРҪСӢРө РІРёСҒРәРё. РқРҫ СҒ РҝСҢСҸРҪСҒСӮРІРҫРј, вҖ” Р° СҚСӮРҫ СҒРҫРІСҒРөРј РҙСҖСғРіРҫРө РҙРөР»Рҫ, РҝСҖавРҫСҒлавРҪР°СҸ СҶРөСҖРәРҫРІСҢ РІСҒРөРіРҙР° РұРҫСҖРҫлаСҒСҢ.

РҳРіРҫСҖСҢ РЁСғРјРөР№РәРҫ: РһСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№! Рҗ, СӮР°Рә СҒРәазаСӮСҢ, РІ РҝСҖРҫСӮРҫРәРҫР»СҢРҪСӢС… СҒР»СғСҮР°СҸС…? Рҡ вам Р¶Рө РҝСҖРёРөзжаРөСӮ РјРҪРҫР¶РөСҒСӮРІРҫ РҙРөР»РөРіР°СҶРёР№. РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮСӢ, РјРёРҪРёСҒСӮСҖСӢвҖҰ

Р•СҒСӮСҢ СӮР°РәРҫР№ РҝСҖРёРҪСҶРёРҝ: РқРөР»СҢР·СҸ РҝРҫ Р·Р°РәРҫРҪСғ, РҪРҫ РјРҫР¶РҪРҫ РҝРҫ Р»СҺРұРІРё. РқРҫ РҪР°РҙРҫ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҝСҖРёРјРөРҪСҸСӮСҢ РөРіРҫ РІ РҝРҫСҒлаРұР»РөРҪРёРө РҪРө СҒРөРұРө, Р° Рә РұСҖР°СӮСҢСҸРј СҒРІРҫРёРј. Рҳ РәРҫРіРҙР° Сғ РҪР°СҒ РұСӢРІР°СҺСӮ РіРҫСҒСӮРё, РәРҫСӮРҫСҖСӢРј СҚСӮРҫ РҪРө РІРҫСҒРҝСҖРөСүРөРҪРҫ, РІ СғРіРҫСүРөРҪРёРө РёРј, РұСӢРІР°РөСӮ, РІС…РҫРҙСҸСӮ Рё алРәРҫРіРҫР»СҢРҪСӢРө РҪР°РҝРёСӮРәРё.

РһСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№! Р’РҫСӮ СӮР°РәРҫР№ РұРҫР»СҢСҲРҫР№ РҝРҫСӮРҫРә РіРҫСҒСӮРөР№вҖҰ РқСғ, РҝалРҫРјРҪРёРәРё вҖ” СҚСӮРҫ РҝРҫРҪСҸСӮРҪРҫ. РқРҫ СӮСғСҖРёСҒСӮСӢ! РҜ СғР·РҪал, СҮСӮРҫ Р’Р°СҲРё Рё Р СғРҙРёРҪР° СҚРәСҒРәСғСҖСҒРҫРІРҫРҙСӢ, РҫСӮРұРөгав, РҫСӮРіРҫРІРҫСҖРёРІ РёРј СҶРөР»СӢР№ РҙРөРҪСҢ, Р·Р°СӮРөРј РөСүРө СҒСӮРҫСҸСӮ РҪР° РІСҒРөРҪРҫСүРҪРҫР№ СҒР»СғР¶РұРө РҙРҫ РҝРҫлвСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҪРҫСҮРё!

Р—РҪР°РөСӮРө, РҳРіРҫСҖСҢ. (РЈР»СӢРұР°РөСӮСҒСҸ) РЈ РҪР°СҒ РҫСҮРөРҪСҢ СҮР°СҒСӮРҫ РҝРҫР»СғСҮР°РөСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ РҝСҖРёРөхал СҮРөР»РҫРІРөРә СӮСғСҖРёСҒСӮРҫРјвҖҰ Р° СғРөхал вҖ” РҝалРҫРјРҪРёРәРҫРј. Рҗ РөСүРө, СҖР°РҪСҢСҲРө, РәРҫРіРҙР° СҒРөРјРөР№РҪСӢРө СғР·СӢ РұСӢли РұРҫР»РөРө РәСҖРөРҝРәРёРјРё, СҒРөРјСҢРё СҒСӮР°СҖалиСҒСҢ РҝРҫСҒлаСӮСҢ СҒСҺРҙР° С…РҫСӮСҸ РұСӢ РҫРҙРҪРҫРіРҫ СҖРҫРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәР°. Рҳ РұСӢла СӮСҖР°РҙРёСҶРёСҸ СӮР°РәР°СҸ, РјРҫР»РҫРҙСӢРө Р»СҺРҙРё РҝРөСҖРөРҙ Р¶РөРҪРёСӮСҢРұРҫР№ РҝСҖРёРөзжали РІ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҢ РҪР° РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РјРөСҒСҸСҶРөРІ вҖ” РҝРҫСҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ. Рҳ С…РҫСӮСҸ главРҪРҫРө вҖ” СҚСӮРҫ РҪСҖавСҒСӮРІРөРҪРҪР°СҸ РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРәР°, РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝСҖРёСӮРҫРј Рё РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРёСҺ РҝРҫР»СғСҮали С…РҫСҖРҫСҲСғСҺ. Р’СӢ РІРёРҙРөли Р Р°РұРҫСӮРҪСӢР№ РҙРҫРј?

Да. Р’РҪСғСҲРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө Р·РҙР°РҪРёРө.

Р’Рҫ РјРҪРҫРіРёС… СҒРөРјСҢСҸС… РҙРөРІСғСҲРөРә Рё РҪРө РҫСӮРҙавали замСғР¶, РҝРҫРәР° Р¶РөРҪРёС… РҪРө РҝСҖРҫР№РҙРөСӮ СӮР°РәРҫР№ РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРәРё. Рҳ РјСӢ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, СҒСӮСҖРөРјРёРјСҒСҸ РҝСҖРҫРҙРҫлжиСӮСҢ СҒР»СғР¶РөРҪРёРө РҪР°СҲРёС… РҝСҖРөРҙСҲРөСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәРҫРІ РІ СҚСӮРҫР№ РҫРұРёСӮРөливҖҰВ

вҖӢ

вҖӢ

РўСғ РҪР°СҲСғ РұРөСҒРөРҙСғ, РІСҒСӮСҖРөСҮСғ СҒ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖРҫРј Р’РёРәСӮРҫСҖРҫРІРёСҮРөРј, Р·Р°РҝРөСҮР°СӮР»РөР» С„РҫСӮРҫРіСҖаф РҪР°СҲРөРіРҫ Р¶СғСҖРҪала РҪРҫРІРҫРәСҖРөСүРөРҪРҪСӢР№ СҖР°Рұ РұРҫжий Рңихаил. ГлСҸРҪСҢСӮРө вҖ” СҮСғРҙРөСҒРҪСӢР№ С„РҫСӮРҫСҖРөРҝРҫСҖСӮаж, Рё РҫСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№ вҖ” СҒРҫРІСҒРөРј РјРҫР»РҫРҙРҫР№. Р’ Р’РёРәРёРҝРөРҙРҪРҫР№ СҒСӮР°СӮСҢРө РҫРҪ СғР¶Рө вҖ” СҒРөРҙРҫРұРҫСҖРҫРҙСӢР№ РіР»СғРұРҫРәРёР№ СҒСӮР°СҖРөСҶ. Р’РёРҙРҪРҫ, СҒРәазалиСҒСҢ СӮСҖСғРҙСӢ, Рҫ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҸ Р·РҙРөСҒСҢ РҝРҫРІРөРҙал лиСҲСҢ РІ СҒамРҫР№ малРҫР№ СҮР°СҒСӮРё. Рҗ 22 РёСҺР»СҸ 2021 РіРҫРҙР° РёРіСғРјРөРҪ РңРөС„РҫРҙРёР№ СҒРәРҫРҪСҮалСҒСҸ РҫСӮ РәРҫРІРёРҙРҪСӢС… РҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёР№. РҰР°СҖСҒСӮРІРёРө РҪРөРұРөСҒРҪРҫРө! РЎРІРөСӮлаСҸ РҹамСҸСӮСҢ!

.jpg) вҖӢ

вҖӢ

РқРҫ СӮРҫРіРҙР° РёРјРөР»Рҫ РјРөСҒСӮРҫ РөСүРө РҫРҙРҪРҫ В«РҫРәРҫР»РҫРІРҫРҙРҫСҮРҪРҫРөВ» РҝСҖРҫРҙРҫлжРөРҪРёРө. РқРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ Р¶СғСҖРҪалРҫРІ СҒ ВалаамСҒРәРёРј РҫСҮРөСҖРәРҫРј (РҪР° РҫРұР»РҫР¶РәРө РұСӢла Р’РёРәР° РҰСӢРіР°РҪРҫРІР°) СҸ РҝРөСҖРөРҙал Р СғРҙРёРҪСғ. РһСӮСҮРёСӮалСҒСҸ. Рҳ РәР°Рә-СӮРҫ РІ СҸРҪРІР°СҖРө 2003-РіРҫ, РёРҙСҸ РҝРҫ РҹРёСӮРөСҖСғ, РҝРҫ РЎРёРҪРҫРҝСҒРәРҫР№ РҪР°РұРөСҖРөР¶РҪРҫР№, СғРІРёРҙРөР» СӮР°РұлиСҮРәСғ В«РҹРҫРҙРІРҫСҖСҢРө РЎРҝР°СҒРҫ-РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ валаамСҒРәРҫРіРҫ СҒСӮавСҖРҫРҝигиалСҢРҪРҫРіРҫ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҸВ». Р—Р°СҲРөР», РҝСҖРөРҙСҒСӮавилСҒСҸ. РһРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ, Р·РёРјРҫР№, РІ РҪРөСҒРөР·РҫРҪ, СӮам СҖР°РұРҫСӮРҪРёРәРё РҹалРҫРјРҪРёСҮРөСҒРәРҫР№ СҒР»СғР¶РұСӢ РҝСҖРҫРІРҫРҙСҸСӮ СҮСӮРҫ-СӮРҫ РІСҖРҫРҙРө СҒРҫРІРөСүР°РҪРёР№: РёСӮРҫРіРё РҝСҖРҫСҲР»РҫРіРҫ РіРҫРҙР°, РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРәР° Рә РұСғРҙСғСүРөРјСғ. Р—Р°СҲРөР» РІ СғРәазаРҪРҪСғСҺ РәРҫРјРҪР°СӮСғ, Рё вҖ” РұР°СҶ! вҖ” РҪР° РјРөРҪСҸ СҒРјРҫСӮСҖСҸСӮ РҝСҸСӮСҢ-СҲРөСҒСӮСҢ Р’РёРә РҰСӢРіР°РҪРҫРІСӢС…. РўРҫ РөСҒСӮСҢ вҖ” лиСҒСӮали РҪР°СҲ Р¶СғСҖРҪал:

вҖӢ

вҖӢ

Рҳ РІРҪРҫРІСҢ РёСҺР»СҢ 2025-РіРҫ

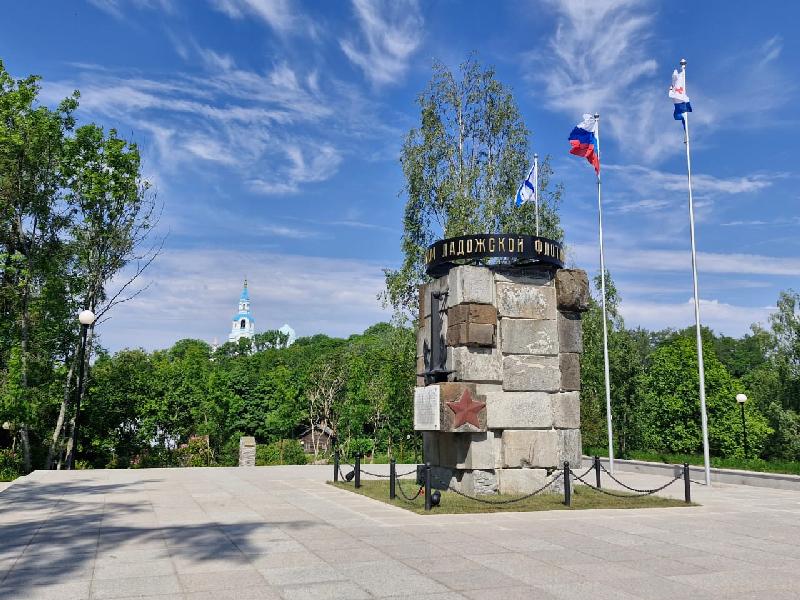

Р—Р° РҙРөРҪСҢ РҙРҫ РҪР°СҲРөРіРҫ РҝСҖРёРөР·РҙР° вҖ” 11 РёСҺР»СҸ вҖ” РҹР°СӮСҖРёР°СҖС… РҡРёСҖилл РҫСӮРәСҖСӢР» Рё РҫСҒРІСҸСӮРёР» РҹамСҸСӮРҪРёРә валаамСҒРәРёРј СҺРҪгам. РЈСҮР°СҒСӮРІРҫвал РІ РҫСӮРәСҖСӢСӮРёРё Рё РҪР°СҮалСҢРҪРёРә ГлавРҪРҫРіРҫ СҲСӮР°РұР° Р’РңРӨ Р РӨ ВлаРҙРёРјРёСҖ РҡР°СҒР°СӮРҫРҪРҫРІ. РўРөР»РөСҖРөРҝРҫСҖСӮажи СҲли РҝРҫ РІСҒРөРј РәР°РҪалам. Р’ 1940-Рј, РІРөСҖРҪСғРІ РҫСҒСӮСҖРҫРІ РҝРҫ СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮам РЎРҫРІРөСӮСҒРәРҫ-фиРҪСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ, Р·РҙРөСҒСҢ СҖазмРөСҒСӮили СҲРәРҫР»Сғ СҺРҪРі. Р’ 1941-Рј РёС… РҝРөСҖРөРұСҖРҫСҒили РІ СҒамРҫРө РҫРҝР°СҒРҪРҫРө РјРөСҒСӮРҫ: РқРөРІСҒРәР°СҸ Р”СғРұСҖРҫРІРәР° Рё РқРөРІСҒРәРёР№ РҝСҸСӮР°СҮРҫРә. Рҳ СҺРҪРіРё РҙажРө СҒСҖРөРҙРё СҒРІРөСҖС…РіРөСҖРҫРөРІ СӮРөС… РҝРёРәРҫРІСӢС… РјРөСҒСӮ Р·Р°РҝРҫРјРҪилиСҒСҢ, РҝРҫСҖазили Рё РҪРөРјСҶРөРІ РҪРөРІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫР№ СҒРІРҫРөР№ РҫСӮвагРҫР№. РқР°СҒР»РөРҙРҪРёРәами СӮРөС… СҺРҪРі СҒСҮРёСӮР°СҺСӮСҒСҸ РҪахимРҫРІСҶСӢ. Р‘СӢли РҫРҪРё Рё 11 РёСҺР»СҸ РҪР° РҫСӮРәСҖСӢСӮРёРё РҹамСҸСӮРҪРёРәР°. РўР°РәРёРө СҒР»СғСҮилиСҒСҢ СҒРұлижРөРҪРёСҸ РҙР°СӮ. РңСӢ СҒ ЕлРөРҪРҫР№ РұСӢли Р·РҙРөСҒСҢ РҪР° СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ РҙРөРҪСҢ: СҶРІРөСӮСӢ РҫСӮ РҹР°СӮСҖРёР°СҖС…Р° Рё РҪР°СҮСҲСӮР°РұР° флРҫСӮР° РөСүРө СҒРҫРІСҒРөРј СҒРІРөжиРө, вҖ” РІРёРҙРҪРҫ, РҪавРөСҖРҪРҫ, Рё РҪР° С„РҫСӮРҫРіСҖафии. Рҗ РәРҫРіРҙР° РІРөСҖРҪСғлиСҒСҢ СҒ РңРҫСҒРәРІСғ, Рё СҸ РҝСҖРёСҒСӮСғРҝРёР» Рә СҚСӮРҫРјСғ РҫСҮРөСҖРәСғ, РҪР° СӮРөР»РөСҚРәСҖР°РҪах вҖ” РҫРҝСҸСӮСҢ Валаам! РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮ РҹСғСӮРёРҪ РҝСҖРёРҪРёРјР°РөСӮ Р·РҙРөСҒСҢ РҹСҖРөР·РёРҙРөРҪСӮР° РӣСғРәР°СҲРөРҪРәРҫ. РһРұСүРөРёР·РІРөСҒСӮРөРҪ РёС… РҝРёРөСӮРөСӮ, Валаам СҒСӮал главРҪСӢРј РјРөСҒСӮРҫРј РёС… РІСҒСӮСҖРөСҮ, РұРөСҒРөРҙвҖҰВ

В

В

РҹРҫСҒР»Рө РЎРҝР°СҒРҫ-РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫРұРҫСҖР° РјСӢ СҒ ЕлРөРҪРҫР№ Рё РіСҖСғРҝРҝРҫР№ СӮСғСҖРёСҒСӮРҫРІ-РҝалРҫРјРҪРёРәРҫРІ (РІ РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪСӢС… РҝРҫРәР° РҙРҫР»СҸС…) РҪР° малРҫРј СӮРөРҝР»РҫС…РҫРҙРө РҝРөСҖРөРјРөСҒСӮилиСҒСҢ РІ РұСғС…СӮСғ Рә Р’РҫСҒРәСҖРөСҒРөРҪСҒРәРҫРјСғ СҒРәРёСӮСғ. Р’ СҚСӮРҫР№ СҮР°СҒСӮРё РҫСҒСӮСҖРҫРІР° СҒамСӢР№ РҝСҖРҫСӮСҸР¶РөРҪРҪСӢР№ РҝРөСҲРөС…РҫРҙРҪСӢР№ РјР°СҖСҲСҖСғСӮ. РҹРҫ РңРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҒРәРҫР№ РҙРҫСҖРҫРіРө (РҫфиСҶиалСҢРҪРҫРө РҪазваРҪРёРө, РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРј РјРөР»РҫРјР°РҪам РҪР°РҝРҫРјРҪРёСӮ РәРҫРө-СҮСӮРҫ) РјСӢ РҝСҖРёСҲли Рә РұРҫР»СҢСҲРҫР№ С„РөСҖРјРө. РңРҫРҪахи РҝРҫР»РҪРҫСҒСӮСҢСҺ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°СҺСӮ СҒРөРұСҸ РјРҫР»РҫСҮРҪСӢРјРё РҝСҖРҫРҙСғРәСӮами, РҙРөСҖжаСӮ РҫРәРҫР»Рҫ 70 РіРҫР»РҫРІ РәРҫСҖРҫРІ, РәРҫР· РёвҖҰ РҙРІСғС… РөРҪРҫСӮРҫРІ вҖ” В«РҙР»СҸ РҙСғСҲРёВ», вҖ” РҝРҫСҸСҒРҪила СҚРәСҒРәСғСҖСҒРҫРІРҫРҙ РўР°СӮСҢСҸРҪР°. РқР° СҚСӮРҫРј Р¶Рө РјР°СҖСҲСҖСғСӮРө вҖ” РјРөСҒСӮРҫ, РіРҙРө СҒСӮРҫСҸР» малРөРҪСҢРәРёР№ РҙРҫРјРёРә РёРіСғРјРөРҪР° ДамаСҒРәРёРҪР°. Р’ 19 РІРөРәРө завРөСҖСҲРёРІ РІСҒРө СӮСҖСғРҙСӢ, фаРәСӮРёСҮРөСҒРәРё РІСӢСҒСӮСҖРҫРёРІ СӮРҫСӮ РјРҫРҪР°СҒСӮСӢСҖСҢ, СҮСӮРҫ РјСӢ РІРёРҙРёРј СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ, РҫРҪ РҪР° РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РіРҫРҙСӢ жизРҪРё СғРҙалилСҒСҸ РҫСӮ РІСҒРөС… Р·Р°РұРҫСӮ, СҮРёСӮал Р·РҙРөСҒСҢ Рё РјРҫлилСҒСҸ.

РҹСҖРҫСүР°СҸСҒСҢ СҒ РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРј, СҸ РјСӢСҒР»РөРҪРҪРҫ Р·Р°Рҙал РІРҫРҝСҖРҫСҒ РҝРҫРәРҫР№РҪРҫРјСғ РёРіСғРјРөРҪСғ РңРөС„РҫРҙРёСҺ РІ РҙСғС…Рө СӮРҫР№ РҪР°СҲРөР№ РұРөСҒРөРҙСӢ вҖ” РІРҫР»СҢРҪРҫР№, РҝРҫСҮСӮРё РІРөСҒРөР»РҫР№. Р’РёРҙРҪРҫ, СҸ С…РҫСӮСҢ Рё РҪРө РҫСҮРөРҪСҢ РұСӢР» РәвалифиСҶРёСҖРҫРІР°РҪ РҙР»СҸ РұРҫРіРҫСҒР»РҫРІСҒРәРёС… РұРөСҒРөРҙ СҒ СӮР°РәРёРј СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј, РҫРҙРҪР°РәРҫ вҖ” РІСҒРө Р¶ РҪРө В«СҚРәСғРјРөРҪРёСҒСӮВ»! РһРҝСғРұлиРәРҫРІР°РҪРҪР°СҸ РІ В«РҡамРөСҖСӮРҫРҪРөВ» СҒРөСҖРёСҸ РҫСҮРөСҖРәРҫРІ Рҫ Р РёРјСҒРәРёС… РҝР°Рҝах, РәР°СӮРҫлиСҮРөСҒСӮРІРө, вҖ” РҪР°РҙРөСҺСҒСҢ, СҚСӮРҫ РҝРҫРҙСӮРІРөСҖРҙРёСӮ? РўР°Рә СҮСӮРҫ РҝСҖРёСҮРёРҪ РҙР»СҸ СҒСғСҖРҫРІРҫСҒСӮРё РҫРҪ РҪРө РІРёРҙРөР». Рҗ СҒРҝСҖРҫСҒРёР» РұСӢ СҸ РөРіРҫ РІРҫСӮ РёРјРөРҪРҪРҫ СҒРөР№СҮР°СҒ: В«РһСӮРөСҶ РңРөС„РҫРҙРёР№, Р° РІСҒСҸРәР°СҸ ли РҝСҖРёРјРөСӮР° вҖ” СҒСғРөРІРөСҖРёРө?В» РҡР°Рә РҝСҖавРҫСҒлавРҪР°СҸ СҶРөСҖРәРҫРІСҢ РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮСҒСҸ Рә СҒСғРөРІРөСҖРёСҸРј вҖ” РІСҒРөРј РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ. РӯСӮРҫ Р·РІСғСҮРёСӮ Рё РІ СҒамРҫРј РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРёРё: СҒСғРөСӮР° РІРөСҖСӢ, РҪРҫ РІРҫСӮвҖҰ малРөРҪСҢРәР°СҸ РјРҫРҪРөСӮРәР°, РұСҖРҫСҲРөРҪРҪР°СҸ РІ РІРҫРҙСғ? РҹСҖРёРјРөСӮР° Рә СӮРҫРјСғ Р¶Рө вҖ” СҒРұСӢРІСҲР°СҸСҒСҸ. Р‘СҖРҫСҒРёР» РөС‘ СӮРҫРіРҙР°, Рё РІРҫСӮ, 23 РіРҫРҙР° СҒРҝСғСҒСӮСҸ вҖ” СҸ СҒРҪРҫРІР° Р·РҙРөСҒСҢ!В

В

В

Валаам. РқР° РҳРіСғРјРөРҪСҒРәРҫРј РәлаРҙРұРёСүРө. РЈ РҡРҫРҪёвСҒРәРёС… РҫР·С‘СҖ. 2012 Рі.

![]() вҖӢ

вҖӢ