–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є: –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ. –Я—Г—В–µ–≤—Л–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–Є

–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є: –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ –Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ. –Я—Г—В–µ–≤—Л–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Ї–Є

–Я–†–Ю–Ф–Ю–Ы–Ц–Х–Э–Ш–Х. –Я–†–Х–Ф–Ђ–Ф–£–©–Х–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ

–Т–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –µ—Б—В—М –њ–Њ—Б—С–ї–Њ–Ї, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ 1158 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В—М –≤—Б–µ–Љ –ї—О–±–Є—В–µ–ї—П–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞—А–Є–љ—Л. –Э–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї –≥–Њ—А–Њ–і, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ѓ—А–Є—П –Ф–Њ–ї–≥–Њ—А—Г–Ї–Њ–≥–Њ, вАФ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Є–Љ, вАФ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–Љ.

–Я—А–Є –љ—С–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ-–°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, –Њ—В–љ—П–≤ –њ–∞–ї—М–Љ—Г –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ —Г –њ–µ—А–µ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—В–Њ—А—Л–µ —А–Њ–ї–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞.¬†–Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≥–ї–∞—Б–Є—В, —З—В–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –≤—С–Ј –Є–Ј –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –≤ –†–Њ—Б—В–Њ–≤ –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ –Ї–∞–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї—Г—О, –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є—Е —Б–≤—П—В—Л–љ—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –Ї–Њ–љ–Є –≤—Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –≤–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Л–µ, –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ. –Я—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ї–љ—П–Ј—О —Б–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В—Г—В –Ј–∞–љ–Њ—З–µ–≤–∞—В—М. –Ъ–љ—П–Ј—М –≤—Б—О –љ–Њ—З—М –Љ–Њ–ї–Є–ї—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Є–Ї–Њ–љ–Њ–є, –Є —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–∞–Љ–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞, –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї XIX –≤–µ–Ї–∞ –Э.–Ш. –Ъ–Њ—Б—В–Њ–Љ–∞—А–Њ–≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–µ —Б–≤—П—В—Л–љ–Є —В–∞–Ї:¬†

¬Ђ–С—Л–ї–∞ –≤ –Т—Л—И–≥–Њ—А–Њ–і–µ –≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ –Є–Ї–Њ–љ–∞ –°–≤. –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –њ—А–Є–≤–µ–Ј—С–љ–љ–∞—П –Є–Ј –¶–∞—А–µ–≥—А–∞–і–∞ (—В–∞–Ї –љ–∞ –†—Г—Б–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М, —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –љ—Л–љ–µ –°—В–∞–Љ–±—Г–ї), –њ–Є—Б–∞–љ–∞—П, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞—Б–Є—В –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ, –°–≤. –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—Б—В–Њ–Љ –Ы—Г–Ї–Њ—О. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ –љ–µ–є —З—Г–і–µ—Б–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, —З—В–Њ, –±—Г–і—Г—З–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Г —Б—В–µ–љ—Л, –Њ–љ–∞ –љ–Њ—З—М—О —Б–∞–Љ–∞ –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ—В —Б—В–µ–љ—Л –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –≤–Є–і, —З—В–Њ –ґ–µ–ї–∞–µ—В —Г–є—В–Є –≤ –і—А—Г–≥–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Т–Ј—П—В—М –µ—С —П–≤–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –±—Л —Н—В–Њ–≥–Њ. –Р–љ–і—А–µ–є –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–ї –њ–Њ—Е–Є—В–Є—В—М –µ—С, –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—В–Є –≤ —Б—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –і–∞—А–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б–≤—П—В—Л–љ—О, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Г—О –љ–∞ –†—Г—Б–Є, –Є —В–µ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞–і —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ—О –њ–Њ—З–Є–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ. –Я–Њ–і–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Є –і–Є—П–Ї–Њ–љ–∞ –Э–µ—Б—В–Њ—А–∞, –Р–љ–і—А–µ–є –љ–Њ—З—М—О —Г–љ—С—Б —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –Є–Ј –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–љ—П–≥–Є–љ–µ—О –Є —Б–Њ—Г–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —В–Њ—В—З–∞—Б –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ —Г–±–µ–ґ–∞–ї –≤ —Б—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О¬ї.¬†

вАЛ

вАЛ

–Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–∞ –Ї–љ—П–Ј—П. –Ю–і–љ–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є –њ–Њ—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ –Є–Ї–Њ–љ—Л –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ, –і—А—Г–≥–Є–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї–Є –і–µ—П–љ–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ, –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, —В–Њ –±—Л–ї–∞ –С–Њ–ґ—М—П –≤–Њ–ї—П, –Є–±–Њ –±–µ–Ј –≤–Њ–ї–Є –Х–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. –Ґ–∞–Ї, –≤ ¬Ђ–°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є –Њ —З—Г–і–µ—Б–∞—Е –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л –С–Њ–ґ—М–µ–є –Ь–∞—В–µ—А–Є¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, —З—В–Њ –Є–Ї–Њ–љ–µ –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤ –Т—Л—И–≥–Њ—А–Њ–і–µ, –Њ–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ —Е–Њ—В–µ–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –∞ –Ї–љ—П–Ј—М –Р–љ–і—А–µ–є —Б—В–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –С–Њ–ґ—М–µ–є –≤–Њ–ї–ЄвА¶ –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є, –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤, –±—Л–ї–Њ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л –Ї–љ—П–Ј—О –Р–љ–і—А–µ—О, –Є –Њ–љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П –µ—С –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–∞–Ї –≤–Є–і–µ–ї, —Б –≤–Њ–Ј–і–µ—В—Л–Љ–Є –≤ –Љ–Њ–ї—М–±–µ –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–Љ—Г —А—Г–Ї–∞–Љ–Є. –Ш–Ї–Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Є–≤–Њ–є, –Є–ї–Є –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–є –Є —Б—В–∞–ї–∞ —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–љ–∞ —Б–њ–∞—Б–ї–∞ –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж–µ–≤ –Њ—В —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Є —З—Г–Љ—Л, –Є–ї–Є –Љ–Њ—А–Њ–≤–Њ–є —П–Ј–≤—Л, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤ 1771 –≥–Њ–і—Г. –Т –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ–± —Н—В–Њ–Љ 1 –Є—О–ї—П, –≤ –і–µ–љ—М –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ—Л, —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В—Б—П –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В–љ—Л–є —Е–Њ–і.

–С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤

вАЛ

вАЛ

–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –Р–љ–і—А–µ—О —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞, –Ї–љ—П–Ј—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –Ј–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Г—О —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—О –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤ —Б —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Я—А–µ—Б–≤—П—В–Њ–є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Б–њ–Њ—А—П—В –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –ї–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—В –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞ –Ї–љ—П–Ј—П (–Є–±–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –±—Л–ї –±–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ), –Є–ї–Є –ґ–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В: –Ї–љ—П–Ј—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ –њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –љ—С–Љ:¬†

¬Ђ–Э–µ –≤–µ–ї–Є—З–∞–≤ –±—Л–ї –Р–љ–і—А–µ–є –љ–∞ —А–∞—В–љ—Л–є —З–Є–љ, —В.–µ. –љ–µ –ї—О–±–Є–ї –≤–µ–ї–Є—З–∞—В—М—Б—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М—О, –љ–Њ –ґ–і–∞–ї –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—Л –ї–Є—И—М –Њ—В –±–Њ–≥–∞¬ї. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї XIX –≤–µ–Ї–∞ –Т.–Ю. –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ю–љ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–±–Њ–ґ–µ–љ –Є –љ–Є—Й–µ–ї—О–±–Є–≤, –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞—Г—В—А–µ–љ–µ–є —Б–∞–Љ –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї —Б–≤–µ—З–Є –≤ —Е—А–∞–Љ–µ, –Ї–∞–Ї –Ј–∞–±–Њ—В–ї–Є–≤—Л–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–∞, –≤–µ–ї–µ–ї —А–∞–Ј–≤–Њ–Ј–Є—В—М –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ –њ–Є—Й—Г –Є –њ–Є—В—М–µ –і–ї—П –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Є –љ–Є—Й–Є—Е¬ї.

–Ъ–љ—П–Ј—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —Б—В–∞—А–µ–є—И–Є—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –†—Г—Б–Є вАФ –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї, –µ–≥–Њ –Љ–µ—З—В—Л, –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ. –≠—В–Њ –Є –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ, –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Э–µ—А–ї–Є, –Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ, –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї –µ—Й—С –±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ—Г –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А–µ–Љ–ї—О, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Є –Ч–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –≤–Њ—А–Њ—В–∞, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —Б—В–≤–Њ—А–Ї–Є –Є—Е –±—Л–ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –Ј–Њ–ї–Њ—З—С–љ–Њ–є –Љ–µ–і—М—ОвА¶ –°—В—А–Њ–Є–ї –Ї–љ—П–Ј—М –љ–Њ–≤—Г—О —Б–≤–Њ—О —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є—О –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤ —Б —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–Њ–Љ: –µ—Б—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ—Л –љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Є–Ј –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –¶–∞—А—М–≥—А–∞–і–∞, —Б –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞, –Є–Ј –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –§—А–Є–і—А–Є—Е–∞ –С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б—Л. –Э–Њ–≤–µ–є—И–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Њ–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є —Г–ґ–µ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ XXI –≤–µ–Ї–µ, –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞. –Ъ–љ—П–Ј—М –љ–µ —Б–Ї—Г–њ–Є–ї—Б—П, –ґ–µ–ї–∞—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –Ъ–Є–µ–≤, –њ–Њ—В–µ—А—П–≤—И–Є–є –±—Л–ї–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ, –∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Є –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤ –µ—Б—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–і—Б—В–µ—А–µ–≥–∞–ї–Є –Р–љ–і—А–µ—П –Є –љ–µ—Г–і–∞—З–Є. –Х–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ 1172 –≥–Њ–і—Г –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї—Г—О –С—Г–ї–≥–∞—А–Є—О, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, –≤ 1773 –≥–Њ–і—Г, –њ—А–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М –Ъ–Є–µ–≤ –Є –Т—Л—И–≥–Њ—А–Њ–і. –°–∞–Љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –≤—Б—С –Љ–µ–љ—М—И–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М –≥–Њ—А–і—Л–Љ –Є —Б–њ–µ—Б–Є–≤—Л–Љ –±–Њ—П—А–∞–Љ, –љ–µ –ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є–Љ —Б–Ї–ї–Њ–љ—П—В—М –њ—А–µ–і –µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М—О –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г. –Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є –Т.–Ю.–Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є, ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј—М –Р–љ–і—А–µ–є –±—Л–ї —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є –Є —Б–≤–Њ–µ–љ—А–∞–≤–љ—Л–є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –∞ –љ–µ –њ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–µ –Є –Њ–±—Л—З–∞—О. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є –≤ –љ—С–Љ —Н—В—Г –і–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Љ–µ—Б—М —Б–Є–ї—Л —Б–Њ —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В—М—О, –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б –Ї–∞–њ—А–Є–Ј–Њ–ЉвА¶¬ї.

–С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М.¬†–¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Ы–µ—Б—В–љ–Є—З–љ–∞—П –±–∞—И–љ—П –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і (—Д–Њ—В–Њ –љ–Є–ґ–µ),

—Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–і—З–µ—Б—В–≤–∞ XII –≤–µ–Ї–∞

вАЛ

вАЛ

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –Ї–∞–њ–ї–µ–є —Б—В–∞–ї–∞ –Ї–∞–Ј–љ—М –±—А–∞—В–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Г–ґ–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –Ї–љ—П–Ј—П –£–ї–Є—В—Л –Є–Ј —А–Њ–і–∞ –Ъ—Г—З–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є. –°–Њ–Ј—А–µ–ї –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А. –Т –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–µ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –і–∞–ґ–µ –≤—В–Њ—А–∞—П –ґ–µ–љ–∞ –Ї–љ—П–Ј—П, —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–є –С—Г–ї–≥–∞—А–Є–Є, —П–Ї–Њ–±—Л –Љ—Б—В–Є–≤—И–∞—П –Ј–∞ –Ј–ї–Њ, –њ—А–Є—З–Є–љ—С–љ–љ–Њ–µ –µ—С —Б–Њ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Т.–Э. –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—П –±—Л–ї–∞ –Ї–љ—П–ґ–љ–∞-—П—Б—Л–љ—П (—В.–µ. –Њ—Б–µ—В–Є–љ–Ї–∞)вА¶ –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –Ј–∞–њ—Г—В–∞–ї–Є—Б—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є —Н—В–Є–Љ–Є –ґ–µ–љ–∞–Љ–Є, –і–∞–ґ–µ –Є–Љ—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–љ—Л –љ–∞–Љ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ї–љ—П–Ј—М ¬Ђ–Њ–Ї—А—Г–ґ–Є–ї —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–Њ–є –і–≤–Њ—А–љ–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –µ–≥–Њ –±–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –µ–≥–Њ —Г–±–Є–ї–∞ –Є —А–∞–Ј–≥—А–∞–±–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–µ—ЖвА¶¬ї. –Т –≥–Њ—А–Њ–і–µ –Я–µ—А–µ—Б–ї–∞–≤–ї–µ-–Ч–∞–ї–µ—Б—Б–Ї–Њ–Љ, –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—В–µ–љ–µ –°–њ–∞—Б–Њ-–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞, –≥–і–µ –Ї—А–µ—Б—В–Є–ї—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –≥—А–∞—Д—Д–Є—В–Є вАФ –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —Г–±–Є–є—Ж –Ї–љ—П–Ј—П –Р–љ–і—А–µ—П —Б –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–≤–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П¬ї –і–ї—П –љ–Є—ЕвА¶

–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –Ї–љ—П–Ј—П, —Б—Г–і—П –њ–Њ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ–љ–Њ –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ–Њ–є –±–∞—И–љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Р–љ–і—А–µ—П –≤ 1174 –≥–Њ–і—Г –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤ –њ—А–Є—И—С–ї –≤ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є–µ. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Є—Б–Ї—Г–њ–Є—В—М –њ–µ—А–µ–і –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Њ–Љ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П, –Є –±—Л–ї –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ, –љ–∞–Љ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Э—Л–љ–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ—Б—С–ї–Њ–Ї —Б –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ–љ–µ–µ 5 —В—Л—Б—П—З –ґ–Є—В–µ–ї–µ–євА¶¬†

–С–µ—Б—Ж–µ–љ–љ—Л –і–ї—П –љ–∞—Б –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞: —Н—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л XII –≤–µ–Ї–∞, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –і–Њ–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є, –і–Њ—И–µ–і—И–µ–µ –і–Њ –љ–∞—Б —Е–Њ—В—П –±—Л —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ. –° –≥–Њ—А–µ—З—М—О –і—Г–Љ–∞–µ—И—М –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й –ї–Є—И–Є–ї–Є—Б—М –Љ—Л –≤ —Е–Њ–і–µ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ, –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж, –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–≤, –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–є, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–µ—А—П–љ–Њ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ, –Є –Љ—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Г–Ј–љ–∞—В—М, –Ї–∞–Ї –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –±—Л–ї–Є —В–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—И–Є—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є-—В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Э–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –і—Г—И—Г: –µ—Й—С –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –С–∞—В—Л–µ–≤–Њ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–µ, –љ–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –љ–µ —А–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є –Є –Я—С—В—А –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–євА¶ –Х—Й—С –љ–µ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ-–Ї–Є—А–њ–Є—З–љ—Л–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ъ—А–µ–Љ–ї—МвА¶ –Р –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В –≤—Б—С —Б—В–Њ–Є—ВвА¶

–Ъ–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –Є–ї–Є –і–≤–Њ—А–µ—Ж, –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –±—Л–ї –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї, –љ–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—С–љ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Є–±–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж—Л –≤–µ–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ. –Ф–Њ XX –≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ —Г—В—А–∞—З–µ–љ—Л. –Т 30вАФ50-–µ –≥–Њ–і—Л –Ј–і–µ—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–і—З–µ—Б—В–≤–∞ –Э.–Э. –Т–Њ—А–Њ–љ–Є–љ. –Ю–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ—Г—О –±–∞—И–љ—О –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –љ–∞ —Е–Њ—А—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П, —Б —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л (–Ї–љ—П–Ј—М, —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –≤ —Е—А–∞–Љ –љ–µ —Е–Њ–і–Є–ї) –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–µ –µ—Й—С –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Р–љ–і—А–µ—П –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ—В —Н—В–Њ—В-—В–Њ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –і—А–µ–≤–љ–µ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ–Љ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞.¬†

–І–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –і—А–µ–≤–љ—О—О ¬Ђ–∞–љ–і—А–µ–µ–≤—Г¬ї –±–∞—И–љ—О —Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–µ–є –≤ –Љ–Њ–і–љ–Њ–Љ —И–∞—В—А–Њ–≤–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ. –°–∞–Љ –Э.–Э. –Т–Њ—А–Њ–љ–Є–љ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –Є–Љ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л —З–∞—Б—В–Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є –∞—А–Ї–∞–і—Л, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –ї–µ–ґ–∞–ї –Ї—А—Л—В—Л–є –≤—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–ґ, —Д–∞—Б–∞–і—Л –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л —А–µ–ї—М–µ—Д–∞–Љ–Є –Є —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–∞–Љ–Є, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є –Њ–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–Њ–ї–Њ—З—С–љ–Њ–є –Љ–µ–і—М—О. –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і—Л —А–∞—Б–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–Љ–Є –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є. –Ф–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є XX –≤–µ–Ї–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є –Р–љ–і—А–µ–µ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ–Є, —В–µ–њ–µ—А—М –ґ–µ –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є (–і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ –і–Њ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є), –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –њ—А–Є—Б—В—Л–ґ—С–љ–љ–Њ —Г–Љ–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М. ¬Ђ–Ю—Б—В–∞—В–Ї–Є –њ—Л—И–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П —Б –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В, —З—В–Њ –Є —Б–∞–Љ—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж –±—Л–ї –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ¬ї, вАФ –Ј–∞—П–≤–Є–ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Т–Њ—А–Њ–љ–Є–љ. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О, –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є —Б–Њ–±–Њ—А —А—Г—Е–љ—Г–ї –≤ 1722 –≥–Њ–і—Г, –≤ 50-–µ –≥–Њ–і—Л XVIII –≤–µ–Ї–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ, –љ–Њ —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є —Б—В–µ–љ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Е–Њ–і–∞–Љ–Є вАФ –њ–Њ—А—В–∞–ї–∞–Љ–Є, –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –њ–Њ—А—В–∞–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї —Б–ї–µ–і—Л –Њ–Ї–Њ–≤–Ї–Є –µ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ–є –Љ–µ–і—М—О. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ–ї—М–µ—Д—Л, —Г–Ї—А–∞—И–∞–≤—И–Є–µ —Д–∞—Б–∞–і—Л, –≤ –≤–Є–і–µ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б–Њ–Ї, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–Њ –±—Л–ї–Є –ї–Є–Ї–Є –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л.¬†

–Т–љ—Г—В—А–Є —Е—А–∞–Љ–∞ –њ—А–Є –Ї–љ—П–Ј–µ –Р–љ–і—А–µ–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —Д—А–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і –±–µ–ї—Л–є –Љ—А–∞–Љ–Њ—АвА¶ –Э–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–µ–Ј—В–Є –Є–Ј —З—Г–ґ–µ–і–∞–ї—М–љ–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –Ї–љ—П–Ј—М, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї—Б—П, –∞ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П: –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Љ—А–∞–Љ–Њ—А, —В–∞–Ї —Е–Њ—В—М –љ–∞—А–Є—Б—Г–µ–ЉвА¶¬†

¬Ђ–Я–Њ–ї—Л —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б—В–ї–∞–љ—Л –њ–ї–Є—В–∞–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Љ–µ–і–ЄвА¶ –Є—Е –±–ї–µ—Б–Ї –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ–± –Њ—В–і–µ–ї–Ї–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Е—А–∞–Љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–ЉвА¶ –°–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –і–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї —Б –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —А–∞—Б—В–Њ—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–Є –µ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Г–±—А–∞–љ—Б—В–≤–∞. –°–Њ–±–Њ—А –±—Л–ї —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї —О–≥—Г –Є —Б–µ–≤–µ—А—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –∞—А–Ї–∞–і—Л –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ —Б –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–Љ –Є –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ–є. –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –Ї—А–∞—О –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Љ–∞. –Я–ї–Њ—Й–∞–і—М –і–≤–Њ—А–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ–∞ –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–Є—В–∞–Љ–Є; —В–µ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –±–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ—П –≤–Њ–і–Њ—Б—В–Њ–Ї–Є –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–Є –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–љ—Л–µ –Њ—Б–∞–і–Ї–ЄвА¶–°–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ —Б —А–Њ–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є XIвАФXII –≤–≤. (–Т–Њ—А–Њ–љ–Є–љ –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –≤–Є–і—Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Є)вА¶ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Є–Љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—ОвА¶ –Ю–±—И–Є—А–љ–∞—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–і—А—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–Њ–і—З–Є—Е, –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ. –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –Ґ—А–µ—В–Є–є (—В.–µ. –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –С–Њ–ї—М—И–Њ–µ –У–љ–µ–Ј–і–Њ) –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–Њ–є–Ї–µ —Г–ґ–µ –Њ–њ–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ –љ–Є—Е –Є вАЬ–љ–µ –Є—Й–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Њ—В –љ–µ–Љ–µ—ЖвАЭ¬ї, вАФ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥.¬†

–Ю–±–Є–і–љ–Њ –і–Њ —Б–ї–µ–Ј, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і—Г–Љ–∞–µ—И—М –Њ —В–Њ–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є—П, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—И–µ–є –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–і–Є—И—М —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–Љ–Ї–Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –†—Г—Б—М –Ј–∞–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –≥—А—Г–і—М—О –Њ—В –±–µ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–љ –Ї–Њ—З–µ–≤—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ—В —Б—В—А–∞—И–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—З–Є—Й –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ-—В–∞—В–∞—А, –ї–∞–≤–Є–љ–Њ–є –Њ–±—А—Г—И–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–∞ –љ–∞—И–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤ XIII –≤–µ–Ї–µ –Є —Б–љ–µ—Б—И–Є—Е –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—С –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—Г—В–ЄвА¶ –Я–Њ—Б–ї–µ –С–∞—В—Л–µ–≤–∞ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤ –†—Г—Б–Є –љ–∞ 50 –ї–µ—В –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Г–±–Є—В—Л–Љ–Є –Є —Г–≥–љ–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї–Њ–љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–≤—Л–Ї–Є, –Є–±–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—В—М –Є—Е –≤ —Г—Б—В–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Њ—В —Г—З–Є—В–µ–ї—П –Ї —Г—З–µ–љ–Є–Ї—ГвА¶ –Ґ–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –±–µ—Б—Ж–µ–љ–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М, —В–Њ, —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±–µ—А–µ—З—М, –Ї–∞–Ї —Б–≤—П—В—Л–љ—О, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є. ¬Ђ–Я–Њ–Љ–љ–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ, –Њ–љ–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—М –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї, вАФ –≥–ї–∞—Б–Є—В –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—Ж–∞.

–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤ –љ–∞ –Э–µ—А–ї–Є

вАЛ

вАЛ

–Э–µ–њ–Њ–і–∞–ї—С–Ї—Г –Њ—В –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞, –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ 1.5 –Ї–Љ, —Б—В–Њ–Є—В –ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л, –і–Є–≤–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Э–µ—А–ї–Є XII –≤–µ–Ї–∞. –Э–µ –Ј–љ–∞—О –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤–Є–і–µ–≤—И–µ–≥–Њ —Н—В—Г –±–µ–ї–Њ–Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Г—О —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Є –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ –Ї –µ—С –ї—Г—З–µ–Ј–∞—А–љ–Њ–є, –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ–Њ-–≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—З–љ–Њ–є, —В–Є—Е–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –ї—О–і–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є –µ—С –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –µ—С —Б–≤–µ—В–ї–Њ–≥–Њ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—Г–і–Њ —Б–њ–∞—Б–ї–Њ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Њ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—ПвА¶

–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж—Л –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Х—С –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Є –±–ї–∞–≥–Њ–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ —Н—В–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Ї—Г–ї—М—В–Њ–Љ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –±—Л–ї —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ –љ–Њ–≤—Л–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–є –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ X –≤–µ–Ї–µ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–Є–ї–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М, –љ–∞–Ї—А—Л–≤ –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ-–њ–ї–∞—Й–Њ–Љ –Є —Б–і–µ–ї–∞–≤ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–Љ –і–ї—П –≤—А–∞–≥–Њ–≤. –°–≤—П—В–Њ–є –Р–љ–і—А–µ–є –Ѓ—А–Њ–і–Є–≤—Л–є —Г–≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А—М –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–µ—В –љ–∞–і –Љ–Њ–ї—П—Й–Є–Љ—Б—П –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ —Б–≤–Њ–є –њ–ї–∞—Й, —Б–Є—П—О—Й–Є–є —П—А—З–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞, –Є –Љ–Њ–ї–Є—В—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є –Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–Є. –Ш –≤—А–∞–ґ—М—П —А–∞—В—М –Њ—В—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є –≤ —В—Г –і–∞–ї–µ–Ї—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В –Є –Є—Е –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А—М –Њ—В –±–µ–і –Є –љ–∞–њ–∞—Б—В–µ–є, –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–µ–ї. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —Б—В–∞–ї —Б–∞–Љ –Р–љ–і—А–µ–є –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Є–є.¬†

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л II —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ —Г–ґ–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –Њ–±–≤–µ—В—И–∞–≤—И–µ–є, –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М, –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞, —Г–ґ–µ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–ї–Є. –Я—А–Є—Е–Њ–ґ–∞–љ –±—Л–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ, –Є –і–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї–∞, —З—В–Њ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —В–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ–∞, —А–µ—И–Є–ї, —З—В–Њ —Е—А–∞–Љ –љ–∞–і–ЊвА¶ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М! –Р –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Њ—В —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤ –і–µ–ї–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤ –µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П. –Э–Њ —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М —В–∞–Ї—Г—О —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г, –љ—Г–ґ–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ —А—Г–Ї–Є –Є –і–µ–љ—М–≥–Є, –і–∞–±—Л —Н—В–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ —А—Г–Ї–Є –Њ–њ–ї–∞—В–Є—В—М. –Ф–µ–љ–µ–≥ –љ–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –љ–µ –љ–∞—И–ї–Њ—Б—М. –Э–µ –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–µ–ї —Б–њ–∞—Б –і—А–µ–≤–љ–Є–є —Е—А–∞–Љ –Њ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–∞. –Т–∞–љ–і–∞–ї–Є–Ј–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–≥—Г–Љ–µ–љ–∞ –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—ПвА¶ –Я–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ —Н—В–Њ —З—Г–і–Њ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л! –Ґ–∞–Ї, –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П I, –≤ 30-–µ –≥–Њ–і—Л XIX –≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –∞–ї—М–±–Њ–Љ —Б –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞–Љ–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—О—Й–∞—П—Б—П –љ—Л–љ–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —И–µ–і–µ–≤—А–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —В–∞–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П!

–Я–µ—А–≤—Л–Љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –љ–∞ –љ–µ—С –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р—А—В–ї–µ–±–µ–љ –≤ 1858 –≥–Њ–і—Г. –°–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞—В—М—Б—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Э–µ—А–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Ш–≥–Њ—А—М –У—А–∞–±–∞—А—М, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Е—А–∞–Љ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Я—А–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї–∞ –Љ—Г–Ј–µ–µ–Љ. –Я–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ –і–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –±—Л–ї–Є —Б–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ 70-–µ –≥–Њ–і—Л, –Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–∞ –њ–µ—А–µ–і –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є —Г—З—С–љ—Л—Е –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—З—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Њ—В–µ. ¬Ђ–Я–Њ—З—В–Є¬ї, –Є–±–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М, –Њ —З–µ–Љ –Љ—Л –µ—Й—С –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Е—А–∞–Љ —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ 1803 –≥–Њ–і—Г –љ–Њ–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤–Њ–є, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞. –Ъ–∞–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –і—А–µ–≤–љ—П—П ¬Ђ–ї—Г–Ї–Њ–≤–Ї–∞¬ї —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞–Љ, –Ї –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–Љ—Г —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –°—В—А–µ–Љ—П—Б—М –≤–µ—А–љ—Г—В—М —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±–ї–Є–Ї –Є, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –µ—С –і–ї—П –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤, –≤ XX –≤–µ–Ї–µ –µ—С –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є.

–Ґ—А—Г–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —В–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—И—М –љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –ї—Г–≥ (–Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ—Е—А–∞–љ—П–µ–Љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–∞—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П) –Є –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П –Ї –І—Г–і—ГвА¶ –Ъ–Њ–≥–і–∞-—В–Њ, –≤ –і–∞–ї—С–Ї–Њ–Љ XII –≤–µ–Ї–µ, –і–ї—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–∞ –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–∞—Е –Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –њ–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г –Р–љ–і—А–µ—П –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Є –≤ —З—С–Љ –љ–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Г—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Ъ–Є–µ–≤—Г. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Г –Љ–µ—Б—В–∞ –≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П —А–µ–Ї–Є –Э–µ—А–ї–Є –≤ –Ъ–ї—П–Ј—М–Љ—Г. –£—Б—В—М–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Њ—Б—М, –Є —В–µ –≤–Њ–і—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–∞–Ї –њ–Њ—Н—В–Є—З–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П —Е—А–∞–Љ, –ї–Є—И—М —Б—В–∞—А–Є—Ж–∞. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М –≤–∞–ґ–љ—Л–µ —А–µ—З–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є, –Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М—Й–Є–Ї–Є, –њ–ї—Л–≤—И–Є–µ –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—О–і–∞ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Г—О –њ–∞–љ–Њ—А–∞–Љ—Г –љ–∞ —Б–∞–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Є –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤. –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–Є–Ј–Є—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—П, –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З—Г —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ–Љ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –ї—О–і–µ–є XII –≤–µ–Ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –ї—О–і–µ–є XVIII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥.

–Ъ—А–∞—Б–Њ—В–∞ –Ј–і–µ—Б—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–∞—П. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–і—З–µ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –љ–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤–њ–Є—Б–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є–є –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В. –Х–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і—Л, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Є –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і–Є –њ–µ—Б–Ї–Њ–≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є, —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є—Б—М –±—Л —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—Б–Њ–≤. –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є —З—Г–і–∞ –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є–Є, —Б–ї–Є—П–љ–Є–Є –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ –ї—Г–≥–Њ–≤ –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–Є—Е, –≥–ї–∞–і–Є —А–µ—З–љ—Л—Е –≤–Њ–і –Є ¬Ђ–±–µ–ї–Њ–≥–Њ –ї–µ–±–µ–і—П¬ї, –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –ї—О–±–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞—И–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Е—А–∞–Љ –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Э–µ—А–ї–Є.¬†

–Ґ—А–Њ–њ–∞, –≤–µ–і—Г—Й–∞—П –≤ —Е—А–∞–Љ, –Є–Ј–≤–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ј–Љ–µ–є–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –ї—Г–≥–∞. –Ь–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—В–∞—Е –Ї–Њ—А–Љ–Є—В—Б—П –Ј–і–µ—Б—М —Б–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —В—А–∞–≤, –њ–Њ—О—В –і–∞ –њ–Њ—Б–≤–Є—Б—В—Л–≤–∞—О—В. –Ъ—Г–Ј–љ–µ—З–Є–Ї–Є –≤–µ–і—Г—В —Б–≤–Њ–є —Б—В—А–Њ–є–љ—Л–є —Е–Њ—А. –Э–µ –≤–Є–і–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Є–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–Ї, –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —Г—А–Њ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–µ–є–Ј–∞–ґ –Є –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї —Е—А–∞–Љ—Г. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В—Б—П, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ—Й—Г—В–Є–Љ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ–µ–µ, –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–µ. –Ш –ґ–∞–і–љ–Њ —Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М –≤–і–∞–ї—М, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–µ—И—М –љ–∞—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М—Б—П, –≤–њ–Є—В–∞—В—М –≤ —Б–µ–±—П –і—А–µ–≤–љ—О—О –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Г –Є –≥–∞—А–Љ–Њ–љ–Є—О, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ—В–Њ–Љ —Г–љ–µ—Б—В–Є —Б —Б–Њ–±–Њ–є, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Т.–Р. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, ¬Ђ—Б–≤—П—В—Л–љ—О –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—ПвА¶¬ї¬†

–Ш–Ј–љ—Г—В—А–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М —Б—В—А–Њ–≥–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г–њ—Г—Б—В–∞. –Э–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–µ–љ—Л –µ—С —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—Ж–≤–µ—В–љ—Л–µ —Д—А–µ—Б–Ї–Є. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М —А–µ–Ј–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –ї—М–≤—Л, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –љ–Њ –≤—Б–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤ —Е–Њ–і–µ –±–µ–Ј–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ–є —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є, –Ј–∞—В–µ—П–љ–љ–Њ–є –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—С–Љ.¬†

–Я–Њ—А–∞–ґ–∞–µ—В –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–µ–≤–µ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞—А–Є–љ—Л –і–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤вА¶ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Ј–і–µ—Б—М –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є—О —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ —З–∞—Б–∞–Љ–Є —Б–Є–і—П—В, –љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М —Н—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Ю–љ–Є –Ј–∞–≤–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є–µ –•—А–∞–Љ–∞вА¶

–Ґ–Њ—З–љ–∞—П –і–∞—В–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ –љ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ–∞. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, 1158 –Є–ї–Є 1165 –≥–Њ–і, –µ—Б—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є. –Э–∞—З–∞–ї–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤—Б—С —В–µ–Љ –ґ–µ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±—Б–Ї–Є–Љ. –Ъ–∞–Ї –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ь—Г–і—А—Л–є –Њ—В—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї –Є —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї –Ъ–Є–µ–≤, –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—П –µ–Љ—Г –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—Ж–Є–Є, —В–∞–Ї –Є –Р–љ–і—А–µ–є –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –ї—О–±–Є–Љ—Г—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ-–°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–Њ–і–љ—Г—О –≤–Њ—В—З–Є–љ—Г. –Х—Б—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є —Н—В—Г —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–Љ –Њ—В —А–∞–љ —Б—В–∞—А—И–µ–Љ —Б—Л–љ–µ –Ш–Ј—П—Б–ї–∞–≤–µ, —Г–Љ–µ—А—И–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Є—Е –±—Г–ї–≥–∞—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Е–Њ–і –Ј–∞ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Л.

–°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –≤ —В—Г –Њ—В–і–∞–ї—С–љ–љ—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –µ—С ¬Ђ–Є–Ј –≤—Б–µ—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Љ–∞—Б—В–µ—А—Л¬ї, –µ—Б—В—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –§—А–Є–і—А–Є—Е –С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–∞. –•–Њ—В—П –Т.–Э. –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Р–љ–і—А–µ–є —Б –§—А–Є–і—А–Є—Е–Њ–Љ ¬Ђ–≤ –і—А—Г–ґ–±–µ –±—Л–ї¬ї; —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –ї–Є—З–љ–Њ –Њ–љ–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М. –°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П —А–∞—А–Є—В–µ—В: –њ–∞—А–∞–і–љ—Л–µ –љ–∞–њ–ї–µ—З–љ–Є–Ї–Є —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –†–∞—Б–њ—П—В–Є—П –Є –Т–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞, –њ–Њ–і–∞—А–µ–љ–љ—Л–µ –§—А–Є–і—А–Є—Е–Њ–Љ –С–∞—А–±–∞—А–Њ—Б—Б–Њ–є –Ї–љ—П–Ј—О –Р–љ–і—А–µ—О. –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –Ы—Г–≤—А–µ, –і—А—Г–≥–Њ–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ –≤ –Э—О—А–љ–±–µ—А–≥–µ. –≠—В–Є –љ–∞–њ–ї–µ—З–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–і–∞–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –µ—Й—С –≤ 30-–µ –≥–Њ–і—Л. –Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, –∞—А—В–µ–ї—М, –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є–≤—И–∞—П —Е—А–∞–Љ, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є.

–Ь–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ: —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–ї–Є–≤–∞–µ–Љ–∞—П –њ–Њ–є–Љ–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–Є—В—М —Е—А–∞–Љ –Њ—В –њ–∞–≤–Њ–і–Ї–Њ–≤. –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–Є –±–ї–µ—Б—В—П—Й–µ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —Б —Н—В–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є: –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞—Б—Л–њ—М, –Њ–±–ї–Є—Ж–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ, –∞ —Б—В–µ–љ—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є —Г—Е–Њ–і—П—В –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –љ–∞ 4 –Љ–µ—В—А–∞. –Э–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Р–љ–і—А–µ–є –≤—Л–≤–µ–Ј –±–µ–ї—Л–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –і–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Ј –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–є –С—Г–ї–≥–∞—А–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Ї–∞–Љ–љ—П, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї—Б—П –Њ–љ –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л.

–Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ј–љ–∞–ї–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В—Л –Њ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–ї–ї—О–Ј–Є–є: —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л —Б—В—А–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л, –љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–є –і–µ–ї–∞—О—В –Є—Е –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ —З—Г—В—М –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–љ—Г—В—А—М, —З—В–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–і–∞—С—В –Ј–і–∞–љ–Є—О –±√≥–ї—М—И–Є–µ –Є–Ј—П—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤—Л—Б–Њ—В—Г. –°—В–µ–љ—Л —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л —А–µ–ї—М–µ—Д–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М. –Ъ–∞–Ї –Є –≤–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–µ, –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б—В–Њ–ї—М –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ-—Б—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Ф–∞–≤–Є–і–∞, —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ—Г–і—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –Њ—З–µ–љ—М —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ф–∞–≤–Є–і —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ, –≤–Њ–Ј–≤–µ—Б—В–Є–≤—И–Є–Љ –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Љ–Є—Б—Б–Є–Є –Ь–∞—А–Є–Є, –Є —Б–∞–Љ–∞ –Ь–∞—А–Є—П —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М ¬Ђ–њ—А–µ—З–Є—Б—В–Њ–є –і–µ–≤–Є—Ж–µ–є –Њ—В –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤–∞¬ї. –¶–∞—А—М –Ф–∞–≤–Є–і –і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –њ—Б–∞–ї—В—Л—А—М вАФ –Ї–љ–Є–≥—Г –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Є–Ј —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е –њ–µ—Б–љ–µ–є –Є–ї–Є –≥–Є–Љ–љ–Њ–≤. –І—В–µ–љ–Є–µ –Я—Б–∞–ї—В—Л—А–Є –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–љ—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ —Б—А–µ–і–Є –≤—Б–µ—Е —Б–ї–Њ—С–≤ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤–ї–∞–і–µ—О—Й–Є—Е –≥—А–∞–Љ–Њ—В–Њ–є. –Ы—М–≤—Л, –±–∞—А—Б—Л –Є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ вАФ –≥—А–Є—Д–Њ–љ—Л вАФ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—В –Ф–∞–≤–Є–і–∞. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ—Г–≥–∞—О—Й–Є–µ –Ј–≤–µ—А–Є–љ—Л–µ –ї–Є–Ї–Є, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В —Б–≤–µ—В–ї—Л—Е –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ –Њ —Б–Є–ї–∞—Е –∞–і–∞, –њ–Њ–і—Б—В–µ—А–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е –≥—А–µ—И–љ—Л–µ –і—Г—И–Є, –∞ –ї—М–≤—Л —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ—Й–Є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є. –С–∞—А—Б—Л, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е –ї–∞–њ–∞—Е, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–Ї—А–∞—И–∞–≤—И–Є–µ –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ—Г—О –±–∞—И–љ—О, –±—Л–ї–Є —Н–Љ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є. –°—В–µ–љ—Л —Е—А–∞–Љ–∞ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї—Г—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В, –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є. –†–∞—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ—В–Є–≤—Л —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–є—Б–Ї–Є–є —Б–∞–і.

–†–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –±—Л–ї–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–∞ —Б —В—А—С—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –≥–∞–ї–µ—А–µ–µ–є, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–µ–є –Є–Ј—П—Й–љ—Г—О –∞—А–Ї–∞–і—Г, –∞ –Ї —Е—А–∞–Љ—Г –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ–∞—П –±–∞—И–љ—П, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є –љ–∞–≤–µ—А—Е. –Ъ–∞–Ї –њ–Є—Б–∞–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –Э.–Э. –Т–Њ—А–Њ–љ–Є–љ: ¬Ђ–≠—В–Њ—В –љ–Њ–≤—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –Э–µ—А–ї–Є —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –ї—Г—З–µ–Ј–∞—А–µ–љ –Є —Б–≤–µ—В–µ–ї, –љ–Њ –≤ –љ—С–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—Й–µ–є –љ–µ –Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В–љ–Њ–є –і–µ–≤–µ, –љ–Њ –Њ вАЬ—Ж–∞—А–Є—Ж–µ –Є –≤–ї–∞–і—Л—З–Є—Ж–µ –≤—Б–µ—ЕвАЭ¬ї. –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х

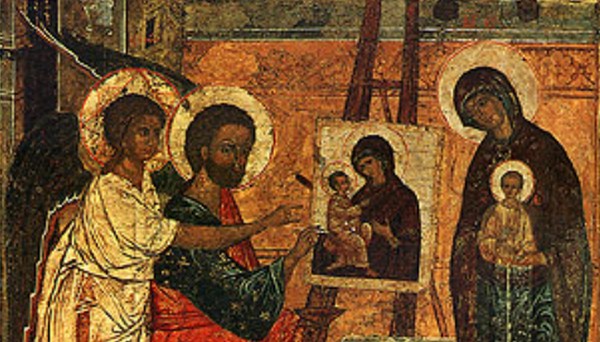

–Э–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ: –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї-–µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—Б—В –Ы—Г–Ї–∞, –њ–Є—И—Г—Й–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї—Г—О –Є–Ї–Њ–љ—Г –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л —Б –њ–Њ–Ј–Є—А—Г—О—Й–µ–є –µ–Љ—Г –Ь–∞—А–Є–Є, 1550 –≥.

![]() вАЛ

вАЛ