–С–∞—Г—Л—А–ґ–∞–љ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л: —Б—Г–і—М–±–∞ –≥–µ—А–Њ—П –±–Є—В–≤—Л –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є

–С–∞—Г—Л—А–ґ–∞–љ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л: —Б—Г–і—М–±–∞ –≥–µ—А–Њ—П –±–Є—В–≤—Л –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є

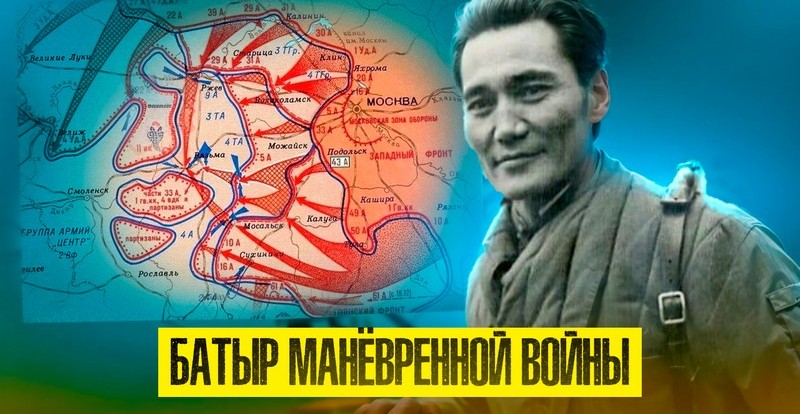

–Т–Њ—В —Г–ґ–µ 84 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В–і–µ–ї—П–µ—В –љ–∞—Б –Њ—В —В—А—Г–і–љ–Њ–є –Њ—Б–µ–љ–Є 1941-–≥–Њ, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ —И–ї–Є –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –±–Њ–Є –Ј–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, —А–µ—И–Є–≤—И–Є–µ —Б—Г–і—М–±—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –љ–∞—И–µ–є –†–Њ–і–Є–љ—Л, –љ–Њ, –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ, –Є –Є—Б—Е–Њ–і–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ј–ї–∞—В–Њ–≥–ї–∞–≤–Њ–є¬ї –Љ–Њ–≥ –±—Л –±—Л—В—М –Є –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є–µ ¬Ђ–љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ¬ї –Є –Є—Е –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±—Л –Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, вАФ –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–Ј—Г—З–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—О ¬Ђ–њ–Њ–±–µ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –†–µ–є—Е–∞ –љ–∞–і –Ј–ї–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–∞¬ї.

–Х—Б–ї–Є –±—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ—О–±–µ—А–Љ–µ–љ—И–µ–є¬ї –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–Њ—З–ї–Є –±—Л –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М –≤–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –≤ –Є—Е –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М—П—Е ¬Ђ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ–≤¬ї —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є вАФ —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –µ–≥–Њ –Є–Ј–ї–Є—И–µ—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–Љ ¬Ђ—Г–љ—В–µ—А–Љ–µ–љ—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—А–µ–±—М—П¬ї.¬†–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –≥–µ—А–Њ—П—Е –±–Є—В–≤—Л –Ј–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ вАФ –Њ–± –Њ–і–љ–Њ–Љ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є–Ј –љ–Є—Е: –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–є –≤—Б–µ–Љ–Є—А–љ—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С–µ–Ї–∞ ¬Ђ–Т–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ —И–Њ—Б—Б–µ¬ї, вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–µ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –С–∞—Г—Л—А–ґ–∞–љ–µ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л. –°—Л–≥—А–∞–≤—И–µ–Љ –љ–µ–Љ–∞–ї—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–Љ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–њ–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Ж–µ–≤¬ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –Є—Е —Б–Є–ї–∞–Љ –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–µ–≤.¬†

–С—Г–і—Г—Й–Є–є –≥–µ—А–Њ–є —А–Њ–і–Є–ї—Б—П 115 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, 24 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1910 –≥–Њ–і–∞ –≤ –∞—Г–ї–µ –Ъ–Њ–ї—М–±–∞—Б—В–∞—Г –Ц—Г–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Ц–∞–Љ–±—Л–ї—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–∞. –Т 1929 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї 9-–ї–µ—В–Ї—Г, вАФ –љ–∞ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–∞—О—Й—Г—О –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л вАФ —Н—В–Њ –љ–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П, –∞ –Њ—В—З–µ—Б—В–≤–Њ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–µ ¬Ђ—Б—Л–љ –Ь–Њ–Љ—Л—И–∞¬ї вАФ —В–∞–Ї –Ј–≤–∞–ї–Є –Њ—В—Ж–∞ –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞. –Р —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—О, ¬Ђ—Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ—В¬ї. –Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –њ—А–Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є —Б –љ–µ–є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ вАФ –Є –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–µ –љ–µ–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –љ–µ–і–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–∞–є—В –Ѓ–ґ–љ–Њ-–Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –њ–Є—И–µ—В –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —В–∞–Ї:

–Ф–Њ 1934 –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е:¬†

- –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ —А–∞–є–Є—Б–њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ–∞,¬†

- –Ј–∞–Љ–µ—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞,¬†

- –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ,¬†

- —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ —А–∞–є–Ї–Њ–Њ–њ—Е–ї–µ–±–ґ–Є–≤–Љ–Њ–ї–њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞.¬†

- –° —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ –љ–Њ—П–±—А—М 1932 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –У–Њ—Б–њ–ї–∞–љ–∞ –°–Э–Ъ –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Њ–є –°–°–†.

- –Т 1934вАФ1936 –≥–Њ–і–∞—Е –Њ–љ вАФ —Б—В–∞—А—И–Є–є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞–љ—В –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Л –Я—А–Њ–Љ–±–∞–љ–Ї–∞ –°–°–°–†. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л –њ—А–Є –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є.

***

–Т–Є–Ї–Є–њ–µ–і–Є—П –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л—Е –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В –µ—Й–µ –і–≤–µ вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—З–Є—В–µ–ї—П, –љ–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є! –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Л–Љ ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ—Л–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ¬ї —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–і–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, вАФ –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є 9 –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤ —И–Ї–Њ–ї—Л –Є–Љ–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ ¬Ђ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –±–∞–≥–∞–ґ–µ¬ї —О–љ–Њ—И–∞? –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ вАФ –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –Ј–∞ –Њ–Ї–µ–∞–љ–Њ–Љ, –≥–і–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –Т–£–Ч–Њ–≤ –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ —В–µ—Б—В–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞.¬†–Э–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—В—М –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Є –Ї—А—Г–≥–ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Є–Ї–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–≥–Њ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞, –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ј–∞–≤—Б–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –У–Њ—Б–њ–ї–∞–љ–∞ вАФ –љ–µ –њ–µ—А–µ–±–Њ—А –ї–Є —Н—В–Њ? –Т—Б–µ –ґ —В–∞–Ї–Є –љ–∞ –і–≤–Њ—А–µ –±—Л–ї –љ–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—М 1917-–≥–Њ, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–µ—А–Њ—П –Ї–Є–љ–Њ—В—А–Є–ї–Њ–≥–Є–Є 30-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –У–Њ—Б–±–∞–љ–Ї–Њ–Љ вАФ –Є –Њ–љ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П —Б –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –њ–∞—А—В–Є–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞–і —Н—В–Є–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Њ–Љ ¬Ђ–≤–Њ–њ–Є—О—Й–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –≤ –њ–Њ–і–±–Њ—А–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤¬ї –Є–Ј–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Ж–µ–ї—Л–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Њ–≤-–∞–љ—В–Є—Б–Њ–≤–µ—В—З–Є–Ї–Њ–≤, вАФ –≤ —Г–њ–Њ—А –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –≤—Л—Б—И–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –Є—Е —Б—В–Њ–ї—М –≥–Њ—А—П—З–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–Љ –Ч–∞–њ–∞–і–µ. –Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Е—А–µ—Б—В–Њ–Љ–∞—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ¬ї, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –≤—А–∞—З-–≥–Є–љ–µ–Ї–Њ–ї–Њ–≥ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞—Б—М ¬Ђ—А—Г–ї–Є—В—М¬ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤ –Ї—А–µ—Б–ї–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, вАФ –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Њ–є –≤—Б–µ–≥–Њ –Х–° –≤ –Ї—А–µ—Б–ї–µ –≥–ї–∞–≤—Л –Х–≤—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є.¬†

–Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ, –љ–Њ –Є ¬Ђ–Ї–Є–љ–Њ—И–љ—Л–є¬ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ (–Ї–∞–Ї –Є –µ–≥–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ—Л), —В–∞–Ї –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Ж—Л —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –≤–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В—Л, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є. –Т –≥–Њ–і—Л —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є—Е —В–∞–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є вАФ ¬Ђ—Б–њ–µ—Ж–∞–Љ–Є¬ї. –Э–Њ —Б–µ–Ї—В–Њ—А –У–Њ—Б–њ–ї–∞–љ–∞ –Є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞–љ—В –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–љ–Ї–∞, –і–∞ –µ—Й–µ –Є —Б—В–∞—А—И–Є–є вАФ —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Њ–±—Й–µ–Љ–µ–љ–µ–і–ґ–µ—А—Б–Ї–∞—П¬ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —З—В–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–∞—П –і–ї—П –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞. –Ш –Ї—А–∞—В–Ї–Њ—Б—А–Њ—З–љ—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–Љ –ї–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Њ–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–Љ –Т–£–Ч–µ, вАФ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–Њ–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М. –†–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є –Ї—Г—А—Б—Л –Є–Љ–µ–ї–Є —Д–Њ—А–Љ—Г –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П ¬Ђ–≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї вАФ —В–Њ–≥–і–∞ –і–∞, —Б—А–Њ–Ї–Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В —А–µ–Ј–Ї–Њ —Г–Ї–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ–Є 4-5 –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –≤ ¬Ђ–∞–ї—М–Љ–∞-–Љ–∞—В–µ—А¬ї. –Э–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –≤—Л—Б—И–µ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л вАФ –Є–ї–Є —Е–Њ—В—П –±—Л —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, ¬Ђ—Н–Ї—Б—В–µ—А–љ–∞—В–µ¬ї –Є —В.–њ. —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є...

***

–Ъ–∞–Ї–∞—П-—В–Њ –љ–µ–і–Њ—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–љ–µ–≤–Њ–ї–µ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ —О–љ–Њ—И–Є —В–Њ –ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ, —В–Њ –ї–Є –µ—Й–µ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є. –Ґ–Њ—З–љ–µ–µ, –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—И—М –≤ —Н—В–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–µ, вАФ –љ–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ 1932 –≥–Њ–і—Г –њ–∞—А–љ—П –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї–Є –≤ –∞—А–Љ–Є—О. –Ф–∞ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —З—В–Њ–±—Л –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ ¬Ђ—А—П–і–Њ–≤—Л–Љ¬ї вАФ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–Њ–Љ, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ ¬Ђ–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ–і–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї, –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤—И–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Њ–µ (–і–Њ 1943 –≥–Њ–і–∞ вАФ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Б–Ї–Њ–µ) –Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–њ—Г—Б—В—П –≥–Њ–і —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–і—М —В–∞–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–≤–Ј–≤–Њ–і–∞–Љ–Є¬ї, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—П –љ–∞ –њ–µ—В–ї–Є—Ж—Л –і–≤–∞ –Ї—Г–±–Є–Ї–∞, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Ј–≤–∞–љ–Є—О –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –Ј–≤–∞–љ–Є–є 1935 –≥–Њ–і–∞. –Р –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —З—В–Њ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–∞, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–є–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ—Г –Ј–≤–∞–љ–Є–µ, —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ—Г –Љ–∞–є–Њ—А—Г, вАФ –∞ —В–Њ –Є –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї—Г-–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї—Г! –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В—Л –љ–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–ї–Є—Б—М –Ю–У–Я–£ вАФ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є—Ж–µ –І–Ъ –Є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–µ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –С–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –Э–Ъ–Т–Ф, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Ї–Њ–Љ–∞—В–∞, –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞. –Р —Г–ґ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В–∞—Е –±–µ–Ј –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –њ–∞—А—В–±–Є–ї–µ—В–∞ вАФ —Н—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є —Д–∞–љ—В–∞—Б—В–Є–Ї–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –С–∞—Г—Л—А–ґ–∞–љ–∞ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л, –≤ –Т–Ъ–Я(–±) –Њ–љ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –ї–Є—И—М –≤ 1942 –≥–Њ–і—ГвА¶¬†

–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Р—А–Љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –†–∞–±–Њ—З–µ-–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О, вАФ –љ–Њ –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –≤ –љ–µ–є —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—З–µ—В–љ–Њ–є –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ–Є–љ–∞ –°—В—А–∞–љ—Л –°–Њ–≤–µ—В–Њ–≤. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ 30-—Е вАФ —Н—В–Њ –љ–µ –Є—Е –Ї–Њ–љ–µ—Ж, –†–Ъ–Ъ–Р –≤—Б–µ –µ—Й–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ш –і–Њ–±—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –µ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Є–ї–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г¬ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г вАФ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –Њ—В ¬Ђ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є—П¬ї, ¬Ђ—Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –≤ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е¬ї (—В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—Б—В—Г –ґ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞) –Є –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –љ–∞–≤—П–Ј—З–Є–≤–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–Њ–є.¬†

–Ш —З—В–Њ–±—Л —В—Г–і–∞ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞–љ—В–∞-¬Ђ–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ–і–Є—З–љ–Є–Ї–∞¬ї —В–Њ–≥–Њ, —З—М–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–њ—Г—Б—В—П –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–µ –±—Г–і—Г—В –љ–Њ—Б–Є—В—М –Љ–∞–є–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є—З—М–Є –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л, вАФ —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –Ј–∞ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–і–µ–ґ—Г—А–љ—Л–Љ¬ї –њ—А–Є–Ј—Л–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П –љ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –Є —З—В–Њ-—В–Њ –µ—Й–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є–Ј–ї–Є—И–љ—П—П —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, вАФ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—В–Є—В—М—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Њ –±–Њ—П–Ј–љ–Њ, –∞ –≤–Њ—В ¬Ђ—Г–є—В–Є¬ї –±–µ—Б–Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б–ї—Г–ґ–∞–Ї—Г¬ї –≤ –∞—А–Љ–Є—О, –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ вАФ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ.¬†–Ъ–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞, –і–∞–љ–љ–∞—П –≥–µ—А–Њ—О —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ш. –Ь. –І–Є—Б—В—П–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤ –µ–≥–Њ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–°–ї—Г–ґ–Є–Љ –Ю—В—З–Є–Ј–љ–µ¬ї: ¬ЂвА¶–Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А, –Ї–∞–Ј–∞—Е –њ–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б –Ї—А—Г—В—Л–Љ –Є —Г–њ—А—П–Љ—Л–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–є –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї.

***

–Э–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ї–Є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї–Є –≤ –†–Ъ–Ъ–Р –≤ 1936 –≥–Њ–і—Г –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–µ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М вАФ 1941 –≥–Њ–і –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞? –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Т–Є–Ї–Є–њ–µ–і–Є–Є, —Г—Б–њ–µ–ї –Є –њ–Њ–≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —Б —П–њ–Њ–љ—Ж–∞–Љ–Є —Г –Њ–Ј–µ—А–∞ –•–∞—Б–∞–љ –≤ 1938 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Є –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≤–≤–Њ–і–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –∞–љ–љ–µ–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –†—Г–Љ—Л–љ–Є–µ–є –≤ 1918-–Љ –С–µ—Б–∞—А–∞–±–Є–Є вАФ –і–≤—Г–Љ—П –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ. –Ш –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –≤—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –Є –њ–Њ–≤—Л—И–∞–ї–Є, вАФ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞—П –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ –≤—А–Њ–і–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –∞—А—В–і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–µ–≥–Њ ¬Ђ—А–Њ—Б—В¬ї –і–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, вАФ –љ–Њ –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–Є—Е —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є 30-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г ¬Ђ—Б—В–∞—А–ї–µ—О¬ї –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –≤–Њ–є–љ—Г –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –і–∞–ґ–µ –љ–µ –љ–∞ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –Р–ї–Љ–∞-–Р—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–Ї–Њ–Љ–∞—В–∞.

–Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Т–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ —И–Њ—Б—Б–µ¬ї —Б–Њ–±–µ—Б–µ–і–љ–Є–Ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С–µ–Ї–∞, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П —В–Њ, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ —Е–Њ—В–µ–ї–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є ¬Ђ–њ–Њ–≤–µ—А—Б—В–∞—В—М¬ї –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Л –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞, –љ–∞—Б—З–µ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –љ–Є –µ–і–Є–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ:

¬ЂвА¶—Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –љ–∞—И–µ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є.

¬†вАФ –Я—А–Є–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –µ–Љ—Г, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –≤ –Љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ш –њ—Г—Б—В—М –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –ґ–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ.

¬†–Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ:

¬†вАФ –Р –≤—Л, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ь–Њ–Љ—Л—И-–£–ї—Л, —З—В–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ? –°–њ—А–∞–≤–Є—В–µ—Б—М —Б –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ?

¬†вАФ –Э–µ—В, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–ї—О—Б—М.

¬†вА¶

¬†вАФ –Ъ–∞–Ї –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В–µ—Б—М? вАФ —Б–µ—А–і–Є—В–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї. вАФ –С–∞—В–∞—А–µ–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є?

¬†вАФ –Ф–∞.

вА¶

¬†—П –њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є —В–≤–µ—А–і–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

¬†вАФ –ѓ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л—В—М —З–µ—Б—В–љ—Л–Љ. –° –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–Њ–Љ –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–ї—О—Б—М, –Љ–Њ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ. –Э–µ –Ј–љ–∞—П –≤—Л—Б—И–µ–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –ї–Є—И—М –і–µ–≤—П—В–Є–Љ–µ—Б—П—З–љ—Л–µ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г—А—Б—Л, —П –љ–µ —Б–Њ–≤–ї–∞–і–∞–ї —Б —Н—В–Є–Љ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ (–Ї–Њ—А–Є—Д–µ—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –Ф—М—П–Ї–Њ–љ–Њ–≤–∞). –Ъ–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ –Є–Ј –Љ–µ–љ—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–∞, –Ї–∞–Ї —П –±—Г–і—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ –±–∞—В–∞—А–µ–є, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В—М –≤—Л—Б—В—А–µ–ї вАЬ–њ–Њ –Ф—М—П–Ї–Њ–љ–Њ–≤—ГвАЭ, –љ–µ —Г–Љ–µ—О –і–∞—В—М —В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ вАЬ–і—М—П–Ї–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–ЊвАЭ –Ј–∞–ї–њ–∞?¬ї

***

–Ґ–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞, вАФ —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ 1 –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ 1 703 —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –Ї–∞–Ј–∞—Е–Њ–≤. –•–Њ—В—П –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤–∞ –Є—Е –±—Л–ї–Њ —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ —В—А–µ—В–Є –љ–∞—А—П–і—Г —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–∞–Љ–Є вАФ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –ґ–µ —Б–∞–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Њ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ъ–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Њ–є –°–°–†.¬†–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О, –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З—В–Њ ¬Ђ–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Ж–µ–≤ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј –Ј–∞–њ–∞—Б–∞¬ї. –≠—В–Њ, –Љ—П–≥–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А—П, —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї, вАФ –Њ —З–µ–Љ –њ–Є—И—Г—В –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Л–µ —Б–∞–є—В—Л —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є:

¬Ђ–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Є—О–ї—П –±–Њ–ї–µ–µ 40 —Н—И–µ–ї–Њ–љ–Њ–≤ —Б –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є —З–µ—А–µ–і–Њ–є –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і, –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ 52-–є –∞—А–Љ–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Э. –Ъ–ї—Л–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–µ –∞–ї–Љ–∞–∞—В–Є–љ—Ж—Л вАФ –ї—О–і–Є –Є–Ј –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–µ–Њ–±—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Є—З–Ї–Є, –њ–ї–Њ—Е–Њ –Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–љ –љ–µ —Б—В–∞–ї —Б—А–∞–Ј—Г –≤–≤–Њ–і–Є—В—М –Є—Е –≤ –±–Њ–є, –∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —А–µ–Ј–µ—А–≤–µ. –Я–Њ—З—В–Є –Љ–µ—Б—П—Ж –њ–Њ 12-14 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤ —Б—Г—В–Ї–Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є вАЬ—Б–Ї–Њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µвАЭ —З–∞—Б—В–µ–є 316-–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є¬ї.

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ —Н—В–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В—Л–µ –Љ–µ—А—Л –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –љ–µ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞. –°–∞–Љ –С–∞—Г—Л—А–ґ–∞–љ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –С–µ–Ї–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї—М–љ—Л–є —Н–њ–Є–Ј–Њ–і, —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Б –µ–≥–Њ –±–Њ–є—Ж–∞–Љ–Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 41-–≥–Њ, —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –±–ї–Є–Ј –Т–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞–Љ—Б–Ї–∞, –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤—А–∞–≥–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–±–∞—В —А–µ—И–Є–ї –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е, –±–µ–Ј –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–∞–≤ –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤ –≤–Њ–Ј–і—Г—Е –Є–Ј –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±–Њ–є—Ж—Л –≤ –њ–∞–љ–Є–Ї–µ —А–≤–∞–љ—Г–ї–Є –±–µ–ґ–∞—В—М —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є –≤ —В—Л–ї. –Я—А–∞–≤–і–∞, –љ–µ –≤—Б–µ, вАФ –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –њ—А–Є–і—П –≤ —Б–µ–±—П, —Б–∞–Љ–Є –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –ї–Є—З–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –і–Њ—Е–Њ–і—З–Є–≤—Л–µ –і–ї—П –≤—З–µ—А–∞—И–љ–Є—Е ¬Ђ—А–∞–±–Њ—В—П–≥¬ї –њ–Њ–ї–Є—В–Ј–∞–љ—П—В–Є—П вАФ –≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ, –љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М —Г–ґ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ –Њ—В –Љ–Є—А–Њ–Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –Є –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤ —А–µ—З–∞–Љ —И—В–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞:

¬ЂвАФ –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –†–Њ–і–Є–љ–∞?

¬†–°—В–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Б–Є—В—М:

¬†вАФ –†–∞–Ј—К—П—Б–љ–Є—В–µ!

¬†вАФ –•–Њ—А–Њ—И–Њ, —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—ОвА¶ –Ґ—Л –ґ–Є—В—М —Е–Њ—З–µ—И—М?

¬†вАФ –•–Њ—З—Г.

¬†вАФ –Р —В—Л?

¬†вАФ –•–Њ—З—Г.

¬†вАФ –Р —В—Л?

¬†вАФ –•–Њ—З—Г.

¬†вАФ –Ъ—В–Њ –ґ–Є—В—М –љ–µ —Е–Њ—З–µ—В, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–Є—В–µ —А—Г–Ї–Є.

¬†–Э–Є –Њ–і–љ–∞ —А—Г–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–љ—П–ї–∞—Б—М. –Э–Њ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–љ—Г—А–µ–љ—Л вАФ –±–Њ–є—Ж—Л –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Т —Н—В–Є –і–љ–Є –Њ–љ–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є: вАЬ—Б–Љ–µ—А—В—МвАЭ, –∞ —П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є.

¬†вАФ –Т—Б–µ —Е–Њ—В—П—В –ґ–Є—В—М? –•–Њ—А–Њ—И–Њ.

¬†–°–њ—А–∞—И–Є–≤–∞—О –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Ж–∞:

¬†вАФ –Ц–µ–љ–∞—В?

¬†вАФ –Ф–∞.

¬†вАФ –Ц–µ–љ—Г –ї—О–±–Є—И—М?

¬†–°–Ї–Њ–љ—Д—Г–Ј–Є–ї—Б—П.¬†

вАФ –У–Њ–≤–Њ—А–Є: –ї—О–±–Є—И—М?

¬†вАФ –Х—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, —В–Њ –љ–µ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П.

¬†вАФ –Т–µ—А–љ–Њ. –Ф–µ—В–Є –µ—Б—В—М?

¬†вАФ –Х—Б—В—М. –°—Л–љ –Є –і–Њ—З—М.

¬†вАФ –Ф–Њ–Љ –µ—Б—В—М?

¬†вАФ –Х—Б—В—М.

¬†вАФ –•–Њ—А–Њ—И–Є–є?

¬†вАФ –Ф–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–євА¶

¬†вАФ –•–Њ—З–µ—И—М –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є, –Њ–±–љ—П—В—М –ґ–µ–љ—Г, –Њ–±–љ—П—В—М –і–µ—В–µ–є?

¬†вАФ –°–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –і–Њ –і–Њ–Љ—ГвА¶ –љ–∞–і–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М.

¬†вАФ –Э—Г –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л? –•–Њ—З–µ—И—М?

¬†вАФ –Ъ—В–Њ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—ВвА¶

¬†вАФ –Э–µ—В, —В—Л –љ–µ —Е–Њ—З–µ—И—М!

¬†вАФ –Ъ–∞–Ї –љ–µ —Е–Њ—З—Г?

¬†вАФ –Ю—В —В–µ–±—П –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В вАФ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –Є–ї–Є –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П. –≠—В–Њ –≤ —В–≤–Њ–Є—Е —А—Г–Ї–∞—Е. –•–Њ—З–µ—И—М –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е? –Ч–љ–∞—З–Є—В, —В—Л –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Г–±–Є—В—М —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П —Г–±–Є—В—М —В–µ–±—П. –Р —З—В–Њ —В—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –ґ–Є–Ј–љ—М –≤ –±–Њ—О –Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –і–Њ–Љ–Њ–є? –Ш–Ј –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Б—В—А–µ–ї—П–µ—И—М?

¬†вАФ –Э–µ—В.

¬†вАФ –Э—Г –≤–Њ—ВвА¶ –Ч–љ–∞—З–Є—В, –љ–µ —Г–±—М–µ—И—М –љ–µ–Љ—Ж–∞. –Ю–љ —В–µ–±—П —Г–±—М–µ—В. –Э–µ –≤–µ—А–љ–µ—И—М—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є –ґ–Є–≤—Л–Љ. –Я–µ—А–µ–±–µ–≥–∞–µ—И—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ?

¬†вАФ –Ф–∞ —В–∞–Ї —Б–µ–±–µ.

¬†вАФ –Я–Њ–ї–Ј–∞–µ—И—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ?

¬†вАФ –Э–µ—В.

¬†вАФ –Э—Г –≤–Њ—ВвА¶ –Я–Њ–і—Б—В—А–µ–ї–Є—В —В–µ–±—П –љ–µ–Љ–µ—Ж. –І–µ–≥–Њ –ґ–µ —В—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М –ґ–Є—В—М? –У—А–∞–љ–∞—В—Г —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –±—А–Њ—Б–∞–µ—И—М? –Ь–∞—Б–Ї–Є—А—Г–µ—И—М—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ? –Ю–Ї–∞–њ—Л–≤–∞–µ—И—М—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ?

¬†вАФ –Ю–Ї–∞–њ—Л–≤–∞—О—Б—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ.

¬†вАФ –Т—А–µ—И—М! –° –ї–µ–љ—Ж–Њ–є –Њ–Ї–∞–њ—Л–≤–∞–µ—И—М—Б—П. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј —П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —В–µ–±—П –љ–∞–Ї–∞—В —А–∞—Б–Ї–Є–і—Л–≤–∞—В—М?

¬†вАФ –Ю–і–Є–љ —А–∞–Ј.

¬†вАФ –Ш –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —В—Л –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—И—М, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М –ґ–Є—В—М? –Э–µ—В, —В—Л –љ–µ —Е–Њ—З–µ—И—М –ґ–Є—В—М! –Т–µ—А–љ–Њ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є? –Э–µ —Е–Њ—З–µ—В –Њ–љ –ґ–Є—В—М?

¬†–ѓ —Г–ґ–µ –≤–Є–ґ—Г —Г–ї—Л–±–Ї–Є, вАФ —Г –Є–љ—Л—Е —Г–ґ–µ —З—Г—В—М –Њ—В–ї–µ–≥–ї–Њ –Њ—В —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Э–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–µ—Ж –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:

¬†вАФ –•–Њ—З—Г, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ї–Њ–Љ–±–∞—В.

¬†вАФ –•–Њ—В–µ—В—М –Љ–∞–ї–ЊвА¶ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї—П—В—М –і–µ–ї–∞–Љ–Є. –Р —В—Л —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—И—М, —З—В–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М –ґ–Є—В—М, –∞ –і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Г –ї–µ–Ј–µ—И—М. –Р —П –Њ—В—В—Г–і–∞ —В–µ–±—П –Ї—А—О—З–Ї–Њ–Љ –≤—Л—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞—ОвА¶¬ї

***

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Б–ї–∞–±–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, вАФ –љ–Њ –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б–∞–Љ—Л–µ –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–µ –Љ–µ—А—Л –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –≤—Л—И–µ–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ–ґ–Є–Ј–љ–µ–ї—О–±–Є–µ¬ї –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–≥–∞. –Ґ–∞–Ї, –µ—Й–µ –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –±–Њ–µ–≤ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –±–µ–Ј –і—Г—И–µ–≤–љ—Л—Е —В–µ—А–Ј–∞–љ–Є–є, –Њ—В–і–∞—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї–µ —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, вАФ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, —З—В–Њ–±—Л —Б–±–µ–ґ–∞—В—М —Б –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є, —Б–∞–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї–Є–ї —Б–µ–±–µ —А—Г–Ї—Г. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –±–Њ–Є –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–≤—Б—О, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Њ—В –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –С—А—Г–і–љ–Њ–≥–Њ, вАФ –њ—Г—Б—В—М –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Є —Б –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–Љ–Є –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Њ—В–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є —Б –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ–Љ–Њ–є –Є–Љ–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –і–Њ—А–Њ–≥–Є –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Я—А–∞–≤–і–∞, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В, –њ–Њ–љ—П–≤, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–∞—В–≤–Њ—А–Є–ї, –≤ —В—Г –ґ–µ –љ–Њ—З—М –Є—Б–Ї—Г–њ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –≤–Є–љ—Г вАФ –ї–Є—З–љ–Њ —Б—Е–Њ–і–Є–≤ –≤ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —В—Л–ї, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–≤ —В–∞–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б–Њ–≤—Л—Е, –њ—А–Є–љ–µ—Б—П –љ–∞–Ј–∞–і –Є—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Я–Њ–Ј–ґ–µ, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ї–Њ–Љ–±–∞—В—Г –ї–µ–≥–Ї–Њ–µ –≤–љ—Г—И–µ–љ–Є–µ:

¬ЂвАФ –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї, —П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –њ—А–∞–≤–∞.

¬†вАФ –Э–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–∞—В–Њ. –Т–Њ—В –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є—В–µ –±–µ–Ј –њ—А–µ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –≤–ї–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М. –£ –Љ–µ–љ—П-—В–Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ —Г –≤–∞—Б, –љ–Њ —П –њ–Њ–Ї–∞ –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–≥–љ–∞–ї –Є–Ј –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, вАФ —Н—В–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї —Б–≤–Њ–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Љ–љ–µ –Ј–∞ –С—А—Г–і–љ–Њ–≥–Њ.

¬†вАФ –Т–Є–љ–Њ–≤–∞—В, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї.

вАФ –Э–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л вАФ –≥–Њ—А—П—З–µ–≤–∞—В—Л –≤—Л, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Ь–Њ–Љ—Л—И-—Г–ї—Л, –≥–Њ—А—П—З–µ–≤–∞—В—Л. –Э—Г, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–є—В–µ –і–∞–ї—М—И–µвА¶¬ї

***

–Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–Љ–±–∞—В—Г –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ —Б —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–∞—П –Є–Љ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –Є —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П ¬Ђ—Б–њ–Є—А–∞–ї—М—О¬ї1 –Є–ї–Є ¬Ђ—Б–њ–Є—А–∞–ї—М—О-–њ—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є¬ї. –Я–Њ —Б—Г—В–Є, —П–≤–ї—П—О—Й–∞—П—Б—П —Б–≤–µ–ґ–µ–є –≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є–µ–є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ–Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л¬ї, вАФ —Б–ї–∞–±–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т–Њ—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А–∞—В–Ї–Є—Е –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤:

¬Ђ–°–њ–Є—А–∞–ї—М—О —П —Н—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–Є –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ—А–µ–Ј–∞–ї–∞ –њ—Г—В—М, –Њ—В—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –љ–∞ 10, –њ–Њ—В–Њ–Љ —А—Л–≤–Ї–Њ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ—Г—В–Є, —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г—Е–Њ–і–Є–ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ–Є –Љ–∞–љ–µ–≤—А–∞–Љ–Є —Б–Є–ї—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ —А–∞—Б–њ—Л–ї—П—О—В—Б—П, –љ–∞—И–Є —З–∞—Б—В–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Л—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞–Ї. –≠—В–Њ, –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Є–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –≤—Л–Є–≥—А—Л—И –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї.

–°—В–Њ–Є—В –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Е–Њ—В—П —Н—В—Г ¬Ђ—Б–њ–Є—А–∞–ї—М¬ї —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В ¬Ђ—Б–њ–Є—А–∞–ї—М—О –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л¬ї, вАФ –љ–Њ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Ї–Њ–Љ–±–∞—В –±—Л–ї –ї–Є—И—М —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –≤ —З–µ–Љ-—В–Њ –Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤, —Н—В–Њ—В —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Є–µ–Љ –≤ –ґ–Є–Ј–љ—М. –Э–Њ вАФ –≤—Б–µ –ґ–µ –љ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, –Њ —З–µ–Љ –њ–Є—И—Г—В –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є. –Р —В–∞–Ї, ¬Ђ–∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ¬ї —Н—В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є ¬Ђ—Б–њ–Є—А–∞–ї–Є¬ї, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–µ –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Г, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї —Б–∞–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А вАФ –Є –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ –С–µ–Ї–∞, –Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е –Њ –≤–Њ–є–љ–µ:

¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–њ–Є—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤—А–∞–≥–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–≤–љ–Њ—Б–Є–ї—М–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤—Г. –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –і–µ—А–ґ–∞—В—М —Д—А–Њ–љ—В –њ—А–Њ—В—П–ґ—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –±–Њ–ї–µ–µ 40 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤, —Е–Њ—В—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—П—В—М –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –ї–Є—И—М 12 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Т —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –ї—О–±–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Г–і–∞—А –≤—А–∞–≥–∞ –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї –±—Л –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї: –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞—В—М —Ж–µ–ї—Л–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В. –Т–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В—М —Г–і–∞—А –њ–Њ –і–≤–Є–ґ—Г—Й–µ–є—Б—П –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–µ, –Є, –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—П, —Г—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞.

–Я–Њ–њ—Г—В–љ–Њ –Ј–∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–µ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ј–∞—Б–∞–і—Л –Є –Њ—З–∞–≥–Є —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є–≤–∞–ї–Є –≤—А–∞–≥–∞ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е, –њ–Њ–њ—Г—В–љ–Њ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤—А–∞–≥ —А–∞—Б—В—П–≥–Є–≤–∞–ї—Б—П, –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П —А–µ–Ј–Ї–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –і–ї—П —Г–і–∞—А–∞ –њ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–Є–ї–∞–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ—П—Й–Є–µ —Г–і–∞—А—Л —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–Є —Б–Є–ї—Л –≤—А–∞–≥–∞, —З—В–Њ –Ј–∞–Љ–µ–і–ї—П–ї–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–ґ–Є–ї–∞, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–∞–Љ, –љ–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ —Н—В–∞ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Ј–∞ —З—В–Њ –Є –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ 8-—О –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї—Г—О –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О¬ї.

–І—В–Њ –ґ, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ вАФ –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, ¬Ђ–Њ–і–Є–љ –≤ –њ–Њ–ї–µ –љ–µ –≤–Њ–Є–љ¬ї. –Т —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ вАФ –Є –Њ–і–Є–љ-–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ, –Є–Ј 9 –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –≤ 3 —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П –і—А—Г–≥–Є—Е –µ–µ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ–Љ–µ–ї—М—З–µ. –•–Њ—В—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —Б—В–∞–ї —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –ї–Є—З–љ—Л–Љ —А–µ–Ј–µ—А–≤–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–і–Є–≤–∞ вАФ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–Љ —В–µ–Љ –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞–і–∞—З. –Э–µ—А–µ–і–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–Є—Е —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–µ –љ–µ –і–ї—П ¬Ђ–ї–Є–љ–µ–є–љ—Л—Е¬ї —З–∞—Б—В–µ–є, вАФ –∞ –і–ї—П —Б–њ–µ—Ж–њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —В–∞–ї–∞–љ—В –Ї–Њ–Љ–±–∞—В–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥—А–Њ–Љ–Є—В—М —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е —В—Л–ї—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є (–∞ —В–Њ –Є –њ—А–Є–љ–Є–Ї–љ—Г–≤ –≤–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є–є —В—Л–ї —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ), вАФ –љ–Њ –Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј –њ–Њ—В–µ—А—М –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ, вАФ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –∞—А–Љ–Є—П—Е –Љ–Є—А–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Д–Є–љ—Б–Ї—Г—О, –Ї—Г–±–Є–љ—Б–Ї—Г—О, –Є–Ј—А–∞–Є–ї—М—Б–Ї—Г—О, –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї—Г—О. –Р –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ вАФ –Є –Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –У–Ф–†вА¶

***

–Э–µ–Љ–∞–ї–Њ —Н—В–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є –Ї—А–∞—В–Ї–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ—Л –Є –≤ ¬Ђ–Э–∞–≥—А–∞–і–љ—Л—Е –ї–Є—Б—В–∞—Е¬ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞, —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж–µ–Љ, вАФ –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ 8-–є –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –°–µ—А–µ–±—А—П–Ї–Њ–≤–∞, —Б–Љ–µ–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –Я–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤–∞. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л, —Г–ґ–µ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1941 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–∞ (–≤—Б–µ –µ—Й–µ –≤ –Ј–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞!), –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞-16, –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –Я–Њ–±–µ–і—Л¬ї –†–Њ–Ї–Њ—Б—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤ 1942 –≥–Њ–і—Г –Є –Ї –Њ—А–і–µ–љ—Г –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –Є –Ї –Ч–≤–µ–Ј–і–µ –У–µ—А–Њ—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –У–µ—А–Њ–µ–Љ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є ¬Ђ–њ–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤–µ—Ж¬ї —Б—В–∞–ї –ї–Є—И—М –≤ 1990 –≥–Њ–і—Г вАФ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–ЊвА¶ –Р –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –≥–Њ–і—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –µ–≥–Њ –≥—А—Г–і—М —Г–Ї—А–∞—Б–Є–ї –≤ –Є—О–љ–µ 1942-–≥–Њ –ї–Є—И—М –Њ—А–і–µ–љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є. –Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —Б–∞–Љ–∞—П –њ–µ—А–≤–∞—П –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –†–Ъ–Ъ–Р, —Ж–µ–љ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї—Г—О –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–є –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л, вАФ –љ–Њ –Ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Г–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–і–µ–≤–∞–ї—М–≤–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П¬ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—З–µ—В–љ—Л—Е –Њ—А–і–µ–љ–Њ–≤ –Є –Ј–≤–∞–љ–Є–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –њ—А–∞–≤–і–∞, –±—Л–ї –µ—Й–µ –Њ—А–і–µ–љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1 —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–є —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–Њ–±–µ–і—Л, –Љ–µ–і–∞–ї—М ¬Ђ–Ч–∞ –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є¬ї, ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–∞—П –Ч–≤–µ–Ј–і–∞¬ї –≤ 1953, –≤—В–Њ—А–Њ–µ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ—П¬ї –≤ 1956, ¬Ђ–Ч–љ–∞–Ї –Я–Њ—З–µ—В–∞¬ї –≤ 1959-–Љ, ¬Ђ–Ф—А—Г–ґ–±–∞ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤¬ї –≤ 1980-–ЉвА¶ –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ –і–ї—П –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤–Њ–є–љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, —В–∞–Ї–Њ–є ¬Ђ–Є–Ї–Њ–љ–Њ—Б—В–∞—Б¬ї, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ–і–љ–Њ–≤–∞—В–Њ.

–°–∞–Љ–Њ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ вАФ –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є вАФ –њ—Г—Б—В—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є –љ–µ —В–∞–Ї –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–≤. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г–ґ–µ –≤ 1943 –≥–Њ–і—Г –≥–µ—А–Њ–є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —Б–Љ–µ–љ–Є–ї —В—А–Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –Ј–≤–µ–Ј–і–Њ—З–Ї–Є –љ–∞ —В—А–Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е вАФ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є—З—М–Є—Е. –Э–Њ –≤–Њ—В –і–∞–ї—М—И–µ –≤—Б–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Ј–∞—Б—В–Њ–њ–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –Є –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–µ–є –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤–Њ–є–љ—Л, –Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –®—В–∞–±–∞, вАФ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, вАФ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –Њ—В—Б—В–∞–≤–Ї–Є –≤ 1956 –≥–Њ–і—Г. –Я—А–∞–≤–і–∞, —Г—Б–њ–µ–≤ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Ї–∞—Д–µ–і—А—Л —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, вАФ —Г–≤—Л, –ї–Є—И—М —Б–ї—Г–ґ–±—Л —В—Л–ї–∞. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞ –љ–∞—Г–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –љ—Г–ґ–љ–∞ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –ї–Є—И—М ¬Ђ–і–ї—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П¬ї вАФ —В—Л–ї–Њ–≤–Є–Ї–Є –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –Є —В—Л–ї–Њ–≤–Є–Ї–Є, —З—В–Њ –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –љ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—В, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–∞—О—В –Є—Е –≤—Б–µ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ, —Б–ї—Г–ґ–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–і–∞–ї–Є –Њ—В –ї–Є–љ–Є–Є —Д—А–Њ–љ—В–∞.¬†

–Ъ–Њ–µ-–Ї—В–Њ –Є–Ј –Ј–µ–Љ–ї—П–Ї–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Ї—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О ¬Ђ–і–Є—Б–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є—О¬ї –Є–Ј-–Ј–∞ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —В–∞–Ї —Б–µ–±–µ вАФ –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ 97 (–њ–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ вАФ —Б–≤—Л—И–µ 110) –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤-–Ї–∞–Ј–∞—Е–Њ–≤. –≠—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1 % –Њ—В –Њ–±—Й–µ–є —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л вАФ 11 657 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Э–Њ –≤–µ–і—М –Є —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Є 1939 –≥–Њ–і–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ 2,18 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ вАФ –Є–Ј 170 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –°–°–°–†. –І—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–∞, вАФ –љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, ¬Ђ–≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–≥—А–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ш —Б—А–µ–і–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤-–њ–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤—Ж–µ–≤, 28 –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, —Ж–µ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Г—О –∞—В–∞–Ї—Г –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Г —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і–∞ –Ф—Г–±–Њ—Б–µ–Ї–Њ–≤–Њ, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –У–µ—А–Њ—П, –Ї–∞–Ј–∞—Е–Є –±—Л–ї–Є —В–Њ–ґ–µ.

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –љ–µ –≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–ї–Њ. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ—А–Є—З–Є–љ–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є ¬Ђ—Б–Ї—Г–њ–Њ—Б—В–Є¬ї –≤ –њ–ї–∞–љ–µ –љ–∞–≥—А–∞–і –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –С–∞—Г—Л—А–ґ–Є–љ–∞ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї–ї—Л –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤—Л—И–µ ¬Ђ–Ї—А—Г—В–Њ–Љ –Є —Г–њ—А—П–Љ–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ¬ї, вАФ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–≤—И–µ–Љ –µ–Љ—Г –≤ –±–Њ—П—Е, –љ–Њ, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ ¬Ђ–њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–Љ¬ї –≤ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–Є —Б –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ вАФ –љ–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, —Ж–µ–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Г–Љ–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞, вАФ –∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–Љ ¬Ђ—И—В–∞–±–љ—Л–Љ¬ї: –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤–Њ –≤—Б–µ —В–µ—Е –ґ–µ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–∞—Е —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б–ї–∞–≤–∞, —Б–≤–∞–ї–Є–≤—И–∞—П—Б—П –љ–∞ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ь–Њ–Љ—Л—И—Г–ї—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –≤ —Б–≤–µ—В —Г–ґ–µ –≤ 1943 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Т–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞–Љ—Б–Ї–Њ–µ —И–Њ—Б—Б–µ¬ї, —Б—В–∞–≤—И–µ–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ ¬Ђ–Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–Њ–є¬ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –°–°–°–†, –љ–Њ –Є –Ј–∞ —А—Г–±–µ–ґ–Њ–Љ, вАФ —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–∞—П –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –Ј–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є. –Т —З–µ–Љ, –Ї—Б—В–∞—В–Є (–µ—Б–ї–Є —Н—В–∞ –і–Њ–≥–∞–і–Ї–∞ –≤–µ—А–љ–∞), –љ–µ —В–∞–Ї —Г–ґ –Њ—И–Є–±–∞–ї–Є—Б—М вАФ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –°–°–°–† –±—Л–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–Љ–±–∞—В-–њ–∞–љ—Д–Є–ї–Њ–≤–µ—Ж, –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М—Б—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–∞–ґ–µ –Љ–∞—А—И–∞–ї, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞—Е —А–∞–љ–≥–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ.¬†

–Ґ–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ вАФ –≤ 1990 –≥–Њ–і—Г –≤—Л—Б—И–∞—П –љ–∞–≥—А–∞–і–∞ –°–°–°–† –љ–∞—И–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. –£–≤—Л, –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є –і–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –і–Њ –≤–ї–∞—Б—В–Є —А–µ–љ–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П —Б—В—А–∞–љ–∞, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤–Њ–µ–≤–∞–ї, –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—П —Б–≤–Њ—О –Ї—А–Њ–≤—М –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Є–є –±–∞—В—Л—А –≤ –Љ—Г–љ–і–Є—А–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–є. –•–Њ—В—П, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –ї–Є–і–µ—А—Л –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Н—В–Њ–Љ—Г —Д–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О –і–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–ЊвА¶ –Я–Њ–і–≤–Є–≥ –≥–µ—А–Њ—П –љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞–±—Л—В вАФ –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л —Г–ї–Є—Ж—Л –Є —А–∞–є—Ж–µ–љ—В—А –≤ –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ–µ, —И–Ї–Њ–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –±—О—Б—В—Л. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –≤—Б–µ –ґ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М –≤ –і—Г—И–∞—Е —В–µ—Е, —З—М–Є –і–µ–і—Л –Є –њ—А–∞–і–µ–і—Л —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–∞—Е –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞ —Б–≤–Њ—О —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –†–Њ–і–Є–љ—Г вАФ –Є –µ–µ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—ГвА¶¬†

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ:

1 –°—Г—В—М ¬Ђ—Б–њ–Є—А–∞–ї–Є¬ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥—А—Г–њ–њ—Л –±–Њ–є—Ж–Њ–≤, –Њ–Ї–Њ–њ–∞–≤—И–Є—Б—М, –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Г –Ї–∞–ґ–і—Л–µ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–є –Є–Ј–Љ–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, —В–Њ –Њ–љ–Є –њ–Њ–і –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Њ–Љ –љ–Њ—З–Є –Њ—В—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ 3 –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞, –Љ–Є–љ—Г—П –≤—В–Њ—А—Г—О –ї–Є–љ–Є—О –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л. –С–Њ–є—Ж—Л —Г—Б–њ–µ–≤–∞–ї–Є –љ–∞–±—А–∞—В—М—Б—П —Б–Є–ї –Є –≤—Л—А—Л—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ —В—А–∞–љ—И–µ–Є, –њ–Њ–Ї–∞ —Б –≥–Є—В–ї–µ—А–Њ–≤—Ж–∞–Љ–Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М –≤—В–Њ—А–∞—П –ї–Є–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –Ј–∞—В–µ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –љ–∞ 3 –Ї–Љ. –Я–Њ–ї—Г—З–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞—П —Б–њ–Є—А–∞–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–љ–Њ–≤—М —А–∞–Ј–ґ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –µ—Б–ї–Є –і–Њ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —Д–∞—И–Є—Б—В—Л –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–≤ –≤ –і–µ–љ—М, —В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–љ–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–µ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞ –љ–∞—В—Л–Ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ.

![]() вАЛ

вАЛ