Боевое крещение на берегах Западной Лицы

Боевое крещение на берегах Западной Лицы

Благодаря журналистам военных лет становится известной еще одна страница героической истории 12-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота на начальном периоде Великой Отечественной войны.

Утром 7 ноября 1941 года бойцы и офицеры слушали у репродукторов Красную площадь. Немцы были в Можайске и Волоколамске, они рвались к Москве от Серпухова и Дмитрова...

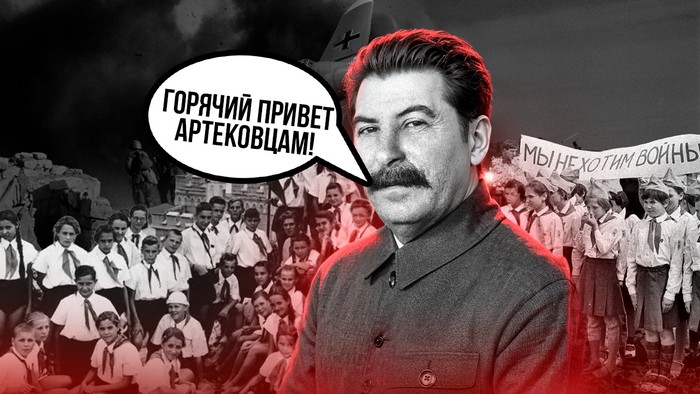

28 гвардейцев-панфиловцев отдали свою жизнь, чтобы задержать движение одной из многих десятков танковых колонн, рвавшихся к Москве. И так же самоотверженно, как герои-панфиловцы, дрались тысячи воинов Красной Армии на подступах к столице. С Красной площади доносилось привычное рокотание танков, вышедших на традиционный военный парад, и четкий шаг колонн. Услышали морские пехотинцы и сталинский голос:

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина».

Каждый морской пехотинец, слушая эти слова в землянках, занесенных снегом рано насупившей полярной зимы, понимал, что слова эти, обращенные ко всей армии и флоту, — обращены и к нему. На исходе того же дня в 12-ю отдельную бригаду морской пехоты поступил приказ командующего Северным флотом вице-адмирала Арсения Головко выступить на фронт для усиления частей Красной Армии, действующих на Мурманском направлении. В бригаде были полностью укомплектованы 1-й батальон под командованием старшего лейтенанта Симоненко, 2-й под командованием старшего лейтенанта Неженкова, и 4-й под командованием старшего лейтенанта Петрова. Эти три батальона были временно сведены в полк, командиром которого был назначен полковник Родионов.

9 ноября 1941 года полк был доставлен транспортами на мыс Мишуков, а оттуда начался трудный шестидесятикилометровый переход к линии фронта. Дорога проходила по сильно пересеченной местности, поднималась на скалы, ныряла в ущелье. Бойцам приходилось идти по колено в снегу, нести на себе боезапас, пулеметы, минометы. Но бодрости бойцы не теряли, наоборот, чем ближе они подходили к передовой, тем выше подымался боевой дух.

Боец Налимов шел больным. Но он скрывал свою болезнь, никому не жаловался, шел в одном строю с товарищами. Заболел боец Гознев. Санинструкторы заметили его состояние, хотели снять с него выкладку, чтобы легче было идти.

— Вещевой мешок возьмите, — заявил Гознев. — А винтовку, пока жив, никому не отдам…

Во время привалов морские пехотинцы отдыхали в глубоком снегу, и на каждом новом привале все явственнее доносился до их слуха грохот рвущихся мин и снарядов, сухой треск винтовочных выстрелов и пулеметные очереди. Уже третьи сутки наши войска на этом участке атаковали врага, чтобы выбить его с одной из важных высот. Бои шли напряженные, жестокие. Морским пехотинцам несколько раз на пути встречались оленьи упряжки с ранеными и автомашины.

Бойцы интересовались у раненых:

— Далеко ли немцы?

Начали встречаться и разбитые немецкие машины, артиллерийские передки, повозки. Попадались и немецкие могилы: крест, а на нем каска, пробитая советской пулей. Фашисты здесь были в сентябре, потом их отсюда выбили, и теперь здесь размещались тылы наших позиций. Впереди находилась позиция, которую предстояло занять и удерживать бригаде.

13 ноября сводный полк бригады морской пехоты под командованием полковника Родионова сменил части 14 стрелковой дивизии и занял оборону на берегу реки Западня Лица — протяженностью 18 километров. Второй полк под командованием полковника Гайворонского стоял в резерве и ждал приказ вступить в бой в случае надобности.

Задача была сложной. Нужно было держать оборону на сверхшироком участке фронта, не отходя назад ни на шаг. При этом необходимо было взять инициативу в свои руки и заставить противника «прижаться» на переднем крае обороны. Следовало детально изучить противника, в точности определить его передний край, огневые точки, заграждения, его тактику действия, силы и средства.

Морские пехотинцы приступили к строительству оборонительных сооружений по принципу взводных укрепленных опорных пунктов. Были построены окопы полного профиля с круговым обстрелом, с закрытыми от минометного и легкого артиллерийского огня ходами сообщений, с нишами для боезапасов. Из камня и снега строили крепкие огневые точки. В глубоком снегу прорывали тоннели, чтобы связать все эти точки между собой. Характеризуя надежность этих укреплений, командир роты 4-го батальона Иван Ткач отмечал:

— Противник ежедневно выпускал по позициям нашей роты 200-250 мин. И несмотря на интенсивный и непрерывный минометный обстрел, мы имели за 13 суток лишь двух легко раненых. Система пулеметного, минометного и ружейного огня была построена так, что все подступы к нашим позициям обстреливались фланкирующим косоприцельным огнем, а фланги — перекрестным обстрелом. Было возведено много проволочных заграждений, заложено до двух тысяч противопехотных мин. На обратных скатах высот строились землянки для размещения личного состава.

Оборона полка состояла из трех батальонных оборонительных районов. В каждом батальонном районе резервировался второй эшелон (по одной роте). Второй эшелон полка тоже составляла одна рота. И еще одна рота 4-го батальона находилась в полковом резерве. Вся оборона строилась на хорошо рассчитанной системе огня с опорных пунктов и на маневрировании вторыми эшелонами. Стыки и фланги охранялись патрулированием лыжников и закладкой «секретов», снайперами и наблюдателями. Так была выполнена первая задача: прочно закрепиться и оборонять участок протяженностью в 18 километров. Правда, в опорных пунктах не хватало заграждений, из-за вполне понятной недостаточности резервов страдала и глубина обороны. Вследствие того, что грунт на Севере каменист, укрытия не были достаточно глубоки и надежны. Слишком велики были стыки между батальонами, их патрулирование было затруднено. В какой-то мере эти недостатки восполнялись значительной огневой силой — сто станковых пулеметов были расставлены по фронту.

Вторая задача — детальное изучение противника. Решалась она путем непрерывной разведки. Разведчики полка и трех батальонов действовали систематически и согласованно. Вскоре полк имел полную схему расположения противника. После сентябрьских боев 1941 года сильно потрепанные части 2-й и 3-й горно-егерских дивизий противника были отведены в Северную Норвегию для отдыха и доформирования. На Мурманский участок фронта прибыла новая 6-я горно-егерская дивизия, поспешно переброшенная с острова Крит. Командовал дивизией генерал Шарнер, известный тем, что он был лейтенантом в том же полку, где служил Адольф Гитлер. Через годы судьба обернулась так что пришлось Шарнеру служить под началом бывшего своего ефрейтора.

После побед, одержанных 6-й горно-егерской дивизией в Греции, Шарнер подписал приказ, составленный стилистически в подражании бравурным приказам Наполеона. Там говорилось о знамени на Акрополе, торжественном марше через Афины. Во главе колонн на этом параде шла дивизия Шарнера. Еще говорилось в приказе о цветке эдельвейса — эмблеме германских горно-егерских войск: Шарнер декламировал о «неувядаемой славе» этого тирольского цветка, пронесенной по горным тропам Беласики и Фермонии. В память о греческих победах солдаты дивизии получили не щиты, как «герои Нарвика», а полоски яркой ленты, нашитые на левый карман.

На Север шестая дивизия привезла с собой всех мулов и лошадей из конюшен греческого короля. В условиях Севера они начали болеть и сдыхать. С катастрофической быстротой падало в заполярных сопках и настроение «победителей Крита». Афинский приказ генерала Шарнера вскоре попал в руки североморских разведчиков, вместе со многими другими документами и трофеями. В полковой разведке переводчик читал дневник рядового Алоиза Гуттера из 143 горно-егерского полка 6 дивизии:

29 июня. Выход из Марафона.

5 июля — в карауле у Афин…

6 июля — в карауле на Акрополе…

29 июля — отъезд из Афин…

11 августа — снова дорога, все говорят, что нас везут домой, и на этот раз это, кажется, не слухи, а правда. В 21.00 прибыли в Белград…

17 августа — Вартберг..

18 августа — отпуск.

Отпуск был недолгим. А 14 ноября Алоиз Гуттер был убит разведчиками 1-го батальона 1-го полка 12-й отдельной бригады морской пехоты — ночью, на занесенной снегом скале, на 9-й параллели северной широты. …Немецкие части, отброшенные в сентябре на западный берег реки Западная Лица вынуждены были зарыться в землю и отказаться от наступательных действий. Изредка немцы предпринимали незначительные вылазки для определения наших флангов и стыков. Наши же разведчики беспокоили противника непрерывно. О том, какой подвиг совершили семеро разведчиков четвертного батальона я уже рассказывал в статье «Семеро против шестидесяти».

Сводный полк находился в боевом охранении свыше месяца — с 12 ноября по 20 декабря 1941 года. Противник за это время особенно стремился определить расположение левого фланга. Но ни одна группа германских разведчиков не прошла дальше боевого охранения. Группы эти, как правило, уничтожались или рассеивались огнем и действиями маневренных групп батальонов. Несколько раз противник пытался провести разведку боем силами дивизионной группы автоматчиков и отдельных рот. Но и эти попытки результата не принесли. Зато разведывательным действиям противника с успехом противопоставлялась наша глубинная разведка вплоть до озера Чапр-вул.

Объектом, приковывающим внимание противника, была также высота «Пила». Немцы стремились ее захватить, так как эта высота являлась отличным наблюдательным пунктом для обзора не только оборонительного участка бригады морской пехоты, но и тылов, и главное — коммуникаций наших войск. Наступление на «Пилу», как правило, сопровождалось ураганным артиллерийским и минометным огнем. Затем предпринимались атаки силами до роты. Эти атаки морские пехотинцы отражали артиллерийским и пулеметным огнем, и немцы с потерями откатывались назад.

Однажды командование приняло решено допустить противника до наших огневых точек, а затем контратакой уничтожить его и взять пленных. Однако приблизившись к «Пиле» на расстояние одного километра, немцы насторожились гробовой тишиной, царившей на высоте, возвратились обратно. Через несколько часов они появились перед высотой снова, но и на этот раз повернули вспять.

Боевое охранение, расположенное на «Пиле», действовало отлично. А разведчики морской пехоты часто отправлялись в тыл противника. Группа разведчиков под командованием младшего лейтенанта Барченко- Емельянова и старшего политрука Сазонова отправилась за «языком». Краснофлотец Столяров первым заметил противника. Маскируясь за кустарником, немцы шли по лощине по направлению к нашему переднему краю. Младший лейтенант приказал залечь и усилить наблюдение.

Группа противника численностью до роты двигалась прямо на морских пехотинцев. Впереди — головной дозор. За ним на лыжах, в маскировочных халатах, — ударная группа. Младший лейтенант Барченко-Емельянов принял решение: пропустить головной дозор, расстрелять ядро группы, а потом уничтожить остальных. Вот как описывает дальнейшие действия военный корреспондент:

«Немецкие разведчики приближались. Уже проскочил мимо засады головной дозор. До основного ядра оставалось несколько десятков метров, когда сержант Сафиулин, находившийся на левом фланге, произвел первый выстрел. Упал немецкий разведчик. Сразу вслед за выстрелом Сафиулина ударил дружный винтовочный залп морских пехотинцев. Затрещали автоматы. Молчал лишь пулемет. Пулеметчик Вещагин выжидал. Он хотел, чтобы его пули легли по скоплению противника. Наконец такой момент появился, и Вещагин нажал на гашетку. Длинная очередь отдалась в сопках продолжительным эхом. Несколько егерей ничком упали на снег. Остальные шарахнулись к кустарнику, но там их встретила засада разведчиков во главе с лейтенантом Полововым. Третьим выстрелом Половой сразил немецкого офицера. На правом фланге немцы установили пулемет и под его прикрытием пошли в атаку.

Пулеметчик Вещагин вместе с помогавшим ему краснофлотцем Игнатьевым продолжал расстреливать немцев. Наступающего противника морские пехотинцы встретили гранатами. С удивительной снайперской точностью поражал противника из своей винтовки старшина Любимов. Два фашиста набросились на краснофлотца Столярова. Он метнул гранату, уничтожил обоих. Сержант Полозов и красноармеец Скабелкин оказались в плотном вражеском кольце.

— Прорываться, — сказал Полозов и огнем своей винтовки начал пробивать проход для выхода из окружения. Убив несколько фашистов и прижав к скале остальных, оба морских пехотинца вырвались и соединились со своей группой.

Отбив атаки фашистов, уничтожив около 30 и захватив в плен немецкого ефрейтора, группа возвратилась в расположение бригады».

В архиве Военно-морского флота, в деле 12-й отдельной бригады морской пехоты, хранится приказ № 7 по 1-му сводному полку 12-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота. В § 1 указано: «Допустить к исполнению обязанностей командира роты разведки младшего лейтенанта Барченко». В конце декабря 1941 года Иван Павлович получил свою первую боевую награду орден Красной Звезды — за бой с превосходившим по численности и вооружению немецким разведывательно-диверсионным отрядом.

Прославились в оборонительных боях и снайперы бригады. Многие из них проявили себя как отличные, находчивые, смелые стрелки, знающие тактику врага, умеющие маскироваться. Их тактика была проста. Снайпер выдвигался на выгодное место в районе передового боевого охранения и подолгу терпеливо выжидал противника, чтобы уничтожить каждого, кто появится в поле зрения.

Снайперы 1-го батальона Иванов и Курносенко за три дня уничтожили 5 «кукушек», двух наблюдателей и до 20 солдат и офицеров противника. Они действовали не только с фронта, но и с флангов, неоднократно заходили в тыл врага, выслеживали и уничтожали фашистов. «Кукушкой» в бригаде обычно называли незамаскированного отличного стрелка врага или автоматчика, который выдвигался вперед или на фланг своих войск и вел густой, чаще всего беспрецельный огонь. После нескольких очередей такой автоматчик обычно прятался в укрытие, потом снова появлялся на позиции. Снайпер Кузьменков прославился как отличный охотник за «кукушками». За короткое время он уничтожил 15 «кукушек» и много солдат и офицеров противника. Замечательные действия снайперов на переднем крае и в тылу врага — все это заставило противника зарыться в землю, ощутимо уменьшить количество своих наблюдателей, прекратить вылазки к переднему краю обороны бригады.

Артиллерия и минометы противника сначала господствовали над артиллерией обороны. Как указывают документы того времени, происходило это лишь потому, что наша артиллерия на начальном этапе обороны оставалась пассивной, исходя из неверной установки: «Меньше чем по роте противника — не стреляй». Но после ликвидации этой установки два дивизиона, приданные полку (один легкий и один дальнобойный) сделали свое дело. На первых порах противник с высоты 115,5 вел интенсивный обстрел позиций морских пехотинцев. Главным образом по позициям 1-го батальона и по дороге, ведущей к линии фронта. Но приданный дальнобойный дивизион сумел заставить замолчать две батареи противника, легкий дивизион подавил минометную батарею немцев. Наши 82- мм батареи выдвигались на линию боевого охранения, и смело, с открытых позиций, вели огонь по вражеским огневым точкам.

Немецкая авиация вела ежедневную разведку позиций морских пехотинцев и дороги вдоль реки Западная Лица. Появлялось от 8 до 12 «МЕ-109» и «МЕ-110», но, как правило, не бомбили. Лишь время от времени «Мессершмитты» вели пулеметный и артиллерийский обстрел переднего края, нанося незначительный урон. Боя с советскими самолетами авиация противника не принимала, спеша скрыться при появлении в воздухе краснозвездных машин. Наша же авиация ежедневно бомбила расположение немецких войск. Причем особенно интенсивной и успешной бомбардировке подвергался район высоты 274,3.

За период с 13 ноября по 20 декабря 1941 года личным составом сводного полка бригады морской пехоты было захвачено 8 пленных, уничтожено до 30 землянок противника, прервана во многих местах связь, уничтожено не менее двух вражеских рот фашистов и до 15 огневых точек, подавлено две артиллерийские и шесть минометных батарей. Таков неполный итог пребывания морских пехотинцев в обороне.

Школа, пройденная личным составом бригады за 38 дней, дала чрезвычайно много. Личный состав «обстрелялся», бойцы и командиры приучились действовать под огнем. Значительно увереннее и искуснее в своих действиях стали старшины и офицеры. Много полезных выводов сделало для себя и командование бригады. Но еще более важная школа была впереди. Школа наступления… ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

![]()