«Зараза из Франции»: этот день в истории. Провидец Радищев

«Зараза из Франции»: этот день в истории. Провидец Радищев

Душа моя страданиями человеческими уязвлена стала…

Радищев

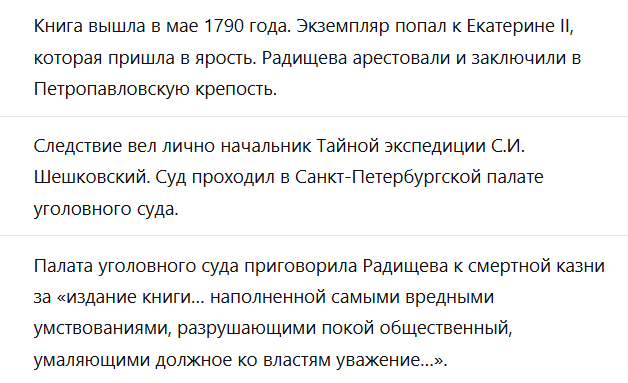

235 лет назад, 19 сентября 1790 года по новому стилю стало роковой вехой в истории русской свободной мысли. В этот день Уголовная палата вынесла исторический вердикт по делу, которое Екатерина II в своих пометках на полях книги характеризовала как «заразу, принесённую из Франции».

И — отправила писателя в ссылку... Ранее Александр Радищев, чиновник Коммерц-коллегии и дворянин, был приговорён к четвертованию за создание и печать в собственной типографии труда «Путешествие из Петербурга в Москву». Следствие вела Тайная экспедиция — секретный орган политического сыска, занимавшийся делами особой важности. На суде Радищев, следуя стратегии защиты, отрёкся от своих взглядов и назвал книгу «заблуждением», что позже станет предметом споров историков о его истинных мотивах. Приговор основывался не только на содержании книги, но и на факте самостоятельной печати — это трактовалось как доказательство злого умысла.

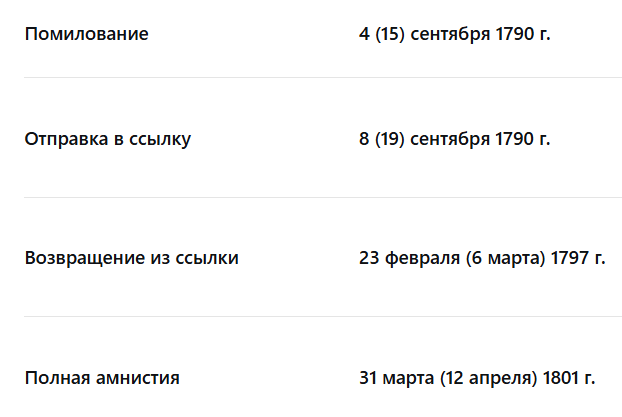

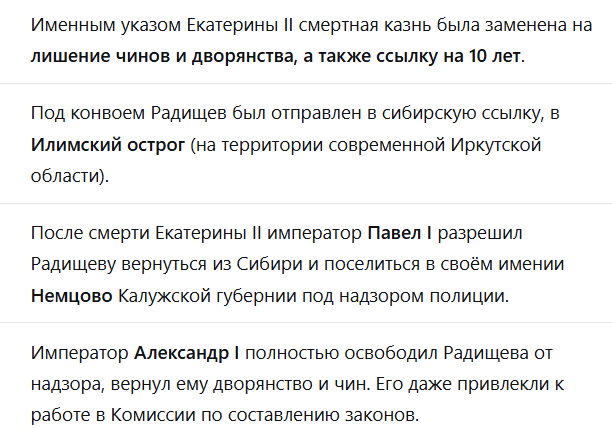

Судьбоносное помилование последовало не сразу. Екатерина II, получив приговор на утверждение, заменила казнь на 10-летнюю ссылку в Илимский острог — один из самых отдалённых форпостов Российской империи, где температура зимой достигала -50°C. Радищеву разрешили взять с собой двух крепостных слуг и библиотеку из 500 книг. В пути он провел 15 месяцев, преодолевая по 30-40 верст в день в кандалах.

В Илимске он создал метеорологическую станцию, проводил медицинские опыты и написал философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии»: масштабный философский труд, в котором Радищев пытается найти ответ на один из главных вопросов человеческого существования: смертен ли человек полностью или его душа бессмертна? Сама же ссылка как событие исторического масштаба уникальна не только жестокостью наказания, но и парадоксальной реакцией власти: книга, которую пытались уничтожить, стала рукописным бестселлером — современники тайно переписывали её, платя по 25 рублей за экземпляр. А это было, на секундочку, месячным жалованьем чиновника.

Именно 19 сентября символизирует поворотный момент, когда русская литература осознала свою силу как инструмент социального протеста, а власть — ее опасность. Этот день предвосхитил нелёгкую судьбу многих российских писателей, в том числе будущих диссидентов. В том числе советских.

Собственно же «Путешествие» — это не просто описание дорожных впечатлений, а яростное обличение социально-политического строя Российской империи времён Екатерины II. Главные мишени критики — крепостное право, произвол властей, цензура и социальная несправедливость. Книга стала манифестом русской вольной мысли, одним из первых произведений революционной литературы, построенного как серия глав, названных по почтовым станциям меж двумя столицами Империи. Путешественник, от чьего лица ведётся повествование, сталкивается с различными сценами, каждая из которых раскрывает новую язву общества. Так, напомним отрывочно некоторые:

Любани: встреча с крестьянином, который пашет в воскресенье. Выясняется, что всю неделю он работает на барина, и только ночью и в выходные может кормить свою семью. Это первый мощный удар по мифу о «патриархальном» крепостничестве.

Зайцево: история друга путешественника, Крестьянкина, который, будучи честным чиновником, пытался защитить крестьян от жестокого помещика, но потерпел поражение из-за системы круговой поруки и продажности суда.

Медное: сцена продажи крепостных с аукциона за долги помещика. На глазах разлучают семьи, торгуют людьми как скотом. Один из самых эмоционально тяжёлых эпизодов.

Новгород: рассуждения о том, что древний Новгород был свободен, пока его не завоевала «московская тирания». Критика самодержавия как системы.

Спасская Полесть: путешественнику снится сон, где он — самодержец. Ему показывают все ужасы, творящиеся в его стране, но он окружён льстецами, скрывающими правду. Это прямая была аллегория на Екатерину II. Что вполне заставило императрицу поволноваться…

Торжок: глава о цензуре. Герой встречает человека, пытавшегося издать книгу о вреде цензуры, но ему отказали. В текст включён целый трактат(!) о свободе слова.

Вышний Волочок: описание богатых помещичьих угодий, которые созданы невероятно жестокой эксплуатацией крестьян. Богатство немногих построено на слезах и поте многих.

Клин: встреча со слепым стариком, который просит милостыню. Оказывается, он отдал сына в рекруты, чтобы тот не достался жестокому барину. Трагедия отца, который сам обрёк сына на страдания.

Чёрная грязь: глава о свадьбе по приказу барина. Помещик женит своих крестьян против их воли, просто потому что ему так захотелось. Полное бесправие человека.

Москва: финал произведения — аллегорические реминисценции, где автор видит себя стоящим на вершине горы и прозревающим все несчастья отечества. Но он верит, что будущее может быть светлым, если уничтожить рабство.

Так бесправие и ужасы крепостного права аукнулись в судьбе о них написавшего и обвинившего их в насилии над родом человеческим. Радищев показывает крестьян не как безропотных рабов, а как умных, достойных людей, доведённых до отчаяния жестокостью системы. Прямо и смело заявив, что царь — не «отец нации», а «первейший разбойник, первейший предатель», узурпировавший власть. Сама же книга явилась актом гражданского неповиновения и призывом к свободе слова. И хотя о прямых призывах к революции не сказано, весь пафос книги ведёт к мысли о том, что угнетённый народ имеет право на восстание против тирании: за 100 с лишним лет до революции реальной!

Радищев напечатал книгу у себя дома ровно 235 лет назад, на собственном станке в 1790 году, анонимно, но все сразу узнали автора. Екатерина II пришла в ярость, назвав автора «бунтовщиком хуже Пугачёва», усмотрев в «революционном фолианте» прямую угрозу монархии. Писатель был арестован и приговорён к смертной казни, которую позже заменили на 10-летнюю ссылку в Сибирь. «Путешествие…» было запрещено в России вплоть до революции 1905 года, распространяясь в списках и нелегальных изданиях. Став символом борьбы с самодержавием и оказав огромное влияние на развитие революционного движения.

«Путешествие из Петербурга в Москву» — не просто литературное произведение, а гражданский поступок и пламенный памфлет, обличающий социальные пороки Российской империи. Даже в предвидении собственного наказания. И даже в предощущении смерти — неминуемой за то казни…

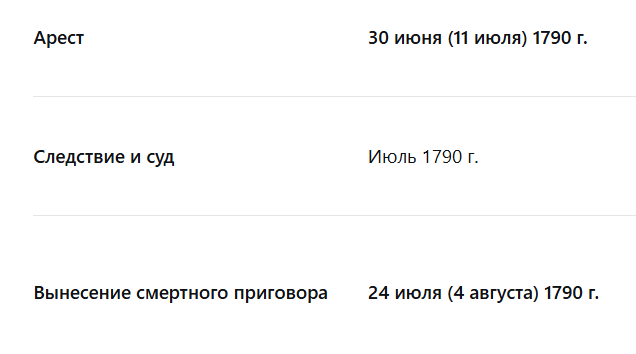

Хронология ареста, суда и ссылки А.Н. Радищева

Даты указаны по двум стилям: сначала по старому стилю (юлианский календарь), который действовал в России в XVIII веке, а затем в скобках — по новому стилю (григорианский календарь), который используется сегодня. Например, 30 июня по старому стилю соответствует 11 июля по новому. Разница в 11 дней для XVIII века — верна.

![]()