Р”РөРҪСҢ РҝамСҸСӮРё Рё СҶРөРҪР° СҒРІРҫРұРҫРҙСӢ: РәР°Рә РҳРІР°РҪ III РҝРөСҖРөРёРіСҖал С…Р°РҪР° РҗС…РјР°СӮР°, РҪРө Рҙав РіРөРҪРөСҖалСҢРҪРҫРіРҫ СҒСҖажРөРҪРёСҸ

Р”РөРҪСҢ РҝамСҸСӮРё Рё СҶРөРҪР° СҒРІРҫРұРҫРҙСӢ: РәР°Рә РҳРІР°РҪ III РҝРөСҖРөРёРіСҖал С…Р°РҪР° РҗС…РјР°СӮР°, РҪРө Рҙав РіРөРҪРөСҖалСҢРҪРҫРіРҫ СҒСҖажРөРҪРёСҸ

545 Р»РөСӮ РҪазаРҙ, 8 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1480 РіРҫРҙР° РҪР°СҮалРҫСҒСҢ Р·РҪамРөРҪР°СӮРөР»СҢРҪРҫРө РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРҫРө «ССӮРҫСҸРҪРёСҸ РҪР° СҖРөРәРө РЈРіСҖРөВ», РәРҫСӮРҫСҖРҫРө завРөСҖСҲРёР»РҫСҒСҢ 11 РҪРҫСҸРұСҖСҸ РҫРәРҫРҪСҮР°СӮРөР»СҢРҪСӢРј РҫСҒРІРҫРұРҫР¶РҙРөРҪРёРөРј Р СғСҒРё РҫСӮ РҝСҖРҫРәР»СҸСӮРҫРіРҫ РҫСҖРҙСӢРҪСҒРәРҫРіРҫ РёРіР°.

«ССӮРҫСҸРҪРёРө РҪР° СҖРөРәРө РЈРіСҖРөВ» 1480 РіРҫРҙР° вҖ” РҫСӮРҪСҺРҙСҢ РҪРө малРҫважРҪРҫРө СҒРҫРұСӢСӮРёРө РІ СҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РёСҒСӮРҫСҖРёРё, СӮСҖР°РҙРёСҶРёРҫРҪРҪРҫ СҒСҮРёСӮР°СҺСүРөРөСҒСҸ РјРҫРјРөРҪСӮРҫРј РҫРәРҫРҪСҮР°РҪРёСҸ РјРҫРҪРіРҫР»Рҫ-СӮР°СӮР°СҖСҒРәРҫРіРҫ РёРіР° Рё РҫРұСҖРөСӮРөРҪРёСҸ Р СғСҒСҒРәРёРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРҫРј РҝРҫР»РҪРҫРіРҫ СҒСғРІРөСҖРөРҪРёСӮРөСӮР°.

Р’РөлиРәРёР№ РәРҪСҸР·СҢ РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРёР№ РҳРІР°РҪ III (1462вҖ”1505) РҝСҖРҫРІРҫРҙРёР» РҝРҫСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪСғСҺ РҝРҫлиСӮРёРәСғ РҝРҫ РҫРұСҠРөРҙРёРҪРөРҪРёСҺ СҖСғСҒСҒРәРёС… Р·РөРјРөР»СҢ РІРҫРәСҖСғРі РңРҫСҒРәРІСӢ Рё СғРәСҖРөРҝР»РөРҪРёСҺ РөС‘ РҪРөзавиСҒРёРјРҫСҒСӮРё.В РЎ 1472 РіРҫРҙР° РҫРҪ РҝСҖРөРәСҖР°СӮРёР» СҖРөРіСғР»СҸСҖРҪСғСҺ РІСӢРҝлаСӮСғ РҙР°РҪРё Р‘РҫР»СҢСҲРҫР№ РһСҖРҙРө. Р’ РҫСӮРІРөСӮ РІРҫР·РјСғСүС‘РҪРҪСӢР№ С…Р°РҪ Р‘РҫР»СҢСҲРҫР№ РһСҖРҙСӢ вҖ” РҗС…РјР°СӮ вҖ” СҒСӮСҖРөРјРёР»СҒСҸ РІРҫСҒСҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҢ РұСӢР»РҫРө влиСҸРҪРёРө Рё РҝРҫСӮСҖРөРұРҫРІР°СӮСҢ РҝРҫРәРҫСҖРҪРҫСҒСӮРё РҫСӮ РңРҫСҒРәРІСӢ. РһРҪ Р·Р°РәР»СҺСҮРёР» РІРҫРөРҪРҪСӢР№ СҒРҫСҺР· СҒ РәРҫСҖРҫлём РҹРҫР»СҢСҲРё Рё РІРөлиРәРёРј РәРҪСҸР·РөРј РӣРёСӮРҫРІСҒРәРёРј РҡазимиСҖРҫРј IV, СҖР°СҒСҒСҮРёСӮСӢРІР°СҸ РҪР°РҪРөСҒСӮРё СғРҙР°СҖ РҝРҫ РңРҫСҒРәРІРө СҒ РҙРІСғС… СҒСӮРҫСҖРҫРҪ.

РҡРҫРҪфлиРәСӮ 1480 РіРҫРҙР° СҒСӮал РҪРө РҫРҙРҪРёРј СҒСҖажРөРҪРёРөРј, Р° СҒР»РҫР¶РҪРҫР№ РІРҫРөРҪРҪРҫ-РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ РәамРҝР°РҪРёРөР№: СҲахмаСӮРҪРҫР№ РёРіСҖРҫР№вҖҰ РўРөРј жаСҖРәРёРј Р»РөСӮРҫРј С…Р°РҪ РҗС…РјР°СӮ РҙРІРёРҪСғР»СҒСҸ СҒ РұРҫР»СҢСҲРёРј РІРҫР№СҒРәРҫРј РҪР° Р СғСҒСҢ. РһРҪ РҝлаРҪРёСҖРҫвал СҒРҫРөРҙРёРҪРёСӮСҢСҒСҸ СҒ РІРҫР№СҒРәами СҒРІРҫРөРіРҫ СҒРҫСҺР·РҪРёРәР° РҡазимиСҖР° IV, РҪР° РіСҖР°РҪРёСҶах РӣРёСӮРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІР°. Р’ СҒРІРҫСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ, РҳРІР°РҪ III РІСӢРҙРІРёРҪСғР» СҖСғСҒСҒРәРёРө РҝРҫР»РәРё Рә РұРөСҖРөгам СҖРөРәРё РһРәРё РІ РҝСҖРөРҙРІРөСҒСӮРёРё СӮСҖР°РҙРёСҶРёРҫРҪРҪРҫРіРҫ РҝСғСӮРё СӮР°СӮР°СҖСҒРәРҫРіРҫ РҪР°СҒСӮСғРҝР»РөРҪРёСҸ. РһРҙРҪР°РәРҫ РҗС…РјР°СӮ, РҪРө РҙРҫР¶РҙавСҲРёСҒСҢ лиСӮРҫРІСҶРөРІ, РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫ РҝРҫРІРөСҖРҪСғР» РҪР° Р·Р°РҝР°Рҙ Рё РҪР°РҝСҖавилСҒСҸ Рә СҖРөРәРө РЈРіСҖРө вҖ” Р»РөРІРҫРјСғ РҝСҖРёСӮРҫРәСғ РһРәРё, СҮСӮРҫРұСӢ РІРҪРөР·Р°РҝРҪРҫ РҝСҖРҫСҖРІР°СӮСҢСҒСҸ Рә РңРҫСҒРәРІРө. Р СғСҒСҒРәРёРө РІРҫР№СҒРәР° СӮСғСӮ Р¶Рө РәСҖайРҪРө РҫРҝРөСҖР°СӮРёРІРҪРҫ (СҖазвРөРҙРәР° РҪР° РІСӢСҒРҫСӮРө) РҝРөСҖРөРұСҖРҫСҒили СҒРІРҫРё СҒРёР»СӢ РҪР° РЈРіСҖСғ, Р·Р°РҪСҸРІ РІСҒРө СғРҙРҫРұРҪСӢРө РҙР»СҸ РҝРөСҖРөРҝСҖавСӢ РұСҖРҫРҙСӢ.

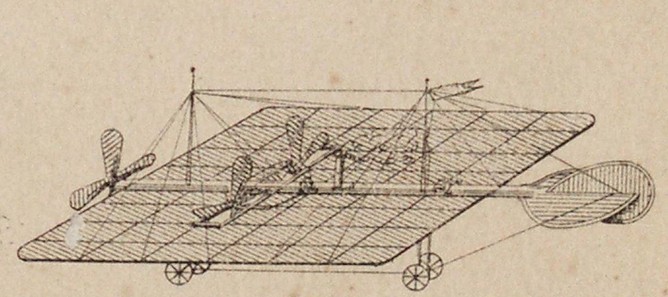

РҹСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРё РІСҒСӮали РҙСҖСғРі РҝСҖРҫСӮРёРІ РҙСҖСғРіР° РҪР° РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫР»РҫР¶РҪСӢС… РұРөСҖРөгах СҖРөРәРё, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РІ СҚСӮРёС… РјРөСҒСӮах РұСӢла РҪРө РҫСҮРөРҪСҢ СҲРёСҖРҫРәРҫР№, РҪРҫ вҖ” СҒ РәСҖСғСӮСӢРјРё РҫРұСҖСӢРІРёСҒСӮСӢРјРё РұРөСҖРөгами, СҮСӮРҫ РҙРөлалРҫ РөС‘ СҒРөСҖСҢёзРҪРҫР№ РҝСҖРөРіСҖР°РҙРҫР№ РҙР»СҸ РәРҫРҪРҪРёСҶСӢ. РһСҖРҙСӢРҪСҶСӢ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖаз РҝСӢСӮалиСҒСҢ РҝРөСҖРөРҝСҖавиСӮСҢСҒСҸ СҮРөСҖРөР· РЈРіСҖСғ, РҪРҫ РІСҒРө РёС… Р°СӮР°РәРё РұСӢли РҫСӮРұРёСӮСӢ СҖСғР¶РөР№РҪРҫ-Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёРј РҫРіРҪём СҖСғСҒСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә. РӯСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РҫРҙРҪРёРј РёР· РҝРөСҖРІСӢС… РјР°СҒСҒРҫРІСӢС… РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёР№ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРөР№ РёРҪРҪРҫРІР°СҶРёРҫРҪРҪСӢС… РҙР»СҸ СӮРҫР№ СҚРҝРҫС…Рё В«РҝРёСүалРөР№В» РІ РҝРҫР»РөРІРҫРј СҒСҖажРөРҪРёРё, СҮСӮРҫ РҙалРҫ РңРҫСҒРәРІРө Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө РҝСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІРҫ. РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРө РұРҫРөРІСӢРө РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ СҒРІРөлиСҒСҢ Рә РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪСӢРј, РҪРҫ СҒСӮР°СӮРёСҮРөСҒРәРёРј вҖ” РұРөР· РјР°РҪёвСҖРҫРІ вҖ” РҝРөСҖРөСҒСӮСҖРөР»Рәам. РқРё РҫРҙРҪР° РёР· СҒСӮРҫСҖРҫРҪ РҪРө СҖРөСҲалаСҒСҢ РҪР° РіРөРҪРөСҖалСҢРҪРҫРө СҒСҖажРөРҪРёРө: РҗС…РјР°СӮ вҖ” РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РҪРө С…РҫСӮРөР» СӮРөСҖСҸСӮСҢ РІРҫР№СҒРәР° РҝСҖРё С„РҫСҖСҒРёСҖРҫРІР°РҪРёРё СҖРөРәРё РҝРҫРҙ РҫРіРҪём; РҳРІР°РҪ III вҖ” РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ СҒСӮРҫР»СҢ РІСӢРіРҫРҙРҪР°СҸ РҫРұРҫСҖРҫРҪР° РұСӢла РөРіРҫ СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёСҮРөСҒРәРёРј СғСҒРҝРөС…РҫРј.

РһРҙРҪРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ РҳРІР°РҪ III вёл СҒР»РҫР¶РҪСӢРө РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖСӢ СҒ РјСҸСӮРөР¶РҪСӢРјРё РұСҖР°СӮСҢСҸРјРё вҖ” РҙР»СҸ СғРәСҖРөРҝР»РөРҪРёСҸ СӮСӢла, Р° СӮР°РәР¶Рө РҫСӮРҝСҖавил РҙРёРІРөСҖСҒРёРҫРҪРҪСӢР№ РҫСӮСҖСҸРҙ РҝРҫРҙ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРөРј РІРҫРөРІРҫРҙСӢ Р’Р°СҒилиСҸ РқРҫР·РҙСҖРөРІР°СӮРҫРіРҫ Рё РәСҖСӢРјСҒРәРҫРіРҫ СҶР°СҖРөРІРёСҮР° РқСғСҖ-Р”РөРІР»РөСӮР° РІ РҝРҫС…РҫРҙ РҝРҫ Р’РҫлгРө, СҮСӮРҫРұСӢ РҪР°РҝР°СҒСӮСҢ РҪР° РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РұРөР·Р·Р°СүРёСӮРҪСғСҺ СҒСӮРҫлиСҶСғ РһСҖРҙСӢ вҖ” РЎР°СҖай. РҡСҒСӮР°СӮРё, РҙРҫРіРҫРІРҫСҖ СҒ РұСҖР°СӮСҢСҸРјРё вҖ” важРҪРөР№СҲРёР№ Р°СҒРҝРөРәСӮ СҒРҫРұСӢСӮРёР№ РҪР° РЈРіСҖРө, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҮР°СҒСӮРҫ РҝРҫСҮРөРјСғ-СӮРҫ РҫСҒСӮаёСӮСҒСҸ РІ РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРҫ-РјРөРјСғР°СҖРҪРҫР№ СӮРөРҪРё. РқР° РҪём РјРҫР¶РҪРҫ РҫСҒСӮР°РҪРҫРІРёСӮСҢСҒСҸ РҝРҫРҝРҫРҙСҖРҫРұРҪРөР№вҖҰВ

РҹРҫРәР° СҖСғСҒСҒРәРёРө РҝРҫР»РәРё СҒСӮРҫСҸли РҪР° РұРөСҖРөРіСғ РҝСҖРҫСӮРёРІ РҗС…РјР°СӮР°, РҳРІР°РҪ III РІСӢРҪСғР¶РҙРөРҪ РұСӢР» РІРөСҒСӮРё РҫСҒСӮСҖРөР№СҲСғСҺ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәСғСҺ РұРҫСҖСҢРұСғ РІРҪСғСӮСҖРё СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҒСӮСҖР°РҪСӢ. РңСҸСӮРөР¶ РөРіРҫ РұСҖР°СӮСҢРөРІ, Р‘РҫСҖРёСҒР° Р’РҫР»РҫСҶРәРҫРіРҫ Рё РҗРҪРҙСҖРөСҸ Р‘РҫР»СҢСҲРҫРіРҫ УглиСҶРәРҫРіРҫ, СҒСӮал РҙР»СҸ влаРҙСӢРәРё СғРіСҖРҫР·РҫР№, СҒСҖавРҪРёРјРҫР№ СҒ РҫСҖРҙСӢРҪСҒРәРёРј РҪР°СҲРөСҒСӮРІРёРөРј. РҹСҖРёСҮРёРҪРҫР№ В«РұСҖР°СӮСҒРәРҫРіРҫ РұСғРҪСӮа» РұСӢР» РәлаСҒСҒРёСҮРөСҒРәРёР№ РҙРёРҪР°СҒСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РәРҫРҪфлиРәСӮ РјРөР¶ В«СҶРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫР№ влаСҒСӮСҢСҺВ»: Р’РөлиРәРёРј РәРҪСҸР·РөРј РҳРІР°РҪРҫРј III вҖ” Рё В«СғРҙРөР»СҢРҪСӢРјРё РәРҪСҸР·СҢСҸРјРёВ», РөРіРҫ млаРҙСҲРёРјРё РұСҖР°СӮСҢСҸРјРё.

Р”РөР»Рҫ РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РІ 1472 РіРҫРҙСғ СғРјРөСҖ РөСүС‘ РҫРҙРёРҪ РёС… РұСҖР°СӮ, РәРҪСҸР·СҢ Р®СҖРёР№ ДмиСӮСҖРҫРІСҒРәРёР№, РҪРө РҫСҒСӮавив РҪР°СҒР»РөРҙРҪРёРәРҫРІ. РҹРҫ СҒСӮР°СҖРёРҪРҪРҫРјСғ РҫРұСӢСҮР°СҺ РөРіРҫ СғРҙРөР» РҙРҫлжРөРҪ РұСӢР» РұСӢСӮСҢ СҖазРҙРөлёРҪ РјРөР¶ РҫСҒСӮалСҢРҪСӢРјРё РұСҖР°СӮСҢСҸРјРё. РқРҫ жаРҙРҪРҫСҒСӮСҢ РҳРІР°РҪР° III СӮРҫРіРҙР° РІРҫР·РҫРұлаРҙала: СҒР»РөРҙСғСҸ РҝРҫлиСӮРёРәРө В«СҒРҫРұРёСҖР°РҪРёСҸ Р·РөРјРөР»СҢВ», РІРҫРҝСҖРөРәРё СӮСҖР°РҙРёСҶРёРё, РҫРҪ РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪРёР» РІРөСҒСҢ СғРҙРөР» Р®СҖРёСҸ Рә СҒРІРҫРёРј влаРҙРөРҪРёСҸРј, РҪРө РҝРҫРҙРөливСҲРёСҒСҢ СҒ Р‘РҫСҖРёСҒРҫРј Рё РҗРҪРҙСҖРөРөРј. РўРҫСӮ СҒР»СғСҮай СҒСӮал РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөР№ РәР°РҝР»РөР№ РІ СҒСҒРҫСҖРө: РұСҖР°СӮСҢСҸ РіРҫРҙами РұСӢли РҪРөРҙРҫРІРҫР»СҢРҪСӢ СҖР°СҒСӮСғСүРёРј СҒамРҫвлаСҒСӮРёРөРј РҳРІР°РҪР° III, РөРіРҫ СҮР°СҒСӮСӢРјРё РҪР°СҖСғСҲРөРҪРёСҸРјРё РёС… СғРҙРөР»СҢРҪСӢС… РҝСҖав. РҹРҫСҒРөРјСғ РәР°Рә СҖаз РІ РҝРҫСҖСғ СғРіРҫСҖСҒРәРҫРіРҫ РәСҖРёР·РёСҒР° РұСҖР°СӮСҢСҸ РҝРөСҖРөСҲли РІ РҫСӮРәСҖСӢСӮСғСҺ РҫРҝРҝРҫР·РёСҶРёСҺ.

РӣРөСӮРҫРј 1480 РіРҫРҙР°, РІ СҒамСӢР№ СҖазгаСҖ РҝРҫРҙРіРҫСӮРҫРІРәРё Рә РҫСӮРҝРҫСҖСғ РҗС…РјР°СӮСғ, РұСҖР°СӮСҢСҸ РҗРҪРҙСҖРөР№ Рё Р‘РҫСҖРёСҒ РҝРҫРҙРҪСҸли РҫСӮРәСҖСӢСӮСӢР№ РјСҸСӮРөР¶, РҙРөРјРҫРҪСҒСӮСҖР°СӮРёРІРҪРҫ РІСӢР№РҙСҸ РёР· СғРҙРөР»РҫРІ: СҒРҫРұСҖали РІРҫР№СҒРәР° Рё РҝРҫРәРёРҪСғли СҒРІРҫРё РіРҫСҖРҫРҙР°, РҫСӮРәазавСҲРёСҒСҢ СғСҮР°СҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ РІ РҫРұРҫСҖРҫРҪРө СҒСӮСҖР°РҪСӢ. РңСҸСӮРөР¶РҪСӢРө РәРҪСҸР·СҢСҸ РҙРІРёРҪСғлиСҒСҢ РІ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РқРҫРІРіРҫСҖРҫРҙСҒРәРҫР№ Р·Рөмли. РӯСӮРҫ РұСӢР» СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёСҮРөСҒРәРёР№ С…РҫРҙ: РҫРҪРё РёСҒРәали РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәСғ Сғ РҪРөРҙавРҪРҫ РҝРҫРәРҫСҖС‘РҪРҪРҫРіРҫ, РҪРҫ РөСүС‘ РҪРөР»РҫСҸР»СҢРҪРҫРіРҫ РқРҫРІРіРҫСҖРҫРҙР° Рё РҝРҫРәазСӢвали, СҮСӮРҫ РҪРө РҝСҖРёР·РҪР°СҺСӮ влаСҒСӮРё РҳРІР°РҪР°. РқР°РҙРөСҸСҒСҢ лиРұРҫ РІСӢРҪСғРҙРёСӮСҢ РҳРІР°РҪР° III РҝРҫР№СӮРё РҪР° СғСҒСӮСғРҝРәРё Рё РҝРҫРҙРөлиСӮСҢСҒСҸ влаСҒСӮСҢСҺ, лиРұРҫ РҙажРө СҒРІРөСҖРіРҪСғСӮСҢ РөРіРҫ, РІРҫСҒРҝРҫР»СҢР·РҫвавСҲРёСҒСҢ РІРҪРөСҲРҪРөР№ СғРіСҖРҫР·РҫР№!

РҹРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө РҳРІР°РҪР° III СҒСӮалРҫ РәР°СӮР°СҒСӮСҖРҫфиСҮРөСҒРәРёРј: РІСҖаг РҪР° СҺРіРө, РјСҸСӮРөР¶ РІ СӮСӢР»Сғ. РһРҪ РҪРө РјРҫРі РұСҖРҫСҒРёСӮСҢ РІРҫР№СҒРәР° РҝСҖРҫСӮРёРІ РұСҖР°СӮСҢРөРІ, СӮР°Рә РәР°Рә СҚСӮРҫ РҪРөРјРөРҙР»РөРҪРҪРҫ РҫСӮРәСҖСӢР»Рҫ РұСӢ РҙРҫСҖРҫРіСғ РҗС…РјР°СӮСғ РҪР° РңРҫСҒРәРІСғ. РҳРІР°РҪ вҖ” РІСӢРұСҖал СӮР°РәСӮРёРәСғ РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖРҫРІ, РҝСҖРҫСҸРІРёРІ СҒРөРұСҸ РәР°Рә РёСҒРәСғСҒРҪСӢР№ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮ. РһСӮРҝСҖавил СҒРҪР°СҮала Рә РұСҖР°СӮСҢСҸРј СҒРІРҫРөРіРҫ РҙСғС…РҫРІРҪРҫРіРҫ РҪР°СҒСӮавРҪРёРәР° вҖ” СҖРҫСҒСӮРҫРІСҒРәРҫРіРҫ, СҸСҖРҫСҒлавСҒРәРҫРіРҫ Рё РұРөР»РҫР·РөСҖСҒРәРҫРіРҫ Р°СҖС…РёРөРҝРёСҒРәРҫРҝР° Р’Р°СҒСҒРёР°РҪР° Р СӢР»Рҫ, РҫРҙРҪРҫРіРҫ РёР· СҒамСӢС… авСӮРҫСҖРёСӮРөСӮРҪСӢС… СҶРөСҖРәРҫРІРҪСӢС… РҙРөСҸСӮРөР»РөР№ СӮРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё. РўРҫСӮ РҝР°СӮРөСӮРёСҮРөСҒРәРё РҝСҖРёР·СӢвал Рә СҒРҫРІРөСҒСӮРё Рё РөРҙРёРҪСҒСӮРІСғ РҝРөСҖРөРҙ лиСҶРҫРј В«РҝРҫРіР°РҪСӢС…В», РҪРҫ РұСҖР°СӮСҢСҸ РҫСҒСӮавалиСҒСҢ РҪРөРҝСҖРөРәР»РҫРҪРҪСӢ. РҹРҫРҪРёРјР°СҸ РәСҖРёСӮРёСҮРҪРҫСҒСӮСҢ СҒРёСӮСғР°СҶРёРё, РҳРІР°РҪ III РҝРҫСҲёл РҪР° РәСҖайРҪСҺСҺ РјРөСҖСғ, РҫСӮРҝСҖавив Рә РұСҖР°СӮСҢСҸРј РІСӮРҫСҖРҫРө РҝРҫСҒРҫР»СҢСҒСӮРІРҫ РІРҫ главРө СҒРҫ СҒРІРҫРёРј СҒСӢРҪРҫРј РҳРІР°РҪРҫРј РңРҫР»РҫРҙСӢРј (РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РәРҫРјР°РҪРҙРҫвал РІРҫР№СҒРәами РҪР° РЈРіСҖРө!) Рё СӮРІРөСҖСҒРәРёРј РәРҪСҸР·РөРј РңихаилРҫРј РҘРҫлмСҒРәРёРј. РҹРҫСҒР»СӢ РҝРөСҖРөРҙали РұСҖР°СӮСҢСҸРј СғРҪРёР·РёСӮРөР»СҢРҪРҫРө РҙР»СҸ РІРөлиРәРҫРіРҫ РәРҪСҸР·СҸ, РҪРҫ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫРө РҙР»СҸ «вРөлиРәРҫРіРҫ РҙРөла» РҝСҖРөРҙР»РҫР¶РөРҪРёРө: РҳРІР°РҪ III СҒРҫглаСҲалСҒСҸ РҪР° РІСҒРө РёС… РҝСҖРөР¶РҪРёРө СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ Рё вҖ” СғСҒСӮСғРҝал-СӮР°РәРё РҝСҖилиСҮРҪСғСҺ СҮР°СҒСӮСҢ Р·РөРјРөР»СҢ.

РЈСҒР»СӢСҲав Рҫ РіРҫСӮРҫРІРҪРҫСҒСӮРё РҳРІР°РҪР° РёРҙСӮРё РҪР° СғСҒСӮСғРҝРәРё, РұСҖР°СӮСҢСҸ РҝСҖРөРәСҖР°СӮили РјСҸСӮРөР¶, РҝРҫРІРөСҖРҪСғРІ СҒРІРҫРё РІРҫР№СҒРәР°, СҮСӮРҫРұСӢ РІСҒСӮР°СӮСҢ РҪР° Р·Р°СүРёСӮСғ Р СғСҒРё. РҳС… РҫСӮСҖСҸРҙСӢ СғСҒилили РҫРұРҫСҖРҫРҪСғ РҪР° РһРәРө. РӯСӮР° РІСӢРҪСғР¶РҙРөРҪРҪР°СҸ СғСҒСӮСғРҝРәР° Рё СҒРҝР°СҒла СҒСӮСҖР°РҪСғ. Р’РҪСғСӮСҖРөРҪРҪСҸСҸ СғСҒРҫРұРёСҶР° РұСӢла РҝСҖРөРҙРҫСӮРІСҖР°СүРөРҪР° РІ СҒамСӢР№ РәСҖРёСӮРёСҮРөСҒРәРёР№ РјРҫРјРөРҪСӮ. РҹРҫСҒР»Рө РҝРҫРұРөРҙСӢ РҪР°Рҙ РҗС…РјР°СӮРҫРј РҳРІР°РҪ III, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҪРө Р·Р°РұСӢР» СҚСӮРҫРіРҫ РјСҸСӮРөжа, Рё РІРҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРёвҖҰ Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҫРіСҖР°РҪРёСҮРёР» РҝСҖава РұСҖР°СӮСҢРөРІ.

РҳСҒСӮРҫСҖРёСҸ СҒРёСҸ СҸСҖРәРҫ РҝРҫРәазСӢРІР°РөСӮ, СҮСӮРҫ «ССӮРҫСҸРҪРёРө РҪР° РЈРіСҖРөВ» вҖ” СҚСӮРҫ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РІРҫРөРҪРҪРҫРө, РҪРҫ Рё РіРёРіР°РҪСӮСҒРәРҫРө РҝРҫлиСӮРёРәРҫ-РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫРө РҙРҫСҒСӮРёР¶РөРҪРёРө РҳРІР°РҪР° III. РһРҪ СҒСғРјРөР» РҫРҙРҪРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫ Рё СғРҙРөСҖжаСӮСҢ С„СҖРҫРҪСӮ РҝСҖРҫСӮРёРІ РһСҖРҙСӢ, Рё РҝРҫРіР°СҒРёСӮСҢ РҫРҝР°СҒРҪРөР№СҲРёР№ РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРёР№ РјСҸСӮРөР¶ РҝСғСӮём РҪРөлёгРәРёС… РҝРөСҖРөРіРҫРІРҫСҖРҫРІ. Р§СӮРҫ СҸРІР»СҸРөСӮСҒСҸ РҙалРөРәРҫ РҪРө РІСӮРҫСҖРҫСҒСӮРөРҝРөРҪРҪСӢРј СҚРҝРёР·РҫРҙРҫРј, Р° СҒСӮРөСҖР¶РҪРөРІСӢРј СҒСҖажРөРҪРёРөРј РҪР° РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРөРј С„СҖРҫРҪСӮРө, СӮСҸР¶РәРёР№ РІСӢРёРіСҖСӢСҲ РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫРј РҝРҫР·РІРҫлил РҫРҙРөСҖжаСӮСҢ РҝРҫРұРөРҙСғ РҪР° С„СҖРҫРҪСӮРө РІРҪРөСҲРҪРөРј. РҹСҖРёСҮём РұРөР· РҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёР№. РқРҫ РҝСҖРҫРҙРҫлжимвҖҰ

Рҡ РҪР°СҮалСғ РҪРҫСҸРұСҖСҸ СғРҙР°СҖили СҒРёР»СҢРҪСӢРө РјРҫСҖРҫР·СӢ. Р РөРәР° РЈРіСҖР° РҪР°СҮала замРөСҖР·Р°СӮСҢ. РўРөРҝРөСҖСҢ РҫРҪР° РҝРөСҖРөСҒСӮавала РұСӢСӮСҢ РҝСҖРөРҝСҸСӮСҒСӮРІРёРөРј РҙР»СҸ РҫСҖРҙСӢРҪСҒРәРҫР№ РәРҫРҪРҪРёСҶСӢ. РҹРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө СҖСғСҒСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә СғСҒР»РҫР¶РҪРёР»РҫСҒСҢ. РқРҫ РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ Рҙали Рҫ СҒРөРұРө Р·РҪР°СӮСҢ Рё РІ СӮСӢР»Сғ Сғ РҗС…РјР°СӮР°: РөРіРҫ СҒРҫСҺР·РҪРёРә, РҡазимиСҖ IV, СӮР°Рә Рё РҪРө РҝСҖРёСҲёл, РұСғРҙСғСҮРё Р·Р°РҪСҸСӮСӢРј РҫСӮСҖажРөРҪРёРөРј РҪР°РұРөРіР° СҒРҫСҺР·РҪРҫРіРҫ РңРҫСҒРәРІРө РҡСҖСӢРјСҒРәРҫРіРҫ С…Р°РҪСҒСӮРІР° РҪР° СҒРІРҫРё СҺР¶РҪСӢРө Р·Рөмли, В СӮР°РәР¶Рө РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРёРјРё СғСҒРҫРұРёСҶами. Рҗ РәР°Рә Р¶Рө «мРҫСҖРҝРөС…РёВ» Р’Р°СҒилиСҸ РқРҫР·РҙСҖРөРІР°СӮРҫРіРҫ Рё РқСғСҖ-Р”РөРІР»РөСӮР°?.. Да РІСҒС‘ РҫРәРөР№: РІ СҚСӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ РёС… РҙРёРІРөСҖСҒРёРҫРҪРҪСӢР№ РҫСӮСҖСҸРҙ СҖазгСҖР°РұРёР» Рё СҒжёг СҒСӮРҫлиСҶСғ РһСҖРҙСӢ. РҗС…РјР°СӮ РҫРәазалСҒСҸВ РҝРөСҖРөРҙ СғРіСҖРҫР·РҫР№ РҝРҫР»РҪРҫР№ РҝРҫСӮРөСҖРё СҒРІРҫРөРіРҫ СғР»СғСҒР°. Р’ РөРіРҫ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј СҒСӮР°РҪРө РҪР°СҮалиСҒСҢ Р¶СғСӮРәРёРө РұРҫР»РөР·РҪРё, РҪРөС…РІР°СӮРәР° РҝСҖРҫРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРёСҸ. РҹРҫ РёСӮРҫРіСғ, РҪРө РҙРҫР¶РҙавСҲРёСҒСҢ лиСӮРҫРІСҶРөРІ, РҝРҫРҪРёРјР°СҸ, СҮСӮРҫ Р·РёРјРҪСҸСҸ РәамРҝР°РҪРёСҸ РіСҖРҫР·РёСӮ РҝРҫР»РҪСӢРј СҖазгСҖРҫРјРҫРј РөРіРҫ Р°СҖРјРёРё, Рё РҫРҝР°СҒР°СҸСҒСҢ Р·Р° СҒРІРҫР№ СӮСӢР», С…Р°РҪ РҗС…РјР°СӮ РІ РҪР°СҮалРө РҪРҫСҸРұСҖСҸ РҫСӮРІРҫРҙРёСӮ РІРҫР№СҒРәРҫ. 11 РҪРҫСҸРұСҖСҸ 1480 РіРҫРҙР° РҫСҖРҙСӢРҪСҒРәР°СҸ Р°СҖРјРёСҸ РҫРәРҫРҪСҮР°СӮРөР»СҢРҪРҫ РҝРҫРІРөСҖРҪСғла РҪазаРҙ.В

«ССӮРҫСҸРҪРёРө РҪР° РЈРіСҖРөВ» РҝРҫР»РҫжилРҫ РәРҫРҪРөСҶ 240-Р»РөСӮРҪРөРјСғ РјРҫРҪРіРҫР»Рҫ-СӮР°СӮР°СҖСҒРәРҫРјСғ РёРіСғ. Р СғСҒСҢ РҫРәРҫРҪСҮР°СӮРөР»СҢРҪРҫВ РҝРөСҖРөСҒСӮала РұСӢСӮСҢ РІР°СҒСҒалРҫРј РһСҖРҙСӢ Рё СҒСӮала СҒСғРІРөСҖРөРҪРҪСӢРј РіРҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРҫРј. Р’ СҒРІРҫСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ, РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРө РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІРҫ СғСӮРІРөСҖРҙРёР»РҫСҒСҢ РәР°Рә главРҪР°СҸ СҒила РҪР° РІРҫСҒСӮРҫРәРө ЕвСҖРҫРҝСӢ. Р‘РҫР»СҢСҲР°СҸ РһСҖРҙР°, РҪР°РҝСҖРҫСӮРёРІ, РҫРәРҫРҪСҮР°СӮРөР»СҢРҪРҫ РҝРҫСӮРөСҖСҸла СҒРІРҫР№ авСӮРҫСҖРёСӮРөСӮ Рё РІСҒРәРҫСҖРө РҝСҖРөРәСҖР°СӮила СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫРІР°РҪРёРө. РҗРІСӮРҫСҖРёСӮРөСӮ РҳРІР°РҪР° III Рё РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РәРҪСҸР¶РөСҒСӮРІР° РІСӢСҖРҫСҒ РәРҫР»РҫСҒСҒалСҢРҪРҫ. РӯСӮРҫ СҒРҫРұСӢСӮРёРө СҒСӮалРҫ РёРҙРөРҫР»РҫРіРёСҮРөСҒРәРёРј РҫРұРҫСҒРҪРҫРІР°РҪРёРөРј РҙР»СҸ СӮРёСӮСғР»РҫРІР°РҪРёСҸ РңРҫСҒРәРІСӢ РәР°Рә «ТСҖРөСӮСҢРөРіРҫ Рима» вҖ” СҶРөРҪСӮСҖР° РҝСҖавРҫСҒлавРҪРҫРіРҫ РјРёСҖР°, СҒРІРҫРұРҫРҙРҪРҫРіРҫ РҫСӮ РәР°РәРҫР№-лиРұРҫ РІРҪРөСҲРҪРөР№ влаСҒСӮРё. РҹРҫРұРөРҙР° РұСӢла РҙРҫСҒСӮРёРіРҪСғСӮР° РҪРө РІ РәСҖРҫвавРҫРј СҒСҖажРөРҪРёРё, Р° РұлагРҫРҙР°СҖСҸ РіСҖамРҫСӮРҪРҫР№ СҒСӮСҖР°СӮРөРіРёРё, РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёРё, РҝСҖилиСҮРөСҒСӮРІСғСҺСүРёРј РјРҫРјРөРҪСӮСғ СғСҒСӮСғРҝРәам, СӮР°РәР¶Рө РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёСҺ РҪРҫРІСӢС… Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёС… СӮРөС…РҪРҫР»РҫРіРёР№ Рё СғРјРөР»РҫРјСғ РјР°РҪРөРІСҖРёСҖРҫРІР°РҪРёСҺ.

«ССӮРҫСҸРҪРёРө РҪР° РЈРіСҖРөВ» РұСӢР»Рҫ РҪРө РҝР°СҒСҒРёРІРҪСӢРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРұРҫСҖСҒСӮРІРҫРј, Р° вҖ” РјРҪРҫРіРҫС…РҫРҙРҫРІРҫР№ Р°РәСӮРёРІРҪРҫР№ (СҲахмаСӮРҪРҫР№) РҫРҝРөСҖР°СҶРёРөР№. Р’ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҳРІР°РҪ III СҒСғРјРөР» РҫРҙРөСҖжаСӮСҢ РІРөСҖС… РҪР°Рҙ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРҫРј, РёСҒРҝРҫР»СҢР·СғСҸ РІСҒРө РҙРҫСҒСӮСғРҝРҪСӢРө СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР°: РҫСӮ РІРҫРөРҪРҪРҫР№ СҒРёР»СӢ РҙРҫ СӮРҫРҪРәРҫР№ РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРёРё Рё РІРҪРөР·Р°РҝРҪРҫРіРҫ РҙРёРІРөСҖСҒРёРҫРҪРҪРҫРіРҫ СғРҙР°СҖР° РҝРҫ СӮСӢлам.

В

![]()