–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–Є—З вАФ —А–∞—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –Є –Љ–µ—З—В—Л –Њ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є

–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–Є—З вАФ —А–∞—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –Є –Љ–µ—З—В—Л –Њ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є

–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є –µ—Б—В—М —Д–Є–≥—Г—А—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ, —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П –Є –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞ —Н–њ–Њ—Е–Є. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї–љ—П–Ј—М –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–Є—З вАФ –≤–Њ–Є–љ, —Б—В–∞–≤—И–Є–є –ї–µ–≥–µ–љ–і–Њ–є –µ—Й–µ –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Х–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ, –љ–Њ –±—Г—А–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ X –≤–µ–Ї–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ —Б–ї–µ–і –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е, –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—Е –Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –±—Л–ї –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–±—Л—В–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є вАФ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є, –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–ї—О–±–Є–≤–Њ–є.

–Ю–љ –љ–µ —Б—В—А–Њ–Є–ї —Е—А–∞–Љ–Њ–≤, –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ї –±–ї–µ—Б–Ї—Г –і–≤–Њ—А–∞, –љ–Њ, –ї–Є—З–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—П –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –Є–Љ–њ–µ—А–Є—О, –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–≤—И—Г—О—Б—П –Њ—В –Ъ–∞—А–њ–∞—В –і–Њ –Ъ—Г–±–∞–љ–Є, —Г–Ї—А–µ–њ–Є–≤ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –†—Г—Б–Є –љ–∞ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—А—И—А—Г—В–µ ¬Ђ–Ш–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї.¬†–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 942 –≥–Њ–і—Г –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Ї–љ—П–Ј—П –Ш–≥–Њ—А—П –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–Є –Ю–ї—М–≥–Є. –Х–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –±—Л–ї —Б—Л–љ–Њ–Љ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –†—О—А–Є–Ї–∞, –∞ –Љ–∞—В—М вАФ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–Њ–є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞ –Є –≤–Њ–ї–Є, —Б—Л–≥—А–∞–≤—И–µ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ф–µ—В—Б—В–≤–Њ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –±—Г—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П: –†—Г—Б—М –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М, –±–Њ—А–Њ–ї–∞—Б—М —Б –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є —А–∞—Б–њ—А—П–Љ–Є.¬†–Ъ–Њ–≥–і–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤—Г –±—Л–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А—С—Е –ї–µ—В, –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ–≥–Є–± вАФ –±—Л–ї —Г–±–Є—В –і—А–µ–≤–ї—П–љ–∞–Љ–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–±–Њ—А–∞ –і–∞–љ–Є. –Ъ–љ—П–≥–Є–љ—П –Ю–ї—М–≥–∞ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є–ї–∞ –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Є —Б—В–∞–ї–∞ —А–µ–≥–µ–љ—В—И–µ–є –њ—А–Є –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–µ–Љ —Б—Л–љ–µ. –Я–Њ–і –µ—С —А—Г–Ї–Њ–є –†—Г—Б—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П: —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї, –±—Л–ї–Є –љ–∞–ї–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є, –∞ —Б–∞–Љ–∞ –Ю–ї—М–≥–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ, —Б—В–∞–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–≥–Є–љ–µ–є-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Ї–Њ–є.

–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤–µ—А–µ–љ —Б—В–∞—А–Њ–є –≤–µ—А–µ вАФ —П–Ј—Л—З–µ—Б—В–≤—Г. –° –і–µ—В—Б—В–≤–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ –≤ –і—Г—Е–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–Є, –Њ–Ї—А—Г–ґ—С–љ –≤–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–Є–є –Ї —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–µ –Є –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е. –Ъ –≤–ї–∞—Б—В–Є –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –њ—А–Є—И—С–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 960 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В—М —Г–ґ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –љ—С–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ: ¬Ђ–Ш –љ–∞—З–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ї–љ—П–ґ–Є—В–Є, –Є –њ–Њ—П –≤–Њ–µ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є —Е–Њ–ґ–∞—И–µ —П–Ї–Њ –њ–∞—А–і—Г—Б¬ї. –≠—В–∞ –Ї—А–∞—В–Ї–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞ вАФ –Ї–∞–Ї –њ–µ—З–∞—В—М —Н–њ–Њ—Е–Є. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ —Б –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ–Є –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ–Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї –≤—Б–µ —В—П–≥–Њ—В—Л –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –µ–ї –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Ї–Њ—В–ї–∞, —Б–њ–∞–ї –±–µ–Ј —И–∞—В—А–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –і–µ–ї–Є–ї –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є. –Ю–љ –љ–µ –љ–Њ—Б–Є–ї —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л—Е –Њ–і–µ–ґ–і, –љ–µ —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї —Б–µ–±—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ. –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –Ы–µ–≤ –Ф–Є–∞–Ї–Њ–љ, –≤–Є–і–µ–≤—И–Є–є –Ї–љ—П–Ј—П —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –њ–Є—Б–∞–ї:

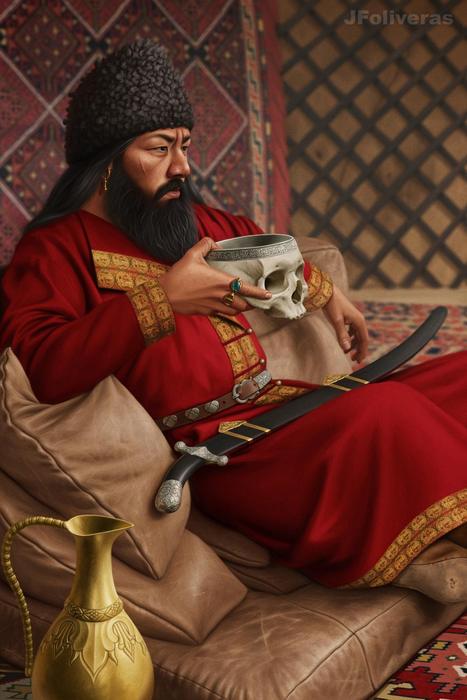

¬Ђ–Ю–љ –±—Л–ї —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, –љ–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —Б –≥—Г—Б—В—Л–Љ–Є –±—А–Њ–≤—П–Љ–Є, –≥–Њ–ї—Г–±—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –±–µ–Ј –±–Њ—А–Њ–і—Л, —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–∞–Љ–Є. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–±—А–Є—В–∞, –∞ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –ї–Њ–Ї–Њ–љ вАФ –Ј–љ–∞–Ї –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞. –Ю–і–µ–ґ–і–∞ –µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П, –±–µ–ї–∞—П; –≤ —Г—Е–µ вАФ –Њ–і–љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—П —Б–µ—А—М–≥–∞ —Б –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ¬ї.

–Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ вАФ –≤–Њ–Є–љ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї–Є, –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –њ—Л—И–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–Є–є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ–Љ.

вАЛ

вАЛ

–†–∞—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є

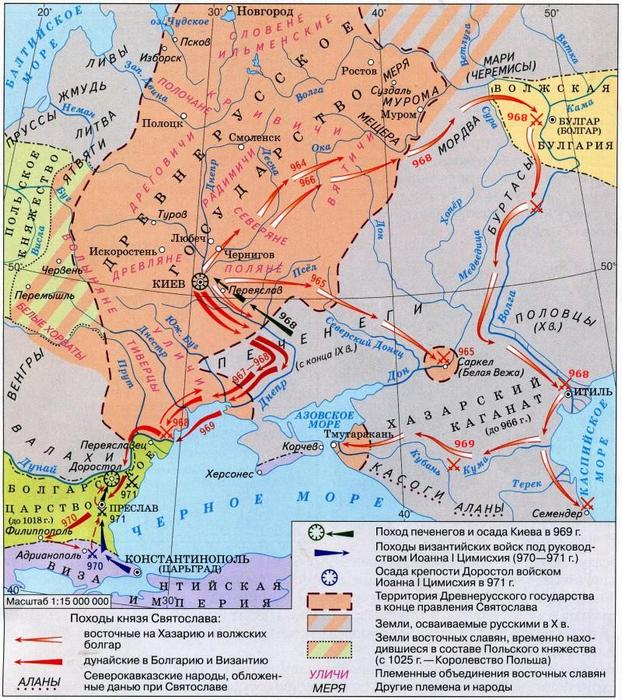

–Я–µ—А–≤—Л–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Ї–љ—П–Ј—П —Б—В–∞–ї–∞ –±–Њ—А—М–±–∞ —Б —Е–∞–Ј–∞—А–∞–Љ–Є. –Ъ X –≤–µ–Ї—Г –•–∞–Ј–∞—А—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ф–Њ–љ–Њ–Љ –Є –Ъ–∞—Б–њ–Є–µ–Љ, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї –і–∞–љ—М —Б–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ –†—Г—Б–Є —Б –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 964 –≥–Њ–і–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –љ–∞—З–∞–ї –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Ю–љ –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –њ–Њ –Ю–Ї–µ –Є –Т–Њ–ї–≥–µ, –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є–ї –≤—П—В–Є—З–µ–є, –Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Е–∞–Ј–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П. –Х–≥–Њ —Г–і–∞—А—Л –±—Л–ї–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В: ¬Ђ–Ш–і–µ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –љ–∞ —Е–Њ–Ј–∞—А—Л, –Є –њ–Њ–±–µ–і–Є—И–∞ –Є—Е, –Є –≥–Њ—А–Њ–і –Є—Е –С–µ–ї—Г—О –Т–µ–ґ—Г –≤–Ј—П, –Є –≥—А–∞–і –Ш—В–Є–ї—М —А–∞–Ј–Њ—А–Є¬ї. –†–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–µ–ї–Њ–Љ–Њ–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –•–∞–Ј–∞—А–Є—П, –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–∞—П –≤ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ –Є —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г—В—А–∞—В–Є–ї–∞ –±—Л–ї–Њ–µ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –±—Л—В—М —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –њ—Г—В—М –Ї –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Г –Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤ –†—Г—Б–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ –њ—Г—В–µ–Љ: –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—М –µ–≤—А–∞–Ј–Є–Є —А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є —З–µ—А–µ–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є —Е–∞–Ј–∞—А –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ вАФ —Б–Љ–µ—Б—В–Є–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ф–љ–µ–њ—А–∞, –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є.¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —Е–∞–Ј–∞—А–∞–Љ–Є –Ї–љ—П–Ј—М –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П. –Х–≥–Њ –і—А—Г–ґ–Є–љ—Л –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Т–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–є –С—Г–ї–≥–∞—А–Є–Є –Є –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –≤–ї–∞—Б—В—М –†—Г—Б–Є –≤ –Ґ–Љ—Г—В–∞—А–∞–Ї–∞–љ–Є. –≠—В–Є –њ–Њ—Е–Њ–і—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, –љ–Њ –Є —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –Ї–љ—П–Ј—П –Ї–∞–Ї –≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–Є —А–∞—В–љ—Л–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е. –Т 968 –≥–Њ–і—Г –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А –§–Њ–Ї–∞, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –Њ—Б–ї–∞–±–Є—В—М –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є—О, —А–µ—И–Є–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –†—Г—Б—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–љ—П–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ вАФ –љ–µ —А–∞–і–Є –і–∞–љ–Є, –∞ —А–∞–і–Є —Б–ї–∞–≤—Л –Є –љ–Њ–≤—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М.

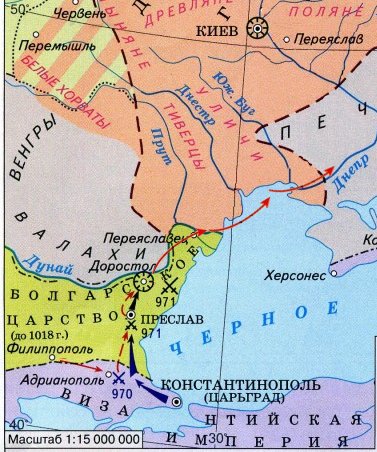

–Т–µ—Б–љ–Њ–є 968 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, —Б–Њ–±—А–∞–≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ, вАФ —Б–ї–∞–≤—П–љ, –≤–∞—А—П–≥–Њ–≤ –Є –љ–∞—С–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–µ—А–µ–є–і—П –Ф—Г–љ–∞–є, —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–±–Є–ї–Є –±–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є –Ј–∞–љ—П–ї–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–µ—Ж. –Я–Њ–±–µ–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —З—В–Њ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є—П —Б–∞–Љ–∞ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї—Л —Б–Њ—О–Ј–љ–Є–Ї–∞. –Я–Њ –њ—А–µ–і–∞–љ–Є—О, –≤ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤—Ж–µ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ—С—Б —Б–ї–Њ–≤–∞, —Б—В–∞–≤—И–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ:

¬Ђ–Э–µ –ї—О–±–Њ –Љ–љ–µ —Б–Є–і–µ—В—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ. –•–Њ—З—Г –ґ–Є—В—М –≤ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤—Ж–µ –љ–∞ –Ф—Г–љ–∞–µ, –Є–±–Њ —В–∞–Љ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –Љ–Њ–µ–є, —В—Г–і–∞ —Б—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤—Б–µ –±–ї–∞–≥–∞: –Њ—В –≥—А–µ–Ї–Њ–≤ вАФ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –њ–∞–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є, –≤–Є–љ–∞ –Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ–ї–Њ–і—Л, –Є–Ј –І–µ—Е–Є–Є –Є –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є вАФ —Б–µ—А–µ–±—А–Њ –Є –Ї–Њ–љ–Є, –Є–Ј –†—Г—Б–Є вАФ –Љ–µ—Е–∞ –Є –≤–Њ—Б–Ї, –Љ—С–і –Є —А–∞–±—Л¬ї.¬†

–≠—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Љ–µ—З—В–∞–ї —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ вАФ –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї—Г—О –†—Г—Б—М, –≥–і–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М –±—Л –њ—Г—В–Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –Є –Ч–∞–њ–∞–і–∞, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—П —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –љ–Њ –Є —О–ґ–љ—Л—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ.

вАЛ

вАЛ

–Я–Њ–Ї–∞ –Ї–љ—П–Ј—М –≤–Њ–µ–≤–∞–ї –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е, –љ–∞ –†—Г—Б—М –љ–∞–њ–∞–ї–Є –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–Є. –Т–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–Њ –њ–Њ –љ–∞—Г—Й–µ–љ–Є—О –Є –Ј–∞ –і–µ–љ—М–≥–Є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Ж–µ–≤, —Б–ї–∞–≤—П—Й–Є—Е—Б—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ: –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—З–Є —Б–Є–ї–Њ–є –Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞, —А–µ—И–Є–ї–Є –њ—А–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т–µ–і—М –Њ–і–Њ–ї–µ–≤—И–Є–є –±–Њ–ї–≥–∞—А –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Ж–∞–Љ –±—Л–ї –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–µ–љ –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е, –∞ –Ј–µ–Љ–ї–Є –С–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –ґ–µ–ї–∞–ї –Є–Љ–µ—В—М –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–µ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –љ–µ –і–µ–ї—П –Є—Е —Б –†—Г—Б—М—О. –Я–µ—З–µ–љ–µ–≥–Є –Њ—Б–∞–і–Є–ї–Є –Ъ–Є–µ–≤, –≥–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Ю–ї—М–≥–∞ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ —Б–њ–∞—Б–ї–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г. –Э–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В—М вАФ –Љ—Г–і—А–∞—П –Ю–ї—М–≥–∞, –њ—А–Њ—Б–Є–≤—И–∞—П —Б—Л–љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–Є—В—М—Б—П –Є –љ–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—В—М –Љ–Є—А —Б –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–µ–є. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤, –њ–ї–∞–Ї–∞–≤—И–Є–є –љ–∞–і –µ—С —В–µ–ї–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–є —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А–µ –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г—И—С–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і.

–Т 969 –≥–Њ–і—Г –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї –Ј–µ–Љ–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є: –ѓ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ї—Г –і–∞–ї –Ъ–Є–µ–≤, –Ю–ї–µ–≥—Г вАФ –Ф—А–µ–≤–ї—П–љ—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г вАФ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і. –°–∞–Љ –ґ–µ –≤–љ–Њ–≤—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Ф—Г–љ–∞–є, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М—Б—П –≤ –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є.

вАЛ

вАЛ

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і

–Э–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Њ —В—А–µ–≤–Њ–≥—Г –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Ш–Њ–∞–љ–љ –¶–Є–Љ–Є—Б—Е–Є–є —А–µ—И–Є–ї –Є–Ј–≥–љ–∞—В—М —А—Г—Б–Њ–≤ —Б –Ф—Г–љ–∞—П. –Э–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-–≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ 970вАФ971 –≥–Њ–і–Њ–≤. –Т–µ—Б–љ–Њ–є 970 –≥–Њ–і–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ —А–∞–Ј–±–Є–ї –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Г –Р—А–Ї–∞–і–Є–Њ–њ–Њ–ї—П, –љ–Њ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г –¶–Є–Љ–Є—Б—Е–Є–є —Б–Њ–±—А–∞–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О, —Б—В—А–µ–Љ—П—Б—М –Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –љ–µ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ, –Є –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –Ї –Ф–Њ—А–Њ—Б—В–Њ–ї—Г (—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –°–Є–ї–Є—Б—В—А–∞), –≥–і–µ –Ј–∞—Б–µ–ї –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤. –Ґ—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –і–ї–Є–ї–∞—Б—М –Њ—Б–∞–і–∞. –†—Г—Б—Л –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї–Є —И—В—Г—А–Љ—Л, —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–ї–µ, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—П –Њ—В—З–∞—П–љ–љ—Г—О —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В—М. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ш –±—П—И–µ —Б–µ—З–∞ –ї—О—В–∞, —П–Ї–Њ –љ–µ –±–µ –±–Є–≤—И–∞—П –љ–∞ –†—Г—Б–Є —В–∞–Ї–Њ–≤–∞¬ї. –Э–Њ —Б–Є–ї—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ—А–∞–≤–љ—Л.¬†

–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї —Б –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Є—А, –Њ–±—П–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—М –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є—О, –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –і–ї—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Ж—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О —Г–є—В–Є —Б —З–µ—Б—В—М—О, –≤–Њ—Б—Е–Є—Й—С–љ–љ—Л–µ –µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–Њ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ: –≤–µ—Б–љ–Њ–є 972 –≥–Њ–і–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –і–≤–Є–≥–∞–ї—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є –њ–Њ –Ф–љ–µ–њ—А—Г. –Э–∞ –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А–Њ–≥–∞—Е –µ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б—В–µ—А–µ–≥–ї–∞ –Ј–∞—Б–∞–і–∞ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–∞–Љ–Є. –Ш—Е —Е–∞–љ –Ъ—Г—А—П, –њ–Њ–і—Б—В—А–µ–Ї–∞–µ–Љ—Л–є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Ж–∞–Љ–Є, –ґ–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–ґ–Є–≤–Є—В—М—Б—П –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —В—А–Њ—Д–µ—П–Љ–Є —З—В–Њ –љ–µ—Б–ї–∞ —Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ –і—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞. –†—Г—Б—Б–Ї–∞—П –і—А—Г–ґ–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–±–Є—В–∞, –∞ —Б–∞–Љ –Ї–љ—П–Ј—М –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –њ–Њ–≥–Є–± –≤ –±–Њ—О. –°–Љ–µ—А—В—М –Ї–љ—П–Ј—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞–Љ–Є. –У–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Е–∞–љ –Ъ—Г—А—П —Б–і–µ–ї–∞–ї –Є–Ј –µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–њ–∞ —З–∞—И—Г, –Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї –µ—С –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є –њ–Є–ї –Є–Ј –љ–µ—С –љ–∞ –њ–Є—А–∞—Е, –≥–Њ–≤–Њ—А—П: ¬Ђ–Ш–Ј –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –њ—М—О —Б–Є–ї—Г –µ–≥–Њ¬ї.

вАЛ

вАЛ

–Ґ–∞–Ї –њ–Њ–≥–Є–± –Ї–љ—П–Ј—М –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤, —Е—А–∞–±—А—Л–є –≤–Њ–Є–љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –њ–Њ–Ї–Њ—П, –љ–µ —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П –Ї —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–Є –Є –љ–µ —В–µ—А–њ–µ–ї –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –±–Њ—О. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–µ–±—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–µ–Љ–ї—О, –љ–Њ –Є –і—Г—Е вАФ –і—Г—Е –≤–Њ–Є–љ–∞ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Є–Љ–њ–µ—А–Є—О. –Х–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л —А–∞–Ј–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –†—Г—Б–Є –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤, –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ—Л—Е –њ—А–µ–ґ–і–µ. –Ю–љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –•–∞–Ј–∞—А—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є–ї –њ—Г—В—М –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї —Б—В—А–∞—В–µ–≥, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –≤ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—П—Е –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є.

–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Є—Б—В–Њ—Й–∞–ї–Є —Б–Є–ї—Л —Б—В—А–∞–љ—Л. –£—Е–Њ–і—П –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і—Л, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –µ—Й—С –љ–µ –Њ–Ї—А–µ–њ—И–µ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –љ–∞–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є—А–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞ –†—Г—Б–Є. –£–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≥–Є–±–µ–ї—М—О –ѓ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є –≤–Њ—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–∞. –Э–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж: –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї –†—Г—Б—М, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –µ–і–Є–љ—Г—О –≤–µ—А—Г –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –±—Л–ї –Љ–µ—З–Њ–Љ –†—Г—Б–Є, –∞ –µ–≥–Њ —Б—Л–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А вАФ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї–µ–Љ. –Ю–±—А–∞–Ј –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е, –љ–Њ –Є –≤ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–µ. –Х–≥–Њ –Є–Љ—П —Б—В–∞–ї–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є, —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–µ—Б—В–Є. –Э–∞—А–Њ–і –≤–Є–і–µ–ї –≤ –љ—С–Љ –Є–і–µ–∞–ї –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –≤–Њ–ґ–і—П вАФ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ, –≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤—Г. –Т —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≥–µ—А–Њ–µ–Љ: –≤ –±—Л–ї–Є–љ–∞—Е вАФ —Е—А–∞–±—А—Л–Љ –≤–Є—В—П–Ј–µ–Љ, –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е вАФ ¬Ђ–ї—М–≤–Њ–Љ —Б—А–µ–і–Є –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤¬ї. –•—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є XIX –≤–µ–Ї–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–Є –µ–≥–Њ —Б—Г—А–Њ–≤—Л–Љ, —Б –Ї–Њ–њ—М—С–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ, –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞ –ї–∞–і—М–µ. –Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А—Л –њ–Є—Б–∞–ї–Є –Њ –љ—С–Љ –Њ–њ–µ—А—Л, –њ–Њ—Н—В—Л вАФ —Б—В–Є—Е–Є. –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–є ¬Ђ–њ—А–Њ–µ–Ї—В¬ї –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є –Ч–∞–њ–∞–і. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤—Г –†—Г—Б—М —Б—В–∞–ї–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ –Ї—А—Г–≥ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.¬†

–°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В, –љ–Њ –≤ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –≤–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П. –Ю–љ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ, –Ї—В–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Л –†—Г—Б–Є –Ї–∞–Ї –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л. –Х–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М вАФ —Н—В–Њ —З–µ—А–µ–і–∞ –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –њ–Њ–±–µ–і, –њ–Њ—В–µ—А—М –Є —Б–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–є.

–Ю–љ –љ–µ —Б—В—А–Њ–Є–ї –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П–ї –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –Э–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –љ–Њ –≤–µ—А—И–Є–ї —Б—Г–і—М–±—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤. –Х–≥–Њ –Љ–µ—З –Њ—В–Ї—А—Л–ї –њ—Г—В—М –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г, –∞ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М —Б—В–∞–ї–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–Њ–є, –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—О—Й–µ–є –≤–µ—З–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г –†—Г—Б–Є. ¬Ђ–Я–Њ–≥–Є–± –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤, –љ–Њ –ґ–Є–≤–∞ –†—Г—Б—М¬ї вАФ —Н—В–∞ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞, –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ, —В–Њ—З–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї –µ–≥–Њ –њ—Г—В–Є. –Ъ–љ—П–Ј—М-–≤–Њ–Є–љ, –љ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–Є–є —Б—В—А–∞—Е–∞, —Г—И—С–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї –ґ–Є–ї вАФ —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ, –≥–ї—П–і—П –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –≤–µ—В—А—Г. –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х

–§–Њ—В–Њ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–Є: –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤—Г –≤ –С–µ–ї–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є, —Б. –•–Њ–ї–Ї–Є. –°–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А –Т—П—З–µ—Б–ї–∞–≤ –Ъ–ї—Л–Ї–Њ–≤, 2005 –≥–Њ–і

![]() вАЛ

вАЛ