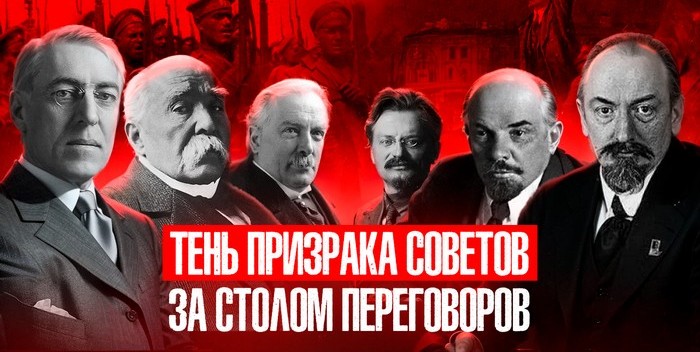

Эхо Первой мировой… Версаль, 11-й час 11-го дня 11-го месяца

Эхо Первой мировой… Версаль, 11-й час 11-го дня 11-го месяца

Vae victis — «Горе побеждённым»

–Ý–æ—Å—Å–∏—è –Ω–µ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –≤ —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–µ –∏ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–∏ –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∞.

Более того, она была одной из сторон, против которых этот договор был направлен! Именно поэтому о её «участии», а точнее, — неучастии, — так мало пишут. Почему?.. Ключевая причина — кардинальная смена власти в Империи и её выход из Первой мировой войны...

–ü–æ—Å–ª–µ –û–∫—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ 1917 –≥–æ–¥–∞ –Ω–æ–≤–æ–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –õ–µ–Ω–∏–Ω—ã–º –≤–∑—è–ª–æ –∫—É—Ä—Å –Ω–∞ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–µ –∫—Ä–æ–≤–∞–≤–æ–π –±–æ–π–Ω–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ –ø—Ä–∞–≤—É —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∞—Å—å –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π. –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–ª–∞ —Å–µ–ø–∞—Ä–∞—Ç–Ω—ã–π –º–∏—Ä —Å –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–µ–π –∏ –µ—ë —Å–æ—é–∑–Ω–∏–∫–∞–º–∏: –ë—Ä–µ—Å—Ç-–õ–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä –º–∞—Ä—Ç–∞ 1918-–≥–æ. –ü–æ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è–º —Å–µ–≥–æ –¥–≤—É—Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–µ–≥–æ –ê–∫—Ç–∞ ‚Äî –Ý–æ—Å—Å–∏—è:

–ü—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª–∞ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã, –ë–µ–ª–æ—Ä—É—Å—Å–∏–∏, –ü—Ä–∏–±–∞–ª—Ç–∏–π—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω, –§–∏–Ω–ª—è–Ω–¥–∏–∏ –∏ –ì—Ä—É–∑–∏–∏.

–ü–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞–ª–∞ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏: –ü–æ–ª—å—à—É, –ü—Ä–∏–±–∞–ª—Ç–∏–∫—É, —á–∞—Å—Ç—å –ë–µ–ª–æ—Ä—É—Å—Å–∏–∏.

–£–ø–ª–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∏–±—É—Ü–∏—é.

–î–ª—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç—ã —ç—Ç–æ –±—ã–ª –∞–∫—Ç –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –û–Ω–∏ –≤–æ–µ–≤–∞–ª–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ, –∞ –Ý–æ—Å—Å–∏—è ¬´—Å–±–µ–∂–∞–ª–∞ —Å –ø–æ–ª—è –±–æ—謪, –∑–∞–∫–ª—é—á–∏–≤ —Å–µ–ø–∞—Ä–∞—Ç–Ω—ã–π –º–∏—Ä —Å –≤—Ä–∞–≥–æ–º, –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–≤ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –ø–µ—Ä–µ–±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –≤–æ–π—Å–∫–∞ –Ω–∞ –ó–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–π —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç. –≠—Ç–æ –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ ‚Äî –∫ –º–æ–º–µ–Ω—Ç—É –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ü–∞—Ä–∏–∂—Å–∫–æ–π –º–∏—Ä–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –≤ —è–Ω–≤–∞—Ä–µ 1919 –≥–æ–¥–∞ –≤ –ø–æ—Å–ª–µ—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã–º —Ö–æ–¥–æ–º —à–ª–∞ –ì—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞. –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –Ω–µ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ –≤—Å—é —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—é —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã, –∫ —Ç–æ–º—É –∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–æ –≤–µ–¥—É—â–∏–º–∏ –º–∏—Ä–æ–≤—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∞–º–∏. –ß—Ç–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–æ –∫ –≤–µ–¥–µ–Ω–∏—é –ì—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤: —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–∞–º—ã–º –ø—Ä—è–º—ã–º –∏ –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω—ã–º —Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–µ–º ¬´–Ω–µ–ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏—謪. –¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –±–æ–ª–µ–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ —Ñ—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∞: –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª—å –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞–º–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ú–æ—Å–∫–≤—ã –∏ –ü–µ—Ç—Ä–æ–≥—Ä–∞–¥–∞. –ù–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏:

–ë–µ–ª—ã–µ –∞—Ä–º–∏–∏: –î–µ–Ω–∏–∫–∏–Ω –Ω–∞ –Æ–≥–µ, –ö–æ–ª—á–∞–∫ –≤ –°–∏–±–∏—Ä–∏, –Æ–¥–µ–Ω–∏—á –Ω–∞ –°–µ–≤–µ—Ä–æ-–ó–∞–ø–∞–¥–µ.

–ù–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è –∏ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã–µ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞: –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–∞, –ì—Ä—É–∑–∏—è.

–ò–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤–µ–Ω—Ç—ã (–∏–Ω–æ–∞–≥–µ–Ω—Ç—ã –ø–æ-–Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–º—É): –≤–æ–π—Å–∫–∞ –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç—ã, –°–®–ê, –Ø–ø–æ–Ω–∏–∏ –Ω–∞ –î–∞–ª—å–Ω–µ–º –í–æ—Å—Ç–æ–∫–µ, –≤ –ê—Ä—Ö–∞–Ω–≥–µ–ª—å—Å–∫–µ, –ö—Ä—ã–º—É.

Страна была превращена в единый военный лагерь. Вся экономика, политика-идеология подчинены одной цели — победе в войне. Чтобы выжить и вести безапелляционные сражения в условиях разрухи и потери стержневых ресурсных регионов (угля Донбасса, хлеба Украины и Сибири), советское правительство ввело чрезвычайные экономические меры. Это и печально известная, но столь необходимая на тот момент продразвёрстка: принудительное изъятие «излишков» хлеба и продовольствия у крестьян для снабжения городов и армии. И национализация промышленности, даже мелких предприятий. Запрет частной торговли: товарообмен шёл по карточкам, деньги практически обесценились. Трудовая повинность: «силовое» привлечение к труду. Позволив Красной Армии выстоять, но — вызвала колоссальное недовольство крестьянства и рабочих, что вылилось в восстания, например, Кронштадтское в 1921 году. И ктати, до сих пор не утихают исторические споры в удивлении учёных, как была крайне быстро мобилизована и сформирована столь огромная Красная Армия:

‚Äã

‚Äã

–û–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ—Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏ —Å—ã—Ä—å–µ–≤—ã—Ö –±–∞–∑, –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ –¥–æ—Å—Ç—É–ø–∞ –∫ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ, –°–∏–±–∏—Ä–∏, –°–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–º—É –ö–∞–≤–∫–∞–∑—É, ‚Äî –æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª–æ –Ω–µ—Ö–≤–∞—Ç–∫—É —Ö–ª–µ–±–∞, —É–≥–ª—è, –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∞, –Ω–µ—Ñ—Ç–∏. –Ý–∞–∑—Ä—É—Ö–∞ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–∞, –ø—Ä–æ–¥—Ä–∞–∑–≤—ë—Ä—Å—Ç–∫–∞ –∏ –æ–±—â–∞—è –¥–µ–∑–æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—è –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –∫ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–º—É –≥–æ–ª–æ–¥—É –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞—Ö –∏ —Ä—è–¥–µ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–æ–≤. –®–∏—Ä–æ–∫–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Ç–∏—Ñ, —Ö–æ–ª–µ—Ä–∞, –≥—Ä–∏–ø–ø.

Дипломатическая изоляция и образ «изгоя»

–°–æ–≥–ª–∞—Å–∏–º—Å—è, –Ω–µ–ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤–µ–¥—É—â–∏–º–∏ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤–∞–º–∏ –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç—ã –∏–º–µ–ª–æ –≤–µ—Å—å–º–∞ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω—ã–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è‚Ķ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ª–∏—à–µ–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–∞–Ω–∞–ª–æ–≤ –¥–ª—è –¥–∏–∞–ª–æ–≥–∞, –µ–≥–æ –≥–æ–ª–æ—Å –Ω–µ –±—ã–ª —Å–ª—ã—à–µ–Ω –Ω–∞ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –∞—Ä–µ–Ω–µ. –°—Ç—Ä–∞–Ω–∞ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞ –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç—å –∑–∞–π–º—ã, –≤–µ—Å—Ç–∏ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—É—é –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—É—é —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–ª—é, —á—Ç–æ —É—Å—É–≥—É–±–ª—è–ª–æ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫—É—é –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—Ñ—É. –ù–µ–ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –¥–µ-—é—Ä–µ —Å–æ—á–µ—Ç–∞–ª–æ—Å—å —Å –¥–µ-—Ñ–∞–∫—Ç–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ–º –ë–µ–ª—ã—Ö –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤ –∫–∞–∫ –∑–∞–∫–æ–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ —Å –æ–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ–º –∏–º –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-—Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤–æ–π –ø–æ–º–æ—â–∏. –ß—Ç–æ –ø–æ–æ—â—Ä—è–ª–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ ¬´–æ–±—Ä–∞–∑–∞ –≤—Ä–∞–≥–∞¬ª, –ø—Ä–∏—á—ë–º —Å –æ–±–µ–∏—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω: —à–ª–∞ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–∞—è –∏–¥–µ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –±–∏—Ç–≤–∞ ¬´–∑–∞ —Ä–∞–∑—É–º –º–∞—ŗŬª. –î–ª—è –ó–∞–ø–∞–¥–∞ –°–æ–≤–µ—Ç—ã –±—ã–ª–∏ ¬´–∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä—â–∏–∫–∞–º–∏-–∏–∑–≥–æ—è–º–∏¬ª; –¥–ª—è –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –ó–∞–ø–∞–¥ ‚Äî ¬´–∏–º–ø–µ—Ä–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π —Ö–∏—â–Ω–∏–∫¬ª. –≠—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ –∑–∞–ª–æ–∂–∏–ª–æ –æ—Å–Ω–æ–≤—É –≤–∑–∞–∏–º–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ–¥–æ–≤–µ—Ä–∏—è.

–ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω—ã–µ –≤–Ω–µ—à–Ω–∏–µ –∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–µ —É–≥—Ä–æ–∑—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞–Ω–∏–µ–º –¥–ª—è —É–∂–µ—Å—Ç–æ—á–µ–Ω–∏—è –¥–∏–∫—Ç–∞—Ç—É—Ä—ã: –≤–ª–∞—Å—Ç—å –≤—Å—ë –±–æ–ª—å—à–µ –∫–æ–Ω—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –∏ –ª–∏—á–Ω–æ –í–ª–∞–¥–∏–º–∏—Ä–∞ –õ–µ–Ω–∏–Ω–∞. –ß—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–∞—è –∫–æ–º–∏—Å—Å–∏—è –ø–æ –±–æ—Ä—å–±–µ —Å –∫–æ–Ω—Ç—Ä—Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–µ–π –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ –ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–∏—è –¥–ª—è –ø–æ–¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ª—é–±–æ–≥–æ –∏–Ω–∞–∫–æ–º—ã—Å–ª–∏—è: –≤ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö —Ö–∞–æ—Å–∞ –∏ —Ä–∞–∑–¥—Ä–æ–±–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–º —É–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –≤–ª–∞—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ –∂—ë—Å—Ç–∫–∞—è –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å.¬Ý–í –∏—Ç–æ–≥–µ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è 1919 –≥–æ–¥–∞ –≤–µ–ª–∞ –∫ —Ç–æ—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π –º–æ–±–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –≤—Å–µ—Ö —Å–∏–ª —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω—É, —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–≤—à—É—é—Å—è –∫–æ–ª–æ—Å—Å–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ –∂–µ—Ä—Ç–≤–∞–º–∏, —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–∞–∑—Ä—É—Ö–æ–π, –∏ ‚Äî —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –ø—Ä—è–º–æ–π –æ–¥–Ω–æ–ø–∞—Ä—Ç–∏–π–Ω–æ–π –¥–∏–∫—Ç–∞—Ç—É—Ä—ã. –ü–∞—Ä–∞–¥–æ–∫—Å–∞–ª—å–Ω–æ, –Ω–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–∞ –±–æ—Ä—å–±–∞ –∑–∞ –≤—ã–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –≤–æ –º–Ω–æ–≥–æ–º —Å—Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –∏ ¬´–æ—Å–∞–¥–Ω—ã–π –º–µ–Ω—Ç–∞–ª–∏—Ç–µ—Ǭª —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞ –Ω–∞ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è –≤–ø–µ—Ä—ë–¥.

–í —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å, —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã-–ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã: –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –°–®–ê, –í–µ–ª–∏–∫–æ–±—Ä–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –∏ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏—è, ‚Äî –Ω–µ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞ –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏—é. –û–Ω–∏ —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º—Å—è, ‚Äî –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –Ω–µ–ª–µ–≥–∏—Ç–∏–º–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –ë–æ–ª–µ–µ —Ç–æ–≥–æ, –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç–∞ –≤ —Ç—É –ø–æ—Ä—É –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–∞ –ë–µ–ª–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –≤ –ì—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –≤–æ–π–Ω—ã —Å –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π.

–ö–∞–∫–æ–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–∏–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä –∏–º–µ–ª –∫ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏?

–¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —Ö–æ—Ç—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –Ω–µ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∞ ¬´–í–µ—Ä—Å–∞–ª—嬪, –µ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ç—å–∏ –Ω–∞–ø—Ä—è–º—É—é –µ—ë –∫–∞—Å–∞–ª–∏—Å—å, –∏ –¥–ª—è –°–æ–≤–µ—Ç–æ–≤ –æ–Ω –±—ã–ª –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –Ω–µ–≤—ã–≥–æ–¥–µ–Ω –∏ –¥–∞–∂–µ ‚Äî —É–Ω–∏–∑–∏—Ç–µ–ª–µ–Ω. ¬´–í–µ—Ä—Å–∞–ª—嬪 —é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–ª—è–ª —Ä–∞—Å–ø–∞–¥ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –ò–º–ø–µ—Ä–∏–∏. –ü—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞—è –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –ü–æ–ª—å—à–∏, –§–∏–Ω–ª—è–Ω–¥–∏–∏, –õ–∏—Ç–≤—ã, –õ–∞—Ç–≤–∏–∏, –≠—Å—Ç–æ–Ω–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ä–∞–Ω–µ–µ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –µ—ë —Å–æ—Å—Ç–∞–≤. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –≤–∞–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –°—Ç–∞—Ç—å—è 116, –≥–¥–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ: ¬´–ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—ë—Ç... –ø—Ä–∞–≤–æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å —Å –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –≤—Å—è–∫–∏–µ —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–∏, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∞—Ö –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ –î–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∞¬ª. ‚Äî –ß—Ç–æ, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞? –í—ã —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–æ?.. ‚Äî —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –≤–æ—Å–∫–ª–∏–∫–Ω—É—Ç—å. –≠—Ç–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª–æ, —á—Ç–æ –∑–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∞–≤–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç—å –æ—Ç –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–∏ –∑–∞ —É—â–µ—Ä–±, –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—ë–Ω–Ω—ã–π –≤ –≤–æ–π–Ω–µ. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –±—ã–ª–∞ –æ–¥–Ω–∞ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∫–∞‚Ķ –ß—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–∏, –õ–µ–Ω–∏–Ω –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∏–º–µ—Ç—å –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ. –ê –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ ‚Äî —Å–∞–º –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –≤—ã–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –¥–æ–ª–≥–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –ò–º–ø–µ—Ä–∏–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞–º –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç—ã:¬Ý‚Äî –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –±—ã–ª–∏ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã.

–°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å —ç—Ç–∏ ¬´—Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–µ –¥–æ–ª–≥–∏¬ª. –í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏ —Å—Ç–∞—Ç—å—é 116 –∫–∞–∫ —Ä—ã—á–∞–≥ –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –¥–µ—Å–∫–∞—Ç—å: ¬´–°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–π—Ç–µ –∏ –≤—ã–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç–µ –¥–æ–ª–≥–∏, —Ç–æ–≥–¥–∞, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç–µ —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–∏¬ª. ‚Äî –í –∏—Ç–æ–≥–µ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –æ—Ç –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏–π, —Ö–æ—Ç—è –ø–æ–Ω–µ—Å–ª–∞ –≤ –≤–æ–π–Ω–µ –∫–æ–ª–æ—Å—Å–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏. –¢—É—Ç –º–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –¥–æ–ª–≥–∞–º –ø–æ–ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–µ–µ‚Ķ

–í–Ω–µ—à–Ω–∏–µ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –∑–∞–π–º—ã (—Å–∞–º–∞—è –∫—Ä—É–ø–Ω–∞—è –∫–∞—Ç–µ–≥–æ—Ä–∏—è)

¬´–¶–∞—Ä—Å–∫–∏–µ –¥–æ–ª–≥–∏¬ª ‚Äî –æ–±—â–µ–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ –¥–ª—è –æ–±–ª–∏–≥–∞—Ü–∏–π –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∑–∞–π–º–æ–≤, —Ä–∞–∑–º–µ—â—ë–Ω–Ω—ã—Ö –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –ò–º–ø–µ—Ä–∏–µ–π –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–¥–æ–≤—ã—Ö –±–∏—Ä–∂–∞—Ö –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–∏, –í–µ–ª–∏–∫–æ–±—Ä–∏—Ç–∞–Ω–∏–∏, –°–®–ê, –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω. –§—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–π ¬Ý–∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–æ—Ä ‚Äî –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏—è. –ù–∞ –µ—ë –¥–æ–ª—é –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ–∫–æ–ª–æ 80 % –≤—Å–µ—Ö –≤–Ω–µ—à–Ω–∏—Ö –¥–æ–ª–≥–æ–≤. –§—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–∏–µ —Ä–∞–Ω—Ç—å–µ (–æ—Ç –º–µ–ª–∫–∏—Ö –ª–∞–≤–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –¥–æ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã—Ö –±–∞–Ω–∫–∏—Ä–æ–≤) –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ —Å–∫—É–ø–∞–ª–∏ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –æ–±–ª–∏–≥–∞—Ü–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—å(!) —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—Å—å–º–∞ –Ω–∞–¥—ë–∂–Ω—ã–º–∏. –°—É–º–º–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–µ–π –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ 12-15 –º–∏–ª–ª–∏–∞—Ä–¥–æ–≤ –∑–æ–ª–æ—Ç—ã—Ö —Ñ—Ä–∞–Ω–∫–æ–≤ (–ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ 4.5-5.5 –º–∏–ª–ª–∏–∞—Ä–¥–æ–≤ –∑–æ–ª–æ—Ç—ã—Ö —Ä—É–±–ª–µ–π). –í–µ–ª–∏–∫–æ–±—Ä–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –±—ã–ª–∞ –≤—Ç–æ—Ä—ã–º –ø–æ –≤–µ–ª–∏—á–∏–Ω–µ –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–æ—Ä–æ–º. –ó–∞–π–º—ã —à–ª–∏ –Ω–∞ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞, –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω—É–∂–¥—ã –∏ —Ç.–¥. –•–æ—Ç—è –°–®–ê –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ –≤ –≤–æ–π–Ω—É –ø–æ–∑–∂–µ, –æ–Ω–∏ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–º—É –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É –∑–∞–π–º—ã (–ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ $200 –º–ª–Ω –ø–æ –∫—É—Ä—Å—É —Ç–æ–π —ç–ø–æ—Ö–∏), –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–∏ —Ç–∞–∫–∂–µ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å.¬Ý–û–±—â–∞—è —Å—É–º–º–∞ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–≥–æ –¥–æ–ª–≥–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –ò–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –Ω–∞ 1917 –≥. –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –Ω–∞—É–∫–æ–π –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ ~8.5-10 –º–∏–ª–ª–∏–∞—Ä–¥–æ–≤ –∑–æ–ª–æ—Ç—ã—Ö —Ä—É–±–ª–µ–π. –î–ª—è —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—è: –≤–µ—Å—å –≥–æ–¥–æ–≤–æ–π –±—é–¥–∂–µ—Ç –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ 1913 –≥. —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –æ–∫–æ–ª–æ 3.4 –º–ª—Ä–¥ —Ä—É–±–ª–µ–π.

–û—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–∞—è –≥–ª–∞–≤–∫–∞ ‚Äî –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–æ–ª–≥–∏, —è–≤–ª—è—é—â–∏–µ—Å—è —á–∞—Å—Ç—å—é –≤–Ω–µ—à–Ω–∏—Ö –∑–∞–π–º–æ–≤, –Ω–æ ‚Äî –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ –≤—ã–¥–µ–ª—è—é—â–∏–µ—Å—è –≤ —Å—Ç–∞—Ç–∏—Å—Ç–∏–∫–µ –ø–æ—Ä–æ–∑–Ω—å. –≠—Ç–æ ‚Äî –∑–∞–π–º—ã, –∑–∞–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ü–µ—Ä–≤–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã –º–µ–∂ –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π –∏ –µ—ë —Å–æ—é–∑–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –ø–æ –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç–µ –¥–ª—è –∑–∞–∫—É–ø–∫–∏ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –±–æ–µ–ø—Ä–∏–ø–∞—Å–æ–≤, –æ–±–º—É–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è-–ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏—è. –í–µ–ª–∏–∫–æ–±—Ä–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –∏ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏—è –±—ã–ª–∏ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–º–∏ –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–æ—Ä–∞–º–∏ –ø–æ —ç—Ç–∏–º —Å—Ç–∞—Ç—å—è–º. –û–Ω–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∏, –Ω–æ –∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª—ã –≤ –∫—Ä–µ–¥–∏—Ç. –ù—É, –∏ ¬´–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏¬ª, —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, ‚Äî –¥–æ–ª–≥–∏ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ–º—É —Å–µ–∫—Ç–æ—Ä—É –≤ –≤–∏–¥–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤ –ø–µ—Ä–µ–¥ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏—è–º–∏, –∏–Ω–≤–µ—Å—Ç–æ—Ä–∞–º–∏, –≤–ª–æ–∂–∏–≤—à–∏–º–∏ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–ª –≤ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫—É—é –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å: –≤ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –≥–æ—Ä–Ω–æ–¥–æ–±—ã–≤–∞—é—â–∏–π —Å–µ–∫—Ç–æ—Ä, –º–µ—Ç–∞–ª–ª—É—Ä–≥–∏—é –∏ —Ç.–¥. –ò–∑ –≤—ã—à–µ–ø—Ä–∏–≤–µ–¥—ë–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏—á–∏–Ω –±–µ—Ä—ë—Ç—Å—è –≤–µ—Å—å ¬´—Ç—è–∂—ë–ª—ã–𬪠–º–∞—Å—Å–∏–≤ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π, —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –∑–∞–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø—Ä–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–≤–∞—é—â–µ–π —Å—Ç–æ–ª—å —á—É–¥–æ–≤–∏—â–Ω—ã–µ –ø–µ—Ä–∏–ø–µ—Ç–∏–∏‚Ķ ¬Ý

–î–∏–ª–µ–º–º–∞ –õ–µ–Ω–∏–Ω–∞ –∏ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω

–°–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è ‚Äî –ø–∞—Ç–æ–≤–∞—è‚Ķ –ü–æ–∑–∏—Ü–∏—è –ê–Ω—Ç–∞–Ω—Ç—ã: ¬´–ú—ã –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å –≤–∞—Å –¥–µ-—é—Ä–µ –∏ –¥–∞–∂–µ –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –∫ —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏—è–º —Å –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ—Å–ª–∏ –≤—ã, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–æ–ø—Ä–µ–µ–º–Ω–∏–∫–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–µ—Ç–µ –∏ –≤—ã–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç–µ –≤—Å–µ –¥–æ–ª–≥–∏ –≤–∞—à–∏—Ö –ø—Ä–µ–¥—à–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ ‚Äî –ò–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –∏ –í—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞¬ª. –ü–æ–∑–∏—Ü–∏—è –±–æ–ª—å—à–µ–≤–∏–∫–æ–≤ (–ø–µ—Ä–≤–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∞—è): 3 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 1918 –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ –î–µ–∫—Ä–µ—Ç –æ–± –∞–Ω–Ω—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∑–∞–π–º–æ–≤. –° –∏—Ö —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–∏ ¬´—Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–µ–∂–∏–º–∞ –∏ –±—É—Ä–∂—É–∞–∑–∏–∏¬ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–µ–ª–∏ –≤–æ–π–Ω—É –≤ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–∞—Ö –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤. –ü–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –ø–æ –Ω–∏–º –æ–Ω–∏ –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –æ—Å–Ω–æ–≤–µ. –ü–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∞ –Ω–∞ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –ì–µ–Ω—É—ç–∑—Å–∫–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ 1922 –≥–æ–¥–∞, –∫—É–¥–∞ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –∏ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫—É—é –Ý–æ—Å—Å–∏—é.

–ó–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –≤—ã–¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏ –µ–¥–∏–Ω—ã–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—è: –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –¥–æ–ª–≥–æ–≤ + –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏—è –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏—è ‚Äî –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –ß–∏—á–µ—Ä–∏–Ω—ã–º ‚Äî –ø–æ—à–ª–∞ –Ω–∞ —Ö–∏—Ç—Ä—ã–π —Ä–∏—Å–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π —à–∞–≥. –û–Ω–∏ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏—Å—å –æ–±—Å—É–¥–∏—Ç—å –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ –¥–æ–ª–≥–∞—Ö, –Ω–æ –ø—Ä–∏ –æ–¥–Ω–æ–º —É—Å–ª–æ–≤–∏–∏: ¬´–ï—Å–ª–∏ –≤—ã –Ω–∞–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç–µ –¥–æ–ª–≥–∏ –∏ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ –Ω–æ–≤—ã–µ –∑–∞–π–º—ã –Ω–∞ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, –º—ã –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –¥–æ–ª–≥–∏. –ù–æ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –≤—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞–º —É—â–µ—Ä–± –æ—Ç –∏–Ω—Ç–µ—Ä–≤–µ–Ω—Ü–∏–∏ –∏ –±–ª–æ–∫–∞–¥—ã –≤ –ì—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫—É—é –≤–æ–π–Ω—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–Ω–æ–≥–æ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞–µ—Ç —Å—É–º–º—É —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏—Ö –¥–æ–ª–≥–æ–≤¬ª. ‚Äî –ü–æ —Å—É—Ç–∏, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –∏–≥—Ä–∞ ¬´–≤–∞-–±–∞–Ω–∫¬ª –≥–µ–Ω–∏–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –¥–∏–ø–ª–æ–º–∞—Ç–∞ –ß–∏—á–µ—Ä–∏–Ω–∞. –Ý–∞—Å—á—ë—Ç –±—ã–ª –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å—É–º–º–∞ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –æ –≤–æ–∑–º–µ—â–µ–Ω–∏–∏ —É—â–µ—Ä–±–∞ (–æ–∫–æ–ª–æ 50 –º–ª—Ä–¥ –∑–æ–ª–æ—Ç—ã—Ö —Ä—É–±–ª–µ–π) –±—ã–ª–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–µ–ª–∏–∫–∞, —á—Ç–æ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á—Ç—É—Ç ¬´–æ–±–Ω—É–ª–∏—Ǘ嬪 –≤–∑–∞–∏–º–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∑–∏–∏.

–ì–µ–Ω–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π —Ö–æ–¥ –ß–∏—á–µ—Ä–∏–Ω–∞

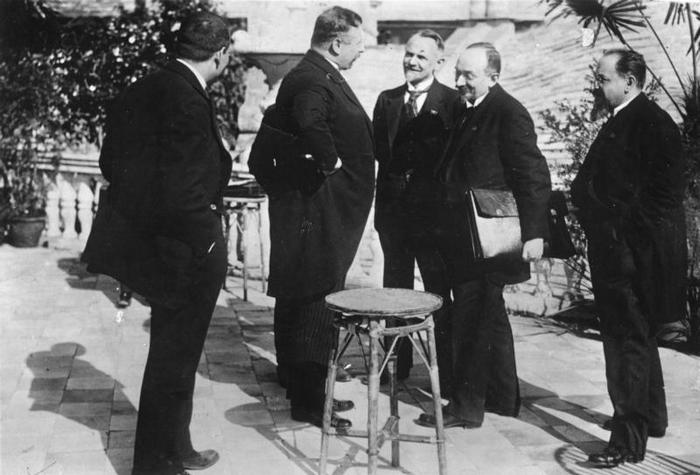

–ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –∏ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω –≤ –Ý–∞–ø–∞–ª–ª–æ:

–ö–∞—Ä–ª –ô–æ–∑–µ—Ñ –í–∏—Ä—Ç, –õ–µ–æ–Ω–∏–¥ –ö—Ä–∞—Å–∏–Ω, –ì–µ–æ—Ä–≥–∏–π –ß–∏—á–µ—Ä–∏–Ω –∏ –ê–¥–æ–ª—å—Ñ –ò–æ—Ñ—Ñ–µ

–ü–æ–Ω–∞—á–∞–ª—É –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –≤ –ì–µ–Ω—É–µ –æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω–æ –∑–∞—à–ª–∏ –≤ —Ç—É–ø–∏–∫... –û–¥–Ω–∞–∫–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –¥–∏–ø–ª–æ–º–∞—Ç–∏–∏ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏—Ç—å –ø—Ä–æ—Ä—ã–≤, –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–≤ —Å –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–µ–π –Ý–∞–ø–∞–ª–ª—å—Å–∫–∏–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä. –ü–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—è –∏ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –≤–∑–∞–∏–º–Ω–æ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –æ—Ç –≤—Å–µ—Ö —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã—Ö –ø—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∑–∏–π –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É, –≤–∫–ª—é—á–∞—è —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–∏ –∏ –¥–æ–ª–≥–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –≥–µ–Ω–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π —Ö–æ–¥: –°–°–°–Ý –¥–µ-—Ñ–∞–∫—Ç–æ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –æ—Ç —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–π —Å –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –Ω–æ –∑–∞—Ç–æ –∏ –æ—Ç –¥–æ–ª–≥–æ–≤, ‚Äî –ø–æ–ª—É—á–∏–≤ –≤–∞–∂–Ω–µ–π—à–µ–≥–æ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ-–≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–∞—Ä—Ç–Ω—ë—Ä–∞ –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –≤—Å–µ–º–∏—Ä–Ω–æ–π –∏–∑–æ–ª—è—Ü–∏–∏.

–í –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–º —Å—á—ë—Ç–µ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–ª–æ —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–µ –¥–æ–ª–≥–∏. –ß—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª–æ –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –∫–∞–º–Ω–µ–π –ø—Ä–µ—Ç–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è –≤ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è—Ö —Å –ó–∞–ø–∞–¥–æ–º –Ω–∞ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏—è. –ß–∞—Å—Ç–∏—á–Ω—ã–µ —É—Ä–µ–≥—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —É–∂–µ –º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–∑–∂–µ, –≤ 1980‚Äî1990-–µ –≥–æ–¥—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –°–°–°–Ý –∏ –∑–∞—Ç–µ–º –Ý–æ—Å—Å–∏—è –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–æ–ø—Ä–µ–µ–º–Ω–∏—Ü–∞ –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –æ —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –≤—ã–ø–ª–∞—Ç–∞—Ö –≤ –æ–±–º–µ–Ω –Ω–∞ —Å–Ω—è—Ç–∏–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞ —Å –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–∫–∏ –¥–Ω—è. –ù–æ –≤–µ—Ä–Ω—ë–º—Å—è –∫ –º–∏—Ä–Ω–æ–º—É –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä—É –∏—é–Ω—è 1919-–≥–æ‚Ķ

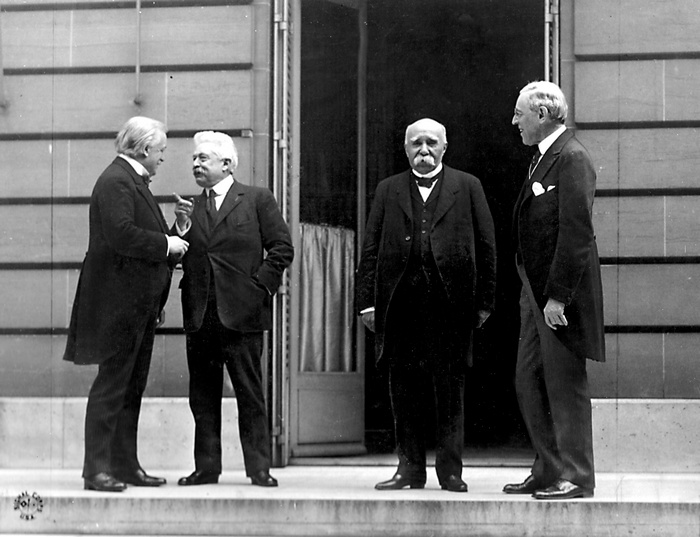

–í–µ—Ä—Å–∞–ª—å

–°–æ–≤–µ—Ç —á–µ—Ç—ã—Ä—ë—Ö –≤ –í–µ—Ä—Å–∞–ª–µ (—Å–ª–µ–≤–∞ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–æ): –î—ç–≤–∏–¥ –õ–ª–æ–π–¥ –î–∂–æ—Ä–¥–∂, –í–∏—Ç—Ç–æ—Ä–∏–æ –û—Ä–ª–∞–Ω–¥–æ,

–ñ–æ—Ä–∂ –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ –∏ –í—É–¥—Ä–æ –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω. [–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ —Ñ–æ—Ç–æ –¥–∞—ë—Ç—Å—è –∏ –≤ –∫–æ–Ω—Ç–µ–∫—Å—Ç–µ –ü–∞—Ä–∏–∂—Å–∫–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏.]

–í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–∞—è —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –Ω–æ –∏ –Ω–∞ –∏–∑–æ–ª—è—Ü–∏—é –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –°–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Ü–µ–ø–∏ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã—Ö –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤ –æ—Ç –ë–∞–ª—Ç–∏–∫–∏ –¥–æ –ß—ë—Ä–Ω–æ–≥–æ –º–æ—Ä—è: –ü–æ–ª—å—à–∞, –ß–µ—Ö–æ—Å–ª–æ–≤–∞–∫–∏—è, –Ý—É–º—ã–Ω–∏—è, ‚Äî –∏–º–µ–ª–æ —Ü–µ–ª—å—é –Ω–µ –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏–µ –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ –Ω–∞ –ó–∞–ø–∞–¥. –≠—Ç–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å ¬´—Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–º –∫–æ—Ä–¥–æ–Ω–æ–º¬ª. –í –ø–æ—Ä—É –∑–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º: –ø–æ—á–µ–º—É –∂–µ –æ–± —ç—Ç–æ–º —Ç–∞–∫ –º–∞–ª–æ –ø–∏—à—É—Ç? –°–∞–º–∞—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞—è –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞ –∑–∞–∫–ª—é—á–∞–µ—Ç—Å—è –≤ —Ç–æ–º, –¥–µ—Å–∫–∞—Ç—å, –Ω–µ–ª—å–∑—è –º–Ω–æ–≥–æ –ø–∏—Å–∞—Ç—å –æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞ –Ω–µ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞. –í —É—á–µ–±–Ω–∏–∫–∞—Ö –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–µ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ —É–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –∏ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∏. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –≤ –°–°–°–Ý –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–∏–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ–≤–∞–ª—Å—è –∫–∞–∫ ¬´—Å–≥–æ–≤–æ—Ä –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ö–∏—â–Ω–∏–∫–æ–≤¬ª, –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ —à–∞–≥–∞—é—â–µ–π, –Ω–æ –ø–æ–±–µ–¥–æ–Ω–æ—Å–Ω–æ–π —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏. –ê–∫—Ü–µ–Ω—Ç –¥–µ–ª–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ—Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏ –∏ –∑–∞–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏—è—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –∫–æ –í—Ç–æ—Ä–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ. –£—á–∞—Å—Ç–∏–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∫–∞–∫ —Ç–∞–∫–æ–≤–æ–µ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É –∫–∞–∫ –°–°–°–Ý –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è –∫–∞–∫ –∞–Ω—Ç–∏–ø–æ–¥ ¬´—Å—Ç–∞—Ä–æ–º—É ‚Äú–ø—Ä–æ—Ç—É—Ö—à–µ–º—É‚Äù –º–∏—ėɬª, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–º—É –≤ –í–µ—Ä—Å–∞–ª–µ –∫–ª—é—á–µ–≤—ã–º–∏ —Ñ–∏–≥—É—Ä–∞–º–∏: –í—É–¥—Ä–æ –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω, –ñ–æ—Ä–∂ –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ –∏ –î—ç–≤–∏–¥ –õ–ª–æ–π–¥ –î–∂–æ—Ä–¥–∂. –í–∏—Ç—Ç–æ—Ä–∏–æ –û—Ä–ª–∞–Ω–¥–æ (–ò—Ç–∞–ª–∏—è), —Ö–æ—Ç—è –∏ –±—ã–ª –ø—Ä–µ–º—å–µ—Ä-–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–æ–º, –ª–∏—á–Ω–æ –Ω–µ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∞ –æ—Ç –∏–º–µ–Ω–∏ –ò—Ç–∞–ª–∏–∏. –Ý–æ—Å—Å–∏—è –∫ 1919 –≥–æ–¥—É ¬´–≤—ã–ø–∞–ª–∞ –∏–∑ –∏–≥—ė㬪 –∏ —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–Ω–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è, –æ—Ö–≤–∞—á–µ–Ω–Ω–∞—è —Ö–∞–æ—Å–æ–º, –∞ –Ω–µ –∫–∞–∫ —Å—É–±—ä–µ–∫—Ç –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–∏.

–£–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–æ–º –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–µ (–≤ —Å—Ç–∞—Ç—å–µ 116) –±—ã–ª–æ –Ω–µ –∞–∫—Ç–æ–º –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∏—è, –∞ ‚Äî —Å–∫–æ—Ä–µ–µ —é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é, –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–æ–º –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è. –Ý–æ–ª—å –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º–µ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ —Ä–æ–ª—å—é —É—á–∞—Å—Ç–Ω–∏–∫–∞, –∞ —Ä–æ–ª—å—é ¬´–ø—Ä–∏–∑—Ä–∞–∫–∞ –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª–æ–º –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤¬ª ‚Äî —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã, —á—å–µ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –∏ —á—å—è –Ω–æ–≤–∞—è ¬´–≤—Ä–∞–∂–¥–µ–±–Ω–∞—謪 –∏–¥–µ–æ–ª–æ–≥–∏—è –≤–æ –º–Ω–æ–≥–æ–º –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–ª–∏ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∫–æ—Å–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ, –Ω–æ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ —É—á–∞—Å—Ç–∏–µ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –≤ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–µ, ‚Äî —Ç–µ–º–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏ —É–¥–µ–ª–µ–Ω–æ –º–∞–ª–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è.

–ü–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É –ë—Ä–µ—Å—Ç-–õ–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–∞‚Ķ¬Ý

.jpg)

–ö–∞—Ä–∏–∫–∞—Ç—É—Ä–∞ –Ω–∞ –ë—Ä–µ—Å—Ç—Å–∫–∏–π –º–∏—Ä: –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—è —É–≤–æ–¥–∏—Ç —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –º–µ–¥–≤–µ–¥—è —Å —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞.

–ù–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–º –ø–ª–∞–Ω–µ –¢—Ä–æ—Ü–∫–∏–π –ø–µ—Ä–µ—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–≤–æ–∏ 30 —Å—Ä–µ–±—Ä–µ–Ω–∏–∫–æ–≤ (1918).

–î–æ–≥–æ–≤–æ—Ä –æ—Ç 3 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1918 –≥. –±—ã–ª —á–∞—Å—Ç—å—é —Å–ª–æ–∂–Ω–æ–≥–æ –¥–∏–ø–ª–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–∞. –ù–µ–ø–æ—Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–∏ —Å–∞–º–æ–≥–æ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –¥–≤–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –° –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã: –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è, ‚Äî –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–∞—è –Ω–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–º —ç—Ç–∞–ø–µ –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–µ–π –≤–æ –≥–ª–∞–≤–µ —Å –ì. –Ø. –°–æ–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤—ã–º. –° –¥—Ä—É–≥–æ–π: –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–æ—é–∑ (–∏–ª–∏ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—ã) –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ:

- –ì–µ—Ä–º–∞–Ω—Å–∫–∞—è –∏–º–ø–µ—Ä–∏—è

- –ê–≤—Å—Ç—Ä–æ-–í–µ–Ω–≥—Ä–∏—è

- –û—Å–º–∞–Ω—Å–∫–∞—è –∏–º–ø–µ—Ä–∏—è

- –ë–æ–ª–≥–∞—Ä—Å–∫–æ–µ —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ

И хотя Четвертной союз — это целых 4 государства, на переговорах они выступали как единая сторона с общими интересами, ведомые самой сильной из них — Германией. Ситуация становится понятнее, если рассматривать Брест-Литовский мир как процесс, состоявший из нескольких соглашений:

15 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1917 –≥. –ü–µ—Ä–µ–º–∏—Ä–∏–µ. –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–ª–∞ —Å –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–Ω—ã–º —Å–æ—é–∑–æ–º —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏–µ –æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–∏ –±–æ–µ–≤—ã—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å.

9 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 1918 –≥. –°–µ–ø–∞—Ä–∞—Ç–Ω—ã–π –º–∏—Ä —Å –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–æ–π –ù–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–æ–π (–£–ù–Ý). –≠—Ç–æ –∫–ª—é—á–µ–≤–æ–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç! –£–ù–Ý –Ω–∞ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –±—ã–ª–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤. –ü–æ–∫–∞ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏—è –∑–∞—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã, –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–æ—é–∑ –∑–∞–∫–ª—é—á–∏–ª –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–π –º–∏—Ä —Å –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–µ–π –£–ù–Ý, –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤ –µ—ë –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å. –ü–æ —ç—Ç–æ–º—É –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä—É –£–ù–Ý –æ–±—è–∑—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –∏ –ê–≤—Å—Ç—Ä–æ-–í–µ–Ω–≥—Ä–∏–∏ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω—ã —Ç–æ–Ω–Ω –ø—Ä–æ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏—è –≤ –æ–±–º–µ–Ω –Ω–∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é –ø–æ–º–æ—â—å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≤–æ–π—Å–∫. –≠—Ç–æ —Ä–µ–∑–∫–æ —É—Å–∏–ª–∏–ª–æ –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫—É—é –Ý–æ—Å—Å–∏—é.

3 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1918 –≥. –ú–∏—Ä–Ω—ã–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä —Å –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π. –≠—Ç–æ –∏ –µ—Å—Ç—å —Ç–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π ¬´–ë—Ä–µ—Å—Ç—Å–∫–∏–π –º–∏—Ĭª –≤ –Ω–∞—Ç—É—Ä–µ, –∫–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è‚Ķ –ö —Å–µ–º—É –º–æ–º–µ–Ω—Ç—É –£–ù–Ý —É–∂–µ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∞ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã–º –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ–º ‚Äî —Å–æ—é–∑–Ω–∏–∫–æ–º –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, ‚Äî –ø–æ—Ç–æ–º—É –≤ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞ –Ω–µ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞.

–ß—Ç–æ–±—ã –±—ã–ª–æ –Ω–∞–≥–ª—è–¥–Ω–µ–µ, –∫—Ä–∞—Ç–∫–æ, –∫—Ç–æ –∏ —á—Ç–æ –ø–æ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª –≤ –ë—Ä–µ—Å—Ç-–õ–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–µ:

‚Äã

‚Äã

–¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –≤ —É–∑–∫–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ: –Ω–µ–ø–æ—Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤ –ë—Ä–µ—Å—Ç-–õ–∏—Ç–æ–≤—Å–∫–æ–º –º–∏—Ä–Ω–æ–º –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–µ –æ—Ç 3 –º–∞—Ä—Ç–∞ 1918 –≥. —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ 2 —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã: –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è –∏ –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–æ—é–∑. –í —à–∏—Ä–æ–∫–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ: –≤ –º–∏—Ä–Ω–æ–º –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1917‚Äî–º–∞—Ä—Ç–∞ 1918 –¥–µ-—Ñ–∞–∫—Ç–æ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ 3 —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã: –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—è, –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–æ—é–∑ –∏ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∞—è –ù–∞—Ä–æ–¥–Ω–∞—è –Ý–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞ (–£–ù–Ý). –ó–∞–∫–ª—é—á–∏–≤—à–∞—è —Å–≤–æ–π —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä —Å –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–Ω—ã–º —Å–æ—é–∑–æ–º. –§–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏, –Ý–æ—Å—Å–∏—è –Ω–∞ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤ –º–∞—Ä–∏–æ–Ω–µ—Ç–æ—á–Ω–æ–µ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ, –∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ–µ –æ—Ç –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏. –ë—Ä–µ—Å—Ç—Å–∫–∏–π –º–∏—Ä —Å—Ç–∞–ª –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–æ–π, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ý–æ—Å—Å–∏—é –Ω–µ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞ –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫—É—é –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏—é. –ü–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏–ª–∏ –µ–π —Å–µ–ø–∞—Ä–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞ —Å –≤—Ä–∞–≥–æ–º. –Ý–æ—Å—Å–∏—è –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –Ω–∏ —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–π, –Ω–∏ –º–µ—Å—Ç–∞ —Å—Ä–µ–¥–∏ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤-–ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∏—Ü.¬Ý–ú—ã –∂–µ –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –≤–µ—Ä–Ω—ë–º—Å—è –∫ –í–µ—Ä—Å–∞–ª—é‚Ķ

–ö–æ–º–ø—å–µ–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ–µ–∑–¥...

.jpg)

–ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ —Å–æ—é–∑–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø—Ä–∏ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–∏ –ø–µ—Ä–µ–º–∏—Ä–∏—è.

–§–µ—Ä–¥–∏–Ω–∞–Ω–¥ –§–æ—à, –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–ø—Ä–∞–≤–∞, –æ–∫–æ–ª–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –≤–∞–≥–æ–Ω–∞ –≤ –ö–æ–º–ø—å–µ–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É.

–ß–µ—Ç—ã—Ä–µ –¥–æ–ª–≥–∏—Ö –≥–æ–¥–∞ –ü–µ—Ä–≤–∞—è –º–∏—Ä–æ–≤–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞ –æ–ø—É—Å—Ç–æ—à–∞–ª–∞ –ï–≤—Ä–æ–ø—É. –≠—Ç–æ—Ç –∫–æ–Ω—Ñ–ª–∏–∫—Ç –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–µ–Ω –∫–∞–∫ ¬´–í–µ–ª–∏–∫–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞¬ª, –Ω–æ –≤ 1914 –≥–æ–¥—É –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–π –∏ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏–π –ø–æ–≤–ª–µ—á–µ—Ç –∑–∞ —Å–æ–±–æ–π —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–æ –∞–≤—Å—Ç—Ä–æ-–≤–µ–Ω–≥–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —ç—Ä—Ü–≥–µ—Ä—Ü–æ–≥–∞ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∞ –§–µ—Ä–¥–∏–Ω–∞–Ω–¥–∞. –ö –æ—Å–µ–Ω–∏ 1918 –≥–æ–¥–∞ –ø–æ–≥–∏–±–ª–æ –ø–æ—á—Ç–∏ 8,5 –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –±–æ–µ–≤–æ–π –¥—É—Ö –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –±—ã–ª –≤ –ø–æ–ª–Ω–µ–π—à–µ–º —É–ø–∞–¥–∫–µ, –≤—Å–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ –∏—Å—Ç–æ—â–µ–Ω—ã. –ü–æ—Å–ª–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–∏—Ö –ø–æ—Ç–µ—Ä—å –∏ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏–π –ü–µ—Ä–≤–∞—è –º–∏—Ä–æ–≤–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞ –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∏–ª–∞—Å—å –≤ –≤–∞–≥–æ–Ω–µ –ø–æ–µ–∑–¥–∞ 11 –Ω–æ—è–±—Ä—è: –≤¬Ý11-–π —á–∞—Å 11-–≥–æ –¥–Ω—è 11-–≥–æ –º–µ—Å—è—Ü–∞... –í 5 —É—Ç—Ä–∞ —Ç–æ–≥–æ –∂–µ –¥–Ω—è –≤ –ø—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞–±–µ–ª—å–Ω–æ–º –∫—É–ø–µ –ª–æ–∫–æ–º–æ—Ç–∏–≤–∞ –≤ –Ý–µ—Ç–æ–Ω–¥–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–∏ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–∏, –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –∏ –í–µ–ª–∏–∫–æ–±—Ä–∏—Ç–∞–Ω–∏–∏ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–º–∏—Ä–∏–µ ‚Äî –ø–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤ –ø–æ–¥ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑—Å–∫–æ–≥–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–µ–≥–æ –§–µ—Ä–¥–∏–Ω–∞–Ω–¥–∞ –§–æ—à–∞.

–®–µ—Å—Ç—å —á–∞—Å–æ–≤ —Å–ø—É—Å—Ç—è –ø–µ—Ä–µ–º–∏—Ä–∏–µ –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª–æ –≤ —Å–∏–ª—É, –∏ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏–µ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã –∑–∞—Ç–∏—Ö–ª–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞–∫—Ç–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ –±–æ–µ–≤—ã–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è, –Ω–æ –∏ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏–ª–∏ –Ω–∞—á–∞–ª–æ –º–∏—Ä–Ω—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤, –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏—Ä—É—è –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—è –≤–æ–π–Ω—ã. –í —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏ —Å —ç—Ç–∏–º —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –∫–∞–ø–∏—Ç—É–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∏ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –¥–æ–≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü, –∞ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—è —Ç–∞–∫–∂–µ –æ–±—è–∑–∞–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—å –±–æÃÅ–ª—å—à—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞. –í —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ, –ø–æ–º–∏–º–æ –ø—Ä–æ—á–µ–≥–æ, 25 000 –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–æ–≤, 5 000 –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏—Ö –æ—Ä—É–¥–∏–π, 1 700 —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –∏ –≤—Å–µ —Å–≤–æ–∏ –ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã–µ –ª–æ–¥–∫–∏. –ü–µ—Ä–µ–º–∏—Ä–∏–µ —Ç–∞–∫–∂–µ –ø—Ä–µ–¥—É—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–æ –æ—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–∏–µ –∫–∞–π–∑–µ—Ä–∞ –í–∏–ª—å–≥–µ–ª—å–º–∞ II –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –≤ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –¥–µ–º–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –°–æ–≥–ª–∞—Å–Ω–æ —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏—é, –µ—Å–ª–∏ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—è –Ω–∞—Ä—É—à–∏—Ç –ª—é–±–æ–µ –∏–∑ —É—Å–ª–æ–≤–∏–π, –±–æ–µ–≤—ã–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è –≤–æ–∑–æ–±–Ω–æ–≤—è—Ç—Å—è –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ 48 —á–∞—Å–æ–≤.¬Ý–ü–æ—Å–ª–µ –ø–æ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω–∏—è –∞–∫—Ç–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º —à–∞–≥–æ–º —Å—Ç–∞–ª–æ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –º–∏—Ä–∞. –ù–∞—á–∞–ª–æ —ç—Ç–æ–º—É –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –Ω–∞ –ü–∞—Ä–∏–∂—Å–∫–æ–π –º–∏—Ä–Ω–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏ –≤–µ—Å–Ω–æ–π 1919 –≥–æ–¥–∞.

.jpg)

–§—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—ã –£.–û—Ä–ø–µ–Ω–∞ ¬´–ü–æ–¥–ø–∏—Å–∞–Ω–∏–µ –º–∏—Ä–∞ –≤ –ó–µ—Ä–∫–∞–ª—å–Ω–æ–º –∑–∞–ª–µ¬ª,¬Ý1919 –≥.

–õ–ª–æ–π–¥ –î–∂–æ—Ä–¥–∂, –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ, –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω –∏ –û—Ä–ª–∞–Ω–¥–æ —Å—Ç–∞–ª–∏ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã –∫–∞–∫ ¬´–ë–æ–ª—å—à–∞—è —á–µ—Ç–≤—ë—Ä–∫–∞¬ª.¬Ý–ö–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏—é –≤–æ–∑–≥–ª–∞–≤–∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–º—å–µ—Ä-–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä –í–µ–ª–∏–∫–æ–±—Ä–∏—Ç–∞–Ω–∏–∏ –î—ç–≤–∏–¥ –õ–ª–æ–π–¥ –î–∂–æ—Ä–¥–∂, –ø—Ä–µ–º—å–µ—Ä-–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–∏ –ñ–æ—Ä–∂ –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ, –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç –°–®–ê –í—É–¥—Ä–æ –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω –∏ –ø—Ä–µ–º—å–µ—Ä-–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä –ò—Ç–∞–ª–∏–∏ –í–∏—Ç—Ç–æ—Ä–∏–æ –û—Ä–ª–∞–Ω–¥–æ. –î–æ–≥–æ–≤–æ—Ä, –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—ã–π –Ω–∞ –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏–∏, –±—ã–ª —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–µ–π, –í–µ–ª–∏–∫–æ–±—Ä–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ–π –∏ –°–æ–µ–¥–∏–Ω—ë–Ω–Ω—ã–º–∏ –®—Ç–∞—Ç–∞–º–∏. –ú–∞–ª—ã–µ —Å–æ—é–∑–Ω—ã–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–≤—ã –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∏ –≤–ª–∏—è–Ω–∏—è, –∞ –¶–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ ‚Äî –Ω–µ –∏–º–µ–ª–∏ –µ–≥–æ –≤–æ–æ–±—â–µ. [–ò–º–µ—é—Ç—Å—è –≤ –≤–∏–¥—É –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—è, –ê–≤—Å—Ç—Ä–æ-–í–µ–Ω–≥—Ä–∏—è, –û—Å–º–∞–Ω—Å–∫–∞—è –∏–º–ø–µ—Ä–∏—è –∏ –ë–æ–ª–≥–∞—Ä–∏—è: –≤—ã—à–µ—É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç—ã–π ¬´–ß–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç–Ω–æ–π —Å–æ—é–∑¬ª.] –í –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–µ —É—Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏—Ç—å –∂–∞–∂–¥—É –º–µ—Å—Ç–∏ –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ (–∫–∞–∫ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –±–æ–ª–µ–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–ø—Ä–æ–º–∏—Å—Å–∞ –º–µ–∂ –¥–≤—É–º—è —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∞–º–∏ –∫ –ø–æ—Å–ª–µ–≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–º—É –º–∏—Ä–æ—É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤—É) –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä –≤–∫–ª—é—á–∞–ª –≤ —Å–µ–±—è –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏–∑ ¬´–ß–µ—Ç—ã—Ä–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ø—É–Ω–∫—Ç–æ–≤¬ª –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –∏–¥–µ—é —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è ¬´—Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞¬ª, –∞ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ—Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è —Å–∏–ª. –ù–æ –≤ –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–º –∏—Ç–æ–≥–µ —Å–æ–≥–ª–∞—à–µ–Ω–∏–µ —Å—É—Ä–æ–≤–æ –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–ª–æ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—é. –ü–æ—Ç–µ—Ä—è–≤—à—É—é –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–∫–æ–ª–æ 10 % —Å–≤–æ–µ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏, –Ω–æ –∏ –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω–Ω—É—é –≤–∑—è—Ç—å –Ω–∞ —Å–µ–±—è –≤—Å—é –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∑–∞ –≤–æ–π–Ω—É –∏ –≤—ã–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ä–µ–ø–∞—Ä–∞—Ü–∏–∏. –û–±—â–∞—è —Å—É–º–º–∞ –≤—ã–ø–ª–∞—Ç –≤ 1921 –≥. —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –æ–∫–æ–ª–æ 6,6 –º–ª—Ä–¥ —Ñ—É–Ω—Ç–æ–≤ —Å—Ç–µ—Ä–ª–∏–Ω–≥–æ–≤.

Кроме того, вооружённые силы Германии тоже были сокращены. Её постоянная армия теперь могла насчитывать лишь 100 000 человек, а производство боеприпасов и оружия разрешено лишь нескольким заводам. Условия договора также запрещали строительство бронеавтомобилей, танков и подводных лодок. Неудивительно, что Германия резко выразила недовольство этими условиями, но в конечном итоге была вынуждена их принять. 28 июня 1919 года в Зеркальном зале — центральной галерее Версальского дворца во Франции — союзниками с Германией подписан Версальский договор, — как его стали называть с тех пор.

–°—Ç–æ–ª–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –∏–¥–µ–æ–ª–æ–≥–∏–π: –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω VS –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ

Вудро Вильсон (США). Его «Четырнадцать пунктов» были основаны на идеалистическом видении «мира без победы». Ключевые идеи, вошедшие в договор:

Самоопределение наций (Пункт 9-13). Привело к появлению новых независимых государств в Восточной Европе: Польша, Чехословакия, Прибалтийские государства, — за счёт территорий бывших империй, включая Германию.

–°–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –õ–∏–≥–∏ –ù–∞—Ü–∏–π (–ü—É–Ω–∫—Ç 14). –î–æ–ª–∂–Ω–æ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—É—é –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞—Ç—å —Å–ø–æ—Ä—ã –º–∏—Ä–Ω—ã–º –ø—É—Ç—ë–º. –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω —Å—á–∏—Ç–∞–ª —ç—Ç–æ –∫—Ä–∞–µ—É–≥–æ–ª—å–Ω—ã–º –∫–∞–º–Ω–µ–º –±—É–¥—É—â–µ–≥–æ –º–∏—Ä–∞.

Жорж Клемансо (Франция). «Тигр Франции» был прагматиком и мыслил категориями национальной безопасности и возмездия. Его цели:

–ë–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –æ—Ç –±—É–¥—É—â–µ–π –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–π –∞–≥—Ä–µ—Å—Å–∏–∏. –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏—è –¥–≤–∞–∂–¥—ã –∑–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ 50 –ª–µ—Ç –±—ã–ª–∞ –∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–π –≤—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–∏—è: 1870, 1914.

–í–æ–∑–º–µ–∑–¥–∏–µ –∏ –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏—è. –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—è –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –∑–∞ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏—è –∏ –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏.

–û—Å–ª–∞–±–ª–µ–Ω–∏–µ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏. –°–¥–µ–ª–∞—Ç—å –µ—ë —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–∏ –∏ –≤ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ–π –∫ –Ω–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ.

–ö–∞–∫ —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∏–µ –ø—Ä–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –≤ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–µ?.. ‚Äî —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç –ø—Ä–∏–≤–µ—Ä–µ–¥–ª–∏–≤—ã–π —á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª—å. –û—Ç–≤–µ—Ç–∏–º‚Ķ –î–æ–≥–æ–≤–æ—Ä —Å—Ç–∞–ª –Ω–µ–∫–∏–º –≥–∏–±—Ä–∏–¥–æ–º, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Å—É—Ä–æ–≤—ã–µ –º–µ—Ä—ã –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ–¥—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –∏–¥–µ–∞–ª–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø—ã –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω–∞.¬Ý–í –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–º —Å—á—ë—Ç–µ –∂–∞–∂–¥–∞ –≤–æ–∑–º–µ–∑–¥–∏—è –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Å–∏–ª–∞ –∏–¥–µ–∞–ª–∏–∑–º –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω–∞. –î–æ–≥–æ–≤–æ—Ä –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—É—Ä–æ–≤–æ –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–ª –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏—é, –Ω–æ ‚Äî –Ω–µ —Å–º–æ–≥ —Å–æ–∑–¥–∞—Ç—å —Å—Ç–∞–±–∏–ª—å–Ω–æ–π –∏ –¥–æ–ª–≥–æ–≤–µ—á–Ω–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –î–ª—è –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏ –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–∏–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä —Å—Ç–∞–ª ¬´–í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–∏–º –¥–∏–∫—Ç–∞—Ç–æ–º¬ª ‚Äî —É–Ω–∏–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ-–Ω–µ—Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤—ã–º –º–∏—Ä–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ–¥–ø–∏—Ç—ã–≤–∞–ª —Ä–µ–≤–∞–Ω—à–∏—Å—Ç—Å–∫–∏–µ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏—è, –æ–±–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –ø–ª–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –ø–æ—á–≤–æ–π –¥–ª—è –Ω–∞—Ü–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–π –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥—ã. –ì–∏—Ç–ª–µ—Ä –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ —Å—ã–≥—Ä–∞–ª –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –æ–±–∏–¥–µ, —á—Ç–æ–±—ã –≤ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–µ –ø—Ä–∏–π—Ç–∏ –∫ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏.

–î–ª—è –º–∏—Ä–∞ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä —Å–æ–∑–¥–∞–ª —Ö—Ä—É–ø–∫—É—é —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–≤–µ—Å–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ä—É—Ö–Ω—É–ª–∞ –≤—Å–µ–≥–æ —á–µ—Ä–µ–∑ 20 –ª–µ—Ç. –ò—Å—Ç–æ—Ä–∏–∫–∏ —á–∞—Å—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—é—Ç –í–µ—Ä—Å–∞–ª—å—Å–∫–∏–π –º–∏—Ä –∫–∞–∫ –æ–¥–Ω—É –∏–∑ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö –ø—Ä–∏—á–∏–Ω –í—Ç–æ—Ä–æ–π –º–∏—Ä–æ–≤–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Å–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏—Ç—å ¬´—Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤—ã–π –º–∏—Ĭª –í–∏–ª—å—Å–æ–Ω–∞ —Å ¬´–∫–∞—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –º–∏—Ä–æ–º¬ª –ö–ª–µ–º–∞–Ω—Å–æ, –Ω–æ –≤ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª—Å—è –Ω–µ–∂–∏–∑–Ω–µ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã–π –≥–∏–±—Ä–∏–¥, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –Ω–∏ –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–º–∏—Ä–µ–Ω–∏—è, –Ω–∏ –¥–æ–ª–≥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω–æ–π —Å—Ç–∞–±–∏–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –í–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—Ç—å –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é ‚Äî –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–∞–∑! ‚Äî –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –æ–ø—è—Ç—å –Ý–æ—Å—Å–∏–∏, —Ç–æ—á–Ω–µ–µ, —É–∂–µ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–º—É –°–æ—é–∑—É...

![]() ‚Äã

‚Äã