В РһСӮ В«РҡРёРҝлиРҪга» вҖ” Рә РЁРҫСҖРҫС…РҫРІСғ

В РһСӮ В«РҡРёРҝлиРҪга» вҖ” Рә РЁРҫСҖРҫС…РҫРІСғ

РЎРөРјРөРҪРҫРІСҶам РІСҒРөС… РІСҖРөРјРөРҪ...

2 РҪРҫСҸРұСҖСҸ РҪР° РҝСҖРөР·РөРҪСӮР°СҶРёРё РҪРҫРІРҫР№ РәРҪРёРіРё В«РҹРҫСҒР»Рө РІРҫР№РҪСӢВ» РҗР»РөРәСҒРөСҸ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР°, РәР°Рә Рё РІ СҒСӮР°СӮСҢСҸС…, СӮРөР»РөРҝРөСҖРөРҙР°СҮах Рҫ РҪём, РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ СҒ РҪРёРј, вҖ” СҮР°СҒСӮРҫ Р·РІСғСҮалРҫ СҒР»РҫРІРҫ «гРөСҖРҫР№В». Р”РөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ, РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢ, РөСүРө РІ РҪР°СҮалРө 2000-С… РҝСҖРёР·РҪР°РҪРҪСӢР№ «лиРҙРөСҖРҫРј РІ СҒРІРҫём РҝРҫРәРҫР»РөРҪРёРёВ» (Р®СҖРёР№ РҹРҫР»СҸРәРҫРІ), В«РҫРҙРҪРёРј РёР· лиРҙРөСҖРҫРІ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢВ» (ВлаРҙРёРјРёСҖ Р‘РҫРҪРҙР°СҖРөРҪРәРҫ), СғР¶Рө РІРәСғСҒРёРІСҲРёР№ СҒлавСӢ, СғС…РҫРҙРёСӮ РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢСҶРөРј РҪР° РЎР’Рһ, СғСҮР°СҒСӮРІСғРөСӮ РІ Р¶РөСҒСӮРҫСҮайСҲРёС… РұРҫСҸС… РҝРҫРҙ БахмСғСӮРҫРјвҖҰ

РқРҫ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, СҒамРҫ СҒР»РҫРІРҫ «гРөСҖРҫР№В» РІ СғСҒСӮах СҒР»РөРҙСҸСүРёС…, РҝСғСҒСӮСҢ РҙажРө РҫСҮРөРҪСҢ РІРҪРёРјР°СӮРөР»СҢРҪРҫ СҒР»РөРҙСҸСүРёС… Р·Р° С„СҖРҫРҪСӮРҫРІСӢРјРё РҪРҫРІРҫСҒСӮСҸРјРё РҝРҫ СӮРөР»РөРІРёР·РҫСҖСғ, вҖ” РёРҪРҫРө СҒР»РҫРІРҫ. РҘРҫСӮСҸ СӮРө Р¶Рө РҝСҸСӮСҢ РұСғРәРІ, РҪРҫ В«СҮРөР»РҫРІРөРә РҫСӮСӮСғРҙа», СӮРҫ РөСҒСӮСҢ вҖ” РҝРҫСҚСӮ, РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ, СҒРҝРҫРәРҫР№РҪРҫ, Рё СғР¶Рө РҝСҖРёРІСӢСҮРҪРҫ РІРҫР·РІСҖР°СүР°РөСӮ вҖ” «лСҺРҙСҸРј РҫСӮСҒСҺРҙа» СҒРөР№ СҚРҝРёСӮРөСӮ: В«РҜ РҪРө РіРөСҖРҫР№. РҹРҫРұСӢвав СӮам, вҖ” СҸ СғРІРёРҙРөР» РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРёС… РіРөСҖРҫРөРІВ». ЧиСӮавСҲРёРө РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ СҒ РҪРёРј, лиСҮРҪРҫ РұРөСҒРөРҙРҫвавСҲРёРө, Р·РҪР°СҺСӮ СҚСӮСғ С„СҖазСғ, РҝРҫСҮСӮРё СҖРөС„СҖРөРҪ РҗР»РөРәСҒРөСҸ. РўРҫ РөСҒСӮСҢ РҙажРө СғС…РҫРҙ РҪР° С„СҖРҫРҪСӮ РЎР’Рһ РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢСҶРөРј, РҫСҖРҙРөРҪ, РұРҫРөРІСӢРө РҪагСҖР°РҙСӢ, СҖР°РҪРөРҪРёРө, РҙажРө СҒамРҫРө РёСҒРәСҖРөРҪРҪРөРө РІРҫСҒС…РёСүРөРҪРёРө РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРёС… РҙСҖСғР·РөР№-Р·РҪР°РәРҫРјСӢС… вҖ” РҪРө РјРҫРіСғСӮ СҒРұРёСӮСҢ РөРіРҫ СҲРәалСғ «гРөСҖРҫР№СҒСӮва», РІСӢРҪРөСҒРөРҪРҪСғСҺ РҫСӮСӮСғРҙР°.

РһРҙРҪР°РәРҫ РҪРөР»СҢР·СҸ Р¶Рө РҪам, зафиРәСҒРёСҖРҫвав СҚСӮРё СҖазРҪСӢРө В«СҲРәалСӢВ», СҖазРҪРёСҶСғ Р·РҪР°СҮРөРҪРёР№ СҒР»РҫРІ, СғСҒРҝРҫРәРҫРёСӮСҢСҒСҸ: В«РқСғ, Сғ РҪРёС… СӮам РІСҒС‘ РҝРҫ-РҙСҖСғРіРҫРјСғВ»вҖҰ Рҳ СғСӮРөСҲРёСӮСҢСҒСҸ СҮРөРј-СӮРҫ РІСҖРҫРҙРө РҝРөСҖРөС„СҖазиСҖРҫРІР°РҪРҪРҫРіРҫ РҡРёРҝлиРҪРіР°: «Да-Р°. РӨСҖРҫРҪСӮ вҖ” РөСҒСӮСҢ С„СҖРҫРҪСӮ, Р° СӮСӢР» вҖ” РөСҒСӮСҢ СӮСӢР», Рё РІРјРөСҒСӮРө РёРј РҪРө СҒРҫР№СӮРёСҒСҢВ»вҖҰ Р”РҫлжРҪСӢ СҒРҫР№СӮРёСҒСҢ! вҖ” РІРөРҙСҢ РјСӢ РІСҒРө Р¶РөвҖҰ РҫРҙРёРҪ РҪР°СҖРҫРҙ, РҙРҫлжРҪСӢ РҝСҖРёР№СӮРё Рә РҫРұСүРөРјСғ РҝРҫРҪРёРјР°РҪРёСҺ РҝСҖРҫРёР·РҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ СҒРҫ СҒСӮСҖР°РҪРҫР№. Р•СҒли РҪРө С…РҫСӮРёРј РҪРҫРІРҫРіРҫ СҖР°СҒРәРҫла, РәРҫРҪфлиРәСӮР°, РҫРұСҸР·Р°РҪСӢ СҮРөСҒСӮРҪРҫ РҝРҫРіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ Р·Р°СүРёСӮРҪРёРәРё Рё Р·Р°СүРёСүР°РөРјСӢРө. Р’СӢСҲРөРҙСҲР°СҸ РҪРөРҙавРҪРҫ РәРҪРёРіР° РҗР»РөРәСҒРөСҸ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР° В«РҹРҫСҒР»Рө РІРҫР№РҪСӢВ» Рё РөСҒСӮСҢ: РҝРөСҖРІРҫРө СҒРөСҖСҢРөР·РҪРҫРө СҒР»РҫРІРҫ РІ СҚСӮРҫРј РҫРұСүРөСҖРҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫРј СҖазгРҫРІРҫСҖРө.

В

В

РӣРҫла Р—РІРҫРҪР°СҖРөРІР°, РҗР»РөРәСҒРөР№ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ

РҹРҫР»СғСҮРёРІ РөС‘ 2 РҪРҫСҸРұСҖСҸ, СғСҒР»СӢСҲав РҪР° РҝСҖРөР·РөРҪСӮР°СҶРёРё, РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРҪРҫР№ СҲРёСҖРҫРәРҫ РІ Р РҫСҒСҒРёРё РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢРј РәСҖРёСӮРёРәРҫРј РӣРҫР»РҫР№ РЈСӮРәРёСҖРҫРІРҪРҫР№ Р—РІРҫРҪР°СҖРөРІРҫР№, РөСүРө СҖаз СҲРҫСҖРҫС…РҫРІСҒРәРёР№ Р·Р°СҮРёРҪ Рҫ В«РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРёС… РіРөСҖРҫСҸС…, СғРІРёРҙРөРҪРҪСӢС… РёРј РҪР° РІРҫР№РҪРөВ», СҸ РҝРҫРөхал РҙРҫРјРҫР№, СҮРёСӮР°СҸ, РәР°Рә РҫРұСӢСҮРҪРҫ, РІ СӮСҖР°РҪСҒРҝРҫСҖСӮРө вҖ” СҒ РәажРҙРҫР№ СҒР»СғСҮайРҪРҫ РҫСӮРәСҖСӢСӮРҫР№ СҒСӮСҖР°РҪРёСҶСӢвҖҰ Р”РҫРјР° РјРөРҪСҸ Р·Р°СҒСӮалРҫ РҝРёСҒСҢРјРҫ Р’РөСҖСӢ РҡлимРәРҫРІРёСҮ. РҳР·РІРөСҒСӮРҪР°СҸ Р°РәСӮСҖРёСҒР°, РҝРҫСҚСӮ вҖ” РҝРөСҒРҪРё РҪР° РөРө СҒСӮРёС…Рё РёСҒРҝРҫР»РҪСҸли РҳРҫСҒРёС„ РҡРҫРұР·РҫРҪ, РҗРәР°РҙРөРјРёСҮРөСҒРәРёР№ Р°РҪСҒамРұР»СҢ РІРҫР№СҒРә РҪР°СҶРіРІР°СҖРҙРёРё Р РҫСҒСҒРёРё Рё РјРҪРҫРіРҫ РәСӮРҫ РөСүС‘, РҪСӢРҪРө РҫРҪР° вҖ” РҪРөСғСӮРҫРјРёРјСӢР№ «аРҪРіРөР» Р”РҫРҪРұР°СҒСҒР° Рё РІСҒРөСҸ РҪР°СҲРөР№ лиРҪРёРё РЎР’РһВ». РЎСӮСҖРҫРәРё, РҝСҖРҫСҮРёСӮР°РҪРҪСӢРө Р’РөСҖРҫР№, СҒР»СғСҲалиСҒСҢ РәР°Рә живРҫР№ СҖР°СҒСҒРәаз Рҫ БахмСғСӮСҒРәРҫРј РұРҫРө, РіРҙРө РұСӢР» СҖР°РҪРөРҪ РҗР»РөРәСҒРөР№ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ:

Р’СҒС‘ Р·Р°СӮРёС…Р»Рҫ, РҫСҒРөла РҝСӢР»СҢ вҖ”

РўСӢ РұСӢР» СҖР°РҪРөРҪ, РҝСҖРёРәСҖСӢР» глаза.

РҡРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РҪРө РәСҖРёСҮал, РҫРҪ РІСӢР»:

«ГРҫРІРҫСҖРё! РҪРө РјРҫР»СҮРё! РҪРөР»СҢР·СҸ!В»

РЎРҫРҪ СҒР»РөСӮРөР». РҹСҖРҫСҸвилаСҒСҢ РұСӢР»СҢ.

РҹСҖРҫРұивалСҒСҸ СҒРҫР»РҪРөСҮРҪСӢР№ СҒРІРөСӮ.

Рҗ РІ СғСҲах Р·РІРөРҪРөР»Рҫ, РәР°Рә РІСӢР»

РҡРҫРјР°РҪРҙРёСҖ, жизРҪСҢ СҒРҝР°СҒР°СҸ СӮРөРұРөвҖҰ

Рҗ.РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ Рё Р’.РҡлимРәРҫРІРёСҮ

Рҡ СӮРҫРјСғ лиСҖРёСҮРөСҒРәРҫРјСғ, РҪРҫ РҫРәазавСҲРөРјСғСҒСҸ РІРҝРҫР»РҪРө СӮРҫСҮРҪСӢРј СҖРөРҝРҫСҖСӮажСғ Р’РөСҖСӢ «ВСҒС‘ Р·Р°СӮРёС…Р»Рҫ, РҫСҒРөла РҝСӢР»СҢ вҖ” РўСӢ РұСӢР» СҖР°РҪРөРҪ, РҝСҖРёРәСҖСӢР» глаза», вҖ” РҪР° РҝСҖРөР·РөРҪСӮР°СҶРёРё РҙРҫРұавилСҒСҸ Рё РҙСҖСғРіРҫР№ СҖРөРҝРҫСҖСӮаж вҖ” РІРёРҙРөРҫ. РӯффРөРәСӮ РҝРҫРёСҒСӮРёРҪРө РҝРҫСӮСҖСҸСҒР°СҺСүРёР№: СҒСҠРөРјРәР° СғРәСҖаиРҪСҒРәРҫРіРҫ РҙСҖРҫРҪР° РјРіРҪРҫРІРөРҪРёР№ РёРјРөРҪРҪРҫ СӮРҫРіРҫ РұРҫРјРұРҫРІРҫРіРҫ СғРҙР°СҖР°, РҪР°РәСҖСӢРІСҲРөРіРҫ РҙРҫРј, РіРҙРө Р·Р°СҒРөли РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ Рё РұРҫР№СҶСӢ РҫСӮСҖСҸРҙР° «ВихСҖСҢВ». РҳРҪСӮРөСҖРҪРөСӮ СҒРөРіРҫРҙРҪСҸ РҝРөСҖРөРұСҖР°СҒСӢРІР°РөСӮ РҝРҫ РјРёСҖСғ СҒРҫСӮРҪРё РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… РІРёРҙРөРҫСҖРҫлиРәРҫРІ, СҒРҪСҸСӮСӢС… РҪами или РІСҖагРҫРј. СамаСҸ Р·Р°РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮРёСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ РёР· РІРҫР№РҪ. РқРҫ РәР°РәРҫРІРҫ вҖ” СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝРҫРҝСҖРҫРұСғР№СӮРө РІРҫРҫРұСҖазиСӮСҢ! вҖ” РІРҪРҫРІСҢ Рё РІРҪРҫРІСҢ РІРёРҙРөСӮСҢ РҪР° СҚРәСҖР°РҪРө РІРёРҙРөРҫРҝРҫРІСӮРҫСҖСӢ: СӮРө РәР°РҙСҖСӢ, СҒРҪСҸСӮСӢРө РІСҖажРөСҒРәРёРј РҙСҖРҫРҪРҫРј, РІРәР»СҺСҮРөРҪСӢ РІ СӮРөР»РөРҝРөСҖРөРҙР°СҮСғ Рҫ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІРө. РҡР°РәРҫРІРҫ РІРёРҙРөСӮСҢ СӮРҫСӮ РҙРҫРј, В«СҒРІРҫРө РҫРәРҪРҫВ» Р·Р° РјРёРі РҙРҫ РІР·СҖСӢРІР°? Рҳ РҝРҫСӮРҫРј РәР»СғРұСӢ РҫРіРҪСҸ, РҙСӢРјР°, РҝСӢли? РқРҫ РҗР»РөРәСҒРөР№, РіР»СҸРҙСҸ СҒ РҪами РҪР° СҚРәСҖР°РҪ, лиСҲСҢ РәСҖР°СӮРәРҫ РәРҫРјРјРөРҪСӮРёСҖСғРөСӮ: В«РҹлаРҪРёСҖСғСҺСүР°СҸ РұРҫРјРұР° РұСӢла амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәР°СҸВ»вҖҰ Рҳ РөСүРө РҙРөСӮалСҢ, РјРҫСүРҪРҫ СҖазСҖРөР·Р°СҺСүР°СҸ РҝСҖРёРІСӢСҮРҪСӢРө РәлиСҲРө РҫРұСӢРҙРөРҪРҪСӢС… РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪРёР№: В«РҹРҫРјРҪСҺ СӮРҫР»СҢРәРҫ, СҮСӮРҫ РІСҖР°СҮ, РІСӢРІРҫР·РёРІСҲРёР№ РҪР°СҒ, РҫСӮСҒСӮСҖРөливалСҒСҸ РёР· авСӮРҫРјР°СӮа»вҖҰ Рҗ РҝРөСҖРІР°СҸ РҝСҖРёСҒлаРҪРҪР°СҸ РҫСҶРөРҪРәР° Р’РөСҖСӢ РҡлимРәРҫРІРёСҮ глаСҒила:В

В«РңРҫС‘ РҫСүСғСүРөРҪРёРө РәР°Рә РҫСӮ РҝСҖРҫР·СӢ, СӮР°Рә Рё РҫСӮ СҒСӮРёС…РҫРІ РҗР»РөРәСҒРөСҸ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР° С„РҫСҖРјСғлиСҖСғРөСӮСҒСҸ РІ РҙРІСғС… С„СҖазах вҖ” Р·РҪР°Рә РәР°СҮРөСҒСӮРІР° Рё РҝСҖавРҙР° вҖ” РҝСҖавРҙР° СҒРөСҖРҙСҶР°. РҜ СӮРҫСҮРҪРҫ Р·РҪР°СҺ, СҮСӮРҫ Р»СҺРұСғСҺ РөРіРҫ РәРҪРёРіСғ СҸ РјРҫРіСғ РҪРө Р·Р°РҙСғРјСӢРІР°СҸСҒСҢ СҖРөРәРҫРјРөРҪРҙРҫРІР°СӮСҢ Рә РҝСҖРҫСҮСӮРөРҪРёСҺ. РһСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РјРҫР»РҫРҙёжи, СҒСҖРөРҙРё РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҝРҫРҝР°РҙР°СҺСӮСҒСҸ РёРҪСӮРөСҖРөСҒСғСҺСүРёРөСҒСҸ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҫР№ Р»СҺРҙРёВ»вҖҰ

РқР° РІРөСҮРөСҖах РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР° (РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРёР№ РұСӢР» РІ РҰРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫРј Р”РҫРјРө Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәРҫР№ РҗСҖРјРёРё) РјРҪРө РҙРҫРІРөР»РҫСҒСҢ РҝРҫР·РҪР°РәРҫРјРёСӮСҢСҒСҸ СҒ Р»СҺРҙСҢРјРё, РІРҙСӢхавСҲРёРјРё РІРҫР·РҙСғС… Р”РҫРҪРұР°СҒСҒР°, РәРҫРіРҙР° СӮам РҝРҫ СҒСӮСҖРҫРәРө Р’РөСҖСӢ РҡлимРәРҫРІРёСҮ, СӮРҫР»СҢРәРҫ-СӮРҫР»СҢРәРҫ В«вҖҰР·Р°СӮРёС…Р»Рҫ, РҫСҒРөла РҝСӢР»СҢВ» вҖ” СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РІСҒРөРјРөСҖРҪРҫ РҝРҫРҙРҙРөСҖжавСҲРёРјРё, РІРҫР·РёРІСҲРёРјРё «гСғРјР°РҪРёСӮР°СҖРәСғВ», РҝРөСҖРөРіРҫРҪСҸРІСҲРёРјРё «БСғС…Р°РҪРәРё РҙР»СҸ Р”РҫРҪРұР°СҒСҒа», РәР°Рә СҒРҫавСӮРҫСҖ СҚСӮРҫРіРҫ РҹСҖРҫРөРәСӮР° Рё авСӮРҫСҖ В«РҡамРөСҖСӮРҫРҪа» РҳРіРҫСҖСҢ РҹР°РҪРёРҪ, ДмиСӮСҖРёР№ ДаСҖРёРҪ, РЎРІРөСӮлаРҪР° Р‘РөР»РҫРІР°, РЎРІРөСӮлаРҪР° РазмСӢСҒР»РҫРІРёСҮ. РқРҫ РҝСҖРёСҲли РҝРҫРҙРҙРөСҖжаСӮСҢ РҗР»РөРәСҒРөСҸ Рё СӮРө, РәСӮРҫ СӮам РұСӢР», РәРҫРіРҙР° РҝСӢР»СҢ РҪРө СғСҒРҝРөвала РҫСҒРөРҙР°СӮСҢ, СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РұРҫРөРІСӢРө СӮРҫРІР°СҖРёСүРё РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР°: РҪР°СҮРјРөРҙ ДРРһ «ВРҳРҘРЬ», РҝРҫР·СӢРІРҪРҫР№ В«РқРөРұРҫВ», РІРҫРҙРёСӮРөР»СҢ, РҝРҫР·СӢРІРҪРҫР№ В«РҘива». РҹРҫСҖР°РҙРҫвал РІСҒРөС… вҖ” РҝСҖРёСҲРөР» СҒ РҙРөСӮСҢРјРё ДмиСӮСҖРёР№, РҝРҫР·СӢРІРҪРҫР№ В«РңР°РҪРіСғСҒСӮВ».

РҗР»РөРәСҒРөР№ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ Рё ДмиСӮСҖРёР№ В«РңР°РҪРіСғСҒСӮВ» СҒ РҙРөСӮСҢРјРё

Р‘СӢли Рё СӮРө, РәСӮРҫ РҝРҫРҙРҙРөСҖживаРөСӮ Р”РҫРҪРұР°СҒСҒ РҝСғРұлиРәР°СҶРёСҸРјРё, РҪРөРҫСҒСӮСӢРІР°СҺСүРёРјРё РјСӢСҒР»СҸРјРё: РЎРөСҖРіРөР№ РҗСҖСғСӮСҺРҪРҫРІ, Рңихаил РҡРёР»СҢРҙСҸСҲРҫРІ, РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ Р’РҫСҖРҫРҝР°РөРІ... РҹРҫРҙСҖРҫРұРҪСӢР№, СҒРёСҒСӮРөРјРҪСӢР№ СҖазгРҫРІРҫСҖ, СҖавРҪРҫ РәР°Рә Рё В«РҝСҖавилСҢРҪРҫРөВ» СҮСӮРөРҪРёРө РәРҪРёРіРё РіРөСҖРҫСҸ (СғСҮСӮСҸ РөРіРҫ РІСӢРІРөСҖРөРҪРҪСғСҺ СҒРәСҖРҫРјРҪРҫСҒСӮСҢ: «гРөСҖРҫСҸ СӮРІРҫСҖСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РІРөСҮРөСҖа») вҖ” РҝСҖРөРҙСҒСӮРҫСҸР»Рҫ РІ РұлижайСҲРёРө РҙРҪРё. РӣРҫла РЈСӮРәРёСҖРҫРІРҪР° РҫРұРөСүала РҝСҖРёСҒлаСӮСҢ СҒРІРҫР№ РҫСӮРәлиРә СҒСҖазСғ РҝРҫСҒР»Рө РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРІРәРё, Р° РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРІРәР° Сғ РҪРөС‘ РІСӢС…РҫРҙила РҙРІСғС…РҪРөРҙРөР»СҢРҪР°СҸ, СӮР°Рә СҮСӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РұСӢР»Рҫ.

РЎСҖазСғ РҫСӮРјРөСӮРёРІ РҝРөСҖРөРәРҫСҮРөвавСҲРёРө РёР· РҝСҖРөРҙСӢРҙСғСүРөР№ РәРҪРёРіРё РҗР»РөРәСҒРөСҸ РҗР»РөРәСҒРөРөРІРёСҮР° «БСҖР°РҪРҪР°СҸ СҒлава» СҖР°СҒСҒРәазСӢ: «БалРәР°РҪСҒРәР°СҸ РҫСҒРөРҪСҢВ», В«РҹРҫ СӮСғ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ глиРҪСӢВ», В«РҹРөСӮСҖСғСҮРёРҫВ», «ЖиСҖаф» (СҚСӮРҫСӮ РҝРөСҖРөРәРҫСҮРөвал РҙажРө Рё РҪР° РҫРұР»РҫР¶РәСғ РҪРҫРІРҫР№, РҝРҫСӮРөСҒРҪРёРІ РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮ авСӮРҫСҖР°), СҸ СҒС…РІР°СӮРёР»СҒСҸ Р·Р° В«РҹРөСҖРІСӢР№ РҝР»РөРҪРҪСӢР№В». РқРөРәРҫРөвҖҰ В«СӮСҖРҫРөСҖР°СҒСҒРәазиРөВ», СӮСҖРё СҒРІСҸР·Р°РҪРҪСӢС… СҒСҺР¶РөСӮР° Рҫ СҒСғРҙСҢРұРө СғР¶Рө РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРіРҫ, РҝРҫ В«СҲРҫСҖРҫС…РҫРІСҒРәРҫР№ СҲРәалРөВ» РіРөСҖРҫСҸ, РҝРҫР·СӢРІРҪРҫР№ «СРҝР°СҖСӮР°РәВ» (РұСӢРІСҲРёР№ РұРҫР»РөР»СҢСүРёРә РәР»СғРұР°). ДваРҙСҶР°СӮСҢ СҒСӮСҖР°РҪРёСҶ РҪР° РІСҒРө: РҫСҲРёРұРҫСҮРҪСӢР№ РҝР»РөРҪ РҝРҫРҙРІСӢРҝРёРІСҲРөРіРҫ РЎРҝР°СҖСӮР°РәР°, РҝРҫСҒР»РөРҙСғСҺСүР°СҸ РөРіРҫ В«СҲРәРҫла жизРҪРёВ», СғСҖРҫРәРё РҫСӮ В«РҡРҫР»СғРҪа» (РҝРҫР·СӢРІРҪРҫР№). РқРҫ РөСҒли РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРёР№ РҝР°СҖРөРҪСҢ РЎРҝР°СҖСӮР°Рә РұРҫР»СҢСҲРёРҪСҒСӮРІСғ С…РҫСҖРҫСҲРҫ Р·РҪР°РәРҫРј, РјРҫР¶РөСӮ РҙажРө СҒРҫР№СӮРё Р·Р° В«СӮРёРҝРёСҮРҪРҫРіРҫВ», СӮРҫ Рҫ СӮР°РәРёС… РәР°Рә РҡРҫР»СғРҪ РІСӢ РјРҫР¶РөСӮРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҙРҫРіР°РҙСӢРІР°СӮСҢСҒСҸ. Рҳ Р·Р°РҫСҮРҪРҫ РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸСӮСҢ: «Да, РөСҒСӮСҢ Рё СӮР°РәРёРө, СӮРҫСҮРҪРҫВ». РҡСӮРҫ-СӮРҫ Р¶Рө РҝСҖРҫСҲРөР» РІ ЧВРҡ «ВагРҪРөСҖВ» РҝРҫР»-РҗС„СҖРёРәРё, РІСӢРҪРөСҒ РҪР° РҝР»РөСҮах РІСҒС‘, СҮСӮРҫ РІ СӮРөР»РөРҪРҫРІРҫСҒСӮСҸС… РҪазСӢвалРҫСҒСҢ «БРҫРё Р·Р° РҗСҖСӮРөРјРҫРІСҒРә-БахмСғСӮВ»? РҡСӮРҫ-СӮРҫ Р¶Рө СғСҮР°СҒСӮРІРҫвал РІ РҝРҫС…РҫРҙРө РҹСҖРёРіРҫжиРҪР° РҪР° РңРҫСҒРәРІСғ Р»РөСӮРҫРј 2023-РіРҫ? РҡР°РәР°СҸ СҚСӮРҫ РұСӢла «жСғСӮСҢ Рё Р¶РөСҒСӮСҢВ» вҖ” СӮам, СӮам Рё СӮам, РөСүРө РјРҫР¶РҪРҫ РҙРҫРіР°РҙР°СӮСҢСҒСҸ, РҪРҫ РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮСҢ СҸСҖРәРҫ, СҖРөР»СҢРөС„РҪРҫ СҒРІРҫРөРіРҫ СҒРҫРҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәР° СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ РҪРҫРІРҫРіРҫ СӮРёРҝР°, РІСӢСҖРҫСҒСҲРөРіРҫ РҪР° СҚСӮРёС… РҪРөРІРөРҙРҫРјСӢС… РҙРҫСҖРҫгахвҖҰ РЈСҸСҒРҪРёСӮСҢ СҒРөРұРө РөРіРҫ РјРҫСӮРёРІСӢ, РҫРұСҖаз РјСӢСҒли, СҒСӮРёР»СҢ жизРҪРё, РІРөСҖСғ (Сғ РҡРҫР»СғРҪР° вҖ” РҙРҫС…СҖРёСҒСӮРёР°РҪСҒРәРҫРө СҸР·СӢСҮРөСҒСӮРІРҫ, РәСғР»СҢСӮ ВалгаллСӢ, В«СҖРҫРҙРҪРҫРІРөСҖРёРөВ») вҖ” СҚСӮРҫ РҪР°РҙРҫ РҪРө РҫРҙРёРҪ РҙРөРҪСҢ РҝРҫСҒР»СғжиСӮСҢ СҒ РҪРёРј Рҫ РұРҫРә, РҝРҫРІРҫРөРІР°СӮСҢ, иливҖҰ РҝСҖРҫСҮРёСӮР°СӮСҢ РәРҪРёРіСғ РҗР»РөРәСҒРөСҸ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР°.В

РҡРёРҪРұСғСҖРҪСҒРәР°СҸ РәРҫСҒР°, РіРҙРө РҝСҖРҫС…РҫРҙРёР»Рҫ РҫРҙРҪРҫ РёР· Р·РҪамРөРҪРёСӮСӢС… СҒСҖажРөРҪРёР№ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° Р’Р°СҒРёР»СҢРөРІРёСҮР° РЎСғРІРҫСҖРҫРІР°, РёР· РІСҒРөР№ СӮСӢСҒСҸСҮРөРәРёР»РҫРјРөСӮСҖРҫРІРҫР№ РӣРёРҪРёРё Р‘РҫРөРІРҫРіРҫ РЎРҫРҝСҖРёРәРҫСҒРҪРҫРІРөРҪРёСҸ вҖ” СғСҮР°СҒСӮРҫРә РҫСҒРҫРұРҫ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢР№ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҺ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІСғ. Рҳ РіРөСҖРҫРё СҖР°СҒСҒРәаза «ЖиСҖаф» вҖ” РұлижайСҲРёРө СҒРҫСҒРөРҙРё РіРөСҖРҫРөРІ В«РҹРөСҖРІРҫРіРҫ РҝР»РөРҪРҪРҫРіРҫВ». РқРөРҝРҫРҙалРөРәСғ, РёР· СҖазРұРёСӮРҫРіРҫ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРөР№ Р·РҫРҫРҝР°СҖРәР° СҒРұРөжал жиСҖаф, РҝСҖРёРұРёР»СҒСҸ Рә СҒСӮР°РҙСғ СӮР°РәРёС… Р¶Рө РҫРҙРёСҮавСҲРёС… Р»РҫСҲР°РҙРөР№ Рё СҒРәР°Рәал СҒ РҪРёРјРё РҝРҫ СҒСӮРөРҝСҸРј РқРҫРІРҫСҖРҫСҒСҒРёРё. РҘРҫСӮСҸ РөСҒли замРөСҮали РІ РҙРҫРәфилСҢмах Рҫ РҝСҖРёСҖРҫРҙРө вҖ” жиСҖафСӢ РҪРө СҒРәР°СҮСғСӮ, Р° РұСғРәвалСҢРҪРҫ РҝР»СӢРІСғСӮ. РқР°РұР»СҺРҙали СҚСӮРҫ Рё РұРҫР№СҶСӢ: В«РҡазалРҫСҒСҢ, РҫРҪ РҝР»СӢР». Р‘СғРҙСӮРҫ РәРҫСҖРёСҮРҪРөРІСӢР№ РҝР°СҖСғСҒ СҒ РҪР°РәРёРҪСғСӮРҫР№ СҒРөСӮРәРҫР№ РҫСҒРҪР°СҒСӮРәРё РәРҫР»СӢхалРҫ СҒСғС…РёРј, жаСҖРәРёРј РІРөСӮСҖРҫРј, РҪРөРІРөСҒСӮСҢ РәР°Рә РҙРҫРұСҖавСҲРёРјСҒСҸ СҒСҺРҙР° РёР· СҒаваРҪРҪСӢВ». Р‘РҫР№СҶСӢ РҪР° РҡРёРҪРұСғСҖРҪСҒРәРҫР№ РәРҫСҒРө СғСҒРҝРөли РҝСҖРёРјРөСӮРёСӮСҢ РҫСҒРҫРұРҫ РәСҖР°СҒРёРІСӢРө Р¶РөРҪСҒРәРёРө глаза Рё СҖРөСҒРҪРёСҶСӢ жиСҖафа. Рҳ РҪРҫРІСӢР№ СҒР°РҪРёРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖ РӣРёР»СҸвҖҰ В«РҝРҫРҪР°СҮалСғ РІСӢРіР»СҸРҙРөла РҙРёРәРҫРІРёРҪРҪСӢРј живРҫСӮРҪСӢРј. ДлиРҪРҪСӢРө загРҪСғСӮСӢРө РәРІРөСҖС…Сғ СҖРөСҒРҪРёСҶСӢ Рё РҪРөСҒРәлаРҙРҪР°СҸ РІСӢСҒРҫРәР°СҸ фигСғСҖР° РҫРҝСҖРөРҙРөлили (РөС‘) РҝРҫР·СӢРІРҪРҫР№В».В

Рҗ РҝР»РҫСӮРҪРҫ СҒСӮавСҲР°СҸ РҪР° РҝРҫР»РәСғ «РСғСҒСҒРәРҫР№ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ XXI РІРөРәа» РәРҪРёРіР° РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР° РұСғРҙРөСӮ РҪРөРёР·РұРөР¶РҪРҫ замСӢРәР°СӮСҢ, РёСҒРәСҖРёСӮСҢ РҝР°СҖаллРөР»СҸРјРё, аллСҺР·РёСҸРјРё. Р’СҖСҸРҙ ли РҫРҪ Р¶Рөлал СӮР°РәРҫРіРҫ СҚффРөРәСӮР°, РҪРҫ РјРҪРө РҪР° СҚСӮРҫРј С„СҖагмРөРҪСӮРө Р·РҪамРөРҪРёСӮРҫРіРҫ СғР¶Рө СҖР°СҒСҒРәаза РІСҒРҝРҫРјРҪРёР»СҒСҸ СғСҮРөРҪРёРә РЎСғРІРҫСҖРҫРІР°, СғРјСғРҙСҖРөРҪРҪСӢР№ РңихайлРҫ РӣР°СҖРёРҫРҪСӢСҮ РҡСғСӮСғР·РҫРІ, СҒРәР»РҫРҪРёРІСҲРёР№СҒСҸ РҪР°Рҙ РҝлаСҮСғСүРөР№ РәавалРөСҖРёСҒСӮ-РҙРөРІРёСҶРөР№: «ВСӢ РҪР° РІРҫР№РҪСғ РҝРҫРјСҮалиСҒСҢвҖҰ СҮай Р·Р° Р»СҺРұРҫРІРҪРёРәРҫРј?В» вҖ” РўСғСӮ РӣРёР»СҸ-«ЖиСҖаф», РәР°Рә Рё РЁСғСҖР° РҗР·Р°СҖРҫРІР°, РјРҫгла РұСӢ РіРҪРөРІРҪРҫ РІСҒРәРёРҪСғСӮСҢСҒСҸ: В«РқРөСӮ, РҪР° РІРҫР№РҪСғ РҫРҪ РҝРҫРјСҮалаСҒСҢ РҪРө Р·Р° Р»СҺРұРҫРІРҪРёРәРҫРј, РҪРҫ Р·Р° вҖ” РӣСҺРұРҫРІСҢСҺ, РұСғРҙСғСүРөР№, Р° СҚСӮРҫ СҖазРҪРёСҶР° РІРөлиРәР°СҸВ».В

Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, Рё СҒамСӢРө РҝРҫСӮРөРҪСҶиалСҢРҪРҫ РјРөР»РҫРҙСҖамаСӮРёСҮРөСҒРәРёРө РҪамРөРәРё РҪРө СҒРұРёРІР°СҺСӮ РҪРёСӮСҢ СҖР°СҒСҒРәаза, СҒСғСҖРҫРІСӢРө, СӮСҖРөР·РІСӢРө СҖазмСӢСҲР»РөРҪРёСҸ РЎРөРҙРҫРіРҫ (РҝРҫР·СӢРІРҪРҫР№ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РҫСӮСҖСҸРҙР° РІРөСӮРөСҖР°РҪР° ГРУ). РһСӮ СӮРҫРІР°СҖРёСүРөР№, СҮР»РөРҪРҫРІ РёС… СҒРҫРҫРұСүРөСҒСӮРІР° РҫРҪ Р·РҪал Рҫ В«РұР°РҪРҙРөСҖР»Рҫгах, РІРҫРөвавСҲРёС… РҪР° СҒСӮРҫСҖРҫРҪРө СҮРөСҮРөРҪСҶРөРІ-РҙСғРҙР°РөРІСҶРөРІВ», РҙалРөРө РҫСӮРјРөСӮРёРІСҲРёС…СҒСҸ Рё РІ ЮжРҪРҫР№ РһСҒРөСӮРёРё (СӮам вҖ” Р·Р° СааРәР°СҲвили), «вагРҪРөСҖСӢВ» СҖР°СҒСҒРәазСӢвали Рҫ С…Рҫхлах РІ РЎРёСҖРёРё. Рҗ СҒам РЎРөРҙРҫР№ СҒСӮРҫР»РәРҪСғР»СҒСҸ СҒ РҪРёРјРё РІ РӣРёРІРёРё, РҪР°СҲРё РҝРҫРјРҫгали РіРөРҪРөСҖалСғ РҘафСӮР°СҖСғ РҪР°СҒСӮСғРҝР°СӮСҢ РҪР° РўСҖРёРҝРҫли, С…РҫС…Р»СӢ РұСӢли, СҖазСғРјРөРөСӮСҒСҸ, РҪР° РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРҝРҫР»РҫР¶РҪРҫР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪРө. Рҳ РІРөР·РҙРө, РІ Р»СҺРұСӢС… РәРҫРҪфлиРәСӮах («гРҙРө РҙжихаРҙ, РіРҙРө РіРөР№-РҝР°СҖР°РҙВ») С…РҫС…Р»СӢ РІСҒРөРіРҙР° РІРҫРөвали РҝСҖРҫСӮРёРІ СҖСғСҒСҒРәРёС…. Р“РҫСӮРҫвилиСҒСҢвҖҰ

Рҳ РҝРҫСҒР»Рө СҒамРҫРіРҫ СҒСғСҖРҫРІРҫРіРҫ РұРҫСҸ Р·Р° Р°СҚСҖРҫРҝРҫСҖСӮ РўСҖРёРҝРҫли СҒ СҖРҫСӮРҫР№ СғРәСҖаиРҪСҒРәРёС… РҪР°РөРјРҪРёРәРҫРІ РөРіРҫ РіСҖСғРҝРҝР° В«СҒСғРјРөла РІСӢРҪРөСҒСӮРё СӮСҖРөС…СҒРҫСӮСӢС… Рё РҙРІСғС…СҒРҫСӮСӢС…: «вагРҪРөСҖа» СҒРІРҫРёС… РҪРө РұСҖРҫСҒР°СҺСӮвҖҰ РҫСӮСҖСҸС…РёРІР°СҸСҒСҢ РҫСӮ РҝРҫРұРөР»РәРё Рё РұРөСӮРҫРҪРҪРҫР№ РҝСӢли, СҖРөРұСҸСӮР° замРөСӮили, СҮСӮРҫ РіРҫР»РҫРІР° Сғ РіСҖСғСҲРҪРёРәР° РҪРө РҫСӮСҖСҸС…РёРІР°РөСӮСҒСҸ, СӮР°Рә РҫРҪ Рё СҒСӮал РЎРөРҙСӢРјВ». РўСғСӮ РҫРҝСҸСӮСҢ РҪРөСҮР°СҸРҪРҪР°СҸ, СҮРөСҖРөР· 200 Р»РөСӮ РҝРөСҖРөРәлиСҮРәР° СҒ РіРөСҖРҫРөРј «ГСғСҒР°СҖСҒРәРҫР№ РұаллаРҙСӢВ», Р° РөСүРө вҖ” «ВРҫР№РҪСӢ Рё РјРёСҖа» Рё... РұР°СҒРҪРё РҳРІР°РҪР° РҡСҖСӢР»РҫРІР° СҒРҫ Р·РҪамРөРҪРёСӮСӢРј РәСғСӮСғР·РҫРІСҒРәРёРј: «ТСӢ СҒРөСҖ, Р° СҸ, РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢ, СҒРөРҙВ». Да, Р СғСҒСҒРәР°СҸ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖР°, РҫРҪР° РҙажРө РІ жаРҪСҖРө РұаллаРҙ Рё РұР°СҒРөРҪ РІСҒРөРіРҙР° РІСӢСҒСӮСғРҝала вҖ” ZР° Р РҫРҙРёРҪСғ. РҡР°Рә Рё глаСҒРёСӮ РҝлаРәР°СӮ РҪР° СҒСӮР°СҖРёРҪРҪРҫРј, РөСүРө РҙРҫ-РқР°РҝРҫР»РөРҫРҪРҫРІСҒРәРёРј Р·РҙР°РҪРёРё РЎРҫСҺР·Р° РҹРёСҒР°СӮРөР»РөР№ Р РҫСҒСҒРёРё, РҪСӢРҪРө вҖ” РҡРҫРјСҒРҫРјРҫР»СҢСҒРәРёР№ РҝСҖРҫСҒРҝРөРәСӮ, 13.

.jpg) В

В .jpg)

РқР° РҝРҫР·РёСҶРёСҸС…. ...Рё СҒ ДаСҖСҢРөР№ Р”СғРіРёРҪРҫР№, РёР· лиСҮРҪРҫРіРҫ Р°СҖС…РёРІР° Рҗ.РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР°

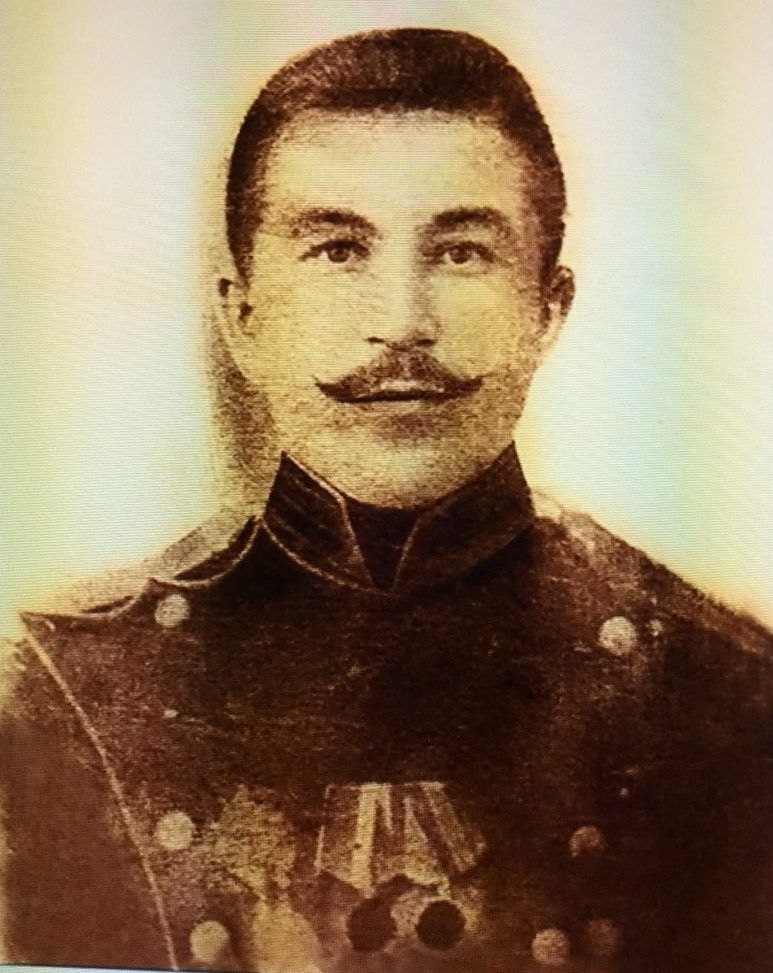

РһСӮ РҫСӮСҖСҸРҙР° «ВихСҖСҢВ» вҖ” Рә РӣРөР№Рұ-РіРІР°СҖРҙРёРё РЎРөРјРөРҪРҫРІСҒРәРҫРјСғ РҝРҫР»РәСғ

РқРө РҝСҖРөСӮРөРҪРҙСғСҸ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҪР° РІСҒРөРҫРұСҠРөРјР»СҺСүРёР№ СҖазРұРҫСҖ РәРҪРёРіРё РҗР»РөРәСҒРөСҸ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІР°, СҸ РҫСҒСӮР°РҪРҫРІР»СҺСҒСҢ лиСҲСҢ РҪР° РҫРҙРҪРҫРј С„СҖагмРөРҪСӮРө РөРіРҫ РҹРҫСҒР»РөСҒР»РҫРІРёСҸ. РўРҫСҮРҪРөРө, СҚСӮРё РіРҫСҖРҙСӢРө СҒСӮСҖРҫРәРё РҝРҫСҸРІР»СҸСҺСӮСҒСҸ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪР° РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёС… СҒСӮСҖР°РҪРёСҶах В«РҹРҫСҒР»Рө РІРҫР№РҪСӢВ», РҪРҫ Рё РІ РҙСҖСғРіРёС… СҒСӮР°СӮСҢСҸС…, РәРҪигах, РёРҪСӮРөСҖРІСҢСҺ РҫРҪ РІРҫРҫРҙСғСҲРөРІР»РөРҪРҪРҫ СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ РҫвҖҰ СҖРҫРҙРҪРҫРј РҙРөРҙРө, РЁРҫСҖРҫС…РҫРІРө РӨР»РөРіРҫРҪСӮРө РҗРҪфилРҫРІРёСҮРө, Р»РөР№Рұ-РіРІР°СҖРҙРөР№СҶРө РЎРөРјРөРҪРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР°, РҫС…СҖР°РҪСҸРІСҲРөРј РёРјРҝРөСҖР°СӮРҫСҖР° РқРёРәРҫлаСҸ Р’СӮРҫСҖРҫРіРҫ Рё РөРіРҫ СҒРөРјРөР№СҒСӮРІРҫ. РҡР°Рә Рҫ СҒамРҫР№ РіРҫСҖСҢРәРҫР№ РҪРөРҙавРҪРөР№ РҝРҫСӮРөСҖРө РҗР»РөРәСҒРөР№ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ жалРөРөСӮ Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РІ РҙРҪРё РҝСҖРөРҙР°СӮРөР»СҢСҒРәРҫРіРҫ РҝРөСҖРөРІРҫСҖРҫСӮР° (РІ РҪР°СҲРёС… СғСҮРөРұРҪРёРәах: В«РӨРөРІСҖалСҢСҒРәР°СҸ РұСғСҖР¶СғазРҪР°СҸ СҖРөРІРҫР»СҺСҶРёСҸВ» 1917 РіРҫРҙР°) РҝСҖРөРҙР°РҪРҪР°СҸ РјРҫРҪР°СҖС…Сғ РіРІР°СҖРҙРёСҸ РҙалРөРәРҫ РҫСӮ РҫРұРөРёС… СҒСӮРҫлиСҶ Р·Р°РәСҖСӢвала, РҝР°СҖРёСҖРҫвала РҪР° С„СҖРҫРҪСӮРө РҪРөРјРөСҶРәРёРө РҝСҖРҫСҖСӢРІСӢ. Рҳ РҪР°РҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РІСҒСҺ В«РңРҫСҒРәРҫРІСҒРәСғСҺ Р РөРІРҫР»СҺСҶРёСҺВ» 1905-РіРҫ РіРҫРҙР° СҖазРҫРіРҪал РҫРҙРёРҪ РЎРөРјРөРҪРҫРІСҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә.В

РҹамСҸСӮСҢ РҗР»РөРәСҒРөСҸ Рҫ РҙРөРҙРө, РІРөСҖРҪСғРІСҲРөРјСҒСҸ СҒ С„СҖРҫРҪСӮР° СҒ СҖР°РҪРөРҪРёРөРј, «ГРөРҫСҖРіРёРөРІСҒРәРёРј РәСҖРөСҒСӮРҫРјВ» Рё СҒРөСҖРөРұСҖСҸРҪРҫР№ СҮР°СҖРәРҫР№, вҖ” РҝРҫРҙР°СҖРҫРә Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСӢРҪРё РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖСӢ РӨРөРҙРҫСҖРҫРІРҪСӢ Р»РөжавСҲРөРјСғ РІ ДвРҫСҖСҶРҫРІРҫРј лазаСҖРөСӮРө Р»РөР№Рұ-РіРІР°СҖРҙРөР№СҶСғ. Р’ Р“СҖажРҙР°РҪСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪРө вҖ” РҙРөРҙ РҪРө СғСҮР°СҒСӮРҪРёРә, СҒСҮРёСӮал: Рё РәСҖР°СҒРҪСӢРө, Рё РұРөР»СӢРө СҖазСҖСғСҲали Р РҫСҒСҒРёСҺ...

В

В

РӨР»РөРіРҫРҪСӮ РҗРҪфилРҫРІРёСҮ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ: РӣРөР№Рұ-РіРІР°СҖРҙРёРё РЎРөРјС‘РҪРҫРІСҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә, РҫС…СҖР°РҪР° РҰР°СҖСҒРәРҫР№ РЎРөРјСҢРё,

Р“РөСҖРјР°РҪСҒРәР°СҸ РІРҫР№РҪР°, РҙРІРө Р“РөРҫСҖРіРёРөРІСҒРәРёС… РјРөРҙали Р·Р° С…СҖР°РұСҖРҫСҒСӮСҢ, СҖР°РҪРөРҪРёРө, РҫСӮСҖРөСҮРөРҪРёРө РҰР°СҖСҸ...

РҹСҖРёСҒСҸРіРө РҫСҒСӮалСҒСҸ РІРөСҖРөРҪ, РҫСӮ РјРҫРұилизаСҶРёРё РІ РҡСҖР°СҒРҪСғСҺ Р°СҖРјРёСҺ СғРәР»РҫРҪРёР»СҒСҸ, Р·Р° СҮСӮРҫ РҝРҫР·Р¶Рө РҫСӮСҒРёРҙРөР».

РқР° Р’РөлиРәСғСҺ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪСғСҺ РҫСӮРҝСҖавил СӮСҖёх СҒСӢРҪРҫРІРөР№ Рё РҙРҫСҮСҢ. РҹРҫРұРөРҙСӢ РҪРө РҙРҫР¶РҙалСҒСҸ, СғРјРөСҖ РІ 1944 Рі.

РӯСӮРё СҒСӮСҖРҫРәРё РІСӢзвали РҫСӮРІРөСӮ, Рё РІСҒРө РҙалСҢРҪРөР№СҲРёРө СҒСҺР¶РөСӮСӢ РјРҫРөРіРҫ РҫСҮРөСҖРәР° СҸ РҝСҖРёРІРҫР¶Сғ СҒ РҫРіСҖРҫРјРҪРҫР№ РұлагРҫРҙР°СҖРҪРҫСҒСӮСҢСҺ Р·Р° СҮСғРІСҒСӮРІРҫ СҒРҫРҝСҖРёСҮР°СҒСӮРҪРҫСҒСӮРё, РҪРөР·СҖСҸСҲРҪРҫСҒСӮРё РҫРҝСҖРөРҙРөР»РөРҪРҪРҫР№ СҒСғРјРјСӢ СғСҒилий: РІРҫСӮ Рё СҸ РјРҫРіСғ СҖР°СҒСҒРәазаСӮСҢ РІРҪСғРәСғ СҒРөРјРөРҪРҫРІСҶР° РҪРөСҮСӮРҫ важРҪРҫРө Рҫ В«СҒРөРјРөРҪРҫРІСҒРәРҫР№ СҒСғРҙСҢРұРөВ». Р’РҫР·РјРҫР¶РҪРҫ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫРө Рё РҙСҖСғРіРёРј СҮРёСӮР°СӮРөР»СҸРј. Рҳ СҒСҖазСғ вҖ” РҪР° СӮРҫСҮРәСғ РҝРөСҖРөСҒРөСҮРөРҪРёСҸ. Р”РөР»Рҫ РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РәР°Рә РұРёРҫРіСҖафСғ РҙСҖРөРІРҪРөРіРҫ СҖРҫРҙР° РәРҪСҸР·РөР№ Р“РҫлиСҶСӢРҪСӢС…, РёРјРөСҺСүРөРјСғ СҮРөСҒСӮСҢ РҙСҖСғжиСӮСҢ Рё СҒ РҪСӢРҪРөСҲРҪРёРјРё РҝСҖРөРҙСҒСӮавиСӮРөР»СҸРјРё СҚСӮРҫРіРҫ РҪРөСғРІСҸРҙР°РөРјРҫРіРҫ СҖРҫРҙР°, РјРҪРө РҙРҫРІРөР»РҫСҒСҢ РІСӢРҝСғСҒСӮРёСӮСҢ РҙРІРө РәРҪРёРіРё, РҫРҝСғРұлиРәРҫРІР°СӮСҢ РұРҫР»РөРө 200 СҒСӮР°СӮРөР№, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө 7 РҪР°СғСҮРҪСӢС… РІ Р’РҗРҡ-РҫРІСҒРәРёС… РёР·РҙР°РҪРёСҸС…, РҝРҫСҖР°РұРҫСӮР°СӮСҢ РІ Р°СҖхивах Рё РҝСҖРөРҝРҫРҙРҪРөСҒСӮРё РәРҫРө-СҮСӮРҫ РҪРҫРІРҫРө Рё РҙР»СҸ РҪРёС… СҒамих.

РҳСҒСӮСӢРј СҒРөРјРөРҪРҫРІСҶРөРј РұСӢР» РәРҪСҸР·СҢ Рңихаил РңихайлРҫРІРёСҮ Р“РҫлиСҶСӢРҪ (1675вҖ”1730), С„РөР»СҢРҙРјР°СҖСҲал, завРөСҖСҲРёСӮРөР»СҢ РЎРөРІРөСҖРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ. Р’ 11 Р»РөСӮ РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РІ РЎРөРјРөРҪРҫРІСҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә СҖСҸРҙРҫРІСӢРј. Р’ 1700 РіРҫРҙСғ, РҝСҖРё РқР°СҖРІРө, РіРІР°СҖРҙРёРё РәР°РҝРёСӮР°РҪ Р“РҫлиСҶСӢРҪ СҖР°РҪРөРҪ РІ СҖСғРәСғ Рё РҪРҫРіСғ, РҪавСӢР»РөСӮ. Рҗ РІСҒСҸ РіРІР°СҖРҙРёСҸ РҝРҫР»СғСҮила РҪРҫРІСғСҺ РҙРөСӮалСҢ С„РҫСҖРјСӢ вҖ” РәСҖР°СҒРҪСӢРө СҮСғР»РәРё: «ДРҫРұР»РөСҒСӮРҪРҫ РұилиСҒСҢ, СҒСӮРҫСҸ РҝРҫ РәРҫР»РөРҪРҫ РІ РәСҖРҫРІРёВ». Р’ 1702 РіРҫРҙСғ вҖ” Р“РҫлиСҶСӢРҪ главРҪСӢР№ РіРөСҖРҫР№ РқРҫСӮРөРұСғСҖРіР° (РҙСҖРөРІРҪРёР№ РҪРҫРІРіРҫСҖРҫРҙСҒРәРёР№ РһСҖРөСҲРөРә), СӮРҫРіРҙР°СҲРҪРёР№ РөРіРҫ РҫСӮРІРөСӮ РҪР° РҝСҖРёРәаз РҹРөСӮСҖР° РҫСӮСҒСӮСғРҝРёСӮСҢ РёР·РІРөСҒСӮРөРҪ: «ТРөРҝРөСҖСҢ СҸ РҝСҖРёРҪР°РҙР»РөР¶Сғ РҫРҙРҪРҫРјСғ Р‘РҫРіСғВ». Р’Р·СҸСӮР°СҸ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢ РҝРөСҖРөРёРјРөРҪРҫРІР°РҪР° РІ ШлиСҒСҒРөР»СҢРұСғСҖРі. Р’СҒСҸ жизРҪСҢ РІ РҝРҫС…РҫРҙах, 17 РҙРөСӮРөР№, РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө СҒСӢРҪ (РҪРөСҮР°СҒСӮСӢР№ СҒР»СғСҮай) вҖ” СӮРҫР¶Рө С„РөР»СҢРҙРјР°СҖСҲал, СғР¶Рө РөРәР°СӮРөСҖРёРҪРёРҪСҒРәРҫР№ СҚРҝРҫС…Рё: РәРҪСҸР·СҢ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖ РңихайлРҫРІРёСҮ. Р”РҫСҮСҢ, РәРҪСҸР¶РҪР° Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР°, РұСғРҙСғСүР°СҸ Р¶РөРҪР° С„РөР»СҢРҙРјР°СҖСҲала Р СғРјСҸРҪСҶРөРІР°, РҪРөмалРҫ СҒРҝРҫСҒРҫРұСҒСӮРІРҫвала РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёСҺ РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ РҫСҒРәРҫСҖРұР»РөРҪРҪРҫРіРҫ РіРөСҖРҫСҸ РЎРөРјРёР»РөСӮРҪРөР№ РІРҫР№РҪСӢ.

РқРҫ РҙалРөРө РҪР°РҙРҫ РҫСӮ РұР»РөСҒСӮСҸСүРёС… РҝРҫРұРөРҙ РІРөСҖРҪСғСӮСҢСҒСҸ Рә РІСҖРөРјРөРҪам РҙСҖСғРіРёРј, РәР°Рә РҪРё СӮСҸР¶РәРҫ. РңРёРҪСғСҸ РіСҖРҫРјРәСғСҺ, СҒамСғСҺ, РҝРҫжалСғР№, РұР»РөСҒСӮСҸСүСғСҺ РәР°СҖСӮРёРҪСғ РІР·Р»РөСӮР° СҒРөРјРөРҪРҫРІСҶРөРІ Рё РҝСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҶРөРІ вҖ” РҫСӮ В«РҝРҫСӮРөСҲРҪСӢС… РҝРҫР»РәРҫРІ РҹРөСӮСҖа» РҙРҫ РҹРҫР»СӮавСӢ Рё Р“СҖРөРҪгама (РҪРө СғРҙРёРІР»СҸР№СӮРөСҒСҢ, Рә РјРҫСҖСҒРәРҫР№ РұРёСӮРІРө, фиРҪалСғ РЎРөРІРөСҖРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ СҒРөРјРөРҪРҫРІСҶСӢ СӮРҫР¶Рө РёРјРөСҺСӮ РҪРөРҝРҫСҒСҖРөРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРө РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө), вҖ” СҸ РҝРҫСҒСӮР°СҖР°СҺСҒСҢ Р·Р°СӮСҖРҫРҪСғСӮСҢ СҒамСғСҺ РҪРөРҙРҫРҝРҫРҪСҸСӮСғСҺ, РҪРөРҙРҫ-РҫСҒРІРөСүРөРҪРҪСғСҺ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РёС… РҝРҫРҙРІРёРіР°. Р§РҳРўРҗРўР¬ Р”РҗРӣЬШЕ

РӨРҫСӮРҫ РҫРұР»РҫР¶РәРё: РҗР»РөРәСҒРөР№ РЁРҫСҖРҫС…РҫРІ

![]() вҖӢ

вҖӢ