–Т—Л–ґ–Є–≤—И–Є–µ, –Є–ї–Є –Ф–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л вАФ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П!

–Т—Л–ґ–Є–≤—И–Є–µ, –Є–ї–Є –Ф–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л вАФ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П!

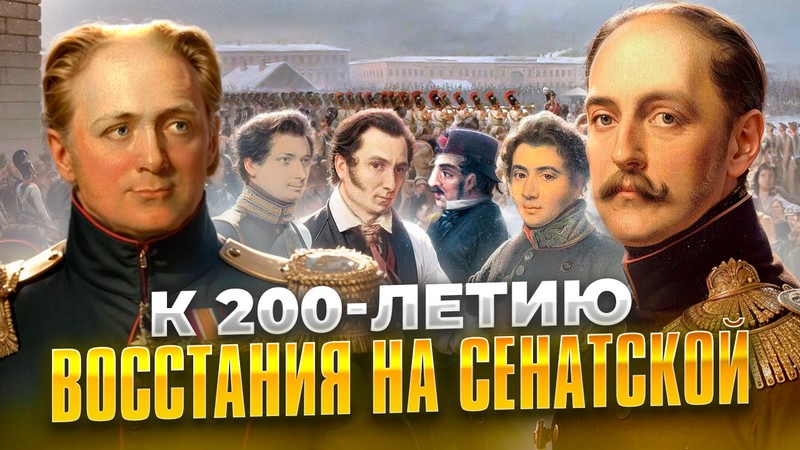

–Ъ –і–≤—Г—Е—Б–Њ—В–ї–µ—В–Є—О –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –°–µ–љ–∞—В—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є

–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л –У–µ–≥–µ–ї—М –љ–µ–љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–Љ

–Є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –љ–∞—Г–≥–∞–і

–љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ,

–њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞–Ј–∞–і.

–С–Њ—А–Є—Б –Ы–µ–Њ–љ–Є–і–Њ–≤–Є—З –Я–∞—Б—В–µ—А–љ–∞–Ї

¬Ђ–Ґ–µ–њ–µ—А—М —П –ґ–Є–ї–∞ —Б—А–µ–і–Є —Н—В–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—П–і—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞.¬†–Р –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є —Б –Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –ї–Є—И—М –Ј–љ–∞–Ї–Є —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї. –Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї –Ь–∞—А–Є–Є –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є

***

–Ь–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є, —З–µ—А–µ–Ј —Б—С–ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –∞—А–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–Њ–Ј—Л, –Ї –Ј–љ–∞—В–љ—Л–Љ –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ–∞–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ј–ї–Њ–±–љ–Њ –Є —Б —П–≤–љ—Л–Љ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ.

вАФ –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —Ж–∞—А—М-–±–∞—В—О—И–Ї–∞ –Ј–∞ –љ–Є—Е, –Є—А–Њ–і–Њ–≤, –≤–Ј—П–ї—Б—П!

вАФ –Ш –њ–Њ–і–µ–ї–Њ–Љ!

вАФ –Ґ–∞–Љ –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –Є–Љ –Є –Љ–µ—Б—В–Њ!

вАФ –С–Њ–≥ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤, –љ–Њ –Њ–љ –≤—Б—С –≤–Є–і–Є—В –Є –љ–∞–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ј–∞ –і–µ–ї–∞ –≥—А–µ—И–љ—Л–µ!

вАФ –Ш—И—М, —З–µ–≥–Њ —Г–і—Г–Љ–∞–ї–Є, ¬Ђ—Ж–∞—А–Є–Ї–Є¬ї1,¬†–љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –±–Њ–ґ–Є—О —А—Г–Ї—Г –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є! вАФ –Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ вАФ —Б—Г–њ–Њ—Б—В–∞—В—Л!

вАФ –°–ї–∞–≤–∞ —В–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –і–Њ–ґ–Є–ї–Є! –°—В–∞–ї–Є –±–Њ—П—А –і–∞ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М! –Ш –њ–Њ–і–µ–ї–Њ–Љ –Є–Љ, –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ–Є–є—Ж–∞–Љ! –£–ґ–Њ –Є –љ–∞ –і—Г—И–µ —Б–≤–µ—В–ї–µ–µ —Б—В–∞–ї–Њ.

вАФ –Ф–∞! –Х—Б—В—М –љ–∞ –љ–∞—И–µ–є –†—Г—Б–Є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М. –Ґ–Њ–Ї–Љ–∞ –µ—С –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–і–∞—В—М –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ.

вАФ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –Ј–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г –љ–µ —Г—Б—Л–ї–∞–µ—В! –С—Г–і—М –Љ–Њ—П –≤–Њ–ї—П, —Г—Б–µ—Е –±—Л —Н–љ—В–Є—Е, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞, –њ—А—П–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤ –њ–µ—В–ї—О! –Ф–∞–±—Л –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–µ–њ–Њ–≤–∞–і–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А—Г–Ї—Г –љ–∞ —Ж–∞—А—П –њ–Њ–і—Л–Љ–∞—В—М! вАФ –Э–µ—Б–ї–Њ—Б—М –≤—Б–ї–µ–і —Г–і–∞–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П —В–µ–ї–µ–≥–∞–Љ.

***

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–Њ–µ-–≥–і–µ –љ–∞ —Н—В–∞–њ–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Є, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАФ –±—Л–ї–Є –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ—Л–Љ–Є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, вАФ –Њ–±—Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –љ–Є–Љ–Є —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –њ—Л—И–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ч–∞ —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ–≤–Њ–Є—А—Л ¬Ђ–љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї–Є¬ї —П–≤–љ–Њ–µ –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В ¬Ђ–≥—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П¬ї –Є –љ–µ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ ¬Ђ–і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Ї–∞–Љ¬ї. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О —Б–∞–Љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ ¬Ђ–њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л–Љ¬ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і—Л—Е–∞. –Э–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М ¬Ђ–љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Б–≤–∞–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Б –љ–µ–±–∞¬ї –Љ–Њ–љ–µ—В—Л –Є –і–∞–ґ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –∞—Б—Б–Є–≥–љ–∞—Ж–Є–Є.

***

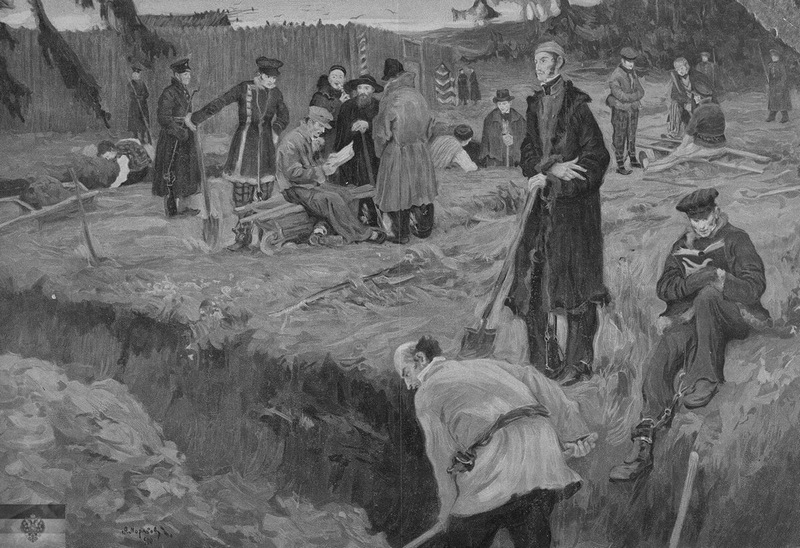

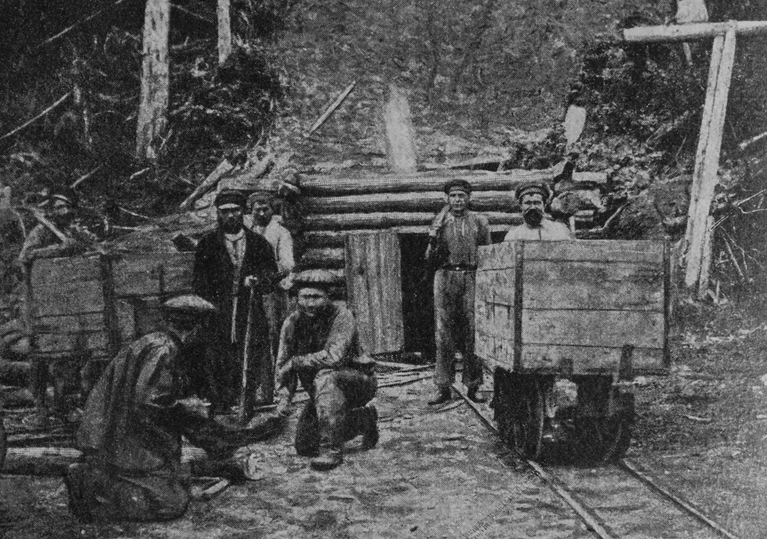

–Я–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є–±—Л–≤—И–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—Б—С –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї—П–љ—Л—Е –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е. –£ –і–Њ–Љ–љ—Л –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–Є–Љ–∞ –і–ї–Є—В—Б—П –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞, –∞ —В–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–µ, –Є –Ј–∞ –Њ–Ї–љ–Њ–Љ –њ–Њ—З—В–Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –Љ–Є–љ—Г—Б —Б–Њ—А–Њ–Ї, —В–Њ —Б–Є–ї—Г –≤–Њ–ї–Є –Є —В–≤—С—А–і–Њ—Б—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –љ–µ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞—Е, –∞ –љ–∞ –і–µ–ї–µ. –Ъ–∞—В–Њ—А–≥–∞ вАФ –µ—Б—В—М –Ї–∞—В–Њ—А–≥–∞. –≠—В–Њ –≤–∞–Љ –љ–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–є —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–є —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–∞–ї–Њ–љ, –Ј–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞—В–∞—П–Љ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л—Е, –љ–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л –≤—Л–ґ–Є–ї–Є –Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Є, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ —Б—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ј–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Ж–∞–Љ.

–Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –Њ –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї–µ, –і—Л–љ—П—Е, –∞—А–±—Г–Ј–∞—Е –Є –і–∞–ґ–µ... —П–±–ї–Њ–Ї–∞—Е. –Т—Б—С —Н—В–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ–µ —Г–Љ—Г–і—А—П–ї–Є—Б—М –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞—В—М –≤ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ—С–љ–љ—Л—Е —В–µ–њ–ї–Є—Ж–∞—Е –Є –њ–∞—А–љ–Є–Ї–∞—Е. –°—Б—Л–ї—М–љ—Л–є –Р–љ–і—А–µ–є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ —Б—Г–Љ–µ–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і–∞–ґ–µ –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г, –∞ –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞ –њ–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О¬ї –њ–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Ґ–Њ—А—Б–Њ–љ вАФ –Ј–µ—А–љ–Њ–≤—Г—О –Љ–Њ–ї–Њ—В–Є–ї–Ї—Г.

1828 –≥–Њ–і

–Ф–Њ –Љ–µ—Б—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –і–Њ—И–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є–µ: –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—А–≤—Л–є —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї—Б—П —Б–љ—П—В—М —Б –±–µ–і–Њ–ї–∞–≥ –Ї–∞–љ–і–∞–ї—Л.

2 –Љ–∞—А—В–∞ 1831 –≥–Њ–і–∞

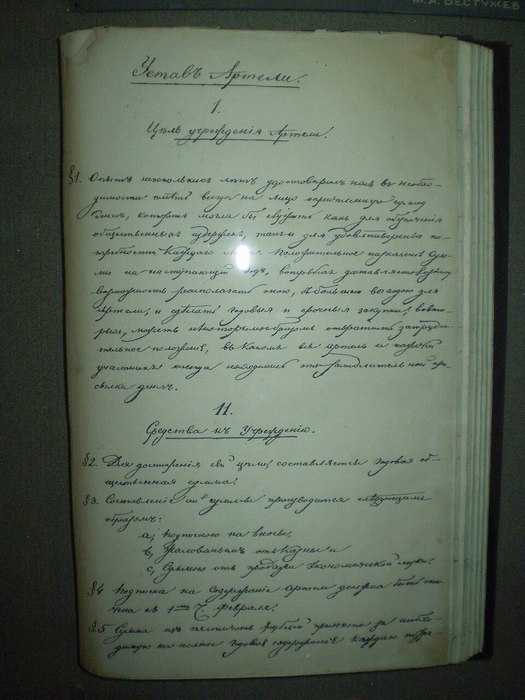

–Э–∞ –Њ–±—Й–µ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ (–∞ –Є–Љ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤–Њ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Њ —Е–Њ–і–Є—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г ¬Ђ–≤ –≥–Њ—Б—В–Є¬ї) –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И—Г—О –∞—А—В–µ–ї—М¬ї –Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –µ—С —Г—Б—В–∞–≤. –Т –љ—С–Љ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–ї–Є—Б—М –∞–ґ —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤ –Є —Б—В–Њ —И–µ—Б—В—М(!) –њ–∞—А–∞–≥—А–∞—Д–Њ–≤:

–Ф–ї—П —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –∞—А—В–µ–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ј–љ–∞, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–∞—П –Є–Ј –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤ –≤—Б–µ—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –∞—А—В–µ–ї–Є, —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–∞—Б—М —Ж–µ–љ–∞ –њ–∞–є–Ї–Є –Љ—Г–Ї–Є –Є–ї–Є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—П –Њ—В –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л. вАФ –Ю–±—Й–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Л–±–Є—А–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є:¬†

- —Е–Њ–Ј—П–Є–љ вАФ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М,¬†

- –Ј–∞–Ї—Г–њ—Й–Є–Ї —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ –Є –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є, –Њ–љ –ґ–µ вАФ –±—Г—Е–≥–∞–ї—В–µ—А,¬†

- –Є –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ –Њ–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Є–Ї!

–Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –і–µ–љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б—Г–Љ–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—Г—В—С–Љ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є2.

***

–Т—А–µ–Љ—П –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є —З–∞–є–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Ї–Є, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ ¬Ђ–Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є¬ї. –Ч–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ, –Њ–±–Љ–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞ –°–Є–±–Є—А–Є. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤ –Ј–∞ –≥–Њ–і—Л —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї —Ж–µ–ї—Г—О –≥–∞–ї–µ—А–µ—О –∞–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤ –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–∞–љ –Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–µ–є–Ј–∞–ґ–µ–є. –Ю–љ–Є –і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—П –≤–ї–∞—Б—В–µ–є –Є –Њ—В–Ї—А—Л–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –і–ї—П –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —А–µ–±—П—В–Є—И–µ–Ї. –°—В–∞–ї–Є –Њ–±—Г—З–∞—В—М –Є—Е —З—В–µ–љ–Є—О, –∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є–Ї–µ –Є –і–∞–ґ–µ... –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ!

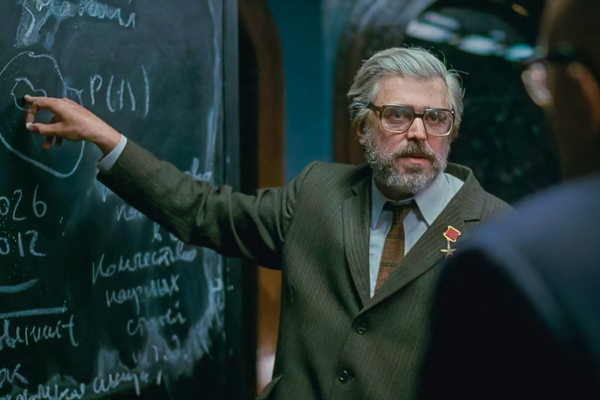

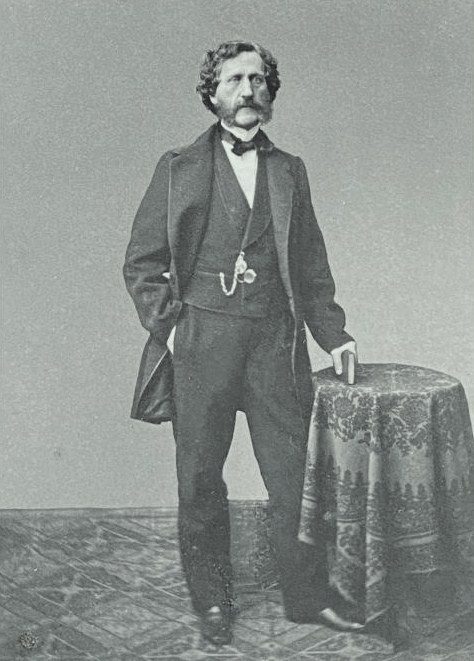

–§–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї –≥–ї–∞—Б–љ—Л–є –љ–∞–і–Ј–Њ—А —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї, –љ–µ–Ї—В–Њ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ы–µ–њ–∞—А—Б–Ї–Є–є. –Ю–±—А—Г—Б–µ–≤—И–Є–є –њ–Њ–ї—П–Ї, –±—Л–≤—И–Є–є –∞–і—К—О—В–∞–љ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –†—Г–Љ—П–љ—Ж–µ–≤–∞. –Ъ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ–і–Њ–њ–µ—З–љ—Л–Љ –Њ–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, ¬Ђ—Б—В—А–Њ–≥–Њ, –љ–Њ —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї. –Э–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞—Е, –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –∞–і—А–µ—Б –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Њ–љ, –љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є –љ–µ —З–Є—В–∞—П –Є—Е, —З–µ—А–Ї–∞–ї –Њ–і–љ—Г –Є —В—Г –ґ–µ —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є—О: ¬Ђ–Т–Є–і–∞–ї. –¶–µ–љ–Ј—Г—А–Њ–є –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Њ. –Ч–∞–±–Є—А–∞–є—В–µ!¬ї

–С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З (1791вАФ1855). –У–µ–љ–µ—А–∞–ї –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ы–µ–њ–∞—А—Б–Ї–Є–є

–Ъ–љ–Є–≥ –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–Є –Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї. –Т –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —В—О—А—М–Љ–µ –і–ї—П —Б–Њ–±—А–∞—В—М–µ–≤ –њ–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ї—Г—А—Б—Л! –Ґ–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Г—З–Є—В—М —З–µ—В—Л—А–µ —П–Ј—Л–Ї–∞! –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л: –§.–С. –Т–Њ–ї—М—Д, –Ь.–Ъ. –Ъ—О—Е–µ–ї—М–±–µ–Ї–µ—А, –Ь—Г—Е–∞–љ–Њ–≤, –С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, вАФ –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –≤—А–µ–Љ—П —З–Є—В–∞–ї–Є –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П. –Ф–ї—П –і–µ—В–µ–є —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –њ—Г—Б—В—М –Є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–µ, –љ–Њ –≤—Б—С –ґ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є. –†–∞–Ј—Л–≥—А—Л–≤–∞–ї–Є –ї–Њ—В–µ—А–µ–Є, –њ—А–Є–Ј–∞–Љ–Є –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤–µ—Й–Є, –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ—Л–µ —Б –≤–Њ–ї–Є.¬†

–° ¬Ђ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є¬ї –њ—А–Є–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ш —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ, –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —А–∞–Ј –≤ –љ–µ–і–µ–ї—О, –≥–і–µ-–љ–Є–±—Г–і—М –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –±–∞—А–∞–Ї–µ –Є–ї–Є —Е–∞—В–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–µ —Б–∞–Љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В.¬†–Э–∞ —Д–Њ—А—В–µ–њ—М—П–љ–Њ –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј–љ–Њ –Љ—Г–Ј–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–≥–∞—А–і –Я—С—В—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –°–≤–Є—Б—В—Г–љ–Њ–≤. (–Ю—Б—Г–ґ–і—С–љ –љ–∞ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є!) –°—Л–љ –Ї–∞–Љ–µ—А–≥–µ—А–∞ –Є –Ї–љ—П–ґ–љ—Л. –Ф–Њ –∞—А–µ—Б—В–∞ –Њ–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –і—Г—Н—В–Њ–Љ —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Р–ї—П–±—М–µ–≤—Л–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Њ –≤–µ—Б—В–Є –µ—Й—С –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –ґ–µ–ї–∞—О—Й–Є—Е. –Я–Њ–Ј–ґ–µ, —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–µ—Б—В–љ—Л–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ—А–Ї–µ—Б—В—А –Є —Е–Њ—А.

–Я.–Э.–°–≤–Є—Б—В—Г–љ–Њ–≤

***

–С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤—Л

_0.jpg)

–С—А–∞—В—М—П –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤—Л, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ

–Т —Б–µ–Љ—М–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤ –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤—Л—Е –±—Л–ї–Њ –∞–ґ... –і–µ–≤—П—В—М –і–µ—В–µ–є вАФ –њ—П—В—М –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Є —З–µ—В—Л—А–µ —Б–µ—Б—В—А—Л, –Є –µ—Й—С –≤—Б–µ–≥–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М(!) –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л—Е. –Т—Б–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П вАФ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л, –Є –≤—Б–µ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–∞–є–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤. –Ч–∞ —З—В–Њ –і–≤–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥–µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є вАФ –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –ґ—С–љ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤, –і–µ—В–µ–є –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–∞–Љ–Є—Е –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Я–Њ—В–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є, —Б—В–∞–ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–Љ: –µ–≥–Њ —Е—А–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д –±—Л–ї —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–µ —В–Њ—З–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –Є —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є, –љ–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ–Њ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г. –£–≤—Л, —З–µ—А—В–µ–ґ–Є –љ–µ –і–Њ—И–ї–Є –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Є —Б–µ–Ї—А–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Г—В–µ—А—П–љ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞. –Ю–± –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ—Л—Е –Є–Љ —А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞—Е –њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є–µ–є –Є –і–∞–ґ–µ –≤—Л—А–∞—Й–Є–≤–∞–ї... —В–∞–±–∞–Ї! (–Э–∞ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е-—В–Њ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е.)

–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї—Б—П —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –ї–∞–Љ–Њ–є —В–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е —А–µ–Ї–Є –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є –і–∞–ґ–µ —Б–ї–µ–і—Л —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ—А–Њ—И–µ–љ–Є—П. –Ю—Б–≤–Њ–Є–ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж–∞ –Є –Ї–Њ–≤–∞–ї –≤—Б–µ–Љ –Ї—А–µ—Б—В–Є–Ї–Є, –љ—Г –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, —Б—В–Њ–ї—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –≤ –Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ь–∞—А–Є—П –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, –≤—Л–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –Љ—Г–ґ–љ–Є–љ—Л—Е –Ї–∞–љ–і–∞–ї–Њ–≤! –Ц–Є–ї –љ–µ –≤–µ–љ—З–∞–љ–Њ —Б –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –і–µ–≤—Г—И–Ї–Њ–є-–±—Г—А—П—В–Ї–Њ–є –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї —В–Њ–ґ–µ –і–µ–≤—П—В–µ—А—Л—Е –і–µ—В–µ–є. –Ш –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –µ–≥–Њ –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–∞ –∞–ґ –і–Њ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Є —Г–Љ–µ—А–ї–∞ –≤ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ, –≤ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ –•–∞—А–±–Є–љ–µ. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ—В—Л—А—С—Е–ї–µ—В–љ–µ–є —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –Є, –≤–љ—П–≤ –µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—М–±–∞–Љ, –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј. –Т —З–Є–љ–µ —А—П–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞. –С—Г–і—Г—З–Є –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –≠—А–Ј—Г—А—Г–Љ –њ–Њ–≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞ вАФ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –†–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

***

–Т —В–µ –≥–Њ–і—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л вАФ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л вАФ –њ—А–Њ—Б–Є–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –Є–Љ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –Є –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г –Њ—В–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –∞—А–Љ–Є—О.¬†

–У–µ–љ–µ—А–∞–ї –§–Њ–љ–≤–Є–Ј–Є–љ

–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§–Њ–љ–≤–Є–Ј–Є–љ. –Р–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–∞,¬†–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1832 –≥.

–†–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –Є–Љ—П —Б –ї–Є—И—М –Њ–і–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є: —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —А—П–і–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Є –Ї—А–Њ–≤—М—О –Є—Б–Ї—Г–њ–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї.

***

–Ю—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Љ! –Ы–Є—И—М —В—А–Є –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е —Б–њ—Г—Б—В—П –≥–Њ–і—Л –і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е —Д—А–Њ–љ—В–∞. –Ш –Ї–∞–ґ–і—Л–є —В—А–µ—В–Є–є –Є–Ј –љ–Є—Е —В–∞–Ї –Є –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —Б –≤–Њ–є–љ—Л.

–§–µ—А–і–Є–љ–∞–љ–і –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Т–Њ–ї—М—Д

.jpg)

–Э.–Р.–С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤. –§–µ—А–і–Є–љ–∞–љ–і –Т–Њ–ї—М—Д, 1842 –≥.

–С—Л–ї —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞ –Я–µ—Б—В–µ–ї—П. –І–Є—В–∞–ї –љ–∞ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–∞—В—Л. –Р —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –≤ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т —Б—Б—Л–ї–Ї–µ —Б—В–∞–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –ї–µ–Ї–∞—А–µ–Љ –≤ –ЊћБ–Ї—А—Г–≥–µ. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–Љ –Є–Ј –Њ—Б—Г–ґ–і—С–љ–љ—Л—Е –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤. –Ъ –љ–µ–Љ—Г —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –і–∞–ї—М–љ–Є—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –Є –Є–Ј —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ш—А–Ї—Г—В—Б–Ї–∞! –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —Б–ї—Г—З–∞–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–њ–∞—Б –Њ—В –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є –ґ–µ–љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞. –Ш —В–Њ—В –≤ –Ј–љ–∞–Ї –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–љ—С—Б –µ–Љ—Г –љ–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і–љ–Њ—Б–µ –і–≤–∞ —П—Й–Є–Ї–∞. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —Д—Г–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ –њ—П—В—М –≤–µ—Б–Њ–Љ (—Д—Г–љ—В вЙИ 450 –≥). –Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –±—Л–ї –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є —З–∞–є вАФ —А–µ–і–Ї–Њ–µ –Є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–µ —Г–≥–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —В–∞–Љ–Њ—И–љ–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–ЉвА¶ —З–Є—Б—В–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ!

–Ю—В –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П, –Ј–∞—П–≤–Є–≤, —З—В–Њ –±—А–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –і–µ–љ—М–ґ–Є—Й–Є –Ј–∞ –±–Њ–≥–Њ—Г–≥–Њ–і–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ вАФ –љ–µ –њ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є. –Р –≤–Њ—В –Њ—В —З–∞—П –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–ґ—Г—Б—М –Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—Б—В–≤—Г—О. ¬Ђ–С–Є–Ј–љ–µ—Б–Љ–µ–љ¬ї –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –њ—А–Њ–і–∞–ї, –∞ –≤—Л—А—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—В—А–∞—В–Є–ї –љ–∞ –≤–Ј—П—В–Ї–Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–љ –і–Њ–±–Є–ї—Б—П –і–ї—П –Т–Њ–ї—М—Д–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤—Б–µ–Љ —Б—В—А–∞–ґ–і—Г—Й–Є–Љ. (–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤—А–∞—З–µ–є –≤ –°–Є–±–Є—А–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ–≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ—Л–µ —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–∞, –і–∞ –Є —В–µ вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е!)

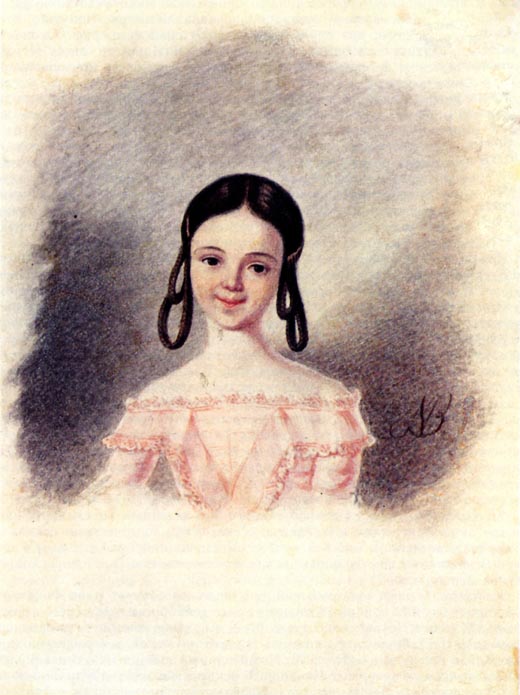

–Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –Ь—Г—А–∞–≤—М—С–≤

–Э.–Р.–С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤. –Я–Њ—А—В—А–µ—В—Л –Э.–Ь.–Ь—Г—А–∞–≤—М—С–≤–∞ –Є –і–Њ—З–µ—А–Є –°–Њ—Д—М–Є –Ь—Г—А–∞–≤—М–µ–≤–Њ–є

–Я–Њ–њ–∞–ї –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П ¬Ђ–∞–≥—А–Њ–±–Є–Ј–љ–µ—Б–Њ–Љ¬ї. –Ш–Љ–µ–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А—Г–і—Л –Є –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Г. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤–∞–ї —Е–ї–µ–±–Њ–Љ –Є –Ј–µ—А–љ–Њ–Љ. –Я–Є—Б–∞–ї –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Љ–µ–Љ—Г–∞—А—Л. –Э–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ—З–∞—Б—М–µ –Є—Е... —Б–ґ—С–≥. –°—Г–њ—А—Г–≥–∞, –њ—А–Є–µ—Е–∞–≤—И–∞—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –≤—Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є, –љ–µ –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б—П —В—П–ґ—С–ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞, —В—П–ґ–µ–ї–Њ –Ј–∞—Е–≤–Њ—А–∞–ї–∞ –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї–∞—Б—М. –Ю–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–ї–Є –Є —Г–Љ–Є—А–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –і–µ—В–Є. –Ф–∞ –Є —Б–∞–Љ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –≤—Б–µ—Е —В—П–≥–Њ—В –Є –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–є –љ–µ –≤—Л–љ–µ—Б, —Г—И—С–ї –≤ –Љ–Є—А –Є–љ–Њ–є, –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–≤ –Є –і–Њ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В.

–Ш–≤–∞–љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ

–Ш.–ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ, –Я.–С–Њ–±—А–Є—Й–µ–≤-–Я—Г—И–Ї–Є–љ –Є –Ь.–Ъ—О—Е–µ–ї—М–±–µ–Ї–µ—А –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ –І–Є—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–∞,¬†1828вАФ1830 –≥–≥.¬†

–Р–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞ –Э.–Я.–†–µ–њ–Є–љ–∞

–Ф–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–є –±—А–∞—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞... –У—А–Є–±–Њ–µ–і–Њ–≤–∞. –Р –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞, –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–∞, –≤ –і–µ–≤–Є—З–µ—Б—В–≤–µ вАФ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–∞, –і–∞–Љ–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Є–Ј –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ –≤ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї, –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ш —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є. –Ч–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Є–Љ–µ–љ–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е вАФ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤.

–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥. –Ч–Є–Љ–љ–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж. –Ч–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є

вАФ –ѓ, –Ї–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ—Л–є, –і–∞–ї —Б–ї–Њ–≤–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞—В—М, –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ –µ–≥–Њ –љ–µ—Г–Ї–Њ—Б–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М!

вАФ –Р —П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤—Б–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є вАФ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Я–µ—А–≤—Л–є –Є —В–Њ–њ–љ—Г–ї –љ–Њ–≥–Њ–є вАФ –Є –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–µ—Ж, –і–∞ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Є –њ–Њ–Љ–∞–Ј–∞–љ–љ–Є–Ї –±–Њ–ґ–Є–є, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–∞—О –≤–∞—Б –Њ—В –ї—О–±—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є –Ї–ї—П—В–≤! –Э–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –Ј–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г–і–µ–є!

вАФ –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, вАФ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –њ–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ш–≤–∞–љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, вАФ –Є–±–Њ —Н—В–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—П —З–µ—Б—В—М.

вАФ –Ч–∞–Ї–Њ–≤–∞—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–≥–Њ–і—П—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —А—Г—З–љ—Л–µ, –љ–Њ –Є –љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –Ї–∞–љ–і–∞–ї—Л, –њ—Г—В—М –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ —В–Њ–њ–∞–µ—В –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –Є —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ –і—Г–Љ–∞–µ—В –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–µ.

–Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–љ–∞, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–Љ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–∞–ї–Њ–ї–µ—В–љ–Є—Е –і–µ—В–µ–є –Є —Г–Љ—З–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞ –љ–Є–Љ. –°—Г–њ—А—Г–≥–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –≤ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ, –Є –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ—Г –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В—М –≤—Б—С —Б–≤–Њ—С –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–µ, —З—В–Њ–±—Л —Г–±–µ–і–Є—В—М –ґ–µ–љ—Г –љ–µ –µ—Е–∞—В—М –і–∞–ї—М—И–µ, –∞ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П, –Є–±–Њ –і–µ—В–Є, —А–∞—Б—В—Г—Й–Є–µ –±–µ–Ј –Љ–∞—В–µ—А–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–≥–ї—П–і–∞, –Љ–Њ–≥—Г—В –Є –љ–µ –≤—Л–ґ–Є—В—М!

–°–њ—Г—Б—В—П –њ—П—В—М –ї–µ—В –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ–∞-–®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–∞ –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–і–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –µ–є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М —Б—Г–і—М–±—Г —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –њ–µ—А–µ–њ–∞–ї–Ї—Г —Б ¬Ђ—Г–њ—А—П–Љ—Л–Љ –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї –љ–∞ —Б—Г–і–µ. –Ш –љ–∞ –њ—А–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–∞—З–µ—А—В–∞–ї: ¬Ђ–Т –њ—А–Њ—Б—М–±–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М! –Т –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј –і–Њ –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є –љ–µ –і–Њ–µ—Е–∞–ї–∞, –≤–Њ—В –Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ –љ–∞–і–Њ–±–љ–Њ!¬ї

–Я–Њ—А—В—А–µ—В –Р.–Т.–ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ–Њ–є, –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ 7 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1827, –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї

***

–І–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –Ш–≤–∞–љ—Г –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—В вАФ –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ. –Ю–љ, –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В —И–Ї–Њ–ї—Г –Є –±—Г–і–µ—В –≤ –љ–µ–є, –љ–µ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –°–∞–Љ —З–µ—А—В–Є–ї –Ї–∞—А—В—Л, –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї –≥–ї–Њ–±—Г—Б—Л –Є –Є–љ—Л–µ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П. –Р —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є –Р–љ–∞—Б—В–∞—Б–Є—О—И–Ї–Є, –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –љ–µ–є, –Њ—В–Ї—А–Њ–µ—В –µ—Й—С –Њ–і–љ—Г —И–Ї–Њ–ї—Г, –µ—С –Є–Љ–µ–љ–Є. –Я–µ—А–≤—Г—О –≤ —В–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –і–ї—П –і–µ–≤–Њ—З–µ–Ї. (–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Є–Љ —И–Ї–Њ–ї–∞ вАФ –Є–Љ–µ–љ–Є –Ф–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –ѓ–ї—Г—В–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї, вАФ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –њ–Њ–љ—Л–љ–µ!)

–®–Ї–Њ–ї–∞ –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ–∞

–Т –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е —И–Ї–Њ–ї –Њ–љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б—В–Њ–ї–± —Б —З–∞—Б–∞–Љ–Є –Є –±–∞—А–Њ–Љ–µ—В—А–Њ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Н—В–Њ–є ¬Ђ—З—С—А–љ–Њ–є –Љ–∞–≥–Є–Є¬ї –Њ–љ –Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П —Б –љ–µ—З–Є—Б—В—Л–є —Б–Є–ї–Њ–є –Є —В–µ–Љ –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Є—Е –њ–Њ–ї—П –Ј–∞—Б—Г—Е—Г вАФ –њ—А–µ–Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О. –Ш –±–Њ–≥–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–µ —Б–Њ–ґ–≥–ї–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –∞–Љ–љ–Є—Б—В–Є–Є –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤ —В–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є –±—Г–і–µ—В –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–є –±—Л–≤—И–µ–є —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–µ –љ–µ–Љ–∞–ї—Г—О –∞—А–µ–љ–і–љ—Г—О –њ–ї–∞—В—Г вАФ —Б–Њ—А–Њ–Ї –њ—П—В—М —А—Г–±–ї–µ–є –≤ –≥–Њ–і, –≤ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ—Б—В–≤–Њ –Є –Ј–∞–±–Њ—В—Г. –Х–≥–Њ —Б—Л–љ —Б—В–∞–љ–µ—В –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і—Г–Љ—Л, –∞ –њ—А–∞–≤–љ—Г–Ї, —Г–ґ–µ –≤ –љ–∞—И–µ –≤—А–µ–Љ—П, вАФ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ –њ—А–∞–њ—А–∞–≤–љ—Г–Ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–Љ, –Є –±—Г–і–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–∞—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є! –Э—Г, –Є –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї вАФ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –ѓ–Ї—Г—И–Ї–Є–љ вАФ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ—Б—Б-—Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Х–ї—М—Ж–Є–љ–∞.

–Ъ–љ—П–Ј—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Ю–і–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Ъ–Њ—А–љ–µ—В –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є¬†

–Р–Ї–≤–∞—А–µ–ї—М –Э–Є–Ї. –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤–∞, –Р.–Ю–і–Њ–µ–≤—Б–Ї–Є–є.¬†–Я–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–≤–Њ–і, 1833

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї... –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ! –Ф–Њ–±–Є–ї—Б—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г, –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј, —А—П–і–Њ–≤—Л–Љ. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ –Є —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –љ–µ –Њ—В –њ—Г–ї—М –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –∞ –Њ—В –Љ–∞–ї—П—А–Є–Є. –Я—А–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ —Д–Њ—А—В–∞ –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –≥–Є–±–ї–Њ–µ –±–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ї–Є—И–∞—Й–µ–µ –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–Њ–≤–Њ—Б–Њ—Б—Г—Й–Є–Љ–Є –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л–Љ–Є.¬†(–°–µ–є—З–∞—Б —Н—В–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є–є –Ї—Г—А–Њ—А—В–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –°–Њ—З–Є.)

***

¬Ђ–Ш–Ј –Є—Б–Ї—А—Л –≤–Њ–Ј–≥–Њ—А–Є—В—Б—П –њ–ї–∞–Љ—П¬ї. –¶–Є—В–∞—В–∞ –Є–Ј —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–°—В—А—Г–љ –≤–µ—Й–Є—Е –њ–ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є¬ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ю–і–Њ–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. ¬Ђ–Ю—В–≤–µ—В –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤¬ї –љ–∞ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Э–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і—С—В –≤–∞—И —Б–Ї–Њ—А–±–љ—Л–є —В—А—Г–і...¬ї¬†

–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –Ю—А–ї–Њ–≤. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є

–Я–Њ—А—В—А–µ—В –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Ю—А–ї–Њ–≤–∞ –Ї–Є—Б—В–Є –Р–љ—А–Є-–§—А–∞–љ—Б—Г–∞ –†–Є–Ј–µ–љ–µ—А–∞, 1810-–µ.

–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Љ—Г–Ј–µ–є, –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є—О –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ. –°–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –њ–Њ–і–љ—П—В—М —Б–≤–Њ—О –і–Є–≤–Є–Ј–Є—О –Є –і–≤–Є–љ—Г—В—М –µ—С –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г. –Я–Њ –і–Њ–љ–Њ—Б—Г –Њ—В—Б–Є–і–µ–ї –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –≤ –Я–µ—В—А–Њ–њ–∞–≤–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є –±—Л–ї –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞! –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П–ї –љ–Є–Ї—В–Њ. –Ф–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В—Л: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ —В–∞–Ї, –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і—С–љ –±–µ–Ј –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П?! –Ф–∞–ґ–µ –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –љ–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є!¬ї –Т–ї–∞—Б—В–Є вАФ ¬ЂвА¶–Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ вАФ –Љ—П—В–µ–ґ–љ–Є–Ї!¬ї вАФ –°—В—А–∞–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є. –Т–Є–і–∞—В—М, –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –±—А–∞—В–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М. (–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ю—А–ї–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –∞—В–∞–Ї—Г —В—П–ґ—С–ї–Њ–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –°–µ–љ–∞—В—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є.) ¬Ђ–Я–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –ї—М–≤–∞, —Б–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –≤ –Ї–ї–µ—В–Ї–µ –Є –љ–µ —Б–Љ–µ–≤—И–µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ —А—Л—З–∞—В—МвА¶¬ї –Р.–Ш. –У–µ—А—Ж–µ–љ

***

–Ь–Є—Е–∞–Є–ї –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П... –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–Ї–ї–∞, –±–Є–Ј–љ–µ—Б —И—С–ї –љ–Є —И–∞—В–Ї–Њ –љ–Є –≤–∞–ї–Ї–Њ, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –Њ–љ —Б—Г–Љ–µ–ї –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ ¬Ђ–£—З–Є–ї–Є—Й–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, –≤–∞—П–љ–Є—П –Є –Ј–Њ–і—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї. –°–њ—Г—Б—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —Н—В–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ... –∞–ґ –≤ –і–≤–∞ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞: ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ–µ–љ–Є –Т.–Ш. –°—Г—А–Є–Ї–Њ–≤–∞¬ї –Є ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є¬ї. –£–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–і–µ–≤–Є—З—М–µ–Љ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ.

***

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є—О вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–µ—Б—П—В–Є –Ї–∞—В–Њ—А–ґ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –±—Л–ї–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –≤ –Ч–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М–µ –і–Њ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–Є—Е –і–љ–µ–є, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є.

***

–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –С–µ—Б—В—Г–ґ–µ–≤ вАФ –Њ—В–Ї—А—Л–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –њ–Њ —А–µ–Љ–Њ–љ—В—Г —З–∞—Б–Њ–≤. –І–µ—В–∞ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–є —В–µ–∞—В—А –Є —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є.

1856 –≥–Њ–і. –Р–Љ–љ–Є—Б—В–Є—П –≤–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–≥–Њ

–Ю–љ–∞ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –≤—Б–µ–Љ —Б—Б—Л–ї—М–љ—Л–Љ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –Њ–±–µ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –Э–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –µ—О –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ. –£ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤–Њ—С –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ, –љ—Г, –∞ –Є–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –і–Њ–ґ–Є–ї–Є –і–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П¬†–Њ–±—П–Ј–∞–љ–∞ –±—Л–ї–∞ ¬Ђ—А–∞–і–Њ—Б—В–љ–Њ¬ї –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –Є—Е —Г –≤—Е–Њ–і–∞!

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ:

1 –Я—А–Њ—Б—В–Њ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ, –Є—А–Њ–љ–Є—З–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤.

2¬†–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Н—В–Њ—В —Г—Б—В–∞–≤ –±—Л–ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ –≤ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е¬ї –і–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –С–∞—Б–∞—А–≥–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ—С —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞.

![]() вАЛ

вАЛ