Люди Славянского возрождения

Люди Славянского возрождения

I

.

В последнем десятилетии девятнадцатого века на старом немощно дрожащем пароходике путешествовал по Днепру русский писатель. Много позже, живя уже за пределами родины, он вспоминал: «Я в те годы был влюблен в Малороссию, в ее села и степи, жадно искал сближения с ее народом, жадно слушал песни, душу его. Пел он чаще всего меланхолически, как и подобает сыну степей, пел на церковный лад, как и должен петь тот, чье рождение, труд, любовь, семья, старость и смерть как бы служение; пел то гордо и строго, то с глубокой нежностью. С ярморки на ярморку, в передвижениях гуртами на работы часто сопровождали его бандуристы и лирники, наводившие мужчин на воспоминания о былой вольности, о казацких походах, а женщин на певучие думы о разлуках с сыновьями, с мужьями, с любимыми. Бог благословил меня счастьем видеть и слышать многих из этих странников».

Писателем-путешественником был Иван Бунин, рассказ, откуда взяты приведенные здесь строки, – «Лирник Родион».

В мире бунинской прозы «Лирник Родион» стоит несколько особняком. В этом рассказе отсутствуют многие из тех свойств, по которым мы всегда безошибочно угадываем бунинский почерк: порывистость, страстная напряженность движения событий, самой речи повествователя, взволнованной, иссуха-жаркой, будто прерываемой горловыми спазмами... Рассказ об украинском бродячем певце лишён и намёка на сюжет, все происходящие события состоят в том, что лирник поёт, а женщины-крестьянки и молодой писатель слушают его «псальму» (духовный стих) о девочке-сиротке, разыскивающей по белу свету могилу матери.

Бунин так первоначально и назвал свое повествование «Псальма про сироту». Но потом, видимо, почувствовал некоторую фактографичность подобного названия. Ведь в центре рассказа всё же не сюжет песни, исполняемой слепым лирником, а сам Родион, его мужественная и нежная душа, прозорливая, несмотря на телесный недуг.

«Сын народа, не отделяющего земли от неба, он просто и кратко рассказал о страшной встрече ее (сироты -Ю. Л.) «в темных лугах», в светлые пасхальные дни, с самим воскресшим Господом:

«Тай зустрiв iï Христос, став iï питати». «Куди йдешь, сирiтко?» «Матерi шукати». «Ой, не йди, cиpiткo, бо далеко зайдешь, вже ж своеï матiнки й по вiк не знайдешь: бо твоя матiнка на високiй ropi, тiло спочивае у смутному гробi...»

Поразительно, что Иван Бунин, слышавший, должно быть, десятки украинских дум и псальм, выбрал именно эту – о сиротке, пришедшей на могилу матери. Поразительно потому, что подобный его выбор верно указывает на два чуть ли не самых распространенных, самых излюбленных мотива всей украинской народной поэзии: мотив сиротства и мотив плача над затерянной в степи могилой.

У нас ещё будет повод и необходимость подробнее остановиться на этих мотивах, а теперь надо сказать о том особом, почти символическом значении, которым способен осветиться для нас, людей новой действительности, рассказ, написанный Буниным в 1913 году на острове Капри.

«Лирник Родион» – не просто дань признательности славянскому народу-брату и его великой поэзии, сердечно близкой и понятной русскому человеку без перевода. Сознательно он это делал или нет, но Бунин тут как бы хотел подвести черту под целой традицией русской дореволюционной культуры. И литературы в частности. Правда, эта традиция, видоизменяясь, усложняясь по мере роста, пережила Бунина. Но нам важно присмотреться к истокам традиции, к первым бороздам и всходам.

.

II

.

Небезынтересно напомнить: слово Диканька в наш литературный обиход ввёл вовсе не Гоголь, а... Пушкин. Он сделал это за три года до выхода в свет «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в своей исторической поэме «Полтава». Орлик, допрашивая Кочубея, говорит:

.

Мы знаем,

Что ты несчетно был богат;

Мы знаем: не единый клад

Тобой в Диканьке укрываем...

.

И еще раз упомянута Диканька в заключительных строфах поэмы:

.

Цветет в Диканьке древний ряд

Дубов, друзьями насажденных;

Они о праотцах казненных

Доныне внукам говорят.

.

Конечно, гоголевская Диканька имя совсем иного ряда, выдающийся литературный образ, по праву ставший нарицательным. У Пушкина же это всего-навсего одна из малых географических реалий, призванных сообщить повествованию большую достоверность, историческую в первую очередь. По поводу этой реалии поэт даже пояснил в примечаниях к поэме: «Деревня Кочубея».

Но все-таки пушкинское первенство, в котором нас занимает не мелочный приоритет на то или иное слово, первенство не формальное и не случайное. Дело в том, что русская культура в лице Пушкина и его современников первой обращалась тогда к осмыслению, художественному, литературному, феномена украинской культуры и истории. На правах старшей она и не могла поступить иначе. Если смотреть на это старшинство сквозь привычный образ семейных отношений, то нельзя не заметить, кто у общей, материнской культуры (древнерусской, киево-русской) сделался к XIX веку носителем более взрослого, зрелого самосознания; старшему же и это тоже дело вполне привычно-семейное всегда поручается донянчивать младших.

Параллель Пушкина с Гоголем для нас, может быть, не вполне безусловна (Гоголь тоже писатель русский, а не украинский и не русскоязычный). Но все же молодой автор «Вечеров...» был объективно выразителем украинского литературного, на¬ционального самосознания, и потому параллель эту хотелось бы еще несколько продлить.

1834 год. После появления «Вечеров...» Гоголь публикует свое известное «Объявление об издании истории малороссийских казаков». Тогда же опубликован им и «Взгляд на составление Малороссии», «эскиз», заявленный как «Введение к «Истории Малороссии».

Но из письма М. Погодина к С. Шевыреву от 28 апреля 1829 года нам известно: «Пушкин собирается писать историю Малороссии». Это сведение подкреплено другим свидетельством, относящимся к тому же году: М. Максимович, видный фольклорист, патриот Украины, общий друг Пушкина и Гоголя, давал поэту справки о знаменитой «Истории Руссов», написанной, как тогда полагали, Георгием Конисским, архиепископом белорусским. «История Руссов» считалась лучшим историческим трак-татом об Украине, и Пушкин, заполучив экземпляр рукописи, внимательнейше его изучал. Возможно, он собирался им воспользоваться в 1831 году, когда из-под его пера появился исторический фрагмент на французском языке, который по его содержанию в пушкиноведении принято называть «Очерк истории Украины».

Однако и «Полтава», и замысел исторического труда это уже плодоношения пушкинского «украинофильства». Наверное, нужно отступить еще к 1821 году: поэт, находящийся в южной ссылке, приезжает из Кишинева в Бендеры, где пытается обнаружить место захоронения Мазепы. Но

.

...тщетно там пришлец унылый

Искал бы гетманской могилы:

Забыт Мазепа с давних пор...

.

«Полтава»

.

Или взять за точку отсчета следующий, 1822 год? В том же Кишиневе находясь, Пушкин написал тогда краткие «Заметки по русской истории XVIII века», о которых, кажется, можно сказать, что в них запечатлено самое первое по времени проявление его интереса к «малороссийской» теме. «Екатерина, отмечает здесь Пушкин, уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию...»

Не удивительно ли, что в этом предельно сжатом выводе юный поэт нащупывает самый больной нерв недавней (да и современной ему) истории Украины? Екатерина, как известно, в своей национальной политике наследовала Петру, Петр же решительно действовал в сторону ограничения вольностей малороссийского казачества, обидами которого ловко сумел воспользоваться Мазепа.

Так, в начале 20-х годов Пушкин завязывал в узелок многое из того, что воплотится позднее, и не только в «Полтаве», но и в... «Медном всаднике». Достаточно при-смотреться повнимательней к фигурке сумасшедшего Евгения, чтобы различить в его бессильном отстаивании своего права на самостоятельное жизненное поведение нечто вполне «мазепинское». И за тем и за другим гонится разгневанный император...

Рискну предположить, что в 1821 году Пушкин-романтик, автор «Вольности», еще отчасти понимал Мазепу по-декабристски: не только предатель дела Петра, но и изгнанник, неудачливый борец за вольность, носитель идеи республиканской свободы.

Но уже то обстоятельство не могло не озадачить поэта в Бендерах, что могилы-то нет. И это при совершенно особом на Украине культе могил! Тогда же, посетив Киев, поэт постоял возле двух лежащих рядом надгробных плит: под ними покоился прах Кочубея и Искры, казненных по интриге Мазепы. Могилы эти находились в стенах Печерской лавры, с ее подземными ходами, где сберегались останки целого сонма людей, оставивших могучий след в отечественной истории. Сам воздух Украины, ее дали, кренящиеся древними курганами, исподволь внушали поэту «любовь к отеческим гробам».

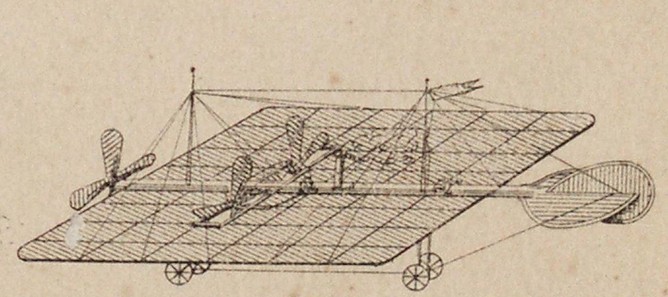

И не ему одному. Вот характерное для этой эпохи описание: «Курганы. Высокие земляные насыпи, видимые и ныне во многих местах Малороссии и Украины. Курганы сии служили иногда общими могилами на местах столь частых сшибок, бывавших у малороссиян с всегдашними их врагами татарами и во время отторжения их от Польши с поляками... Иногда же целый ряд таковых курганов, идущих на далекое пространство по одному направлению, подобно цепи гор, служил как бы ведетами или подзорными возвышениями для наблюдения за неприятелем. Таковых курганов много можно видеть по древним границам Малороссии и Украины с ордою крымскою, особливо в губерниях Слободско-Украинской и Полтавской».

Поэтическое описание, в чем-то перекликающееся с пейзажами из чеховской «Степи», скажем мы. Но процитирована статья справочного характера, отрывок из примечаний Кондратия Рылеева к поэме «Войнаровский». Дело в том, что поэтичен был сам описываемый предмет, и автор хорошо чувствовал, что значит для украинского сердца вид степных курганов; не случайно курганы и старые могилы играют в «украинских» сочинениях Рылеева не только «пейзажную» роль. Вот пример из того же «Войнаровского»:

.

Один, вблизи степной могилы,

С конем издохнувшим своим,

Под сводом неба голубым

Лежал я мрачный и унылый...

Все было тихо... Лишь могила

Уныло с ветром говорила.

.

Последние две строки дословная перекличка с зачином народной песни, которую Рылеев явно должен был знать:

.

У полi могила з вiтром говорила:

«Повiй вiтpe буйнесенький,

щоб я не чорнiла...»

.

Могила разговаривает с ветром, жалуется на свое одиночество, просит, чтобы ветер помог ей зарасти травой; видимо, смелость этого поэтического образа настолько поразила автора «Войнаровского», что он первым из русских поэтов предпринял попытку использования украинского фольклорного мотива в своем произведении.

Войнаровский, человек романтической личной судьбы, был сподвижником Мазепы. Тема не оставляла Рылеева, сохранились его наброски к поэме «Мазепа», так и не написанной. Бурные события украинской истории XVI XVII веков с годами все больше и больше занимали поэта, но воплотить замысел он не успел. Читая стихотворный отрывок «Палей», поневоле вновь задумываешься о первенстве: описание казака, скрывающегося от вражеской погони, прыгающего с кручи в речную пучину, отзовется позднее на последних страницах гоголевского «Тараса Бульбы».

.

Вот вправо, влево, и к реке.

Коню проворною рукою

Набросил на глаза башлык,

Сам головой к луке приник,

Ударил плетью и стрелою

Слетел с брегов, отваги полн;

И вот средь брызгов и средь волн

Исчез в клубящейся пучине...

Уж он спокойно на средине

Днепра шумящего плывет.

Враги напрасно мещут стрелы,

Свинец напрасно тратят свой.

Разит лишь воздух он пустой...

.

Можно было бы сказать, что Пушкин подхватил рылеевскую тему, если бы мы не знали, что он шел к ней самостоятельно. В эпосе его «Полтавы» запечатлелась не только художественная зрелость силы, имя которой русская поэзия, тут явно обозначилась масштабность исторического кругозора поэта, трезвость его гражданского видения. Пушкин, испытавший искус романтического понимания свободы, не отринул здесь вольнолюбивых идеалов своей юности, своего поколения. В его Мазепе, характере достаточно сложном, противоречивом, изменник, предатель соседствует с патриотом казачьих вольностей, ратующим за свободу своей Украины. Изменяя Петру, изменяя России, гетман одновременно вынужден вступать в сговор с извечными врагами Украины иезуитами, турками, шляхтой, иного выбора нет. «Свобода», «вольность», свидетельствует Пушкин, оказываются в устах гетмана лишь красивыми словами. «Свобода» Украины от России становится дорогой в никуда, в бездну авантюризма. Таково свидетельство самой истории, как бы ни были сложны и противоречивы ее частные приговоры, с какой бы железной неумолимостью ни уравнивало правительство в правах (точнее, в их отсутствии) российского крепостного мужика и вчерашнего вольного запорожца. Да и возможно ли, праведно ли в новых исторических условиях оставаться «вольными» за счет своего же брата, бедующего беду?

От той былой казачьей воли, напоминает Пушкин, остались только курган, да песни, да предания:

.

...порою

Слепой украинский певец,

Когда в селе перед народом

Он песни гетмана бренчит,

О грешной деве мимоходом

Казачкам юным говорит.

.

Стоит перечесть внимательней эти заключительные строки «Полтавы». В примечаниях к поэме Пушкин уточняет: «Предание приписывает Мазепе несколько песен, доныне сохранившихся в памяти народной». Но зачем слепой певец, по воле поэта, исполняет именно «песни гетмана»? Чтобы кстати напомнить читателю под конец о «грешной деве» Марии Кочубей? Или чтобы показать, насколько живучи исторические грезы о былой вольности?

Знал ли сам Пушкин эти сочинения, приписываемые Мазепе? Из тех же примечаний к поэме явствует: да, знал. С думой, «будто бы сочиненной Мазепою», он мог по-знакомиться в «Истории Малороссии» Д. Бантыш-Каменского, которой пользовался, работая над «Полтавой». К тому же за год до написания поэмы в Москве был издан М. Максимовичем сборник «Малороссийские песни», и среди других текстов составитель привел «Думу Гетмана Мазепы». «Она замечательна не в одном историческом отношении», поясняет Пушкин. Видимо, его внимание привлекла откровенность представлений Мазепы о вольности. По мысли гетмана, все беды тогдашней Украины состояли в том, что сыны ее в разброде: кто ратовал за союз с погаными, кто надеялся на ляхов, кто на силу Москвы. Но все они, доказывал автор дум, и басурмане, и ляхи, и москали враги Украины. А потому

.

Нуте врагов, нуте бити!

Самоналы набувайте,

Острых шабель добувайте,

А за веру хочь умрите,

И вольностей бороните!..

.

Обреченность гетманского призыва, возбуждающего ненависть против Москвы единоверной, очевидна. Так позднее будет очевидна и обреченность сумасшедшего Евгения с его угрозой Медному всаднику. Как и в случае с Евгением, Пушкин не может не отдать должного стихийному порыву гетмана к свободе. Но в том и другом случае для него очевидна историческая несостоятельность подобного порыва. Не более чем химера эта пресловутая «свобода» Украины от общей с Россией доли. Так не может часть кроны быть свободной от общего ствола и от единого корневища.

Вместе с тем, подчиняясь художественной правде, поэт не счел нужным умолчать о «программной» песне гетмана, бытовавшей в устном предании и спустя столетие после событий. За таким поэтическим решением проглядывает зрелая мудрость культуры, стремящейся понять родственную культуру как самое себя. Для Пушкина «Полтава» с ее «украинской» темой стала актом такого самопознания. Проявленная здесь поэтом воля к бескорыстному и до конца честному художественному и историческому самопознанию была ответом, одним из самых значительных тогда ответов русской культуры на между-народные события Славянского возрождения.

.

III

.

Славянскому возрождению первой половины XIX века посвящена довольно большая литература1. Но по преимуществу эта литература специальная, из поколения в поколение распространяемая и усваиваемая в сравнительно узком кругу славистов. За пределами круга предмет известен, увы, лишь понаслышке.

И тем не менее, не догадываясь порой о том, как это называется, все мы говорим прозой. Все мы в большей или меньшей степени знаем о Славянском возрождении XIX века по великому множеству его самых разнообразных проявлений, оставленных нам в наследование, Бог даст, в приумножение.

Первое издание «Слова о полку Игореве», грандиозный патриотический подъем, охвативший Россию в эпоху Отечественной войны 1812 года, стихотворное послание Тютчева к чешскому слависту Ганке, книга знаменитого словацкого ученого Шафарика «Славянские древности», тематика агитационной поэзии декабристов, раскопки фундамента Десятинной церкви в Киеве, фольклорные публикации на страницах «Москвитянина», полемика «шишковистов» и «карамзинистов», филологическая деятельность серба Вука Караджича или русина Юрия Венелина, стихотворное творчество Алексея Кольцова, рецензия Белинского на шевченковских «Гайдамаков», пушкинские «Песни западных славян», выход в свет первых томов Полного собрания русских летописей с любым из этих событий, фактов, явлений первой половины XIX столетия мы вправе соотнести представление о Славянском возрождении. Опись фактов, событий, явлений можно умножать, но не она нам важна. Важен дух творческого самопознания, витавший тогда над материком славянских культур. Он зародился отнюдь не самопроизвольно. Его появление было про¬диктовано самой логикой исторического развития, логикой национально-освободительных движений, охвативших многие страны и народы Европейского континента. Образное изречение Пушкина, сравнившего подвиг Карамзина-историка с открытием Америки, оказалось именно в стиле эпохи Славянского возрождения, в стиле ее масштабных дерзаний, возвращающих или пробуждающих к новой жизни целые материки культурно-исторического материала.

Целиком и полностью в мощном русле Славянского возрождения просматриваются в первой половине того века и русско-украинские литературные связи. У их истока стоит издание в 1800 году самого выдающегося памятника древнерусской поэзии. Знаменательно, что вскоре за «Словом о полку Игореве» увидели свет и «Древние русские стихотворения» Кирши Данилова (1804) с их былинами «киевского цикла», также властно напомнившими о единой корневой системе восточнославянских языков и культур. В 1818 году в Москве выходит второе, значительно дополненное издание сборника Кирши Данилова, а годом позже в Петербурге объявляется и первая скромная ласточка украинской фольклористики «Опыт собрания старинных малороссийских песен».

Почему в Петербурге? Почему, допустим, не в Киеве, или Харькове, или Полтаве? По той же самой причине, по которой и первые три части «Энеиды» И. Котляревского (еще в 1798 году) увидели свет в Петербурге, а его водевиль «Москаль-чаривник» был в 1841 году опубликован в Москве. Именно две российские столицы сделались в те десятилетия основными издательскими пристанищами для украинской литературы, новейшей и старой, именно в Москве и Петербурге в ту братолюбивую пору увидело свет большинство поэтических и прозаических произведений украинских авторов. Литературная периодика на Украине до 40-х годов практически отсутствовала, если не считать нескольких харьковских кратковременных журнально-альманашных начинаний.

Тем более стоит напомнить хотя бы некоторые библиографические подробности тех десятилетий. В 18221823 годах в петербургском журнале декабристов «Соревнователь просвещения и благотворения» печатаются главы из пятой части «Энеиды» Котляревского; в 1827 году М. Максимович издает в Москве сборник «Малороссийские песни»; здесь же в 1834 году выходят собранные им «Украинские народные песни»; в 1835 году в Петербурге печатается Собрание сочинений Георгия Конисского, и Пушкин с воодушевлением отзывается на это издание в «Современнике»; свои «Малороссийские приказки» (1836) и вольный перевод на «малороссийский язык» пушкинской «Полтавы» (также 1836) выпускает в Петербурге Е. Гребенка; в 1834 1837 годах в Москве выходят «Малороссийские повести, рассказанные Грицьком Основьяненком»; в 18401841 годах северная столица становится издательской колыбелью «Кобзаря» и «Гайдамаков» Т. Шевченко; 1841 годом помечен и вышедший в Петербурге коллективный сборник украинских авторов «Ластовка», среди его участников Т. Шевченко, Г. Основьяненко, И. Котляревский; в 1842 году в Москве началось издание пятитомной «Истории Малороссии» Н. Марковича; в 1846-м в Москве же издана «Летопись Самовидца» исторический труд анонимного украинского автора о войнах Богдана Хмельницкого... Список отдельных стихотворений, поэм, сочинений в прозе, изданных украинскими авторами в петербургских и московских журналах в течение первой половины XIX века, занял бы немало страниц. Еще больше места занял бы перечень журнально-газетных откликов русских авторов на появление новинок украинской литературы, публикацию исторических трудов и фольклорных сборников.

Заслуживает если не восхищения, то удивления еще одна подробность литературного этикета эпохи. Она поначалу даже может показаться странной, труднообъяснимой. Все, что в те годы предлагается украинскими авторами к печатанию на «малороссийском наречии», издается в столицах именно на языке оригинала. Переводы напрочь отсутствуют!

Но почему же? Кажется, сам собой напрашивается ответ: потому что еще отсутствует, еще не сложилась куль¬тура перевода, не заявила еще своих прав цеховая организация переводчиков.

Нет, вовсе не поэтому. И издаваемые литераторы, и издатели в услугах переводчиков просто не видят необходимости. Просто-напросто считается зазорным не уметь читать и понимать без посредства переводчиков родственную славянскую речь.

Таков стиль всего Славянского возрождения. И на страницах русских журналов, сборников тогда то и дело появлялись беспереводные образцы народной поэзии сербов, словаков, белорусов, украинцев, поляков, чехов, болгар, лишь изредка снабжаемые объяснениями труднопонимаемых слов и оборотов. Главный расчет издателей был на повышенное лингвистическое чутье к родственной речи, на постоянное усовершенствование такого чутья по мере ее усвоения. Встречающиеся трудности только возбуждают жажду языкового познания; перевод при подобной постановке дела - не столько помощь, сколько обволакивающее расслабление, обманчивая видимость спрямления дороги. Он создает некую искусственную, условную, ничему в природе вещей не соответствующую среду, размывающую обаяние подлинника. Своеобычность, сокровенность подлинника, гармоническое единство смысла, звучания, ритма, интонации размениваются на сумму приблизительных уподоблений, заменителей, имитаций, пусть и подбираемых с благими целями. Эта отрицательная сторона переводческих усилий и результатов (особенно при переводах с родственных языков) будет осознана позже, и прежде всего самими практиками перевода.

Эпохе Славянского возрождения была свойственна неподдельная радость узнавания своих своими. Узнавания именно непосредственного, не стесняемого излишними толкованиями и подсказками.

Скажут: ну а как же «славянские» переводы Пушкина из того же, к примеру, Мицкевича или из собрания Вука Караджича? Или как быть с «украинской» «Полтавой» в переводе того же Гребенки?

Но то, о чем идет речь, и нельзя назвать переводами в современном значении слова. Пушкинские «Воевода» или «Будрыс и его сыновья» это скорее вольные импровизации на темы, заданные польским поэтом, своеобразная форма литературного этикета, способ выразить знак уважения, наконец, возможность померяться силами на своего рода поэтическом турнире.

А когда мы читаем следующие, к примеру, строки:

.

Буря в хмари небо крие,

Сипле снiг, як з рукава,

То звiрюкою завие,

То застогне, як сова...

Випъем, добра панiматко,

Ну, по однi, наливай;

Випъем з горя, де ж кухлянко?

За починком не дрiмай!..

.

то вряд ли стоит навязывать их автору, современнику Пушкина, украинскому поэту-романтику Л. Боровиковскому миссию переводчика, делающего «Зимний вечер» доступным читателю-украинцу. Стихи русского поэта взяты здесь как высокий образец для подражания.

Подражание - вот слово, которое объяснит нам очень многое во взаимоотношениях русской и украинской литератур той эпохи. Подражание благодарного ученика опытному учителю как форма воспитания самостоятельных навыков. Подражание как сознательное самоограничение, признание, что подлинник всегда совершеннее, чем любая попытка его иносказать. В современном словоупотреблении подражание рассматривается как акт заведомо малодостойный и не зря добавляется: робкое, ученическое подражание. Но во времена Пушкина и Шевченко подражать не стеснялись, подражать любили, занятие не считалось зазорным, тем более что по эстетическим законам того времени художник почитался в первую очередь подражателем самой матери-природы, самого творящего Бога.

Молодые литературные силы Украины, осмысленно и настойчиво подражая образцам русской письменности, осваивали новые поэтические и прозаические жанры: попутно осмыслялась и европейская литературная классика. Равнение на высокие образцы подчас прихотливо совмещалось с их намеренным снижением, как в «Энеиде» Котляревского или в «Полтаве» Гребенки. Свободное обращение с образцами, умение ловко их «перелицевать», травестировать, переводить в смеховой, бурлескный ряд тоже ведь было одним из условий толковой выучки. Вместе с тем в подобных «перелицовках» еще сказывалась отчасти инерция предыдущей эпохи, когда все «мало¬российское» обязано было быть смешным, грубым, мужиковатым.

На закономерно возникающий вопрос: а нужны ли переводы с современного русского на украинский и наоборот или переводы с украинского на белорусский, с белорусского на русский и т. д. ответить однозначно, видимо, нельзя. Все зависит, должно быть, от конкретного текста, степени его языковой закрытости, усложненности. Но одно соображение всё-таки нужно высказать вслух: лите¬ратурную классику русских, украинцев, белорусов все мы должны бы и способны усваивать на языке народов, ее породивших. Видимо, это пожелание логично будет распространить и на произведения русского, украинского и белорусского фольклора.

.

IV

.

Эти заметки не претендуют на воссоздание стройной картины былых литературных взаимоотношений. Сам предмет слишком широк, чтобы охватить его с достаточной полнотой. Цель заметок - присмотреться лишь к некоторым своеобразным особенностям русско-украинских литературных связей первой половины прошлого века. И к тому неповторимому фону эпохи Славянского возрожде¬ния, в который вписывался русско-украинский диалог. Всеславянство (понятие, введенное чехом Ганкой) повсеместно и решительно обращалось тогда к осмыслению собственных культурно-исторических истоков и судеб. Историзм становился незаменимым рабочим инструментом подобного осмысления, какого бы предмета оно ни касалось. Историческое самопознание поднимало на поверхность пласты культур, выявляло цельность и единство языковых первооснов, лежащих в глубине современных расподобившихся славянских языков и речений.

Вспомним первые страницы «Тараса Бульбы». «А поворотись, сынку!..», «Не смейся, не смейся, батьку!», «Ну, здоров, сынку, почеломкаемся» и т. д. Что это перед нами русский или украинский язык? И то и другое, скажем мы, поскольку Гоголь в этих фразах постоянно использует украинский звательный падеж; «сынку» вместо русского «сынок», «батьку» вместо «батько». Но правильнее будет сказать, что перед нами еще и древнерусский язык, потому что звательный падеж это его достояние, его принадлежность, сохранившаяся в современном украинском (и отчасти белорусском), но почти утраченная в русском языке. Точнее, утраченная в языковой практике, но не в языковой памяти. Поэтому-то для гоголевского «сынку», «батьку», «мамо» русскому уху не нужно подсказок.

Или вспомним строки из стихотворения Шевченко:

.

Там синее море

Вигривае, хвалить Бога,

Тугу розганяе…

.

Это вот слово «туга» (скорбь, печаль, тоска) украин¬ское или русское слово? И русское, скажем, не зря оно приведено в Толковом словаре Даля. Но опять точнее будет сказать, что оно прежде всего древнерусское, поскольку мы обнаруживаем его еще в «Слове о полку Игореве», в наших летописях.

Из подобных примеров (а их можно было бы множить и множить) уже видно, что к историческому самопознанию способно было дать импульс и отдельно взятое слово. Тем более, если слово или имя, насыщенное историческим содержанием, выносилось в заглавие: «Войнаровский», «Полтава», «Тарас Бульба», «Кобзарь», «Гайдамаки»...

И тут опять необходимо вспомнить, что хронологически шевченковскому «Кобзарю» предшествовал пушкинский «слепой украинский певец», а «Гайдамакам» одноименный фрагмент поэмы Рылеева. Можно сказать, что русский читатель был уже подготовлен к явлению поэзии Шевченко. В том числе подготовлен поэзией Пушкина, Рылеева, исторической прозой Гоголя, петербургскими и московскими публикациями украинского фольклора.

Зазвучал голос новый, свежий, но и что-то волнующе памятное чуялось в этих звуках:

.

Biтep вie noвiвae,

По полю гуляе.

На могилi кобзар сидить,

Та на кобзi грае...

...Добре еси, мiй кобзарю,

Добре, батьку, робиш,

Що спiвати, розмовляти

На могилу ходиш!

.

Поневоле вспомнилась та сиротливо чернеющая в степи могила, что жалуется ветру на свое одиночество. И точно, тот самый образ замелькал почти в каждом стихотворении Шевченко.

.

Там могили з буйним вiтром

В степу розмовляють,

Розмовляють сумуючи,

Отака ïx мова:

«Було колись минулося,

Не вернеться знову».

.

Но тут, как видим, речь уже не об одиночестве души-сироты, затерявшейся среди безлюдья. Поэт сожалеет о былой, миновавшей славе, о невозвратно ушедших в прошлое исторических деяниях.

.

Встае хмара з-за Лиману,

А другая з поля;

Зажурилась Украïна

Така ïï доля!

Зажурилась, заплакала,

Як мала дитина.

Hixтo ïï не рятуе...

Козачество гине;

Гине слава, батькивщина;

Немае де дiтись;

Виростають нехрещенi

Козацькiï дiти...

.

В шевченковском «Кобзаре» традиционный для украинского эпоса образ могилы превращается в символ, а мотив сиротства распространяется, охватывает целиком всю судьбу современной поэту Украины. Но подлинно великая поэзия не может питаться одной лишь дедовской славой, жить с постоянной оглядкой на «высокие могилы». Как бы ни отвращала поэта распространившаяся и на Украину мгла крепостничества, гнёта арендаторов-ростовщиков, память о былой «доле-воле» могла лишь разбередить душу, но не излечить ее. Можно сказать, что Шевченко сполна переболел исторической тоской по героическим деяниям и народным героям былых времен, сполна вкусил горечи сиротства.

В этом горниле закалился гражданский идеал поэта, а с ним и всей новой литературы Украины, идеал, связанный с мыслью о достойном его родины будущем, с мечтой о «семье великой, семье вольной, новой».

Но та же самая мысль согревала и Пушкина, сказавшего в своем стихотворном обращении к поэту-славянину о «временах грядущих»,

.

Когда народы, распри позабыв,

В великую семью соединятся.

.

1. Славяноведение в дореволюционной России//Библиографический словарь. М., 1979.