–≠—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є

–≠—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ —П –љ–∞—З–љ—Г –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞?

–Ш–і–µ—О —Б–Є–љ—Г—Б–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Є–і–µ–∞–ї–Њ–≤ –і—А—Г–≥ –≤ –і—А—Г–≥–∞ —П —Г–Ј–љ–∞–ї –Є–Ј —Б—В–∞—В—М–Є –Я—А–Њ–Ї–Њ—Д—М–µ–≤–∞ ¬Ђ–§—С–і–Њ—А –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –®–Љ–Є—В (1877вАФ1941) –Є –µ–≥–Њ —В–µ–Њ—А–Є—П –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞¬ї –≤ 1981 –≥–Њ–і—Г. –Ш–љ–µ—А—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–±–µ —П –ї—Г—З—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї –њ—А–Є —Б–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –ї–ґ–µ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ы–ґ–µ вАФ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –±–µ–Ј —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ,¬†вАФ¬†–њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–µ (–≤ –њ–Є–Ї—Г –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г). –ѓ –і–∞–ґ–µ –≥–Њ–љ–Є–Љ –±—Л–ї –Ъ–У–С –Ј–∞ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П.

–Э–Њ —П –±—Л–ї –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ї –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г. –Ь–Њ–є –Є–і–µ–∞–ї (–Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ —П –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–ї вАФ¬†–∞–љ–∞—А—Е–Є—П, —В.–µ. –±–µ–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є—П —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–є, —З—В–Њ –Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ј–Љ–µ) –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–ї –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ъ–∞–Ї –Љ–µ–љ—П –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є вАФ¬†–њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–Љ вАФ¬†—В–∞–Ї–Є–Љ —П –Є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Є —Б–Љ–µ–љ–µ —Б—В—А–Њ—П –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –љ–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ.

–Я–Њ–Љ–љ–Є—В—Б—П –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А —Б –њ–Њ—З—В–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Њ–Љ –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З—С—В. –Ю–љ —Г–і–Є–≤–Є–ї—Б—П –Љ–Њ–µ–є —В–Њ–≥–і–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ —В—Г—В –ґ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П: ¬Ђ–Э—Г –љ–Є—З–µ–≥–Њ. –Ф–Њ–ї–ґ–љ—Л –ґ –±—Л—В—М —А–∞–Ј–љ—Л–µ –ї—О–і–Є. –Ш–Љ–µ–µ—В–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ¬ї. –Э–∞ –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, вАФ¬†–љ–µ–і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, –і—Г–Љ–∞—О. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ —Б–Є–і–µ–ї–Њ –≤ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є, –∞ –љ–µ –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –љ–µ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —З—Г–і–∞–Ї—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –Р –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —В–Њ–≥–і–∞, –≤ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї—Г, —Б–Њ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Є–і–µ–µ–є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–∞ –Ї –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г. –†–∞–Ј —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –Њ–±–ї–∞–ґ–∞–ї—Б—П. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–°–°–†, –њ–Њ-–Љ–Њ–µ–Љ—Г, –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ —А–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–Є –і–Њ, –љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ–љ—Л —Б—В—А–Њ—П.

–Ш–і–µ—П –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–і–µ–∞–ї–∞ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Љ–љ–µ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ, –≤–µ—А–љ–Њ –ї–Є –Љ–љ–Њ—О –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ (–≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є–љ–∞—З–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П) —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Є–Љ—П—А–µ–Ї. –Э–∞–і–Њ –≤–Ј—П—В—М –Є –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞—В—М —В—Г –ґ–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—О –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –∞–≤—В–Њ—А–∞, –љ–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ–± –і—А—Г–≥–Њ–µ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Њ—В—Б—В–Њ—П–ї–Њ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ. –Х—Б–ї–Є —Г –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —В–Њ—В –ґ–µ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї, —В–Њ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–є —А–∞–Ј —П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –≤–µ—А–љ–Њ.

–ѓ —Г–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞—О –њ—А–Њ –Љ—Г—В–љ–Њ—Б—В—М —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є–і–µ–∞–ї–∞. –ѓ –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—О –≤–∞—Б –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б–≤–Њ–є –≤–Ї—Г—Б, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Г –≤–∞—Б –µ—Б—В—М, –Є –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—Б—П –ї–Є –Њ–љ —Б –Љ–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–Є–Ї–Њ–є –Є–ї–Є –љ–µ—В. –Х—Б–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—Б—П, —В–Њ —Г–њ—А—С–Ї –≤ –Љ—Г—В–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–њ–∞–і—С—В.

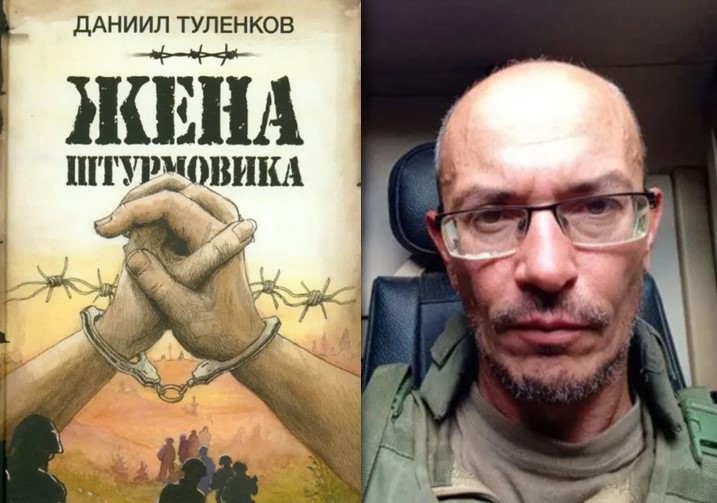

–°–Љ–µ—И–љ–Њ. –Я–Њ–Ї–∞ —П —Н—В–Њ –њ–Є—Б–∞–ї, –Љ–љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З–µ–≥–Њ —П –Ј–∞–≤–µ—А–љ—Г–ї –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г. вАФ¬†–Я–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –ѓ –≤–µ–і—М –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М —Б–≤–Њ–є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В ¬†–њ–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ—Г –§–Є–ї–Є–њ–њ–µ–љ–Ї–Њ ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї—П¬ї (2016) —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –ґ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ–Ф–µ—А—М–Љ–Њ–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї, –њ–Њ–Љ–µ—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і —В—Г –ґ–µ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї—Г, —З—В–Њ –Є —А–Њ–Љ–∞–љ.

–•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї, –Њ–љ –ґ–µ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї –∞–≤—В–Њ—А–∞, –Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П-—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –≤–Њ—Б–њ—А–Є–µ–Љ–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –∞ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О. –Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є —Б–Ї—А—Л—В—Л–Љ. –Р —Г –Љ–µ–љ—П –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞—Б—М —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–Ї—А—Л–≤–∞–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П: –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г —Д–∞–Ї—В –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Њ—З—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ, —П –љ–∞—З–Є–љ–∞—О –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —Б–µ–±–µ –Є–ї–Є –Њ —З—С–Љ-—В–Њ, –Є–Ј–і–∞–ї–µ–Ї–∞, –ЄвА¶ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О –Є—Б–Ї–Њ–Љ–Њ–µ —Г–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –≤ –Љ–Њ—С–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є. –Ю—Б—В–∞—С—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б—С –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М.

¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї—П¬ї –Љ–љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–ї—С–љ–љ–∞—П –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ —В–Є–њ–∞ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞. –Ъ–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–µ–µ: –Ї–∞–Ї, –Љ–Њ–ї, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–∞—П –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ –њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ. –Ъ—Г–ї—М—В —Б–Є–ї—Л –њ–Њ–і–ї–Њ—Б—В–Є. –Т ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї–µ¬ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ–і–Є–љ —В–∞–Ї–Њ–є, —П–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –Њ–±—А–∞–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ—В –Є–і–µ–∞–ї–∞. –Ъ–∞–Ї –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞ –њ–Њ –§—А–µ–є–і—Г.

–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ –і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—И—С–ї —Д–∞–Ј—Г –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–≥–Њ, –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ш –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ј–Њ–≤—П –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –њ—Г—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Љ–∞—Б—Б—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Н—В–Њ –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ —З—Г–ґ–і–Њ, —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л –Ј–∞–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞—В—М –љ–µ–Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –љ–∞ —Д–ї–∞–≥ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П—П —Б–ї–Њ–≤–Њ –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Р –Ј–≤–µ—А—Б–Ї–Њ—Б—В—М –њ—А—П—З–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є. –Э–Њ –≤ ¬Ђ–Ґ—А–∞–≤–ї–µ¬ї —Б–∞–Љ–∞ —В–µ–Љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–±–ї–Є–Ј–Є —Н—В–Њ–є —В–∞–є–љ—Л, —В–∞–є–љ—Л –і–ї—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Љ —Г–ґ–∞—Б—Л –Ј–∞ —Г–ґ–∞—Б–∞–Љ–Є –Є–і—Г—В. –Ш –Ї–Њ–љ—З–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј —А—П–і–∞ –≤–Њ–љ –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ —Г–ґ–∞—Б–Њ–Љ.

–Р –≤ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–µ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –≤—Б—С –љ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ. –°—В—А–∞–і–∞—О—Й–Є–є –љ–µ —Б–Њ—И—С–ї —Б —Г–Љ–∞, –Ї–∞–Ї –≤ —А–Њ–Љ–∞–љ–µ, –∞ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞–ї—Б—П. –Ш –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤—А–Њ–і–µ –±—Л, —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ, –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—В–Њ—П–і–љ—Л–є. –Ю–і–љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М (–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є –µ—Б—В—М —Б–ї–µ–і –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–і–µ–∞–ї–∞): –Ї–∞–Ї –њ–Њ —Й—Г—З—М–µ–Љ—Г –≤–µ–ї–µ–љ–Є—О –≤—Б–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –∞–≤—В–Њ—А —В–∞–є–љ–Њ —Б–Љ–µ—С—В—Б—П: ¬Ђ–і–∞ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л –≤—Б—С –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ вАФ¬†–≤—Б–µ –≤–Њ–љ—П–µ–Љ –і–µ—А—М–Љ–Њ–Љ; –Є –њ—Г—Б—В—М –љ–∞—Б –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–µ—В —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–і–µ—А—М–Љ–Њ¬ї вАФ¬†—Н—В–Њ –Є–і–µ–∞–ї –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї.

–І—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞?

–С—Л–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і. –У–µ—А–Њ–є, –і–µ—А—М–Љ–Њ–≤—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, ¬†–Ј–∞–њ–∞—Е—И–Є–є), –≤—Б–µ—Е –Њ–њ–µ—А–µ–ґ–∞–ї –≤ –і–µ—А—М–Љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є:

¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ —А–µ–Ї–ї–∞–Љ—Л –≤ —Б—В—Г–і–Є–Є –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –Є –ґ–µ–љ–∞. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ—Л —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ—Л. ¬†–Ю–љ–Є —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ –љ–∞—А—Г–ґ—Г –њ—А–Њ—А–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–Њ—С –љ—Г—В—А–Њ. –Э–∞—Б—В—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї —З—Г—В–Ї–Є–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л —П –і—Г–Љ–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —Б–µ–±–µвА¶ –Ь–∞–Љ–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В, —З—В–Њ —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –і—Г–Љ–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ –і–µ–љ—М–≥–∞—ЕвА¶¬ї.

–У–µ—А–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Б—О —Б—В—А–∞–љ—Г: —В–∞–Ї –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Ј–∞–њ–∞`—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ—Г. –Ь–Њ–љ–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О —Б–ї–∞–≤—Г: –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –Љ—Г–Ј–µ–є, ¬Ђ–і–Њ–Љ –і–µ—А—М–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞вА¶ –і–µ–љ–µ–≥вА¶ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В¬ї.

–Ґ–µ–њ–µ—А—М вАФ¬†—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і, –њ–µ—А–≤–Є—З–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Т—Б–µ, –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —Б—В–∞–ї–Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Є —В—А–µ–±—Г–µ—В –і—Г—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Р –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –њ–Њ-–ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤ (–≤–Њ–љ—П—О—Й–Є—Е –і–µ—А—М–Љ–Њ–Љ).

¬Ђ–Ц–µ–љ–∞ –њ–Њ–і–∞—С—В –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Њ–і. –Ґ—А–µ–±—Г–µ—В –Ї–Њ–Љ–њ–µ–љ—Б–∞—Ж–Є—О. –£ –љ–µ—С ¬Ђ–®–Ї–Њ–ї–∞ –ї–Є–і–µ—А—Б—В–≤–∞¬ї. –У–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —П –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–ї –µ—С —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є—О¬ї.

–° —А–∞–±–Њ—В—Л –µ–≥–Њ —Г–≤–Њ–ї–Є–ї–Є.

–Ш вАФ¬†–≤—Б–µ, —Б—В–∞–≤ –ї—О–і—М–Љ–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Ј–∞–≤–Њ–љ—П–ї–Є –і–µ—А—М–Љ–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —В–µ–њ–µ—А—М –≤–Њ–љ—П—О—В –≤—Б–µ, –Њ–љ–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О—В. –Ъ–∞–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–њ–∞—Е –≥–µ—А–Њ—П, –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –Є–Љ–Є –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М—Б—П (–∞ –Њ–љ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –≤–Њ–љ—П—В—М; –Њ—В –і–Њ–±—А–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞; –њ—А–Є—О—В–Є–ї —Б–Њ–±–∞–Ї—Г: —В–∞ –µ–≥–Њ –≤—Л–ї–Є–Ј–∞–ї–∞ вАФ¬†–Ј–∞–њ–∞—Е –њ—А–Њ–њ–∞–ї). –Э–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ. –Ю–љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї –ґ–Є—В—М –њ—А–Є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ –љ–∞–≤–Њ–Ј–µ. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–≤—И–Є–µ –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –њ–ї–∞—В—П—В –і–µ–љ—М–≥–Є –Љ—Г–Ј–µ—О, –љ–µ —А–µ—И–∞—П—Б—М –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є—В—М. –Ш —В–∞–Ї —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–Њ–±—Й–∞—О—В—Б—П –Ї –і—Г—Е—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–Р –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Б–Љ–µ—И–Ї–∞ –љ–∞–і–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Є–Љ (–Њ–љ–∞ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–Є—В –≤–µ–Ј–і–µ) –µ—Б—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ¬†–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤–∞—А–≤–∞—А–∞ –љ–∞–і —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞–і –њ—А–Є—В–≤–Њ—А–љ—Л–Љ, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –Љ–Њ–ї.

–Э–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П. –Э–Њ! –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –Њ–љ–Њ –њ–Њ–і—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ (—Б –љ–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ) –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ–Є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–∞–Љ–Є. –Ш –Њ–љ–Є –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–∞—О—В –§–Є–ї–Є–њ–њ–µ–љ–Ї–Њ –Ј–∞, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є –Є –љ–µ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ї –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞–Љ, –µ—Б–ї–Є —В–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞.

–Ы–Є–±–µ—А–∞–ї—Л (—Е–Њ—В—М –Є—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ) –≤–µ–і—М —В–∞–Ї –ґ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ ¬†–љ–µ—З—Г—В–Ї–Є –Ї —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Є –Љ–∞—Б—Б—Л.

–Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, —П –Є –Њ—И–Є–±–∞—О—Б—М. –Ш —В–µ, –Ї—В–Њ –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї–Є, –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Ј–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Ї—А—Л—В—Г—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–љ—П–ї–Є. –Ш –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ–Њ–Љ–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—О—В –≤ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Љ–∞—Б—Б, –љ–µ —Г–≤–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, —З—В–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї —Г –§–Є–ї–Є–њ–њ–µ–љ–Ї–Њ вАФ¬†–Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є—П —В—А–µ–±—Г–µ—В –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є, –∞ –љ–µ —В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є.