–ê–Μ–Α–¥–Α―Ä –ö―É–Ϋ―Ü. –€–Ψ―â–Ϋ–Α―è ―É–≤–Β―Ä―²―é―Ä–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η

–ê–Μ–Α–¥–Α―Ä –ö―É–Ϋ―Ü. –€–Ψ―â–Ϋ–Α―è ―É–≤–Β―Ä―²―é―Ä–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η

–ö–Ψ–Ϋ―Ü–Μ–Α–≥–Β―Ä―è ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α―à–Α―é―â–Η–Φ–Η ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Α–Φ–Η –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α, ―΅―²–Ψ –≤–Β―΅–Ϋ–Α―è ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄, –Α –Κ―²–Ψ –Η―â–Β―², ―²–Ψ―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―².

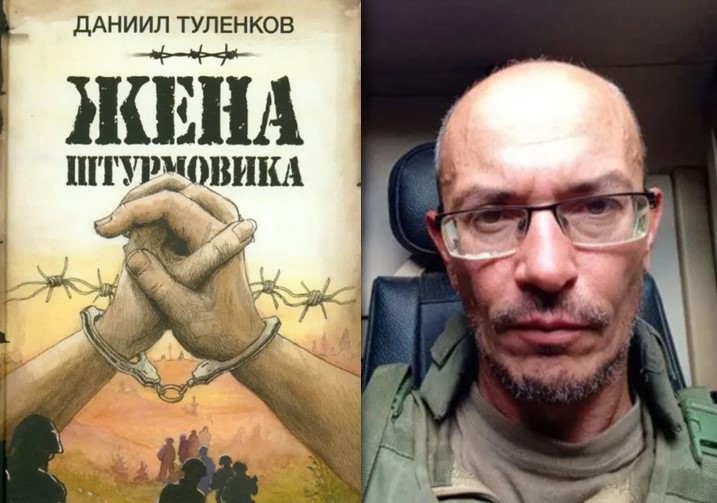

–ü–Ψ―à–Μ―è–Κ–Ψ–≤ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä―è―é―² ―Ä–Α―¹–Η―¹―²―¹–Κ–Η–Β –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Η―Ö ―É–Ε–Α―¹–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α–Φ –Ϋ–Β–Κ–Η–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η –Η –Ω–Ψ―΅–≤―΄ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β–Κ–Α―è ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ¬Ϊ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α¬Μ.

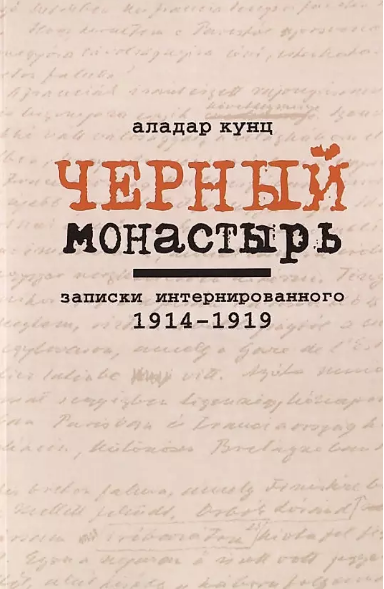

–£–Μ–Α―¹―²―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Η–Μ–Η –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤―΄―Ö –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι, –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö ¬Ϊ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö¬Μ –Φ―¹―²–Η―²―¨ ―²–Β–Φ, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―É–≥–Ϋ–Β―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η, ―è–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―É―é –Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―É. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―É–Ε –±–Β―¹―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Β –¥―É―à–Η ―É―²–Β―à–Α―é―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Η –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Μ–Α ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Μ―é–¥–Η, –Α ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Α. –ù–Ψ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α –≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―è –ê–Μ–Α–¥–Α―Ä–Α –ö―É–Ϋ―Ü–Α ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨: –½–Α–Ω–Η―¹–Κ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. 1914βÄî1919¬Μ (–€., 2022) –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –¥–≤–Β―Ä―¨ –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é ―ç–Ω–Ψ―Ö―É, –≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―É―é –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η―é, –¥–Μ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Ψ―à–Μ―è–Κ–Η, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―΅–Β―Ä–Ϋ―è―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Η―³–Α. –Γ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―É –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ ―¹ –≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –°―Ä–Η–Ι –™―É―¹–Β–≤.

¬Ϊ–Λ―Ä–Α–Ϋ–Κ–Ψ―³–Η–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –≤ –Κ―Ä–Ψ–≤–Η¬Μ, βÄî –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Η –Ϋ–Α 1812 –≥–Ψ–¥, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–€–Ψ―¹–Κ–≤–Α, ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Ψ–Φ¬Μ, –±―΄–Μ–Α ¬Ϊ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―É –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Α¬Μ, –Ϋ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ –î–Α–Ϋ―²–Β―¹, ¬Ϊ–≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι ―à–Κ–Ψ–¥–Α¬Μ, ―É–±–Η–Μ –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Α –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–Μ–Α –≥–Β―Ä–Ψ―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Η, –≤ ―²―É –Ω–Ψ―Ä―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –Η–Ζ –Κ―Ä―É–≥–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–ù―é–≥–Α―²¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–½–Α–Ω–Α–¥¬Μ. –Γ 1909 –≥–Ψ–¥–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨ –≤–Ψ –Λ―Ä–Α–Ϋ―Ü–Η–Η, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤―É―è ―¹–≤–Ψ–Ι ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Ι –Η –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―¹―²–≤–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –≤–Β―Ä―à–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Β–±, –Ϋ–Β –Μ―é–±―è―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥―΄ –Ε–Η–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η¬Μ, βÄî –≥―Ä―É―¹―²–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―¹―²–Α―²–Η―Ä―É–Β―² –°. –™―É―¹–Β–≤, –Η –ö―É–Ϋ―Ü –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Η–Φ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –≤ –±―Ä–Β―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤―É―à–Κ–Β. –½–Α–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Β–≥–Ψ ―²―É–¥–Α ¬Ϊ–≥–Α–Μ–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Η―è¬Μ:¬†

¬Ϊ–î–Μ―è –Ϋ–Α―¹, –Ψ–±–Ψ–Ε–Α–≤―à–Η―Ö ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ―É―é –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –≤–Β–Κ–Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Β –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨¬Μ.¬†

–ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ ¬Ϊ–Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ¬Μ ―¹–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Α –Κ–Ϋ–Η–≥–Α βÄî ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―è―² –Μ–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―Ä―΄–≤―΄ –Η –Ω―Ä–Ψ―Ä―΄–≤―΄ (–Η―Ö ―¹―²–Η–Μ–Η―¹―²–Η–Κ–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ).¬†–¦–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –≤–Β―¹–Β–Μ―è―â–Α―è―¹―è ―²–Ψ–Μ–Ω–Α, ―³–Α–Κ–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ ―¹–Κ–Α–Μ–Α–Φ βÄî –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ―¨-–≤–Β–Ϋ–≥―Ä –Ϋ–Α –±–Β–≥―É –≤―΄–Κ―Ä–Η–Κ–Η–≤–Α–Β―²: ¬Ϊ–û–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–±–Η–Η!¬Μ. –ù–Η–Κ―²–Ψ –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―¹―è βÄî –Ϋ―É, –Φ–Α–Μ–Ψ –Μ–Η –±―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Ψ–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²–Ψ–≤, –≥–Μ―è–¥–Η―à―¨, –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –≤―¹–Β ―É―²―Ä―è―¹–Β―²―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―É –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Μ–Ψ –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–¥–≤–Η–≥–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –Η –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤ ―²―Ä–Η –Α–¥―Ä–Β―¹–Α ―²–Β–Μ–Β–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ–Α―²―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ βÄî –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹―¹–Η–Φ–Η–Ζ–Φ. –‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η–Β –Ψ –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η.¬†–ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―ç―Ä –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –Ζ–Α―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η. –ö–Ψ–Β-–Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ ―Ä―΄–¥–Α–Μ, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ ―Ö–Φ―É―Ä–Ψ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–≤, –Ζ–Α―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Α―è ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η―è, –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Α ―É–Φ–Ψ–Μ―è―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –Β–≥–Ψ ―É–±―¨―é―². –ù–Α ―²–Α–Κ―É―é ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Ζ–Α (–Α ―ç―²–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Ζ) –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄.

–î–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―Ü–Β–≤ –Α–≤―²–Ψ―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―à–Α―è –Β–≥–Ψ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ–Α―è ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ε–Β–Ϋ–Κ–Α –¥–Α–Ε–Β –¥–Ψ–±–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥ –Ϋ–Α–¥–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ü–Η–Η –≤ ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –±―Ä–Β―²–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –≤ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Ψ―¹–Α –≤―΄―¹―É–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―É ¬Ϊ–Η–Ζ-–Ζ–Α –Α–≥―Ä–Β―¹―¹–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η―²–Β–Μ–Β–Ι βÄî –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Ψ–≤¬Μ.¬†–ê–≤―¹―²―Ä–Ψ-–≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―¹―É–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β –Ψ–±―ä―è–≤–Η–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Η –≤–Ψ―² ―ç―²–Η―Ö –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–±–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Β ¬Ϊ–≤–Α―Ä–≤–Α―Ä―΄¬Μ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–±–Ψ―²―΄, –Α –Β―â–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Φ–Η–Μ–Β–Ι―à–Η–Β ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―΄ –Ζ–Α–≥–Ϋ–Α–Μ–Η –≤ –≤–Α–≥–Ψ–Ϋ―΄ –¥–Μ―è ―¹–Κ–Ψ―²–Α, –Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–Κ–Ζ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Η –≤ –ü–Β―Ä–Η–≥―ë –Η―Ö ―É–Ε–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Α ―²–Ψ–Μ–Ω–Α.

¬Ϊ–£ –Ϋ–Α―à―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –Μ–Β―²–Β–Μ–Η ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―΄, –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²–Η―è, –¥–Α–Ε–Β –Κ–Α–Φ–Ϋ–Η. –‰–Ϋ―΄–Β, –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ϋ―É–≤―à–Η–Β―¹―è –±–Μ–Η–Ε–Β, –Ζ–Α–Φ–Α―Ö–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η ―²―Ä–Ψ―¹―²―¨―é. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―ç―²–Α –Ε–≥―É―΅–Α―è –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨. –£–Β–¥―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ε–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η βÄî –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Ε–Η–Μ–Η –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Β –Η–Μ–Η –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–ΦβÄΠ –ù–Ψ ―²–Ψ–Μ–Ω–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Μ–Ψ–±–Ψ–Ι, –±―É–¥―²–Ψ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―΄ –≤ –Ω–Μ–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β –±–Ψ―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ι–Φ–Α–Ϋ―΄ ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α–Κ ―à–Ω–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Η –¥–Η–≤–Β―Ä―¹–Α–Ϋ―²―΄¬Μ.

–ê –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ–Η, –≥―Ä–Ψ–Ζ―è –Κ―É–Μ–Α–Κ–Ψ–Φ, –Η –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö, ―É–Ε –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –Μ–Η –Η―Ö –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è―²―΄―Ö –±–Ψ―à–Β–Ι? ¬Ϊ–î–Α –Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Β–Μ–Η–Φ, –Η –≤―¹―è –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Α¬Μ, βÄî ―¹ ―É―Ö–Φ―΄–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ ―¹–Ψ–Μ–¥–Α―².¬†–ï―¹–Μ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α―è –Κ–Α–Κ –Φ–Η―Ä –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è –Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Η: –Ζ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –≤–Β―¹―¨ ―Ä–Ψ–¥ –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Η–Ϋ―΄. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –≤―΄―è―¹–Ϋ―è–Μ –Μ–Η –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–≤―à–Β–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –¥―Ä―É–≥ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–≤―à–Η―Ö, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Η, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―é―â–Η–Β –≤ ―¹–Β–±―è –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Η –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Η –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η―Ö –¥―Ä―É–≥ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Β –Ϋ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –î―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Η –Κ–Α–Κ –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ω–Α―³–Ψ―¹–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ―΄ –Α–Ω–Β–Μ–Μ–Η―Ä―É―é―² –Κ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤―è―²―΄–Ϋ―è–Φ βÄî –†–Ψ–¥–Η–Ϋ–Α-–Φ–Α―²―¨, –Ψ―²―΅–Η–Ζ–Ϋ–Α, ―É–±–Η–≤–Α―é―² –Ϋ–Α―à–Η―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤, –±–Β―¹―΅–Β―¹―²―è―² –Ϋ–Α―à–Η―Ö ―¹–Β―¹―²–Β―ÄβÄΠ

–û–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄, –Μ–Η―à–Η–≤ –Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É, βÄî –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Α–≥–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ. –ù–Ψ –Η―¹―²―è–Ζ–Α―²―¨ –Η―Ö ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι, –¥―É―Ö–Ψ―²–Ψ–Ι, –≥―Ä―è–Ζ―¨―é, –≤–Ψ–Ϋ―¨―é, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Φ, –Ε–Α―Ä–Ψ–Ι, ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η–Β–Ι, ―¹–Κ―É–Κ–Ψ–Ι βÄî ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Β Ο† la guerre comme Ο† la guerre, –Η–±–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ–Α―è –Φ–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Η –Ζ–Α―â–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö.¬†–ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹ ―΅–Η―¹―²―΄–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ –Η―¹―²―è–Ζ–Α―²―¨ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η―Ö –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Μ–Α, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η―Ö –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Η―²―¨, –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è, –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Ι –Μ–Ε–Η –Η –Κ–Μ–Β–≤–Β―²―΄:¬†

¬Ϊ–Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è, ―ç―²–Ψ βÄî ―²–Β –Κ–≤–Α–¥―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β –±–Ψ―à–Η, –Ϋ–Α―à–Η –Ζ–Α–Κ–Μ―è―²―΄–Β –≤―Ä–Α–≥–Η, –≤–Α―Ä–≤–Α―Ä―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―¹–Κ–Η–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Β –±–Ψ―è –Ε–Η–≤―΄–Φ–Η. –¦―É―΅―à–Β –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Η―Ö –≤―¹–Β―Ö –Ω–Ψ―É–±–Η–≤–Α–Μ–Η. –Δ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―à―¨, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―²–≤–Α―Ä–Η. –û–Ϋ–Η –≤–Α―Ä―è―² –Φ―΄–Μ–Ψ –Η–Ζ –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―É–±–Η―²―΄―Ö, –Α –Μ―é–±–Η–Φ–Α―è –Η―Ö –Β–¥–Α βÄî ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨–Β –Φ―è―¹–Ψ. –ß―É–≤―¹―²–≤―É–Β―à―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ–Ϋ―è―é―²? –£ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Β ―è ―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç–Κ―¹–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β-–Ω―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–ΑβÄΠ¬Μ.

–≠―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ω–Ψ-―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η βÄî ―¹―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ –Ϋ–Α –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Ψ–Ι, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Β―â–Β –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Η–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É―é―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Ψ–Φ ¬Ϊ–≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ. –ß―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―è–Κ–Ψ–±―΄ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Ϋ―΄―Ö –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ ―²–Α–Κ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –≤ ―ç―²–Η―Ö –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤–Α―Ö –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―é―²―¹―è ―¹ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Α–Φ–Η. –ê–≤―²–Ψ―Ä ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è¬Μ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Μ–Ψ–Ε―¨, ―΅―²–Ψ ―¹ ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ–Α–Φ–Η –≤ –£–Β–Ϋ–≥―Ä–Η–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è: –Η―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è –Ψ–¥–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Η―¹―²―è–Ζ–Α―²―¨ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö.¬†–ê –Μ–Α–≥–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Β―â–Β –Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η–¥–Η―Ä–Κ–Α–Φ–Η ―É―Ö―É–¥―à–Η―²―¨ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ψ―² –ë―É―Ö–Β–Ϋ–≤–Α–Μ―¨–¥–Α –Η –û―¹–≤–Β–Ϋ―Ü–Η–Φ–Α: –≤ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ ―²–Β–Φ–Η –Α–¥―¹–Κ–Η–Φ–Η –±–Β–Ζ–¥–Ϋ–Α–Φ–Η ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨¬Μ –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―É–Ε –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ. –£ –Ϋ–Β–Φ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Η –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ―É―é ―¹–Η–Μ―É –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, ―²―É–¥–Α –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä―É –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―΄, –Η ―²―É―² ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–≤–Β―²–Μ–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –≥–Ψ―¹―É–¥–Α―Ä―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β: –≥–Β―Ä–Ψ―é –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Β–≥–Ψ –±―΄–≤―à–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΅–Η–Ϋ―É, –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –≤–Β–Ϋ–≥―Ä―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –≥―Ä―É–Ω–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ―É –¥–Μ―è –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η.¬†

¬Ϊ–Γ―Ä–Β–¥–Η –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α–≤―à–Η―Ö –≤ ―ç―²–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α, –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–±―â–Α―è –≤–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Α―è ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β―è–≤–Ϋ–Ψ, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ, –Ϋ–Ψ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―³–Μ―é–Η–¥–Α―Ö, ―¹–±–Μ–Η–Ε–Α―è –Ϋ–Α―¹ –≤ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ε–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄¬Μ.

–£ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –¥–Μ―è ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –≤ –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Μ–Α–≥–Β―Ä―è―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ.¬†–ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, ―¹ ―΅–Β–Φ –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ –Η―Ö ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è, –Η―Ö ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ–¥–Α –≤ –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Ψ–Μ―è―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –Η–Φ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―²―è ―è –Ϋ–Β ―¹–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–Ε–Β ―¹–Β–±–Β, –Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Η –≤―΄―Ä–Ψ―¹, –Ϋ–Β ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö¬Μ. –û –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥–Β―Ä–Ψ―é ―¹–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ϋ―΄–Β ―¹–Ϋ―΄.¬†–Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅―²–Ψ, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Α―΅–Η–≤–Α―é―â–Η–Φ―¹―è ―¹–Μ―É―Ö–Α–Φ –Ψ ―¹–¥–Α―΅–Β –¦–Β–Φ–±–Β―Ä–≥–Α, –Ψ –±–Ψ―è―Ö –Ω–Ψ–¥ –ü–Β―Ä–Β–Φ―΄―à–Μ–Β–Φ –Η –Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –≤ –ö–Α―Ä–Ω–Α―²–Α―Ö, –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –£–Β–Ϋ–≥―Ä–Η–Η ―É–≥―Ä–Ψ–Ε–Α–Μ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.¬†–‰–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥ –ë―Ä―É–Ϋ–Ψ –ë–Β―²―²–Β–Μ―¨–≥–Β–Ι–Φ –Η–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Ϋ–Α―Ü–Η―¹―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –Η–Ζ–≤–Μ–Β–Κ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Ι ―É―Ä–Ψ–Κ: –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―Ü–Η–Κ–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²–Α―Ö, –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―é―â–Η―Ö –≤–Ϋ–Β ―²–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è, βÄî ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η–Κ–Β, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―²–Β–±–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²―΄ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ω–Ψ–≤–Μ–Η―è―²―¨, –Ϋ–Α –Ω―¹–Η―Ö–Η–Κ―É –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―² ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä―è―è –Η –±–Β–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰ –Μ–Β–≥―΅–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―²―è–≥–Ψ―²―΄ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹–Β–±–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –ê –≤ ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β¬Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –Β―â–Β –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Κ–Ψ–Β-–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ.

–ù–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨-–Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Β βÄî –≤ ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Φ –¥–Ψ –≥–Α–Μ–Μ―é―Ü–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ι, –≤ –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Κ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â–Β –≤―΅–Β―Ä–Α –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Μ–Ψ―΅–Α–Φ–Η, –≤ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ζ–Α ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Α–Φ–Η –Ω–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β―Ä–Ϋ―É―²–Α―è –≤ ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β¬Μ –≥–Α–Μ–Β―Ä–Β―è –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Ψ–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α. –Ξ–Ψ―²―è ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―²―¹―è ―³–Η–≥―É―Ä―΄ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Α–≤–Α–≥–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β βÄî ―¹―É–Φ–Α―¹―à–Β–¥―à–Η–Β –Η ―΅―É–¥–Α–Κ–Η.

–ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ―É–Ϋ―¹―²–Κ–Α–Φ–Β―Ä–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥―è―², –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―è–≤–Ϋ―΄–Β –Η ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ–Φ–Ψ―¹–Β–Κ―¹―É–Α–Μ–Η―¹―²―΄: –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ξ–Β―Ä―Ü –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² –Β–¥―É –¥–Μ―è ―¹–Φ–Α–Ζ–Μ–Η–≤–Ψ–≥–Ψ ―Ö―É–Μ–Η–≥–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ï―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤, –Ψ–±―¹―²–Η―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Η –Ψ–±―à–Η–≤–Α–Β―² –Β–≥–Ψ, –Α ―²–Ψ―² –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ–¥–Β–≤–Α–Β―²―¹―è –Η –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―², ―΅―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Η―à–Β―²―¹―è –≤ ―΅–Β―à―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ, –Η–±–Ψ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―É–Ε–Β ―¹–Η–¥–Η―² –≤ –Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Κ–Α―Ö. (–î–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ–Α–≥–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―é―² –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Ω–Ψ–±–Β–≥–Α, ―¹–Ψ―Ä–≤–Α–≤―à―É―é―¹―è –Η–Ζ-–Ζ–Α –Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α.) –½–Α―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –≤–Μ―é–±–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Η, ―Ä―΄–¥–Α―è, –Κ–Μ―è–Ϋ–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Α–Μ –Η ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ. –ß–Η―¹―²―΄–Ι –ü–Β―²―Ä–Α―Ä–Κ–Α.

βÄ΄

βÄ΄

–ù–Ψ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―²–Α–Ϋ―Ü–Β–≤ ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –≤–Ζ―è–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨, ―É –Η―Ö –Ω–Α―Ä―²–Ϋ–Β―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β–Κ–Η–Β –≥–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α, ―΅―²–Ψ –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Η–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Μ―é–±–≤–Η: –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι βÄî –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―² –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Μ―é–±–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―è –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–Μ –≤ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Η–Κ–Β –Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β, ―²–Ψ, –Ζ–Α–±―΄–≤ –Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Η –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≥–Β―²–Β―Ä–Ψ―¹–Β–Κ―¹―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄: –Η―Ö –≤–Μ–Β–Κ–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ –Λ―Ä–Β–Ι–¥―É, –≥–Β–Ϋ–Η―²–Α–Μ–Η–Η, –Α –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–≥–Ψ –Η–¥–Β–Α–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Η―¹―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨.

–ù–Ψ –Η –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Μ ―¹–≤–Ψ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è. –£ –Μ–Α–≥–Β―Ä–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β―Ä–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―Ü–Β–≤ –¥–Μ―è –‰–Ϋ–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β–≥–Η–Ψ–Ϋ–Α –Η –¥–Μ―è ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―², ¬Ϊ–Ϋ–Ψ –Κ ―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―¹–Ω―΄―²–Α―²―¨, –≤―¹–Β –≤–Η–¥―΄ ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Κ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Β–Φ―΄–Β, ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –≤―΄–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Α―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Α―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ―²―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–¥–Β–Κ―¹ ―΅–Β―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Μ –Ϋ–Α–Φ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –≤―Ä–Α–≥–Α, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ¬Μ: –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö―¹–Ψ―² ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Ϋ–Α ―¹–Β–Μ―¨―Ö–Ψ–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Μ–Η―à―¨ –¥–≤–Α-―²―Ä–Η –¥–Β―¹―è―²–Κ–Α. –ß―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ –Ω–Α―²―Ä–Η–Ψ―²–Η–Ζ–Φ–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Η –Ψ–± –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―è–≥–Κ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è: –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ–Η –±―É–Ϋ―²–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ―Ä―è–¥–Η―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²―Ä–Β–Μ–Α–Φ–Η, –Α –Κ–Α―Ä―Ü–Β―Ä–Ψ–Φ –Η –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ζ–Α―΅–Η–Ϋ―â–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―à―²―Ä–Α―³–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –≥–¥–Β –Ϋ―Ä–Α–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ε–Β―¹―²–Κ–Η–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ζ–Α―Ö.

–‰ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β, ―²–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –≤ ―¹―É–Φ–Α―²–Ψ―Ö–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ζ–Α―Ä–Β–≥–Η―¹―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –Η –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –¥–Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β.¬†–£ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä–Β –ö–Ψ–Ϋ―¹―¨–Β―Ä–Ε–Β―Ä–Η (―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Ι ―²―é―Ä―¨–Φ–Β –Φ–Η―Ä–Α) ¬Ϊ–£–Α―Ä–≥–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, –Κ–Α–Κ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―²―é―Ä–Β–Φ―â–Η–Κ ―²–Α―â–Η―², ―É―Ö–≤–Α―²–Η–≤ –Ζ–Α –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, ―¹–Β–¥―É―é –Ϋ–Β–Φ–Κ―É. –ù–Α―²―è–Ϋ―É―²–Α―è –Ϋ–Α –Μ–±―É –Κ–Ψ–Ε–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Β–Β –≤―΄–Μ–Β–Ζ–Α―é―â–Η–Β –Ϋ–Α –Μ–Ψ–± –≥–Μ–Α–Ζ–Α ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹–Ϋ―è―²―¹―è –Δ–Α–Φ–Α―à―É –£–Α―Ä–≥–ΒβÄΠ¬Μ.¬†–½–Α―²–Β–Φ –Β–≥–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ¬Ϊ–Ω―΄―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é¬Μ, –≥–¥–Β –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –≥―Ä–Ψ–Φ–Η–Μ―΄ –Η―Ö –Ψ–±―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η –Η–Ζ–±–Η–≤–Α–Μ–Η, –Α –Ψ–¥–Η–Ϋ –¥–Α–Ε–Β ―É–Κ―É―¹–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Ψ. –£ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –≤ ―¹–Η–Μ–Α―Ö –¥–Α–Ε–Β ―¹―²–Ψ–Ϋ–Α―²―¨, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –≤ ―¹–Β–±―è, –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ –Ω–Ψ ―â–Η–Κ–Ψ–Μ–Ψ―²–Κ―É –Ζ–Α–≤–Α–Μ–Β–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –¥–Β―Ä―¨–Φ–Ψ–Φ¬Μ.

–‰ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α –≤–Α―Ä–≤–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β, –Ϋ–Β –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Β ―²–Ψ―²–Α–Μ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Α –≤ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Η―Ü–Β –Φ–Η―Ä–Α, –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²―΄―Ö –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η–Ι. –Γ―²―Ä–Α―Ö–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―É―²―Ä–Α―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β―²–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –≤―΄–¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â–Α, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄–Β –Ϋ–Α –Μ―é–±―΄–Β –Ϋ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β ―¹–Ψ–Ϋ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Α, –Α ―¹―²―Ä–Α―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â.¬†–Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ, –Β―¹―²―¨ –Η –±―É–¥–Β―². –€–Β–Ε–Ϋ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―É–¥―É―² –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ ―΅―É–¥–Ψ–≤–Η―â –Κ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Η.¬†–ù–Α –Η―Ö ―³–Ψ–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²―Ä–Ψ–≥–Α―é―² ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―É–Ε –Φ–Α–Μ–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Η –≤ ¬Ϊ–ß–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨¬Μ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ω―Ä–Ψ–±–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Α–Κ–Η–Β –Μ―É―΅–Η–Κ–Η ―¹–≤–Β―²–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Β–¥–Ψ–Μ–Α–≥–Η –≥–Β―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ –Η –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö, –Η –Α―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹–Η―Ä–Ψ―²–Α–Φ–Η, –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–Φ–Β―Ä–Β―²―¨ –≤–¥–Α–Μ–Η –Ψ―² ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Η―Ö –Μ―é–±–Η―², –Ω–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –Μ–Η―Ü―É –Κ–Α–Ω―Ä–Α–Μ–Α, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–≤–Ψ―è, –Ω–Ψ―²–Β–Κ–Μ–Η ―¹–Μ–Β–Ζ―΄.¬†–‰ ―΅–Β–Φ –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―è–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Α, ―΅–Β–Φ –≤―΄―à–Β ―Ä–Ψ―¹–Μ–Η –≥–Ψ―Ä―΄ –Η–Ζ―É―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Μ, –Η ―΅–Β–Φ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Η―Ö –≥–Β–Κ–Α―²–Ψ–Φ–±, ―²–Β–Φ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Η–Ζ-–Ω–Ψ–¥ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ε–Α–Ε–¥–Α –Φ–Β―¹―²–Η –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ε–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä–Α.¬†–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤–Β―Ä―à–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Β–± –Μ–Η―à―¨ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Α―²–Α–Ϋ–Β–Μ–Η. –î–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α!.. –î–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι –Κ–Α–Ω–Μ–Η –Κ―Ä–Ψ–≤–Η!..¬†–ü–Ψ–Ε–Η–Μ―΄–Β –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü―É–Ζ―΄ ―É–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –Α―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ ―¹ ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é: ¬Ϊ–ù–Α―à –Α–¥ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Η–Φ ―Ä–Α–Β–Φ¬Μ.

¬Ϊ–ê –Κ–Α–Ι–Ζ–Β―Ä ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –ü―É–Α–Ϋ–Κ–Α―Ä–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –Ζ–Α–±–Η–≤–Α―é―² –Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Η –Η ―²–Β–Φ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Φ–Η. –ß–Β–Φ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η―²―¹―è? –ß―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨, –Β―¹–Μ–Η –±―É–¥–Β―² ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β, –Η ―΅―²–Ψ ―É―²―Ä–Α―²–Η―² –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Β―¹–Μ–Η –Β–Φ―É ―É–Ε–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨?¬Μ

–ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤―¹–Β¬Μ βÄî –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Β―â–Β ―¹–Ψ–¥―Ä–Α―²―¨. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ ―²–Β―Ä―è―²―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ. –™–Β―Ä–Ψ–Ι, –≤ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², –Η –Β–≥–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Η―¹―²–Β–Κ–Α―é―â–Η–Β –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é ―¹―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η–Β―¹―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²―è―² –Φ–Η―Ä–Α –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Β–Μ–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥―΄. –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –‰ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Φ–Η―Ä –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―². –ê –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ψ―²–Κ–Ψ―¹–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ―è βÄî –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –≤–Ψ–Ψ–¥―É―à–Β–≤–Η–Μ.¬†¬Ϊ–ß―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –¥–Β―Ä–Ε–Α–≤―΄ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –¥―Ä―É–≥ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –¥―Ä―É–≥–Α? –Γ–Φ–Β―Ä―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η―¹―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Η―Ä–Η―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Η¬Μ. –‰ –Η–Ζ-–Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Α―Ö–Η–Ϋ–Α―Ü–Η–Ι –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, –Ω–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –≤―΄–Κ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η―¹–Ω–Α–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Α–Ω―Ä–Β–Μ–Β –¥–Β–≤―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―É, –¥–Α –Η ―²–Ψ –Η―Ö –Ϋ–Α ―à–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –Ϋ–Ψ, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é, ―à–≤–Β–Ι―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²–Η.¬†–£ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ―é–¥–Ϋ―΄–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄, –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Β―É―Ö–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α, –Α –≤–Η―¹―è―â–Η–Β –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Β ―³–Μ–Α–≥–Η –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―΄–Φ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Α–Φ–Η. ¬Ϊ–¦–Η―à―¨ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ –Ω–Μ–Β–Ϋ–Α: –Η–Ζ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, –Κ―É–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–ΒβÄΠ¬Μ.

–ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤ –Κ―Ä–Ψ–≤–Α–≤―΄–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –£–Β–Ϋ–≥–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―É–≥–Μ―É–±–Μ―è–Μ―¹―è. –ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –Φ–Β–Μ–Α–Ϋ―Ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –≤–Η–Κ–Η–Ω–Β–¥–Η―è, ¬Ϊ–Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é ―Ä–Β–Ε–Η–Φ –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―΄ ―¹ –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –†―É–Φ―΄–Ϋ–Η―è, –ö–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–±–Ψ–≤, ―Ö–Ψ―Ä–≤–Α―²–Ψ–≤ –Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ―Ü–Β–≤, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–Ε–¥–Α―é―â–Β–Ι―¹―è –ß–Β―Ö–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Κ–Η–Β–Ι. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―Ä–Β–Ε–Η–Φ―É –±―΄–Μ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –¥–Μ―è –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Ι ―¹–¥–Α―΅–Η ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ (1 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 1919 –≥–Ψ–¥–Α)¬Μ. –ü―Ä–Α–≤–¥–Α, –≤–Ψ–Ε–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ―Ä–Β–≤―à–Β–Ι ―Ä–Β―¹–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Η –ë–Β–Μ–Α –ö―É–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―è–Μ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ―è―é―â–Η–Ι ―Ä–Β–≤–Α–Ϋ―à –≤ –ö―Ä―΄–Φ―É, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è―¹―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Α–¥ –±–Β–Ζ–Ψ―Ä―É–Ε–Ϋ―΄–Φ–Η. –Δ–Α–Φ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨. –ê ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β―Ä―à–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö ―¹―É–¥–Β–± –Ω―É–Μ―è –¥–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Ψ–Φ. –Θ―¹–Ω–Β–Μ –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è―²―¨.¬†–ê–Μ–Α–¥–Α―Ä –ö―É–Ϋ―Ü ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ε–¥–Α–Μ―¹―è, –Ψ–Ϋ ―É―à–Β–Μ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤ 1931 –≥–Ψ–¥―É –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―è, –Κ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―é –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ.¬†–ù–Ψ ―É–≤–Β―Ä―²―é―Ä―É –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α–Μ –Φ–Ψ―â–Ϋ―É―é.