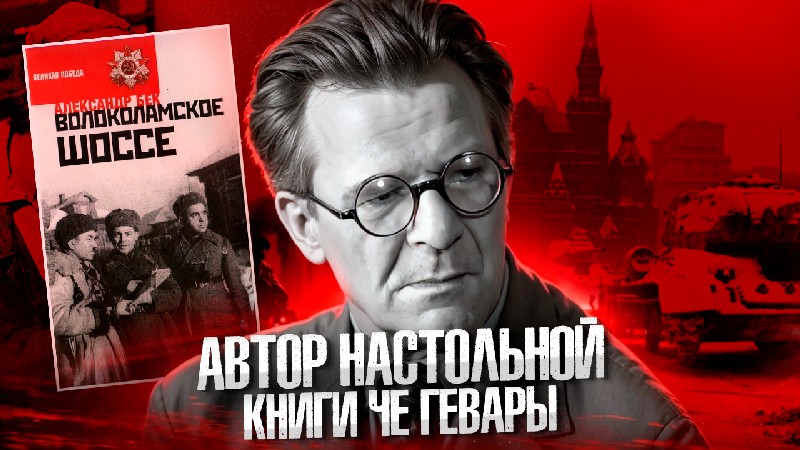

«Производственный романтик». Ко дню памяти А.Бека

«Производственный романтик». Ко дню памяти А.Бека

–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ë–µ–∫ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è 3 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 1903 –≥–æ–¥–∞ –ø–æ –Ω–æ–≤–æ–º—É —Å—Ç–∏–ª—é –≤ –°–∞—Ä–∞—Ç–æ–≤–µ, –≤ —Å–µ–º—å–µ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–æ–π —Å–ª—É–∂–±—ã; –æ–∫–æ–Ω—á–∏–≤ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ–µ —É—á–∏–ª–∏—â–µ, –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω—É—é –ê—Ä–º–∏—é, –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –≤ –∫—Ä–∞—Å–Ω—É—é –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫—É.

–í –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—ã—Ö –≥–æ–¥–∞—Ö –Ω–∞ –ø–∞—Ä—É —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª–∫–æ–π –õ–∏–¥–∏–µ–π –¢–æ–æ–º –ø—Ä–æ–ø–æ–≤–µ–¥–æ–≤–∞–ª —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–π —Ä–∞—Å–∏–∑–º, –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—è, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞—Ä—Å–∫–æ–µ —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–µ—Ç—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ –Ω–∞—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤—É –æ—Ç –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, –≤—ã–Ω–æ—Å—è —Ç–µ–º —Å–∞–º—ã–º –ø—Ä–∏–≥–æ–≤–æ—Ä –∏ —Å–∞–º–æ–º—É —Å–µ–±–µ.

За что получил по рукам от главного пролетарского писателя Александра Фадеева: «У тт. Бека и Тоом есть по линии этих вопросов какая-то болезненность. У них имеются моменты противопоставления рабочих и интеллигенции в сплошной форме». — Каков язык! Изгнанный из критики Бек подключился к горьковскому проекту «История фабрик и заводов». Тогдашние его письма той же Лидии Тоом чрезвычайно интересны описанием запредельного бардака. Но все-таки именно в Новокузнецке Бек нащупал свой главный дар — быть певцом чужого таланта: в 1935 году он написал отличную книжку «Курако» о подзабытом основоположнике российской металлургии. Бек показал, что производственный роман может быть более увлекательным, чем любой боевик, и не менее познавательным, чем любая научно-популярная брошюра.

–Ý–æ–º–∞–Ω—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä–æ–º–∞–Ω ‚Äî —ç—Ç–æ –∂–∞–Ω—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è—à–Ω–µ–π –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–µ. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –∂–∞–Ω—Ä —ç—Ç–æ—Ç –∏ –¥–∏—Å–∫—Ä–µ–¥–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω –∫–∞–∫ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –¥—Ä—É–≥–æ–π –ø—Ä–µ—Å–ª–æ–≤—É—Ç–æ–π ¬´—Ç–µ–º–æ–π —Ç—Ä—É–¥–∞¬ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ—Ç –Ω–∞—Å —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –≤ —Å–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è. –•–æ—Ç—è, –µ—Å–ª–∏ –≤—Å–µ—Ä—å–µ–∑, —Ç–æ —Ç–µ–º–∞ —ç—Ç–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞—è.

Создатель системы Тейлора предлагал задаться вопросом: почему рабочие в цеху, где им платят, стараются работать как можно хуже, а во время перерыва, играя в футбол, за который не получают ни цента, они же лезут из кожи вон? Ответ, мне кажется, очевиден: люди любят побеждать, торжествовать над кем-то или над чем-то. А просто труд даже Библия преподносит как Божеское проклятие. На картинах мастеров соцреализма советские заводы предстают, разумеется, не такими тесными кочегарками, как «На старом уральском заводе» — домны, мартены, блюминги, огненными реками изливается расплавленная сталь, — но людишки, копошащиеся у подножия этих огнедышащих или темных громад, по-прежнему представляются испуганными тараканами…

Примерно на таком заводе лет тридцать проработал один мой дальний родственник, человек очень нелегкий: все время старался подчеркнуть, что он хоть университетов и не кончал, но получает побольше всех доцентов с кандидатами, что в цеху его страшно ценят и что он за тридцать лет, невзирая на постоянные крупномасштабные загулы, ни разу не опоздал на работу. Но когда мне пару раз случилось видеть его в хабэшной спецовке среди тех самых наводящих трепет заводских громад, это был веселый, щедрый, уверенный в себе мужик. Сквозь океанский гул моторов кричал что-то шутливое, мимоходом притискивал льнущих к нему бабенок, перекрикивался с мастером совершенно на равных и едва ли даже не свысока, и управлялся с трехэтажной махиной (машиной) своего станка именно играючи. Похоже, только здесь, на своем рабочем месте он и обретал вожделенное достоинство и даже, страшно сказать, пресловутую рабочую гордость. А загулы, расшвыривание червонцев и четвертных по кабакам и параднякам порождались стремлением и за воротами своего необъятного завода «чувствовать себя человеком».

И пока было куда опаздывать, он ни разу и не опоздал. А когда завод закрыли, он спился и погиб в считанные годы. И на его поминках я с удивлением осознал, что сегодня какие-нибудь шахтеры попадают на экраны только когда их завалит в забое, а рабочие — только когда нужда заставит их учинить какое-то буйство. Пока же они что-то там добывают и фрезеруют, их как будто и вовсе нет на свете.

–ê –º–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, –∫–∞–∂–¥—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —Ö–æ—Ç—å –≤ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ –æ—â—É—â–∞—Ç—å —Å–µ–±—è –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º, —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ–Ω –Ω–µ —Ö—É–∂–µ –ø—Ä–æ—á–∏—Ö, –∞ –∫–æ–µ –≤ —á–µ–º –∏ –ø–æ–ª—É—á—à–µ. –ò –¥–ª—è –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–∞ –ª—é–¥–µ–π —Ç–∞–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å—é –≤–æ –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –±—ã–ª –º–∏—Ä —Ç—Ä—É–¥–∞. –Ø –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞—é –¥–∞–∂–µ, —á—Ç–æ –∏ —Å—Ç–∞–ª–µ–≤–∞—Ä –Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ–º —É—Ä–∞–ª—å—Å–∫–æ–º –∑–∞–≤–æ–¥–µ –æ—â—É—â–∞–ª —Å–µ–±—è –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É–≥–Ω–µ—Ç–µ–Ω–Ω—ã–º, –Ω–æ –∏ —É–∫—Ä–æ—Ç–∏—Ç–µ–ª–µ–º –æ–≥–Ω—è. –î–∞–∂–µ –≤ —Å—Ç–∞–ª–∏–Ω—Å–∫–æ–º –∫–æ–Ω—Ü–ª–∞–≥–µ—Ä–µ –±–µ—Å—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω—ã–π –ò–≤–∞–Ω –î–µ–Ω–∏—Å–æ–≤–∏—á –æ—Ç–º–µ—á–∞–ª: ¬´–ö—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –∫—Ä–µ–ø–∫–æ —Ç—è–Ω–µ—Ç, —Ç–æ—Ç –Ω–∞–¥ —Å–æ—Å–µ–¥—è–º–∏ —Ç–æ–∂–µ –≤—Ä–æ–¥–µ –±—Ä–∏–≥–∞–¥–∏—Ä–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ǘŗ謪.¬Ý

–î–µ–Ω—å–≥–∞ ‚Äî –¥–µ–Ω—å–≥–æ—é, —Å–ª–∞–≤–∞ ‚Äî —Å–ª–∞–≤–æ–π,¬Ý

–ù–æ —Å–≤–µ—Ä—Ö –≤—Å–µ–≥–æ –µ—â–µ –ø–æ –Ω—Ä–∞–≤—ɬÝ

–ö–ª–∞—Å—Å –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å.¬Ý

–°–∞–º–∏–º –ø–æ –ø—Ä–∞–≤—ɬÝ

Сказать: «А что — не молодцы?»

Верность этих слов Твардовского я наблюдал даже на таких работах, где о славе не могло быть и речи, а деньги все равно наполовину пропивались сообща. Но в тех, кто огребал больше, видели победителей, рекордсменов. Они и держались с надменной скромностью звезд. «Два директорских оклада огреб», — говорили про грузчика-рекордсмена, который, не выпуская из зубов цыгарки, разгружал за смену две платформы щебенки вместо одной.

–Ý–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º–∏ –º–∏—Ä–∞ –ª—é–¥–∏ —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–∞ –∫–∞–∫ –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª–∏–∑–º–µ, —Ç–∞–∫ –Ω–µ –±—É–¥—É—Ç –∏ –ø—Ä–∏ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–ª–∏–∑–º–µ. –Ý–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, –∫–∞–∫ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —à–µ–¥–µ–≤—Ä–æ–≤ –æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤ –∏ —Ä—É–±–∫–µ –ª–µ—Å–∞, —Ç–∞–∫ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ –∏ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –ù–æ –µ—Å–ª–∏ –º–∏—Ä —Ç—Ä—É–¥–∞ –≤–æ–≤—Å–µ –∏—Å—á–µ–∑–Ω–µ—Ç –∏–∑ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞, –µ—Å–ª–∏ –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –Ω–æ–≤—ã–µ ¬´–ë–∏—Ç–≤—ã –≤ –ø—É—Ç–∏¬ª –∏ ¬´–î–µ–≤—á–∞—Ç–∞¬ª, –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω—ã –ª—é–¥–µ–π, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à—É—é –∑–∞—Ä–ø–ª–∞—Ç—É, —Å—Ç–∞–Ω—É—Ç –æ—â—É—â–∞—Ç—å —Å–µ–±—è –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –ª—É–∑–µ—Ä–∞–º–∏. –Ý–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, –ø—Ä–∏ –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–∞—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç—è–≥–∏ –∏ —Å–∞–º–∏ –ø–æ—Å–º–µ–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–¥ —Å–≤–æ–∏–º –∑–≤–∞–Ω–∏–µ–º –≥–µ–≥–µ–º–æ–Ω–∞, —Ä–∞–∑—É–º–µ–µ—Ç—Å—è, –Ω–∞—Å–º–µ—à–∫—É –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –∏ —Ñ–∏–ª—å–º—ã –æ –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö-—ç–Ω—Ç—É–∑–∏–∞—Å—Ç–∞—Ö, –∏ —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏: –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º–∏ –∑–∞–∏—Å–∫–∏–≤–∞—é—Ç. –ö–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤—Ä–∞–Ω—å–µ –∏—Ö –∫–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –∫–æ—Å–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –≤–æ–æ–¥—É—à–µ–≤–ª—è–ª–æ: —Ä–∞–∑ –ø—ã—Ç–∞—é—Ç—Å—è –ø–æ–¥–æ–ª—å—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –º—ã —Å–∏–ª–∞.¬Ý

–ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω–∏ –≤–∏–¥—è—Ç, —á—Ç–æ –∏—Ö –Ω–µ —Ö–æ—Ç—è—Ç –∏ –∑–Ω–∞—Ç—å. –ò –∫–∞–∫–æ–π –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏–∏ –æ–Ω–∏ –≤–æ–∑–∂–µ–ª–∞—é—Ç –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ–±—ã –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å —Å–µ–±–µ –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ —Å–æ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∞–¥ –∫–µ–º –æ–Ω–∏ –ø–æ–∂–µ–ª–∞—é—Ç –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å ‚Äî –∫–∞–∫ –±—ã –Ω–∞–º –Ω–µ —É–∑–Ω–∞—Ç—å –æ–± —ç—Ç–æ–º —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –ø–æ–∑–¥–Ω–æ.¬Ý

–° –Ω–∞—á–∞–ª–æ–º –≤–æ–π–Ω—ã –ë–µ–∫ –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª –≤ –æ–ø–æ–ª—á–µ–Ω–∏–µ, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫—É, –∏ –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è –µ–≥–æ –∫–Ω–∏–≥–∞ ¬´–í–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞–º—Å–∫–æ–µ —à–æ—Å—Å–µ¬ª –∏–º–∏—Ç–∏—Ä—É–µ—Ç –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–∞–∂ ‚Äî —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—è –≤–æ–π–Ω—ã, —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–æ—á–µ—Ç–∞—é—â–∞—è –≥–µ—Ä–æ–∏—á–µ—Å–∫—É—é —Ä–æ–º–∞–Ω—Ç–∏–∫—É –∏ –±—ã—Ç–æ–≤—É—é –¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å. –û–±–∞—è—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–π—à–∏–π –ü–∞–Ω—Ñ–∏–ª–æ–≤ –∏–∑ ¬´–í–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ —à–æ—Å—Å–µ¬ª –≤ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∏–∫–∞–µ—Ç—Å—è —Å —Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–º –ö—É—Ç—É–∑–æ–≤—ã–º —Å–æ—á–µ—Ç–∞–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–∏–∑–µ–º–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å –º—É–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º –∏ –º—É–¥—Ä–æ—Å—Ç—å—é. –ö–Ω–∏–≥–∞ –≤ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–∞—Ö –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –±—ã–ª–∞ —Ä–µ–∫–æ–º–µ–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∞ –¥–ª—è —Å–ª—É—à–∞—Ç–µ–ª–µ–π –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—Å–∫–∏—Ö –∫—É—Ä—Å–æ–≤ –ò–∑—Ä–∞–∏–ª—è –∏ –§–∏–Ω–ª—è–Ω–¥–∏–∏, –∞ —Ç–∞–∫–∂–µ –¥–ª—è —á–ª–µ–Ω–æ–≤ –ö–∏—Ç–∞–π—Å–∫–æ–π –∫–æ–º–ø–∞—Ä—Ç–∏–∏. –í 1963 –≥–æ–¥—É –∫ –Ω–∏–º –ø–æ–¥–∫–ª—é—á–∏–ª–∞—Å—å –∏ –∞—Ä–º–∏—è –ì–î–Ý, –∞ –ß–µ –ì–µ–≤–∞—Ä–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª ¬´–í–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞–º—Å–∫–æ–µ —à–æ—Å—Å–µ¬ª —Å–≤–æ–µ–π –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–Ω–æ–π –∫–Ω–∏–≥–æ–π –∏, –ø–æ –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏—é, –¥–∞–∂–µ –Ω–æ—Å–∏–ª –µ–µ –≤ —Å–≤–æ–µ–π –ø–æ–ª–µ–≤–æ–π —Å—É–º–∫–µ.

В следующие двадцать лет Бек написал еще два отличных романа: «Жизнь Бережкова» и «Новое назначение» — романтизированные биографии конструктора авиационных двигателей Микулина и наркома, а затем министра чёрной металлургии Тевосяна. Конструктор был изображен обаятельным авантюристом, попутно желающим отправить в тюрьму инженера «из бывших» за неверие в возможности пролетарской российской промышленности. Нарком же получился столь мощной и трагической фигурой, что его вдове удалось задержать выход романа на двадцать лет, до перестройки.

–Ø –¥–∞–≤–Ω–æ –¥—É–º–∞—é, —á—Ç–æ –ø–æ—à–ª–æ—Å—Ç—å –¥–ª—è –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞ –±–æ–ª–µ–µ –æ–ø–∞—Å–Ω–∞—è —Å–∏–ª–∞, —á–µ–º –ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Ü–µ–Ω–∑—É—Ä–∞, –µ—Å–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–µ—Ç –ª–∏—à—å –∑–∞ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–æ–π, –Ω–µ –ø—ã—Ç–∞—è—Å—å —Å–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–π –Ω–æ—Å –≤ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã –º–æ—Ä–∞–ª–∏ –∏ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Ç–æ–¥–∞.

![]() ‚Äã

‚Äã