–Ґ—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М, –Є–ї–Є –С–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж ¬Ђ–У—А–Є—И–Ї–Є-–њ–ї—П—Б—Г–љ–∞¬ї

–Ґ—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –ї—О–±–Њ–≤—М, –Є–ї–Є –С–µ—Б—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж ¬Ђ–У—А–Є—И–Ї–Є-–њ–ї—П—Б—Г–љ–∞¬ї

–Ю–Ъ–Ю–Э–І–Р–Э–Ш–Х. –Я–†–Х–Ф–Ђ–Ф–£–©–Х–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ

–Я–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ, —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ь–∞–≥–Њ–Љ–µ—В–∞... –Ш—Е –њ—А–µ–і–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ –Є –≤ —Б–Є—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Р–љ—В–Є–Њ—Е–Є–Є, –≤ —А–Њ–і—Г –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е –±—Л–ї–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж—Л –Ґ–∞–Љ–µ—А–ї–∞–љ–∞ –Є —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –Я—А–µ–і–Ї–Є –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї–Є —А–∞—Б–њ–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —З–∞—Б—В–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Њ—А–і—Л вАФ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є, –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г, –љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤ –Э–Њ–≥–∞–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–Є.¬†

–Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –њ–Њ–≤–µ–ї–Є—В–µ–ї—М –љ–Њ–≥–∞–є—Ж–µ–≤ —Е–∞–љ –Ѓ—Б—Г—Д –Є –і–∞–ї —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—П —А–Њ–і—Г. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞ —Б—Г–і—М–±–∞ –µ–≥–Њ –і–Њ—З–µ—А–Є –°—Г–Љ–±–µ–Ї–Є. –Х—С –Љ—Г–ґ—М—П, –Љ–ї–∞–і—И–Є–µ –љ–Њ–≥–∞–є—Б–Ї–Є–µ —Е–∞–љ—Л, –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Є–Љ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–ї–Є –≤ –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Ж–∞—А–Є—Ж–µ–є, –≤—Б—П–Ї–Є–є —А–∞–Ј –≤—Л—Е–Њ–і—П –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ —Г–±–Є–є—Ж—Г –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ–∞. –Т–Њ—В –≤–∞–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—В–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є¬ї! –•–∞–љ –Ѓ—Б—Г—Д –±—Л–ї –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –µ–µ –Љ—Г–ґ–µ–є. –Ч–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –Њ–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –Ј–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –Њ–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –Є—Е –≤—Б–µ—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г. –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є –њ—А–Є–љ—П–ї —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –њ–∞—А–љ–µ–є –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Є –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї –Ј–µ–Љ–ї—П–Љ–Є. –Ю–љ–Є –њ–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Њ—А—П–љ–Ї–∞—Е –Є–Ј –Љ–ї–∞–і—И–Є—Е –і–Њ—З–µ—А–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є –≤–Њ–µ–≤–Њ–і, –Є—Е –і–µ—В–Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–µ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —В–Є—В—Г–ї –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—З—В–Є –њ—А–Є –≤—Б–µ—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П—Е. –Ш—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Г –≤–ї–∞—Б—В–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–µ.

–Ф–Є–ї–µ–Љ–Љ–∞

–Т–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ –њ—А–∞–і–µ–і–∞ –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є ¬Ђ–µ–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—В–µ—А–Њ–і–∞–Ї—В–Є–ї—П¬ї –Ї–љ—П–Ј—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З–∞, –≤–Є—Б–µ–ї–Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –µ–≥–Њ –Њ–±–∞—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –ї—О–±–Њ–≤–љ–Є—Ж –Є –Њ–і–Є–љ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–є –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Є–Ї –≤ –∞–Љ—Г—А–љ–Њ–є —А–∞–Љ–Њ—З–Ї–µ вАФ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—В–µ—А–Њ–і–∞–Ї—В–Є–ї—П¬ї –Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –∞–љ—В–Є—З–љ—Л—Е –±–Њ–≥–Њ–≤. –І—В–Њ –Њ –љ—С–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –Ю–љ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ, –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–љ –±—Л–ї –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–ґ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–≤—Г—И–µ–Ї –Њ–±—А—О—Е–∞—В–Є–ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ –љ–µ –Ј–љ–∞—П, –Ї—Г–і–∞ –і–µ–≤–∞—В—М –і–µ–≤—П—В—М—Б–Њ—В –і–µ–≤—П–љ–Њ—Б—В–Њ –і–µ–≤—П—В—М –±–∞—Б—В–∞—А–і–Њ–≤ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞. –Ч–∞—В–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –Ї–љ—П–Ј—М —Ж–µ–ї—Л—Е 80 –ї–µ—В вАФ –Њ—В —А–Њ–Ї–Њ–Ї–Њ –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В—Л –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ—Л –Є –і–Њ –∞–Љ–њ–Є—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ вАФ –Є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –ґ–Є–ї –±—Л —Б–µ–±–µ –Є –і–∞–ї—М—И–µ, –љ–µ –љ–∞—З–љ–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Ї–∞–Ї–∞—П-—В–Њ —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є—П. –Т–Њ—В —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–∞–і–µ–і—Г—И–Ї–∞ –±—Л–ї —Г –Ї–љ—П–Ј—П –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞. –Ь–∞–Љ–∞ –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞ –Ї–љ—П–ґ–љ–∞ –Ч–Є–љ–∞–Є–і–∞, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–є—И–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤ —А–Њ–і—Г –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е. –Ю—В–≤–µ—А–≥–љ—Г–≤ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є, –Њ–љ–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–∞ –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–Љ–Њ—Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї–Є—Б—В–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –°–µ—А–≥–µ—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З–∞ вАФ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–≥–∞—А–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –≥—А–∞—Д–∞ –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞ –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞-–≠–ї—М—Б—В–Њ–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –ґ–µ–љ–Є—В—М–±—Л –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–∞–≤–Њ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л–Љ —Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ —В–Є—В—Г–ї–∞ –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є–ї –і–≤–∞ —В–Є—В—Г–ї–∞ –Є —В—А–Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є.

_0.jpg)

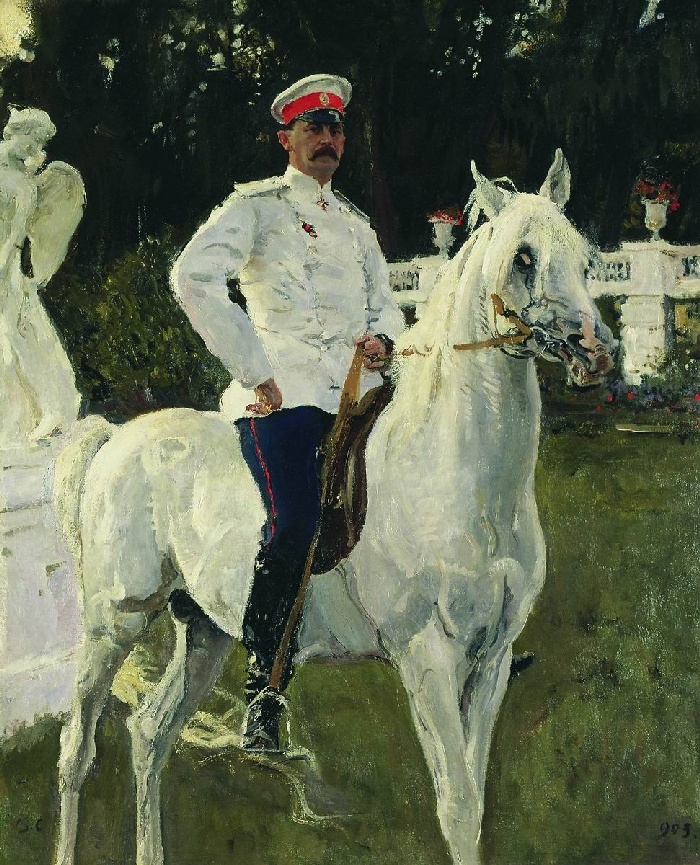

–Т.–°–µ—А–Њ–≤: —Б–µ–Љ—М—П –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е, –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Є –Ч–Є–љ–∞–Є–і–∞

–Т –±—А–∞–Ї–µ —Г –Ч–Є–љ–∞–Є–і—Л –Є –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞ —А–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –і–≤–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —В–Є—В—Г–ї—Л –Є –і–µ–љ—М–≥–Є. –І—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В ¬Ђ–њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М¬ї? –Э—Г, —В–Њ –Є ¬Ђ–Ј–љ–∞—З–Є—В¬ї, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –і–≤–Њ–Є—Е, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М –Љ–∞–Љ–Є–љ—Л—Е-–њ–∞–њ–Є–љ—Л—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –≤–њ—А–µ–і—М –≥–Њ—А–і–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л–Љ, –љ—Г, –∞ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Ј—П–±–∞—В—М –≤ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ, –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤—Г—П—Б—М ¬Ђ–≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ¬ї –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ъ–Ґ–Ю вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –і–Є–ї–µ–Љ–Љ–∞! –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Н—В—Г –і–Є–ї–µ–Љ–Љ—Г —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ—П–ї –µ—Й—С –Њ–і–Є–љ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–≤–∞–ґ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В вАФ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є. –Я–µ—А–≤—Л–є –≠–ї—М—Б—В–Њ–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ –Ј–≤–∞–ї–Є –§–µ–ї–Є–Ї—Б–Њ–Љ, –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–Љ —Г—З–µ–±–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є, вАФ –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Ї–∞–і–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ, вАФ –Є –±—Л–ї –±–∞—Б—В–∞—А–і–Њ–Љ, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –Њ–љ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є –Є –љ–Њ—Б–Є–ї —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї—Г—О. –£–ґ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ–Љ—Г, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г, –Ї—В–Њ-—В–Њ —В–Є—Е–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї, —З—В–Њ –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ–Љ—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–µ–Ї—Ж–Є—О –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е, —З—В–Њ –Љ–Є—Б—Б –≠–ї—М—Б—В–Њ–љ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≥—Г–≤–µ—А–љ–∞–љ—В–Ї–∞, —З—В–Њ –Њ—В–µ—Ж –µ–≥–Њ вАФ —В–Њ –ї–Є –њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М, —В–Њ –ї–Є –љ–µ–Ї–Є–є –±–∞—А–Њ–љ, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ—С–љ–љ—Л—Е –Ь–µ—В—В–µ—А–љ–Є—Е–∞, –∞ –Љ–∞–Љ–∞ вАФ —В–Њ –ї–Є –≥—А–∞—Д–Є–љ—П –≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–Њ–≤–µ–є, –∞ —В–Њ –ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ–∞—П, –≥—А–∞—Д–Є–љ—П –Ґ–Є–Ј–µ–љ–≥–∞—Г–Ј–µ–љ, –≤–і–Њ–≤–∞ –њ–Њ–≥–Є–±—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є –Р—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±-—А–Њ—В–Љ–Є—Б—В—А–∞. –Я–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Б—Ж–µ–љ—Г —А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ї–љ—П–Ј—П –С–Њ–ї–Ї–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є –Ы—М–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ вАФ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–≥–∞—А–і—Б–Ї–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –њ–Њ–і—Е–≤–∞—В–Є–ї –Ј–љ–∞–Љ—П –Є –њ–Њ–≤—С–ї —Б–Њ–ї–і–∞—В –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—В–∞–Ї—Г? –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —Н—В–Њ –±—Л–ї –≥—А–∞—Д –§–µ—А–і–Є–љ–∞–љ–і –Ґ–Є–Ј–µ–љ–≥–∞—Г–Ј–µ–љ, –Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–і –µ–≥–Њ —В—А—Г–њ–Њ–Љ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–Є–≤–∞—П —Б–Љ–µ—А—В—М!¬ї –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –≠–ї—М—Б—В–Њ–љ—Г –Њ—В —Н—В–Є—Е –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–µ–є –і–∞–ґ–µ —З—Г—В—М –њ–ї–Њ—Е–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ. –Ю–љ –њ—А–Є–≤—Л–Ї –і—Г–Љ–∞—В—М –Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Б—В–Є–ї–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–є—А–Њ–љ–Є–Ј–Љ–∞, –∞ —В—Г—В –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–µ –і–∞–Љ—Л –Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—В –≤–Њ—В —В–∞–Ї–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л–µ –і–∞–Љ—Л –њ—А–Є—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є —О–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—Б—В–∞—А–і–∞ –≤ –Ј—П—В—М—П –Ї –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А—Г –≥—А–∞—Д—Г –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤—Г (—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –і–µ–ї–Њ вАФ –њ—А–µ–і–Њ–Ї –У–†–Р–§–Р, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ—Н—В-–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Ж–Є—Б—В, –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї вАФ —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ –±—Л–ї –≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Є –Њ—В–µ—Ж –њ–Њ—Н—В–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—В—А–Є–≥–∞–љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є). –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–≤–Њ—А—П–љ–µ –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л –Є–Љ–µ–ї–Є ¬Ђ–љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є–Ј –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —А–Њ–і–љ–Є—В—М—Б—П —Б –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є, —В–Њ –Њ—В–і–∞—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і–Њ—З—М –Ј–∞ –±–∞—Б—В–∞—А–і–∞ –і–ї—П –≥—А–∞—Д–∞ –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ј–љ–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –§–µ–ї–Є–Ї—Б—Г –≠–ї—М—Б—В–Њ–љ—Г –±—Л–ї–Њ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Њ –≤–Ј—П—В—М —Б–µ–±–µ –µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Є —В–Є—В—Г–ї.

–Ш—В–∞–Ї, –Ї—В–Њ –ґ–µ –Є–Ј –і–≤—Г—Е –±—А–∞—В—М–µ–≤ —Б—В–∞–љ–µ—В –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ-–≠–ї—М—Б—В–Њ–љ–Њ–Љ, –∞ –Ї—В–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л–Љ? –С—А–∞—В—М—П –±—Л–ї–Є –ї—О–і–Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–µ вАФ –љ–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –Є—Е –Њ—В—Ж—Г, –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–≥–∞—А–і—Г вАФ –Є –Њ–±–∞ –Љ–µ—В–Є–ї–Є –≤ ¬Ђ—Г—З—С–љ—Л–µ¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Е —Б—Г–і—М–±—Л —А–µ—И–Є–ї –Њ–і–Є–љ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —Б–ї—Г—З–∞–є... –Ґ–∞–Ї —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В: ¬Ђ—Б–Є–ї–Њ–≤–Є–Ї–Є¬ї —Б–њ–Њ—В—Л–Ї–∞—О—В—Б—П –љ–∞ ¬Ђ–љ–∞—Г–Ї–µ¬ї, –∞ –ї—О–і–µ–є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ–≤–Њ–і—П—В –і–Њ –±–µ–Ј—Г–Љ–Є—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –≥–і–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ—А–Њ—П–≤–Є—В—М —Б–Є–ї—Г –Є ¬Ђ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬ї... –°—В–∞—А—И–Є–є –Є–Ј –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ј–∞–Ї—А—Г—В–Є–ї —А–Њ–Љ–∞–љ —Б —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є –≥—А–∞—Д–Є–љ–µ–є –Ь–∞—А–Є–љ–Њ–є –У–µ–є–і–µ–љ. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є–Ј –≥—А–∞—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –У–µ–є–і–µ–љ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–љ–µ—И–љ–Њ—Б—В—М—О, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ –Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ –Ї –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї—Г. –Э–Њ –Ь–∞—А–Є–љ–∞ –У–µ–є–і–µ–љ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ–µ–Љ –Ј–∞ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–≥–∞—А–і—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –±–∞—А–Њ–љ–Њ–Љ –Р—А–љ–Є–Љ–Њ–Љ —Д–Њ–љ –Ь–∞–љ—В–µ–є—Д–µ–ї–µ–Љ, –Љ–Њ—А–і–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–і –і–≤–∞ –Љ–µ—В—А–∞ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ. –Ч–і–Њ—А–Њ–≤—Л–є –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є –њ–∞—А–µ–љ—М вАФ –Є –љ–∞ —А—Л–ї–Њ –±–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В—А–∞—И–µ–љ.

–Ю—В–µ—Ж –Ї–љ—П–Ј—П –±—Л–ї –≤—Б—С –ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —Г –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–≥–∞—А–і–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±–∞—А–Њ–љ ¬Ђ–њ–Њ-—Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ—Г¬ї –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –Њ—В –ґ–µ–љ—Л —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞. –Э–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –µ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є —Е–∞–є –Є, –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—Б—В—Л, –і—А—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–Ї—Г вАФ —В–Є–њ–∞ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В–∞ —З–µ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Ї–∞! –Ъ–љ—П–Ј—М –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–∞—Е, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –± –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –±—А–∞—В –µ–≥–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л –≤—Б—С —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, —В–Њ –і—Г—Н–ї—М –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л –Є –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М—Б—П. –Т–µ–і—М —В–Њ, –љ–∞ —З—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –≥—А–∞—Д –°—Г–Љ–∞—А–Њ–Ї–Њ–≤-–≠–ї—М—Б—В–Њ–љ, –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–Є–ї—М—Д–Њ¬ї –і–ї—П –Ї–љ—П–ґ–љ—Л –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–Њ–є, –љ—Г –∞ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П –і–∞–Љ–∞, —З—В–Њ –µ—С –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –њ–∞–љ—В–µ—А–Њ–є –С–∞–≥–Є—А–Њ–є –Є–Ј —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–ї—М—В—Д–Є–ї—М–Љ–∞ (—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г –С–∞–≥–Є—А—Л –±—Л–ї –Њ–і–Є–љ –Ь–∞—Г–≥–ї–Є, –∞ —Г —Н—В–Њ–є —Б—А–∞–Ј—Г –і–≤–Њ–µ). –Ю–љ–∞ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤ –љ–∞–≥–ї—Г—О –Ј–∞—П–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –Ь–∞–љ—В–µ–є—Д–µ–ї—П–Љ –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г –≤—Б–µ–≥–Њ –Є—Е –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–≠—В–Њ –Ї—В–Њ –Є–Ј –≤–∞—Б –ґ–µ–ї–∞–µ—В —Г–±–Є—В—М –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞?¬ї вАФ –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї–љ—П–Ј—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –љ–µ –Є—Б–Ї–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –Њ—В –і—Г—Н–ї–Є, –Є 22 –Є—О–љ—П 1908 –≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –±—Л–ї —Г–±–Є—В, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –њ–Њ–µ–і–Є–љ–Њ–Ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ—З–µ—Б—В–љ–Њ.

–Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–є

–Т.–°–µ—А–Њ–≤: –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤-–Љ–ї.

–Ч–∞—В–Њ –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ —Б—В–∞–ї ¬Ђ–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–Љ¬ї –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ-–≥—А–∞—Д–Њ–Љ, –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є. –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–љ –±—Л–ї? –°–Ї–ї–∞–і–љ—Л–Љ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –њ–∞—А–љ–µ–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–Љ ¬Ђ–љ–Њ—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, –≥–ї—Г–њ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–є, –ї—С–≥–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і—Г—А–∞—Ж–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є вАФ —Н—В–∞–Ї–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Ф–Њ—А–Є–∞–љ –У—А–µ–є, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—Л—Б—П—З–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ –Є –њ–Њ—А—В—А–µ—В–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –Ф–Њ—А–Є–∞–љ –У—А–µ–є –±—Л–ї ¬Ђ–≥–µ—В–µ—А–Њ¬ї, —В–Њ –µ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –Є–Љ–µ–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —П—Б–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ ¬Ђ–і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞¬ї. –Ъ–љ—П–Ј—М –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —В–∞–Љ –µ—Й—С –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–Љ, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –љ–µ –±–µ–Ј —П–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є—П —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞. –Ґ–Њ—В –Њ–і–µ–≤–∞–ї –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞ ¬Ђ–Ї–Њ–Ї–µ—В–ї–Є–≤–Њ–є –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є¬ї –Є –≤–Њ–Ј–Є–ї –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –њ–Њ –љ–Њ—З–љ—Л–Љ ¬Ђ—В—Г—Б–Њ–≤–Ї–∞–Љ¬ї. ¬Ђ–ѓ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П –ї—О–і—Б–Ї–Њ–є –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Ї —В–µ–Љ, –Ї—В–Њ –Ј–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –ї—О–±–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є, - –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—М –§–µ–ї–Є–Ї—Б –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–љ—Л—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е. вАФ –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞—В—М —Н—В–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –љ–µ —В–µ—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–µ –Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –Ј–∞–њ—А–µ—В–љ—Л–Љ–Є¬ї. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Њ–љ –њ—А–Њ–і–µ–ї—Л–≤–∞–ї —В–µ –ґ–µ ¬Ђ—Д–Њ–Ї—Г—Б—Л —Б –њ–µ—А–µ–Њ–і–µ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є¬ї –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ, –∞ –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є –ї–µ—В –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ (–∞ –≤–µ—А–љ–µ–µ, –љ–∞ ¬Ђ–љ–µ—С¬ї!) —В–∞—А–∞—Й–Є–ї—Б—П –≤ –ї–Њ—А–љ–µ—В –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –≠–і—Г–∞—А–і –°–µ–і—М–Љ–Њ–є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–Њ–і–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Ш –љ–Є–Ї—В–Њ –µ–Љ—Г –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї вАФ –љ–Є –±—А–∞—В, –љ–Є –Њ—В–µ—Ж, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є ¬Ђ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ¬ї —Г—И—С–ї –Є–Ј —Б–µ–Љ—М–Є, –љ–Є –і–∞–ґ–µ –Љ–∞—В—М —А–Њ–і–љ–∞—П. –Ч–Є–љ–∞–Є–і–∞ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –≥–Є–±–µ–ї–Є —Б—Л–љ–∞ —З—Г—В—М –љ–µ —Б–Њ—И–ї–∞ —Б —Г–Љ–∞ вАФ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ—Л —З—С—А–љ–Њ–є —В–Њ—Б–Ї–Є –Є –њ–Њ–Ј—Л–≤—Л –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤—Г –±—Г–і—Г—В –Љ—Г—З–Є—В—М –µ—С –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Б—О –Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Ш –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞ –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–Љ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ю–љ...

–Ф–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–љ—П–Ј—М –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ –Њ–±—Й–∞–ї—Б—П —Б –љ–∞—И–Є–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є. –Т–µ–і—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Є—Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є —А–∞–і–Њ—Б—В–љ—Л–є –≤–Њ–є –њ—А–Є –≤–Є–і–µ ¬Ђ–±–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П. –Э–Њ, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Њ–љ–Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–±–ї–Є–ґ–µ. –†–Њ–і–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –љ–µ –Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –§–µ–ї–Є–Ї—Б —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –µ–Љ—Г, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–Љ—Г –≥–Њ–Љ–Њ—Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї–Є—Б—В—Г, –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї–Є –љ–µ–≤–µ—Б—В—Г. –Х—О —Б—В–∞–ї–∞ –Љ–∞–ї–Њ–њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–∞—П —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж–∞ –Ш—А–Є–љ–∞ вАФ –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Ф–Њ–Љ–∞ –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е! –Э–Њ —З—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Б –Ї—А–Є–≤–Њ–є —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–µ–є?..

–Ъ–љ—П–Ј—М —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Г—З—С–±—Г –љ–∞ —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г—А—Б–∞—Е –њ—А–Є –Я–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ, –∞ –≤ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—А–µ–і–µ –≥–Њ–Љ–Њ—Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–ґ–µ –≤–µ–і—М –љ–µ –њ–Њ–Њ—Й—А—П–µ—В—Б—П, –Ј–љ–∞–µ—В–µ –ї–Є. –°—А–µ–і–Є –њ–∞–ґ–µ–є вАФ —Н—В–Њ –µ—Й–µ ¬Ђ–Ї–∞–Ї-—В–Њ¬ї, –љ–Њ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –љ–∞–і ¬Ђ—Н—В–Є–Љ¬ї —А–ґ—Г—В, –Ї–∞–Ї –ї–Њ—И–∞–і–Є. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, —Г –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П —Б –§–µ–ї–Є–Ї—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –љ–µ–Ї–∞—П ¬Ђ—Б—Ж–µ–љ–∞¬ї, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є ¬Ђ–±–Њ–ґ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –њ–Њ–Њ–±–µ—Й–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–≤—Л–Ј–≤–Њ–ї–Є—В¬ї –Ї–љ—П–Ј—П ¬Ђ–Є–Ј –±–µ–і—Л¬ї вАФ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Э–∞–і–Њ –њ–Њ—З–∞—Й–µ –љ–∞–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М—Б—П!¬ї –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В ¬Ђ–±–Њ–ґ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –≤–ї–µ–Ј –≤ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞, —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–Є–≤ –±—А–∞–Ї —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П —Б —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ –і–Њ—З–µ—А—М—О –Ю–ї—М–≥–Њ–є (–≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є, –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ, вАФ –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–љ–Є–Ї ¬Ђ–ї—Г–Ї–∞–≤–Њ–≥–Њ¬ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є-–Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П ¬Ђ–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ¬ї –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї), –∞ –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞ –ґ–µ —Б–∞–Љ–∞—П –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л —Г–ґ–µ –њ—Г–≥–∞–ї–∞ ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж–∞¬ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–∞–Љ–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —Г–Љ–µ—А–ї–Є –≤—Б–µ —А–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—И–Ї–Є, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Њ—Е—А–∞–љ–∞ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –Љ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ –±—Л–ї –њ–Њ–і–Љ–µ—И–∞–љ —П–і... –Р вАФ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –±–µ–Ј–љ–Њ—Б–Њ–є –±–∞–±—Л –•–Є–Њ–љ–Є–Є –У—Г—Б–µ–≤–Њ–є? –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж—Г¬ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—О —Г–ґ–µ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≤–µ–і—С—В—Б—П —Б–ї–µ–ґ–Ї–∞. –Ф–∞, –Њ–љ –±—Л–ї –њ—А–∞–≤: –Ј–∞ –љ–Є–Љ —Б–ї–µ–і–Є–ї–Є, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –≤ –Њ–±–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞, –∞ –Ї–љ—П–Ј—М –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ —Г–ґ–µ –њ–Њ—В–Є—Е–Њ–љ—М–Ї—Г —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –љ–∞—З–∞–ї –≤—Б—В—А–µ—З–∞—В—М—Б—П —Б–Њ ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж–µ–Љ¬ї —Г–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М.

–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –Ф–Љ.–Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З, –Э–Є–Ї.–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Ї –§–µ–ї–Є–Ї—Б—Г –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј—П: –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –±—Л–ї —Б—В–∞—А—И–µ –Є—Е –≤—Б–µ—Е, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞, –Є —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ —Г—З—С–љ—Л–Љ –Є –Њ—З–µ–љ—М –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤–∞. –І—С—А—В –Є—Е –Ј–љ–∞–µ—В, –Њ —З–µ–Љ –Њ–љ–Є —В–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, –љ–Њ –§–µ–ї–Є–Ї—Б —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П —Б –љ–Є–Љ–Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞—В—М, вАФ –њ—А–Є—В–Њ–Љ –≤ –ї—О–±—Л—Е –љ–∞—З–Є–љ–∞–љ–Є—П—Е. –Я—А–Є–љ—Ж—Л –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞, –Ј–∞–Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і —Б–µ–Ї—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ. –Ш–ї–Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –≠—В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Г–і–µ—В —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Г–і–∞—А–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ—Л –і–≤–∞ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ вАФ –і–µ–њ—Г—В–∞—В –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ф—Г–Љ—Л –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З –Є —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –°–µ—А–≥–µ–є –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ. –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ –≤–Є–і–µ–ї –Є —А–∞–љ—М—И–µ, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В–∞ –љ–Є–Ї—В–Њ –ї–Є—З–љ–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї. –Х–≥–Њ –њ—А–Є–≤—С–ї –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З. –Э–Њ –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є–≤–∞—В—М ¬Ђ–±–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї –≤ –і–Њ–Љ –Ї–љ—П–Ј—П –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –љ–µ –Ї–љ—П–Ј—М –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ ¬Ђ—Б—В–∞—А–µ—Ж¬ї –≤—Л–њ–Є–ї –љ–µ –Њ–і–љ—Г –Ї–∞–љ–Є—Б—В—А—Г –Љ–∞–і–µ—А—Л (–і–∞ —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Є–ї—Б—П), –∞ вАФ –љ–Њ–≤–∞—П –њ–∞—Б—Б–Є—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П, —В–∞–љ—Ж–Њ–≤—Й–Є—Ж–∞ –Є –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞ –Ї–Є–љ–Њ –Т–µ—А–Њ—З–Ї–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є. –Ю–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—В—А–Њ—З–Є—В—М ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж—Г¬ї –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б –Љ–Є–ї—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є ¬Ђ–Љ–љ–µ –љ–∞–і–Њ —Б –≤–∞–Љ–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ вАФ —П —Г–Љ–Њ–ї—П—О¬ї. –Э—Г-–љ—ГвА¶

–°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ–Є—Б–µ–Љ –Њ—В –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –і–Њ —Б–µ–≥–Њ –і–љ—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ –Ї–Є–љ–Њ–∞–Ї—В—А–Є—Б—Л –µ–≥–Њ –±–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ–є –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, ¬Ђ–±–Њ–ґ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Г –Ї–љ—П–Ј—П –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞: ¬Ђ–Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, —З—В–Њ –Ј–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–∞ –Љ–љ–µ –њ–Є—И–µ—В?¬ї вАФ –љ–∞ —З—В–Њ —В–Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ–і—Г—И–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Ф–∞ –Њ–љ–∞ —Г –Љ–µ–љ—П –±—Л–≤–∞–µ—В –Є–љ–Њ–≥–і–∞!¬ї вАФ ¬Ђ–Р —В—Л –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—М!¬ї... –Т–Њ—В —В–∞–Ї –≤—Б–µ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М. –Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П (–њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б—В–Є–ї—О) –≤ –і–Њ–Љ–µ –Ї–љ—П–Ј—П –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–µ—З–µ—А–Є–љ–Ї–∞ —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–Љ —З–Є—Б–ї–Њ–Љ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤, –љ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ –і—Г–Љ–∞—П, –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—О ¬Ђ–±–Є–ї–µ—В–Є–Ї¬ї. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є —А–∞–Ј–Њ–і–µ–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –њ–ї—П—Б—Г–љ –Є–Ј –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –Є –≤ 12 —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–Њ—З–Є —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї—Б—П –њ–Њ —З–µ—А–љ–Њ–Љ—Г —Е–Њ–і—Г –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –ґ–і–∞–ї —З–µ–є-—В–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М.

–Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є

–Ъ—В–Њ –Њ–љ–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ї—В–Њ —В–∞–Ї–Є–µ, —Н—В–Є –ї—О–і–Є, —А–µ—И–Є–≤—И–Є–µ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—В –њ–Њ–≥—А—П–Ј—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е, –≤–µ—З–љ–Њ –њ—М—П–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞—А–µ—О—Й–µ–≥–Њ —И–∞—А–ї–∞—В–∞–љ–∞-–±–∞–±–љ–Є–Ї–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –≤–µ—Б –≤ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–Љ ¬Ђ–≥–Њ–ї—Г–±–Њ–Љ¬ї —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ? –Э—Г —З—В–Њ –ґ, –њ–Њ–і–≤–µ–і–µ–Љ –Є—В–Њ–≥ –Є–љ—В—А–Є–≥–µ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М ¬Ђ—Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ¬ї –У—А–Є—И–Ї–Є —В–Њ–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї—Б—П –Ї –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—О. –Ю –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–µ, –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ –Є –Њ –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З–µ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –≤—Б—С –Є–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б—С. –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–Љ –Њ—В—А—П–і–Њ–Љ, –∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–љ–∞ –≤ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Ъ–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г. –Ю–љ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –љ–µ –±–µ–Ј —О–Љ–Њ—А–∞ –њ–Є—Б–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—О –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Г: ¬Ђ–Ю–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ —П—Б–љ–Њ —П —Б–Њ–Ј–љ–∞—О –Є —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ –±—Г–і—М –Љ–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є —Б—А–µ–і–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–µ–±—П –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ –±—Л –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞¬ї.

–Р –і—А—Г–≥–Є–µ —Д–Є–≥—Г—А–∞–љ—В—Л вАФ —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–≤–µ—Б–Є–ї–Є –±—Л –µ—Й—С –±—Л—Б—В—А–µ–µ, —З–µ–Љ –Ї–љ—П–Ј—П –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –Є –і—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞ –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З–∞? –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ? –Э–Њ –Ї—В–Њ –Њ–љ–Є –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ –љ–Є—Е —В–∞–Ї –Љ–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ? –Ь–µ–љ—П –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Г–і–Є–≤–ї—П–ї —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Є—Е —А–Њ–ї–Є —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ–њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Є –і–∞–ґ–µ –Є—Е —Д–Њ—В–Њ–њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л, –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ—Б—Б–µ. –Р –≤–µ–і—М –Є—Е, ¬Ђ–љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤¬ї —Н—В–Њ–є —Н–њ–Њ–њ–µ–Є –±—Л–ї–Њ —В–Њ –ї–Є —З–µ—В–≤–µ—А–Њ, —В–Њ –ї–Є –њ—П—В–µ—А–Њ (–њ—П—В–Њ–є –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –љ–Њ –µ—С-—В–Њ –Є–Љ—П –љ–Є–Ї—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–µ —Б—В–∞–ї), —В–Њ –ї–Є –Є—Е –±—Л–ї–Њ –µ—Й—С –±–Њ–ї—М—И–µ вАФ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

–Ш—В–∞–Ї, –њ–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Ж–µ–≤ вАФ —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ!

–°—Г—Е–Њ—В–Є–љ –°.–Ь., 1887вАФ1926. –У–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї, –љ–∞ —Б–љ–Є–Љ–Ї–µ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї

–°—В—А–∞–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Я–Є–Ї—Г–ї—М, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї —А–µ–і–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –Є–Љ–µ–љ –Є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є. –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ –±—Л–ї –і–≤–Њ—А—П–љ–Є–љ–Њ–Љ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є –Є —Б—Л–љ–Њ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞-—В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤—Ж–∞, –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–љ –Є —Б–∞–Љ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –≤–љ—Г—З–Ї–µ –Ы—М–≤–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ вАФ –љ–∞ –°–Њ—Д—М–µ. –Т 1921 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ —Б –љ–µ–є —А–∞–Ј–≤—С–ї—Б—П, –Є –Њ–љ–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ–Њ –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –Ј–∞ –°–µ—А–≥–µ—П –Х—Б–µ–љ–Є–љ–∞. –£–ґ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞? –Э–Њ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –°–∞–≤–≤–Є—З, –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–є, –Ї–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —Ж–µ–ї—Г—О ¬Ђ–Ї–∞—А—В–Њ—В–µ–Ї—Г¬ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї —Н—В–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ.

¬Ђ–Т—З–µ—А–∞ –њ—А–Њ—З–ї–∞ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ: –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –Ј–∞—Б—В—А–µ–ї–Є–ї–Є, вАФ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–µ 20 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1916 –≥–Њ–і–∞ –µ–≥–Њ –Љ–∞—З–µ—Е–∞ –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–љ–∞ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞-–Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П, –і–Њ—З—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П. вАФ –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В. –Р —З—В–Њ —Н—В–Њ—В —Б–ї—Г—З–∞–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–є –Є—Б–Ї—А–Њ–є, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–Ј–Њ—А–≤–µ—В—Б—П –і–∞–≤–љ–Њ –љ–∞–Ї–Є–њ–µ–≤—И–µ–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ, вАФ —В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–Њ –Є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ¬ї.

–Ю–љ–∞-—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –≤ —З–Є—Б–ї–µ —Г–±–Є–є—Ж –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –±—Л–ї –µ–µ –њ–∞—Б—Л–љ–Њ–Ї –°–µ—А—С–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –Ы—М–≤–Њ–≤–љ–∞ –ї—О–±–Є–ї–∞ –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞. –°–≤–Њ–Є—Е –і–µ—В–µ–є —Г –љ–µ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –°–µ—А–≥–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ вАФ —Н—В–Њ —В—А–µ—В–Є–є —Б—Л–љ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –±—А–∞–Ї–∞ —В—Г–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З–∞ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥—А–∞—Д–Є–љ—П –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П –≤—Л—И–ї–∞ –Ј–∞–Љ—Г–ґ –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1899 –≥–Њ–і–∞. –Т –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ —А–Њ–і—Г –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ—Л—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –°–µ—А–≥–µ—П –Њ—В–і–∞–ї–Є –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б. –Я—А–Є—В–Њ–Љ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –µ–≥–Њ –і—А—Г–Ј–µ–є –њ–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—А–њ—Г—Б—Г –±—Л–ї –±–∞—А–Њ–љ –£–љ–≥–µ—А–љ,¬†–Њ–і–Є–љ –Є–Ј –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є ¬Ђ–±–µ–ї–Њ–≥–Њ¬ї –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –°–Є–±–Є—А–Є. –Э–Њ —В—Г—В –њ—А–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Ы–µ–≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –њ–Є—В–µ—А—Б–Ї–Є–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ: ¬Ђ–Ґ–∞–љ—П –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї–µ–µ—В —З—Г–ґ–Њ–≥–Њ –µ–є –Љ–∞–ї—М—З–Є–Ї–∞, –і–∞ –Є –Љ–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –Њ—В–і–∞—О—В –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Г—О –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г¬ї. –Т 1905 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е —Ж—Г—Б–Є–Љ –Є –њ–Њ—А—В-–∞—А—В—Г—А–Њ–≤ –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ ¬Ђ—Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–і–µ—В–∞ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞ (–Є –£–љ–≥–µ—А–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ) –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–≤—Л–њ–ї—О–љ—Г–ї–Є¬ї –Є–Ј –Љ–Њ—А—П –љ–∞ —Б—Г—И—Г. –Ъ—Г–і–∞ –Њ–љ –њ–Њ—И—С–ї, —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–≤, –Ї–∞–Ї –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ, —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ? –Т —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В!

–°—Г—Е–Њ—В–Є–љ —Б—В–∞–ї —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Ы–Њ–Ј–∞–љ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –µ–≥–Њ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–њ–Њ—А—Й–Є–Ї–∞ –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –ї–µ–є–±-—Б—В—А–µ–ї–Ї–Є. –Ґ–∞–Љ –Њ–љ –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –њ–Є–ї-–≥—Г–ї—П–ї —Б —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ–Є-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Љ–∞—А—В–µ 1916 –≥–Њ–і–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –ґ–µ–љ–Є—В—Б—П –љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Ї–µ –Ш—А–Є–љ–µ –У–Њ—А—П–Є–љ–Њ–≤–Њ–є-–≠–љ–µ—А–Є, –њ—А–Њ—В–µ–Ї—Ж–Є—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞. –Р –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–≤–∞–і—М–±—Л –Њ–љ —В—Г—В –ґ–µ —Г–µ—Е–∞–ї –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤–∞, –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –ї–µ–є–±-–≥–≤–∞—А–і–Є–Є –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –±—Л–ї —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ —А–∞–љ–µ–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–ї –њ–љ–µ–≤–Љ–Њ–љ–Є–µ–є, –і–Њ–ї–µ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –±—Л–ї –њ–Њ —Б—Г—В–Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Ь–∞—З–µ—Е–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–∞—П —Ж–µ–љ–Є–ї–∞ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –њ–∞—Б—Л–љ–Ї–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–Њ–±—А—Л–є –љ—А–∞–≤ –Є —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М, –Є –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ—С –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А—П–Љ–Њ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –µ–є –≤ –Њ–±—К—П—В–Є—П —Б–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –≥—А—Г–±—Л–є –Љ–Њ—А–і–∞—Б—В—Л–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Є—Й–µ —Б –±—А–Є—В–Њ–є –љ–∞–ї—Л—Б–Њ –Љ–∞–Ї—Г—И–Ї–Њ–є, –≤–µ—Б—М –њ–µ—А–µ—В—П–љ—Г—В—Л–є —А–µ–Љ–љ—П–Љ–Є, вАФ –°–µ—А–≥–µ–є–Љ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ, —Г–ґ–µ –љ–µ —В–Њ–ї—Б—В–Њ–≤–µ—Ж –Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д. –Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞ –Є –±—Г–і—Г—Й–Є–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞-–Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞ –≤ ¬Ђ–њ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є¬ї, –Ї–љ—П–Ј—М –§–µ–ї–Є–Ї—Б —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П:¬†¬Ђ–ѓ —З–∞—Б—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї—Б—П —Б –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Њ–Љ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ—Л–Љ, —А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ. –Ф—А—Г–≥ –Њ–љ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–є. –ѓ –і–Њ–≤–µ—А–Є–ї—Б—П –µ–Љ—Г –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є –Њ–љ. –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ –Њ–±–µ—Й–∞–ї, –љ–Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л –љ–µ –Ї–Њ–ї–µ–±–ї—П—Б—М¬ї.

–Э–∞–і–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–∞—П —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Ї–∞ –Ш—А–Є–љ–∞ –У–Њ—А—П–Є–љ–Њ–≤–∞-–≠–љ–µ—А–Є, –і—А—Г–ґ–Є–ї–∞ —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є –§–µ–ї–Є–Ї—Б–∞, –∞ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–∞—П —З–µ—В–∞ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Л—Е вАФ –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Є –Ш—А–Є–љ–∞ вАФ –±—Л–ї–Є –Ї—А—С—Б—В–љ—Л–Љ–Є —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –і–Њ—З–µ—А–Є –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ—Л—Е –Э–∞—В–∞–ї—М–Є. –Р —Б–≤–Њ–і–љ—Л–є –±—А–∞—В –Ш—А–Є–љ—Л –У–Њ—А—П–Є–љ–Њ–≤–Њ–є-–≠–љ–µ—А–Є вАФ –Ї–љ—П–Ј—М –°–µ—А–≥–µ–є –І–∞–≥–Њ–і–∞–µ–≤ вАФ –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–љ—В–Њ–Љ-–±–∞–ї–∞–ї–∞–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ(!) –Є–Ј –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–∞ –Є... –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ. –Т –Њ–±—Й–µ–Љ, –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —Б –±–∞–ї–∞–ї–∞–є–Ї–Њ–є. –Э–Њ –њ–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –љ–∞–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ –≤ –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–Є ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж–∞¬ї (–Ї–љ–Є–≥–∞ –Я.–Я. –Ш—И–µ–µ–≤–∞ ¬Ђ–Ю—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ. –Т–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П. 1889вАФ1959 –≥–Њ–і—Л. –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї). –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –ґ–µ, —Б–∞–Љ—Л–є –њ–Њ–ї–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Ї–Є –Є –≤—Б–µ–є –µ—С —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–±–∞–ї–∞–ї–∞–µ—З–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–µ–є–Ї–Є —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є, –Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–µ–љ –і–ї—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ю—З–µ–љ—М –ґ–∞–ї—М!

–Э–Њ–Љ–µ—А –і–≤–∞ вАФ –і–Њ–Ї—В–Њ—А –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В

–Я–Њ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≤—А–∞—З–Є –њ—А–Є—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Њ–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ —В–∞–Ї-—В–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ. –С—Л–ї –Њ–љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Х—Й—С —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ –љ–∞–є—В–Є –µ–≥–Њ —Д–Њ—В–Њ–Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –Х—Б–ї–Є —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Б–љ–Є–Љ–Ї–∞—Е –ї–µ–є–±-—Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ (–∞ –µ—Й—С –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е —Б –°–µ—А–≥–µ–µ–Љ –Х—Б–µ–љ–Є–љ—Л–Љ –Є –°–Њ—Д—М–µ–є –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–є –Є –і–∞–ґ–µ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Д–Њ—В–Њ —Б –Ч–Є–љ–∞–Є–і–Њ–є –†–∞–є—Е –Є –Ь–µ–є–µ—А—Е–Њ–ї—М–і–Њ–Љ), —В–Њ –Њ—В –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –Ч–∞—В–Њ –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–µ –µ—Б—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –Њ –µ–≥–Њ –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ–Є–Є –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –Ј–∞ 1915 –≥–Њ–і (–Э–∞–≥—А–∞–і–∞: –У–Ъ 4 —Б—В. –Э–Њ–Љ–µ—А: 196136).

–°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤ –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В, —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –Т–∞—А—И–∞–≤—Л (–і–∞—В—Л —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –і–∞—В—Л —Б–Љ–µ—А—В–Є –Є –Љ–µ—Б—В–Њ —Г—З—С–±—Л –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Г—В—А–∞—В–Њ–є –∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤), —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≥–ї–∞–≤–≤—А–∞—З–Њ–Љ –≤ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–Љ –њ–Њ–µ–Ј–і–µ-–Њ—В—А—П–і–µ –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З–∞, –Є —Е–Њ—В—М –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –і—Г–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞ –Њ–љ –Є –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –≤—А–∞—З–Њ–Љ –Є —Е—А–∞–±—А—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, –љ–Њ –≤ —В–Њ—В –Ј–ї–Њ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–є –≤–µ—З–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Є–ї–Є –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞, –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ—В–µ—А—П–ї —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ —В–Њ—З–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, –ґ–Є–≤ –ї–Є –У—А–Є—И–Ї–∞ –Є–ї–Є —Г–ґ–µ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Б–µ–є —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–Є—В –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤—П—В –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. [–Ф–∞—В—Л —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П-—Б–Љ–µ—А—В–Є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –±—Л–ї–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л, вАФ —А–µ–і.]¬†–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –њ–Њ–і –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –°—В–∞–љ–Є—Б–ї–∞–≤–∞ –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В–∞ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї—Б—П (–Є–ї–Є –Њ–љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–і–µ–ї—Б—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г –Є –њ—А–Є–Ї–Є–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В–Њ–Љ?) —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Ю—Б–≤–∞–ї—М–і –†–µ–є–љ–µ—А. –Ъ–∞–Ї –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –Љ—Л –Њ –љ—С–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ. –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В –±—Л–ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–≤—А–∞—З–Њ–Љ. –Т 1918 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ —Н–Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї. –Ц–Є–ї –≤ –°–®–Р, –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –§–Є–ї–∞–і–µ–ї—М—Д–Є—П, –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї.

–£–±–Є–є—Ж—Л –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –њ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г –Є–Ј–±–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П: –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З –Є –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ —Г–µ—Е–∞–ї–Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В, –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ ¬Ђ—Б–Њ—Б–ї–∞–ї–Є¬ї –≤ –µ–≥–Њ –Ї—Г—А–Њ—А—В–љ–Њ–µ –Є–Љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —О–≥–µ, –∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Ј–∞–њ–µ—А–ї–Є –і–Њ–Љ–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ—Н—Б–Ї–Њ–Љ –≤ –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і –Ї–љ—П–Ј—П –С–∞—А–∞—В–Њ–≤–∞. –І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ–∞, —В–Њ –Њ–љ –њ–Њ—З—В–Є –Є—Б–њ–∞—А–Є–ї—Б—П. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1921 –≥–Њ–і–∞ –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –ѓ—Б–љ–Њ–є –Я–Њ–ї—П–љ–µ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—А–∞–Ї –µ–≥–Њ —Б –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Ї–Њ–є —А–∞—Б–њ–∞–ї—Б—П, –Є –Њ—Б–µ–љ—М—О –Њ–љ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —О–љ–Њ–є –≤–љ—Г—З–Ї–µ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –°–Њ–љ–µ, –і–Њ—З–µ—А–Є –Р–љ–і—А–µ—П –Ы—М–≤–Њ–≤–Є—З–∞ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ. –Ю–љ –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ю—В–і–µ–ї –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Т–°–Э–• –°–°–°–†, –≥–і–µ —Г–ґ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ–љ–µ вАФ –±—Л–≤—И–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –І–∞–≥–Њ–і–∞–µ–≤, –Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ —В—С—Й–Є–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї–Њ–≤ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Я—А–µ—З–Є—Б—В–µ–љ–Ї–Є. –Э–Њ —В—Г—В —Б –љ–Є–Љ —З—В–Њ-—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ш—Е –Њ–±–Њ–Є—Е вАФ –µ–≥–Њ –Є –І–∞–≥–Њ–і–∞–µ–≤–∞ вАФ —З—Г—В—М –љ–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є. –≠—В–Њ –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е.¬†–Р –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е...

–†–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П –Ы—М–≤–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є —Ж–µ–ї—Л–µ ¬Ђ—А–Њ–Љ–∞–љ—Л¬ї –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Г –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Я–∞—А–Є–ґ, —Г–Љ–Њ–ї—П—П ¬Ђ–Ј–∞–±—А–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Є —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞¬ї, —З—В–Њ–±—Л —В–Њ—В —Б–Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Г —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–µ—В–Є–ї –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л, –њ—А–Є—В–Њ–Љ —Н—В–Є ¬Ђ—А–Њ–Љ–∞–љ—Л¬ї –≤–Њ–Ј–Є–ї —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —З–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞, –±—Л–≤—И–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–Є –ѓ–љ–∞ –Ц–Є–ґ–Ї–Є. –Ю–љ –ґ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –±—Л–≤—И–µ–Љ—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–µ –њ–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤—Л–±—А–∞—В—М—Б—П –Є–Ј ¬Ђ–њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Њ–≥–Њ¬ї –°–°–°–† –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є—О. –Т 1925 –≥–Њ–і—Г –°—Г—Е–Њ—В–Є–љ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –Њ—В –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–љ–µ–≤–Љ–Њ–љ–Є–Є.

–Ґ—А–µ—В—М–Є–Љ –≥–µ—А–Њ–µ–Љ ¬Ђ–Љ–Њ—З–Є–ї–Њ–≤–∞-—А—Г–±–Є–ї–Њ–≤–∞¬ї –≤ –і–Њ–Љ–µ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ј–∞–њ–∞—Б–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б—Н—А –Ю—Б–≤–∞–ї—М–і –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А –†–∞–є–љ–µ—А

вАЛ

вАЛ

–І—В–Њ –Њ –љ—С–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –Ц—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В, –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В, –ґ–µ–љ–∞—В –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є вАФ –љ–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Ї–µ –Ґ–∞—В—М—П–љ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–љ–µ –У–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є-–Ь–∞—А–µ–Ї, –њ—А–Є—В–Њ–Љ —Б—Л–љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –§–µ–ї–Є–Ї—Б–Њ–Љ (—Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ, –≤ —З–µ—Б—В—М –Ї–Њ–≥–Њ) вАФ –Њ–љ–Є —Б –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –§–µ–ї–Є–Ї—Б–Њ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–Є Oriel Collece –≤ –Ю–Ї—Б—Д–Њ—А–і–µ. –Ю –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –і–µ–ї–µ, –Ї–∞–Ї –Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ—Б—В–∞, —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –ї–Є—И—М –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В. –Х–≥–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ.¬†–Р –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б—С —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1915 –≥–Њ–і–∞ –≤ –Ч–Є–Љ–љ–µ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ —А–µ—И–Є–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –Р–љ–≥–ї–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М. –Э–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і–µ–ґ—Г—А–Є–ї–Є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–љ—Л–µ –ї–Њ–і–Ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±–µ–Ј —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і—Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П вАФ —Б –Њ–≤—Б—П–љ–Ї–Њ–є, —Б—Н—А! вАФ –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М. –Р —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–Љ –≤–Ј—П–ї–Є—Б—М –і–≤–µ –і–∞–Љ—Л –Є–Ј –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–∞ вАФ –≥—А–∞—Д–Є–љ—П –У—А–µ–є, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–∞ –Њ—З–µ–љ—М –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ–Њ–і–Ї–Њ–≤—С—А–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е –ї–Њ—А–і–∞ –У—А–µ—П, –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Ї–љ–Є–≥ –Є –Љ–µ–Љ—Г–∞—А–Њ–≤, –Є –ї–µ–і–Є –Ь—О—А—А–µ–ї –Я—Н–і–ґ–Є—В, –≥—А–∞—Д–Є–љ—П –§–Є–љ—З–ї—М-–•–∞—В—В–Њ–љ вАФ —В–∞ –њ—А—П–Љ–Њ —В—А—Г–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ ¬Ђ—А–Њ–і–љ—Г—О¬ї —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞.

–Ч–∞ –У—А–Є—И–Ї–Њ–є –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Є—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї, —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Љ–∞–є–Њ—А –Ъ–∞—В–±–µ—В –Ф–ґ–Њ–љ –Ь–µ—Б–Є –Ґ–Њ—А–љ—Е–Є–ї–ї (–Њ—З–µ–љ—М —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—П, –љ–Њ –≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –Њ–љ–Њ –њ–Є—И–µ—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї), –њ–Њ—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї –±–∞—А–Њ–љ–µ—В –°–∞–Љ—Г—Н–ї—М –•–Њ—А. –Э–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В—Г—А—Л SIS –≤ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–Є –Љ–∞–є–Њ—А –Ф–ґ–Њ–љ –Ф—Н–є–Љ–Њ–Ї –°–Ї–µ–є–ї –Є –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–∞–є–Њ—А вАФ –°—В–µ—Д–∞–љ –Р–ї–ї–Є (–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –і–∞–ґ–µ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј —О—Б—Г–њ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж –Ф–ґ–Њ–љ –Р–ї–ї–Є —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ). –Х—Й—С –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤ –≤–µ—А—В–µ–ї—Б—П —Б—В–∞—А—Л–є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –≥–µ—А—Ж–Њ–≥–∞ –£–Є–љ—Б—В–Њ–љ–∞ –І–µ—А—З–Є–ї–ї—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Т–µ—А–љ–Њ–љ –£–Њ–ї–ї–≥—А–µ–є–≤ –Ъ–µ–ї–ї, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ—Л–є –≤ –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–Є–і–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –≠—В–Њ—В –Ј–∞–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–є —Б–µ–љ—М–Њ—А-–њ–Њ–Љ–Є–і–Њ—А –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є –Є —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –±—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ь–Є-5.

–°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ SIS –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, —И–Њ—Д—С—А–∞-–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –£–Є–ї—М—П–Љ–∞ –Ъ–Њ–Љ–њ—В–Њ–љ–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –†–∞–є–љ–µ—А –Є –°–Ї–µ–є–ї —З–∞—Б—В–Њ –µ–Ј–і–Є–ї–Є –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ-–љ–Њ—П–±—А–µ 1916 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ –∞–і—А–µ—Б–∞–Љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г —В–Њ—А—З–∞–ї–Є –≤ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ. –Ю–љ –ґ–µ –≤–Њ–Ј–Є–ї –њ–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Є –∞–≥–µ–љ—В–∞ ST-25, ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж–∞ –Є —Г–Љ–љ–Є–Ї–∞¬ї –Я–Њ–ї–∞ –Ф—О–Ї—Б–∞, –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤—П–Ј—М –Ї–∞–Ї —Б –°–Є–і–љ–µ–µ–Љ –†–µ–є–ї–Є (–Њ–љ –ґ–µ –°–Њ–ї–Њ–Љ–Њ–љ –†–Њ–Ј–µ–љ–±–ї—О–Љ), —В–∞–Ї –Є —Б –љ–µ–Ї–Њ–є –і–∞–Љ–Њ–є, —Б–њ–µ—А–≤–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–є –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є ¬Ђ–±–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ вАФ –ї–Є–і–µ—А–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –Ы–µ–љ–Є–љ–∞, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М-—В–Њ –Є —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞–Љ–Є –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –≤–µ—А–Њ–є –Є –њ—А–∞–≤–і–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–Љ–Є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ. –Ъ–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –±–ї–Є–ґ–µ –≤—Б–µ—Е (–Ї—А–Њ–Љ–µ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П) –Ї –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —И–њ–Є–Њ–љ—Л –Є–Ј –®–≤–µ—Ж–Є–Є. –≠—В–Њ —В–Њ–ґ–µ —Д–∞–Ї—В. –®–≤–µ–і—Б–Ї–Є–µ —И–њ–Є–Њ–љ—Л –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Я–∞—А–≤—Г—Б–∞-–У–µ–ї—М—Д–∞–љ–і–∞, –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—Б—В–Њ–≤ –†–Ъ–Я(–±) –≤ –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–µ. –Ю–љ —Г –љ–Є—Е –љ–∞ –њ–Њ–≤–Њ–і–Ї–µ –±–µ–≥–∞–ї. –Ш –Њ–љ–Є –ґ–µ, –њ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Є–ї–Њ–Љ—Г –љ–µ–і–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—О, –≤—Б—О –≤–Њ–є–љ—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–µ. –Ґ—Г—В –≤—Б–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ?¬†–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —И–≤–µ–і—Л –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –њ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –≤ –µ—С –±–Њ—А—М–±–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–≤ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г. –®–≤–µ–і—Л –Є –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж–µ–Љ –Ф—О–Ї—Б–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–∞–љ–Є–≤–∞–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –ґ–µ–љ—Й–Є–љ-–≤–∞–Љ–њ –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –≤–Є–ї–ї—Г –≤ –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—П—Е –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, –≥–і–µ –Є—Е –њ—Л—В–∞–ї–Є, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ —Г–±–Є–≤–∞–ї–Є. –°–Љ–µ—И–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–∞–≤–і–∞ –ї–Є? –Ъ–∞–Ї –ї–Њ–≤–Ї–Њ —И–≤–µ–і—Л —Б–Љ–µ–љ–Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П.¬†–Ш–ї–Є –≤–Њ–є–љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М?..

–Т—Л —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В–µ, –Ј–љ–∞–ї –ї–Є —Ж–∞—А—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т—В–Њ—А–Њ–є –Њ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ ¬Ђ–і—А—Г–≥–∞¬ї? –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ вАФ –Њ–љ –Ј–љ–∞–ї! –¶–∞—А—М –Ј–љ–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ. –Ъ—В–Њ –µ–Љ—Г –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї, –Љ—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б—В–Њ–Є—В –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М –µ–≥–Њ —А–µ–Ј–Њ–ї—О—Ж–Є—О –љ–∞ –њ–µ—В–Є—Ж–Є–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤ –∞—А–Љ–Є—О –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є —Г–ґ–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В: ¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –і–∞–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ј–љ–∞—О, —З—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –љ–µ –і–∞–µ—В –њ–Њ–Ї–Њ—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ–і–Є–љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–µ—И–∞–љ. –ѓ —Г–і–Є–≤–ї—П—О—Б—М –Т–∞—И–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Ї–Њ –Ь–љ–µ. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є¬ї. вАФ –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Б—А–µ–і–Є —В–µ—Е, –Ї—В–Њ ¬Ђ–Ј–љ–∞–ї¬ї –Њ–± —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —Д–Є–≥—Г—А—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–µ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –°–µ—А–≥–µ–є –Х—Б–µ–љ–Є–љ. –Ю –µ–≥–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б–Њ ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж–µ–Љ¬ї –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ 1916 –≥–Њ–і—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ—З–Є–љ—П—В—М –∞–љ–µ–Ї–і–Њ—В—Л. –Ъ—А–∞—Б–Є–≤—Л–є –њ–∞—А–µ–љ—М –°–µ—А–≥–µ–є –Х—Б–µ–љ–Є–љ –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–µ –§—С–і–Њ—А–Њ–≤–љ–µ –Є... —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И—С–љ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ ¬Ђ—Б—В–∞—А–µ—Ж¬ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є. ¬Ђ–С–Њ–ґ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–Њ—Н—В–∞ –°–µ—А–≥–µ—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–Њ–ґ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї –µ–≥–Њ –≤–Є–і–µ—В—М. –Ю–љ–Є –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —В–Њ–Љ, –і–∞ –Њ —Б—С–Љ, –≤—Л–њ–Є–ї–Є —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –У—А–Є—И–Ї–∞ –њ—А–Њ–Љ–Њ–ї–≤–Є–ї: ¬Ђ–Ґ—Л вАФ —А—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –∞ —П —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є–є. –†—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –љ–µ –њ–µ—А–µ—И–Є–±–Є—В—М, –љ–µ—В!¬ї

–Ш —Б–Њ—Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –љ–Њ–Љ–µ—А —З–µ—В—Л—А–µ вАФ –њ—А–Є–Љ–∞–љ–Ї–∞!

.jpg)

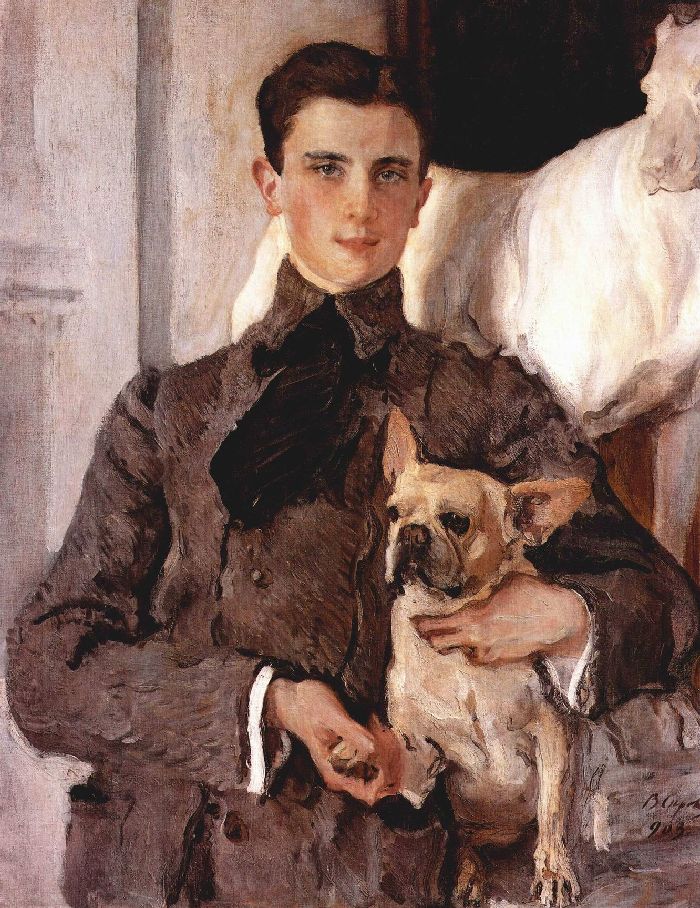

–Ь–∞—А–Є–∞–љ–љ–∞ –≠—А–Є–Ї–Њ–≤–љ–∞ –Ф–µ—А—Д–µ–ї—М–і–µ–љ, 1914.¬†–Т.–Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є –≤ –±–∞–ї–µ—В–µ ¬Ђ–°–∞–ї–∞–Љ–±–Њ¬ї. 1918

–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–Є–Љ–∞–љ–Њ–Ї¬ї –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л—В—М –і–≤–µ (–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ), –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є–Ј –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–∞. –Э–Њ, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, —В–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –Є–Љ—П –Ь–∞—А–Є–∞–љ–љ—Л –≠—А–Є–Ї–Њ–≤–љ—Л —Д–Њ–љ –Ф–µ—А—Д–µ–ї—М–і–µ–љ, —Е–Њ—В—М –Њ–љ–∞ —Б–∞–Љ–∞ –Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ—О –њ—А–Є—З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Э–Њ –Ї—В–Њ –±—Л–ї–∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —В–∞ –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В—А–Њ—З–Є–ї–∞ ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж—Г¬ї –њ–Є—Б—М–Љ–∞? –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Љ—Л –≤—Б–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ј–љ–∞–µ–Љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –Т–µ—А–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –Ї–Є–љ–Њ–∞–Ї—В—А–Є—Б –Є —В–∞–љ—Ж–Њ–≤—Й–Є—Ж —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.¬†–°–µ–є—З–∞—Б –Њ –љ–µ–є –Љ–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В. –Т–µ—А–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ 27 –Є—О–ї—П 1889 –≥–Њ–і–∞ –≤ –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ –Є –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–µ–Ј—Г—З–∞ вАФ –Ј–∞ –њ–Њ–ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ–і–∞ –≤ —В–µ–∞—В—А–µ –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ —Б–њ–µ—А–≤–∞ –≤–Њ –≤—В–Њ—А—Л–µ, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ —В–∞–љ—Ж–Њ–≤—Й–Є—Ж—Л-–Ї–Њ—А–Є—Д–µ–є–Ї–Є. –Ю–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —В–Њ–Љ—Г —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ: –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В–∞–љ—Ж–µ–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ, –∞ –љ–µ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –≤–µ–і—Г—Й–Є–µ –њ–∞—А—В–Є–Є –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–љ—Л—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —В–µ–∞—В—А–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–Ї–Њ–Љ—Г, –∞ –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –µ—С —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ –±—Л–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –У–Њ—А—Б–Ї–Є–є, –∞ –њ–∞—А—В–љ—С—А–Њ–Љ –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ь–Њ—А–і–Ї–Є–љ. –Э–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ, –њ—А–∞–≤–і–∞?

–Т 1907 –≥–Њ–і—Г –≤ –Ь–∞—А–Є–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–∞—П –Р–љ–љ–∞ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–∞ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О –і–ї—П –љ–µ—С –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ –§–Њ–Ї–Є–љ—Л–Љ —Е–Њ—А–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А—Г ¬Ђ–£–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є–є –ї–µ–±–µ–і—М¬ї, —Б—В–∞–≤—И—Г—О –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–µ—В–∞, –Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В–љ—Л–є –љ–Њ–Љ–µ—А —Б—В–∞–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –Є –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є вАФ –і–∞-–і–∞! –Р –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞—З–∞–ї —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М —Д–Є–ї—М–Љ—Л –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –•–∞–љ–ґ–Њ–љ–Ї–Њ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –±–Є–Ј–љ–µ—Б–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–Њ–Љ. –Т–µ—А–Њ—З–Ї–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–∞—Б—М —Б —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–Њ–Љ –С–∞—Г—Н—А–Њ–Љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є —Б –•–∞–љ–ґ–Њ–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Є —Б—В–∞–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –Ї–Є–љ–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Њ–є. –Т —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ –Њ—В—Б–љ—П—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200 –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ вАФ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ—Е—А–Њ–љ–Є–Ї–Є –Є –≤—Б—П–Ї–Є—Е –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ ¬Ђ–Р–Ї—Г–ї–Є–љ–∞ –≤—Л–ї–µ–Ј–∞–µ—В –Є–Ј –≤–∞–љ–љ—Л¬ї вАФ –Є –≤ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –Є–Ј –љ–Є—Е –±–ї–Є—Б—В–∞–ї–∞ –Т–µ—А–Њ—З–Ї–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є. –°–µ–є—З–∞—Б –≤ –°–µ—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –µ—С ¬Ђ–£–Љ–Є—А–∞—О—Й–µ–≥–Њ –ї–µ–±–µ–і—П¬ї вАФ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ! –≠—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–±—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –Ј—А–µ–ї–Є—Й–µ...

–°–µ–љ –°–∞–љ—Б, –Ы–µ–±–µ–і—М, –Є—Б–њ. –Т–µ—А–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є.¬†–Ъ–∞–і—А—Л –Є–Ј —Д–Є–ї—М–Љ–∞ "–£–Љ–Є—А–∞—О—Й–Є–є –ї–µ–±–µ–і—М", —А–µ–ґ. –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –С–∞—Г—Н—А, 1916 –≥.:

–Я—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –±–∞–ї–µ—А–Є–љ—Л —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є 1915 –≥–Њ–і–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞ ¬Ђ–Ы—Г–Ї–∞–≤–Њ–≥–Њ¬ї –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—Г –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї —Б–∞–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —З–µ–≥–Њ –і—Г—Н–љ–Њ–Љ –њ—А–∞–≤—П—Й–µ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є —Б—В–∞–ї –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤-–Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, –∞ –µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤ ¬Ђ–њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–љ–Њ–Љ¬ї –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –Ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ—Г –Є —И—Г—Б—В—А–Њ–Љ—Г, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ъ–µ–Љ –Њ–љ –±—Л–ї? –Ъ–љ—П–Ј—М –±—Л–ї —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ —Ж–Є–љ–Є—З–љ—Л–Љ –њ–ї–µ–є–±–Њ–µ–Љ, –Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –љ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –і–Њ–±–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –≤ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–µ. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, —Г–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є—Б—М –≤ —Н–Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –Њ–љ –≤–ї—О–±–Є–ї—Б—П –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О –Ъ–Њ–Ї–Њ –®–∞–љ–µ–ї—М –Є —З—Г—В—М –љ–µ –ґ–µ–љ–Є–ї—Б—П –љ–∞ –љ–µ–є. –Р —В–Њ–≥–і–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –±—Л–ї –≤—В—П–љ—Г—В –≤ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А, —Ж–µ–ї—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ ¬Ђ—Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —З—С—А—В–∞¬ї. –Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 17 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1916 –≥–Њ–і–∞ –≤ –њ–Њ–і–≤–∞–ї–µ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –Ї–љ—П–Ј—П –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ –±—Л–ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–±–Є—В, –Є, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ –±–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ–∞–Ї—В—А–Є—Б—Л –Т–µ—А—Л –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є.

–Я–Њ–ї–Є—Ж–Є—П, –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П —А–∞—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–∞, —З—В–Њ –≤–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–µ —В–Њ–є –љ–Њ—З—М—О –±—Л–ї–Є –і–≤–µ –Є–ї–Є —В—А–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, –∞ –љ–µ –Њ–і–љ–∞, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Љ—П (–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–∞ –і–≤—Г—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Т–µ—А–Њ—З–Ї–∞ –љ–∞–Ј–Њ–≤—С—В —Б–∞–Љ–∞, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Є–Ј–±–∞–≤–Є–≤ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Њ—В –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–є –≤ –љ–µ—В–∞–Ї—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є). –Э–Њ –∞–Ї—В—А–Є—Б–∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞. –Ю—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–Є–Љ –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–є –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є–ї–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ —В–µ–∞—В—А–∞—Е –Є —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї–Є–љ–Њ. –Э–∞–і–Њ –ґ–µ! –Т –Ї–Є–љ–Њ –Њ–љ–∞ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Є –і–∞–ї—М—И–µ, –љ–Є–Ї—В–Њ –µ–є –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Ј–∞–њ—А–µ—В–Є—В—М, –Ј–∞—В–Њ –Є–Ј –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —В–µ–∞—В—А–Њ–≤ –µ—С –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–≤—Л–Љ–µ–ї–Є¬ї –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г.

–Ф–Њ—А–Њ–≥—Г –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г –µ–є –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П, –љ–Њ –≤ 1918 –≥–Њ–і—Г –Т–µ—А–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±–µ–ґ–∞—В—М –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г. –Ю–љ–∞ –ґ–Є–ї–∞ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Є –≤ –°–®–Р, –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤ –Ъ–∞—Г–љ–∞—Б–µ вАФ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ы–Є—В–≤–µ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≥—А–µ—З–∞–љ–Ї–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є ¬Ђ–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї–µ—В–∞¬ї (–Ї —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Є –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ґ–∞—И–Ї–µ–љ—В –Є –І—Г–Ї–Њ—В–Ї–∞, –љ–Њ –Є ¬Ђ–Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–і—Л–µ¬ї –њ—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Ж—Л), вАФ –љ–Њ –Ј–∞ –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–љ–∞ —В–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –Є –љ–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ —Б–≤–Њ—С–Љ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ ¬Ђ–±–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї. –Р –≤–µ–і—М —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ–∞ –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї –≤ ¬Ђ—Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —З—С—А—В–∞¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–ґ –Њ–њ—М—П–љ–µ–ї –Є –љ–∞—З–∞–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В—М –љ–µ—В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є вАФ —В–∞–Ї-—В–Њ —В–∞–Ї! –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є 16 –љ–Њ—П–±—А—П 1972 –≥–Њ–і–∞ –Т–µ—А–∞ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –њ–∞—Б–њ–Њ—А—В. –Я–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –С–∞–і–µ–љ-–С–∞–і–µ–љ.

–Ъ–Њ–љ–µ—Ж...

–Т 1916 –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–±–Њ–ґ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї –љ–∞—З–∞–ї –Ї—А—Г—В–Њ –і–µ–±–Њ—И–Є—А–Є—В—М. –£—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –•–Є–Њ–љ–Є–Є –У—Г—Б–µ–≤–Њ–є –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—В—М, —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–ї —Б –љ–µ–њ—А–Є—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї –і–∞–Љ–∞–Љ –Є –і–∞–ґ–µ —Б–њ—Г—Б–Ї–∞–ї —И—В–∞–љ—Л –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–∞—Е. –Х—Б–ї–Є —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ —Б–њ–µ—Ж–Њ–≤ –≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, ¬Ђ—Б—В–∞—А–µ—Ж¬ї –≤—Б—С —З–∞—Й–µ –Є —З–∞—Й–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –њ–Њ –Љ–Њ—А–і–µ, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –Њ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –Ґ–Њ –≤–Њ–µ–љ–≤—А–∞—З –≥—А–∞—Д –Ю—А–ї–Њ–≤-–Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤ –µ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В¬ї –Љ–Њ—А–і–Њ–є –Њ —Б—В–Њ–є–Ї—Г –≥–∞—А–і–µ—А–Њ–±–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ —Г—Е–≤–∞—В–Є—В—Б—П –і–≤—Г–Љ—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –≤–Њ–µ–љ–≤—А–∞—З–∞, —В–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –∞–Ї—В—А–Є—Б—Л –Т–∞—А–≤–∞—А–Є–љ–Њ–є –љ–∞—Б—В–∞–≤–Є—В –У—А–Є—И–Ї–µ ¬Ђ–Ј–≤–µ–Ј–і—О–ї–µ–є¬ї –Ј–∞ –љ–µ–њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—М—П–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ. –Р –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є-—В–Њ –і–∞–ґ–µ –Є –≤ –ї—Г—З—И–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Є —В–Њ –љ–Є –≤ —З—С–Љ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Њ–љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ –Є–Ј–љ–∞—Б–Є–ї–Њ–≤–∞–ї –љ—П–љ—М–Ї—Г –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–њ—П—В–Є–ї–µ—В–љ—О—О –і–Њ—З—М —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Ь–∞—А–Є—О –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ—Г –Т–Є—И–љ—П–Ї–Њ–≤—Г вАФ ¬Ђ–љ—П–љ—М–Ї—Г –Ь—Н—А–Є¬ї, –Ї–∞–Ї –µ—С –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є –і–≤–Њ—А–µ (–і–∞ –Є –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ —В–Њ–ґ–µ). –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–µ вАФ —В–µ–њ–µ—А—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–ї–Є –≤ –Ч–Є–Љ–љ–µ–Љ –і–≤–Њ—А—Ж–µ! –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ы–Њ–Љ–∞–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є (–њ–Њ—Н—В—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –С–ї–Њ–Ї—Г): ¬Ђ–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є–ї —З–µ—Б—В—М –Т–Є—И–љ—П–Ї–Њ–≤–Њ–є, –±—Л–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —И–µ–њ–Њ—В—Л, –∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ¬ї. –Э–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ?¬ї вАФ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–Њ—З—М—О ¬Ђ–њ—М—П–љ—Л–є –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ –њ—А–Њ–±—А–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Т–Є—И–љ—П–Ї–Њ–≤–Њ–є¬ї.

–Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ–њ—М—П–љ–Њ–≥–Њ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞¬ї –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –Є –і—А—Г–≥–∞—П –љ—П–љ—М–Ї–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є вАФ —Д—А–µ–є–ї–Є–љ–∞ –°–Њ—Д—М—П –Ґ—О—В—З–µ–≤–∞. –Ю–љ–∞ –Ј–∞—П–≤–Є–ї–∞, —З—В–Њ ¬Ђ—А–∞–Ј–≤—А–∞—В–љ—Л–є –Љ—Г–ґ–Є–Ї –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є... —А–∞–Ј–і–µ–≤–∞–µ—В –љ–∞ –љ–Њ—З—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–Њ–љ¬ї. вАФ –≠—В–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–Њ–і–љ–Њ–є –≤–љ—Г—З–Ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Ї–љ—П–Ј—М –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Ї–Є—А–∞—Б–Є—А–∞¬ї (–Ї–љ–Є–≥–∞ –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–і–Ї–∞—П, –љ–Њ –µ—С –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–µ). –§—А–µ–є–ї–Є–љ–∞ –Р–љ–љ–∞ –Т—Л—А—Г–±–Њ–≤–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Ї –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ—Г –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –і–Њ–±—А–µ–µ, –љ–Њ –Њ–љ–∞ —В–Њ–ґ–µ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ –Є—Е ¬Ђ–Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–µ¬ї –і–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –≤—Б—С –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ: ¬Ђ–Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –µ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—М –Є –≤ –і–µ—В—Б–Ї—Г—О, –љ–Њ –≤ —Ж–Є—А–Ї—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–ї—Г—Е–∞—Е, —З—В–Њ –Њ–љ —А–∞–Ј–і–µ–≤–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–Њ–љ, –љ–µ—В –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ—А–∞–≤–і—Л. –≠—В–Є —Б–ї—Г—Е–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–∞ —Б—В–∞—А–∞—П –і–µ–≤–∞ –Ґ—О—В—З–µ–≤–∞¬ї. вАФ –≠—В–Њ –Ј–∞—З–µ–Љ –ґ–µ –Њ–љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–∞ —Б–ї—Г—Е–Є-—В–Њ? –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ы–Њ–Љ–∞–љ–∞ –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М –≤—Б–µ ¬Ђ–њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б—Ж–µ—Б—Б–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –њ–Њ —Б—Г—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ї–Њ–њ–∞—В—М—Б—П –≤ —Н—В–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ–є–Ї–µ вАФ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Ї —Г–ґ–µ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ —Ж–∞—А–µ–≤–љ–∞–Љ –У—А–Є—И–Ї–∞ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –ї–∞–Ј–∞–ї, –∞ –Ь–∞—А–Є—П –Т–Є—И–љ—П–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б–∞–Љ–∞ –ї–µ–Ј–ї–∞ –Ї –У—А–Є—И–Ї–µ, –Ї–∞–Ї –Љ—Г—Е–∞ –љ–∞ –і–µ—А—М–Љ–Њ. –Э—Г, –љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –±–∞–±–∞–Љ –У—А–Є—И–Ї–∞ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ, вАФ —З—В–Њ —Г–ґ —В—Г—В –њ–Њ–і–µ–ї–∞—В—М?! –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –њ–Њ—В–Њ–Љ ¬Ђ–Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї¬ї —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ ¬Ђ–≤–µ—А—Е–∞—Е¬ї –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї:

¬Ђ–Т 1916 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–µ–ї–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ —И–ї–Є –≤—Б–µ —Е—Г–ґ–µ –Є —Е—Г–ґ–µ, –∞ —Ж–∞—А—М —Б–ї–∞–±–µ–ї –Њ—В –љ–∞—А–Ї–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –Њ–њ–∞–Є–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ –љ–∞—Г—Й–µ–љ—М—О –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞, ¬Ђ—Б—В–∞—А–µ—Ж¬ї —Б—В–∞–ї –≤—Б–µ—Б–Є–ї–µ–љ, –Ї–∞–Ї –і—М—П–≤–Њ–ї. –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї –Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ—П–ї –Њ–љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤, –Є –њ–Њ–Љ—Л–Ї–∞–ї –µ–њ–Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї –Њ–љ –≤–Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ—А–Є–ї—Б—П –љ–Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П, –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –љ–∞ —В—А–Њ–љ –±–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–µ–Љ–Њ—Д–Є–ї–Є–µ–є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–∞, –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Г —А–µ–≥–µ–љ—В—И–µ–є –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–љ—Л–є –Љ–Є—А —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є. –Э–∞–і–µ–ґ–і –Њ—В–Ї—А—Л—В—М –≥–ї–∞–Ј–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П–Љ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М. –Ъ–∞–Ї –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –†–Њ—Б—Б–Є—О –Њ—В –Ј–ї–Њ–≥–Њ –µ–≥–Њ –≥–µ–љ–Є—П? –Ґ–µ–Љ –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є —П, –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –Є –Я—Г—А–Є—И–Ї–µ–≤–Є—З. –Э–µ —Б–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П—Б—М –µ—Й–µ, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї—Г, –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О: –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Г–і–∞–ї–Є—В—М, –њ—Г—Б—В—М –Є —Ж–µ–љ–Њ–є —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞¬ї.

–Т 1916 –≥–Њ–і—Г –і–µ–ї–∞ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ –љ–µ –±—Л–ї–Є —В–∞–Ї —Г–ґ –њ–ї–Њ—Е–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ –Њ—В—К–µ–Ј–ґ–∞–≤—И–µ–Љ—Г –Є–Ј —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г, –љ–Њ –≤–µ—А–Є—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Ф–Љ–Є—В—А–Є—О вАФ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –і–∞–ґ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ. –Ґ—Г—В –љ–∞–і–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ–і–љ—Г —Г–ґ–µ –љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і—Г—О –Є –њ—Л—И–љ–Њ—В–µ–ї—Г—О –і–∞–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–љ–∞—И–∞ –Ь–∞—И–∞¬ї вАФ –Ї–љ—П–ґ–љ—Г –Ь–∞—А–Є—О –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–љ—Г –Т–∞—Б–Є–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤—Г, –і–Њ—З—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞, –Ї–љ—П–ґ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ –µ–є –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Т–µ–љ—Л, –≥–і–µ –µ—С –Є –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ—С–љ–љ—Г—О –Ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–µ. –Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1915 –≥–Њ–і–∞ –µ–є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–µ—Е–∞—В—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О –њ—А–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–љ—Ж–∞ –У–µ—Б—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Л –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ—Л, –њ—А–Є—В–Њ–Љ –±—А–∞—В –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —Б–µ—Б—В—А–µ ¬Ђ–љ–µ–Ї–Є–µ –ї–Є—З–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞¬ї. –І—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –±—А–∞—В –≤ —Н—В–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–∞—Е? –Ю–љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л. –Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≠–Ґ–Ю –Љ—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –Т–°–Б –Ј–љ–∞–µ–Љ –Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ј–љ–∞–µ–Љ –Њ –≤—Б–µ—Е –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ 20-–Љ –≤–µ–Ї–µ. –Р –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Э–Ш–Ъ–Ґ–Ю –Э–Ш–І–Х–У–Ю –Э–Х –Ч–Э–Р–Ы –Є –Ј–љ–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥, –Ї–∞–Ї –≤—Л –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ. –Т—Б—С –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ ¬Ђ—Б—О–ґ–µ—В¬ї –°–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 18 –≤–µ–Ї–∞.

–Э–∞–њ–Њ–Љ–љ—О: —В–∞ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М, –Ї–∞–Ї —Г–і–Њ–±–љ–Њ–µ ¬Ђ–њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ¬ї –і–ї—П —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ ¬Ђ–С–∞–±—М–µ–є –Ї–Њ–∞–ї–Є—Ж–Є–Є¬ї —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л (–Љ–∞–і–∞–Љ –Я–Њ–Љ–њ–∞–і—Г—А, –Ь–∞—А–Є—П-–Ґ–µ—А–µ–Ј–∞ –Є –Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–∞ –Я–µ—В—А–Њ–≤–љ–∞) –Є –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є –§—А–Є–і—А–Є—Е–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ вАФ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ —Б—В–∞–≤–Є–ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–є–љ–Є—Й–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї–∞—П, —З—В–Њ –Љ–∞—Е–∞–ї–Є—Б—М –њ—А—П–Љ ¬Ђ–љ–µ –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ—М, –∞ –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М!¬ї. –Ш –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л—Е –ї–Є—Ж –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞—Е: ¬Ђ–Р —З—С –Љ—Л —В—Г—В –≤–Њ—О–µ–Љ-—В–Њ? –Ґ—Г—В –і–µ–ї–Є—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ—З–µ–≥–Њ. –Ь—Л –ґ –≤—Б—С –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї–Є –µ—Й—С –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л!¬ї –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –Ї–∞–љ—Ж–ї–µ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –С–µ—Б—Б—В—Г–ґ–µ–≤-–†—О–Љ–Є–љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Н—В–Њ–Љ—Г –Ї—А–Њ–≤–Њ–њ—А–Њ–ї–Є—В–љ–Њ–Љ—Г –Ј–∞–љ—П—В–Є—О. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–Љ—Г –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Я–µ—В—А—Г –Ґ—А–µ—В—М–µ–Љ—Г: ¬Ђ–Ь—Л –Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ –Я—А—Г—Б—Б–Є—О —Б—В—А–µ–ї–Њ–є –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Р–≤—Б—В—А–Є–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ–µ–і–µ–Љ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Г!¬ї вАФ –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –≤ –Т–∞—А—И–∞–≤–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ –Љ–Є—А–µ, –њ—А–Є—З—С–Љ –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є –§—А–Є–і—А–Є—Е –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є ¬Ђ—Б—Е–∞–Љ–∞–ї¬ї –≤—Б—С, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–≤ –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ—С—Б—В–Ї–Є—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є, —З—В–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П. –Т –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Є –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е, –Ј–ї–Њ–±–љ–Њ –Ј–∞—Й—С–ї–Ї–∞–ї–Є –Ј—Г–±–∞–Љ–Є, –љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ. –Ъ–∞–љ—Ж–ї–µ—А –С–µ—Б—Б—В—Г–ґ–µ–≤-–†—О–Љ–Є–љ –≤—Л–≤–µ–ї –†–Њ—Б—Б–Є—О –Є–Ј –≤–Њ–є–љ—Л –≤ —А–∞–љ–≥–µ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л-–њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –∞ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: ¬Ђ–Ы–∞–љ–і–Њ–љ, –≥—Г–і-–±–∞–є, —П –Ј–і–µ—Б—М —З—Г–ґ–Њ–є!¬ї

–Р —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–∞–ї—М—И–µ вАФ –≤—Л –Є —Б–∞–Љ–Є –Ј–љ–∞–µ—В–µ! –Ґ–∞–Ї –≤–Њ—В, –≤–µ—А—Б–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ 1916 –≥–Њ–і—Г –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Є–Љ–Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —Ж–µ–ї—М—О –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є, –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ. –Т–µ–і—М –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ–Є—А –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї –≤—Б–µ—Е, –Ї—А–Њ–Љ–µ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є, –ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–є –Њ—В–Њ–Љ—Б—В–Є—В—М –Ј–∞ –§—А–∞–љ–Ї–Њ-–њ—А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–Љ 1916 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ—А–µ—Б—В–∞—А–µ–ї–Њ–≥–Њ –§—А–∞–љ—Ж–∞-–Ш–Њ—Б–Є—Д–∞, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П –≤—Б—С –ґ–µ –њ—А–Њ–Ј–Њ–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ—З–≤—Г –і–ї—П —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ –∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ъ–∞—А–ї–Њ–Љ), –љ–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, —З–µ–≥–Њ —Г–ґ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ—П–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞, —В–∞–Ї —Н—В–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є—П —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ–і–њ–Є—И–µ—В —Б–µ–њ–∞—А–∞—В–љ—Л–є –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А –Є —Б—В–∞–љ–µ—В ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤–Њ–є¬ї, –∞ –≤—Б—О –Р–љ—В–∞–љ—В—Г –њ–Њ—И–ї–µ—В –Ї—Г–і–∞ –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ. –Р –Ї—В–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є–≥—А–∞–ї —А–Њ–ї—М –Ї–∞–љ—Ж–ї–µ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –С–µ—Б—Б—В—Г–ґ–µ–≤–∞-–†—О–Љ–Є–љ–∞? –Ф–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞—И ¬Ђ–±–Њ–ґ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–љ—Ж–ї–µ—А¬ї, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –ї—О–і–Є –±–Њ–ї–µ–µ-–Љ–µ–љ–µ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Т–µ—А–љ–Њ–љ –£–Њ–ї–ї–≥—А–µ–є–≤ –Ъ–µ–ї–ї –µ—Й—С –≤ 1912 –≥–Њ–і—Г –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ SIS вАФ ¬Ђ–°–ї–µ–і–Є—В–µ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ!¬ї

–Т –љ–Њ—З—М –љ–∞ 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1916 –≥–Њ–і–∞ ¬Ђ—Б—В–∞—А–µ—Ж¬ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –Ї –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Г. –С–Њ–ї—М—И–µ –µ–≥–Њ –ґ–Є–≤—Л–Љ –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї. –Р –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ ¬Ђ–њ–∞—А—В–Є—П –і—А—Г–Ј–µ–є –Р–љ—В–∞–љ—В—Л¬ї –≤ –ї–Є—Ж–µ –ї–µ–≥–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ 1912 –≥–Њ–і—Г —Д—А–∞–љ–Ї–Љ–∞—Б–Њ–љ–Њ–≤ –Є–Ј ¬Ђ–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –ї–Њ–ґ–Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞¬ї (–Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї –Ъ–µ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є), –∞ –µ—Й–µ –і—Г–Љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –±–Є–Ј–љ–µ—Б–Њ–Љ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –§–µ–≤—А–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О. –¶–∞—А—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–µ–±–µ –і–Њ—А–Њ–≥—Г –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –≤–њ–µ—А—С–і –±—Л–ї –±—А–Њ—И–µ–љ —Б–≤–Є—В—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—М—О—В–∞–љ—В –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ —Б —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ, –љ–Њ —В–Њ—В –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П. ¬Ђ–У–Њ–ї—Г–±–Њ–є —Н–Ї—Б–њ—А–µ—Б—Б¬ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞–≥–љ–∞—В–∞ –С—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –Ј–∞–≥–љ–∞–љ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –Ф–љ–Њ –±–ї–Є–Ј –Я—Б–Ї–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Т–Њ–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–і–µ–љ¬ї, –±—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ ¬Ђ–Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–∞¬ї –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Њ—В—А–µ—З—М—Б—П –Њ—В –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–∞. –Ш –і–∞–ґ–µ –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ вАФ –Ї–Њ–љ–µ—Ж —Н—В–Њ –±—Л–ї –Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ?..

–Э–µ –±—Г–і–µ—В –Љ–µ–љ—П, –Є –≤–∞—Б –≤—Б–µ—Е –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В!

–Ю—Б—В–∞–≤–Є–Љ –≤ –њ–Њ–Ї–Њ–µ –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤–∞ —Б –µ–≥–Њ –±–µ–ї–ї–µ—В—А–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є, –љ–∞ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ —Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї—М—Б—В–Є–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ –Я–Є–Ї—Г–ї—М. –Т—Б—П–Ї–Њ–µ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Њ–± —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞ —В–µ–ї–∞ –Є –њ–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Њ–∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –≤—Л–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –Э–µ–≤–Ї–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ–і–µ—В –≤ –≥–Њ–ї—Г–±—Г—О —А—Г–±–∞—Е—Г, —И–Є—В—Г—О –Ј–Њ–ї–Њ—В–Є—Б—В—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–Њ—Б—М—П–Љ–Є, –≤ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–µ —И—В–∞–љ—Л –Є —И–µ–≤—А–Њ–≤—Л–µ —Б–∞–њ–Њ–≥–Є –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Э–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П вАФ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В –Є –±—А–∞—Б–ї–µ—В —Б –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е. ¬Ђ–Ъ—Г–њ–µ—Ж!¬ї вАФ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Г –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤ —В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Г—В—А–Њ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П—В—М¬ї –≤—Л–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —А–µ–Ї–µ –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї–∞. ¬Ђ–Ъ—Г–њ–µ—Ж¬ї –±—Л–ї –≤ –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —И—Г–±–µ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–µ–ї–Њ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –Є –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–Љ. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —З–Є–љ—Л –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є вАФ –љ—Г –Њ–љ–Є –ґ–µ –љ–µ —Б–ї–µ–њ—Л–µ! вАФ —З—В–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї—О –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —И—Г–±—Л –Ї—В–Њ-—В–Њ –Ј–∞–µ—Е–∞–ї –≤ –ї–Њ–± –Є–Ј –њ–Є—Б—В–Њ–ї–µ—В–∞. –Ґ–∞–Ї-—В–∞–Ї-—В–∞–Ї!

–Я—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є—П —В—А—Г–њ–∞ ______________¬†–Я–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—О —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –≥-–љ–∞ –°–µ—А–µ–і—Л:

–Э–Є–ґ–µ–њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–є—Б—П, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ъ–Њ—Б–Њ—А–Њ—В–Њ–≤, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –≤—Б–Ї—А—Л—В–Є–µ —В—А—Г–њ–∞ –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ 20.12.1916 –≤ 10 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ –≤ –Љ–Њ—А–≥–µ –І–µ—Б–Љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л. –Ґ–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Њ –і–≤—Г–Љ—П –і–Њ—З–µ—А—М–Љ–Є, –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є—Ж–µ–є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ, –µ–≥–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є ____ (–≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —И–µ—Б—В—М —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–є вАФ —З–µ—А–љ–Є–ї–∞–Љ–Є –љ–µ—А–∞–Ј–±–Њ—А—З–Є–≤–Њ):

¬Ђ–Ґ—А—Г–њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є –ї–µ—В, –љ–Є–ґ–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, –Њ–і–µ—В–Њ–≥–Њ –≤ –≤—Л—И–Є—В—Г—О –≥–Њ–ї—Г–±—Г—О —А—Г–±–∞—Е—Г, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±–µ–ї–∞—П —А—Г–±–∞—И–Ї–∞. –Э–Њ–≥–Є –Њ–±—Г—В—Л –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —И–µ–≤—А–Њ–≤—Л–µ —Б–∞–њ–Њ–ґ–Ї–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –≤–µ—А–µ–≤–Ї–Њ–є, —В–∞ –ґ–µ –≤–µ—А–µ–≤–Ї–∞ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ј–∞–њ—П—Б—В—М—П. –°–≤–µ—В–ї–Њ-—И–∞—В–µ–љ–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л –Є —Г—Б—Л –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—В—А–µ–њ–∞–љ—Л, –Њ–Ї—А–Њ–≤–∞–≤–ї–µ–љ—Л. –†–Њ—В –њ–Њ–ї—Г–Њ—В–Ї—А—Л—В, –Ј—Г–±—Л —Б–ґ–∞—В—Л. –Ы–Є—Ж–Њ –Њ—В–Њ –ї–±–∞ –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Њ –Ї—А–Њ–≤—М—О. –†—Г–±–∞—И–Ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї—А–Њ–≤–∞–≤–ї–µ–љ–∞. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В—А–Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–љ—Л. –Я–µ—А–≤–∞—П –њ—Г–ї—П –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–∞ –≤ –ї–µ–≤—Г—О —З–∞—Б—В—М –≥—А—Г–і–Є, –њ—А–Њ—И–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї –Є –њ–µ—З–µ–љ—М. –Т—В–Њ—А–∞—П –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ –њ—А–∞–≤—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–њ–Є–љ—Л –Є –њ—А–Њ—И–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—З–Ї–Є. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –≤ –ї–Њ–± –Є –≤–Њ—И–ї–∞ –≤ –Љ–Њ–Ј–≥¬ї.

–С–∞–ї–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј: ¬Ђ–Я–µ—А–≤—Л–µ –і–≤–µ –њ—Г–ї–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ—Л –≤ —Б—В–Њ—П–≤—И—Г—О –ґ–µ—А—В–≤—Г. –Ґ—А–µ—В—М—П –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –ґ–µ—А—В–≤—Г, –ї–µ–ґ–∞—Й—Г—О –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ. –Я—Г–ї–Є –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ—Л –Є–Ј —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤¬ї.

–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–Ј–≥–∞: ¬Ђ–Т–µ—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–Ј–≥–∞ –Є–Љ–µ–µ—В —А–µ–Ј–Ї–Є–є –Ј–∞–њ–∞—Е –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—П¬ї.

–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–∞: ¬Ђ–Ц–µ–ї—Г–і–Њ–Ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є —Б—В–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е –ї–Њ–ґ–µ–Ї –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤–Њ–є –ґ–Є–і–Ї–Њ—Б—В–Є —Б —А–µ–Ј–Ї–Є–Љ –Ј–∞–њ–∞—Е–Њ–Љ –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—П. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–ї–µ–і–Њ–≤ —П–і–Њ–≤ –Є —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ¬ї.

–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Є—Е: ¬Ђ–Т –ї–µ–≥–Ї–Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–і—Л. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –ґ–µ—А—В–≤–∞ –µ—Й–µ –і—Л—И–∞–ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–µ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –≤ –≤–Њ–і—Г¬ї.

–†–∞–љ—Л: ¬Ђ–Э–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–Њ–Ї—Г –Ј–Є—П—О—Й–∞—П —А–∞–љ–∞, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ—Б—В—А—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Є–ї–Є —И–њ–Њ—А–Њ–є. –Я—А–∞–≤—Л–є –≥–ї–∞–Ј –≤—Л–ї–µ–Ј –Є–Ј –Њ—А–±–Є—В –Є —Г–њ–∞–ї –љ–∞ –ї–Є—Ж–Њ. –Т —Г–≥–ї—Г –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–∞ —Н–њ–Є–і–µ—А–Љ–∞. –Я—А–∞–≤–Њ–µ —Г—Е–Њ –≤—Л–≤–µ—А–љ—Г—В–Њ –Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ–Њ. –Э–∞ –Ј–∞—В—Л–ї–Ї–µ —А–∞–љ–∞, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П —В—Г–њ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ. –Ы–Є—Ж–Њ –Є —В–µ–ї–Њ –ґ–µ—А—В–≤—Л –љ–Њ—Б—П—В —Б–ї–µ–і—Л —Г–і–∞—А–Њ–≤, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –≥–Є–±–Ї–Є–Љ –Є —В–≤–µ—А–і—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ. –У–µ–љ–Є—В–∞–ї–Є–Є —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–љ—Л, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —В–µ–Љ –ґ–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ¬ї.

–Я—А–Є—З–Є–љ—Л —Б–Љ–µ—А—В–Є: ¬Ђ–Ъ—А–Њ–≤–Њ—В–µ—З–µ–љ–Є–µ —А–∞–љ—Л –≤ –њ–µ—З–µ–љ–Є –Є –њ—А–∞–≤–Њ–є –њ–Њ—З–Ї–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –±—Л—Б—В—А–Њ–є –њ–Њ—В–µ—А–µ —Б–Є–ї. –°–Љ–µ—А—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є—В—М —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М –Є–ї–Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–Є–љ—Г—В. –Т –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Б–Љ–µ—А—В–Є –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Є–Ї –±—Л–ї –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–њ—М—П–љ–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –њ—Г–ї—П –њ—А–Њ—И–ї–∞ –ґ–µ–ї—Г–і–Њ–Ї –Є –њ–µ—З–µ–љ—М. –≠—В–Њ—В —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г–і–∞—А –±—Л–ї –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ —Б —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –≤ 20 —Б–Љ. –†–∞–љ–∞ —Б –њ—А–∞–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ—З—В–Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —З—В–Њ –Є –њ–µ—А–≤–∞—П, –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–∞; –њ—Г–ї—П –њ—А–Њ—И–ї–∞ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–∞–≤—Г—О –њ–Њ—З–Ї—Г. –Ц–µ—А—В–≤–∞ –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е, —И—Г–±—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –≤ –ї–Њ–±, –±—Л–ї–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –Њ–і–µ—В–∞ –≤ —И—Г–±—Г¬ї.–Ъ–Њ—Б–Њ—А–Њ—В–Њ–≤, –∞—Б—Б–Є—Б—В–µ–љ—В –Р—А—Ж–Є–Љ–Њ–≤–Є—З

–Ф–Њ–Є–≥—А–∞–ї—Б—П —Б–Њ–Ї–Њ–ї–Є–Ї ¬Ђ–≤ –У—А–Є—И–Ї—Г¬ї, –і–Њ–њ—А—Л–≥–∞–ї—Б—П, —Б–µ—А–µ–љ—М–Ї–Є–є...

–Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –Ъ–Њ—Б–Њ—А–Њ—В–Њ–≤ вАФ —Н—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–є –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –µ–≥–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї –Х–≤–≥–µ–љ–Є–є –Х–≤—Б—В–Є–≥–љ–µ–µ–≤ –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ ¬Ђ–°–Њ–±–∞—З—М–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ¬ї вАФ —Г–ґ–µ –љ–µ–Љ–Њ–ї–Њ–і, —Б –±–Њ—А–Њ–і–Ї–Њ–є, –≤ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—З–Ї–∞—Е, –љ–∞ –≤–Є–і —Б–µ—А–і–Є—В –Є –љ–µ–њ—А–µ—Б—В—Г–њ–µ–љ. –Э–Њ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Ї–Є–љ–Њ-–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ъ–Њ—Б–Њ—А–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ, —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ –≤—А–∞—З–Њ–Љ-–њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–Љ –Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Б—Г–і–Љ–µ–і—Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л. –£–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ–љ –±—Л–ї, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е. –Т —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П –µ–Љ—Г ¬Ђ–љ–µ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ¬ї –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Њ–Љ –љ–∞ ¬Ђ–і–µ–ї–µ –С–µ–є–ї–Є—Б–∞¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ 1925 –≥–Њ–і—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Є. –°–µ–є—З–∞—Б –Њ–љ —А–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –ґ–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –і–µ–ї–Њ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞?..

–Ф–µ–ї–Њ ¬Ђ—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —З—С—А—В–∞¬ї

–Ґ—А–∞–≤–Є—В—М –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ —Ж–Є–∞–љ–Є–і–Њ–Љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Є –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М. –Ш –љ–∞–≤—А—П–і –ї–Є –Њ–љ–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї 10-12 –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —В—А–µ–Ј–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –і–≤—Г—Е-—В—А—С—Е –і–∞–Љ, –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П, –∞ –і—А—Г–≥–∞—П –Є —В—А–µ—В—М—П... —Б–љ–Њ–≤–∞ —В–Њ—В –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –∞ –Ї—В–Њ –±—Л–ї–Є ¬Ђ–і—А—Г–≥–∞—П –Є —В—А–µ—В—М—П¬ї? –Р –≤–і—А—Г–≥ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е вАФ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–∞—П –і–Њ—З—М –Ю–ї—М–≥–∞, –∞ –і—А—Г–≥–∞—П вАФ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Д–Њ–љ –Ф–µ—А—Д–µ–ї—М–і–µ–љ, –і–∞–Љ–∞ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–∞—П? –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ. –†–∞—Б–њ—Г—В–Є–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –і–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є. –Ю–љ —Б–µ–ї –ґ—А–∞—В—М-–њ–Є—В—М, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї –±–Њ–і—А –Є –≤–µ—Б–µ–ї, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Е–Њ–і–Є–ї ¬Ђ–њ–Њ–і –њ–∞—В–µ—Д–Њ–љ¬ї –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ. –Ъ–љ—П–Ј—М –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ –њ–µ–ї –њ–Њ–і –≥–Є—В–∞—А—Г ¬Ђ–і—Г—И–µ—Й–Є–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ¬ї —А–Њ–Љ–∞–љ—Б—Л (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –У—А–Є—И–Ї–∞ —В–Њ–ґ–µ —Г—З–Є–ї—Б—П –Є–≥—А–∞—В—М –љ–∞ –≥–Є—В–∞—А–µ), –∞ —Б–∞–Љ –љ–∞–ї–Є–≤–∞–ї –µ–Љ—Г, –Є –љ–∞–ї–Є–≤–∞–ї вАФ –њ–µ–є, –Ї–∞—Б–∞—В–Є–Ї, –њ–µ–є! –Ч–∞—А–∞–љ–µ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–µ–љ—Л –≥–∞–љ—В–µ–ї–Є –Є –≤–µ—А—С–≤–Ї–Є. –Т—Б–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤—Л–њ–Є–≤ —Б –ї–Є—В—А –њ–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–і–µ—А—Л, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ ¬Ђ–Ј–∞–ї–∞–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤¬ї –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤–Њ–і–Њ—З–Ї–Њ–є, ¬Ђ—Б—В–∞—А–µ—Ж¬ї –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—Г—В –Ј–∞–ї—П–ґ–µ—В, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–ґ, –∞ —Г–ґ —В–∞–Љ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ вАФ –±—Г–ї—М–Ї –µ–≥–Њ –≤ —А–µ—З–Ї—Г, –Є –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–≤!

–°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї –Т–µ—А–Њ—З–Ї–µ –Ъ–∞—А–∞–ї–ї–Є –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–ї. (–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –ї–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Ї –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤—Г –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Ю–ї—М–≥–∞ —Б –њ–Њ–і—А—Г–≥–Њ–є?) –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –§–µ–ї–Є–Ї—Б –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ –≤–Ј—П–ї —Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Љ–∞–ї–Њ–Љ–Њ—Й–љ—Л–є –±—А–∞—Г–љ–Є–љ–≥ –Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Є–ї ¬Ђ–±–Њ–ґ—М–µ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г¬ї –≤ –±–Њ–Ї. –І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–Є–љ—Г—В –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М —В—А–µ–Ј–≤—Л–є –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Ы–∞–Ј–Њ–≤–µ—А—В –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–Љ–µ—А—В—М –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П. –Ч–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–Є —В–µ–ї–Њ —Б –Ї–Њ–≤—А–∞ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ–ї, –∞ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Ј–∞–Ї—А—Л–ї–Є –љ–∞ –Ї–ї—О—З –Є –њ–Њ–і–љ—П–ї–Є—Б—М –љ–∞–≤–µ—А—Е вАФ –њ–Є—В—М –і–∞–ї—М—И–µ! –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ї–љ—П–Ј—М –Ѓ—Б—Г–њ–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–≥–ї—П–љ—Г–ї —В—Г–і–∞, –Њ–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї, —З—В–Њ –≥–ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ—Б—В–∞—А—Ж–∞¬ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—Л. –Т–Њ—В-—В–µ –љ–∞-—В–µ!