╨»╨┐╨╛╨╜╨╛-╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╨║╨╛╨╡ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╨╡: ╨ء╨╝╨┤╨╢╨╕╨╜╤╨║╨░╤ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░

╨»╨┐╨╛╨╜╨╛-╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╨║╨╛╨╡ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╨╡: ╨ء╨╝╨┤╨╢╨╕╨╜╤╨║╨░╤ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░

25 ╨╝╨░╤ 1592 ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╜╨░ ╤╨│╨╡ ╨أ╨╛╤╨╡╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤â╨╛╤╤é╤╨╛╨▓╨░ ╨▓╤ï╤╨░╨┤╨╕╨╗╤╤ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╡╤╨░╨╜╤é. ╨ت╨░╨║ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨░╤╤î ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨░╤ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╤ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╤ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨╡╨▓ ╨╕ ╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨░╨╖╨╕╨░╤é╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤é╨╡╤╨╕╨║╨░, ╨▓ ╤é╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤╨╡, ╤ ╨┐╨╡╤╨╡╤╤ï╨▓╨░╨╝╨╕, ╨┐╤╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╤╤ë╨░╤╤╤ ╨┐╨╛ ╤╨╡╨╣ ╨┤╨╡╨╜╤î.

╨ة╨┐╤╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╨╛╤╤é╨╕ ╤╨░╨┤╨╕ ╤╤é╨╛╨╕╤é ╨╖╨░╨╝╨╡╤é╨╕╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤é╤ï╨╡ ╤╤é╤╨╛╨║╨╕ ┬س╨╕ ╨▓╨╡╤ç╨╜╤ï╨╣ ╨▒╨╛╨╣ ظ¤ ╨┐╨╛╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╝ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤╨╜╨╕╤é╤╤┬╗ ╨╛╤é╨╜╨╛╤╤╤é╤╤ ╨╛╤é╨╜╤╨┤╤î ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨║ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤╤é╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨╝ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨╡╨▓╤╨╛╨┐╨╡╨╣╤╨║╨╕╤à ╤╤é╤╨░╨╜ ╨╕ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╕...

╨ْ ╨╨╖╨╕╨╕ ╤é╨░╨║╨╛╨╣ ┬س╨▓╨╡╤ç╨╜╤ï╨╣ ╨▒╨╛╨╣┬╗ ╤é╨╛╨╢╨╡ ╨┐╤╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╤╤ ╤ ╨╖╨░╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤╨╡╨│╤â╨╗╤╤╨╜╨╛╤╤é╤î╤ ظ¤ ╨╕ ╨┤╨╛, ╨╕ ╨┐╨╛╤╨╗╨╡ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨░ ╨╜╨░╤ê╨╡╨╣ ╤╤╤ï. ╨ت╨░ ╨╢╨╡ ╨ْ╨╡╨╗╨╕╨║╨░╤ ╨║╨╕╤é╨░╨╣╤╨║╨░╤ ╤╤é╨╡╨╜╨░, ╨║╨╛╤é╨╛╤╤â╤ ╤╤é╤╨╛╨╕╨╗╨╕ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤â╤é╨╛╤╨░ ╤é╤ï╤╤╤ç ╨╗╨╡╤é, ظ¤ ╨▓ ╨╜╨╡╨╡ ╨╢ ╨╜╨╡ ╤╨░╨┤╨╕ ╨║╤╨░╤╨╛╤é╤ï ╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╤ç╨╕╤, ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╤╤â ╤é╨╡╤à ╨╢╨╡ ╨╡╨│╨╕╨┐╨╡╤é╤╨║╨╕╤à ╨┐╨╕╤╨░╨╝╨╕╨┤, ╨▓╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨│╨╕╨│╨░╨╜╤é╤╨║╨╕╨╡ ╤╤╨╡╨┤╤╤é╨▓╨░ ╨╕ ╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╤ï ┬س╤ç╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨╛-╨┤╨╜╨╡╨╣┬╗. ╨ص╤é╨╛ ╤╨╛╨╛╤╤â╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╤ç╨╕╤╤é╨╛ ╤â╤é╨╕╨╗╨╕╤é╨░╤╨╜╤â╤ ╤╨╡╨╗╤î ظ¤ ╨╖╨░╤ë╨╕╤ë╨░╤é╤î ╨أ╨╕╤é╨░╨╣ ╨╛╤é ╨╜╨░╨▒╨╡╨│╨╛╨▓ ╤╨╡╨▓╨╡╤╨╜╤ï╤à ╨║╨╛╤ç╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨ا╨╛╨╝╨╛╨│╨░╨╗╨░, ╨┐╤╨░╨▓╨┤╨░, ╤╤é╨░ ╤é╨╕╤é╨░╨╜╨╕╤ç╨╡╤╨║╨░╤ ╤╨╛╤╤é╨╕╤╨╕╨║╨░╤╨╕╤ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓╤╨╡╨│╨┤╨░, ظ¤ ╨║╨░╨║, ╨╜╨░╨┐╤╨╕╨╝╨╡╤, ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨╖╨░╤à╨▓╨░╤é╨░ ┬س╨ا╨╛╨┤╨╜╨╡╨▒╨╡╤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕┬╗ ╨د╨╕╨╜╨│╨╕╤╤à╨░╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╤╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕. ╨ء╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╡╨║╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ظ¤ ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ┬س╨╝╨╕╨╜╤╨║╨╕╨╣┬╗ ╨أ╨╕╤é╨░╨╣ ╨┐╨░╨╗ ╨╢╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╣ ┬س╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤ï╤à ╤à╨╕╤ë╨╜╨╕╨║╨╛╨▓┬╗-╨╝╨░╨╜╤î╤ç╨╢╤â╤╨╛╨▓, ╨╛╤╨╜╨╛╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╤à ╨┐╨╛╤╨╗╨╡╨┤╨╜╤╤ ╨▓ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨╛╨│╤╨╛╨╝╨╜╨╛╨╣ ╤╤é╤╨░╨╜╤ï ╨┤╨╕╨╜╨░╤╤é╨╕╤ ╨خ╨╕╨╜.

╨ح╨╛╤é╤, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛, ╨╖╨░╤ë╨╕╤é╨╜╨░╤ ╤╨╛╨╗╤î ╨▓╤ï╤ê╨╡╤â╨┐╨╛╨╝╤╨╜╤â╤é╨╛╨╣ ┬س╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╣ ╤╤é╨╡╨╜╤ï┬╗ ╨╛╨║╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╗╨░╤╤î ╨╜╨╡╤╨╛╤╤é╨╛╤╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨▓╤╨╡╨│╨┤╨░ ╨┐╨╛ ╨┐╤╨╕╤ç╨╕╨╜╨╡ ╨╗╨╕╤ê╤î ╤ç╨╕╤╤é╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤╨░╨║╤é╨╛╤╨╛╨▓. ╨إ╨╡╤╨╡╨┤╨║╨╛ ╤╨╡╤ê╨░╤╤ë╤â╤ ╤╨╛╨╗╤î ╨╕╨│╤╨░╨╗╨╛ ╨▒╨░╨╜╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╨░╤é╨╡╨╗╤î╤╤é╨▓╨╛ ╤ç╨░╤╤é╨╕ ╨╡╨╡ ╨╖╨░╤ë╨╕╤é╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ظ¤ ╤ç╨░╤ë╨╡ ╨▓╤╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛ ╨┐╤╨╕╤ç╨╕╨╜╨╡ ╨╕╤à ╨▒╨░╨╜╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╤╤╨╡╨▒╤╨╛╨╗╤╨▒╨╕╤. ╨إ╤â ╨┤╨░, ╨║╨╛╤╤╤â╨┐╤╨╕╤ ╨╜╨░ ╨ْ╨╛╤╤é╨╛╨║╨╡ ظ¤ ╤╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╤é╤╤â╨┤╨╜╨╛╨╕╤╨║╨╛╤╨╡╨╜╨╕╨╝╨╛╨╡ (╨▓╨┐╤╨╛╤ç╨╡╨╝, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨░ ╨ù╨░╨┐╨░╨┤╨╡ ╤é╨╛╨╢╨╡) ظ¤ ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡ ╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨░. ╨إ╨╡╨┤╨░╤╨╛╨╝ ╨╛╨┤╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨▓╨╡╤╤╨╕╨╣ ╤é╨╛╨│╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╝╤â╨╜╨╕╤╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨░╤╨╝╨╕╨╕ ╨£╨░╨╛ ╨خ╨╖╤╨┤╤â╨╜╨░ ╤â╨┤╨░╨╗╨╛╤╤î ╨▓ ╤╨╕╨╜╨░╨╗╨╡ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╤ ╤ ╨د╨░╨╜ ╨أ╨░╨╣╤ê╨╕ ╨┐╤╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨▒╨╛╤ ╨╛╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤é╤î ╨ا╨╡╨║╨╕╨╜╨╛╨╝, ╨╖╨░╨║╨╗╤╤ç╨░╨╡╤é╤╤ ╨▓ ╤é╨╛╨╝, ╤ç╤é╨╛ ╨╛╤╨╜╨╛╨▓╨░╤é╨╡╨╗╤î ╤╨╛╤╨╕╨░╨╗╨╕╤╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╕╤é╨░╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤╤â╨┤╨░╤╤╤é╨▓╨░ ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛ ╨┐╤╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤â╤╤ë╨╡╨╝╤â ╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨│╨░╤╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╛╨╝ ╤╤é╨╛╨╗╨╕╤╤ï ╤╨┤╨░╤é╤î ╨╡╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨▒╨╛╤. ╨ْ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜ ╨┐╨╛╨╛╨▒╨╡╤ë╨░╨▓ ╤é╨╛╨╝╤â ╨┐╨╛╤╤é ╨╝╨╕╨╜╨╕╤╤é╤╨░ ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨┐╤╨░╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╤╤é╨▓╨╡. ╨أ╤╤é╨░╤é╨╕, ╨£╨░╨╛ ╤╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤╨▓╨╛╨╡ ╤╨┤╨╡╤╨╢╨░╨╗ ظ¤ ╨┐╤â╤╤é╤î ┬س╨┐╨╛╤╤é╤╨╡╨╗╤î┬╗ ╤╨║╤-╤ç╨░╨╜╨║╨░╨╣╤ê╨╕╤╤é╤â ╨┤╨╛╤╤é╨░╨╗╤╤ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤╨░╨╝╤ï╨╣ ╨▓╨░╨╢╨╜╤ï╨╣: ╨╝╨╕╨╜╨╕╤╤é╤╨░ ╤╨╡╨╗╤î╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤à╨╛╨╖╤╨╣╤╤é╨▓╨░ظخ┬ب

╨ت╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨┤╨╛ ╤╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤╨░ 16 ╨▓╨╡╨║╨░ ╨▓╤╨╡ ╤╨┐╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╡ ╤╤╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤, ╨╜╨╕╨╖╨▓╨╡╤╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤╨╡╨╢╨╜╨╕╤à ╨┤╨╕╨╜╨░╤╤é╨╕╨╣ ╤â╨┤╨░╤ç╨╗╨╕╨▓╤ï╨╝╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╤é╨╡╨╗╤╨╝╨╕ ظ¤ ╤ ╤â╤ç╤╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╕╨╜╨░╤╤é╨╕╨╣ ╨╜╨╛╨▓╤ï╤à: ظ¤ ╨║╨░╨║-╤é╨╛ ╨╛╨▒╤à╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨»╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╕╨╡ ╨╛╤╤é╤╨╛╨▓╨░ ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╨╛╨╣. ╨ت╨╛ ╨╡╤╤é╤î ╨╜╨╡ ╤╨╛╨▓╤╨╡╨╝ ╤ç╤é╨╛ ╨▒╤ï ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤╤é╤î╤: ╤é╨╛╤é ╨╢╨╡ ╤à╨░╨╜ ╨ح╤â╨▒╨╕╨╗╨░╨╣ (╨╛╨╜ ╨╢╨╡ ╨┐╨╡╤╨▓╤ï╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤ ╤â╨╢╨╡ ╤╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╜╨│╨╛╨╗╨░╨╝╨╕ ╨▓╨╛ ╨▓╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 13 ╨▓╨╡╨║╨░ ╨أ╨╕╤é╨░╤ ╨«╨░╨╜╤î) ظ¤ ╨▓╤╨║╨╛╤╨╡ ╨┐╨╛╤╨╗╨╡ ╤╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╕╨╜╨░╤â╨│╤â╤╨░╤╨╕╨╕ ظ¤ ╤╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨░╨╢ ╨┤╨▓╨╡ ╨┐╨╛╨┐╤ï╤é╨║╨╕ ╨┤╨╛╨▒╨░╨▓╨╕╤é╤î ╨▓ ╤╨▓╨╛╤ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╤╨║╤â╤ ╨║╨╛╤╨╛╨╜╤â ╨╡╤ë╨╡ ╨╕ ┬س╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╤â╤ ╨╢╨╡╨╝╤ç╤â╨╢╨╕╨╜╤â┬╗. ╨¤╨░ ╨▓╨╛╤é ╨▒╨╡╨┤╨░ ظ¤ ╨╛╨▒╨╡ ╤╤é╨╕ ╨┐╨╛╨┐╤ï╤é╨║╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤╨╡ 13 ╨▓╨╡╨║╨░ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕╤╤î ╨╜╨╡╤â╨┤╨░╤ç╨╜╤ï╨╝╨╕. ╨ئ╨│╤╨╛╨╝╨╜╤ï╨╣ ╤╨╗╨╛╤é ╨▓╤é╨╛╤╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ╨▒╤ï╨╗ ╨┐╤╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕ ╤â╨╜╨╕╤ç╤é╨╛╨╢╨╡╨╜ ╤é╨░╨╣╤╤â╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╤à ╤ê╨╕╤╨╛╨║╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤╤é╨╜╤ï ╨╕ ╤╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤ ظ¤ ┬س╨║╨░╨╝╨╕╨║╨░╨┤╨╖╨╡┬╗. ╨ا╤â╤╤é╤î ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╨╕ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤╤ (╨▒╤â╨┤╨╡╨╝ ╨╛╨▒╤è╨╡╨║╤é╨╕╨▓╨╜╤ï) ╨│╨╡╤╨╛╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╝ (╤à╨╛╤é╤î ╤ç╨░╤ë╨╡ ╨╕ ╨▒╨╡╨╖╤╨╡╨╖╤â╨╗╤î╤é╨░╤é╨╜╤ï╨╝) ╨┐╨╛╨┐╤ï╤é╨║╨░╨╝ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╕╤à ╨╗╨╡╤é╤ç╨╕╨║╨╛╨▓ ╤é╨░╤╨░╨╜╨╕╤é╤î ╨░╨╝╨╡╤╨╕╨║╨░╨╜╤╨║╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╨╡ ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╗╨╕ ╤╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╤╨░╨╝╨╛╨╗╨╡╤é╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╤à ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╕ ╨╖╨░╨┐╤╨░╨▓╨╗╤╨╗╨╕ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤ ╨▓╤ï╨╗╨╡╤é╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤ ╨┐╨╛╨╗╨╡╤é╨░ ╨╗╨╕╤ê╤î ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╤â ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╤âظخ┬ب

╨ة╤â╨┤╤ ╨┐╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤â, ╨╝╨╛╨╜╨│╨╛╨╗╤î╤╨║╨╕╨╡ ╤à╨░╨╜╤ï, ╤╤é╨░╨▓╤ê╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╨░╨╝╨╕, ┬س╨┤╨╛╨╗╨▒╨╕╤é╤î╤╤ ╨╗╨▒╨╛╨╝ ╨╛ ╤╤é╨╡╨╜╤â┬╗ ╨╜╨╡ ╤à╨╛╤é╨╡╨╗╨╕, ظ¤ ╨▓╨╛╤╨┐╤╨╕╨╜╤╨▓ ╨┐╨╛╨▓╤é╨╛╤╨╜╤ï╨╡ ╨╜╨╡╤â╨┤╨░╤ç╨╕ ╤╨▓╨╛╨╕╤à ╨╖╨░╨╝╤ï╤╨╗╨╛╨▓ ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╜╨╕╤ ╨»╨┐╨╛╨╜╨╕╨╕ ╨║╨░╨║ ┬س╨▓╨╛╨╗╤ ╨إ╨╡╨▒╨░┬╗. ╨ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝╤â ╨╕ ╨┐╤╨╡╨║╤╨░╤é╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨░╨╖╨╛╤à╨╕╤╤é╤╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨┤╨╛╤╨╛╨│╨╛╤╤é╨╛╤╤ë╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨┐╤ï╤é╨║╨╕ ╨┐╨╛╨▓╤é╨╛╤╨╕╤é╤î ╤é╨░╨║╨╕╨╡ ╨░╨▓╨░╨╜╤é╤╤╤ï, ظ¤ ╤é╨╡╨╝ ╤╨░╨╝╤ï╨╝ ╨╛╤╤é╨░╨▓╨╕╨▓ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨╡╨▓ ┬س╨▓╨░╤╨╕╤é╤î╤╤ ╨▓ ╤╨╛╨▒╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤╨╛╨║╤â┬╗. ╨د╤é╨╛, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛, ╨╛╤é╨╜╤╨┤╤î ╨╜╨╡ ╨╛╨╖╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╛ ╨╝╨╕╤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤╨╛╤╨▓╨╡╤é╨░╨╜╨╕╤ ┬س╤╤ï╨╜╨╛╨▓ ╨╨╝╨░╤é╨╡╤╨░╤╤â┬╗, ظ¤ ╨┐╤╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨▓╤ê╨╕╤à, ╨╖╨░ ╨╜╨╡╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨╜╨╡╤ê╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▓╤╨░╨│╨░, ╤ ╤â╨┐╨╛╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤╨╡╨╖╨░╤é╤î ╨┤╤╤â╨│ ╨┤╤╤â╨│╨░ ╨▓╨╛ ╨╕╤╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤╨░ ╨ّ╤â╤╨╕╨┤╨╛. ╨ا╤â╤╤é╤î ╨╡╨│╨╛ ╨║╨░╨╜╨╛╨╜ ╨╛╨║╨╛╨╜╤ç╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╤╤╨╛╤╨╝╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╗╤╤ ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ظ¤ ╨░╨║╨║╤â╤╨░╤é ╨▓ ╤╨░╨╣╨╛╨╜╨╡ ╨╛╨┐╨╕╤╤ï╨▓╨░╨╡╨╝╤ï╤à ╨▓ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤╤é╨░╤é╤î╨╡ ╤╨╛╨▒╤ï╤é╨╕╨╣.┬ب

***

╨ث╨▓╤ï, ╨║ ╨║╨╛╨╜╤╤â 15 ╨▓╨╡╨║╨░ ┬س╤╨▓╤╤ë╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨▓╨╡╤é╨╡╤ ╨║╨░╨╝╨╕╨║╨░╨┤╨╖╨╡┬╗ ظ¤ ┬س╨╛╨▒╨╜╤â╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝┬╗ ╨┤╨▓╤â╨╝╤ ╨▓╨╡╨║╨░╨╝╨╕ ╤╨░╨╜╤î╤ê╨╡ ╨╝╨╛╨╜╨│╨╛╨╗╤î╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╨╗╨╛╤é╨░ ╨▓╤é╨╛╤╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ظ¤ ╤é╨╡╨╝ ╤╨░╨╝╤ï╨╝ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╖╨╜╨░╤é╨╕ ╨╕ ┬س╨╝╨╡╨┤╨▓╨╡╨╢╤î╤ ╤â╤╨╗╤â╨│╤â┬╗. ╨ا╨╛╤ç╤é╨╕ ╨▓ ╨┤╤â╤à╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤╤é╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╨╝╨░ ┬س╤é╨╛╨▓╨░╤╨╕╤ë╨░ ╨ئ╨│╤â╤╤╨╛╨▓╨░┬╗ ╨╕╨╖ ┬س╨║╨░╤╨╜╨░╨▓╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨╛╤ç╨╕┬╗ ╨ص╨╗╤î╨┤╨░╤╨░ ╨ب╤╨╖╨░╨╜╨╛╨▓╨░: ┬س╨ْ╨╡╨┤╤î╨╝╤â ╤╨╛ ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╤ï ╨▒╤╨░╤é╤î ╨╜╨╡ ╨▒╤â╨┤╨╡╨╝ ظ¤ ╨▓╨╛╤╨┐╨╕╤é╨░╨╡╨╝ ╨▓ ╤╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤é╨╕╨▓╨╡!┬╗ ظ¤ ╨ْ╨╛╤é ╤é╨░╨║ ╨╕ ╨╖╨┤╨╡╤╤î: ╨╖╨░ ╨╜╨╡╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨┐╨░╤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╜╨╡╤ê╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▓╤╨░╨│╨░, ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓ ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨│╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨▒╤ï ╨▓╤ï╨╜╤â╨╢╨┤╨╡╨╜╤ï ╨╛╨▒╤è╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤é╤î ╤╨▓╨╛╨╕ ╤╨╕╨╗╤ï ╨╝╨╡╤╤é╨╜╤ï╨╡ ┬س╨┤╨░╨╣╨╝╨╡┬╗-╨║╨╜╤╨╖╤î╤ ╨╕ ╨╕╤à ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ï-╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╕ ظ¤ ╤╤é╨╛╨│╨╛ ╨▓╤╨░╨│╨░ ╨╛╨╜╤ï╨╡ ╨╜╨░╤ç╨╕╨╜╨░╨╗╨╕ ╨╕╤╨║╨░╤é╤î ╨▓ ╤╨▓╨╛╨╕╤à ╤╨╛╤╨╡╨┤╤╤à-╤╨╛╨┐╨╡╤╨╜╨╕╨║╨░╤à. ╨ا╨╡╤╨╡╤à╨╛╨┤╤ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨║╨╛╨╜╤╨╗╨╕╨║╤é╨░╤à ╤ ╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨│╤╨░╨╜╤î, ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╤╤╤ë╤â╤ ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╨╡ ╤╨┐╨╕╨╖╨╛╨┤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╡ ┬س╨▓╨╛╨╣╨╜╤â╤ê╨║╨╕┬╗ ╨╛╤é ┬س╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï ╨▓╤╨╡╤à ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓ ╨▓╤╨╡╤à┬╗ (╨║╨░╨║ ╤ ╨│╤╤â╤╤é╨╜╤ï╨╝ ╤╨╕╨╜╨╕╨╖╨╝╨╛╨╝ ╨╛╨┐╨╕╤╤ï╨▓╨░╨╗ ╤ç╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╡ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛ ╨▒╤╨╕╤é╨░╨╜╤╨║╨╕╨╣ ╤╨╕╨╗╨╛╤╨╛╤ ╨ô╨╛╨▒╨▒╤).┬ب

╨ْ ╤╨╡╨╖╤â╨╗╤î╤é╨░╤é╨╡ ╨▓ ╨ة╤é╤╨░╨╜╨╡ ╨ْ╨╛╤╤à╨╛╨┤╤╤ë╨╡╨│╨╛ ╨ة╨╛╨╗╨╜╤╨░, ╨║╨╛╤é╨╛╤╤â╤, ╨▓╨╛╨╛╨▒╤ë╨╡-╤é╨╛, ╤é╤╤â╨┤╨╜╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╤â╨┤╨╕╨▓╨╕╤é╤î ╨┐╨╛╤ç╤é╨╕ ╨┐╨╛╤╤é╨╛╤╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╕╨╝╨╕ ╨║╨░╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╤╨╝╨╕, ╨╜╨░╤╤é╤â╨┐╨╕╨╗ ╨┐╨╡╤╨╕╨╛╨┤, ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╨╣ ╤é╨░╨║ ╨╕ ╨▒╤ï╨╗ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜ ┬س╨ص╨┐╨╛╤à╨╛╨╣ ╨▓╨╛╤╤╤ë╨╕╤à ╨┐╤╨╛╨▓╨╕╨╜╤╨╕╨╣┬╗. ╨ا╤╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨▓╤ê╨╕╨╣╤╤ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨▓╨╡╨║╨░ ظ¤ ╤╤é╨░╨║╨░╤ ┬س╤╤é╨╛╨╗╨╡╤é╨╜╤╤ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░┬╗ ╨┐╨╛-╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╕. ╨إ╨╛ ╨▓ ╨╡╨╡ ╨╛╤╨╕╨│╨╕╨╜╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╝ ╨╡╨▓╤╨╛╨┐╨╡╨╣╤╨║╨╛╨╝ ╨▓╨░╤╨╕╨░╨╜╤é╨╡ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╤ç╨░╨╜╨╡-╤é╨╛ ╤à╨╛╤é╤î ╤ ╤╤╨░╨╜╤╤â╨╖╨░╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╗╨╕. ╨ا╤â╤╤é╤î ╨╕ ╨┐╨╛╤╨╗╨╡ ╤╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╤╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ╨╛╤é ┬س╨╛╤╨╗╨╡╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨¤╨╡╨▓╤ï┬╗ ╨û╨░╨╜╨╜╤ï ╨┤`╨╤╨║ ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╕ ╤╨╛╨▒╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤â╤ ╨│╤╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤╨║╤â╤ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤â ╨╨╗╨╛╨╣ ╨╕ ╨ّ╨╡╨╗╨╛╨╣ ╤╨╛╨╖╤ï. ╨إ╨╛ ╨╛╨┐╤╤é╤î ╨╢╨╡, ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤ç╨╕╨╗╨╕ ╨╡╨╡ ╨┐╨╛ ╨┐╤╨╕╤ç╨╕╨╜╨╡ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╤â╨╜╨╕╤ç╤é╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ╨▒╨╛╠╨╗╤î╤ê╨╡╨╣ ╤ç╨░╤╤é╨╕ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤╨░╨┤╨╕╨║╨░╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╨╕ ╨▓╨╗╨░╤╤é╨╛╨╗╤╨▒╨╕╨▓╤ï╤à ╤╨╛╨┐╨╡╤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨▓╤╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░ 3 ╨┤╨╡╤╤╤é╨╕╨╗╨╡╤é╨╕╤. ╨ت╨╛ ╨╡╤╤é╤î, ╨│╤╤â╨▒╨╛ ╨│╨╛╨▓╨╛╤╤, ╨╖╨░ ╨┐╨╡╤╨╕╨╛╨┤ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╤ç╤â╤é╤î ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╤. ╨ ╨▓╨╛╤é ╨╕╤à ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╕╨╡ ┬س╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕┬╗ ╤╨░╨╝╨╛╨╖╨░╨▒╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤╨╡╨╖╨░╨╗╨╕ ╨┤╤╤â╨│ ╨┤╤╤â╨│╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╨┐╤ï╤é╨║╨╡ ╨┤╨╛╨║╨░╨╖╨░╤é╤î ╤╨╛╨▒╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤â╤ ╨╕╤╨║╨╗╤╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤╤é╤î ╨╜╨░ ╨┐╤╨╛╤é╤╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╨▓╨╡╨║╨░ ظ¤ ╤é╨╛ ╨╡╤╤é╤î ╨┐╨╡╤╨╕╨╛╨┤╨░ ╤╨╝╨╡╨╜╤ï ╨┐╤╨╕╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┐╤╤é╨╕ ╨┐╨╛╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣! ╨إ╤â, ╨┤╨░ ╤ç╤é╨╛ ╤ ╤╤é╨╕╤à ╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╡╨▓ ╨▓╨╛╨╖╤î╨╝╨╡╤ê╤î ╤ ╨╕╤à ┬س╨┤╨╛╨╗╨│ ╤╨░╨╝╤â╤╨░╤ ╤é╤╨╢╨╡╨╗╨╡╨╡ ╨│╨╛╤╤ï, ظ¤ ╨░ ╤╨╝╨╡╤╤é╤î ╨╗╨╡╨│╤ç╨╡ ╨┐╨╡╤╤ï╤ê╨║╨░┬╗ظخ┬ب

╨ء╤╨╛╨╜╨╕╤ ╤╤â╨┤╤î╨▒╤ï ظ¤ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨▓ ╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨░╤╤╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▒╨╛╨╣╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤â ╨▓╨╛╨╣╤╨║╨░╨╝╨╕ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╨║╨╜╤╨╖╨╡╨╣ ╨╕ ╨╕╤à ╤╨╛╤╨╖╨╛╨▓ ╤╤é╨░╨╗ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨░╤╨╕╤╤é╨╛╨║╤╨░╤é, ظ¤ ╨╜╨╛ ╨▓╤ï╤à╨╛╨┤╨╡╤ ╨╕╨╖ ╨╛╨▒╤ï╤ç╨╜╤ï╤à ╨║╤╨╡╤╤é╤î╤╨╜ ╨ت╨╛╨╡╤é╨╛╨╝╨╕ ╨ح╨╕╨┤╤╨╡╤╨╕. ╨إ╨░╤ç╨░╨▓╤ê╨╕╨╣ ╤╨▓╨╛╤ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╛╨║╤╤â╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤ ╨║╨░╤╤î╨╡╤╤â ╨▓ ╨║╨░╤ç╨╡╤╤é╨▓╨╡ ┬س╨╜╨╛╤╨╕╤é╨╡╨╗╤ ╤╨░╨╜╨┤╨░╨╗╨╕╨╣┬╗ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╤╨░╨╝╤ï╤à ╨▓╨╗╨╕╤╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╨┤╨░╨╣╨╝╨╡ ╨ئ╨┤╤ï ╨إ╨╛╨▒╤â╨╜╨░╨│╨╕ ظ¤ ╨╕, ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤╨╡ ╨║╨╛╨╜╤╨╛╨▓, ╨▓╨╛╨╖╨▓╤ï╤╨╕╨▓╤ê╨╕╨╣╤╤ ╨┤╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╕ ┬س╨║╨╡╨╝╨┐╨░╨║╤â┬╗: ┬س╨┐╤╨░╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤-╤╨╡╨│╨╡╨╜╤é╨░┬╗ ╨┐╤╨╕ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╨╡. ╨ا╤╨╕╤ç╨╡╨╝ ╨╛╤╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤╨╕╤ç╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤ï╤ê╨╡╨╜╨╕╤ ╨║╤╨╡╤╤é╤î╤╨╜╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╤ï╨╜╨░ ╤╤é╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨╕╨╜╤é╤╨╕╨│╨╕ (╨║╤â╨┤╨░ ╨╢ ╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨╕╤à) ╨╕ ┬س╨▒╨╗╨╕╨╖╨╛╤╤é╤î ╨║ ╤é╨╡╨╗╤â┬╗, ╨║╨░╨║ ╤â ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤à ╨▓╤╨╡╤╨╕╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╤╨░╨▓╨╛╤╨╕╤é╨╛╨▓ ╨▓╨╗╨░╤╤é╤î ╨╕╨╝╤â╤ë╨╕╤à, ╨╕╨╖ ┬س╨▒╤╨░╨┤╨╛╨▒╤╨╡╨╡╨▓┬╗ ╨┐╤╨╡╨▓╤╨░╤ë╨░╨▓╤ê╨╕╤à╤╤ ╨▓ ╨│╤╨░╤╨╛╨▓. ╨ئ╨╜ ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╨▒╤ï╨╗ ╨╕ ╤à╤╨░╨▒╤╤ï╨╝ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨╝ ظ¤ ╨╕, ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╡, ╤é╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╤ï╨╝ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤╨╛╨╝ ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤╨╛╨╝. ╨¤╨╛╤╤é╨░╤é╨╛╤ç╨╜╨╛ ╤╨║╨░╨╖╨░╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨┐╨╛╨┤ ╨╡╨│╨╛ ╤╤â╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤╤é╨▓╨╛╨╝ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨▓╨░╨╢╨╜╨╡╨╣╤ê╨╕╨╣ ╨┤╨╗╤ ╤é╨╛╨│╨┤╨░ ╨╕╨┤╤â╤ë╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï ╨╖╨░╨╝╨╛╨║ ╨▒╤ï╨╗ ╨┐╨╛╤╤é╤╨╛╨╡╨╜ ╨▓╤╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░ ╤╤â╤é╨║╨╕! ╨ت╨░╨║ ╤ç╤é╨╛ ╨▓╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╡ ┬س╨╜╨╛╤╨╕╤é╨╡╨╗╤î ╤╨░╨╜╨┤╨░╨╗╨╕╨╣┬╗ ╤╤é╨░╨╗ ╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╡╨╝, ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝ ╤╨╛╤ ╨▓ ╤ç╨╕╨╜╨░╤à ╨┤╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗╨░, ظ¤ ╨░ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝ ╤╤â╨╝╨╡╨╗ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤é╤î ╨╕ ╤╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤╤╨╖╨╡╤╨╡╨╜╨░, ╨┐╤╨╡╨┤╨░╤é╨╡╨╗╤î╤╨║╨╕ ╤â╨▒╨╕╤é╨╛╨│╨╛ ╨▓╤╨░╨│╨░╨╝╨╕.┬ب

╨إ╨╛ ╨▓╤╨╡ ╨╢╨╡ ╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤â╤ç╨╡╨╜╨╜╨░╤ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤╤é╤î ╤╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤╨░╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤ ╨»╨┐╨╛╨╜╨╕╨╕, ╨╜╨╕ ╨▒╨╗╨╡╤╤é╤╤ë╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╤ï ظ¤ ╤é╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨│╨╗╨░╨╖╨░╤à ╤╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╤ï╤╤ê╨╡╨╣ ╨╖╨╜╨░╤é╨╕ ╤╨░╨▓╨╜╤ï╨╝ ╤╨╡╨▒╨╡. ┬س╨ا╨░╤╨▓╨╡╨╜╤┬╗ (┬س╨▓╤ï╤╨║╨╛╤ç╨║╨░┬╗) ظ¤ ╨╛╨╜ ╨╕ ╨╡╤╤é╤î ┬س╨┐╨░╤╨▓╨╡╨╜╤┬╗ ╨┤╨╗╤ ╤é╨╡╤à, ╨║╤é╨╛ ╨╝╨╜╨╕╤é ╤╨╡╨▒╤ ┬س╨▒╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨║╨╛╤╤é╤î╤┬╗ ╨╕ ┬س╨│╨╛╨╗╤â╨▒╨╛╨╣ ╨║╤╨╛╨▓╤î╤┬╗. ╨ا╤╨╛ ╤╨╡╨▒╤ ╨╝╨╡╤ç╤é╨░╤ ╤╨░╨╝╨╛╨╝╤â ╨┤╨╛╤╤é╨╕╤ç╤î ╤é╨╡╤à ╨╢╨╡ ╨▓╨╡╤╤ê╨╕╨╜ ╨║╨░╨║ ┬س╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┤╨╛╤╤é╨╛╨╣╨╜╨╛╨╝╤â┬╗. ╨أ ╤é╨╛╨╝╤â ╨╢╨╡ ╨▓ ╤╤é╤╨░╨╜╨╡ ╨┐╨╛╤╨╗╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╤╤ê╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ç╨╡╨╝ ╤╤é╨╛╨╗╨╡╤é╨╜╨╡╨╣ ╨│╤╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï, ╨╜╨╡╤╨╝╨╛╤é╤╤ ╨╜╨░ ╨▓╤╨╡ ╨┐╨╛╤é╨╡╤╨╕ ╨▓ ╨▒╨╛╤╤à, ╨┐╤╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╛ ╨╛╤╤é╨░╨▓╨░╤é╤î╤╤ ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤â╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨░ ╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╡╨▓! ╨د╤î╨╕╨╝ ╤ç╨░╤ë╨╡ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╤╨╡╨╝╨╡╤╨╗╨╛╨╝ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╗╨╕╤ê╤î ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░, ظ¤ ╨║╨╛╤é╨╛╤╤â╤ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛-╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤â╨┤╨░╨╗╨╛╤╤î ╨╖╨░╤é╤â╤ê╨╕╤é╤î ╤╨╡╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨│╤╨╛╨╝╨╜╤ï╤à ╤é╤╤â╨┤╨╛╨▓. ╨إ╨░ ╤é╨░╨║╨╛╨╝ ╤╨╛╨╜╨╡ ╤â ╨ت╨╛╨╡╤é╨╛╨╝╨╕ ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛-╤é╨░╨║╨╕ ╨╜╨░╨┐╤╨░╤ê╨╕╨▓╨░╨╗╤╤ ╨▓╨░╤╨╕╨░╨╜╤é ╤╤╨╛╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╕╤╨║╨░ ╨▓╤╨░╨│╨░ ╨▓╨╜╨╡╤ê╨╜╨╡╨│╨╛, ظ¤ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓ ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨▒╤ï ╨┐╨╛╨┐╤ï╤é╨░╤é╤î╤╤ ╨╛╨▒╤è╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤é╤î ╨╜╨╡╨┤╨░╨▓╨╜╨╕╤à ╨▓╤╨░╨│╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╨╝╨╡╨╢╨┤╨╛╤â╤╨╛╨▒╨╜╤ï╨╝ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░╨╝.

╨ا╨╗╤╤ ظ¤ ╨║ ╤╤é╨╛╨╝╤â ╨▓╨░╤╨╕╨░╨╜╤é╤â ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╕╤╨┐╨╡╤ç╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤╨░╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤ ╨ة╤é╤╨░╨╜╤ï ╨ْ╨╛╤╤à╨╛╨┤╤╤ë╨╡╨│╨╛ ╨ة╨╛╨╗╨╜╤╨░ ╤é╨╛╨╗╨║╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨╗╨╕╤ç╨╜╤ï╨╡ ╨░╨╝╨▒╨╕╤╨╕╨╕. ╨ة╨╛╨▒╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨│╨╛╨▓╨╛╤╤, ╨▒╨╡╨╖ ╨╛╨╜╤ï╤à ╨▒╤ï╨▓╤ê╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨╕╨╜-╨░╤╤╨╕╨│╨░╤╤â (╨║╤╨╡╤╤é╤î╤╨╜╨╕╨╜-╨╛╨┐╨╛╨╗╤ç╨╡╨╜╨╡╤) ╨▓╤╤╨┤ ╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╤╨╕╨╜╤╨╕╨┐╨╡ ╤╨╝╨╛╨│ ╨▒╤ï ╨┤╨╛╤╨░╤╤é╨╕ ╨┤╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨╛╤é ╤╨╕╨╗╤ï ╨╝╨╗╨░╨┤╤ê╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤╨░, ظ¤ ╨╜╨╛ ╨╜╨╕╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╨┤╨╛ ╤╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕ ┬س╨┐╤╨╡╨╝╤î╨╡╤╨░┬╗ ╨│╨╛╤╤â╨┤╨░╤╤╤é╨▓╨░, ╤╤é╨░╨▓╤ê╨╡╨│╨╛ ╤╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ï╨╝ ╨╗╨╕╤ê╤î ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤╤ ╨╡╨╝╤â ╤╨░╨╝╨╛╨╝╤â. ╨ة ╨┤╤╤â╨│╨╛╨╣ ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╤ï, ╨╜╨╡╤â╨┤╨╕╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨┐╤╨╕ ╤é╨░╨║╨╛╨╝ ╤╨░╤╨║╨╗╨░╨┤╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤ï╨╝ ╨╗╤╨┤╤╨╝ ╨▒╤ï╨▓╨░╨╡╤é ╤é╤╤â╨┤╨╜╨╛ ╨▓╨╛╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨╛╤╤é╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤é╤î╤╤ظخ ╨ْ╨╛╤é ╨╕ ╨ح╨╕╨┤╤╨╡╤╨╕, ╤ç╨╡╨╝ ╨▓╤ï╤ê╨╡ ╨╖╨░╨▒╨╕╤╨░╨╗╤╤ ╨┐╨╛ ╨║╨░╤╤î╨╡╤╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤╤é╨╜╨╕╤╨╡, ظ¤ ╤é╨╡╨╝ ╨╖╨░╨╛╨▒╨╗╨░╤ç╨╜╨╡╨╡ ╤╤é╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨╕╤╤î ╨╡╨│╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╤. ╨ْ╨┐╨╗╨╛╤é╤î ╨┤╨╛ ظ¤ ╨╜╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╕ ╨╝╨░╨╗╨╛: ظ¤ ┬س╤╤é╨░╤é╤î ╨▓╨╗╨░╤╤é╨╡╨╗╨╕╨╜╨╛╨╝ ╨╝╨╕╤╨░┬╗. ╨ح╨╛╤é╤, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛, ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╕╨╜╤╨╡╤é ╤é╨╛╤é ╤╨░╨║╤é, ╤ç╤é╨╛, ╨▒╤â╨┤╤â╤ç╨╕ ╨╛╨┐╤ï╤é╨╜╤ï╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤╨╡╨╝, ╨╜╨╛╨▓╤ï╨╣ ┬س╨║╨╡╨╝╨┐╨░╨║╤â┬╗ ╨▓ ╤╨╕╨╗╤â ╨╛╤é╤╤â╤é╤╤é╨▓╨╕╤ ╨╜╨╛╤╨╝╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨░╨╖╨╕╤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ ╨╜╨╡ ╤╨╗╨╕╤ê╨║╨╛╨╝ ╤à╨╛╤╨╛╤ê╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╗ ╨│╨╡╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤. ╨ت╨░╨║ ╤ç╤é╨╛ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡-╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╤╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┐╤╨╡╨┤╤╤é╨░╨▓╨╗╤╨╗ ╨╝╨╡╤╤é╨╛╨╜╨░╤à╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤╨░╨╖╨▓╨╡ ╤ç╤é╨╛ ╨╛╤é╨╜╨╛╤╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╕╤à ╤╤é╤╨░╨╜ ظ¤ ╨أ╨╕╤é╨░╤, ╤é╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╨أ╨╛╤╨╡╨╕, ╨ج╨╕╨╗╨╕╨┐╨┐╨╕╨╜, ╨ء╨╜╨┤╨╕╨╕. ╨ئ╤╤é╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╤╨░╤╤╨╝╨░╤é╤╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤╤î ╨╕╨╝ ╨▓ ╨║╨░╤é╨╡╨│╨╛╤╨╕╨╕ ┬س╨│╨┤╨╡-╤é╨╛ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛┬╗, ظ¤ ╨░ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝╤â ╨╕ ╨╛╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤é╨║╨╗╨░╨┤╤ï╨▓╨░╨╗╨╛╤╤î ┬س╨╜╨░ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝┬╗, ╨┐╤╨╕╤ç╨╡╨╝ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛╨╡, ╤ç╤é╨╛╨▒╤ï ╨╜╨╡ ╤╨║╨░╨╖╨░╤é╤î: ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┤╨░╨╗╨╡╨║╨╛╨╡.

***

╨ت╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨أ╨╕╤é╨░╨╣ ╨ت╨╛╨╡╤é╨╛╨╝╨╕ ╨ح╨╕╨┤╤╨╡╤╨╕ ╤╨╛╨▒╨╕╤╨░╨╗╤╤ ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╤ï╨▓╨░╤é╤î ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╤╨╡╤╤î╨╡╨╖╨╡. ╨ْ ╨┐╤╨╕╨╜╤╨╕╨┐╨╡, ╨╕╨╝╨╡╤ ╨╜╨░ ╤╤é╨╕ ╨┐╨╗╨░╨╜╤ï ╨╛╨┐╤╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╨╡ ╨╛╤╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤. ╨╤╨╝╨╕╤ ┬س╨ا╨╛╨┤╨╜╨╡╨▒╨╡╤╨╜╨╛╨╣┬╗ ╨▓ ╤é╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨╜╨░╤╤ç╨╕╤é╤ï╨▓╨░╨╗╨░ ╨│╨┤╨╡-╤é╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 800 ╤é╤ï╤╤╤ç ╨▒╨╛╨╣╤╨╛╨▓, ╨░ ╨»╨┐╨╛╨╜╨╕╤ ╨▒╨╡╨╖ ╨╛╤╨╛╨▒╨╛╨│╨╛ ╤é╤╤â╨┤╨░ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨╕╤é╤î ╨┐╨╛╨╗╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨░. ╨ا╤╨╕╤ç╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨▓ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╤ç╨░╤╤é╨╕ ╤╨░╨╖╨╗╨╡╨╜╨╕╨▓╤ê╨╕╤à╤╤ ╨╛╤é ╨╜╨╕╤ç╨╡╨│╨╛╨╜╨╡╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╤ ┬س╤╨╗╤â╨╢╨╕╨▓╤ï╤à┬╗ ╤é╤ï╨╗╨╛╨▓╤ï╤à ╨│╨░╤╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╛╨▓, ظ¤ ╨░ ╨╖╨░╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╖╨░ ╨│╨╛╨┤╤ï, ╨░ ╤é╨╛ ╨╕ ╨┤╨╡╤╤╤é╨╕╨╗╨╡╤é╨╕╤ ╨║╤╨╛╨▓╨░╨▓╤ï╤à ╨▒╨╕╤é╨▓ ╨╛╨┐╤ï╤é╨╜╤ï╤à ┬س╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╛╤╨╡╨╖╨╛╨▓┬╗, ╨╜╤ï╨╜╨╡ ╨╕╨╖╨╜╤ï╨▓╨░╤╤ë╨╕╤à ╨╛╤é ╨▒╨╡╨╖╨┤╨╡╨╗╤î╤ ╨╕ ╨│╨╛╤é╨╛╨▓╤ï╤à ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ┬س╨╡╤╤é╤î ╨╡╤ë╨╡ ╨┐╨╛╤╨╛╤à ╨▓ ╨┐╨╛╤╨╛╤à╨╛╨▓╨╜╨╕╤╨░╤à┬╗ ظ¤ ╤é╨╛ ╨╡╤╤é╤î ┬س╨║╨░╤é╨░╨╜╨░ ╨▓ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╤à┬╗. ╨ح╨╛╤é╤, ╨║╤╤é╨░╤é╨╕, ╨║╨░╨║ ╤╨░╨╖ ╤ ┬س╨╛╨│╨╜╨╡╤╤é╤╨╡╨╗╨╛╨╝┬╗ ╨▓ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╕╤à ╨▓╨╛╨╣╤╨║╨░╤à ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨▓╤╨╡ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨┤╨░╨╢╨╡ ┬س╨╛╨║╨╡╨╣┬╗ ظ¤ ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤╤╨╡╨┤╨╕ ╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╤╨╗╨╕╤é╤ï, ╨╜╨╛ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╕ ╤╤╨╡╨┤╨╕ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╕ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╤╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╛╨┐╨╛╨╗╤ç╨╡╨╜╤╨╡╨▓-╨░╤╤╨╕╨│╨░╤╤â.

╨أ╨░╨║ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤╤é╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨╕, ╨▓ ╨أ╨╕╤é╨░╨╣ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨░╤ ╨░╤╨╝╨╕╤ ╤é╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨▓╤é╨╛╤╨│╨╗╨░╤╤î ظ¤ ╤ç╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╤╨║╨░╨╢╨╡╤ê╤î ╨╛ ╨أ╨╛╤╨╡╨╡, ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╨╕ ┬س╨┐╨╛╤╤ç╨░╤╤é╨╗╨╕╨▓╨╕╨╗╨╛╤╤î┬╗ ╤╤é╨░╤é╤î ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤ï╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨╝ ╨▒╨╛╤ ╤ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨░╨╝╨╕. ╨ا╤╨░╨▓╨┤╨░, ╤é╨░╨╝ ╤ ╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ (╨╕ ╨╜╨╡ ╤╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛) ╤╨╛╨▒╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╨║╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╣╤╤ï, ظ¤ ╨╜╨╛ ╨╕╤à ╨║╨╕╤é╨░╨╣╤╨║╨╕╨╡ ╤╨╛╤╨╖╨╜╨╕╨║╨╕ ╤é╨╛╨╢╨╡. ╨¤╨░, ╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╝, ╨▓ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤╨╗╤â╤ç╨░╨╡ ╤ê╨░╨╜╤╨╛╨▓ ╤â ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ┬س╨ة╤é╤╨░╨╜╤ï ╤â╤é╤╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤╨▓╨╡╨╢╨╡╤╤é╨╕┬╗ ╨┐╤╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕ ╨▒╤ï ╨╕ ╨╜╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ظ¤ ╨╕╤à ╨░╤╨╝╨╕╤ ╨║ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╤â ╨▓╤é╨╛╤╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ╨╜╨░╤╤ç╨╕╤é╤ï╨▓╨░╨╗╨░ ╨▓╤╨╡╨│╨╛-╤é╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤â╤╨╛╤é╨╜╨╕ ╤é╤ï╤╤╤ç ╤ç╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓ ╨▓╤é╤╨╛╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛ ╤ç╨╕╤╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╨║╤╨┐╨╡╨┤╨╕╤╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤╨┐╤â╤╨░.

╨إ╨╛ ╨▓╤╨╡ ╨╢╨╡, ╨╖╨░╤ç╨╡╨╝ ╨ح╨╕╨┤╤╨╡╤╨╕ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤ë╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨░╤é╤î ╨╜╨░ ╨أ╨╛╤╨╡╤? ╨ئ╨╜ ╨╢╨╡ ╨║╨░╨║ ╨▒╤ï ┬س╨▓╨╗╨░╤╤é╨╡╨╗╨╕╨╜╨╛╨╝ ╨╝╨╕╤╨░┬╗ (╨╕╨╗╨╕ ╤à╨╛╤é╤ ╨▒╤ï ╨╨╖╨╕╨╕) ╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╕╨╗╤╤ ╤╤é╨░╤é╤î ظ¤ ╨╖╨░╤ç╨╡╨╝ ╨╢╨╡ ╨╡╨╝╤â ╤╨┤╨░╨╗╤╤ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛-╤é╨░╨║╨╕ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╤â╨╛╤╤é╤╨╛╨▓? ╨ت╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╤╨╗╨╡ ╨│╨╕╨┐╨╛╤é╨╡╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╨░╨╖╨│╤╨╛╨╝╨░ ╨║╨╕╤é╨░╨╣╤╨╡╨▓ ظ¤ ╨▓ ╨ة╨╡╤â╨╗╨╡ ╨▓╤╨╡ ╤╨░╨▓╨╜╨╛ ╨╜╨╕╨║╤â╨┤╨░ ╨▒╤ï ╨╜╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╕╤╤î, ظ¤ ╨┐╤╨╕╨╖╨╜╨░╨▓ ╤╤╨╖╨╡╤╨╡╨╜╨╕╤é╨╡╤é ╨»╨┐╨╛╨╜╨╕╨╕. ┬س╨ّ╨╛╤╨╗╤╤ ╤â╨┤╨░╤╨░ ╨▓ ╤╨┐╨╕╨╜╤â, ╨┐╨╡╤╨╡╤╨╡╨╖╨║╨╕ ╨║╨╛╨╝╨╝╤â╨╜╨╕╨║╨░╤╨╕╨╣ ╨▓ ╤╨╗╤â╤ç╨░╨╡ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï ╤ ╨أ╨╕╤é╨░╨╡╨╝?┬╗ ظ¤ ╨إ╤â, ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕ ╨┤╨░╨╗╤î╨╜╨╡╨╣╤ê╨╕╨╡ ╤╨╛╨▒╤ï╤é╨╕╤, ╤ê╨░╨╜╤╤ï ╨╜╨░ ╤é╨░╨║╨╛╨╣ ╤╤╨╡╨╜╨░╤╨╕╨╣ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨╕ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╕╨╡. ╨ت╨╛ ╨╡╤╤é╤î, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛, ┬س╨▓╨░╨╜┬╗ (╨║╨╛╤╨╛╨╗╤î) ╨أ╨╛╤╨╡╨╕ (╨║╨╛╤é╨╛╤╨░╤ ╤é╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╛╤╨╕╨╗╨░ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬س╨د╨╛╤╨╛╨╜┬╗) ╨┐╤╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ┬س╨║╨╡╨╝╨┐╨░╨║╤â┬╗ ╤╤é╨░╤é╤î ╨╡╨│╨╛ ╤╨╛╤╨╖╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨▒╨╛╤╤î╨▒╨╡ ╤ ╨ا╨╡╨║╨╕╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤é╨▓╨╡╤╨│. ╨ح╨╛╤é╤, ╤╨╛╨▒╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨╕ ╤╤é╨╛ ┬س╤╨╛╤╨╖╨╜╨╕╤ç╨╡╤╤é╨▓╨╛┬╗ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╨▓╤╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨║╨╗╤╤ç╨░╨╗╨╛╤╤î ╨▒╤ï ╨╗╨╕╤ê╤î ╨▓ ╤╨╛╨│╨╗╨░╤╨╕╨╕ ╨┐╤╨╡╨┤╨╛╤╤é╨░╨▓╨╕╤é╤î ╨▒╨╡╤╨┐╤╨╡╨┐╤╤é╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╤é╤╨░╨╜╨╖╨╕╤é ╨┤╨╗╤ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨░╤╨╝╨╕╨╕ ╨▓╤é╨╛╤╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ╨┤╨╛ ╨║╨╕╤é╨░╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨╕ ظ¤ ╨┤╨░ ╤╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨╡ ╨┐╤╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╤╤é╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤╤â╤╨░╨╢╨╛╨╝, ╤╨║╨╛╤╨╡╨╡ ╨▓╤╨╡╨│╨╛, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╨╡╤╨┐╨╗╨░╤é╨╜╨╛, ╨╜╨╛ ╨╖╨░ ╨╖╨▓╨╛╨╜╨║╤â╤ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤é╤â.┬ب

╨ئ╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╨ة╨╡╤â╨╗╨╡ ╨╛╤é╨▓╨╡╤╨│╨╗╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤é╨░╨║╨╛╨╣ ╨▓╨░╤╨╕╨░╨╜╤é ┬س╨╝╤╨│╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤╨╛╨▒╨╜╨╕╤ç╨╡╤╤é╨▓╨░┬╗ ╨▓╤╨░╨│╤â ╤╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╤╤╨╖╨╡╤╨╡╨╜╨░. ╨ت╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ç╤é╨╛ ╤╤╨╖╨╡╤╨╡╨╜╨╕╤é╨╡╤é ╤╤é╨╛╤é ╨▒╤ï╨╗ ╨┤╨╛╤╤é╨░╤é╨╛╤ç╨╜╨╛ ╤â╤╨╗╨╛╨▓╨╡╨╜ ╨┐╨╛ ╨╡╨▓╤╨╛╨┐╨╡╨╣╤╨║╨╕╨╝ ╨╝╨╡╤╨║╨░╨╝, ظ¤ ╤╤╨╕╨┤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕ ╨╕╤╤ç╨╡╤╨┐╤ï╨▓╨░╤╤╤î ╨╗╨╕╤ê╤î ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╜╤ï╨╝ ╨┐╤╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤, ╨┐╤╨╕ ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╨╛╨╝ ╤╨▓╨╗╤╨╡╤é╤╤ ╨▓╨╗╨░╨┤╤ï╨║╨░ ╨أ╨╕╤é╨░╤, ╨░ ╨│╨╗╨░╨▓╨░ ╨أ╨╛╤╨╡╨╕ ╤ç╨╕╤╨╗╨╕╤é╤╤ ╨╗╨╕╤ê╤î ┬س╨▓╨░╨╜╨╛╨╝┬╗, ╨║╨╛╤╨╛╨╗╨╡╨╝, ╨▓╨╗╨░╤╤é╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╝ ╤╨░╨╜╨│╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╝╨╡╨╗╤î╤ç╨╡. ╨إ╨╕╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╝╨╡╤ê╨░╤é╨╡╨╗╤î╤╤é╨▓╨░ ╨▓╨╛ ╨▓╨╜╤â╤é╤╨╡╨╜╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨د╨╛╤╨╛╨╜╨░, ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╛╨╣ ╤╨╡╨│╤â╨╗╤╤╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨░╨╜╨╕ ظ¤ ╨╡╤╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤╤ç╨╕╤é╨░╤é╤î ╨┤╨╛╤╨╛╨│╨╕╤à ╨┐╨╛╨┤╨░╤╨║╨╛╨▓ ╨╛╤é ╨┐╨╛╤╨╗╨╛╨▓ ╨▓ ╨ا╨╡╨║╨╕╨╜, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛. ╨إ╤â ╤é╨░╨║ ╤╤é╨╛ ╨▓╨╡╨┤╤î ╨╛╨▒╤ë╨░╤ ╨┐╤╨░╨║╤é╨╕╨║╨░ ╨┤╨╕╨┐╨╗╨╛╨╝╨░╤é╨╛╨▓ ╤é╨╛╨│╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╤╨░╨║╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕ ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝ ╨╝╨╕╤╨╡. ╨ت╨░╨║ ╤ç╤é╨╛ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╤ ╨أ╨╕╤é╨░╤ ╨╕ ╨أ╨╛╤╨╡╨╕ ╤é╨╛╨│╨┤╨░ (╨║╨░╨║ ╨╕ ╤╨╡╨╣╤ç╨░╤, ╤╨╛╨▒╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ظ¤ ╨▓ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨أ╨إ╨¤╨ب) ╨┐╤╨░╨▓╨╕╨╗╤î╨╜╨╡╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╤é╤î ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛ ╨┤╤╤â╨╢╨╡╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛-╤╨╛╤╨╖╨╜╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╝╨╕. ╨ت╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ç╤é╨╛ ╨╖╨╕╨╢╨┤╨╕╨╗╨╕╤╤î ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨╜╨░ ╨│╨╡╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨╛╤╤é╨╕, ظ¤ ╨╜╨╛ ╨╕ ╨╜╨░ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨╛╤╤é╨╕ ╨║╤â╨╗╤î╤é╤â╤╨╜╨╛╨╣, ╨┤╤â╤à╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣, ╤é╨╡╤à ╨╢╨╡ ╨╛╨▒╤ë╨╕╤à ╨▒╤â╨┤╨┤╨╕╤╤é╨║╨╛-╨║╨╛╨╜╤╤â╤╨╕╨░╨╜╤╨║╨╕╤à ╤é╤╨░╨┤╨╕╤╨╕╤╤à, ╤╨╕╤╤é╨╡╨╝╨╡ ╨│╨╛╤╤â╨┤╨░╤╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤â╤╤é╤╨╛╨╣╤╤é╨▓╨░, ╨╛╨▒╤╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤à ╨┤╤╤â╨│╨╕╤à ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤é╨░╤à.┬ب

╨ـ╤╤é╤î, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛, ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤ç╤é╨╛ ╨ح╨╕╨┤╤╨╡╤╨╕, ╨▓╨╖╨▒╨╡╤ê╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╛╤é╨║╨░╨╖╨╛╨╝ ╨ة╨╡╤â╨╗╨░ ╨╛╤é ╤╨╛╤é╤╤â╨┤╨╜╨╕╤ç╨╡╤╤é╨▓╨░, ╤╨╡╤ê╨╕╨╗ ┬س╨┐╤╨╡╨┐╨╛╨┤╨░╤é╤î ╨╜╨░╨│╨╗╤╨┤╨╜╤ï╨╣ ╤â╤╨╛╨║┬╗ ╨╜╨╡ ╤╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╨░╨╝, ╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨║╨╕╤é╨░╨╣╤╨░╨╝ ╨╕ ╨╛╤╤é╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ┬س╨║╨░╨╜╨┤╨╕╨┤╨░╤é╨░╨╝ ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╤â╤ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╤â╤ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╤┬╗, ╤ç╤é╨╛ ╨▒╤â╨┤╨╡╤é ╤ ╤é╨╡╨╝╨╕, ╨║╤é╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╢╨╡╨╗╨░╨╡╤é ╤é╤â╨┤╨░ ╨▓╨╗╨╕╤é╤î╤╤ ╨┤╤╤â╨╢╨╜╤ï╨╝╨╕ ╤╤╨┤╨░╨╝╨╕ ظ¤ ╨╕ ╨┤╨╛╨▒╤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛. ╨ْ╤╨╛╨┤╨╡ ╤é╨╛╨│╨╛, ╨║╨░╨║ ╨ô╨╕╤é╨╗╨╡╤ ╨▓ ╨░╨┐╤╨╡╨╗╨╡ 1941 ╨╛╨▒╤╤â╤ê╨╕╨╗ ╨▓╤╤ ╨╝╨╛╤ë╤î ╨▓╨╡╤╨╝╨░╤à╤é╨░ ╨╜╨░, ╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨╝, ╨╛╤╨╛╨▒╨╛ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤â╨│╤╨╛╨╢╨░╨▓╤ê╤â╤ ╨╡╨│╨╛ ╤╨╡╨╣╤à╤â ╨«╨│╨╛╤╨╗╨░╨▓╨╕╤ ظ¤ ╨╗╨╕╤ê╤î ╨╖╨░ ╤é╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╤é╨░╨╝ ╤╨▓╨╡╤╨│╨╗╨╕ ╨┐╤╨░╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╤╤é╨▓╨╛, ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤╨░╨▓╤ê╨╡╨╡ ╤ ╨ّ╨╡╤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╝ ╤╨╛╤╨╖╨╜╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤. ╨ا╤â╤╤é╤î ╨╕ ╨╛╨▒╤╨╖╨░╤é╨╡╨╗╤î╤╤é╨▓╨░ ╨┐╨╛ ╨╜╨╡╨╝╤â ╨┤╨╗╤ ╨ّ╨╡╨╗╨│╤╨░╨┤╨░ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤ç╨╡╨╝ ╤â╨╝╨╡╤╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕ ظ¤ ╨╝╨░╨║╤╨╕╨╝╤â╨╝ ╨┐╤╨╡╨┤╨╛╤╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤é╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╤é╤╨░╨╜╨╖╨╕╤é╨░ ╨┤╨╗╤ ╨┐╤╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ╨▓╨╛╨╣╤╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨│╤╤â╨╖╨╛╨▓, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╤â╤ç╨░╤╤é╨╕╤ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░╤à ╨╜╨░ ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╨╡ ╨ô╨╡╤╨╝╨░╨╜╨╕╨╕.

***

╨إ╨╛ ╨╜╨╡ ╨╕╤╨║╨╗╤╤ç╨╡╨╜╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤╨╕╤ç╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤ ╨╜╨░ ╨أ╨╛╤╨╡╤ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╕ ╨┤╤╤â╨│╨░╤ ظ¤ ╤ç╨╕╤╤é╨╛ ┬س╤é╨╡╤à╨╜╨╕╤ç╨╡╤╨║╨░╤┬╗. ╨ْ ╤╨░╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡, ╤é╤╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╛╨│╨╛ ┬س╨│╨╗╨░╨▓╨║╨╛╨╝╨░┬╗ ┬س╨┐╤╨╛╨┐╤â╤╤é╨╕╤é╤î ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╣╤╨║╨░ ╨▓ ╨أ╨╕╤é╨░╨╣ ╤ç╨╡╤╨╡╨╖ ╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╨║╤â╤ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╤┬╗ ╤ ╤╨╛╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤é╨╛╤ç╨║╨╕ ╨╖╤╨╡╨╜╨╕╤ ╨▓╤ï╨│╨╗╤╨┤╤╤é ╨╜╨╡╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤╤é╤╨░╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕. ╨إ╤â, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╡╤╨╗╨╕ ╨▒╤ï ╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╤ï ╤╨╛╨│╨╗╨░╤╨╕╨╗╨╕╤╤î ╨╕╤à ╨▓╤ï╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤é╤î, ظ¤ ╤ç╤é╨╛ ╨╖╨░ ╤╨░╨┤╨╛╤╤é╤î ╤╨░╨╝╤â╤╨░╤╨╝ ╤é╨░╤ë╨╕╤é╤î╤╤ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╤é╤ï╤╤╤ç╨╕ ╨║╨╕╨╗╨╛╨╝╨╡╤é╤╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╤ç╨░╤╤é╨╛ ╨│╨╛╤╨╕╤╤é╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤╤é╨╜╨╛╤╤é╨╕, ╨┤╨░ ╨╡╤ë╨╡ ╤é╨░╤╨║╨░╤ (╨╜╨╡╤╨╡╨┤╨║╨╛ ╨╜╨░ ╤╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨│╨╛╤╨▒╤â) ╨╕ ╤╨╜╨░╤╤╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤é╨╡╤à╨╜╨╕╨║╨╛╨╣ ╨▓╨║╤â╨┐╨╡, ╤é╨╡╨╝╨╕ ╨╢╨╡ ╨┐╤â╤ê╨║╨░╨╝╨╕? ╨ْ ╤é╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨║╨░╨║ ╤╨░╤╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤é ╨خ╤â╤╨╕╨╝╤ï ╨┤╨╛ ╨ذ╨░╨╜╤à╨░╤ ╨┐╨╛ ╨┐╤╤╨╝╨╛╨╣ (╤ç╨╡╤╨╡╨╖ ╨«╨╢╨╜╨╛-╨أ╨╕╤é╨░╨╣╤╨║╨╛╨╡ ╨╝╨╛╤╨╡) ظ¤ ╨░╨╢ ╤╨╡╨╗╤ï╤à 400 ╨║╤╨╝╤ ╨╛╤é ╤╨╕╨╗╤ï. ╨¤╨╗╤ ╨╝╨░╨╗╨╛-╨╝╨░╨╗╤î╤╨║╨╕ ╨╜╨╛╤╨╝╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╤╤â╤╨╜╨╕╨║╨░, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╕╨┤╤â╤ë╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╤╨╕ ╨┐╨╛╨┐╤â╤é╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╡╤é╤╨╡, ╨░ ┬س╨│╨░╨╗╤╨░╨╝╨╕┬╗, ╤╨╛ ╤╨║╨╛╤╨╛╤╤é╤î╤ ╨┐╤â╤╤é╤î ╨┤╨░╨╢╨╡ 5-6 ╨╝╨╕╨╗╤î ╨▓ ╤ç╨░╤ ظ¤ ╤╤é╨╛ ╨╛╤é ╤╨╕╨╗╤ï ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╤é╨╛╤╨░ ╤╤â╤é╨╛╨║ ╨┤╨╛╤╨╛╨│╨╕. ╨إ╤â, ╨┐╤â╤╤é╤î ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤â╨╝╨╜╨╛╨╢╨╕╨╝ ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨░ ظ¤ ╨┤╨╛ ╤é╤╨╡╤à ╤╤â╤é╨╛╨║, ╤ ╤â╤ç╨╡╤é╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╤ï╤à ╤╨╛╤╤-╨╝╨░╨╢╨╛╤╨╛╨▓, ╨╝╨╛╤╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤ ╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░╨╛╨▒╨╛╤╨╛╤é, ╤ê╤é╨╕╨╗╤. ╨أ╨╛╤é╨╛╤╤ï╨╣ ╤é╨╛╨╢╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤╨╕ ╤é╨░╨║╨╕╤à-╤é╨╛ ┬س╨╛╨│╤╨╛╨╝╨╜╤ï╤à ╤╨░╤╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╤╤à┬╗ ╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨╡╤╨╗╨░╤à ╨┐╤╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤╨╡╨╛╨┤╨╛╨╗╨╡╤é╤î.

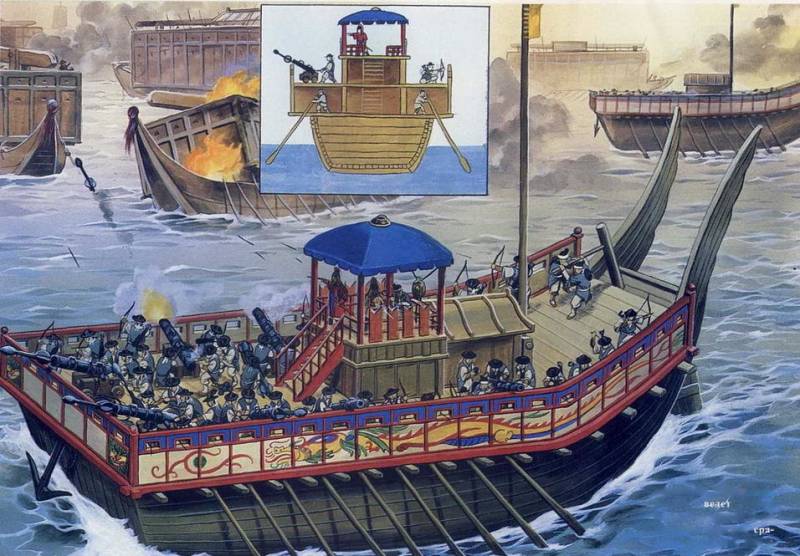

╨إ╨╛ ╤╤é╨╛ ╨╡╤╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨┐╤╨╡╨┤╤╤é╨░╨▓╨╗╤╨╗╨╕ ╤╨╛╨▒╨╛╨╣, ╨║╨░╨║ ╨╝╨╕╨╜╨╕╨╝╤â╨╝, ╤╨░╨╝╤ï╨╡ ╨╝╨░╤╤╨╛╨▓╤ï╨╡ ╨╕ ╨▒╨╛╨╡╤╨┐╨╛╤╨╛╨▒╨╜╤ï╨╡ ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╗╨╕ ╤é╨╛╨│╨┤╨░╤ê╨╜╨╕╤à ╤╨╗╨╛╤é╨╛╨▓ ╤ç╤é╨╛ ╨»╨┐╨╛╨╜╨╕╨╕, ╤ç╤é╨╛ ╨أ╨╛╤╨╡╨╕. ╨ْ╨╖╤╤é╤î, ╨╜╨░╨┐╤╨╕╨╝╨╡╤, ┬س╨ا╤à╨░╨╜╨╛╨║╤╨╛╨╜┬╗ ظ¤ ╤╨░╨╝╤ï╨╣ ╤╨░╤╨┐╤╨╛╤╤é╤╨░╨╜╤ّ╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╗╤î ╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╨╗╨╛╤é╨░, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╜╨░ ╤╨╕╤╤â╨╜╨║╨╡ ╨╜╨╕╨╢╨╡, ╨▓ ╤é╨╛╨╝ ╤ç╨╕╤╨╗╨╡, ╨╕ ╨▓ ╤╨░╨╖╤╨╡╨╖╨╡.

ظï

ظï

╨إ╨╛ ╨▓╨╡╨┤╤î ╤╤é╨╛ ╨╢╨╡, ╨│╤╤â╨▒╨╛ ╨│╨╛╨▓╨╛╤╤, ╨╜╨░╤╤é╨╛╤╤ë╨░╤ ┬س╨┐╨╗╨╛╤╨║╨╛╨┤╨╛╨╜╨║╨░┬╗, ظ¤ ╨▓ ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╨╜╨╡╤é ╨║╨╕╨╗╤ ╨╕ ╨┐╤╨╕╨║╤╨╡╨┐╨╗╤╤╤ë╨╕╤à╤╤ ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤â ╤ê╨┐╨░╨╜╨│╨╛╤â╤é╨╛╨▓, ╨╜╨░ ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╤à ╨╕ ╨║╤╨╡╨┐╤╤é╤╤ ╨┤╨╛╤╨║╨╕ ╨▒╨╛╤╤é╨╛╨▓! ╨ت╨░╨║╨░╤ ╨║╨╛╨╜╤╤é╤╤â╨║╤╨╕╤ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╨┐╤╨╕╨│╨╛╨┤╨╜╨░ ╤╨░╨╖╨▓╨╡ ╤ç╤é╨╛ ╨┤╨╗╤ ╤╨╡╤ç╨╜╤ï╤à ╨┐╨╡╤╨╡╨▓╨╛╨╖╨╛╨║ (╨╕ ╤é╨╛ ╨┐╤╨╕ ╤é╨╕╤à╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨│╨╛╨┤╨╡) ظ¤ ╨╝╨░╨║╤╨╕╨╝╤â╨╝ ╨║╨░╨▒╨╛╤é╨░╨╢╨╜╤ï╤à ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╨┐╤╨╕╨▒╤╨╡╨╢╨╜╤ï╤à ╨▓╨╛╨┤╨░╤à, ╤ç╤é╨╛╨▒╤ï ╤â╤╨┐╨╡╤é╤î ╤â╨║╤╤ï╤é╤î╤╤ ╨▓ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨░╨╣╤ê╨╡╨╣ ╨▒╤â╤à╤é╨╡ ╨┐╤╨╕ ╨╝╨░╨╗╨╡╨╣╤ê╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╝╨╡╨║╨╡ ╨╜╨░ ╤ê╤é╨╛╤╨╝. ╨ء╨╗╨╕, ╨▓ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤╨╗╤â╤ç╨░╨╡, ╨┐╨╛╨╗╤â╤ç╨╕╤é╤î ╤╨╡╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╤ê╨░╨╜╤ ╨╛╤é╨┐╤╨░╨▓╨╕╤é╤î╤╤ ╨╜╨░ ╨║╨╛╤╨╝ ╤╤ï╨▒╨░╨╝, ظ¤ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝╤â ╨║╨░╨║ ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤╨╡╨╜╨╜╨╛╤╤é╤î ╨╕ ╤â╤╤é╨╛╨╣╤ç╨╕╨▓╨╛╤╤é╤î ┬س╨┐╨╗╨╛╤╨║╨╛╨┤╨╛╨╜╨╛╨║┬╗ ╨▓ ╨╝╨░╨╗╨╛-╨╝╨░╨╗╤î╤╨║╨╕ ╤╨╗╨╛╨╢╨╜╤ï╤à ╤â╤╨╗╨╛╨▓╨╕╤╤à ╨╛╤╤é╨░╨▓╨╗╤╨╡╤é ╨╢╨╡╨╗╨░╤é╤î ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î-╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╗╤â╤ç╤ê╨╡╨│╨╛. ╨إ╨╡╨┤╨░╤╨╛╨╝ ┬س╤╨░╤╤╨▓╨╡╤é┬╗ ╨║╤╤â╨┐╨╜╤ï╤à ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╗╨╡╨╣ ╤é╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╤é╨╕╨┐╨░ ╨▓ ╨┤╤╨╡╨▓╨╜╨╡╨╣ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨ù╨░╨┐╨░╨┤╨░ ظ¤ ╤╤é╨╛ ╨╡╨│╨╕╨┐╨╡╤é╤╨║╨╕╨╡ ╨│╤╨╡╨▒╨╜╤ï╨╡ ╤╤â╨┤╨░ ╨╜╨░ ╨إ╨╕╨╗╨╡ ظ¤ ╨│╨╗╤â╨▒╨╛╨║╨╛ ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤ê╨╡╨╣ ╤╤╤ï. ╨ ╤é╨░╨║ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨┤╨╗╤ ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛ ╨د╨╡╤╨╜╨╛╨╝╤â ╨╕ ╨ة╤╨╡╨┤╨╕╨╖╨╡╨╝╨╜╨╛╨╝╤â ╨╝╨╛╤╤╤à ╨╖╨░╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╨┤╨╛ ╨ب╨╛╨╢╨┤╨╡╤╤é╨▓╨░ ╨ح╤╨╕╤╤é╨╛╨▓╨░ ╤ç╨░╤ë╨╡ ╨╕╤╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤╤î ╨│╨░╨╗╨╡╤╤ï ╨╕ ╨┐╨░╤╤â╤╨╜╨╕╨║╨╕ ┬س╨║╨╕╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣┬╗ ╨┐╨╛╤╤é╤╨╛╨╣╨║╨╕. ╨ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡, ╨┐╨╛ ╨╝╨╛╤╤╨╝-╨╛╨║╨╡╨░╨╜╨░╨╝, ظ¤ ╤ç╤é╨╛ ┬س╨┤╤╨░╨║╨║╨░╤╤ï┬╗ ╨▓╨╕╨║╨╕╨╜╨│╨╛╨▓, ╤ç╤é╨╛ ╨║╨░╤╨░╨▓╨╡╨╗╨╗╤ï ╨╕ ╨║╨░╤╨░╨║╨║╨╕ ╨╕╤╨┐╨░╨╜╤╨╡╨▓ ╨╕ ╨┐╨╛╤╤é╤â╨│╨░╨╗╤î╤╨╡╨▓, ╤ç╤é╨╛ ╨┤╨░╨╢╨╡ ┬س╨║╨░╤╨▒╨░╤╤ï┬╗ ╤╤â╤╤╨║╨╕╤à ╨┐╨╛╨╝╨╛╤╨╛╨▓ ظ¤ ╨╜╨╡ ╨│╨╛╨▓╨╛╤╤ ╤â╨╢╨╡ ╨╛ ╨│╨░╨╗╨╡╨╛╨╜╨░╤à, ╤╤╨╡╨│╨░╤é╨░╤à ╨╕ ╨║╨╗╨╕╨┐╨╡╤╨░╤à. ╨ ╨▓ 19 ╨▓╨╡╨║╨╡ ╨┐╨╗╨╛╤╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╜╨╛ ╨▓ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╤à ╤╨╗╨╛╤é╨░╤à ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤╨░╨╖╨▓╨╡ ╤ç╤é╨╛ ┬س╨┐╨╗╨░╨▓╤â╤ç╨╕╨╡ ╨▒╨░╤é╨░╤╨╡╨╕┬╗ ظ¤ ╤â╨╢╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╤╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤ï╨▓╨░╤╤ë╨╕╨╡, ╤ç╤é╨╛ ╨║ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨╝╨╛╤╤╨║╨╕╨╝ ╤╤â╨┤╨░╨╝ ╨╛╨╜╨╕ ╨╕╨╝╨╡╤╤é ╤╨░╨╝╨╛╨╡ ╨╛╤é╨┤╨░╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤é╨╜╨╛╤ê╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨ح╨╛╤é╤, ╨║╨╛╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛, ╨┤╨╗╤ ╨┐╨╛╤╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┐╨╡╤╨╡╨┤ ╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨╖╨░╨┤╨░╤ç ظ¤ ╨╛╤à╤╨░╨╜╤ï ╨┐╤╨╕╨▒╤╨╡╨╢╨╜╤ï╤à ╨▓╨╛╨┤, ╨▒╨╛╤╤î╨▒╤ï ╨▓ ╨╜╨╕╤à ╤ ╨┐╨╕╤╨░╤é╨░╨╝╨╕, ┬س╨┐╤à╨░╨╜╨╛╨║╤╨╛╨╜╤ï┬╗ ╨▓ ╤╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨│╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤╤îظخ┬ب

╨إ╨╛, ╨┐╤╨░╨▓╨╛, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨▓╤ï╤ê╨╡╤â╨┐╨╛╨╝╤╨╜╤â╤é╤ï╨╡ ╤╤â╨┤╨░ ╨▓╤ï╨│╨╗╤╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨╜╨░╤╤é╨╛╤╤ë╨╕╨╝╨╕ ╤ê╨╡╨┤╨╡╨▓╤╨░╨╝╨╕ ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╗╨╡╤╤é╤╨╛╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨╝╤ï╤╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤╨╛╨╜╨╡ ┬س╨▓╨╡╤╤ê╨╕╨╜ ╤╤â╨╝╤╨░╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ (╨┐╨░╤╨┤╨╛╨╜ ظ¤ ظ£╨▓╨╛╤╤à╨╛╨┤╤╤ë╨╡-╤╨╛╨╗╨╜╨╡╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ظإ) ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╕╤┬╗ (╨▓╤╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤ ╨╕╤╨╛╨╜╨╕╤ç╨╜╤ï╨╣ ╨░╤╨╛╤╨╕╨╖╨╝ ╨╛ ╤é╨░╨║╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╨│╨╡╨╜╨╕╨╕ ┬س╤é╨╡╨▓╤é╨╛╨╜╤╨║╨╛╨╝┬╗). ╨إ╨░ ╤╨╕╤╤â╨╜╨║╨╡ ╨╜╨╕╨╢╨╡ ظ¤ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ ╨┤╨▓╤â╤à ╤é╨╕╨┐╨╛╨▓ ╤é╨░╨║╨╕╤à ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨░╤é╨░╨║╤╨▒╤â╨╜╤ (╤é╨╛╤é, ╤ç╤é╨╛ ╨┐╨╛╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡) ╨╕ ╤╤╨║╤╨▒╤â╨╜╤ (╨┐╨╛╨╝╨╡╨╜╤î╤ê╨╡). ╨إ╤â, ╤ç╤é╨╛ ╤é╤â╤é ╤╨║╨░╨╢╨╡╤ê╤îظخ╨ا╨╡╤╨▓╨░╤ ╨╝╤ï╤╨╗╤î ظ¤ ┬س╤╨║╤╨╡╤╤é╨╕╨╗╨╕ ╨╡╨╢╨░ ╤ ╤â╨╢╨╛╨╝┬╗, ╨┐╨░╤╨┤╨╛╨╜ ظ¤ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╡ ╤â╨║╤╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ (╨╝╨╛╨╢╨╡╤é, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╛╨╣ ╨╖╨░╨╝╨╛╨║) ظ¤ ╨╕ ╨▓╤╨╡ ╤é╤â ╨╢╨╡ ┬س╨┐╨╗╨╛╤╨║╨╛╨┤╨╛╨╜╨║╤â┬╗. ╨ة╨┐╨╛╤╤â ╨╜╨╡╤é, ╨▓ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨╜╨╡╨╝ ╨▒╨╛╤ ╨╕ ╤é╨░╨║╨╛╨╡, ╨╝╨╝╨╝, ╤╤â╨┤╨╜╨╛, ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨┐╤╨╕╨╜╨╡╤╤é╨╕ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╤â ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╤ï╨╣ ╤â╤╨╛╨╜ ظ¤ ╨╛╤╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╡╤╨╗╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨┤╨╛╤ê╨╗╨╛ ╨▒╤ï ╨┤╨╛ ╨░╨▒╨╛╤╨┤╨░╨╢╨░ ╤à╤╨░╨▒╤╤ï╤à ╨▒╨╡╨╖ ╨║╨░╨▓╤ï╤ç╨╡╨║ ╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╡╨▓. ╨ْ╨╛╤é ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤╨░╨╝╨░ ╤╨┐╨╛╤╨╛╨▒╨╜╨╛╤╤é╤î ╨┤╨╛╨╣╤é╨╕ ╨┤╨╛ ╤╨╡╨╗╨╕ ╤â ╤é╨░╨║╨╕╤à, ╤ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╤ ╤╨║╨░╨╖╨░╤é╤î, ┬س╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╤à ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╗╨╡╨╣┬╗ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨▓╨╡╤╤î╨╝╨░ ╨╕ ╨▓╨╡╤╤î╨╝╨░ ╨┐╤╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╨░╤é╨╕╤ç╨╜╨╛╨╣. ╨ء ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨╛╨│╨╜╤ ╨║╨╛╤╨╡╨╣╤╨║╨╕╤à ╨║╨╛╤╨░╨▒╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╨┐╤â╤ê╨╡╨║, ظ¤ ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╤à ╨╜╨░ ╤╤â╨┤╨░╤à ╨د╨╛╤╨╛╨╜╨░ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡, ╤ç╨╡╨╝ ╤â ╤╨┐╨╛╨╜╤╨╡╨▓. ╨إ╨╛ ╨╡╤ë╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ظ¤ ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛ ╤â╨╢╨░╤╨░╤╤ë╨╡╨╣ ╨╝╨╛╤╨╡╤à╨╛╨┤╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╤ç╨╕╨║╨╛╨▓ ╤╤é╨╛╨│╨╛ ┬س╨┐╨╕╤╨║╨░ ╤╨░╨╝╤â╤╨░╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╝╨╛╤╤╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╛╨┤╤ï┬╗.┬ب

╨ت╨░╨║ ╤ç╤é╨╛, ╨┐╨╛╤à╨╛╨╢╨╡, ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤╤é╨╕ ╨▒╨╡╤╤╤é╤╨░╤ê╨╜╤ï╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨╕╤╨╛╨╜╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ï, ╨│╨╛╤é╨╛╨▓╤ï╨╡ ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨┤╤╨░╤é╤î╤╤ ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╤╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨║╨░╨┐╨╗╨╕ ╨║╤╨╛╨▓╨╕, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨▒╨╡╤╤é╤╨╡╨┐╨╡╤é╨╜╨╛ ╨▓╨╛╨╜╨╖╨╕╤é╤î ╤╨╡╨▒╨╡ ╨▓ ╨╢╨╕╨▓╨╛╤é ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗-┬س╨▓╨░╨║╨╕╨┤╨╖╨░╤╤â┬╗, ╨┐╤╨╕╨╝╨╡╨╜╤╨╡╨╝╤ï╨╣ ╨┐╤╨╕ ┬س╤à╨░╤╨░╨║╨╕╤╨╕┬╗, ظ¤ ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛ ╨┐╨╛╨║╤╤ï╨▓╨░╨╗╨╕╤╤î ╤à╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╤ï╨╝ ╨┐╨╛╤é╨╛╨╝ ╨┐╤╨╕ ╨╝╤ï╤╨╗╨╕, ╤ç╤é╨╛ ╨╕╨╝ ╨┐╤╨╕╨┤╨╡╤é╤╤ ┬س╨╕╨│╤╨░╤é╤î ╤╨╛ ╤╨╝╨╡╤╤é╤î╤ ╨▓ ╨╛╤╨╗╤╨╜╨║╤â┬╗, ╨╛╤é╨┐╤╨░╨▓╨╗╤╤╤╤î ╨╜╨░ ╤é╨░╨║╨╕╤à ┬س╨║╨╛╤╤ï╤é╨░╤à┬╗ ╤ç╤â╤é╤î ╨┐╨╛╨┤╨░╨╗╤î╤ê╨╡ ╨╖╨╛╨╜╤ï ╨┐╤╤╨╝╨╛╨╣ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛╤╤é╨╕. ╨ ╤é╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ظ¤ ╨╜╨╡╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤╨╛╤é ╨║╨╕╨╗╨╛╨╝╨╡╤é╤╨╛╨▓ ╨╛╤é ╤╨┐╨╛╨╜╤╨║╨╕╤à ╨▒╨╡╤╨╡╨│╨╛╨▓ ╨┤╨╛ ╨▒╨╡╤╨╡╨│╨╛╨▓ ╨║╨╕╤é╨░╨╣╤╨║╨╕╤à. ╨ ╤é╨╛ ╨▓╨╡╨┤╤î ┬س╤╨▓╤╤ë╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨▓╨╡╤é╨╡╤ ╨║╨░╨╝╨╕╨║╨░╨┤╨╖╨╡┬╗ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤é ╨╜╨╡╨▓╨╖╨╜╨░╤ç╨░╨╣ ╨┐╨╛╨┤╤â╤é╤î ╨╕ ╨┐╨╛ ╨╕╤à ╨┤╤â╤ê╤âظخ ╨أ╤â╨┤╨░ ╨┐╤╨╛╤ë╨╡ ╨╕ ╨▒╨╡╨╖╨╛╨┐╨░╤╨╜╨╡╨╡ ╨╕╨╝ ╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤╤î ╨┤╨╛╨▒╤╨░╤é╤î╤╤ ╨┐╨╛╨╗╤╨╛╤é╨╜╨╕ ╨║╨╕╨╗╨╛╨╝╨╡╤é╤╨╛╨▓ ╨┤╨╛ ╨أ╨╛╤╨╡╨╕, ظ¤ ╨░ ╤é╨░╨╝ ╨╕ ╤é╤ï╤╤╤ç╨░ ╤ ╤à╨▓╨╛╤╤é╨╕╨║╨╛╨▓ ╨║╤╨╝╤ ╨╝╨░╤╤ê╨░ ╨┐╨╛ ╨│╨╛╤╨╜╤ï╨╝ ╨┤╨╛╤╨╛╨│╨░╨╝, ╤ ╨▒╨╛╤╨╝╨╕, ظ¤ ╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕╤╤î ╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤ç╤é╨╕ ╨▒╨╡╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╤╨╡╨╣. ╨ئ╤é╤╤╨┤╨░ ظ¤ ╨╕ ╤╨░╤é╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╨┤╨╗╤ ╨║╨╛╤╨╛╨╗╨╡╨▓╤╤é╨▓╨░ ╨▓╤ï╨▒╨╛╤ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨ا╨ب╨ئ╨¤╨ئ╨ؤ╨û╨ـ╨إ╨ء╨ـ ╨ة╨ؤ╨ـ╨¤╨ث╨ـ╨ت

![]() ظï

ظï