–Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—П. –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ –≤ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ, –Є–ї–Є –Я–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞

–Ч–∞–Љ–µ—В–Ї–Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—В—П. –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ –≤ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ, –Є–ї–Є –Я–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞

–Я–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л—Е —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ ¬Ђ—Б—О—А—А–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є¬ї, –љ–∞–Љ —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ—Б—М —З–µ—В—Л—А–µ —Б–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л—Е, –Љ–∞–є—Б–Ї–Є —В—С–њ–ї—Л—Е –Љ–∞—А—В–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –і–љ—П —В–µ–Ї—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤ –±–Њ–≥–Њ—Б–њ–∞—Б–∞–µ–Љ–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ –≥—А–∞–і–µ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ.

–Я—А–Њ—И–ї—Л–є —А–∞–Ј –Љ—Л –±—Л–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В —В–Њ–Љ—Г вАФ —В—А–Є –љ–µ–і–µ–ї–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –њ–Њ –≥–Њ—А–∞–Љ —О–≥–∞ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –њ—А–Є–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–∞—Д–∞–љ –Є –Ъ–∞–і–ґ–∞—А–∞–љ, —Г –Ґ–∞—В–µ–≤–∞, –њ–Њ –Ч–∞–љ–≥–µ–Ј—Г—А—Г –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Р—А—Ж–∞—Е–∞.

–Э–µ –Ј–љ–∞—О, —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –ї–Є –≤ —В–Њ–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ, –љ–Њ —Б–µ–є —А–∞–Ј –Љ—Л –≤—Л–ї–µ—В–∞–ї–Є –Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В–∞ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –Р. –°. –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –∞—Н—А–Њ—Д–ї–Њ—В—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ—А—В–Њ–Љ ¬Ђ–Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Ф–∞–ї—М¬ї (Boeing 737), –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –њ—А–Є—О—В–Є–ї –љ–∞—Б –Є –Х—А–µ–≤–∞–љ.¬†–Э–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Є —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П –Љ—Л –њ—А–Њ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї–Є —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—ГћБ—О —Й–µ–ї—М: –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤—Л–ї–µ—В–µ–ї–Є 11 –Љ–∞—А—В–∞ –≤ —З–∞—Б –љ–Њ—З–Є, –∞ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ —З–∞—Б–∞ —Г—В—А–∞ –љ–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В—Л –њ—А–Њ—И–ї–∞ –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –∞—В–∞–Ї–∞ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –і—А–Њ–љ–Њ–≤, –Є –∞—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В—Л –±—Л–ї–Є –љ–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—Л; –љ–Њ –Љ—Л —Г–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Ї –Х—А–µ–≤–∞–љ—Г. –Ш –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ, вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л–ї–µ—В–∞–ї–Є –Є–Ј –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є, –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П —Г—А–∞–≥–∞–љ, –Є —В—Г—А–±—Г–ї–µ–љ—В–љ–∞—П –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–љ–∞—П –њ–Њ—Б–∞–і–Ї–∞ –≤ –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–µ –љ–∞—Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Ј–±–Њ–і—А–Є–ї–∞.¬†

–Э–∞–і –Х—А–µ–≤–∞–љ–Њ–Љ. –§–Њ—В–Њ –Ґ–∞—В—М—П–љ—Л –Я–µ—А–µ—Ж, 2025 –≥. ¬†

–Ю—В –Ч–≤–∞—А—В–љ–Њ—Ж–∞ –і–Њ –Ч–≤–∞—А—В–љ–Њ—Ж–∞

–Р—Н—А–Њ–њ–Њ—А—В, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞—Е –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ –Ч–≤–∞—А—В–љ–Њ—Ж, –љ–∞–Љ –љ–µ —З—Г–ґ–Њ–є вАФ –Њ—В—Б—О–і–∞ –Љ—Л —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ –і–µ–љ—М –Љ–Њ–µ–≥–Њ 25-–ї–µ—В–Є—П –≤ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤. 22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1984 –≥–Њ–і–∞ вАФ —Г—В—А–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–ї–Є –≤ –°–µ–≤–∞–љ–µ, –і–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –≥—Г–ї—П–ї–Є –њ–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ, –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –њ–Њ–ї—Г–љ–Њ—З–Є –Ј–∞—Б–љ—Г–ї–Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–ї—С—В–µ –µ—Й—С –і–Њ –≤—Л–ї–µ—В–∞, –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Т –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–Љ –Њ—З–µ—А–Ї–µ-–≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–Р—А–Љ–µ–љ–Є—П, –С–Њ–≥ —В–≤–Њ—О –і—Г—И—Г —Е—А–∞–љ–ЄвА¶¬ї —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О, ¬Ђ–Ї–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ –Ч–∞–љ–≥–µ–Ј—Г—А—Г –±–ї–Є–Ј –Р—А—Ж–∞—Е–∞ –≥–Њ—А–∞–Љ–Є —Е–Њ–і–Є–ї–Є¬ї. –Э–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—О –і–Є–≤–Є—В—М—Б—П: —В–∞ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, —З—В–Њ –љ–∞ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Р—А—Ж–∞—Е (¬Ђ–°–Њ–ї–љ–µ—З–љ—Л–є –ї–µ—Б¬ї), –њ–Њ-—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ—Г–µ—В—Б—П –Ъ–∞—А–∞–±–∞—Е (¬Ђ–І—С—А–љ—Л–є —Б–∞–і¬ї).¬†–Ш —Б–љ–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П–Љ–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ, –Р—А–Љ–µ–љ–Є—П –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –љ–∞—Б —В–µ–њ–ї–Њ–Љ –Є —А–∞–і—Г—И–Є–µ–Љ. –С—Г–і—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ—Б—М. –†–Њ–і–љ–Њ–є –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —В—С–њ–ї—Л–є –Х—А–µ–≤–∞–љ: —Е–Њ—В—П –≤ —Е–Њ–і—Г —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –≤–∞–ї—О—В–∞, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–∞—П –і—А–∞–Љ, –љ–Њ—З–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥ —Б –њ—А–Є–ї–µ—В–µ–≤—И–Є–Љ–Є –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≥–Њ—Б—В—П–Љ–Є –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А —В–∞–Ї—Б–Є—Б—В–Њ–≤ –≤–µ–і—С—В –≤ —А—Г–±–ї—П—Е, вАФ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —З–µ—В—Л—А—С—Е —В—Л—Б—П—З, –њ–Њ—Б–ї–µ —А—П–і–∞ –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л—Е —З–Є—Б–µ–ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞ —В—Л—Б—П—З—Г –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–µ–Ј–і —Б—В–Њ–Є—В –њ—П—В—М—Б–Њ—В.

–Ч–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї –Љ–Є–љ—Г—В –µ–Ј–і—Л –і–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л —Г—Б–њ–µ–≤–∞–µ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, –љ–Њ –Є –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —Б –≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ –Њ—В—А—П–і–Є–ї –љ–Њ—З–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –µ–≥–Њ –Ј–Њ–≤—Г—В –Ґ–Є–≥—А–∞–љ, –Њ–љ –Љ–Њ–ї–Њ–ґ–µ –љ–∞—Б –ї–µ—В –љ–∞ –њ—П—В—М-–і–µ—Б—П—В—М, –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –њ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –≤ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —А–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –Р–°–°–†. –Ґ–Є–≥—А–∞–љ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–Љ—Г—А, –љ–Њ –Є –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –ї—Г—З—И–µ –ї–Є –ґ–Є–≤—С—В—Б—П –≤ –љ–Њ–≤–Њ–є –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є, —З–µ–Љ –њ—А–Є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –°–Њ—О–Ј–µ, –ї–Є—И—М –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞—З–∞–µ—В –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є. –Я–Њ—В–Њ–Љ, –њ–Њ–Љ–Њ–ї—З–∞–≤, –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є—В: ¬Ђ–Э–µ—В, –љ–µ –ї—Г—З—И–µ. –Ы—Г—З—И–µ вАФ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞¬ї. –Р —З—В–Њ –≤–∞—И–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П? вАФ ¬Ђ–Ч–∞—В–Є—Е–ї–∞ —Г–ґ–µ¬ї. –Р –Ї–∞–Ї –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—С–ґ—М? вАФ ¬Ђ–Х–є –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ. –Ю–љ–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–≥–Њ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–∞¬ї.¬†–Ґ–Є–≥—А–∞–љ —Б–µ—В—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–Є—В—М —Б—В–∞–ї–Њ —В—П–ґ–µ–ї–µ–є, —Ж–µ–љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л—И–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е: ¬Ђ–С–Њ–≥ –і–∞—Б—В, —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Г–і–µ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ¬ї. вАФ –Ґ–Є–≥—А–∞–љ –≤–Ј–і—Л—Е–∞–µ—В.¬†

–Э–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, –Х—А–µ–≤–∞–љ

–Р –≤–Њ—В –Є —Г–ї–Є—Ж–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞. –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞, вАФ –∞ –љ–µ ¬Ђ–Є–Ј–Љ–µ–љ—Й–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–≤–∞—А–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Ь–∞–Ј–µ–њ—Л, –љ–µ –Ї–Њ—И–Ї–Њ–і–∞–≤–∞ –С–∞–љ–і–µ—А—Л, –љ–µ –µ—Й–µ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Г–њ—Л—А—П, –ґ–Є–≤–Њ–і–µ—А–∞, —И—Г—Ж–Љ–∞–љ–∞, —Н—Б—Н—Б–Љ–∞–љ–∞ –≤—А–Њ–і–µ –®—Г—Е–µ–≤–Є—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–Њ—В–Њ–≤ –±—Л–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є—В—М 20 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–µ–≤ —А–∞–і–Є ¬Ђ–љ—Н–Ј–∞–ї—Н–ґ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї! –Т –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–љ–Њ–Љ —Б—Г–Љ—А–∞–Ї–µ, –≤–Њ–ї–љ—Г—П—Б—М –Њ—В –љ–µ–≤–µ–і–µ–љ—М—П, –Љ—Л –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –∞—А–Ї—Г —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞ –Є–Ј —В—С–Љ–љ–Њ-—Д–Є–Њ–ї–µ—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В—Г—Д–∞, –≥–і–µ –љ–∞–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ —Б–љ—П—В—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —Г –Ї–ї—О—З–∞-—Б–µ–є—Д–∞ —А–∞–Ј–≥–∞–і–∞—В—М –Ј–∞–≥–∞–і–Ї—Г –∞—А–µ–љ–і–Њ–і–∞—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–µ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Ј–≤–∞–ї–Є –Ґ–Є–≥—А–∞–љ.

–Э–∞—И –і–Њ–±—А—Л–є –∞–љ–≥–µ–ї

–°—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –∞—А–Љ—П–љ –≤ –Љ–Є—А–µ вАФ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –і–µ—Б—П—В—М, –∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є вАФ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А—С—Е –Љ–ї–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ—А–Є—З—С–Љ –≤ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В 1,1 –Љ–ї–љ. –Ф–ї—П –љ–∞—Б –і–Њ–±—А—Л–Љ –њ—Г—В–µ–≤–Њ–і–љ—Л–Љ –∞–љ–≥–µ–ї–Њ–Љ –Є —Б—В–∞–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–∞ –≤–µ—Б–µ–љ–љ—О—О –µ—А–µ–≤–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –µ–Љ—Г –Љ—Л –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Р—А–Љ–µ–љ–Є—О, –∞ –љ–µ –≤ –Ї–∞–Ї—Г—О-–ї–Є–±–Њ –Є–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г –Є–ї–Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Э–∞—И ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є—З–µ—В—Л—А—С—Е–ї–µ—В–љ–Є–є¬ї –µ—А–µ–≤–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Т–µ—А–≥–Є–ї–Є–є –Ј–∞–≥–Њ–і—П –њ—А–Њ—В–Њ—А–Є–ї —В—А–µ–±—Г–µ–Љ—Л–µ –љ–∞–Љ –њ—Г—В–Є –Є —Б–≤—П–Ј–∞–ї —Б–Њ –Ј–і–µ—И–љ–Є–Љ–Є —О—А–Є—Б—В–∞–Љ–Є.¬†–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –і—А—Г–ґ–±–∞ –љ–∞—И–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ—А–Є—П–Ј–љ–µ–є. –†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ –Є–Ј—Г–Љ–ї—П—В—М—Б—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–µ–љ—М, –±—Г–і—Г—З–Є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–µ–і–Ї–Є–Љ –Ј–љ–∞—В–Њ–Ї–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞, –њ–Є—И–µ—В –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—В—М–Є –Є –Ї–љ–Є–≥–Є –љ–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г, –∞ –≤ –∞—Б–њ–Є—А–∞–љ—В—Г—А–µ –Х—А–µ–≤–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ —Б–Њ–Ј–Є–і–∞–µ—В –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є—О (–њ–µ—А–µ—А–∞—Б—В–∞—О—Й—Г—О –≤ –Ї–љ–Є–≥—Г) –Њ –њ–Њ—Н—В–µ –Ш–ї—М–µ –°–µ–ї—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ! –†–∞–Ј–≤–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–µ —А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ–љ–Є—О, –µ—Б–ї–Є —Б–∞–Љ –ї—О–±–Є—И—М –≤—Б—С —Н—В–Њ —Б —О–љ–Њ—Б—В–Є, –љ—Л–љ—З–µ —П–≤–ї—П–µ—И—М—Б—П –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н—Б—Б–µ –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ –њ–Њ—Н—В–∞—Е, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Т –њ–µ—А–≤—Л–є –ґ–µ –і–µ–љ—М –љ–∞—И –і—А—Г–≥ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї ¬Ђ–≤–µ—З–µ—А–љ–Є–є –≤—Л–±–Њ—А¬ї: –њ–Њ–є—В–Є –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –•–∞—З–∞—В—Г—А—П–љ–∞ –Є–ї–Є –њ–Њ—Б–Є–і–µ—В—М –Ј–∞ –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–Љ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ. ¬Ђ–Ы–Є—И—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є / –°–љ–Є–Љ–∞—О—В, –Ї–∞–Ї —А—Г–Ї–Њ–є, –Љ–Њ—О –њ–µ—З–∞–ї—М¬ї, вАФ –Є–Ј—А–µ–Ї —И–µ–Ї—Б–њ–Є—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –†–Њ–Љ–µ–Њ —Г—Б—В–∞–Љ–Є –Я–∞—Б—В–µ—А–љ–∞–Ї–∞, –љ–Њ –Љ—Л –≤ —В–Њ—В ¬Ђ—В–Є—Е–Є–є –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤—Л–є –≤–µ—З–µ—А¬ї –њ–Њ—И–ї–Є ¬Ђ–і—А—Г–≥–Є–Љ –њ—Г—В—С–Љ¬ї. –Ф–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—Б—П вАФ –Љ—Л, –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ, –і–∞–ї–Є —Б–ї–∞–±–Є–љ—Г: —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ —Г—Б—В–∞–ї–Є –Њ—В –љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–ї—С—В–∞, –љ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї–Є –њ–µ—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Р—А–∞–Љ—Г –Ш–ї—М–Є—З—Г, –∞ —Б–µ–ї–Є –њ–Њ–њ–Є–≤–∞—В—М –Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–њ–Є—В–Ї–Є вАФ –њ–µ—А—Б–Є–Ї–Њ–≤—Л–є –Є —В—Г—В–Њ–≤—Л–є, вАФ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й—С–љ–љ–Њ –Њ—В—В–µ–љ—П—П –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є–≥—А–∞–і—Г—Б–љ–Њ–µ –ґ–ґ–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А—В–∞–љ–Є –љ–µ–Њ–њ–Є—Б—Г–µ–Љ–Њ–є ¬Ђ–∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Е–∞—И–ї–∞–Љ–ЊћБ–є¬ї, –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ –њ–Њ —А–µ—Ж–µ–њ—В—Г –±–∞–±—Г—И–Ї–Є –Є –њ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А—И–Њ—З–Ї–∞—Е.

–Я—А–Њ—Б—В–Є, –Р—А–∞–Љ –Ш–ї—М–Є—З, –љ–∞–Ј–Њ–≤—Г —Е–Њ—В—П –±—Л –Є–љ–≥—А–µ–і–Є–µ–љ—В—Л —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є —Е–∞—И–ї–∞–Љ—Л, –њ–Њ–ї—Г–Є–Љ–њ—А–Њ–≤–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї —Б—В–Є—Е–Є: ¬Ђ–У–Њ–≤—П–і–Є–љ–∞, —В–Њ–Љ–∞—В–љ–∞—П –њ–∞—Б—В–∞, –Њ—Б—В—А—Л–є –Є —Б–ї–∞–і–Ї–Є–є –њ–µ—А—З–Є–Ї–Є, –ї—Г–Ї, —З–µ—Б–љ–Њ–Ї, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Є–і–Њ—А, –љ—Г –Є –Ј–µ–ї–µ–љ–Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є –њ–Њ–±–Њ–ї—М—И–µ вАФ –Ї–Є–љ–Ј—Л, —Г–Ї—А–Њ–њ–∞, –±–∞–Ј–Є–ї–Є–Ї–∞ etc. –Я–Њ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О¬ї. –Ґ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Ч–∞—А–∞—В—Г—Б—В—А–∞ (–Ј–∞—З—С—А–Ї–љ—Г—В–Њ). –Ґ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –љ–∞—И –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –і—А—Г–≥, –Ї—Г–і–µ—Б–љ–Є–Ї —Е–∞—И–ї–∞–Љ—Л. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ, –ї—О–±–Є—В–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, —Н—В–Њ –Є–Љ—П вАФ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –®–∞–Ї–∞—А—П–љ. –С—Л—В—М –µ–Љ—Г –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Њ–Љ.¬†

–Я–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –®–∞–Ї–∞—А—П–љ

вА¶–Ґ—А–µ—В–Є–є –Њ–±—Й–Є–є –≤–µ—З–µ—А –±—Л–ї –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ –≤–Ї—Г—Б–љ—Л–Љ —В–Њ—А—В–Њ–Љ, —Г–≤–µ–љ—З–∞–љ–љ—Л–Љ —В—А–µ–Љ—П –≤–Є—И–µ–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Є —В—А–µ—Е—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞—З–∞–є–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і–Њ–є, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Л —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ, —Б—В—А–Њ—Д–∞–Љ–Є, –Ј–∞—В–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ —З–Є—В–∞–ї–Є —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Н—В–Њ–≤ вАФ ¬Ђ—В–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ, —В–Њ –њ–Њ–≤—А–Њ–Ј—М, –∞ —В–Њ –њ–Њ–њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ¬ї. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –±—Л–ї–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞ –Є ¬Ђ—Б–µ–ї—М–≤–Є–љ—Б–Ї–∞—П¬ї –њ–Њ—Н–Љ–∞ ¬Ђ–£–ї—П–ї–∞–µ–≤—Й–Є–љ–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –≥—А–µ–Љ–µ–ї–∞-–≥—А–Њ–Љ—Л—Е–∞–ї–∞, –∞ –љ—Л–љ–µ, —Г–≤—Л, –≤—А—П–і –ї–Є –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В –і–∞–ґ–µ –Є–Љ—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Ј–∞—Г—А—П–і–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж–∞ –°–Є–Љ—Д–µ—А–Њ–њ–Њ–ї—П вАФ –Ш–ї—М–Є –°–µ–ї—М–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Р –≤–Ј—П—В—М, –љ–∞–≤—Б–Ї–Є–і–Ї—Г, —Е–Њ—В—П –±—Л —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Н–Љ–µ –і–∞–і—Г—В —Б—В–Њ –Њ—З–Ї–Њ–≤ –≤–њ–µ—А—С–і –Љ–∞—И—Г—Й–µ–Љ—Г –Ї–Њ—Б—В—М–Љ–Є —А—Н–њ–µ—А—Г:¬†

–С–∞—А–∞–±–∞–љ—Л –≤ –±–∞–љ—В–µ,

–°–ї–∞–≤—Г –±–∞—А–∞–±–∞–љ—М—В–µ!

–С–∞—А–∞–±–∞—А–∞–±–∞ћБ–љ—М—В–µ

–Т–Њ –≤–µ—Б—М. –°–≤–Њ–є. –†–∞–ґ.

–Э–Є¬†

–Т –Я—А–Њ–≤–∞–љ—Б–µ,

–Э–Є

–Т –С—А–∞–±–∞ћБ–љ—В–µ

–Э–µ—В –±–∞—А–∞–±–∞–љ—Й–Є–Ї–Њ–≤

–Ґ–∞–Ї–Є—Е. –Ъ–∞–Ї. –Э–∞—И.

–Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –°–∞—А—М—П–љ

–Э–∞–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ. –Р –љ–∞–Љ –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ вАФ –≤—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –і–љ—П —Б–≤–µ—В–Є–ї–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ, –Њ–і–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –њ–Њ-–ї–µ—В–љ–µ–Љ—Г. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–Є—П–ї–Њ вАФ —Б –љ–µ–±–µ—Б, —Е–Њ–ї–Љ–Њ–≤, –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤—Л—Е –ї–Є—Ж –≥–Њ—А–Њ–ґ–∞–љ, –Є–Ј –Њ–Ї–Њ–љ. –ѓ –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, –±—Л–ї ¬Ђ–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –°–∞—А—М—П–љ¬ї. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, –Њ –°–∞—А—М—П–љ–µ: –љ–∞—И–∞ —Г—О—В–љ–∞—П –Є –Љ–Є–ї–∞—П –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Ї–∞ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ –і–≤—Г—Е —И–∞–≥–∞—Е –Њ—В —Г–ї–Є—Ж—Л –Ь–∞—А—В–Є—А–Њ—Б–∞ –°–∞—А—М—П–љ–∞ –Є –≤ —З–µ—В—Л—А—С—Е —И–∞–≥–∞—Е –Њ—В –Ф–Њ–Љ–∞-–Љ—Г–Ј–µ—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞. –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–љ—М –Љ—Л –њ–Њ—И–ї–Є –Ї –°–∞—А—М—П–љ—Г. –Ъ—А–∞—Б–Є–≤—Л–є —В—А—С—Е—Н—В–∞–ґ–љ—Л–є –і–Њ–Љ–Є–Ї, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –≥–µ–љ–Є—О, –≤–Њ–Є—Б—В–Є–љ—Г ¬Ђ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–≤—И–µ–Љ—Г –≤—Б–µ—Е¬ї, –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –і–∞–≤–љ–Њ –±—Л–ї –Њ—Б–љ–∞—Й—С–љ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ —Б—В–µ–Ї–ї—П–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–Љ –ї–Є—Д—В–Њ–Љ –Є –Ї—А—Г—В–Њ–є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ–є. –≠–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–∞—П –≤—Б–µ —Н—В–∞–ґ–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–µ—А—Е—Г, —Б —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –°–∞—А—М—П–љ–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –Љ—Л —Б —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –і–∞–≤–љ–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е, —З—В–Њ-—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞. –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–ґ–µ, –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ь–∞—А—В–Є—А–Њ—Б–∞ –°–∞—А–Ї–Є—Б–Њ–≤–Є—З–∞, –љ–∞–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Є—З–∞–≤–∞—П —Б–µ–і–∞—П –і–∞–Љ–∞, –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ—С–љ–љ–∞—П –≤ –±–Њ—А–і–Њ –љ–∞ —А–Њ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ —Д–Њ–љ–µ, вАФ –Р–љ–љ–∞ –Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–∞, –Є —З—В–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ.¬†

–Ь.–°–∞—А—М—П–љ, –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Р.–Р—Е–Љ–∞—В–Њ–≤–Њ–є.¬†–Т –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ь.–°–∞—А—М—П–љ–∞

–Ю—В—А–∞–і–љ–Њ –њ–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М —Б —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є-—А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є (–љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –≤ ¬Ђ—А–∞–±–Њ—В–µ¬ї –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –°–∞—А—М—П–љ–∞ вАФ –ґ–Є–≤–∞—П, –±–µ–Ј —А–∞–Љ—Л), –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –Ј–∞–ї, –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ—Л—Е –≥–Њ—А–љ–Є—Е —Б—Д–µ—А –Ї –љ–∞–Љ –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–Ї–љ—Г–ї–∞ –Љ–Є–ї–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ вАФ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М –Ф–Њ–Љ–∞-–Љ—Г–Ј–µ—П –°–Њ—Д—М—П –°–∞—А—М—П–љ, –≤–љ—Г—З–Ї–∞ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞ (–і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—Г–Ј–µ—П —Б–ї—Г–ґ–Є—В –µ—С —Б—В–∞—А—И–∞—П —Б–µ—Б—В—А–∞ –†—Г–Ј–∞–љ–∞).

–°.–Ь–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Є –°.–°–∞—А—М—П–љ –≤ –і–Њ–Љ–µ-–Љ—Г–Ј–µ–µ –Ь.–°–∞—А—М—П–љ–∞

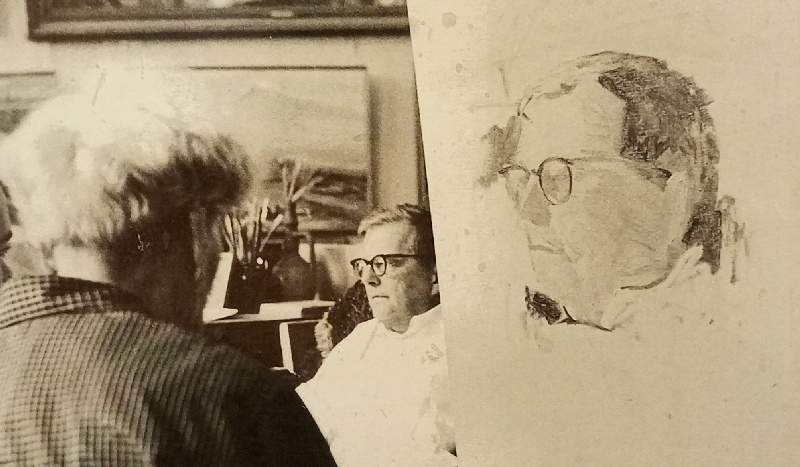

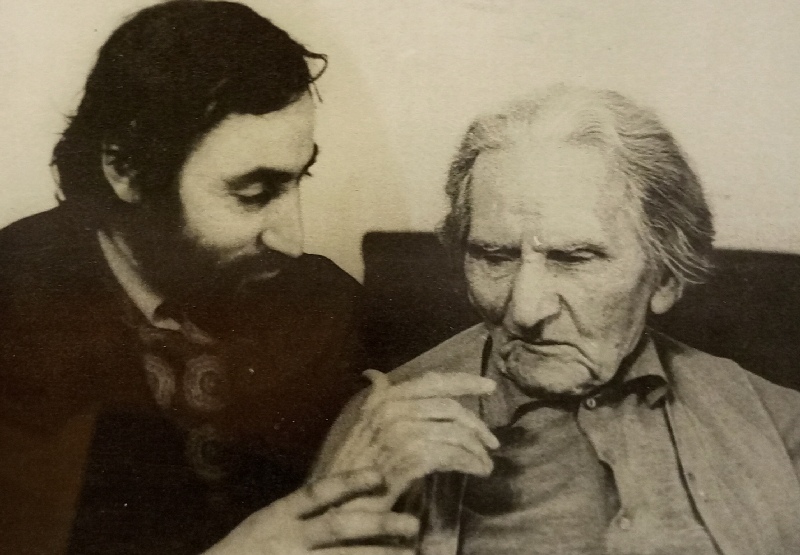

–°–Њ—Д—М—П –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤–љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–∞ –љ–∞—И–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д–Њ—В–Њ. –С–Њ–ї–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–љ–Є–Љ–Ї–Є, –≥–і–µ –°–∞—А—М—П–љ –њ–Є—И–µ—В –њ–Њ—А—В—А–µ—В –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Є, —Г–ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ, —Б–Є–і–Є—В —А—П–і–Њ–Љ —Б —З–µ—А–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–і—Л–Љ –Ь–Є–љ–∞—Б–Њ–Љ –Р–≤–µ—В–Є—Б—П–љ–Њ–Љ, –љ–Њ–≤—Л–Љ –≥–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є, —Б—З–Є—В–∞–≤—И–Є–Љ —Б–µ–±—П —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞; –Њ–љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–∞–ї–Є—Б—М, –Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є –≥–µ–љ–Є–є —Г–≤–µ—А—П–ї, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –њ–Њ—З–µ—А–њ–љ—Г–ї –Њ—В —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ.

–°–∞—А—М—П–љ —А–Є—Б—Г–µ—В –®–Њ—Б—В–∞–Ї–Њ–≤–Є—З–∞, —Д–Њ—В–Њ –Є–Ј —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –і–Њ–Љ–∞-–Љ—Г–Ј–µ—П –Ь.–°–∞—А—М—П–љ–∞.¬†

–Ь–Є–љ–∞—Б –Р–≤–µ—В–Є—Б—П–љ –Є –Ь–∞—А—В–Є—А–Њ—Б –°–∞—А—М—П–љ, —Д–Њ—В–Њ –Є–Ј —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –і–Њ–Љ–∞-–Љ—Г–Ј–µ—П –Ь.–°–∞—А—М—П–љ–∞

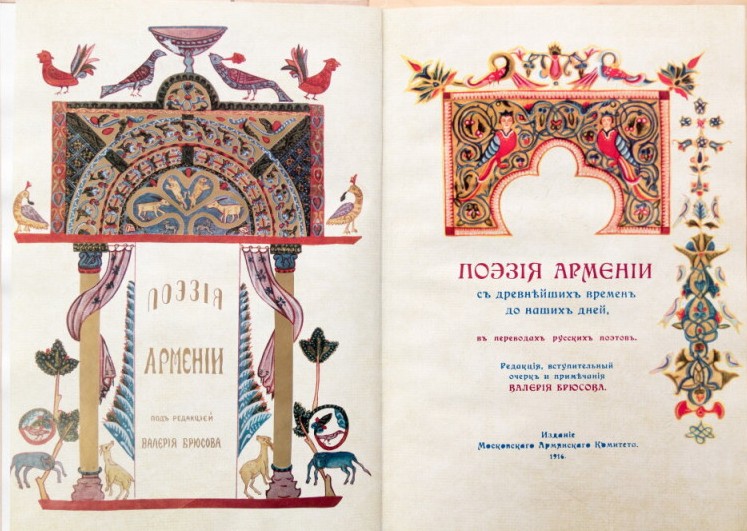

–Т–≥–ї—П–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –°–∞—А—М—П–љ—Г —Б –∞–≤—В–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–Љ –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–≤–∞–і–Є–ї–Є—Б—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –Є–љ—Б–Ї—А–Є–њ—В–Њ–Љ, –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –Ф–ґ–Њ–љ –°—В–µ–є–љ–±–µ–Ї, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є —Д—А–Њ–љ—В–Є—Б–њ–Є—Б, –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ї –∞–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є ¬Ђ–Я–Њ—Н–Ј–Є—П –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є —Б –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Є –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є¬ї, –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є—Б—П –Т–∞–ї–µ—А–Є–µ–Љ –С—А—О—Б–Њ–≤—Л–Љ. –Э–∞–і –љ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –њ–Њ—Н—В—Л –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –њ–Њ–і—Б—В—А–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –њ–Њ—Н—В –Ґ—Г–Љ–∞–љ—П–љ —Б–Њ—В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є.

–Р–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞—Е, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –Т. –С—А—О—Б–Њ–≤—Л–Љ.

–Ґ–Є—В—Г–ї –Є –∞–≤–∞–љ—В–Є—В—Г–ї, –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ь.–°–∞—А—М—П–љ–Њ–Љ. –Ш–Ј —Н–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –і–Њ–Љ–∞-–Љ—Г–Ј–µ—П –Ь. –°–∞—А—М—П–љ–∞

–Р–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–ї–∞ –Љ–љ–µ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї—Г вАФ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Х—А–µ–≤–∞–љ—Б–Ї–Є–є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –љ–Њ—Б–Є—В –Є–Љ—П –С—А—О—Б–Њ–≤–∞ –Є –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Б–Ї—Г—З–љ–Њ–Љ—Г ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–њ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї (—А–∞–±–Њ—В–∞ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–∞ –Р—А—Л –°–∞—А–≥—Б—П–љ–∞) —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤–Њ–Ј–ї–µ –≤—Е–Њ–і–∞ –≤ –Ј–і–∞–љ–Є–µ –≤—Г–Ј–∞. –Я—А–Є—З–µ–Љ —Г –њ–µ—А–µ–Ї—А—С—Б—В–Ї–∞ —Г–ї–Є—Ж –°–∞—А—М—П–љ–∞ –Є –Ґ—Г–Љ–∞–љ—П–љ–∞, –Ю–≤–∞–љ–µ—Б–∞ –Ґ–∞–і–µ–≤–Њ—Б–Њ–≤–Є—З–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –С—А—О—Б–Њ–≤ –≤ –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –§–∞–і–і–µ–µ–≤–Є—З–µ–Љ.

.jpg)

–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Т.–С—А—О—Б–Њ–≤—Г –≤ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ

–Х—А–µ–≤–∞–љ—Ж—Л –Є –Х—А–µ–≤–∞–љ—Ж–Є

–Р—А–Љ—П–љ—Б–Ї–∞—П —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–∞, –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –Ї–∞–Љ–љ—О, вАФ –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ, вАФ —А–∞–±–Њ—В—Л —Б –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Љ–µ–љ—П –≤ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і. –Ъ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П —Б —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –Ї–љ—П–Ј—О-–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—О –Ф–∞–≤–Є–і-–С–µ–Ї—Г –≤ –Ъ–∞—Д–∞–љ–µ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—О –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—О –Ь–µ—Б—А–Њ–њ—Г –Ь–∞—И—В–Њ—Ж—Г –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ вАФ –≤ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –µ—А–µ–≤–∞–љ—Б–Ї–Є–µ: –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А—Г –Ъ–Њ–Љ–Є—В–∞—Б—Г –Є –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—О –£–Є–ї—М—П–Љ—Г –°–∞—А–Њ—П–љ—Г (—Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А –Ф–∞–≤–Є–і –Х—А–µ–≤–∞–љ—Ж–Є), –≤–ґ–Є–≤–ї—С–љ–љ—Л–µ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї—Г—О —Б—А–µ–і—Г –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ, –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ. –Ґ–Њ –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є –Њ –Љ–∞–ї—Л—Е —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є.¬†

–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –°–∞—А–Њ—П–љ—Г.¬†–Э–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –°–∞—А—М—П–љ–∞

–Ш –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е, –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –Њ—Б–∞–љ–Ї–µ –Є –њ–Њ–і–∞—З–µ –µ—А–µ–≤–∞–љ—Ж–µ–≤ —З—Г–≤—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≤–µ–Ї–Њ–≤–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–∞—П —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г–≤—И–∞—П –Є –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –і–µ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ. –Ф–∞–ґ–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є, –ї—М—О—Й–Є–µ—Б—П –Є–Ј —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—С—А—В—Л—Е –љ–∞ —В—А–Њ—В—Г–∞—А—Л —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–Њ–≤, –±–Є—Б—В—А–Њ –Є –Ї–∞—Д–µ, вАФ —Н—В–Њ –љ–µ ¬Ђ–њ–ї—П—Б–Ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є¬ї –Є ¬Ђ–і—М—П–≤–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —В–µ–љ—М–Ї–∞–љ—М–µ¬ї, –Ї–∞–Ї –±—Л–≤–∞–µ—В —Г –љ–∞—Б, –∞ –≥—А—Г—Б—В–љ—Л–є –Ї–Њ—Б–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і—Г–і—Г–Ї –Є–ї–Є, —З—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є–ї–Њ –Є –њ–Њ—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї–Њ, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —И–∞–љ—Б–Њ–љ вАФ –°–∞–ї—М–≤–∞—В–Њ—А–µ –Р–і–∞–Љ–Њ, –Ф–ґ–Њ –Ф–∞—Б—Б–µ–љ –Є–ї–Є –®–∞—А–ї—М –Р–Ј–љ–∞–≤—Г—А. –Ь—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—П –њ–µ–≤—Ж–∞ вАФ –Р–Ј–љ–∞–≤—Г—А—П–љ (–Ї–∞–Ї –Є –Є–Љ—П –Љ–∞—А–Є–љ–Є—Б—В–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –Р–є–≤–∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ вАФ –Ю–≤–∞–љ–µ—Б –У–∞–є–≤–∞–Ј—П–љ), –љ–Њ –ї—О–±–Є–Љ –Љ—Л –Є—Е, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П, –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ —Н—В–Њ.¬†–У–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –Х—А–µ–≤–∞–љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–µ –ґ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Я—А–∞–≥–∞, –≥–і–µ –Є–Ј –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Є –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –Ь–Њ—Ж–∞—А—В, –У–∞–є–і–љ, –Ф–≤–Њ—А–ґ–∞–Ї, –Ь—Л—Б–ї–Є–≤—З–µ–Ї.¬†

–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б–∞¬†

–Ь–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–љ–Є–Ї –Х—А–µ–≤–∞–љ –ґ–Є–≤—С—В —Г—О—В–љ–Њ–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б–µ–Љ—М—С–є. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В –≤—Б–µ—Е, –≤—Б–µ –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤—Л —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є вАФ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞—О—В—Б—П, —Г–ї—Л–±–∞—О—В—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В–µ –њ–Њ —В—А–Њ—В—Г–∞—А—Г –Љ–Є–Љ–Њ –Ї–∞—Д–µ—И–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤, –Ј–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і –њ—М—С—В –Ї–Њ—Д–µ, –њ–Є–≤–Њ –Є–ї–Є –≥–ї—П–і–Є—В –≤ –љ–Њ—Г—В–±—Г–Ї–Є; –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї вАФ –і–≤–µ –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є –Є –і–≤–∞ –њ–∞—А–љ—П, –њ–Њ–њ–Є–≤–∞—П –Ї–Њ—Д–µ, ¬Ђ—Б–Є–і–µ–ї–Є –≤ –љ–Њ—Г—В–∞—Е¬ї –Є –≤–µ—Б–µ–ї–Њ –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–ї–Є—Б—М –љ–∞ –љ–∞—Б. –Э–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г: –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є —В—А–Њ—В—Г–∞—А–∞, –∞ –Њ–љ–Є –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Х—А–µ–≤–∞–љ–∞ —Г–Ј–Ї–Њ–≤–∞—В—Л, —Б—В–Њ–Є—В –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Є–Ј –њ—П—В–Є-—И–µ—Б—В–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ, –њ—А–Є—З—С–Љ –і–≤–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е вАФ –≤ –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ, –Є–і—С—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–∞–Ј–і—Г–Љ—З–Є–≤–∞—П –±–µ—Б–µ–і–∞, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–Є–Ї—Г–і–∞ –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є—В—Б—П, –і–∞—А–Њ–Љ —З—В–Њ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–љ—П –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤.

–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —З—Г—В—М –ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б—Л –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї–µ, –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –†–∞—Д–∞—Н–ї–∞ –Ы–µ–≤—З–Є–љ–∞, —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–∞ –Ь–∞—А—И–∞–ї–∞ –С–∞–≥—А–∞–Љ—П–љ–∞. –Т—Б–µ –µ—А–µ–≤–∞–љ—Ж—Л –њ—А–Њ —В–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞—О—В, –Є —В–∞–Ї –Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: ¬Ђ—В–∞–Љ, –≥–і–µ –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б—Л¬ї, ¬Ђ–љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –љ–Њ—В–∞—А–Є—Г—Б–Њ–≤¬ї. –ѓ –Є–Љ–µ–ї –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Г –і–µ–≤—Г—И–Ї–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —В—Г–і–∞ –њ—Г—В—М, –њ—А–Њ–є–і—П –≤–і–Њ–ї—М —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–∞–љ–Є—П –Љ—Г–Ј–µ—П –Ґ—Г–Љ–∞–љ—П–љ–∞; –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —П –Ј–∞–і–∞–ї —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ вАФ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є –њ–µ—И–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М —Б–µ–Ї—Г–љ–і –Ј–∞–Ј–µ–ї–µ–љ–µ–ї –≥–ї–∞–Ј —Б–≤–µ—В–Њ—Д–Њ—А–∞, –љ–Њ –і–µ–≤—Г—И–Ї–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ–љ—П–ї–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞—Б –і–Њ –Є—Б–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –Ш–Ј—К—П—Б–љ—П–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є –і–Њ –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –ґ–Є–ї–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Ю—В–Ј—Л–≤—З–Є–≤–∞—П, –і–Њ–±—А–Њ—Б–µ—А–і–µ—З–љ–∞—П –Ї—А–∞—Б–∞–≤–Є—Ж–∞ –Р–љ–∞–Є—В.

–Х—А–µ–≤–∞–љ —Б—В–∞—А—Л–є –Є –љ–Њ–≤—Л–є

–Ш —Б–љ–Њ–≤–∞ вАФ –Њ —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—Е. –£–ї–Є—Ж—Л –Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –љ–Њ—Б—П—В –Є–Љ–µ–љ–∞ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–є. –Ъ–∞—А—В—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ 29 –ї–µ—В —Б—В–∞—А—И–µ –†–Є–Љ–∞, —З–Є—В–∞–µ—И—М, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–Њ–љ—М—П–Ї –њ—М—С—И—М. –Ш–ї–Є –±–∞–ї—М–Ј–∞–Љ. –Я—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В –Ь–µ—Б—А–Њ–њ–∞ –Ь–∞—И—В–Њ—Ж–∞, –°–∞—П—В-–Э–Њ–≤–∞, —Г–ї–Є—Ж–∞ –•–∞—З–∞—В—Г—А–∞ –Р–±–Њ–≤—П–љ–∞ (–њ–Њ—З—В–Є —З–µ—В—Л—А–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –љ–Њ—Б–Є–≤—И–∞—П –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П вАФ –≤ —З–µ—Б—В—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ III), –Р—А–∞–Љ–∞ –•–∞—З–∞—В—Г—А—П–љ–∞, –Ю–≤–∞–љ–µ—Б–∞ –Ґ—Г–Љ–∞–љ—П–љ–∞ –Є, –Ї –Љ–Њ–µ–є –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В–Є, –Ь–Є–љ–∞—Б–∞ –Р–≤–µ—В–Є—Б—П–љ–∞. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г-–Љ—Г–Ј–µ–є –Р–≤–µ—В–Є—Б—П–љ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ–і–љ–µ–є –љ–Њ—З—М—О 1972 –≥. —Б–≥–Њ—А–µ–ї–Є –њ–Њ–ї—В–Њ—А—Л —Б–Њ—В–љ–Є –ї—Г—З—И–Є—Е –Ї–∞—А—В–Є–љ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞, –Љ—Л —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞—В—М –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј вАФ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –Њ–± —Г–Ј–Ї–Є—Е —В—А–Њ—В—Г–∞—А–∞—Е: –≤ 1975 –≥. —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–Є—П –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —В—А–Њ—В—Г–∞—А–µ –љ–∞—Б–Љ–µ—А—В—М —Б–±–Є–ї –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М.

–Я—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В –Ь–∞—И—В–Њ—Ж–∞, –±—Г–і—Г—З–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л, —И–Є—А–Є–љ–Њ–є –Є –љ–µ—Г—О—В–Њ–Љ –љ–µ –њ—Г–≥–∞–µ—В. –Я–Њ –љ–µ–Љ—Г –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–±–Є–ї–Є–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е. –Ь—Л –њ–Њ—Б–Є–і–µ–ї–Є –љ–∞ –ї–∞–≤–Њ—З–Ї–µ –≤ —Б–Ї–≤–µ—А–Є–Ї–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–њ–µ—А–љ—Л–Љ —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є–µ–є вАФ –≤ –≤–Є–і—Г –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –Њ—Б–ї–µ–њ—И–µ–Љ—Г –Њ—В –≥–Њ—А—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А—Г –Ъ–Њ–Љ–Є—В–∞—Б—Г (–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –Є–Љ—П –°–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–љ –Ъ–µ–≤–Њ—А–Ї –°–Њ–≥–Њ–Љ–Њ–љ—П–љ). –Ш —Б–Ї–≤–µ—А, –Є –Х—А–µ–≤–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Њ—А–Є—П –љ–Њ—Б—П—В –µ–≥–Њ –Є–Љ—П.

–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ъ–Њ–Љ–Є—В–∞—Б—Г

–Я–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї—Г —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В–Њ—А–∞ –Р—А—Л –Р—А—Г—В—О–љ—П–љ–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Є–є –Ъ–Њ–Љ–Є—В–∞—Б —Б–Є–і–Є—В, –Њ—В–Ї–Є–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, –љ–∞ —Б—В–≤–Њ–ї–µ –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—П —В–µ –±–Њ–ї—М –Є –≥—А—Г—Б—В—М, —З—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Є –Т–∞—А–і–∞–њ–µ—В–∞ вАФ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–љ–∞—Е-–њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї вАФ –≤—Б—О –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М. –Р–±—А–Є–Ї–Њ—Б –≤ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є вАФ –Ј–љ–∞–Ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, –љ–Њ –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤ –Х—А–µ–≤–∞–љ–µ –≤—А—Г—З–∞—О—В –≤ –љ–∞–≥—А–∞–і—Г ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б¬ї, –∞ –љ–µ ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В—Г—О –њ–∞–ї—М–Љ–Њ–≤—Г—О –≤–µ—В–≤—М¬ї, –Ї–∞–Ї –≤ –Ъ–∞–љ–љ–∞—Е. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Є–Ј –Ъ–Є—В–∞—П —З–µ—А–µ–Ј –Р—А–Љ–µ–љ–Є—О. –Х–≥–Њ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ Prunus armeniaca. –¶–≤–µ—В –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Д–ї–∞–≥–µ.¬†–Т –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б вАФ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–Љ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Д—А—Г–Ї—В; —Н—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –µ—С –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Р –Є–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –њ–Њ—Н—В —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–Є–≤–Њ-–њ–ї–Њ–і–µ —Б–Ї—А—Л—В—Г—О –і–Њ –њ–Њ—А—Л –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О; –Љ–Њ—П —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ—П—П –і–Њ—З—М –ї–µ—В –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –Њ—В –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Р–±—А–Є–Ї–Њ—Б¬ї –і–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј:¬†

вА¶–С—А—Л–Ј–љ—Г–ї —Б–Њ–Ї –Є —Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—М—О –Њ—В—З–∞—Б—В–Є

–°–і–≤–Є–љ—Г–ї –њ—А–Є–Ї—Г—Б –≤ –ї–Є–њ–Ї–Є–є –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б.

–Т–Њ—В —В–≤–Њ—С –Њ—А–∞–љ–ґ–µ–≤–Њ–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ вАФ

–Я–µ—А–µ—Б–њ–µ–ї—Л–є –Ї–Њ—Б–Љ–Њ—Б, –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б.

–°—А—Г–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–µ –Ъ–Њ–Љ–Є—В–∞—Б—Г —З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј –∞—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Њ—В —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є —А–µ–Ј–љ–Є, —Г—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–є —В—Г—А–Ї–∞–Љ–Є –≤ 1915 –≥–Њ–і—Г. –Т–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–µ –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–∞—П—В–µ–ї—П.

–У—Г–ї—П—П –њ–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Г –Ь–∞—И—В–Њ—Ж–∞, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–є—В–Є –≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Г—О –њ–Њ–љ—З–Є–Ї–Њ–≤—Г—О, —Г–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Г—О —Г –µ—А–µ–≤–∞–љ—Ж–µ–≤ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–≤. –°—О–і–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є, —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–∞–є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—В –њ–Њ–і—А—Г–ґ–Ї–Є вАФ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –њ–Њ–ї–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П –њ–Њ–љ—З–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞—З–Є–љ—С–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї—Г–±–љ–Є–Ї–Њ–є, –≤–∞–љ–Є–ї—М—О, —И–Њ–Ї–Њ–ї–∞–і–љ—Л–Љ –Ї—А–µ–Љ–Њ–Љ –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є–Ј–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є —Б–∞—Е–∞—А–љ–Њ–є –њ—Г–і—А–Њ–є. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–ї–∞—Б—В—С–љ—Л ¬Ђ–њ–Њ–ї–Є—А—Г—О—В¬ї –њ–Њ–љ—З–Є–Ї–Є –Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ—Л–Љ. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Т–µ—А–≥–Є–ї–Є–є –Є –љ–∞—Б –њ—А–Є–≤—С–ї –≤ –њ–Њ–љ—З–Є–Ї–Њ–≤—Л–є —А–∞–є.¬†

–Я–Њ—А–∞ –Ї –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤—Г

¬Ђ–Т–Њ –Є–Љ—П –Ъ—А–∞—Б–Њ—В—Л, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є –≤–Њ —З—М—СвА¶¬ї вАФ —Б—В—А–Њ–Ї–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –І–Є—З–Є–±–∞–±–Є–љ–∞, –њ–Њ—Н—В–∞, –ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Є —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤ –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤–µ. –Ш –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Ъ—А–∞—Б–Њ—В–∞ вАФ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ–Є—Е –Є–њ–Њ—Б—В–∞—Б–µ–є. –Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Є –Ь–Њ—Ж–∞—А—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј ¬Ђ–Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е —В—А–∞–≥–µ–і–Є–є¬ї –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –Љ–Є–Љ–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –±—Л –њ–Њ –Ї–∞—Б–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–Ї—А–Є–ґ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ ¬Ђ–Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е, —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Ж–µ–≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Л—Е, / –Я—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–є, / –Х–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –ґ—А–µ—Ж–Њ–≤¬ї. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є—И–ї–∞ –њ–Њ—А–∞ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –Ї –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤—Г. –Ш–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –≤ –Ф–Њ–Љ-–Љ—Г–Ј–µ–є –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї–Є–љ–Њ—А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞. –С–ї–∞–≥–Њ, –Є–і—В–Є –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –њ–Њ–і –≥–Њ—А–Ї—Г, –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ –°–∞—А—М—П–љ–∞, —Б –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г –Ы–µ–Њ, –≤ –≤–Є–і—Г –љ–Њ–≤—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—З–µ–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Љ–Њ–≤ –Є —Б—В–∞—А—Л—Е –њ—Г—Б—В—Л—Е –ї–∞—З—Г–≥, –ґ–і—Г—Й–Є—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–љ–Њ—Б–∞. –Ы–µ–Њ вАФ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Х–У–£ –Р—А–∞–Ї–µ–ї–∞ –С–∞–±–∞–Ї–∞–љ—П–љ–∞, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Р—А–Љ–µ–љ–Є–Є.

–Ф–Њ–Љ –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ –Њ–±—А—Л–≤–µ –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є –†–∞–Ј–і–∞–љ. –†—Г—З–µ—С–Ї –†–∞–Ј–і–∞–љ–∞ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –≤–Є–і–µ–љ, –Ј–∞ —В—А–Є —В—Л—Й–Є –ї–µ—В –Њ–љ –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ —Б–ґ–∞–ї—Б—П, –Є —Б –Њ–±—А—Л–≤–∞, –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Є–і –љ–∞ ¬Ђ–Ї—А—Г—В—Л–µ¬ї –≤—Л—Б–Њ—В–љ—Л–µ –љ–Њ–≤–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є, –∞ –≤–і–∞–ї–Є вАФ –љ–∞ —Е–Њ–ї–Љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 782 –≥. –і–Њ –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞(!). –Ф–∞, —А–µ—З–Ї—Г –Љ—Л –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, –Ј–∞—В–Њ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ–ї—Г–±–∞—П —З–∞—И–∞ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–∞ ¬Ђ–†–∞–Ј–і–∞–љ¬ї, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Њ–≥–Њ —Б —В–µ—Е –≤—А–µ–Љ—С–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–ї—Г–± ¬Ђ–Р—А–∞—А–∞—В¬ї, –≤–µ–і–Њ–Љ—Л–є –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–Њ–Љ –•–Њ—А–µ–љ–Њ–Љ –Ю–≥–∞–љ–µ—Б—П–љ–Њ–Љ, –≤—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ –ї—О–±–Є–Љ–Њ–є ¬Ђ–і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–є¬ї, –≤—Л–Є–≥—А—Л–≤–∞–ї –І–µ–Љ–њ–Є–Њ–љ–∞—В –Є –і–≤–∞–ґ–і—Л –Ъ—Г–±–Њ–Ї –°–°–°–† –њ–Њ —Д—Г—В–±–Њ–ї—Г.

–Ф–Њ–Љ —В–Є—Е –Є –њ—А–Є–≤–µ—В–ї–Є–≤. –Ш –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ –≥–µ–љ–Є—П —Б—О–і–∞ –њ—А–Є—В–µ–Ї–∞—О—В —Б–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ вАФ —В–Є—Е–Є–µ, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ, –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В–љ—Л–µ, –њ—А–Є–≤–µ—З–∞–µ–Љ—Л–µ —А–∞–і—Г—И–љ—Л–Љ–Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –Љ—Г–Ј–µ—П.

–Т –Ф–Њ–Љ–µ-–Љ—Г–Ј–µ–µ –°.–Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞

–≠–Ї—Б–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е —Н—В–∞–ґ–∞—Е –Љ—Г–Ј–µ—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–ї–Њ—В–љ–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Г—О –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ —Б–Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—О —И–µ–і–µ–≤—А–Њ–≤ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–і–µ–ґ–і –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –±—Л—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–ґ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, –≤—Б—С, –љ–∞ —З—В–Њ –њ–∞–і–∞–ї –≤–Ј–≥–ї—П–і –Є –Ї —З–µ–Љ—Г –њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М —А—Г–Ї–Є —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ –і–Њ–Љ–∞, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –∞—А—В–µ—Д–∞–Ї—В.

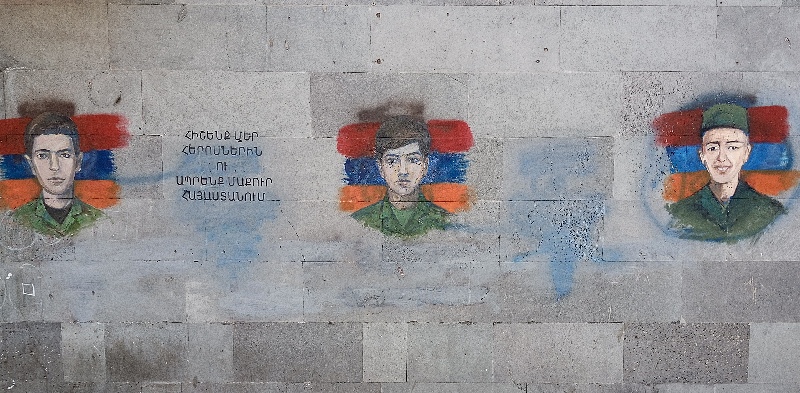

–•—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–Є–є –°–∞—А–≥–Є—Б–∞ –Ю–≤—Б–µ–њ–Є –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ—П–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –Ї–∞–Ї –°–µ—А–≥–µ—П –Ш–Њ—Б–Є—Д–Њ–≤–Є—З–∞ –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞, –ї—О–±—Г—О —З–∞—Б—В–Є—З–Ї—Г –±—Л—В–∞, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –±—Л—В–Є—П, –і–∞–ґ–µ –і–Њ–±—Л—В—Г—О –Є–Ј –Љ—Г—Б–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і—А–∞ –Є–ї–Є –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї–µ, —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П вАФ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –і–µ–Љ–Є—Г—А–≥—Г! вАФ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М –Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї –≤ –Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–µ, –≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –Ї–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї –±—Л—В–Є—П, –њ–Њ—А–Њ–є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–Ј–≥–ї—П–љ–Є—В–µ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Л вАФ —А–∞–Ј–≤–µ —Н—В–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–µ –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П?

.jpg)

¬Ђ–Т—Л–±–Њ—А—Л —Г –Љ–∞—А–Є–Њ–љ–µ—В–Њ–Ї¬ї (–њ—А–µ–і–Љ–µ—В–љ—Л–є –Ї–Њ–ї–ї–∞–ґ, 1984 –≥.). –Т –Ф–Њ–Љ–µ-–Љ—Г–Ј–µ–µ –°.–Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П –≤—Л—И–µ–ї –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–є –і–≤–Њ—А–Є–Ї –Є –њ—А–Є—Б–µ–ї –љ–∞ —Ж–≤–µ—В–∞—Б—В—Л–є —Б—Г–љ–і—Г–Ї —Г –Њ–і–Є–љ–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—В–≤–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –∞–±—А–Є–Ї–Њ—Б–∞, –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –њ–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞–љ–љ–Њ –Є–Ј —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–≥–Њ —В—С–Љ–љ–Њ–≥–Њ (–±—Г—В—Л–ї–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ?) —Б—В–µ–Ї–ї–∞, –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–∞—П—Б—П ¬Ђ–≤ –њ—А–Њ—С–Љ–µ —Б–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞¬ї —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—Ж–∞ –Љ—Г–Ј–µ—П –њ–Њ—И—Г—В–Є–ї–∞: ¬Ђ–Т—Л –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є –љ–∞ –Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞¬ї. –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–ѓ –µ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї¬ї.¬†

–Т–Њ –і–≤–Њ—А–Є–Ї–µ –Ф–Њ–Љ–∞-–Љ—Г–Ј–µ—П –°.–Я–∞—А–∞–і–ґ–∞–љ–Њ–≤–∞

6,7 –∞–њ—А–µ–ї—П 2025 –≥., –С–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ

–Э–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ:¬†–Ь–∞—А—В–Є—А–Њ—Б –°–∞—А—М—П–љ, ¬Ђ–Ъ–∞—А–Љ—А–∞–≤–ЊћБ—А¬ї (–С–∞–≥—А—П–љ–∞—П —Г—Б—Л–њ–∞–ї—М–љ–Є—Ж–∞). 1956 –≥.

![]() вАЛ

вАЛ