Исламский экстремизм — признаки и истоки. Часть II

Исламский экстремизм — признаки и истоки. Часть II

–û–ö–û–ù–ß–ê–ù–ò–ï. –ù–ê–ß–ê–õ–û –ó–î–ï–°–¨

Что же стало предпосылками такой противоречивости в Исламе? Если коротко — то два важнейших момента, наличие формально-логических противоречивых вещей в самих священных книгах Ислама и — историческая эволюция положения исламской общины, «уммы»...

–í –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–µ, –Ω–∏—á–µ–≥–æ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –≤ —ç—Ç–æ–º –Ω–µ—Ç ‚Äî –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–µ –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–º–µ—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –¥–ª—è –ª—é–±–æ–π —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–∏, ‚Äî –Ω–µ –∏—Å–∫–ª—é—á–∞—è, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –∏ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å—Ç–≤–∞.¬Ý–í –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º ¬´–±–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã –º–∏—Ä–æ—Ç–≤–æ—ėܗ㬪 –º–∏—Ä–Ω–æ —Å–æ—Å–µ–¥—Å—Ç–≤—É—é—Ç —Å ¬´–Ω–µ –º–∏—Ä —è –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å, ‚Äî –Ω–æ –º–µ—ᬪ, –∞ ¬´–ª—é–±–∏—Ç–µ –≤—Ä–∞–≥–æ–≤ –≤–∞—à–∏—Ö¬ª —Å ‚Äî ¬´–∫—Ç–æ –Ω–µ –≤–æ–∑–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥–∏—Ç –æ—Ç—Ü–∞ –∏ –º–∞—Ç—å, –ø—Ä–∏—Ç–æ–º –∏ –∂–∏–∑–Ω—å —Å–≤–æ—é ‚Äî –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –º–æ–∏–º —É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–º¬ª.¬Ý

–ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –≤—Å–µ –±–µ–∑ –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Å—Å–∏–∏, –¥–∞ –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –Ω–æ–≤–æ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ —Ç–æ–∂–µ, –∏–º–µ—é—Ç —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –æ–±—ä—è—Å–Ω–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Å—á–µ—Ç, –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –Ω–∏–≤–µ–ª–∏—Ä—É—é—â–∏–µ –∫–∞–∂—É—â–∏–π—Å—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª–∏–∑–º —á–∞—Å—Ç–∏ –≤—ã—à–µ–ø—Ä–∏–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ü–∏—Ç–∞—Ç. –ü–æ–¥—Ä–∞–∑—É–º–µ–≤–∞—è –ø–æ–¥ ¬´–Ω–µ –º–∏—Ä, ‚Äî –Ω–æ –º–µ—ᬪ –Ω–µ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤ –∫ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—é –∏ ¬´–≤–æ–π–Ω–µ –≤—Å–µ—Ö –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –≤—Å–µ—Ö¬ª, ‚Äî –Ω–æ –ª–∏—à—å –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω—É—é –∫–æ–Ω—Å—Ç–∞—Ç–∞—Ü–∏—é –ø–æ—è–≤–∏–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –≤ –º–∏—Ä–µ –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è –º–µ–∂–¥—É –≤–µ—Ä—É—é—â–∏–º–∏ –≤ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞ ‚Äî –∏ –Ω–µ–≤–µ—Ä—É—é—â–∏–º–∏. –ê ¬´–Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—ŗǗ嬪 –∫ —Ä–æ–¥–Ω—ã–º –∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏ —Ç—Ä–∞–∫—Ç—É–µ—Ç—Å—è –æ—Ç–Ω—é–¥—å –Ω–µ –≤ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞—Ö –∏—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥–µ—Ç—å, –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –æ—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–∏—è –æ—Ç —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π –∏ –∂–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å—É–∏—Ü–∏–¥–∞, ‚Äî –Ω–æ –ª–∏—à—å –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ —Å–∞–º–æ–ø–æ–∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏—é —Ä–∞–¥–∏ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞, –≤ –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ–º —Å—á–µ—Ç–µ ‚Äî –≤–æ –∏–º—è —Ç–æ–π –∂–µ –ª—é–±–≤–∏ –∫ –±–ª–∏–∂–Ω–µ–º—É.¬Ý

–ù–æ –ø—Ä–∏ –∂–µ–ª–∞–Ω–∏–∏ –∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, ¬´–≤—ã—Ä–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å –º—è—Å–æ–º¬ª –æ—Ç—Ä—ã–≤–∫–∏ –°–≤—è—â–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ü–∏—Å–∞–Ω–∏—è –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º ¬´—Ä–µ–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª—è–º –≤–µ—ė㬪 –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≥—Ä–æ–∑–∏—Ç –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –≤–ø–∞—Å—Ç—å –≤ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –∏–∑—É–≤–µ—Ä—Å—Ç–≤–æ. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω–∏ –≤ –º–æ–¥–µ—Ä–Ω–∏—Å—Ç—Å–∫–æ-–ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–∞–Ω—Ç—Å–∫–æ–º –¥—É—Ö–µ –æ—Ç–≤–µ—Ä–≥–∞—é—Ç –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∞–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ—Ç –¶–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤ –ø–æ–ª—å–∑—É —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–Ω–µ–Ω–∏—è –∫–∞–∫ –∫—Ä–∏—Ç–µ—Ä–∏—è –∏—Å—Ç–∏–Ω—ã. –ê —É–∂ –µ—Å–ª–∏ —Ç–∞–∫–∏–µ ¬´—Ä–µ–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª–∏ –Ω–µ –ø–æ –≤–µ—Ä–µ¬ª –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω—è—é—Ç—Å—è –≤ ¬´–∫–ª—É–±—ã –ø–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–∞–º¬ª ‚Äî –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞—é—Ç —Å–µ–∫—Ç—ã —Ä–∞–∑–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ ‚Äî –∫–∞–∫ –¥–ª—è —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∞–¥–µ–ø—Ç–æ–≤, —Ç–∞–∫ –∏ –¥–ª—è –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏—Ö. –û–±—Ä–∞–∑—Ü–∞ –≤–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –ø—É—Ä–∏—Ç–∞–Ω –≤—Ä–µ–º–µ–Ω –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–π —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏ 40-—Ö –≥–æ–¥–æ–≤ 17 –≤–µ–∫–∞ ‚Äî –∏–ª–∏ —á–ª–µ–Ω–æ–≤ ¬´–í–µ—Ç–≤–∏ –î–∞–≤–∏–¥–æ–≤–æ–π¬ª, —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∏–≤—à–∏—Ö —É–∂–∞—Å–∞—é—â–∏–π –ø–æ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ—Å—Ç–∏ –∞–∫—Ç —É–º–µ—Ä—â–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç—ã—Å—è—á–∏ —á–ª–µ–Ω–æ–≤ —Å–≤–æ–µ–π –æ–±—â–∏–Ω—ã, –≤–∫–ª—é—á–∞—è 200 –¥–µ—Ç–µ–π, –≤ –¥–∂—É–Ω–≥–ª—è—Ö –ì–∞–π—è–Ω—ã (¬´–ì–∞–π—è–Ω—Å–∫–∞—è —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏—謪 1978 –≥–æ–¥–∞).¬Ý

Ничего удивительного, если разобраться, — это только в голливудских мистических боевиках всевозможная кровожадная нечисть автоматически уничтожается-изгоняется, едва услышав строки из Библии. А вот первые главы Евангелия об искушении Христа Сатаной в пустыне как раз наоборот рассказывают о том, как Князь Тьмы искушал Сына Божьего… цитатами из Священного Писания! Так сказать, первый описанный в Новом Завете пример богословского спора, — доказывающий критическую важность наличия правильного богословского подхода в верном толковании тех или иных формальных отрывков священных текстов. Которые в противном случае с успехом могут использоваться в целях, далеких от задекларированых там. Ислам в этом смысле — не исключение, собственных «изуверов» там хватает тоже, — что констатируют в том числе и цитированные в этом материале представители мусульманского богословия.

***

–ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è –æ—Å–ª–æ–∂–Ω—è–µ—Ç—Å—è –µ—â–µ –∏ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –∞–ø–µ–ª–ª—è—Ü–∏–∏ –∫ ¬´–∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω–æ–π —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏¬ª –≤ –ò—Å–ª–∞–º–µ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω—ã, –∫–∞–∫ –º–æ–∂–µ—Ç –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥. –ü–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –¥–∞—é—Ç—Å—è –æ–±—ã—á–Ω–æ –±–µ–∑ —É—Ç–æ—á–Ω–µ–Ω–∏—è –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –¥–æ–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Ç–æ–π –∏–ª–∏ –∏–Ω–æ–π —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–∏, ‚Äî –º–æ–≥—É—â–∏—Ö –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞—Ç—å—Å—è –¥—Ä—É–≥ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–∞ –≤ —Ä—è–¥–µ –∫–ª—é—á–µ–≤—ã—Ö –º–æ–º–µ–Ω—Ç–æ–≤. –í–∑—è—Ç—å —Ç–µ –∂–µ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—é—â–∏–µ—Å—è —Ä–µ—Ñ—Ä–µ–Ω–æ–º —Ç–µ–∑–∏—Å—ã –æ ¬´–¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –¥–ª—è –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –≤–æ–π–Ω—ã¬ª. –•–æ—Ä–æ—à–∏–µ, –≥—É–º–∞–Ω–Ω—ã–µ ‚Äî –∏ –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤–µ—Ä—è—Ç, –±–µ–∑ –∏—Ä–æ–Ω–∏–∏, –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –≤–µ—Ä—É—é—â–∏—Ö —ç—Ç–æ–π —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–∏, –∫–∞–∫ –∏ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—è—â–∏–µ –∏–º–∏ —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–∏ —Ç–æ–∂–µ. –ù–æ –∫–∞–∫ –±—ã—Ç—å —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å –∫–∞—Ä—Ç–æ–π —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–µ–Ω–∏—è –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü –•–∞–ª–∏—Ñ–∞—Ç–∞, ‚Äî –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤ –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–π –≤–µ—Ä—Å–∏–∏ –í–∏–∫–∏–ø–µ–¥–∏–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è ¬´–∫–∞—Ä—Ç–æ–π —ç–∫—Å–ø–∞–Ω—Å–∏–∏¬ª?¬Ý

‚Äã

‚Äã

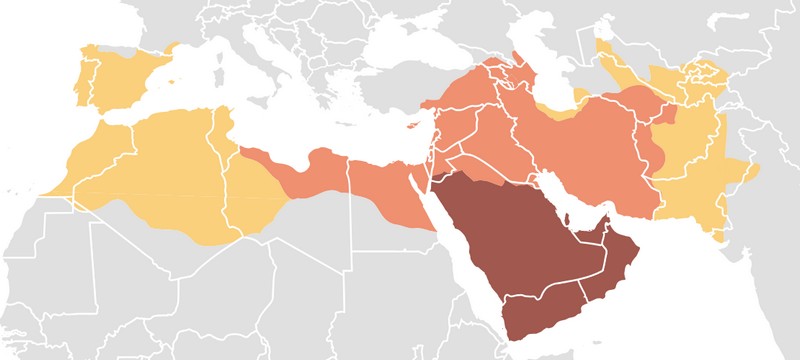

–¢–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è, –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É–µ–º–∞—è –∏–º –ø—Ä–∏ –∂–∏–∑–Ω–∏ –ø—Ä–æ—Ä–æ–∫–∞ –ú—É—Ö–∞–º–º–µ–¥–∞, –≤ 622‚Äî632 –≥–æ–¥–∞—Ö —Ç–∞–º –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–∞ —Ç–µ–º–Ω–æ-–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º —Ü–≤–µ—Ç–æ–º. –ü–æ—á—Ç–∏ —Å–ø–ª–æ—à—å –∑–µ–º–ª–∏ –ê—Ä–∞–≤–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª—É–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∞, –±–µ–∑–∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–µ—Å–∫–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ, –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —Ä–µ–¥–∫–∏–º–∏, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å –≤–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–ª–µ–º–µ–Ω–∞–º–∏ –±–µ–¥—É–∏–Ω–æ–≤-–∫–æ—á–µ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤. –ö–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –∏–∑ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω—ã—Ö –≥–µ–æ–ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –∏–≥—Ä–æ–∫–æ–≤ –≤—Ä–æ–¥–µ –í–∏–∑–∞–Ω—Ç–∏–π—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –∏–ª–∏ –∑–æ—Ä–æ–∞—Å—Ç—Ä–∏–π—Å–∫–æ–π –ü–µ—Ä—Å–∏–∏ –æ—Å–æ–±–æ –∏ –Ω–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∏ ‚Äî —Å –∫—É–¥–∞ –±–æ–ª—å—à–∏–º –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–º –æ–Ω–∏ –≤–æ–µ–≤–∞–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ —Å –¥—Ä—É–≥–æ–º, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –≤ —Å–ª—É—á–∞–µ —É—Å–ø–µ—Ö–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –ø–æ–∂–∏–≤–∏—Ç—å—Å—è –∑–∞ —Å—á–µ—Ç –ø–æ–±–µ–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∫—É–¥–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–µ–µ.¬Ý

Собственно, взаимное истощение двух этих противников и стало одной из основных предпосылок относительно легкой и быстрой победы арабов над Персией — и захватом многих малоазийских и египетских провинций Византии в последующий период, в период существования Праведного халифата 632—661 гг. (светло-красный цвет на карте) и в период Омейядского халифата в 661—750 годах (желтый цвет).

–ù–æ, –∫–∞–∫ –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ —Å–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö, –ø–æ–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π –ø–æ–¥—Å—Ç–µ—Ä–µ–≥–∞–ª–∏ –∏ ¬´–ø–æ–¥–≤–æ–¥–Ω—ã–µ –∫–∞–º–Ω–∏¬ª. –ü–µ—Ä–≤—ã–º –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª —Ä–∞—Å–∫–æ–ª –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –µ–¥–∏–Ω–æ–π –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –æ–±—â–∏–Ω—ã (–≤–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ ‚Äî –µ–µ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —ç–ª–∏—Ç—ã) –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ –∑–∞ –≤–ª–∞—Å—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è –ø—Ä–æ—Ä–æ–∫–∞ –ú—É—Ö–∞–º–º–µ–¥–∞, –ø—Ä–∏–≤–µ–¥—à–∏–π –∫ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏–º –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –∫—Ä–æ–≤–æ–ø—Ä–æ–ª–∏—Ç–Ω—ã–º –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–∏–º –≤–æ–π–Ω–∞–º. –í —Ö–æ–¥–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –¥–æ—à–ª–æ –¥–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ ¬´–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ö–∞–ª–∏—Ñ–∞¬ª –ø–æ –æ–±—â–µ–º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –≤–µ—Ä—Å–∏–∏, –∑—è—Ç—è –ø—Ä–æ—Ä–æ–∫–∞ –ê–ª–∏, —É–±–∏–ª–∞ —á–∞—Å—Ç—å –µ–≥–æ –∂–µ –±—ã–≤—à–∏—Ö –≤–æ–∏–Ω–æ–≤, –ø–æ–¥–Ω—è–≤—à–∏—Ö –º—è—Ç–µ–∂ –∏–∑-–∑–∞, –∫–∞–∫ –∏–º –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, ¬´—á—Ä–µ–∑–º–µ—Ä–Ω–æ–π –º—è–≥–∫–æ—Å—Ç–∏ –∏ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –æ—Ç –Ω–æ—Ä–º –ò—Å–ª–∞–º–∞¬ª —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–≤–æ–µ–≥–æ –≤–æ–∂–¥—è ‚Äî —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—ã–µ ¬´—Ö–∞—Ä–∏–¥–∂–∏—Ǘ㬪 (–≤ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ–º –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–µ ‚Äî ¬´—Ä–∞—Å–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∏¬ª). –ü–æ—Ç–æ–º –æ—Ç –æ–±—â–∏–Ω—ã –¥–µ-—Ñ–∞–∫—Ç–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å –∏ —à–∏–∏—Ç—ã ‚Äî –ø–æ—á–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–∏ –≤—ã—à–µ—É–ø–æ–º—è–Ω—É—Ç–æ–≥–æ –ê–ª–∏, —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—â–∏–µ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –≤ –ü–µ—Ä—Å–∏–∏, –≥–¥–µ –∏ –±–µ–∑ —ç—Ç–∏—Ö ¬´–æ–ø–ø–æ–∑–∏—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤¬ª —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω—è–≤—à–∏—Ö –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ò—Å–ª–∞–º –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –Ω–∞—Å–µ–ª—è—é—â–∏—Ö —ç—Ç—É —Å—Ç—Ä–∞–Ω—É –∑–æ—Ä–æ–∞—Å—Ç—Ä–∏–π—Ü–µ–≤.¬Ý

А в 732 году произошло еще более знаменательное событие, — хм, «оборонительная война» Халифата в виде попытки занять уже и Францию натолкнулась на ожесточенное сопротивление местных рыцарей, — которые под командованием Карла Мартелла в битве при Пуатье разбили арабскую конницу. Что явно стало не последней причиной падения всего через 18 лет династии Омейяйдов — с заменой их Абассидами, после почти полного уничтожения всей семьи прежних «венценосцев». Увы, поражение в «маленькой победоносной войне» очень часто приводит к недовольству народа и элит в отношении потерпевшего его правителя, вплоть до его отрешения от власти. А обычай «снимать корону только вместе с головой» — не только российская дореволюционная традиция…

В итоге прежде единая мусульманская община с однозначной «гегемонией» арабского населения Аравии за век с небольшим (местами — и много раньше) заметно поменяла свою структуру и организацию. И за счет религиозно-политических расколов — и за счет «разбавления» новообращенными мусульманами из завоеванных народов, не считая тех, что прежнюю веру менять не захотел. Тем более что Коран запрещает заставлять принимать Ислам как минимум «людей Книги» (то есть верящих в единого Бога иудеев и христиан), во всяком случае в мирное время. Вот и получилось, что в ряде независимых новообразованных мусульманских государств и даже части обширных формально входящих в Халифат провинций их руководители зачастую опирались не только на «правоверных», — но широко привлекали к взаимовыгодному сотрудничеству и христиан, иудеев, зороастрийцев и даже откровенных язычников.

***

–ù–µ—É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ 8 –≤–µ–∫–µ –Ω–∞—à–µ–π —ç—Ä—ã, –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –≤—ã—à–µ–æ–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã—Ö –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–æ–≤, –≤ ¬´—Å—É–Ω–Ω–∏—Ç—Å–∫–æ–𬪠–≤–µ—Ä—Å–∏–∏ –ò—Å–ª–∞–º–∞ —Ñ–æ—Ä–º–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è 4 –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã—Ö –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ-—é—Ä–∏–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö ¬´—à–∫–æ–ª—㬪 (–∏–ª–∏ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—è), ‚Äî –Ω–æ—Å—è—â–∏–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ ¬´–º–∞–∑—Ö–∞–±–æ–≤¬ª. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ –∏—Ö –±—ã–ª–æ –±–æ–ª—å—à–µ, ‚Äî –Ω–æ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –∏—Å—á–µ–∑–ª–∏ –∏–∑ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —É–ø–æ—Ç—Ä–µ–±–ª–µ–Ω–∏—è. –ê –≤–æ—Ç –•–∞–Ω–∞—Ñ–∏—Ç—Å–∫–∏–π, –ú–∞–ª–∏–∫–∏—Ç—Å–∫–∏–π, –®–∞—Ñ–∏–∏—Ç—Å–∫–∏–π –∏ –•–∞–Ω–±–∞–ª–∏—Ç—Å–∫–∏–π –º–∞–∑—Ö–∞–±—ã, –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ —Ç–∞–∫ –ø–æ –∏–º–µ–Ω–∞–º —Å–≤–æ–∏—Ö –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª–µ–π, –∫—Ä—É–ø–Ω—ã—Ö –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —É—á–µ–Ω—ã—Ö-–±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–æ–≤, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—é—Ç –∞–∫—Ç—É–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö, —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–Ω—ã–π –ê–±—É –•–∞–Ω–∏—Ñ–æ–π, –∂–∏–≤—à–µ–º –≤ –ë–∞–≥–¥–∞–¥–µ –¥–æ —Å–≤–æ–µ–π —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –≤ 767 –≥–æ–¥—É.¬Ý

Интересно заметить, что сторонники того или иного мазхаба отнюдь не считают почитателей мазхабов других какими-то «еретиками». Хотя отдельные положения той или иной системы могут и отличаться в каких-то деталях. В том числе — ритуально-обрядовых и культурных, — например, можно ли молиться в носках? А например, ханифитам разрешается есть только рыбу, шииты (которые, впрочем, к суннитским мазхабам отношения не имеют) могут есть лишь рыбу с чешуей, а остальные сунниты могут кушать кроме рыбы и большинство других морепродуктов вроде креветок и лобстеров.

Но конечно же, куда более значимым в этих системах стала выработка аппарата поиска желательных для мусульманина решений на основе Корана и Сунны (мусульманского предания, преимущественно мыслей пророка Мухаммеда и рассказов о его жизни) в случае, если прямых аналогий на этот счет в священных книгах не содержится. Особенно много сделал в этом направлении уже упоминавшийся Абу Хунифа — по словам авторитетных мусульманских источников, первым выдвинувший принцип «истихсана» — «отказа от решения по аналогии с Кораном и Сунной, или его корректировка в случае, если оно нецелесообразно» https://dumrf.ru/islam/theology/1576 То есть другими словами, рационального подхода к богословию с целью прежде всего решения практических задач с максимальной пользой, — а не фанатического следования неким умозрительным конструкциям, могущих принести не самые хорошие плоды в реальной жизни.

–ù–µ—É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ –∏ –ø–æ —Å–µ–π –¥–µ–Ω—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ö–∞–Ω–∏—Ñ–∏—Ç—Å–∫–∏–π –º–∞–∑—Ö–∞–± —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –¥–æ–º–∏–Ω–∏—Ä—É—é—â–∏–º —Å—Ä–µ–¥–∏ –≤—Å–µ–π –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π —É–º–º—ã –≤ —Ü–µ–ª–æ–º ‚Äî —Å—Ä–µ–¥–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—É–Ω–Ω–∏—Ç–æ–≤ –µ–≥–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–∏–∫–∏ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç —Å–≤—ã—à–µ 60 %, –∞ –ø–æ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –¥–∞–Ω–Ω—ã–º ‚Äî –∏ –±–æ–ª—å—à–µ. –ê –ª—É—á—à–∏–º –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º –µ–≥–æ ¬´—Ä–∞–±–æ—Ç–æ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏¬ª —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Ç–æ—Ç —Ñ–∞–∫—Ç, —á—Ç–æ —ç—Ç–∞ ¬´—à–∫–æ–ª–∞¬ª –∏—Å–ª–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–∞ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –≤ –¥–≤—É—Ö –º–æ—â–Ω—ã—Ö –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –∏–º–ø–µ—Ä–∏—è—Ö –ø—Ä–æ—à–ª–æ–≥–æ ‚Äî –û—Å–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∏ –í–µ–ª–∏–∫–∏—Ö –ú–æ–≥–æ–ª–æ–≤. –ì–¥–µ —Å —É—Å–ø–µ—Ö–æ–º –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω—ã –Ω–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–∏, –Ω–∞—á–∞—Ç—ã–µ –µ—â–µ –≤ 8 –≤–µ–∫–µ, ‚Äî –∫–æ–≥–¥–∞ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ, –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–≤—à–∏–µ –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–ª—å—à–∏–µ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏, —Å—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª–∏—Å—å —Å –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç—å—é –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏—Ö —Ä–∞—Å—à–∏—Ä—è—Ç—å ‚Äî —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —É–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—Ç—å. –ê –≤–µ–¥—å —Ö–æ—Ç—è —Ç–µ–∑–∏—Å ¬´–Ω–∞ —à—Ç—ã–∫–∞—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–∏–¥—Ç–∏ –∫ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏, –Ω–æ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ¬ª –ø—Ä–∏–ø–∏—Å—ã–≤–∞—é—Ç –∏ –ú–∞–∫–∏–∞–≤–µ–ª–ª–∏, –∏ —Å–æ—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫—É –ù–∞–ø–æ–ª–µ–æ–Ω–∞ –¢–∞–ª–µ–π—Ä–∞–Ω—É, ‚Äî –Ω–æ, –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –µ–≥–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∞–ª—å–Ω–æ –¥–ª—è –ª—é–±–æ–π —ç–ø–æ—Ö–∏.¬Ý

***

–ù–µ—É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ –í–∏–∑–∞–Ω—Ç–∏—é —Ç—É—Ä–∫–∏-—Å–µ–ª—å–¥–∂—É–∫–∏ –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä—è –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–º –ø–æ–±–µ–¥–∞–º, ‚Äî –Ω–æ –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º –≤—Å–µ –Ω–æ–≤—ã—Ö –ø–æ–∫–æ—Ä—è–µ–º—ã—Ö —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–π –≤ —ç—Ç–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –ø–æ–¥–∞—Ç–µ–π –∫—É–¥–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ, —á–µ–º —Ä–∞–∑–±—É—Ö—à–µ–º—É –∏ –Ω–µ–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ –∫–æ—Ä—Ä—É–º–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º—É –±—é—Ä–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º—É –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É —É–º–∏—Ä–∞—é—â–µ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏. –° –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –∑–∞ –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —ç–∫—Å—Ü–µ—Å—Å–æ–≤, —Å–∏—Å—Ç–µ–º–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–∏–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –≤ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ –æ—Å–º–∞–Ω–∞–º–∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è–ª–æ—Å—å, —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏–µ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ —á–∞—Å—Ç–∏ –∫ –≤–æ–π–Ω–∞–º —Å —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–ª–∏—Å—å (–¥–ª—è –Ω–∏—Ö —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –∑–∞–¥–∞—á –∏ –ø–æ –±–æ—Ä—å–±–µ —Å –∏—Å–ª–∞–º—Å–∫–∏–º–∏ –∂–µ —Å–µ–ø–∞—Ä–∞—Ç–∏—Å—Ç–∞–º–∏, —Ç–µ–º–∏ –∂–µ –∞—Ä–∞–±–∞–º–∏). –ê –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≥—Ä–µ–∫–∏ –∏–∑ –∫–æ–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ç–∏–Ω–æ–ø–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞ –§–∞–Ω–∞—Ä (—Ñ–∞–Ω–∞—Ä–∏–æ—Ç—ã) —è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –≤ —Å–∏–ª—É —Å–≤–æ–µ–≥–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–∏—è –∏ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —É–¥–∞–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç —Ä–æ–¥–æ–≤–æ–π –æ—Å–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∞—Ä–∏—Å—Ç–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–∏ –æ—Å–Ω–æ–≤–æ–π –º–ª–∞–¥—à–µ–≥–æ –∏ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –∑–≤–µ–Ω–∞ —Å—É–ª—Ç–∞–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Å–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç–∞. –ü–æ–ø–æ–ª–Ω—è–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –∑–∞–æ–¥–Ω–æ –∏ —Å–∞–º—ã–º–∏ —Ç–æ–ª–∫–æ–≤—ã–º–∏ —Ä–µ–±—è—Ç–∞–º–∏, –≤—ã–ø—É—Å–∫–Ω–∏–∫–∞–º–∏ ¬´—è–Ω—ã—á–∞—Ä—Å–∫–∏—Ö —à–∫–æ–ª¬ª (–Ω–∞–±–∏—Ä–∞–µ–º—ã—Ö –≤ —Å–µ–º—å—è—Ö –∏–∑ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–π), ‚Äî –º–µ–Ω–µ–µ —Ç–æ–ª–∫–æ–≤—ã–µ —à–ª–∏ –≤ –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ —è–Ω—ã—á–∞—Ä—Å–∫–∏–µ —á–∞—Å—Ç–∏.¬Ý

–ê –≤–µ–¥—å –¥–∞–≤–Ω–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ ¬´–∫–æ—Ä–æ–ª—è –∏–≥—Ä–∞–µ—Ç —Å–≤–∏—Ç–∞¬ª ‚Äî —Å—É–ª—Ç–∞–Ω–∞ —Ç–æ–∂–µ. –Ý–µ–∞–ª—å–Ω–æ–µ –∂–µ (–∏ —á–∞—Å—Ç–æ –¥–æ–º–∏–Ω–∏—Ä—É—é—â–µ–µ) –≤–ª–∏—è–Ω–∏–µ —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–∞–Ω—Ü–µ–ª—è—Ä–∏–∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö —Ç–∏–ø–∞ –Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤ –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–Ω–æ –≤ –±—Ä–∏—Ç–∞–Ω—Å–∫–æ–º —Å–µ—Ä–∏–∞–ª–µ ¬´–î–∞, –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∏–Ω –ø—Ä–µ–º—å–µ—Ä-–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä!¬ª, —Å–Ω—è—Ç–æ–º –µ—â–µ –≤ 80-–µ –≥–æ–¥—ã. –ù–µ–¥–∞—Ä–æ–º –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ —Ç—É—Ä–∫–∏ –Ω–µ—Ä–µ–¥–∫–æ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ–º–∞–ª—ã–µ –≤–∑—è—Ç–∫–∏ —è–Ω—ã—á–∞—Ä—Å–∫–∏–º ¬´–∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤–∞–ª—å—â–∏–∫–∞–º¬ª, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–µ –∑–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∏ –∏—Ö –º–∞–ª—å—á–∏–∫–æ–≤ –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ ¬´–¥–µ—Ç–µ–π –∑–∞–≤–æ–µ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∏–Ω–æ–∑–µ–º—Ü–µ–≤¬ª. –í–µ–¥—å —Ç–∞–∫ —É —Ä–µ–±—è—Ç –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –∫—É–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ —à–∞–Ω—Å—ã —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ö–æ—Ä–æ—à—É—é –∫–∞—Ä—å–µ—Ä—É –º–∏–Ω–∏–º—É–º –≤ —ç–ª–∏—Ç–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Å—É–ª—Ç–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏, –∞ –µ—Å–ª–∏ –ø–æ–≤–µ–∑–µ—Ç ‚Äî —Ç–æ –∏ –≤ –≥–æ—Å–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç–µ.¬Ý

–¢–∞–∫ —á—Ç–æ –¥–∞, –ø–æ—Å–ª–µ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã—Ö ¬´–º–∞–∑—Ö–∞–±–æ–≤¬ª –≤ –∏—Å–ª–∞–º—Å–∫–æ–º –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤–∏–∏ –∏ –ø—Ä–∞–≤–µ, —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–π —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª–∏–∑–º –≤ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞—Ö –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –∏—Å—á–µ–∑ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é, ‚Äî —Ç–æ –≤ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –º–µ—Ä–µ –æ—Å–ª–∞–±–µ–ª. –ó–∞–æ–¥–Ω–æ –ò—Å–ª–∞–º –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω–∞—Ö –±–æ–ª–µ–µ –∏–ª–∏ –º–µ–Ω–µ–µ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –º–æ–¥–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è, ‚Äî –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç—è –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, ‚Äî –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –ø–æ—á–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ —Å–≤—è—Ç—ã—Ö, –ª–µ–≥–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏—é –≤–ª–∏—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–π –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ. –ù—É, –∞ —Å–µ–π—á–∞—Å, –ø–æ—Å–ª–µ —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–µ–Ω–∏—è –¥–æ–ª–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ö–∞–ª–∏—Ñ–∞ —Å –æ—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —Å—É–ª—Ç–∞–Ω–∞ –æ—Å–º–∞–Ω—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏ –ê–±–¥—É–ª–º–µ–¥–∂–∏–¥–∞ II –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç –≤–µ–∫ –Ω–∞–∑–∞–¥, –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∏—Å–ª–∞–º–∞ —É –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –Ω–µ–º–∞–ª–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ (–∞ —Ç–æ –∏ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–∞) –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥—É—é—â–∏—Ö —ç—Ç—É —Ä–µ–ª–∏–≥–∏—é –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±–µ–∑ –ø—Ä–µ—É–≤–µ–ª–∏—á–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å ¬´–º–∏—Ä–Ω—ã–º –∏ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω—ã–º –ª—é–±–≤–∏¬ª. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ ¬´—Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–≤—Å—Ç–≤–∞¬ª —Å –µ–≥–æ ¬´–Ω–µ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –∑–ª—É –Ω–∞—Å–∏–ª–∏–µ–º¬ª, ‚Äî –Ω–æ –∏ –Ω–µ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –æ—Ç–ª–∏—á–∞—é—â–∏–º—Å—è –æ—Ç —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏–∫—É–µ–º–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∞ ¬´–¥–æ–±—Ä–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å —Å –∫—É–ª–∞–∫–∞–º–∏¬ª —É —Å—Ç—Ä–∞–Ω, –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä—É—é—â–∏—Ö —Å–µ–±—è —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏–º–∏.¬Ý

***

Откуда ж тогда берется исламский экстремизм? Ну, для начала, он никогда полостью в истории и не исчезал. Начиная с деятельности уже упоминавшихся выше хариджитов, — многие из которых начинали воевать под зеленым знаменем Пророка еще при его жизни. Но уже во второй половине 7 века скатившиеся к примитивному террору, причем в отношении своих единоверцев, признаваемых этой публикой «ненастоящими мусульманами», грешниками — в том числе против их жен и детей. Еще можно привести пример окутанных мрачной таинственностью «асасинов» — тайных убийц, наводивших ужас на весь Ближний Восток своими политическими убийствами в 12—13 веке, — пока с ними, наконец, не справился Чингисхан. Так что ныне от этих «мусульманских нинзя» остались наследники лишь их «легального крыла» — течения под названием «исмаилиты».

Да, в общем, и шиитская «Хезболла» под патронажем спецслужб шиитского же Ирана в борьбе против государственного терроризма Израиля тоже нередко применяет, хм, «диверсионные методы», — которые их противники с лояльными к израильтянами СМИ обычно относят к «террористическим».

–û–¥–Ω–∞–∫–æ, –±–µ–∑ —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏—è, –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –≤–ª–∏—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–º —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ–º –≤ —Å—É–Ω–Ω–∏—Ç—Å–∫–æ–º –∏—Å–ª–∞–º–µ, –æ–±—ä–µ–¥–∏–Ω—è—é—â–µ–º 90 % –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω, —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è ¬´—Å–∞–ª–∞—Ñ–∏–∑–º¬ª. –¢–æ –µ—Å—Ç—å ¬´—Å—Ç—Ä–µ–º–ª–µ–Ω–Ω–∏–µ –∫ —á–∏—Å—Ç–æ—Ç–µ, –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è –ò—Å–ª–∞–º–∞¬ª. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—Ç –∫ –µ–≥–æ –ø—Ä–æ—Ç–æ-–ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º –µ—â–µ –ê—Ö–º–∞–¥–∞ –∏–±–Ω –•–∞–Ω–±–∞–ª—è ‚Äî –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—è –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –ª–µ–≥–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∏ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ ¬´—Ö–∞–Ω–±–∞–ª–∏—Ç—Å–∫–æ–≥–欪 –º–∞–∑—Ö–∞–±–∞, ‚Äî –∂–∏–≤—à–µ–≥–æ –≤ 8 –≤–µ–∫–µ. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, —ç—Ç–æ—Ç –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤, –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –ê–±—É –•–∞–Ω–∏—Ñ—ã, –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞–ª –±—É–∫–≤–∞–ª–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –ö–æ—Ä–∞–Ω–∞ –∏ –°—É–Ω–Ω—ã, ‚Äî —á—Ç–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ä—å—è–Ω–æ ¬´–ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—é—Ç –Ω–∞ —â–∏—Ǭª –∏ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤–∞—Ö—Ö–∞–±–∏—Ç—ã. ¬´–î—É—Ö–æ–≤–Ω—ã–π –æ—Ç–µ—ܬª –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö, —Å–∞—É–¥–æ–≤—Å–∫–∏–π –±–æ–≥–æ—Å–ª–æ–≤ –ú—É—Ö–∞–º–º–∞–¥ –∞–ª—å-–í–∞—Ö—Ö–∞–±, –∂–∏–ª –±–ª–∏–∑ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ —ç–¥-–î–∏—Ä—ä–∏—è –≤ 18 –≤–µ–∫–µ. –ò–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–ø–æ–≤–µ–¥–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω—ã–π –æ—Ç–∫–ª–∏–∫ —É –∏—Å–ª–∞–º—Å–∫–æ–π –±–µ–¥–Ω–æ—Ç—ã, ‚Äî –±–µ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –í–∞—Ö—Ö–∞–± –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –∏ –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–ª ¬´–æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç –ø–µ—Ä–≤–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∏—Å—Ç–æ—Ç—ã –ò—Å–ª–∞–º–∞¬ª –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –æ–±–≤–∏–Ω–µ–Ω–∏–π –ø—Ä–∞–≤—è—â–µ–π –≤–µ—Ä—Ö—É—à–∫–∏ –∏ ¬´–ø—Ä–∏–º–∫–Ω—É–≤—à–∏—Ö –∫ –Ω–µ–𬪠¬´–≥—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–æ–≤¬ª –≤ ¬´–º–Ω–æ–≥–æ–±–æ–∂–∏–∏¬ª –∏–∑-–∑–∞ –ø–æ—á–∏—Ç–∞–Ω–∏—è —Å–≤—è—Ç—ã—Ö, –ø—Ä–∞–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –∫ –Ω–∏–º –≤ –º–æ–ª–∏—Ç–≤–∞—Ö.¬Ý

¬´–ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø—Ä–æ–ø–æ–≤–µ–¥—嬪 –±–µ–∑ –æ—Å–æ–±—ã—Ö –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ-–ø–æ–ª–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–π –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞—Å—å –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –µ—é –Ω–µ –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –¥—Ä—É–≥–æ–π –ú—É—Ö–∞–º–º–µ–¥ ‚Äî –±—É–¥—É—â–∏–π —Ä–æ–¥–æ–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–∏–∫ –¥–∏–Ω–∞—Å—Ç–∏–∏ —Å–∞—É–¥–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–π –∏–±–Ω –°–∞—É–¥, —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ—â–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–∏—Ä–∏–π—Å–∫–∏–π —ç–º–∏—Ä. –Ý–µ—à–∏–≤—à–∏–π ¬´—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏—Ç—å –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ–µ —Å –ø–æ–ª–µ–∑–Ω—ã–º¬ª ‚Äî –±–æ—Ä—å–±—É –∑–∞ ¬´–≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —á–∏—Å—Ç–æ—Ç—ã –ò—Å–ª–∞–º–∞¬ª —Å –±–æ—Ä—å–±–æ–π –∑–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å –Ω–∞–¥ –≤—Å–µ–π –ê—Ä–∞–≤–∏–µ–π —Å –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–æ–π —Å—Ç–∞—Ç—å —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –≤–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –∞ –Ω–µ –≤–∞—Å—Å–∞–ª–æ–º —Ç—É—Ä–µ—Ü–∫–æ–≥–æ —Å—É–ª—Ç–∞–Ω–∞, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —á—Ç–æ —ç—Ç–∏–º –ø–ª–∞–Ω–∞–º –Ω–µ–º–∞–ª–æ —Å–ø–æ—Å–æ–±—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞ –∏ –æ–±–∏–¥–∞ –∞—Ä–∞–±—Å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è –≤—Å–µ —Ç–æ–π –∂–µ –ê—Ä–∞–≤–∏–∏ –∏ –ë–ª–∏–∂–Ω–µ–≥–æ –í–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –≤ —Ü–µ–ª–æ–º. –ö–∞–∫ –∂–µ ‚Äî –∏—Ö –Ω–∞—Ü–∏—è –¥–∞–ª–∞ –º–∏—Ä—É –ø—Ä–æ—Ä–æ–∫–∞ –ú—É—Ö–∞–º–º–µ–¥–∞, –Ω–æ–≤—É—é –º–∏—Ä–æ–≤—É—é —Ä–µ–ª–∏–≥–∏—é (–¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –∫–∞–Ω–æ–Ω–∏—á–Ω—ã–º —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –ö–æ—Ä–∞–Ω, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–π –ª–∏—à—å –Ω–∞ –∞—Ä–∞–±—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ, ‚Äî –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥—ã –Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ —è–∑—ã–∫–∏ –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–Ω–æ –∏–º–µ–Ω—É—é—Ç—Å—è ¬´–∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏—è–º–∏¬ª), ‚Äî –∞ –≤ –∏—Ç–æ–≥–µ –∞—Ä–∞–±—ã –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ø–æ–¥—á–∏–Ω–µ–Ω–Ω–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ –ø—É—Å—Ç—å –∏ —Ç–æ–∂–µ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω, –Ω–æ –≤—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ —Ç—É—Ä–æ–∫?!¬Ý

Собственно говоря, благодаря этим обидам и Османскую империю-то в ходе Первой мировой войны развалили не столько войска Антанты, — сколько антитурецкие восстания, поднятые арабами под чутким руководством супершпиона и такого же суперпровокатора, полковника британской разведки Лоуренса. Получившего за свою грязную деятельность рыцарское звание и прозвище «Аравийский». Но, конечно, без использования в качестве рядового «пушечного мяса» местных радикалов, тех же ваххабитов, у будущего «сэра» вряд ли бы получилось что-то путное…

***

Как бы там ни было — Османская империя с последним официально признанным халифом, ее султаном, канула в Лету, — а мечта ибн Саудов стать полностью суверенными королями Аравии исполнилась. Но свежекоронованные венценосцы не спешили отказываться от услуг тех, кто привел их к высшей власти: — ваххабитов. Ведь с их помощью становилось возможной куда более эффективное сопротивление «братским мусульманским режимам» по соседству, появившихся благодаря заслугам сэра Лоуренса Аравийского и его шефов из Лондона. Одно дело просто за власть бодаться, — а совсем другое делать вид, что ты воюешь не за территории и ресурсы, а «за идею», да еще такую величественную, как «чистота Ислама», которую противники ваххабитов якобы «запятнали».

А уж когда в аравийских песках забили целые фонтаны «черного золота» (кстати, больше всего — в провинции с преимущественно шиитским населением, держать в повиновении которую как раз и выходило лучше всего руками ваххабитских радикалов), — ареал распространения ваххабитских идей значительно расширился. Еще бы — только за прошедшие с 1972 года (даты резкого скачка цен на нефть) 40 лет саудовские «транши» на поддержку ваххабитских организаций и пропаганды в самых разных странах составили 72 миллиарда долларов! При том что доллар 70—80-х годов по покупательной способности в несколько раз дороже доллара сегодняшнего.

–ù–µ –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∞ —á–∞—à–∞ —Å–∏—è –∏ —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫ –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –°–°–°–Ý, ‚Äî –≤–∫–ª—é—á–∞—è –Ý–æ—Å—Å–∏—é. –≠—Ç–æ –∂ –∫–∞–∫–∞—è –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ç–Ω–∞—è –ø–æ—á–≤–∞ –¥–ª—è –ø—Ä–æ–ø–∞–≥–∞–Ω–¥—ã —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∏–¥–µ–π ‚Äî –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ–æ–±—â–∞—è –Ω–∏—â–µ—Ç–∞ –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –ª—é–¥–æ–µ–¥—Å–∫–æ-—Ä—ã–Ω–æ—á–Ω—ã—Ö –∏–¥–µ–π –ì–∞–π–¥–∞—Ä–∞ –∏ –µ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—ã—à–µ–π —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã ‚Äî –∏ –Ω–∞–∫–æ–ø–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –∑–∞ –º–Ω–æ–≥–æ –≤–µ–∫–æ–≤ –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –ò—Å–ª–∞–º–∞. –ü—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∏, –ø–æ—á–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ –ø—Ä–∞–≤–µ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤, –æ–±—ã—á–∞–∏, –º–Ω–æ–≥–æ–µ –¥—Ä—É–≥–æ–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–æ–≤–æ—è–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ ¬´—Ä–µ–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª–∏ –≤–µ—ė㬪 –æ–±—ä—è–≤–ª—è—é—Ç ¬´—Ö–∞—Ä–∞–º–æ–º¬ª, –æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω—ã–º –≥—Ä–µ—Ö–æ–º. –ê –¥–ª—è ¬´–≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –∫ –∏—Å—Ç–æ–∫–∞–º¬ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏ –Ω—É–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏—Ç—å –±–æ—Ä–æ–¥—É, —É–∫–æ—Ä–æ—Ç–∏—Ç—å –±—Ä—é–∫–∏, –æ–¥–µ—Ç—å –ø–∞—Ä–∞–Ω–¥–∂—É, ‚Äî –Ω—É, –∏ –¥–∞–ª–µ–µ –ø–æ —Ç–µ–∫—Å—Ç—É –∏–∑ –º–µ—Ç–æ–¥–∏—á–∫–∏ —É–∑–±–µ–∫—Å–∫–∏—Ö –±–æ—Ä—Ü–æ–≤ —Å —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–æ–º. –ü–æ—Ç–æ–º, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –¥–ª—è –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Ç–∞–∫–∏—Ö –∞–¥–µ–ø—Ç–æ–≤ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—è—Ç –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –∏ –¥–µ–ª–æ–º –ø–æ—Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–µ–µ ‚Äî –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –±—ã—Ç—å –≥–æ—Ç–æ–≤—ã–º —Å—Ç–∞—Ç—å ¬´—à–∞—Ö–∏–¥–æ–º¬ª, –º—É—á–µ–Ω–∏–∫–æ–º –∑–∞ –≤–µ—Ä—É, —Å –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º —Ä–∞–µ–º —Å –Ω–µ–±–µ—Å–Ω—ã–º–∏ –∫—Ä–∞—Å–∞–≤–∏—Ü–∞–º–∏-–≥—É—Ä–∏—è–º–∏ –ø–æ—Å–ª–µ —Å—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–Ω–∏—è ¬´–∞–¥—Å–∫–æ–π –º–∞—à–∏–Ω—ã¬ª, –∑–∞–Ω–µ—Å–µ–Ω–Ω–æ–π –≤ –ª—é–¥–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ.¬Ý

–î–ª—è —á–µ–≥–æ —ç—Ç–æ –∏—Ö –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω—ã–º ¬´—Å–ø–æ–Ω—Å–æ—Ä–∞–º¬ª? –ù—É, –¥–ª—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞, –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —É–±—Ä–∞—Ç—å –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç —Å–µ–±—è –ª—é–±–∏–º—ã—Ö —Ö–æ—Ç—è –±—ã —á–∞—Å—Ç—å –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ ¬´–±–µ–∑–±–∞—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö¬ª —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª–æ–≤, ‚Äî –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–≤ –∏—Ö –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –∑–∞ –∫–æ—Ä–¥–æ–Ω ¬´–≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å —Å –Ω–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º–∏¬ª –∏–ª–∏ ¬´–ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏ –≤–µ—ė㬪. –ê —Ç–æ –Ω–µ—Ä–æ–≤–µ–Ω —á–∞—Å, —ç—Ç–∏ —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—ã –æ–±—Ä–∞—Ç—è—Ç —Å–≤–æ–π –ø–ª–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–∑–æ—Ä –Ω–∞ ¬´–∫–æ—Ä–º—è—â—É—é —Ä—É–∫—ɬª ‚Äî –≤ –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å —É–∂ –ø—Ä–∏–∑—Ä–∞—á–Ω–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–µ —Å–∞–º–∏–º –æ—Å–µ–¥–ª–∞—Ç—å –≥–∏–≥–∞–Ω—Ç—Å–∫–∏–µ –Ω–µ—Ñ—Ç–µ–≥–∞–∑–æ–≤—ã–µ ¬´–∫—É–±—ã—à–∫–∏¬ª. –¢–∏–ø–∞ –∫–∞–∫ —Å —Ç–µ–º –∂–µ –ë–µ–Ω –õ–∞–¥–µ–Ω–æ–º –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å ‚Äî –µ–≥–æ –¥–∞–∂–µ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –≤ –≠—Ä-–Ý–∏—è–¥–µ –æ—Å—É–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–º–∞–ª—ã–π —Å—Ä–æ–∫, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –∑–∞–æ—á–Ω–æ. –•–æ—Ç—è —Å–∏–µ –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –Ω—É –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –ø–æ–º–µ—à–∞–ª–æ –ª–∏–¥–µ—Ä—É –∑–∞–ø—Ä–µ—â–µ–Ω–Ω–æ–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ê–ª—å-–ö–∞–∏–¥—ã –≤–µ—Ä—à–∏—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –¥–µ–ª–∏—à–∫–∏ –∏–∑ –ê—Ñ–≥–∞–Ω–∏—Å—Ç–∞–Ω–∞ –∏ –ü–∞–∫–∏—Å—Ç–∞–Ω–∞.¬Ý

–ù—É, –∞ –∑–∞ —Ç—ã—Å—è—á–∏ –≤–µ—Ä—Å—Ç –æ—Ç —Å–≤–æ–∏—Ö —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª—ã –º–æ–≥—É—Ç –∑–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è —á–µ–º —É–≥–æ–¥–Ω–æ. –ù–µ –ø–æ–≤–µ–∑–µ—Ç –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö –ø–æ–ª–∏—Ç–∏–∫–æ–≤ —Å–≤–∞–ª–∏—Ç—å ‚Äî –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –±–æ—Ä—å–±–∞ —Å –Ω–∏–º–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ —ç–ª–∏—Ç—ã —Ç–∞–∫ –∏–ª–∏ –∏–Ω–∞—á–µ –æ—Å–ª–∞–±–∏—Ç. –ü–æ–≤–µ–∑–µ—Ç –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å –∫–∞–∫–æ–π-–Ω–∏—Ç—å ¬´–∏–º–∞—Ä–∞—Ǭª (–∏–ª–∏ –¥–∞–∂–µ ¬´—Ö–∞–ª–∏—Ñ–∞—Ǭª), ‚Äî –∞ —á—Ç–æ –µ–≥–æ –±—É–¥—É—â–∏–º ¬´—ç–º–∏—Ä–∞–º¬ª –∏ ¬´—Ö–∞–ª–∏—Ñ–∞–º¬ª –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –∫—Ä–æ–º–µ –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å —É ¬´—Å–ø–æ–Ω—Å–æ—Ä–æ–≤¬ª –µ—â–µ –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –ø–æ–¥–∞—á–µ–∫? –°–∞–º–∏-—Ç–æ —ç—Ç–∏ ¬´–∏–¥–µ–π–Ω—ã–µ –±–æ—ėܗ㬪 —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å –∏ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∞—Ç—å —É–º–µ—é—Ç, ‚Äî –∞ –¥–ª—è —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ—Ü–≤–µ—Ç–∞–Ω–∏—è –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç—ã –Ω—É–∂–Ω—ã. –í–æ—Ç –∏ –ø–æ–ª—É—á–∞—Ç ¬´–±–µ–Ω–µ—Ñ–∏—Ü–∏–∞—ė㬪 –≤–∞—Ö—Ö–∞–±–∏–∑–º–∞ –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Ñ–∏—Ç –≤ –≤–∏–¥–µ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä–µ–Ω–∏—è —Å—Ñ–µ—Ä –≤–ª–∏—è–Ω–∏—è –Ω–∞ —Ä–∞–Ω–µ–µ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç—É–ø–Ω—ã–µ –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–µ–≥–∏–æ–Ω—ã.¬Ý

–Ý–∞–¥—É–µ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–æ ‚Äî ¬´—Ä–µ–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª–∏ —á–∏—Å—Ç–æ—Ç—ã –ò—Å–ª–∞–º–∞¬ª –∏–∑ —Ä—è–¥–æ–≤ —Ç–æ –ª–∏ —Å–∞—É–¥–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –≤–∞—Ö—Ö–∞–±–∏—Ç–æ–≤, —Ç–æ –ª–∏ –µ–≥–∏–ø–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö ¬´–±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤-–º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω¬ª, —Ç–æ –ª–∏ –ø—Ä–æ—á–µ–π –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–π –ø—É–±–ª–∏–∫–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç —É–≥—Ä–æ–∑—É –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–ª—è —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω –∏–ª–∏ –∞—Ç–µ–∏—Å—Ç–æ–≤, ‚Äî –Ω–æ –∏ –¥–ª—è –ª–æ—è–ª—å–Ω—ã—Ö –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω –∏ —ç–ª–∏—Ç –ª—é–±—ã—Ö –≤–º–µ–Ω—è–µ–º—ã—Ö —Å–≤–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤, –≤–∫–ª—é—á–∞—è –∏ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏–µ. –¢–∞–∫ —á—Ç–æ —Ö–æ—Ç—è –°–∞—É–¥–æ–≤—Å–∫–∞—è –ê—Ä–∞–≤–∏—è, –ö–∞—Ç–∞—Ä —Å –µ–≥–æ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—Ç—å—é –º–∏—Ä–æ–≤—ã—Ö –∑–∞–ø–∞—Å–æ–≤ –≥–∞–∑–∞ –∏ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ —É—à–µ–¥—à–∏–π –æ—Ç –Ω–∏—Ö –ö—É–≤–µ–π—Ç –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—é—Ç —Å–ø–æ–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —ç–∫—Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Å—Ç–æ–≤-—Å–∞–ª–∞—Ñ–∏—Ç–æ–≤ –≤—Å–µ –Ω–æ–≤—ã–º–∏ –º–∏–ª–ª–∏–∞—Ä–¥–∞–º–∏ –Ω–µ—Ñ—Ç–µ- –∏ –≥–∞–∑–æ-–¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤, ‚Äî –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ—è—â–∏–µ –∏—Ö –∞–≥–µ–Ω—Ç–∞–º –ª–∏–¥–µ—Ä—ã —Å—Ç—Ä–∞–Ω, –¥–ª—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–ª–æ–≤–æ—Å–æ—á–µ—Ç–∞–Ω–∏–µ ¬´–ò—Å–ª–∞–º ‚Äî —Ä–µ–ª–∏–≥–∏—è –º–∏—Ä–∞ –∏ –ª—é–±–≤–∏¬ª –Ω–µ –ø—É—Å—Ç–æ–π –∑–≤—É–∫, —É—á–∞—Ç—Å—è –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ —ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ—è—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–π –ø–æ–¥—Ä—ã–≤–Ω–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –í–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è –∞—Ä–º–∏–∏, ‚Äî –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –≤ –ï–≥–∏–ø—Ç–µ –≤ 2013 –≥–æ–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–µ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ —Å–≤–µ—Ä–≥–ª–∏ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —É–∂ –∑–∞—Ä–≤–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –≤ —Å–≤–æ–µ–π —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª-–∏—Å–ª–∞–º–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç—É –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–∞ ¬´–±—Ä–∞—Ç–∞-–º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–∏–Ω–∞¬ª –ú—É—Ö–∞–º–º–µ–¥–∞ –ú—É—Ä—Å–∏. –ò –∫–∞–∫ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∞—Ç–æ—Ä—ã –Ω–µ –≤–µ—â–∞–ª–∏ —Å –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–Ω—ã–º –≤–∏–¥–æ–º –æ ¬´–≤—ã–∑–≤–∞–Ω–Ω–æ–º —ç—Ç–∏–º —Ä–æ—Å—Ç–µ —Ä–∞–¥–∏–∫–∞–ª–∏–∑–º–∞ –≤ –µ–≥–∏–ø–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –Ω–∏–∑–∞—Ö¬ª ‚Äî –∫–∞–∫-—Ç–æ –∑–∞ 12 –∏—Å—Ç–µ–∫—à–∏—Ö —Å –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ –ª–µ—Ç –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ –Ω–µ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ —Ç–æ —á—Ç–æ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–∏, ‚Äî –Ω–æ –¥–∞–∂–µ –∏ —Å–∫–æ–ª—å-–Ω–∏–±—É–¥—å –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã—Ö –º–∞—Å—Å–æ–≤—ã—Ö –≤—ã—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–π —ç–∫—Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Å—Ç–æ–≤. –ê —Å–ª—É—á–∞–∏ —Ç–µ—Ä—Ä–æ—Ä–∞ ‚Äî —Ç–∞–∫ –ø–æ –ª—é–±–æ–º—É –ª—É—á—à–µ, –µ—Å–ª–∏ –∏—Ö –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª–∏ —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç—Å—è –ø—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–Ω–∏–∫–∞–º–∏, –∞ –Ω–µ —Å–æ—Ä–∞—Ç–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –≥–ª–∞–≤—ã –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞.

–ù–µ–º–∞–ª—ã–π –æ–ø—ã—Ç –±–æ—Ä—å–±—ã —Å –∏—Å–ª–∞–º—Å–∫–∏–º —ç–∫—Å—Ç—Ä–µ–º–∏–∑–º–æ–º –Ω–∞–∫–æ–ø–ª–µ–Ω –∏ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –í–µ—Å–æ–º—ã–π –≤–∫–ª–∞–¥ –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –≤–Ω–æ—Å—è—Ç –∏ –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ —Å–∞–º–∏—Ö –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω –∏ –∏—Ö –ª–∏–¥–µ—Ä–æ–≤, –∂–µ–ª–∞—é—â–∏—Ö —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –∂–∏—Ç—å –≤ —Ä–æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ç—å –¥–µ—Ç–µ–π, –∑–∞–±–æ—Ç–∏—Ç—å—Å—è –æ —Å–≤–æ–∏—Ö –±–ª–∏–∑–∫–∏—Ö, ‚Äî –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Ç–æ–≥–æ —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å –æ—Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –ø–ª–∞–Ω–æ–≤ –±–æ—Ä—å–±—ã –∑–∞ —è–∫–æ–±—ã ¬´–∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π –ò—Å–ª–∞–º¬ª, ‚Äî —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∑–∞ —Ç—ã—Å—è—á–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –æ—Ç —Ä–æ–¥–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç. –î–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ —Å —ç—Ç–∏–º –∑–ª–æ–º –ø–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω—å—é ‚Äî –≤–µ–¥—å —Å–∞–º –ø—Ä–æ—Ä–æ–∫ –ú—É—Ö–∞–º–º–µ–¥ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: ¬´–¢–æ—Ç, –∫—Ç–æ –±—ã–ª —É–±–∏—Ç, –∑–∞—â–∏—â–∞—è —Å–≤–æ–µ –∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ, –∂–∏–∑–Ω—å, —Ä–µ–ª–∏–≥–∏—é –∏–ª–∏ —Å–µ–º—å—é, —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —à–∞—Ö–∏–¥–æ–º¬ª.¬Ý–Ý–æ–º–∞–Ω –°–∏–ª–∞–Ω—Ç—å–µ–≤, –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞—É–∫, –≤–∏–¥–Ω—ã–π —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π —Ç–µ–æ–ª–æ–≥, —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–≤–µ–¥ –∏ –∏—Å–ª–∞–º–æ–≤–µ–¥, –∑–∞–≤–∫–∞—Ñ–µ–¥—Ä–æ–π —Ç–µ–æ–ª–æ–≥–∏–∏ –ú–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –ª–∏–Ω–≥–≤–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–∞, –∑–∞–º–µ—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—è –≠–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—é –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–≤–µ–¥—á–µ—Å–∫–æ–π —ç–∫—Å–ø–µ—Ä—Ç–∏–∑—ã –ø—Ä–∏ –ú–∏–Ω–∏—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–µ —é—Å—Ç–∏—Ü–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –§–µ–¥–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏:

¬´‚Ķ—Å–µ–π—á–∞—Å –ø–æ–¥ –≤–∞—Ö—Ö–∞–±–∏–∑–º–æ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–∞—è –∏ —á–µ—Ç–∫–æ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–∞—è –∏–¥–µ—è, –∞ —Å–æ–≤–æ–∫—É–ø–Ω–æ—Å—Ç—å –∏–¥–µ–æ–ª–æ–≥–∏–π –∏—Å–ª–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, –ø—Ä–æ–ø–æ–≤–µ–¥—É—é—â–∏—Ö –∫—Ä–∞–π–Ω—é—é –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–æ—Å—Ç—å –∫ –∏–Ω–∞–∫–æ–≤–µ—Ä—É—é—â–∏–º –∏ –∏–Ω–∞–∫–æ–º—ã—Å–ª—è—â–∏–º. –ò –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞—é—â–∏—Ö –∏—Ö —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–æ. –ü—Ä–æ—â–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ —É–∂–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è —Å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –∏–Ω—ã—Ö –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥–∞–Ω–∏–π, –∞ –≤–∞—Ö—Ö–∞–±–∏—Ç—ã ‚Äî –Ω–µ—Ç, —Ö–æ—Ç—è –ø—Ä–∏ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞—Ö –∏ –¥–ª—è —Ç–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –≤—ã–≥–æ–¥—ã —Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω—ã –∏—Ö —Ç–µ—Ä–ø–µ—Ç—å –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—謪.¬Ý

![]() ‚Äã

‚Äã