–°–µ–Љ—С–љ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М –Є–і—Г—В вАФ –њ–Њ—О—ВвА¶¬ї

–°–µ–Љ—С–љ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М –Є–і—Г—В вАФ –њ–Њ—О—ВвА¶¬ї

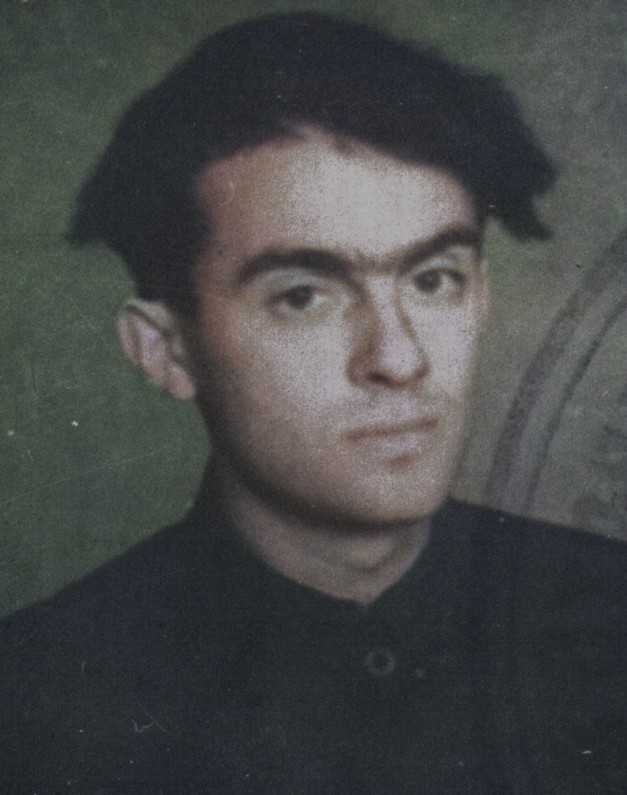

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–Љ –Њ –њ–Њ—Н—В–µ –°–µ–Љ–µ–љ–µ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ, —А–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ 5 –Љ–∞—А—В–∞ 1922 –≥., –≤—А–µ–Ј–∞–≤—И–µ–Љ—Б—П –љ–∞–Љ –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞: ¬Ђ–С–Њ–є –±—Л–ї –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ / –≥–ї—Г—И–Є–ї–Є –≤–Њ–і–Ї—Г –ї–µ–і—П–љ—Г—О, / –Є –≤—Л–Ї–Њ–≤—Л—А–Є–≤–∞–ї –љ–Њ–ґ–Њ–Љ / –Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ–≥—В–µ–є —П –Ї—А–Њ–≤—М —З—Г–ґ—Г—О¬ї.¬†–У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Є–і–Є—В—Б—П —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –≤ —А—П–і–∞—Е –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Њ—В–і–∞–≤—И–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –µ–і–Є–љ–Њ–µ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≤–Ј–Є—А–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞ –љ–∞—Б –Є–Ј –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–Љ–Є –Њ—З–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≤–µ—А–Є—В—Б—П —В–Њ–Љ—Г —Д–∞–Ї—В—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—Н—В –љ–µ –±—Л–ї —Г–±–Є—В –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ, –∞ —Г—И–µ–ї –Є–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1953 –≥., –Ј–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж –і–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –Ш. –°—В–∞–ї–Є–љ–∞.

–Ю–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –њ–ї–µ—П–і–µ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤, —З—М–Є —Б—В–Є—Е–Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –∞–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Х—Й–µ –≤ 1946-–Љ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –њ—А–Њ–≤–Є–і—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є:¬†

–Ь—Л –љ–µ –Њ—В —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є —Г–Љ—А–µ–Љ, вАФ¬†

–Њ—В —Б—В–∞—А—Л—Е —А–∞–љ —Г–Љ—А–µ–Љ.

–Ґ–∞–Ї —А–∞–Ј–ї–Є–≤–∞–є –њ–Њ –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞–Љ —А–Њ–Љ,

—В—А–Њ—Д–µ–є–љ—Л–є —А—Л–ґ–Є–є —А–Њ–Љ!

–Ю–љ —Г–Љ–µ—А —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤–Њ–є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–њ–∞–≤ –њ–Њ–і —В—А–∞–Љ–≤–∞–є.

–Х–≥–Њ –≤–і–Њ–≤–∞ (–і–Њ—З—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –∞—А–Љ–Є–Є –Р.–°. –Ц–∞–і–Њ–≤–∞, –Њ—А–ї–Њ–≤—З–∞–љ–Є–љ–∞; –і–Њ 1942 –≥. –љ–Њ—Б–Є–≤—И–µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є—О –Ц–Є–і–Њ–≤) –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б—В–∞–ї–∞ –ґ–µ–љ–Њ–є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞, –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ—А–Њ–љ–Є–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ц–і–Є –Љ–µ–љ—П¬ї.

–Ф–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ —Б—А–Њ—Б—Б—П —Б –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Е—Б—П.

–Ю–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Б —В–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ –љ–µ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М —Б–≤–Њ–µ –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ вАФ —Е–∞—А—М–Ї–Њ–≤–µ—Ж –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ъ—Г–ї—М—З–Є—Ж–Ї–Є–є (1918вАУ1942), –Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ–Є–љ –Я–∞–≤–µ–ї –Ъ–Њ–≥–∞–љ (1918вАУ1942), —Б–Є–Љ–±–Є—А—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ–Є–љ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –ґ–Є—В–µ–ї—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–∞–є–Њ—А–Њ–≤ (1919вАУ1942), —Г—А–Њ–ґ–µ–љ–µ—Ж –•–Є–љ–≥–∞–љ–∞ –Ш–Њ—Б–Є—Д –£—В–Ї–Є–љ (1903вАУ1944), —Е–µ—А—Б–Њ–љ–µ—Ж-–±–µ—Б–њ—А–Є–Ј–Њ—А–љ–Є–Ї-—Е–∞—А—М–Ї–Њ–≤–µ—Ж –Р—А–Њ–љ –Ъ–Њ–њ—И—В–µ–є–љ (–њ–Њ–≥–Є–± –≤ 1940-–Љ –љ–∞ —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –Є –≤–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ–µ—Ж –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ю—В—А–∞–і–∞ (–Ґ—Г—А–Њ—З–Ї–Є–љ).

***

–†–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –Є —Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л, –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є, —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є-–њ–Њ—Н—В—Л, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Ш–§–Ы–Ш (–≤ 1939 –≥.), –Є –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.¬†

–Я—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞—П —Б—Г–і—М–±—Г, –≤ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Ї–∞—Е –і–Њ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Ь—Г–і—А–Њ—Б—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г —Б –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –љ–∞—В–µ—А—В—Л–Љ–Є –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–Љ —А–µ–Љ–љ–µ–Љ, —Б –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є, —Б–±–Є—В—Л–Љ–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е, —Б –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, —Б –Њ–±–≤–µ—В—А–µ–љ–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–ЉвА¶¬ї.

–Р –≤ 1941 –≥. 17-–ї–µ—В–љ–Є–Љ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ —Г—И–µ–ї –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Т–Њ–µ–≤–∞–ї –њ–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –≤ –Љ–Њ—В–Њ—Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–µ –≤ –ґ—Г—В–Ї—Г—О –Ј–Є–Љ—Г 1941вАУ1942 –≥–Њ–і–Њ–≤, –≤ 1942-–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —В—П–ґ–µ–ї–Њ–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ—Н—В-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ы—М–≤–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї: ¬Ђ–У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –±—Л–ї —А–∞–љ–µ–љ –≤ –ґ–Є–≤–Њ—В. –ѓ–Ї–Њ–≤ –•–µ–ї–µ–Љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: вАЬ–£ –љ–µ–≥–Њ –њ—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є–µвАЭ¬ї.¬†

–°–∞–Љ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї –Ј–∞–њ–Є—Б—М –≤ –±–ї–Њ–Ї–љ–Њ—В–∞—Е: ¬ЂвА¶–†–∞–љ–µ–љ –≤ –ґ–Є–≤–Њ—В. –Э–∞ –Љ–Є–љ—Г—В—Г —В–µ—А—П—О —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –£–њ–∞–ї. –С–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –±–Њ—П–ї—Б—П —А–∞–љ—Л –≤ –ґ–Є–≤–Њ—В. –Я—Г—Б—В—М –±—Л –≤ —А—Г–Ї—Г, –љ–Њ–≥—Г, –њ–ї–µ—З–Њ. –•–Њ–і–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г. –С–∞–±–∞—А—Л–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–∞–ї. –†–∞–љ–∞ вАФ –∞–ґ –≤–Є–і–љ–Њ –љ—Г—В—А–Њ. –Т–µ–Ј—Г—В –љ–∞ —Б–∞–љ—П—Е. –Я–Њ—В–Њ–Љ –і–Њ–µ—Е–∞–ї–Є –і–Њ –Ъ–Њ–Ј–µ–ї—М—Б–Ї–∞. –Ґ–∞–Љ –≤–∞–ї—П–ї—Б—П –≤ —Б–Њ–ї–Њ–Љ–µ –Є –≤—И–∞—ЕвА¶¬ї вАФ –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ –≤ 1962 –≥. –Т –µ–≥–Њ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–љ—Л—Е –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞—Е –Є –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞—Е.

–Ь. –Ы—М–≤–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –і–∞–ї—М—И–µ (—Н—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –µ–≥–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ):¬†

¬ЂвА¶–≤ –І–µ–ї—П–±–Є–љ—Б–Ї–µ, –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –≤ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ –љ–µ–Њ—Б–≤–µ—Й—С–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–µ –±—Л–≤—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л —И–µ–ї –≤–µ—З–µ—А –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–∞ –Р–Ї—Б—С–љ–Њ–≤–∞ вАФ –Њ–љ —З–Є—В–∞–ї –Х—Б–µ–љ–Є–љ–∞ вАФ –≤ –Ј–∞–ї–µ –±—Л–ї–∞ —В–Є—И–Є–љ–∞. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –∞–њ–ї–Њ–і–Є—Б–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Т –њ–Њ–ї—Г—В—М–Љ–µ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П —А–∞–љ–µ–љ—Л–є –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—З–љ–Њ–Љ —Е–∞–ї–∞—В–µ –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАЬ–Я—А–Њ—Б—В–Є—В–µ, –Љ—Л —Е–ї–Њ–њ–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ: —Г –љ–∞—Б –љ–µ—В —А—Г–ЇвАЭ¬ї.¬†

–†–∞–Ј–≤–µ —В–∞–Ї–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–±—Л—В—М?

–Р –≤–Њ—В —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –≤—Б—В—А–µ—З–µ —Б –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –≤ 1943 –≥. –њ–Њ—Н—В–∞ –Я–∞–≤–ї–∞ –Р–љ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ:¬†

¬Ђ...–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ—И–µ–ї —Н—В–Њ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є, —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Е—Г–і–Њ–є —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–ї–Њ—Б—Л–є —О–љ–Њ—И–∞ –≤ –≤—Л—Ж–≤–µ—В—И–µ–є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–µ—А–Ї–µ, –Љ–љ–µ –≤–і—А—Г–≥ –њ–Њ–Љ–µ—А–µ—Й–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Љ–Њ–є —Б—Л–љ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–Є–µ –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Ј–∞ —И–µ—Б—В—М-—Б–µ–Љ—М –і–Њ —В–Њ–≥–Њ. –Т–Њ–є–љ–∞ –љ–µ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є, –Љ—Г–ґ–µ–є –Є –±—А–∞—В—М–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–Љ–Є, —В–∞–Ї —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤–Њ—И–µ–і—И–Є–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–ї–∞–і—И–Є–Љ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–Њ–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Р–љ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ, –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —З—Г–і–∞. –°–Ї–∞–ґ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П —Б–µ–Ї—Г–љ–і–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Њ–Ї—А–∞—Б–Є–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –≤ –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, –≤ –і—А—Г–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –ї—О–і—М–Љ–Є, —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В—Г... –Ю–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Є–Ј –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П, –Є –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –і—Л—И–∞–ї–Њ –≤–Њ–є–љ–Њ–є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В—Л–Љ –љ–∞ –≤–Њ–є–љ–µ... –Ю–љ —З–Є—В–∞–ї —Б—В–Є—Е–Є, —В–µ —Б–∞–Љ—Л–µ, —З—В–Њ –≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Г—О –Ї–љ–Є–ґ–Ї—Г вАЬ–Ю–і–љ–Њ–њ–Њ–ї—З–∞–љ–µвАЭ. –Ю –љ–Є—Е –Є —В–Њ–≥–і–∞, –Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —Б–њ–Њ—А–Є–ї–Є, –Є–Љ–Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М, –Є—Е –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є –љ–∞—З–Є—Б—В–Њ, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞. –†–∞–Ј–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Б–∞–Љ–∞ –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ —Б–Є–ї–µ —Б—В–Є—Е–Њ–≤. –І—В–Њ –ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ –Є—Е –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л—Е —Б—В–Є—Е–Њ–≤, —З–µ–Љ –ґ–µ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П —Н—В–∞ —Г–≥–ї–Њ–≤–∞—В–∞—П —О–љ–Њ—И–µ—Б–Ї–∞—П –ї–Є—А–Є–Ї–∞, –Њ —З–µ–Љ –Њ–љ–∞? –Ю –њ—А–∞–≤–і–µ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–∞–≤–і–Њ–є –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Њ–љ–∞¬ї.

–Ч–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –≤ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–µ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –±—Л–ї –љ–∞–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–≥—А–∞–і–Њ–є вАФ –Љ–µ–і–∞–ї—М—О ¬Ђ–Ч–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Г—О –і–Њ–±–ї–µ—Б—В—М¬ї, –∞ –Њ—А–і–µ–љ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ч–≤–µ–Ј–і—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Г–ґ–µ –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В–µ.

–Я–µ—А–≤–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –°–µ–Љ–µ–љ–∞ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ, —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞—П –Р–љ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ, –≤—Л—И–ї–∞ –≤ 1944 –≥. –Х—Й–µ –Ј–∞ –≥–Њ–і –і–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ —Н—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —Б—З–Є—В–∞—О—В –ї—Г—З—И–µ–є —Г –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ, –Ш–ї—М—П –≠—А–µ–љ–±—Г—А–≥ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Ю–љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ—Л –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ї–љ–Є–≥ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ—Л –љ–µ —З–Є—В–∞–ї–Є, –љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Г–і–µ—В –Є–≥—А–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ, –љ–Њ –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є —А–µ—И–∞—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л¬ї.¬†

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–∞–Ј–µ—В–µ –Є —Г—Б–њ–µ–ї –Є–Ј–і–∞—В—М –µ—Й–µ 7 –Ї–љ–Є–≥. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –≤ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –µ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ–Ј–ї–Њ: –Њ–љ —Г—Б–њ–µ–ї —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б—В–Є—Е–Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞—Е, –љ–Њ —Г–ґ–µ –Є –≤ –∞–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П—Е. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Ь–∞–є–Њ—А–Њ–≤, –Ъ—Г–ї—М—З–Є—Ж–Ї–Є–є, –Ъ–Њ–≥–∞–љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, вАФ –њ–∞–≤—И–Є–µ, –њ—А–µ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б –љ–∞–Љ–Є —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є, вАФ –љ–µ –і–Њ–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ–Є–≥.

–Я–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П —Б–≤–Њ—О –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤—Г—О –Ј–∞–њ–Є—Б—М ¬Ђ–Я–Њ—Н–Ј–Є—П вАФ —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –љ–∞ —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –љ–µ –Ј–∞–і—Л—Е–∞–µ—И—М—Б—П –≤ –ї—О–±–≤–Є –Є –≥–Њ—А–µ, —Б—В–Є—Е–Њ–≤ –љ–µ –њ–Є—И–Є¬ї, –°–µ–Љ–µ–љ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤—Г —Б–≤–Њ–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —В–µ–Ї—Б—В 1942-–≥–Њ, ¬Ђ–Я–µ—А–µ–і –∞—В–∞–Ї–Њ–є¬ї:¬†

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М –Є–і—Г—В вАФ –њ–Њ—О—В,

–∞ –њ–µ—А–µ–і —Н—В–Є–Љ

–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞—В—М.

–Т–µ–і—М —Б–∞–Љ—Л–є —Б—В—А–∞—И–љ—Л–є —З–∞—Б –≤ –±–Њ—О вАФ

—З–∞—Б –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П –∞—В–∞–Ї–Є.

–°–љ–µ–≥ –Љ–Є–љ–∞–Љ–Є –Є–Ј—А—Л—В –≤–Њ–Ї—А—Г–≥

–Є –њ–Њ—З–µ—А–љ–µ–ї –Њ—В –њ—Л–ї–Є –Љ–Є–љ–љ–Њ–є.

–†–∞–Ј—А—Л–≤ вАФ

–Є —Г–Љ–Є—А–∞–µ—В –і—А—Г–≥.

–Ш –Ј–љ–∞—З–Є—В вАФ —Б–Љ–µ—А—В—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Є–Љ–Њ.

–°–µ–є—З–∞—Б –љ–∞—Б—В–∞–љ–µ—В –Љ–Њ–є —З–µ—А–µ–і,

–Ч–∞ –Љ–љ–Њ–є –Њ–і–љ–Є–Љ

–Є–і–µ—В –Њ—Е–Њ—В–∞.

–С—Г–і—М –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В

—Б–Њ—А–Њ–Ї –њ–µ—А–≤—Л–є –≥–Њ–і вАФ

—В—Л, –≤–Љ–µ—А–Ј—И–∞—П –≤ —Б–љ–µ–≥–∞ –њ–µ—Е–Њ—В–∞.

–Ь–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —П –Љ–∞–≥–љ–Є—В,

—З—В–Њ —П –њ—А–Є—В—П–≥–Є–≤–∞—О –Љ–Є–љ—Л.

–†–∞–Ј—А—Л–≤ вАФ

–Є –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В —Е—А–Є–њ–Є—В.

–Ш —Б–Љ–µ—А—В—М –Њ–њ—П—В—М –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В –Љ–Є–Љ–Њ.

–Э–Њ –Љ—Л —Г–ґ–µ

–љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –ґ–і–∞—В—М.

–Ш –љ–∞—Б –≤–µ–і–µ—В —З–µ—А–µ–Ј —В—А–∞–љ—И–µ–Є

–Њ–Ї–Њ—З–µ–љ–µ–≤—И–∞—П –≤—А–∞–ґ–і–∞,

—И—В—Л–Ї–Њ–Љ –і—Л—А—П–≤—П—Й–∞—П —И–µ–Є.

–С–Њ–є –±—Л–ї –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є.

–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ

–≥–ї—Г—И–Є–ї–Є –≤–Њ–і–Ї—Г –ї–µ–і—П–љ—Г—О,

–Є –≤—Л–Ї–Њ–≤—Л—А–Є–≤–∞–ї –љ–Њ–ґ–Њ–Љ

–Є–Ј-–њ–Њ–і –љ–Њ–≥—В–µ–є

—П –Ї—А–Њ–≤—М —З—Г–ґ—Г—О.

–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–Ї–∞ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤—А–µ–Ј–∞–µ—В—Б—П –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 1970-—Е –Ѓ. –Ы—О–±–Є–Љ–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ґ–µ–∞—В—А–µ –љ–∞ –Ґ–∞–≥–∞–љ–Ї–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М ¬Ђ–Я–∞–≤—И–Є–µ –Є –ґ–Є–≤—Л–µ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Б–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Њ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–µ –Ј—А–Є—В–µ–ї—П вАФ —Б–∞–Љ–∞ —В–µ–Љ–∞, —Б—В–Є—Е–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤, –Є—Е —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і—М–±—Л, –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –Њ–≥–Њ–љ—М —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–є —В—А—Г–њ–њ—Л. –Т —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ –њ–Њ—Н—В –Т—Л—Б–Њ—Ж–Ї–Є–є –Є–≥—А–∞–ї –њ–Њ—Н—В–∞ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ (–Є, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –У–Є—В–ї–µ—А–∞), –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П—Е –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ —З–Є—В–∞–ї –µ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Є.¬†

¬Ђ–Ю–Ї–Њ—З–µ–љ–µ–≤—И–∞—П –≤—А–∞–ґ–і–∞, —И—В—Л–Ї–Њ–Љ –і—Л—А—П–≤—П—Й–∞—П —И–µ–Є¬ї, вАФ —В–∞–Ї, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–Є–Ї—В–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї.

–£ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –µ—Б—В—М –Є —В–∞–Ї–Њ–µ, –≤—А–Њ–і–µ –±—Л –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ:

–ѓ –≤ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ –Ј–∞ –Ъ–∞—А–њ–∞—В–∞–Љ–Є

—З–Є—В–∞–ї –Њ–± –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є, —З–Є—В–∞–ї

–Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і —Г–±–Є—В—Л–Љ–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є

–љ–µ –∞–љ–≥–µ–ї —Б–Љ–µ—А—В–Є, –∞ –Ї–Њ–Љ–±–∞—В —А—Л–і–∞–ї.

–Ш —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –Љ–µ–љ—П, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї—Г—И–∞—О—В

–і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞ –ї—О–і–Є –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ.

–Ш —П –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–ґ–і—Г –і—Г—И–∞–Љ–Є

—Б–≤–µ—А–Ї–љ—Г–ї–∞ –Є—Б–Ї—А–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Љ–Њ–µ–≥–Њ.

–£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–∞ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є—П.

–Ю–љ–∞ –µ–Љ—Г –Њ—И–Є–±–Ї–Є –Є –≥—А–µ—Е–Є,

–≤—Б–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –Њ–±–Є–і—Л –Є –њ—А–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є

–њ—А–Њ—Й–∞–µ—В –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–і–Є–≤—Л–µ —Б—В–Є—Е–Є.

–Ш —Г –Љ–µ–љ—П –µ—Б—В—М —В–Њ–ґ–µ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞—П,

–љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г –љ–µ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–љ–∞—П, –Њ–і–љ–∞,

—Б—Г—А–Њ–≤–∞—П –Љ–Њ—П –Є –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–∞—П,

–і–∞–ї–µ–Ї–∞—П –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є—П вАФ –Т–Њ–є–љ–∞...

–Ъ–∞–Ї–∞—П –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ—Й–љ–∞—П, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤–Є—А—В—Г–Њ–Ј–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –њ–µ—А–≤–∞—П —Б—В—А–Њ—Д–∞! –Ш –Ї–∞–Ї–∞—П –≤—Л–љ–Њ—И–µ–љ–љ–∞—П –Є —Б–Є–ї—М–љ–∞—П вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П! 1947-–є –≥–Њ–і! –Т –≥—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–Є—Д–Љ–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є—ПвАУ–њ—А–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—А–∞—Б—В–∞–µ—В –њ–Њ—Н—В–Є–Ї–∞ –Х–≤–≥–µ–љ–Є—П –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М 15 –ї–µ—В, –љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–∞—З–љ–µ—В –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П, –Є —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞ –Њ—В–њ—Г—Й–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –Њ–љ –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ.¬†

–Э–Њ –љ–µ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ–і–µ—В –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –°–µ–Љ–µ–љ—Г –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є ¬Ђ–°—В—А–Њ—Д—Л –≤–µ–Ї–∞¬ї, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤ 1990-—Е, –∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —В–µ–ї–µ–њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–µ—В —В–∞–Ї—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О:¬†

¬Ђ–Т–µ—Б—М–Љ–∞ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П —В–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–њ–Є—Б–µ–є –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –µ–Љ—Г –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—Г–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ –њ–∞—В–µ—Д–Њ–љ–µ, –і–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Б–µ—Е –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –Њ–љ –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї вАЬ–≥–∞–љ—Б–∞–Љ–ЄвАЭ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ–µ –љ–Є —А–∞–Ј—Г —В–∞–Ї –љ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї: вАЬ–Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ївАЭ¬ї.¬†

¬Ђ–®–µ—Б—В—М –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –ґ–Є–ї–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј–±–µ. –Ґ—А–Њ–µ —Г–µ—Е–∞–ї–Є. –Ґ—А–Њ–µ –њ—А–Є—И–ї–Є. –Т–µ–ї–µ–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–є–Ї–µ –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –њ–ї–Њ—В–љ–Њ –Њ–Ї–љ–Њ –Є –і–≤–µ—А–Є: вАЬ–Ф–∞–≤–∞–є –њ–∞—В–µ—Д–Њ–љвАЭ. вАЬ–Э—Г, –њ–Њ–≥–Є–±–ї–∞вАЭ, вАФ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞ —Б—В–∞—А—Г—И–Ї–∞. –Ч–∞–≤–µ–ї–Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–Ї—Г. –Ю–љ–Є —Б–µ–ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б—В–Њ–ї–∞, –≤—Л–љ—Г–ї–Є –ї–Є—Б—В–Њ—З–Ї–Є –±—Г–Љ–∞–≥–Є –Є –Ј–∞–њ–µ–ї–Є вАЬ–Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ївАЭ. –Я—А–Њ–њ–µ–ї–Є –≤–µ—Б—М. –Ю–і–Є–љ –њ–Њ–ґ–Є–ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б–ї–µ–Ј–Є–ї—Б—П. –Т—Б—В–∞–ї–Є –Є —Г—И–ї–Є. –Ю–љ–∞ –Є—Е –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–∞¬ї.

–Ф–Њ–≤–µ—А–Є–Љ—Б—П –Є —Ж–µ–њ–Ї–Њ–Љ—Г –≥–ї–∞–Ј—Г –Х–≤—В—Г—И–µ–љ–Ї–Њ:¬†

¬Ђ–Ю–љ –±—Л–ї, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П –≤–Є–і–µ–ї –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е: —З–µ—А–љ–Њ–±—А–Њ–≤—Л–є, —Б –±—А—Л–Ј–ґ—Г—Й–Є–Љ–Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Ї–∞—А–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є. –Э–µ –≤–µ—А–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ—В-–≤–Њ—В —Г–Љ–µ—А–µ—В—М. –Р –Њ–љ —Н—В–Њ –Ј–љ–∞–ї, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —В–Њ–ґ–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —П –≤–Є–і–µ–ї –µ–≥–Њ –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Њ–љ–µ вАЬ–Ф–Є–љ–∞–Љ–ЊвАЭ, –≤ –±—Г–Ї–ї–µ—И–љ–Њ–є —Б –Є—Б–Ї–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є –Ї–µ–њ–Ї–µ, –Ї–∞–Ї–Є–µ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–Є –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ —Д—Г—В–±–Њ–ї–Є—Б—В—Л. –Ю–љ –љ–µ–≥–Њ–і–Њ–≤–∞–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–∞ —Б—Г–і—М—О, –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ –≤—Б–Ї–∞–Ї–Є–≤–∞–ї —Б –±–µ—В–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–Ї–∞–Љ—М–Є, –Є —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –њ–Њ–і –µ–≥–Њ –≥–∞–±–∞—А–і–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –њ–ї–∞—Й–Њ–Љ —Б–Є–љ–Є–µ —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–µ –±—А—О–Ї–Є –Є —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л–µ –Ї–µ–і—Л. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ —Б–±–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —Д—Г—В–±–Њ–ї –Є–Ј –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж—Л? –Ю–љ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –Љ–µ–љ—П, —Г–Ј–љ–∞–ї, —Е–Њ—В—П –≤–Є–і–µ–ї –Љ–µ–љ—П –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј, –љ–∞ —Е–Њ–і—Г –≤ –¶–Ф–Ы–µ, –і–∞ –Љ–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ —Г–Ј–љ–∞–ї, –µ—Й–µ –Є –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –Љ–љ–µ –Љ–Њ–µ —З–µ—В–≤–µ—А–Њ—Б—В–Є—И–Є–µ: –Ю—В –∞–ї–ї–µ–є –°–∞–Љ–Њ—В–µ–Ї–Є / –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—Г–ї–Ї—Г / –Њ–љ –≤ –ї—О–і—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–Љ–∞—В–Њ—Е–µ / —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї—ГвА¶¬ї

1942. –°.–У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ. "–Ы—О–±–Є–Љ–Њ–є –Љ–∞–Љ–Њ—З–Ї–µ"

–Ш —Н—В–Є —Б—В–Є—Е–Є –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤:

–Ґ–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ–±–Њ!

¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†–Ш–Ј –Њ–Ї–љ–∞

–њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—И—М —З–µ—А–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є,

–Є –≤—Л–µ—Б—В –Є—Е –≥–Њ–ї—Г–±–Є–Ј–љ–∞

–Є –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–Є—В –љ–µ–±–µ—Б–∞–Љ–Є.

вА¶вА¶.

–ѓ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В—М —Б–Љ–Њ–≥,

–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –ї–µ–ґ–∞—В—М —З–∞—Б–∞–Љ–Є.

...–Ш —Г —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П–љ–љ—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥

–Њ–њ—П—В—М –ї—О–±—Г—О—Б—М –љ–µ–±–µ—Б–∞–Љ–Є.

¬Ђ–Э–µ–±–µ—Б–∞¬ї, 1942

–Ч–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–∞—П—Б—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П вАФ —З–µ—А–љ—Л–µ –≥–ї–∞–Ј–∞, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ—Л–µ –≥–Њ–ї—Г–±–Є–Ј–љ–Њ–є –љ–µ–±–µ—Б. –¶–∞—А–∞–њ–∞–µ—В –љ–∞—Б –≥–ї–∞–≥–Њ–ї ¬Ђ–≤—Л–µ—Б—В¬ї. –Х—Б–µ–љ–Є–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–љ–∞—З–µ: ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–љ—М —Б–Њ—Б–µ—В –≥–ї–∞–Ј–∞¬ї. –Я–Њ-–≥—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л –Є –∞—Д–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–љ—Л –і–≤–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–Ї–Є —Н—В–Є—Е ¬Ђ–Э–µ–±–µ—Б¬ї.

–Ю—Б—В–∞–≤–Є–Љ –і–ї—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–≤—И–Є—Е –Є–ї–Є –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—З–µ—Б—В—М —Г–Љ–Њ–њ–Њ–Љ—А–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –љ–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–С–∞–ї–ї–∞–і—Г –Њ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (1942) вАФ ¬Ђ–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ —А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, / –Њ –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є. / –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –і–≤–Њ–µ, / –∞ —В—А–µ—В–Є–є —В–Њ—Б–Ї—Г–µ—В –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–µвА¶¬ї.

–Ф–ї—П –Њ—Б–Њ–±–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є–ї–Є –±–µ—Б–њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Г –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–∞ ¬Ђ–Ч–∞–Ї–∞—А–њ–∞—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–Є—Е–Є¬ї (1948), —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б—В—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є –≤ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Т—Б–µ –≤ –Ъ–∞—А–њ–∞—В–∞—Е –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г...¬ї

–Т—Б–µ –≤ –Ъ–∞—А–њ–∞—В–∞—Е –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г,вАФ

–Њ—В–≤–Њ—А–Є

–і–≤–µ—А–Є –≤ —И–Ї–Њ–ї—Г, –≥–і–µ –і–µ—В–Є —Г—З–∞—В—Б—П,

—Б –і–µ—В–≤–Њ—А–Њ—О –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є:

вАФ –С–∞—В—М–Ї–Њ –Ї—В–Њ —Г —В–µ–±—П?

вАФ –Я–Њ –Ы–∞—В–Њ—А–Є—Ж–µ

–≥–Њ–љ–Є—В –ї–µ—Б!

вАФ –Ь–Њ–є —Г–µ—Е–∞–ї —В—Г–і–∞, –≥–і–µ —Б—В—А–Њ–Є—В—Б—П

–Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≥—Н—Б.

–Ґ–∞–Ї –≤ –Ъ–∞—А–њ–∞—В–∞—Е –ї–∞–і–Є—В—Б—П, —Б–њ–Њ—А–Є—В—Б—П

–Љ–Є—А —З—Г–і–µ—Б.

–Т –≥—А–∞—Д—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Љ–Ї–∞—Е —В–µ–њ–µ—А—М —Б–∞–љ–∞—В–Њ—А–Є–Є

–њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ–љ–Њ–≤ –Є –≥–Њ—А–љ—П–Ї–Њ–≤.

–Ґ–∞–Ї –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П —Е–Њ–і –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є

–њ–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї–Њ–≤.

–Т—Б–µ –≤ –Ъ–∞—А–њ–∞—В–∞—Е –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї –ї—Г—З—И–µ–Љ—Г

–љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞!

–Ь—Л –Њ—В–Љ–∞—П–ї–Є—Б—М, –Љ—Л –Њ—В–Љ—Г—З–Є–ї–Є—Б—М,

—Б—В–∞–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞!

–Ю—Б—В–∞–≤–Є–Љ —Б—Г–і—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —В–µ–Љ—Г, –±—Л–ї–Є –ї—М –Ї–∞—А–њ–∞—В—Б–Ї–Є–µ –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ч–∞–≤–µ—А—И–Є–Љ –љ–∞—И –Ї—А–∞—В–Ї–Є–є –Њ–±–Ј–Њ—А —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –°–µ–Љ–µ–љ–∞ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ вАФ —Ж–Є—В–∞—В–Њ–є –Є–Ј –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П, –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –∞–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –∞—Д–Њ—А–Є—Б—В–Є—З–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Њ–є –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ, –Њ—В—З–µ–Ї–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ-—Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ, –њ–Њ-–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —В—А–µ–Ј–≤–Њ: ¬Ђ–Э–∞—Б –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –ґ–∞–ї–µ—В—М, –≤–µ–і—М –Є –Љ—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –± –љ–µ –ґ–∞–ї–µ–ї–Є...¬ї:

–Я—Г—Б—В—М –ґ–Є–≤—Л–µ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ—П—В, –Є –њ—Г—Б—В—М –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞—О—В

—Н—В—Г –≤–Ј—П—В—Г—О —Б –±–Њ–µ–Љ —Б—Г—А–Њ–≤—Г—О –њ—А–∞–≤–і—Г —Б–Њ–ї–і–∞—В.

–Ш —В–≤–Њ–Є –Ї–Њ—Б—В—Л–ї–Є, –Є —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–∞–љ–∞ —Б–Ї–≤–Њ–Ј–љ–∞—П,

–Є –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л –љ–∞–і –Т–Њ–ї–≥–Њ–є, –≥–і–µ —В—Л—Б—П—З–Є —О–љ—Л—Е –ї–µ–ґ–∞—В, вАФ

—Н—В–Њ –љ–∞—И–∞ —Б—Г–і—М–±–∞, —Н—В–Њ —Б –љ–µ–є –Љ—Л —А—Г–≥–∞–ї–Є—Б—М –Є –њ–µ–ї–Є,

–њ–Њ–і—Л–Љ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –∞—В–∞–Ї—Г –Є —А–≤–∞–ї–Є –љ–∞–і –С—Г–≥–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В—Л.

вА¶–Э–∞—Б –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –ґ–∞–ї–µ—В—М, –≤–µ–і—М –Є –Љ—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –± –љ–µ –ґ–∞–ї–µ–ї–Є,

–Љ—Л –њ—А–µ–і –љ–∞—И–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –≤ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —З–Є—Б—В—Л.

–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ: —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є (–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —Б –љ–∞–Љ–Є!) —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ–Є–љ–∞, ¬Ђ–Љ—Л –њ—А–µ–і –љ–∞—И–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –Є –≤ —В—А—Г–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —З–Є—Б—В—Л¬ї.¬†

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П вАФ –Ъ–Є–µ–≤ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї—Б—П –≤ –∞–і –±—А–∞—В–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А—Ж—Л, –њ–Є—И—Г—Й–Є–µ –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, —Г–≤—П–Ј–ї–Є –≤ –њ—Г—В–∞—Е –ї–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Њ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –Є —Б–∞–Љ–Њ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Ј–∞ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ, –љ–Є –ґ–µ—А—В–≤ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–є–љ, –љ–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е¬ї –Њ—В —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Њ–Ї–Ї—Г–њ–∞—Ж–Є–Є.

–Э–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–Љ –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ґ–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –Т–Њ–ї—Л–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–≤—И–µ–≥–Њ –і–Њ –≤–Њ–є–љ—Л –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О —Б—В—Г–і–Є—О –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞ –њ–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б –љ–Є–Љ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –≤ 1947-–Љ:¬†

¬Ђ–Ь–Є–љ—Г–ї–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В—М –≤–µ–Ї–∞, –Є –≤ —Б–µ–ї–µ –Ъ—А—О–Ї–Њ–≤—Й–Є–љ–∞, –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –Ъ–Є–µ–≤–∞, —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –њ–Њ–і –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ –і–µ—А–µ–≤—Ж–µ–Љ —В–∞–±–ї–Є—З–Ї—Г —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О: вАЬ–Ъ–∞—И—В–∞–љ –°–µ–Љ–µ–љ–∞ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–ЊвАЭ. –Р —А—П–і–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і–µ—А–µ–≤—Ж–∞ —Б —В–∞–±–ї–Є—З–Ї–∞–Љ–Є: вАЬ–†—П–±–Є–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П –Ь–∞–є–Њ—А–Њ–≤–∞вАЭ, вАЬ–Ы–Є–њ–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –І—Г–Љ–∞—З–µ–љ–Ї–ЊвАЭ, вАЬ–Ґ—Г—П –Я–∞–≤–ї–∞ –Ъ–Њ–≥–∞–љ–∞вАЭ, вАЬ–Т–µ—А–±–∞ –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–∞ –С–∞–≥—А–Є—Ж–Ї–Њ–≥–ЊвАЭ, вАЬ–С–µ—А–µ–Ј–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –Ъ—Г–ї—М—З–Є—Ж–Ї–Њ–≥–ЊвАЭ... –≠—В–Њ –±—Л–ї –°–∞–і –њ–Њ—Н—В–Њ–≤, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є —Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–ї–µ—В–Ї–Є. –Р –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Љ—Г–Ј–µ–є вАЬ–°—В—А–Њ–Ї–∞, –Њ–±–Њ—А–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ—Г–ї–µ–євА¶вАЭ. –Ґ–µ –ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤-–≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –Є—Е –ї—О–±–Є–Љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Є –Ї–љ–Є–≥–Є –Њ –љ–Є—Е, —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–µ—Й–Є...¬ї.

–У–і–µ —В–µ –Ї–∞—И—В–∞–љ—Л –Є —А—П–±–Є–љ—Л, –ї–Є–њ—Л –Є —В—Г–Є, –≤–µ—А–±—Л –Є –±–µ—А–µ–Ј—Л?

–Ъ—В–Њ –Є –Ї–∞–Ї —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –њ–Њ–Љ–љ–Є—В –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ–Њ—Н—В–Њ–≤-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤ вАФ –µ–≥–Њ —Г—А–Њ–ґ–µ–љ—Ж–µ–≤, –њ—А–Њ–ї–Є–≤—И–Є—Е –Ї—А–Њ–≤—М, –∞ —В–Њ –Є –Њ—В–і–∞–≤—И–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ј–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ?¬†

–Т–Є—Б–Є—В –ї–Є –µ—Й–µ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ъ–Є–µ–≤–∞, –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–Є —Г–ї–Є—Ж –Ы. –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–≥–Њ –Є –Ґ–∞—А–∞—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є (—Г–≥–ї–Њ–≤–Њ–є –і–Њ–Љ –љ–Њ–Љ–µ—А 3-–∞, –Ї—Б—В–∞—В–Є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –ґ–Є–ї –Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ –Ъ–Є—А–Є–µ–љ–Ї–Њ-–Т–Њ–ї–Њ—И–Є–љ), –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –і–Њ—Б–Ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О ¬Ђ–Т —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Љ–µ —Б 1922 –њ–Њ 1939 –≥–≥. –ґ–Є–ї –њ–Њ—Н—В-—Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї –°–µ–Љ–µ–љ –У—Г–і–Ј–µ–љ–Ї–Њ¬ї?¬†