–Ф–Њ–ї–≥–Є–µ –±–ї—Г–ґ–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ –њ–µ—Б–Ї–∞–Љ

–Ф–Њ–ї–≥–Є–µ –±–ї—Г–ґ–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ –њ–µ—Б–Ї–∞–Љ

–Я–†–Ю–Ф–Ю–Ы–Ц–Х–Э–Ш–Х. –Я–†–Х–Ф–Ђ–Ф–£–©–Х–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ

–Т –Њ—З–µ—А–Ї–µ ¬Ђ–Т–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –£—А–∞–ї —Б –£–Њ–ї–ї-–°—В—А–Є—В–∞¬ї¬†–±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ –і–Њ–ї–≥–Є—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є вАФ —Е–Њ—В—П –±—Л –Љ–µ–і–Є (–љ–Њ —Б –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б–µ—А–µ–±—А–Њ –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ), –Њ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞—Е –≤—Л–њ–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Є–Ј –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е —А—Г–і –Є –њ—А–Њ—Б—М–±–∞—Е –Ш–≤–∞–љ–∞ III, –Ш–≤–∞–љ–∞ IV вАФ –µ–≤—А–Њ-–Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞–Љ вАФ –Њ –њ—А–Є—Б—Л–ї–Ї–µ —А—Г–і–Њ–Ј–љ–∞—В—Ж–µ–≤, –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Њ–≤. –Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–Њ ¬Ђ–І–∞—Б–∞ –•¬ї –љ–∞—И–∞ —Б—В—А–∞–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–µ—З–љ—Л–є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е, —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–µ—В...

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–∞—Е¬ї –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Є–љ: ¬Ђ–Э–∞ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–Њ—А–µ, —В–∞—Б—Г–µ–Љ–Њ–є –і—А–µ–є—Д–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–Њ–≤ –ї–Є—И—М –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е, –≤—Б–њ—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –≥–Њ—А–љ—Л–µ —Б–Ї–ї–∞–і–Ї–Є, –Љ–∞–≥–Љ–∞ –≤—Г–ї–Ї–∞–љ–Њ–≤ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В –Ї –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ¬ї. –Р –љ–∞—И–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П —А–∞–≤–љ–Є–љ–∞ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є вАФ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –њ–ї–Є—В–µ —Б –і–Њ–Ї–µ–Љ–±—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–Є—Б—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ¬ї. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є –≤—Г–ї–Ї–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г–≥—А–Њ–Ј, –Ј–µ–Љ–ї–µ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–є —Н—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є, –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–євА¶ —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ—Л–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї –њ–ї–∞–љ–µ—В—Л –≤ –Љ–Є—А–µ, –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –ґ–µ вАФ –Є —Б–∞–Љ—Л–є –±–µ–і–љ—Л–є вАФ –њ–Њ —А—Г–і–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –±–µ–Ј –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П вАФ –љ–∞—А–Њ–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є вАФ —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ –Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤—Г –Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–µ–Љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–є. –£—А–∞–ї, –°–Є–±–Є—А—М, –Ф–∞–ї—М–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–ЇвА¶¬†

–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ ¬Ђ–≠–≤—А–Є–Ї–Є!¬ї —Н–љ—В—Г–Ј–Є–∞—Б—В–Њ–≤ –Ј–≤—Г—З–∞–ї–Є –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Г–≥–ї–Њ–≤ —Б—В—А–∞–љ—Л: ¬Ђ–Э–∞—И–ї–Є!.. –Э–∞—И–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –Ь–µ–і—М! (–Ґ–Њ–ґ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є)вА¶ –°–µ—А–µ–±—А–Њ! –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ!..¬ї –Т–Њ—В –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–Є–Ї–Є–њ–µ–і–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤: ¬Ђ–Ь–µ–і–љ—Г—О —А—Г–і—Г –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –і–Њ–±—Л–≤–∞—В—М –њ—А–Є –Ш–Њ–∞–љ–љ–µ III, —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Љ–µ–і–љ—Л–µ –і–µ–љ—М–≥–Є (–Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤–≤–Є–і—Г –Є–Ј –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є)¬ї. вАФ –≠—В–Њ –Њ –Љ–µ–і–љ—Л—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е –¶–Є–ї—М–Љ—Л –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ —А–µ–Ї–Є –Я–µ—З–Њ—А—Л вАФ –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ш–≤–∞–љ III –≤ 1490 –≥–Њ–і—Г –Є –њ—А–Њ—Б–Є–ї ¬Ђ—А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–µ—Б–∞—А—П¬ї, –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ–∞ I –њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤. –Ш –њ–µ—А–≤—Л–µ ¬Ђ–Љ–µ–і–љ—Л–µ¬ї –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є—П, –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ, –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —В–Њ–ї—М–Ї–Њ вАФ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ–љ—В–љ—Л—Е –і–Њ–ї—П—Е, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П, —Б–µ–±–µ—Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є–Ї–Є.¬†

–Ш —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ —Д–∞–Ї—В—Г –Њ —Ж–Є–ї—М–Љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–є –±—Г–і–µ—В –і—А—Г–≥–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–Ї–∞: ¬Ђ–Х—Й–µ –њ–Њ—З—В–Є 240 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –Є—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П, –≤—Л–њ–ї–∞–≤–Ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–µ–і–Є, –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є–Љ–њ–Њ—А—В–∞ (–≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –≤—Б–µ –љ–∞ —В–Њ –ґ–µ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ ¬Ђ–Љ—П–≥–Ї–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ¬ї, –њ—Г—И–љ–Є–љ—Г) –±—Л–ї вАФ ¬Ђ–Љ–µ–і–љ—Л–є –ї–Њ–Љ¬ї. –С—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–ї–Њ–Љ: –≤—Л—И–µ–і—И–Є–µ –Є–Ј —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Љ–µ–і–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –±—Л–ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–≥–Њ–і–љ–µ–µ –≤–µ–Ј—В–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Ф–∞–ї–µ–µ: –њ–µ—А–µ–њ–ї–∞–≤–Ї–∞, —З–µ–Ї–∞–љ–Ї–∞ –Љ–µ–і–љ—Л—Е –Љ–Њ–љ–µ—В, –Њ—В–ї–Є–≤–Ї–∞ –њ—Г—И–µ–Ї. –≠—В–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–і–љ—Л—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–Є–ї—М–Љ—Л. –Ш—Е –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б –≥–Њ—А–љ—Л–Љ –і–µ–ї–Њ–Љ, –і–Њ–±—Л—З–µ–є, –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤. –Т—Б–µ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤–∞–ї–Є—В –Ј–∞ –£—А–∞–ї. –≠—В–Њ –ґ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —Б–µ—А–µ–±—А–∞, –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞.

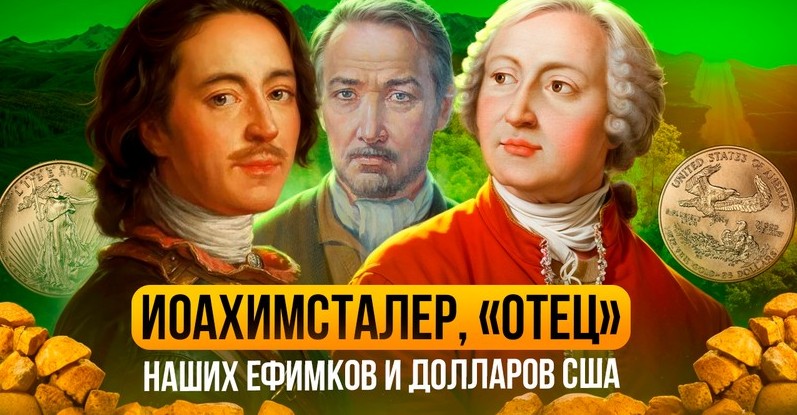

–†–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї ¬Ђ–Є—Е –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤¬ї –Є ¬Ђ–љ–∞—И–Є—Е –µ—Д–Є–Љ–Ї–Њ–≤¬ї

–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–Љ–∞–љ–∞—Е –Њ —В–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ (–і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVIII –≤–µ–Ї–∞) –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ –Љ–µ–ї—М–Ї–∞—О—В ¬Ђ–µ—Д–Є–Љ–Ї–Є¬ї: —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –Њ–њ–ї–∞—В—Л –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–Њ—А—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤ —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В–Є–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤ (–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –≤–µ—З–љ–Њ–є –њ—Г—И–љ–Є–љ–Њ–є): ¬ЂвА¶–Є –≤—Л–і–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї—Г –С—Г—В—Г—А–ї–Є–љ—Г —Б–µ–Љ—М—Б–Њ—В –µ—Д–Є–Љ–Ї–Њ–≤¬ї. –Ч–∞–љ—П—В–љ–Њ, —В–µ ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –µ—Д–Є–Љ–Ї–Є¬ї –Є —Б–∞–Љ–∞—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –≤–∞–ї—О—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –і–Њ–ї–ї–∞—А –°–®–Р вАФ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Њ—В –Њ–і–љ–Њ–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–Њ–љ–µ—В—Л: –Ш–Њ–∞—Е–Є–Љ—Б—В–∞–ї–µ—А. –С–ї–Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–∞ –Ш–Њ–∞—Е–Є–Љ—Б—В–∞–ї—М –≤ –†—Г–і–љ—Л—Е –≥–Њ—А–∞—Е (–І–µ—Е–Є—П, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П вАФ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є—П –°–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є) –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ –Є —З–µ–Ї–∞–љ–Є–ї–Є –Є–Њ–∞—Е–Є–Љ—Б—В–∞–ї–µ—А—Л, –Њ—З–µ–љ—М –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О, –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Г—О –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Љ–Њ–љ–µ—В—Г. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ: ¬Ђ–Є–Њ–∞—Е–Є–Љ—Л¬ї –њ–Њ—И–ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є—О (–њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П—Б—М –Ї–∞–Ї ¬Ђ–µ—Д–Є–Љ–Ї–Є¬ї), –∞ ¬Ђ—В–∞–ї–µ—А—Л¬ї вАФ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О (–Ї–∞–Ї ¬Ђ–і–Њ–ї–ї–∞—А—Л¬ї). –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є —В–∞–ї–µ—А–∞–Љ–Є/–і–Њ–ї–ї–∞—А–∞–Љ–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ –љ–µ–∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–µ—В—Л –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Є–∞—Б—В—А—Л. –Ш –≤ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—П—Е, –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –°–®–Р вАФ —В–∞–ї–µ—А/–і–Њ–ї–ї–∞—А вАФ —Б—В–∞–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –Р –њ–Њ–Ї–∞ вАФ –љ–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ —А—Г–±–ї–Є –њ–µ—А–µ—З–µ–Ї–∞–љ–Є–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–≤–µ–Ј–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–µ—В—Л.¬†

–Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≥—А–∞–Љ–Њ—В–∞—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞—В—М ¬Ђ–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Г—О, —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Г—О, –Њ–ї–Њ–≤—П–љ–љ—Г—О, –Љ–µ–і–љ—Г—О, —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–≤—Г—О —А—Г–і—Л –Є —Б–µ—А—Г –≥–Њ—А—О—З—Г—О¬ї. –Т—Б–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї–Є: –≤ –Ї—А–∞—П—Е, ¬Ђ–Њ—В–Ї—Г–і–∞ –µ—Б—В—М –њ–Њ—И–ї–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П¬ї вАФ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –љ–µ—В, –≤—Б–µ –љ–∞–і–µ–ґ–і—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–µ–Ї—В–Њ—А: –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Я–µ—А–Љ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–∞–є –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї –µ—Й–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є–љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, –∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ, —Н—В–Њ—В ¬Ђ–≤–µ–Ї—В–Њ—А¬ї –і–Њ—Б—В–Є–≥ –£—А–∞–ї–∞. –Ш –≤ 1695 –≥–Њ–і—Г —В–∞–Љ –Њ–Ї—А—Л–ї–Є, –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є ¬Ђ–У–Њ—А–∞-–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В¬ї —Б –Љ–∞–≥–љ–Є—В–љ—Л–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—П–Ї–Њ–Љ. –Ф–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Я–µ—В—А—Г I: ¬Ђ–Э–∞—И–ї–Є –≥–Њ—А—Г –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Г—О, –∞ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Ї–µ вАФ –њ—Г–њ–Њ–≤–Є–љ–∞ —З–Є—Б—В–∞–≥–Њ –Љ–∞–≥–љ–Є—В–∞¬ї. –Ъ—А–∞–є–љ—П—П –љ—Г–ґ–і–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–ї–∞ –Я–µ—В—А–∞ I –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М –≤ 1719 –≥–Њ–і—Г ¬Ђ–У–Њ—А–љ—Г—О –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—О¬ї, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–≤—И—Г—О –ї—О–±–Њ–Љ—Г –ґ–µ–ї–∞—О—Й–µ–Љ—Г –±–µ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –і–Њ–±—Л—З–µ–є –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є—Б–Ї–Њ–њ–∞–µ–Љ—Л–µ:

–Я—Г–љ–Ї—В 1. ¬Ђ–°–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Б–µ–Љ –Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –і–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ–ї—П, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ –± —З–Є–љ–∞ –Є –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –љ–Є –±—Л–ї, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —З—Г–ґ–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е (–Њ–±—А–∞—В–Є–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Н—В–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–µ —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є–µ, вАФ –Ш.–®.)вА¶¬ї вАФ –Ш –≤—Б–µ—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –ї—О–і–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ–µ—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Я—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є–Є¬ї: ¬Ђ–Ш—Б–Ї–∞–ї–Є, –Ї–Њ–њ–∞–ї–Є, –њ–ї–∞–≤–Є–ї–Є, –≤–∞—А–Є–ї–Є, —З–Є—Б—В–Є–ї–Є –≤—Б—П–Ї–Є–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Л: –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, —Б–µ—А–µ–±—А–Њ, –Љ–µ–і—М, –Њ–ї–Њ–≤–Њ, —Б–≤–Є–љ–µ—Ж, –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ...¬ї

–Э–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —А—Г–і–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В –≤—Л–њ–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Њ–≤ –љ–ЊвА¶ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–≥–Њ –≤ ¬Ђ–Я—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є–Є¬ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ, вАФ ¬Ђ–Ј–ї–∞—В–∞¬ї, вАФ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ.

–Ґ–∞–Ї –Ї—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –≥–і–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є?

¬Ђ–†—Г–і—Л¬ї, –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є, –Ї–Њ–Љ—М—П –Ј–µ–Љ–ї–Є –≤–µ–Ј–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Є–Ј –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, —Б –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ–Љ–Њ–є –Ї –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г. –Э–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞: –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є–Ј–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –Є–Ј —А—Г–і—Л. –Р –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞ –≤–Є–і–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –Ј–∞–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –љ–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–і. –Ю—В—А—П–і –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞ –§–Є–ї–Є–њ–њ–∞ –°–≤–µ—И–љ–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А—Г–і—Г, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ —З—М–Є-—В–Њ (–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ?) –і—А–µ–≤–љ–Є–µ, –і–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ–Є –Є –њ–ї–∞–≤–Є–ї—М–љ–Є. –Р —Н—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ вАФ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ: —Н—В–Њ —А—Г–і–∞ вАФ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–∞—П, —В–∞ —З—В–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї–ЄвА¶ –Э–Њ –Є–Ј –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —А—Г–і –≤—Л–њ–ї–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–ї–Њ–≤–Њ –Є —Б–≤–Є–љ–µ—Ж. –І–µ—А–µ–Ј –≥–Њ–і –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –ґ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–і –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–µ—А–µ–±—А–Њ. –Х—Й–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤ 1714 –≥–Њ–і—Г, –Є–Ј —В–Њ–є –ґ–µ –љ–µ—А—З–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —А—Г–і—Л ¬Ђ–њ—А–Њ–±–Є—А–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –Ї—Г–њ–µ—Ж–Ї–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–Ї–Є¬ї –Ш–≤–∞–љ –Ь–Њ–Ї–µ–µ–≤ –≤—Л–њ–ї–∞–≤–Є–ї –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ! –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –Є –Њ —Б—Г–і—М–±–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ-—Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П –Х—А–Њ—Д–µ—П –Ь–∞—А–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —А–∞–љ–µ–µ –≤ —В–µ–Ї—Б—В–µ.¬†

–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1745вАФ1758 –≥–≥. –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –ґ–Є–ї—Л... –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї–≤–∞—А—Ж–µ–≤—Л–µ –ґ–Є–ї—Л –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Є—Б—М —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л–Љ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ. –Э–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–∞—П —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –і–Њ–±—Л—З –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є–Ј —А—Г–і—Л –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–Њ 22-—Е –њ—Г–і–Њ–≤ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ. –Э–Њ —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –±–Њ–≥–∞—В–µ–є—И–µ–≥–Њ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ 1814 –≥. —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –ґ–Є–ї—М–љ—Л—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—З—В–Є –Ј–∞–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є, –∞ —Б 1860 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—В –≤ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞. –Я—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –Њ—В –Є—Б—В–Њ—Й–µ–љ–Є—П —А—Г–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А—Г–і–µ —З–Є—Б–ї–Њ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е —А—Г–Ї –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е –Є —А–Њ—Б—Б—Л–њ—П—Е –Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—В –љ–∞ –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е —А–Њ—Б—Б—Л–њ—П—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ ¬Ђ–Ј–∞–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П¬ї (—Б–ї–Њ–≤–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е –Њ—В—З–µ—В–Њ–≤), –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –Є —А—Г–Ї.

–Ъ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—О 19 –≤–µ–Ї–∞ –і–Њ–±—Л—З–∞ –≤ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е –Ј–∞—И–ї–∞ –≤ —В—Г–њ–Є–Ї, –Є–ї–Є —В–Њ—З–љ–µ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–µ–ї—Г, –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —А—Л–≤–Њ–Ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–Љ –Ї –і–Њ–±—Л—З–µ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Ш —Б–∞–Љ—Л–є –њ–µ—А–≤—Л–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ вАФ –≤ —В—А—Г–і–∞—Е –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤–∞ вАФ —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞ –Њ –µ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є–Ї–µ (–Ј–∞–Њ—З–љ–Њ–Љ) вАФ –Ы—М–≤–µ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ–µ (1784вАФ1857). –У–Њ—А–љ—Л–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А, –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В–µ–ї—М ¬Ђ–њ–µ—Б–Њ—И–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞¬ї –£—А–∞–ї–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ–±—Л—З–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ (–µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Њ—З–љ–Њ–µ¬ї) –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ.

–Ч–∞ —Н—В–Є–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–Њ–Є—В ¬Ђ–і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–∞¬ї –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ —А—Г–і–µ –Є —А–Њ—Б—Б—Л–њ—П—Е, —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞—П, –Є –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–і—Б—В–Њ–Є—В –µ—Й–µ –љ–µ —А–∞–Ј –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П. –Ш—В–∞–Ї, –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–Я–µ—А–≤—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є–Є –Є–ї–Є —А—Г–і–љ—Л—Е –і–µ–ї¬ї –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–њ–µ—Б—З–∞–љ–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—П —А—Г–і–∞... –±—Г–і–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–≤–µ—А—Е—Г —В–Њ–є —А–µ–Ї–Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —А—Г–і–µ –≤ –ґ–Є–ї–∞—Е¬ї. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ –њ–µ—Б—З–∞–љ–Њ–Љ—Г –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г –Њ—В —А–Њ—Б—Б—Л–њ–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–є—В–Є –Є –і–Њ —А—Г–і–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–≤ –ґ–Є–ї–∞—Е¬ї. –Э–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: –∞ –≤–µ–і—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є вАФ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –Њ—В ¬Ђ–ґ–Є–ї¬ї –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—О —А–µ–Ї –Є –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞—Е –Є –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л—Е –Њ—В–Љ–µ–ї—П—Е. –Э–Њ –≤–µ–і—М —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є—Е –і–Њ–±—Л—З–Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–µ, —А—Г–і–љ–Њ–µ –і–Њ–±—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е, –њ–Њ–і–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е —И–∞—Е—В–∞—Е, —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Н—В–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –і–Њ–±—Л—З–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–≥–ї—П. –Р —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ–Њ–µ вАФ —Н—В–Њ –ї—О–і–Є, –±—А–Њ–і—П—Й–Є–µ –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ —А–µ–Ї (–Є–ї–Є –±—Л–≤—И–Є—Е —А–µ–Ї), –њ—А–Њ—Б–µ–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ, –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –њ–µ—Б–Њ–Ї, –Є —В—Г—В –µ—Б—В—М —Б–≤–Њ–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥: –ї—О–і–Є –±—А–Њ–і—П—В, —В–Њ–ґ–µ –њ–Њ –њ–µ—Б–Ї—Г, –≤—Л–Є—Б–Ї–Є–≤–∞—О—В —П–љ—В–∞—А—М. –†—Г–і–љ–Є–Ї, —И–∞—Е—В–∞ вАФ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Њ–µ–Љ–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ, –∞ –і–Њ–±—Л–≤–∞—В—М —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ (–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П) –њ—А–Њ—Б—В–Њ: –њ—Г—Б—В–Є—В—М –Њ—Е–Њ—З–Є—Е —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї–µ–є —Б –ї–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є. –Ґ—Г—В –≤—Б—О —А–∞–±–Њ—В—Г –њ–Њ –і–Њ–±—Л—З–µ –Є–Ј-–њ–Њ–і –Ј–µ–Љ–ї–Є –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї–∞ –Ј–∞ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –ї–µ—В вАФ —А–µ–Ї–∞.

–Э–Њ —Н—В–Њ—В —Н–Ї—Б—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–є ¬Ђ—З–∞—Б—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –і–ї—П –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є–ї–Є –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е, –≥–і–µ —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–∞ –љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –≤–µ–ї–∞—Б—М, —В–µ ¬Ђ–Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Є¬ї –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В —А–Њ–ї—М –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–є —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є. –Э–Њ —В–∞–Љ, –≥–і–µ ¬Ђ—А–µ—З–љ—Л–µ –њ—А–Є—З—Г–і—Л¬ї –≤—Л–љ–µ—Б–ї–Є –њ–µ—Б–Њ–Ї —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–Њ–ї–µ–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ вАФ –љ—Г–ґ–љ–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є¬ї. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–є, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–є –љ–∞ —В–∞–Ї—Г—О, –Є —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –Ы–µ–≤ –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ. –Ъ–∞–Ї –Є –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ вАФ –≤—Л—Е–Њ–і–µ—Ж –Є–Ј –њ—А–Њ—Б—В–Њ–љ–∞—А–Њ–і—М—П, —Б–µ–Љ—М–Є ¬Ђ–њ–Њ—В–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞—Е¬ї.¬†

–ѓ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞–ї–µ–љ–љ—Г—О —Д–∞–±—А–Є–Ї—Г¬ї вАФ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–є, –љ–∞ —В—Г, —З—В–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П –љ–∞ —А–Њ—Б—Б—Л–њ—П—Е. –Т —В–Њ–Љ –Є —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞, —З—В–Њ —В—А—Г–і–Є–ї—Б—П –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–∞—А—М–µ—А—Л вАФ –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ —А—Г–і–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є —В–Њ–є ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–є¬ї —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ вАФ ¬Ђ–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ—В–Њ–ї—З–µ–є–љ–∞—П¬ї —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞. –†—Г–і–∞ –і—А–Њ–±–Є–ї–∞—Б—М, –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М, —З–µ—А–љ—Л–є —И–ї–Є—Е –Њ—В–і–µ–ї—П–ї—Б—П –љ–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –ї–Њ—В–Ї–∞—Е (–≤–Њ—В –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б —А–µ—З–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є). –Ы–µ–≤ –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ –Є –љ–∞—З–∞–ї –≤ —П–љ–≤–∞—А–µ 1795 –≥–Њ–і–∞, –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–Љ –њ–∞—А–љ–µ–Љ, —Б–≤–Њ—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–Љ—Л–≤–∞–ї—М—Й–Є–Ї–∞¬ї. –≠—В–Њ –±—Л–ї–∞ ¬Ђ–Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ—В–Њ–ї—З–µ–є–љ–∞—П —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞¬ї. –Э–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–љ–µ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г 19 –≤–µ–Ї–∞ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –љ–∞ —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ–і–Њ—И–ї–∞ –Ї –њ—А–µ–і–µ–ї—Г.

–Ъ–∞–Ї —В–∞–Љ —И–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞? –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ вАФ –Ї–≤–∞—А—Ж–µ–≤—Л–µ –ґ–Є–ї—Л. –Ъ–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г—В—М вАФ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –≥—А–∞–љ–Є—В–љ–Њ–є —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞–≥–Љ—Л –≥–Є–і—А–Њ—В–µ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ъ–≤–∞—А—Ж–µ–≤—Л–µ –ґ–Є–ї—Л –≤–Ј—А—Л–≤–∞–ї–Є вАФ —Н—В–Њ –њ–∞—Г–Ј—Л –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ. –Т–µ–љ—В–Є–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –љ–µ—В, —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –≤ –Ї–ї—Г–±–∞—Е –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤—Л—Е –≥–∞–Ј–Њ–≤. –Э–∞ ¬Ђ—В–Њ–ї—З–µ—П—Е¬ї –Ї–≤–∞—А—Ж–µ–≤—Г—О —А—Г–і—Г –і—А–Њ–±–Є–ї–Є. –°–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ —Б—В—Г–њ—Л, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –і–∞–ї–µ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ —И–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Ї—Г –і–ї—П —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є –Ї–≤–∞—А—Ж–∞.¬†

–Ш —В—Г—В —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Є –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А—Г–µ–Љ –ї–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Я–µ—Б—З–∞–љ–∞—П –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞—П —А—Г–і–∞... —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–≤–µ—А—Е—Г —В–Њ–є —А–µ–Ї–Є –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –±—Л—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є —А—Г–і–µ –≤ –ґ–Є–ї–∞—Е¬ї. вАФ –Э–Њ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є –љ–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї—В–Њ—А–∞:

вАФ –Э–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–Њ—З—В–µ—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –Ј–µ—А–љ–∞ –Є–Ј —А—Г–і–љ–Њ–є –ґ–Є–ї—Л –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞—В—Г—А—Л –Њ—В–Њ—А–≤–∞–љ—Л –Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є —А–∞—Б—Б–µ—П–љ—Л.

–Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ ¬Ђ–Э–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–∞—В—Г—А—Л¬ї вАФ —Н—В–Њ –Т–Њ–і–∞! –Я–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–∞—П –і–∞–Њ—Б–Є—Б—В–∞–Љ–Є –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ–∞—П –≤–Њ–і–∞, –Ј–∞–Љ–µ—А–Ј–∞—П –Є –Њ—В—В–∞–Є–≤–∞—П, –і—А–Њ–±–Є–ї–∞ –Ї–≤–∞—А—Ж–µ–≤—Л–µ –ґ–Є–ї—Л. –Э–µ—Г—В–Њ–Љ–Є–Љ—Л–Љ–Є —А—Г—З–µ–є–Ї–∞–Љ–Є, —А–µ–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ—Б–ї–∞ –Ї–≤–∞—А—Ж–µ–≤—Л–є –њ–µ—Б–Њ–Ї –Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –≤–љ–Є–Ј, –љ–∞–Љ—Л–≤–∞—П –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л–µ –Њ—В–Љ–µ–ї–Є. –Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ —А—Г–і–љ–Њ–≥–Њ –µ—Б—В—М –Є –њ–µ—Б–Њ—И–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ. –Я–µ—А–≤—Г—О —А–∞–Ј–≤–µ–і–Њ—З–љ—Г—О –њ–∞—А—В–Є—О –њ—А–Є–≤–µ–Ј –Є–Ј –Ъ–Є—В–∞—П –Ї—Г–њ–µ—Ж –°–њ–Є—А–Є–і–Њ–љ –Ы–∞–љ–≥—Г—Б–Њ–≤. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —З—В–Њ –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Я–µ—В—А –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї –≤ –Р–Ј–Є—О —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—О –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –С—Г—Е–≥–Њ–ї—М—Ж–∞ вАФ –љ–µ—Г–і–∞—З–∞. –Т —З–µ–Љ –ґ–µ —А–Њ–ї—М –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ–∞? –Х–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–і–Є—А–∞—В—М—Б—П —Б–Ї–≤–Њ–Ј—М —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–љ–Є–є –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Њ–Ї, —З—В–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –≤ –њ–µ—Б–Ї–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ –Ј–µ—А–љ—Л—И–Ї–Є —Б–њ–µ–Ї–∞—О—В—Б—П –Њ—В –ґ–∞—А–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞. –Ъ–Њ–µ–≥–Њ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ—В, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ –њ–µ—Б–Ї–µ –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—ВвА¶ –°–Є–ї—Г –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–љ—М—П –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤–∞ –Є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П вАФ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ вАФ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –ї–Є—И—М —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ —Б —В–≤–µ—А–і–Њ—Б—В—М—О –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –С–µ—А–≥-–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Є —Ж–∞—А–Є–≤—И–µ–є —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є (–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є) —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—ОвА¶¬†

–Э–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –≤–Њ–і–Њ–Њ—В–ї–Є–≤–љ–Њ–є —И—В–Њ–ї—М–љ–Є –≤ 1774-–Љ –≥–Њ–і—Г –љ–∞ –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–∞—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –љ–∞—В—Л–Ї–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –±—М—О—Й–Є–µ –Ї–ї—О—З–Є, –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–µ –≤ –њ–µ—Б–Њ–Ї —Б –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є–Љ–Є –Ї—А—Г–њ–Є—Ж–∞–Љ–Є –Є—Б–Ї–Њ–Љ—Л–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ (–Ї–Њ–Є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–∞ –С–µ—А–≥-–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П), —З—В–Њ –і–Њ–±—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є—И—М ¬Ђ–ґ–Є–ї—М–љ–Њ–µ, –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ¬ї, –≥–Њ—А–љ—Л–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–≥–љ–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Н—В–Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Ш –Њ–±–µ—А-–±–µ—А–≥–≥–∞—Г–њ—В–Љ–∞–љ –Ш–ї—М–Љ–∞–љ, –≤ 1804 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≤–µ—Б—В–Є –Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–µ –≤ –њ–µ—Б–Ї–µ –љ–∞ –Ъ–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Є –¶–∞—А–µ–≤–Њ-–Х–ї–Є–Ј–∞–≤–µ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е, —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –Є–Ј–≤–ї–µ—З—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б–Ї–∞, –љ–ЊвА¶ –і–µ–ї–Њ –Ј–∞–≥–ї–Њ—Е–ї–Њ.

–Р –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ —З–Є—В–∞–ї —В—А—Г–і –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤–∞ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ, –њ—А—П–Љ–Њ –≤–Є–і–µ–ї –њ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –Ї–∞–Ї –≤—Л–Љ—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –Є–Ј –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л—Е —А—Г–і–љ—Л—Е –ґ–Є–ї –Ї—А—Г–њ–Є—Ж—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ —Б–Ї–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П ¬Ђ–њ–Њ —В—П–ґ–µ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є вАФ –≤ –і–Њ–ї–Є–љ—Л¬ї. –Э–Њ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–Є —Б —З–µ–Љ. –Х—С –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї —И—Г—А—Д—Л –≤—Л—И–µ, —З–µ–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ, –±–ї–Є–Ј –њ–Њ–і–Њ—И–≤ –≥–Њ—А: –і–Њ–≤–ї–µ–ї–Њ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–µ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ: –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ вАФ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –ї–Є—И—М –≤ –≥–Њ—А–љ—Л—Е —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –њ–Њ—В—А–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї–Є 3 000 —А—Г–±–ї–µ–є –∞—Б—Б–Є–≥–љ–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤–Ј—Л—Б–Ї–∞—В—М —Б –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤–њ—А–µ–і—М –љ–µ –Є—Б–Ї–∞—В—М –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤ –і–Њ–ї–Є–љ–∞—Е. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1814 –≥–Њ–і—Г –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–ї–Њ–Љ–Є—В—М —Н—В–Є –њ—А–µ–і—Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—А–љ–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є —Б–Є–ї—Г —Б—В–∞—А—Л—Е –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є.¬†

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –Ь–Є–∞—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –ї–Њ–≤–Є—В—М –њ–µ—Б–Њ—И–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ, –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –С–µ—А–≥-–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –њ–Њ–Љ–µ—И–∞–ї–∞ –µ—Й–µ —А–∞–Ј. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–є, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є —В—Г –ґ–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, —З—В–Њ –Є –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞—Е: —В–Њ –µ—Б—В—М —В–Њ–ї–Ї–ї–Є –Є ¬Ђ–њ–µ—Б–Њ–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї–Њ—З—М —Г–≤–µ—Б–Є—Б—В—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є —А—Г–і—Л¬ї. –Р —В—Г—В –Є –Ї–≤–∞—А—Ж–µ–≤—Л–є –њ–µ—Б–Њ–Ї –Є–Ј–Љ–µ–ї—М—З–∞–ї—Б—П –≤ –њ—Л–ї—М, –Є –Ї—А—Г–њ–Є–љ–Ї–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Є–Ј–Љ–µ–ї—М—З–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї, —З—В–Њ —Г—В–µ–Ї–∞–ї–Є —Б –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Њ—З–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є.¬†

–°–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ, —З—В–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ—Б—В—М —В–µ—Е –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–∞ –Њ—В—А–∞—Б–ї—М –Њ—В –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —И–∞—А–ї–∞—В–∞–љ–Њ–≤. –°—А–∞–Ј—Г –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –Х—А–Њ—Д–µ–µ–Љ –Ь–∞—А–Ї–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞ –£—А–∞–ї –і–≤–Є–љ—Г–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —В–∞–Ї–Є—Е. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Н—В–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ –Є –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ —Г—Б–ї—Г–≥–Є ¬Ђ–ї–Њ–Ј–Њ—Е–Њ–і—Ж–∞¬ї вАФ –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ –†—Л–ї–Ї–Є. –° –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Є–ї–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –њ—А—Г—В–Њ–Љ –Њ–љ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ –£—А–∞–ї—Г –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—Б—В, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М–µ. –•–Њ—В—П –Ы–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤ –≤ —В–Њ–Љ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—Б–љ—Г–ї—Б—П –Є —Н—В–Є—ЕвА¶ ¬Ђ—А—Г–і–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Є–ї–Њ–Ї¬ї. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї–Њ–ї–Њ—А–Є—В–љ–∞ –ї–Њ–Љ–Њ–љ–Њ—Б–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Є—Е: ¬Ђ–Ј–∞–±–Њ–±–Њ–љ—Л –Є–ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А—П–Љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –њ—А–Є—В–≤–Њ—А—Б—В–≤–Њ¬ї.¬†

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б —Н—В–Є–Љ ¬Ђ–Ј–∞–±–Њ–±–Њ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї —А—Г–і–Њ–Є—Б–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Є–ї–Њ–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ —В–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Ј–∞–≥–∞–і–Њ—З–љ–Њ–µ: –Є –≤ 1960вАФ1980—Е –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –љ–∞—Г—З-–њ–Њ–њ. –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б—В–∞—В–µ–є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—Й–Є—Е –Є –њ—Л—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —Н—Д—Д–µ–Ї—В –њ—А—Г—В–∞, –≤–і—А—Г–≥ –Є–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —А—Г–Ї–∞—Е ¬Ђ—Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞...¬†

–Т—Л—А–Њ—Б—И–Є–є –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ –њ–Њ—Е—И—В–µ–є–≥–µ—А–∞ (–Љ–∞—Б—В–µ—А –њ–Њ —В–Њ–ї—З–µ–љ–Є—О —А—Г–і) –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ –љ–∞ –С–µ—А–µ–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –±—Л–ї ¬ЂвА¶–Ј–∞ –њ—А–Є—Б–Љ–Њ—В—А–Њ–Љ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г¬ї. –Т –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Њ –љ–µ–Љ –≤ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–У–Њ—А–љ–∞—П –Я—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї (вДЦ3 –Ј–∞ 2022 –≥–Њ–і) –Т.–С. –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞ –Є –Р.–Э. –Ъ–Њ—А—И—Г–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –µ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–≤–љ–Њ–є –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–Љ—Г ¬Ђ–≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Г¬ї. –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є—П –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –±—Л–ї –≥–Њ—В–Њ–≤ ¬Ђ–≥–Њ—А—Л –Ј–µ–Љ–µ–ї—М —Б—А—Л—В—М¬ї –≤ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є–Љ ¬Ђ–≤—Л–Ї–∞—В–µ¬ї (–≤–Њ —А–≤—Г), –љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є–ї –Њ–і–Є–љ –Ј–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –≤—Б–µ –њ–µ—Б—З–∞–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –≤–µ—А—И–Ї–Њ–≤, –≥–і–µ —И–ї–∞ –ґ–µ–ї—В–Њ–≤–∞—В–∞—П –±–µ–ї–Њ-—Б–µ—А–∞—П —В–∞–ї—М–Ї–Њ–≤–∞—П –≥–ї–Є–љ–∞. –Ю–љ –≤ –њ—А–Њ–±–∞—Е –љ–∞—И–µ–ї —Б–Њ–ї–Є–і–љ—Г—О —З–∞—Б—В–Є—Ж—Г –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ –≤–µ—Б–Њ–Љ 17,5 –Ј–Њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї–∞. (–Ч–Њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї вАФ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–∞—П –Љ–µ—А–∞ –≤–µ—Б–∞ = 1/96 —Д—Г–љ—В–∞, —Н—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 4,266 –≥—А–∞–Љ–Љ–∞.)

–° —В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Є –њ–Њ—И–ї–∞ –і–Њ–±—Л—З–∞ —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б–Њ—И–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Т —В–Њ–є –±—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ—Б–Ї–Њ–є —А–Њ—Б—Б—Л–њ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ, –њ—А–Є —А–∞–±–Њ—В–µ –і–∞–ґ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –і–љ–µ–≤–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П (–≤ —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е: ¬Ђ–љ–µ—Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞¬ї, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –Ј–љ–∞—З–Є—В, –Є —А–∞–±–Њ—В—Г ¬Ђ—Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Г—О¬ї –њ—А–Є —Б–≤–µ—В–µ –Ї–Њ—Б—В—А–Њ–≤, —Д–∞–Ї–µ–ї–Њ–≤) вАФ –њ—П—В—М –њ—Г–і–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞. –Ґ–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П —А–Њ—Б—Б—Л–њ—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –і–∞–ї–∞ –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є 2.779 –њ—Г–і–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ вАФ —Н—В–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 5,5 —В–Њ–љ–љ...

–С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ, –Ї 1815-–Љ—Г –≥–Њ–і—Г –Њ–±–Њ–є–і—П –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О –С–µ—А–≥-–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є –Њ ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Њ–ї–Њ—З–Ї–µ¬ї (–≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ –Ь–Є–∞—Б—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Д—Г–Ј!!), –њ—А–Њ–Љ—Л–ї —Г–ґ–µ 13 000 –њ—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—Б–Ї–∞, –љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –±–Њ–ї–µ–µ 3 —Д—Г–љ—В–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞ —Б–µ–±–µ—Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 2 —А—Г–±. –Ј–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї. –Ш—В–Њ–≥. –†—Г–і–љ–Њ–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Є—Б–Ї–Њ–≤ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ —Б–≤—Л—И–µ 10 —А—Г–±–ї–µ–є –Ј–∞ –Ј–Њ–ї–Њ—В–љ–Є–Ї, –∞ —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ–Њ–µ вАФ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ 2 —А—Г–±–ї–µ–є.¬†

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –Ы–µ–≤ –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ –≤–Њ—И–µ–ї –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П–Љ–Є: –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Њ—З–љ—Л–є –Ї–Њ–≤—И –Є –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Њ—З–љ–Њ-–∞–Љ–∞–ї—М–≥–∞–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–Њ–Ї. –Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї–Њ–≤—И–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤ 1836 –≥–Њ–і—Г –Њ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ. –Х–≥–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л–≤–Њ—З–љ–∞—П –Љ–∞—И–Є–љ–∞, –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є—П —В–Њ –њ–Њ—А—Л, —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАФ —В—А–Њ–µ–Ї—А–∞—В–љ–Њ. –Р –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ –Є–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е —А–Њ—Б—Б—Л–њ–љ—Л—Е –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–є –њ–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ—В–Њ–Ї–Њ–Љ. –Т—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–і–Њ–±—Л—З —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ —П–≤–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ—З–Ї–Є –њ—А–Є–Є—Б–Ї–Њ–≤:¬†

- –Ю–Ј–µ—А–љ–Њ–≥–Њ (–±–ї–Є–Ј –Я—Л—И–Љ—Л),¬†

- –Ь–∞–Ї–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (—Г —А–µ–Ї–Є –І—Г—Б–Њ–≤–Њ–є),¬†

- –У–Њ—А–љ–Њ—И–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ,¬†

- –Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ,¬†

- –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ,¬†

- –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –У–Њ—А–љ–Њ—И–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ,¬†

- –°–њ–∞—Б–Ї–Њ–≥–Њ,¬†

- –£—Б–Ї–Њ–Ї–ї—О—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–С–Є–Њ–≥—А–∞—Д—Л –Ы—М–≤–∞ –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –µ–≥–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–≥—А–∞–і–∞–Љ. –Р –≤–µ–і—М –µ—Б–ї–Є —Г—З–µ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А—Г –У—Г–Љ–±–Њ–ї—М—В—Г, –†–Њ–і–µ—А–Є–Ї—Г –Ь—Г—А—З–µ—Б–Њ–љ—Г –Ј–љ–∞–љ–Є—П (–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Н—В–Њ–є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –і–ї—П –Ъ–∞–ї–Є—Д–Њ—А–љ–Є–Є, –Р–≤—Б—В—А–∞–ї–Є–Є, –Р–ї—П—Б–Ї–Є вАФ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –µ—Й—С –±—Г–і–µ—В —А–µ—З—М)вА¶ –Ы—М–≤–∞ –С—А—Г—Б–љ–Є—Ж—Л–љ–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М вАФ —А–Њ–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї–Є 19 –≤–µ–Ї–∞вА¶ –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х

![]() вАЛ

вАЛ