Ярослав Мудрый

Ярослав Мудрый

ПРОДОЛЖЕНИЕ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Ярослав был одним из многочисленных сыновей великого князя Владимира Святого. В Повести временных лет сказано: «Владимир роди сынов многих: Вышеслава, Изяслава, Святополка, Ярослава, Бориса, Глеба и иных многих». Мать Ярослава — Рогнеда Рогволодовна, дочь полоцкого князя, насильно взятая Владимиром около 978 года после завоевания Полоцка.

Таким образом, Ярослав происходил из союза, имевшего ярко выраженный политический характер: Владимир женился на Рогнеде, чтобы закрепить контроль над землями полоцкого княжества и установить родственную связь с династией полоцких князей. По свидетельству Татищева, этот брак оказал влияние на всю жизнь Ярослава: «В нём смешались кровь варяжская и полоцкая, и был он умен, но суров нравом». Точная дата рождения Ярослава предположительно находится в промежутке между 978 и 986 годами.

В пользу более ранней даты говорит то, что к 1010 году Ярослав был посажен отцом управлять Новгородом — городом, требовавшим зрелого правителя, важнейшем торговом и политическом центре северных земель. Новгород был богат, слишком богат и потому склонен к независимости и сепаратизму. Посадить туда сына — значило укрепить контроль над севером Руси. Новгород был первой столицей Руси и вторым центром русской государственности, где складывались собственные традиции вечевого самоуправления. Княжеское правление им требовало политического такта и силы. По летописи, Ярослав «взял дань с новгородцев, а часть отдал отцу», но вскоре между ними возникли трения. Татищев передаёт, что Ярослав «в Новгороде был суров, но справедлив, и людям тем по нраву пришёлся». Здесь же сложилась его собственная дружина, состоявшая из варягов и местных славян. Именно новгородская дружина позднее стала ядром его армии в борьбе со Святополком.

В последние годы правления Владимира Русь переживала кризис престолонаследия. Старшие сыновья князя уже управляли уделами: Вышеслав — в Новгороде, Изяслав — в Полоцке, Святополк — в Турове. После смерти Вышеслава переместил Ярослава из Ростова в Новгород, что указывает на возросшее доверие к нему. Однако отношения между отцом и сыном обострились. Ярослав отказался выплачивать «урок» (налог) в Киев и начал собирать собственное войско. Возможно, в этом был не столько бунт, сколько естественная попытка новгородского князя закрепить финансовую самостоятельность. Татищев приводит любопытную деталь: «Послы Владимировы взыскаху с Ярослава дань, а он отрече, рек: “Не дам, но киевляне много у нас берут, а Новгород от себя кормить надобно”». — Эта фраза отражает формирование экономической независимости Новгорода и политического самосознания Ярослава как будущего властителя.

Конфликт не перерос в открытую войну лишь потому, что Владимир вскоре заболел и умер. Однако стоит отметить и то, что располагавшийся на неплодородных северных землях Новгород нуждался в поступлениях зерна из южных княжеств Руси, в том числе из Киева, так что не дань от Новгорода Киеву, но торговля внутри Руси Новгорода с Киевом была насущной необходимостью.

Борьба за киевский престол

Смерть Владимира Святого в июле 1015 года привела к первому крупному кризису династической системы Рюриковичей. Власть в Киеве захватил Святополк, которого летопись с самого начала называет «окаянным». В то время Ярослав находился в Новгороде, Борис и Глеб — в походах на юге, Мстислав — на Кавказе (в Тмутаракани). «И востав Святополк, и посла убити Бориса брата своего, и по сем Глеба». Ярослав, получив известие о гибели братьев, понял, что следующим может стать он. По свидетельству летописи, новгородцы предложили ему поддержку: «И собра Ярослав множество варягов и словен, и рече: “Пойдем на брата своего Святополка, за кровь братий наших”». В этот момент впервые проявился масштаб политического мышления Ярослава. Он сумел объединить варягов, новгородцев и местных княжеских сторонников вокруг идеи справедливого возмездия — не только личного, но и морального.

К 1016 году Ярослав собрал значительные силы. Его армия состояла из новгородцев, дружины варягов и финно-угорских племён Новгородской земли. Численность войска могла достигать 5-6 тысяч человек, что по меркам того времени было внушительно. Святополк, укрепившийся в Киеве, располагал лишь своей куда менее многочисленной дружиной и напрасно рассчитывал на поддержку дружин своего тестя — польского короля Болеслава I Храброго. «И сташа оба полки у Любеча, и бысть межи ними сеча зла, и побежа Святополк». Битва у Любеча стала первой крупной победой Ярослава и показала его талант полководца. Он выиграл сражение и занял Киев, став великим князем.

Победа под Любечем открыла Ярославу путь к престолу. В 1016 году он вошёл в Киев. «И седе Ярослав в Киеве». Первое княжение Ярослава в Киеве не нашло прочной опоры: новгородская дружина требовала награды, а сам Ярослав ещё не имел поддержки всего рода и знати. Тем не менее уже в эти годы он начинает формировать круг советников и закладывать основы будущего государственного порядка. По данным Татищева, именно тогда при Ярославе появляется первый зачаток правового кодекса — «устав о вире», из которого позднее вырастет Русская Правда. Логика событий позволяет предположить, что Ярослав уже тогда стремился упорядочить отношения между князем, дружиной и городом. Положение Ярослава вскоре стало критическим. Святополк, изгнанный в 1016 году, нашёл убежище в Польше и убедил своего тестя Болеслава Храброго помочь ему вернуть Киев. Болеслав, давно претендовавший на Червенские города, использовал эту возможность для военного вмешательства в дела Руси. В 1018 году польская армия, включавшая рыцарей, чехов и немцев, двинулась на Киев. «И пришед Болеслав с великою силою, и Ярослав не мог стояти и побеже в Новгород». Это поражение имело далеко идущие последствия. Киев был взят, поляки вывезли значительные сокровища и полон. Болеслав, по словам летописца, «много золота и серебра и жен взял». Власть Святополка в Киеве временно восстановилась.

После поражения Ярослав бежал в Новгород, где его вновь приняли как своего князя. Именно здесь проявилась уникальная роль Новгорода в русской политике: город не только не отвернулся от Ярослава, но и стал оплотом его возвращения к власти. «И рече Ярослав новгородцем: “Бегу от брата своего и от Болеслава, и аще не поможете ми, не буде вам добра”». Новгородцы ответили: «Хощем за тебя умрети, княже». Горожане согласились на чрезвычайный налог — «по женской серьге» (по одной серьге с каждой женщины) — для найма варягов. Этот эпизод показывает степень единства Ярослава и новгородского вече, подавая пример народной поддержки княжеской власти. Весной 1019 года Ярослав двинулся из Новгорода на юг, имея значительные силы. Святополк же остался Киеве не имея более ни поддержки польских полков, ни симпатий жителей разоренного поляками Киева. Решающая битва произошла на реке Альте близ Переяславля. «И бысть сеча зла велика, и паде множество людий, и побеже Святополк, и гоняше его Ярослав». Святополк бежал «в Ляхи», где вскоре умер. Его смерть положила конец первой династической междоусобице в Руси и закрепила власть Ярослава в Киеве. К 1019 году Ярослав стал фактическим правителем всей Руси, хотя его власть ещё требовала легитимации и согласия других князей, особенно Мстислава Тмутараканского.

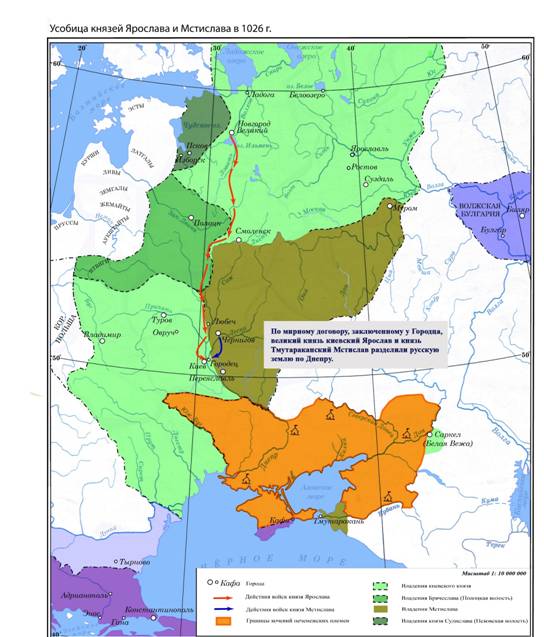

Компромисс вместо продолжения усобицы

Сразу после победы над Святополком Ярослав столкнулся с новым соперником — братом Мстиславом Владимировичем, князем Тмутараканским. Этот энергичный и воинственный правитель, опиравшийся на черноморско-кавказские земли, стремился расширить своё влияние на восток и север. Повесть временных лет за 1023 год сообщает: «И поиде Мстислав из Тмуторокани с многими воин, и прииде к Чернигову, и сел тамо, и нача воевати Ярослава». В 1024 году произошло решающее сражение у Листвена. Ярослав, приведя варягов и новгородцев, был разбит. «И побеже Ярослав в Новгород, а Мстислав седе в Чернигове», — отмечает летопись. По мнению историка Соловьёва, эта битва «едва не лишила Русь единства, но вместе с тем показала зрелость политического разума Ярослава: он предпочёл компромисс новой братоубийственной войне». В 1026 году Ярослав и Мстислав встретились на Днепре, «в Городце», где заключили мир. Согласно Повести временных лет: «И разделиста оба Русь по Днепру: Ярославу достася Киев, а Мстиславу — Чернигов и вся страна к востоку». Такое решение, по мнению Татищева, «было мудростью, а не слабостью»: Ярослав осознавал, что силовое столкновение ослабит страну, и предпочёл мирное соуправление. Десятилетие 1026—1036 годов стало временем относительной стабильности и внутреннего развития. Каждый из братьев управлял своей частью государства, сохраняя при этом династическое единство.

Укрепление княжеской власти Ярослава

После 1026 года Ярослав активно занимался укреплением южных рубежей. Киев нуждался в защите от печенегов, и князь начал масштабное строительство укреплений. Повесть временных лет говорит: «Ярослав созда город Великий вокруг Киева и постави ворота Златые и собор святыя Софии». Эти события относятся к 1030—1037 годам и знаменуют начало киевского градостроительного расцвета. «Город Ярослава» (современный центр Киева) стал крупнейшей фортификацией Восточной Европы того времени. Как писал Карамзин, «Ярослав, победив мечом, укрепил стены, дабы мир был прочен». Ярослав выстраивал систему назначения сыновей и родственников на ключевые уделы:

- в Новгороде княжил Владимир Ярославич,

- в Смоленске — Вячеслав,

- в Полоцке — Всеволод,

- позднее в Переяславле — Всеволод Ярославич (сын).

Таким образом, формировалась иерархическая модель, при которой Киевское княжение было старшим, прочие удельные княжения обладали значительной автономией. Формировалась система «лествичного порядка» — династического принципа старшинства, окончательно закреплённого на Руси много позже — в XI—XII веках. Именно в этот период зарождается знаменитый свод Русская Правда — первый письменный свод законов на Руси. Хотя окончательная редакция относится к 1030-м годам, источники фиксируют более ранние нормы. По Татищеву, «Ярослав, желая правду учинити в Русской земле, собрал старейшин и постави устав о вире и обидах». Русская правда регулировала отношения между людьми, устанавливала размеры штрафов, защищала собственность и жизнь. Таким образом, правление Ярослава стало переходом к более упорядоченному кодифицированному праву.

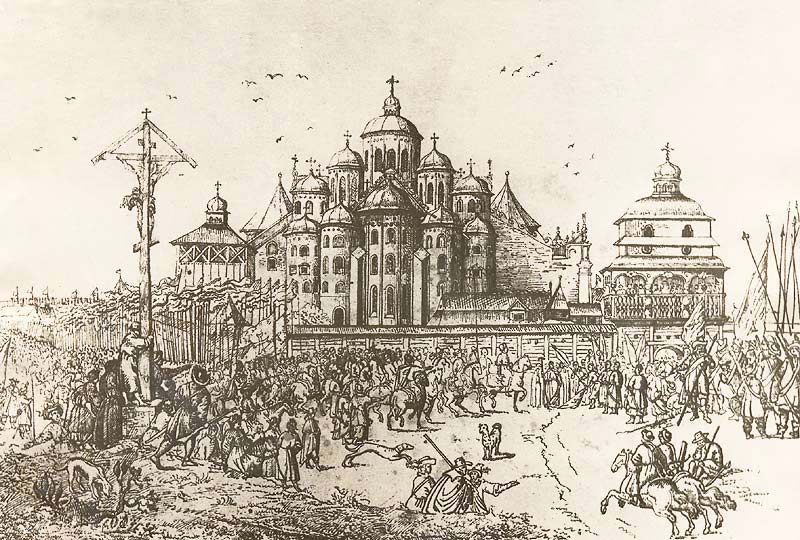

Проблема печенежской угрозы оставалась одной из центральных. После нескольких нападений (в 1020 и 1030-х гг.) Ярослав предпринял решительное наступление. Повесть временных лет за 1036 год сообщает: «Приидоша печенези многи, и окружиша Киев. И изыде Ярослав с воем своим, и бысть сеча зла велика, и победи Ярослав печенеги». Это сражение стало последним крупным вторжением печенегов. Победа под Киевом обеспечила безопасность южных границ на несколько десятилетий и позволила князю сосредоточиться на внутреннем развитии. В память о победе был воздвигнут Софийский собор. Собор стал не только религиозным, но и политическим символом — утверждением новой христианской идентичности Руси. Повесть временных лет с торжественностью отмечает: «И созда Ярослав град велик, и в том граде постави церковь святой Софии, и митрополита постави Иллариона Русина». Назначение митрополита Иллариона, первого выходца из русской среды, было шагом к церковной независимости от Константинополя. Этот акт символизировал стремление к национальному самосознанию и утверждению духовного суверенитета Руси.

Одновременно Ярослав стремился укрепить западные границы. В 1030 году он предпринял успешный поход на чудь, где основал город Юрьев (современный эстонский Тарту), названный в честь его христианского имени — Георгий. Повесть временных лет сообщает: «И поиде Ярослав на чудь, и победи их, и постави град Юрьев». Это событие рассматривается как начало активной северо-западной политики Руси, направленной на контроль над прибалтийскими торговыми путями. В дальнейшем через Юрьев проходили важнейшие коммуникации между Новгородом и Балтикой.

Золотой век Руси

Политика Ярослава отличалась широким использованием династических браков как инструмента дипломатии. Сам князь был женат на Инге Герд, дочери шведского короля Олафа Шётконунга. Этот брак (около 1019—1020 гг.) укрепил связи со Скандинавией и варяжской знатью, обеспечив Ярославу поддержку варягов в решающие годы борьбы.

Среди браков его детей:

- дочь Анна Ярославна стала женой французского короля Генриха I (1051 г.);

- дочь Елизавета вышла за норвежского конунга Харальда Сурового;

- дочь Анастасия — за венгерского короля Андрея I;

- сыновья женились на представительницах германской и византийской знати.

Таким образом, династия Ярослава приобрела общеевропейское значение, все европейские монархи считали за честь породниться с Русью. Карамзин назвал Ярослава «тестем Европы», подчёркивая масштаб русской политики XI века.

После кризиса времён Святополка отношения Руси и Византии нормализовались. В 1040-е годы Ярослав заключил новый торговый и политический договор с Константинополем. По данным византийских хроник (Скилица, Кедрин), в 1043 году Ярослав направил военный флот под командованием сына Владимира Ярославича против Византии, но поход закончился неудачей из-за шторма и сопротивления ромеев. Однако последствия были урегулированы мирным договором, в результате которого Русь получила право торговли и укрепила династические связи: сын Ярослава Всеволод женился на дочери императора Константина IX Мономаха. Эта связь породила династию Мономаховичей, сыгравшую выдающуюся роль в истории XII века.

При Ярославе складывается первая государственная библиотека при Софийском соборе. Летописец сообщает: «И собрав книги многи, и прилежно к чтению был, и учаше сыновей своих». При Софии действовала школа для детей знати, переводились греческие книги, велось летописание. По свидетельству Карамзина, Ярослав «воспитал сыновей не только в оружии, но и в книгах». Русь все дальше уходила от варварской языческой воинственности и обретала добродетели мирной созидательной христианской державы, порой уже более цивилизованной и просвещенной нежели многие европейские государства.

После смерти Мстислава (1036 г.) Ярослав стал единовластным правителем всей Руси. Его власть простиралась от Чудского озера до Черного моря, от Карпат до Волги. Этот период (1036—1054) традиционно рассматривается как золотой век Киевской Руси. К середине XI века князь осознавал необходимость институционального закрепления власти. По данным Татищева, около 1050 года он составил «завещание сыновьям», в котором распределил уделы и завещал им «жити в любви и послушании»: «Любите друг друга, яко братья, а Русь держите единомысленно». Он назначил старшего сына Изяслава киевским князем, Святослава — черниговским, Всеволода — переяславским, а младших — в Смоленске и Новгороде. Тем самым Ярослав заложил династический принцип преемственности, призванный предотвратить междоусобицы. Однако уже вскоре после смерти Ярослава Мудрого борьба возобновилась, показав, насколько хрупким было созданное им единство.

Период жизни Ярослава Мудрого после 1018 года — эпоха, в которой Русь прошла путь от междоусобных войн к государственному единству и процветанию. Его политический гений проявился не только в победах над врагами, но и в способности к компромиссу, к культурному созиданию. Он сумел:

- укрепить границы и разгромить печенегов;

- создать правовую систему (Русскую Правду);

- превратить Киев в один из важнейших политических и культурных центров Европы;

- установить династические связи с ведущими державами Европы;

- заложить основы русской церковной автономии и просвещения.

Смерть Ярослава в 1054 году завершила наиболее яркий период созидательной древнерусской истории. Его наследие пережило века — в архитектуре, праве, в идее единства государства и закона. Не случайно летописец завершает рассказ о нём словами: «И бысть тишина велика по всей земле Русской». Эта «тишина» — означает мир и единство Руси, достигнутое после долгих междоусобиц, и лучшая характеристика правления князя, прозванного народом Мудрым. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

![]()