Небо Москвы: как смогли защитить столицу и ее святыни

Небо Москвы: как смогли защитить столицу и ее святыни

Наверное, мало найдется людей, которые хотя бы мельком не слышали о битве под Москвой зимой 1941—42 года, — в ходе которой Красная Армия смогла отбросить немцев на сотни километров от нашей столицы. Что, в свою очередь, стало зримым свидетельством краха гитлеровских планов «блицкрига» — «молниеносной войны», благодаря которому фюрер собирался разгромить СССР в ходе всего одной летне-весенней кампании 1941 года. Между тем, параллельно с этой самой известной битвой за Москву велась еще одна не менее важная — за московское небо...

Битва, длившаяся куда дольше, — но, пожалуй, не менее важная, чем вышеупомянутое советское контрнаступление. Ведь залогом победы в этом сражении было сохранение столицы Советского Союза в виде нормально функционирующего города, — а не обезлюдевшей груды дымящихся развалин с сотнями тысяч трупов погибших и заживо погребенных под обломками рухнувших зданий.

Увы, все, хм, «технические предпосылки» для этого у гитлеровцев были в наличии. Как, впрочем, и опыт их применения — во время той же кампании Вермахта в Западной Европе. Когда, например, в ходе только одной лишь бомбардировки Люфтваффе голландского Роттердама 14 мая 1940 года погибло до тысячи мирных горожан, более 80 тысяч человек лишились крова, было разрушено 24 978 жилых домов, 2 320 магазинов, 775 складов, 62 школы и 24 церкви. Пожары бушевали несколько дней — в окрестностях даже выпадал «черный снег» из пепла.

А ведь в этом единственном налете принимало участие всего-то около 60 немецких бомбардировщиков Хейнкель-111, — экипажам которых якобы «не дошло» сообщение о готовности голландской армии капитулировать, — и они спокойно сбросили свой смертоносный груз на этот портовый город. Не такой уж и большой, кстати, — меньше сотни тонн бомб. Для сравнения — для воздушных атак на Москву командование Люфтваффе зарезервировало около 1 600 самолетов! Часть из которых, правда, были истребителями прикрытия, — но в числе оставшихся ведь наличествовали не только «Хейнкели», «средние бомбардировщики» с относительно небольшой грузоподъемностью около тонны, — но и более современные, скоростные и вместительные «Юнкерсы-88». И можно только предполагать, сколько даже не сотен — тысяч тонн смертоносного груза они могли бы сбросить на советскую столицу, если бы им не помешали — и к каким последствиям это могло бы привести. Примеры чего показали последующие годы Второй мировой. Когда, например, в Гамбурге в 1943 году погибло около 50 тысяч жителей, а сам город был почти полностью разрушен. Та же судьба постигла Дрезден в апреле 1945, — причем немецкие источники чаще оперируют цифрами минимум в сотню тысяч погибших. А — американские бомбардировки Японии? Для наших современников их последствия остаются относительно малоизвестными на фоне куда более известных атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Но ведь в ходе атаки трехсот «летающих крепостей» на Токио в мае 1945 в городе погибло свыше 100 тысяч человек — вполне себе «хиросимская» цифра, во всяком случае, жертв в сам день взрыва атомной бомбы, а не умерших впоследствии от лучевой болезни.

***

Что же помешало фашистским «асам» (а четверть командиров основной «ударной группы» из нескольких сотен бомбардировщиков имели звание полковника!) стереть с лица земли Москву — и ее наиболее значимые здания, исторические памятники? Одним из способов противодействия налетам стали меры по маскировке таких объектов.

В ряде источников по этой теме можно встретить утверждение, что соответствующий план, как минимум, по маскировке Кремля и близлежащих зданий был предложен его комендантом генерал-майором Николаем Спиридоновым еще в 1939 году, вскоре после начала 2-й мировой войны. План предусматривал перекраску крыш с уникального для Москвы зеленого цвета на более традиционные (например — коричневый). Закрашивание золотых куполов кремлевских соборов, снятие с них крестов, маскировку или даже демонтаж звезд на кремлевских башнях, меры по маскировке Мавзолея — и так далее. Нередко авторы таких источников с плохо скрытым злорадством якобы отстраненно-объективно сообщают о том, что, дескать, генералу так и не «удалось вовремя достучаться до начальства», «соответствующие меры так и не были своевременной приняты», власть начала шевелиться, только когда «запахло жареным». Весьма навязчиво подталкивая аудиторию к выводам, идущим еще с «хрущевских разоблачений культа личности» о том, что «Сталин проявил преступную небрежность и гипертрофированную осторожность, не позволив подготовить страну к отражению гитлеровской агрессии вовремя и должным образом». Подробно развенчивать в тысяча первый раз эту примитивную антисоветскую агитку нет времени — но конкретно по тезису о «не принятых вовремя мерах по маскировке Кремля» так и тянет процитировать довольно известный анекдот-загадку:

— Почему генералы не бегают?

— Потому что в мирное время это вызывает смех, а в военное — панику!

Увы, неистовые критики «преступной сталинской халатности», упиваясь своим «послезнанием», почему-то даже не пытаются представить, как бы выглядели — не только для советских граждан, но и для зарубежной аудитории — даже часть вышеописанных маскировочных мер? Как бы открытым текстом сообщавшим москвичам и гостям столицы со всей необъятной страны: «Война близко, надо готовиться к скорым бомбардировкам города!» И кстати, если к оным надо готовиться даже в Москве, — то что говорить о крупных, и не очень, городах поближе к западной границе? И как быть с, в общем-то, поднимающим боевой дух не только бойцов РККА, но и мирных граждан лозунгом будущей потенциальной войны «малой кровью на чужой территории»? Ах, ну да — следовало резать бойцам-командирам «правду-матку» насчет «будут миллионные потери и отступления до Волги», — чтобы у них прибавилось оптимизма…

С другой стороны — как быть с тем самым «международным окружением»? Только 23 августа 1939, за неделю до начала нападения Гитлера на Польшу, с ним удалось подписать Пакт о ненападении (тем самым поставив крест на «голубой мечте» Запада сделать немедленной следующей целью для своего выкормленного самолично «бешеного пса» уже нашу страну) — и тут же начинать демонстрировать на весь мир, что ни в какой такой Пакт мы на самом деле не верим, а продолжаем готовиться к войне все активнее? Вместо того чтобы продолжать перевооружение и модернизацию армии, запланированные до 1942 года…

Конечно же, на такую самоубийственную авантюру руководство СССР идти не собиралось. Разумно предпочитая действовать по принципу «решать проблемы по мере их возникновения». Хотя, конечно, план Спиридонова и помогавшего ему авторитетного архитектора Иофана с рядом его коллег отвергнут не был — просто его немедленная реализация была закономерно признана несвоевременной. Точно так же, как наличие в Генштабе планов по отражению нападения любого потенциального противника не означает немедленного развертывания против него войск, объявление мобилизации, — не говоря уже о начале реальных боевых действий. Так что желающие любоваться красотами Москвы могли беспрепятственно делать это и дальше — вплоть до начала войны.

***

К слову сказать, кроме идеологических, внутри- и внешнеполитических факторов, в отказе начинать радикальную маскировку Москвы немаловажную роль, как видится, играли еще и актуальные тогда военно-стратегические и чисто экономические резоны. В самом деле, в отличие от США и, частично, Великобритании, Германия развитой дальнебомбардировочной авиации просто не имела. В отличие от обычной фронтовой, — но ее реальная дальность не превышала тысячи с хвостиком километров. Потому, собственно, «22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война», — а до Москвы вражеские «стервятники» добрались лишь на месяц позже, 22 июля. Ведь к тому времени фронт был уже под Смоленском, — как и передовые вражеские аэродромы. А та же «запасная столица» СССР в Куйбышеве, несмотря на то что однозначно представляла собой очень лакомую цель для Гитлера, так и не подверглась атакам Люфтваффе — у него просто не было в наличии достаточного количества подходящих для этого самолетов.

Подобная ситуация, кстати, была и в ВВС РККА, — где, конечно, в 30-х годах настроили немало дальнерадиусных ТБ-3, — но больно уж они к 1941 году были тихоходными. А современных ТБ-7 выпустили меньше сотни — с началом войны всю мощь авиапромышленности перенаправили на производство истребителей, штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков. В разряд последних пришлось перевести даже Су-2, — изначально разрабатывавшийся в качестве «дальнего истребителя» поддержки той самой дальнебомбардировочной авиации, которая в вынужденных реалиях осталась больше на бумаге предвоенных планов. В то время как, например, в Великобритании одних только стратегических «Ланкастеров» было выпущено в войну свыше 7 тысяч штук — да еще около 6 тысяч «Галифаксов», не считая моделей и серий помельче.

С другой стороны — после катастрофического разгрома с последующим позорным бегством через Дюнкерк британской армии, во время французской кампании весны-лета 1940 года, Лондону только и оставалось сосредоточиться на периферийных боях в Африке и с японцами, надеясь лишь на способный задержать высадку немецкого десанта действительно мощный флот. А реально наносить хоть какой-то ущерб собственно Германии можно было только воздушными ударами — для чего и создавалась соответствующая техническая база.

***

Возвращаясь к теме маскировки Москвы — до начала июля 1941 года никто из высшего военного и политического руководства не мог предположить столь стремительного продвижения немецких армий, сделавшего возможным авианалеты на нашу столицу. А раз так — зачем же было заранее тратить немалые деньги на эти меры — не только, как ни крути, уродуя облик «златоглавой», но еще и провоцируя среди населения если не откровенно панические, то тревожные настроения опасности близкой войны?

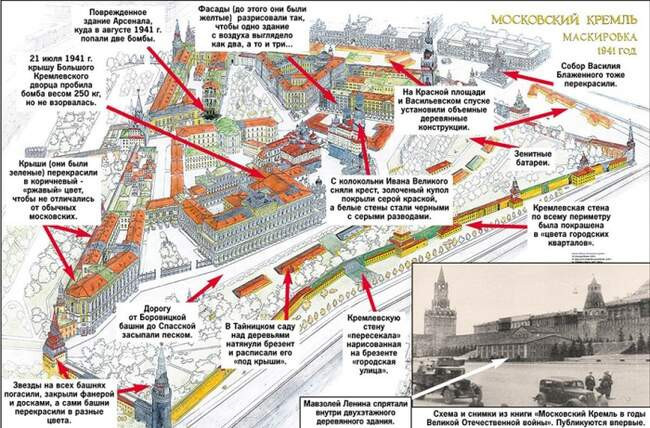

Тем не менее, когда фронт начал все ближе продвигаться к Москве — необходимые меры были приняты более чем оперативно. По сути, с давшего им старт 9 июля 1941 года Постановления Государственного комитета обороны № 73с «О создании службы маскировки при Московском совете» до его практической реализации прошло всего лишь чуть больше месяца — большая часть начатого была завершена в середине августа. Что, заодно, косвенно показывает — инициатива генерала Спиридонова 1939 года была не столько отвлеченной «декларацией о намерениях», сколько, как сказали бы сейчас, детально разработанным «бизнес-планом». Который, с небольшими оперативно внесенными дополнениями, и удалось воплотить в максимально сжатые сроки. Так, Кремль «загримировали» под самые обычные здания, — контуры которых нарисовали на его стенах.

Крыши покрасили в неброские цвета, тоже сделали и с куполами кремлевских храмов, были сняты сильно демаскирующие кресты и красные звезды с башен, сами башни и купола часто покрывали еще и защитными чехлами. Зубцы на стенах замаскировали фанерой, а — Александровский сад сверху стал походить на самый обычный городской квартал. Особенно тщательно скрывали от штурманов немецких бомбардировщиков Мавзолей — его покрыли крепким «чехлом», изображавшим трехэтажное здание.

Правда, на время, пожалуй, самого знаменитого парада на Красной площади 7 ноября 1941 года эту маскировку убрали, — снова восстановив после завершения мероприятия. Тем не менее полностью положиться лишь на хлипкую маскировочную конструкцию было нельзя, — поэтому тело Ленина до конца войны было эвакуировано вместе с сотрудниками лаборатории по ее сохранению и соответствующим оборудованием в далекую тыловую Тюмень… В целом объем работ, проведенных в рамках защиты Кремля и его памятников от вражеских налетов, можно увидеть на этом рисунке:

Хотя, собственно говоря, ряд изменений вносился в план и дальше, — что называется, «в силу вновь открывшихся обстоятельств». Одним из самых решающих явилась «военная приемка» подготовленных объектов в конце лета, — когда группа из высокопоставленных военных и гражданских специалистов лично проверила, как же выглядит с высоты замаскированная Москва, поднявшись на борт специально выделенного для этого самолета. По ходу вносились и коррективы — как, например, размещение в излучине Москвы-реки вблизи Кремля барж с размещенными на них макетами зданий, — которые с высоты были почти неотличимы от настоящих. Что, безусловно, создавало дополнительную головную боль гитлеровским штурманам, вынужденным наблюдать неизвестно откуда взявшийся городской квартал вместо привычно расположенной здесь речки.

Стоит заметить, что в ходе описанных работ маскировался не только Кремль, — но и здания Госплана (теперь там работает Госдума), Большого Театра, ключевых правительственных и партийных учреждений, оборонных заводов, больниц, складов, коммунальных предприятий, других важных объектов. Создавались и «мишени-пустышки» — вроде макета элеватора. На который немцы, в напрасной надежде вызвать в Москве проблемы с продовольственным снабжением едва ли не масштаба блокированного Ленинграда, вывалили больше трех тысяч бомб! Естественно, нанесших реальный вред лишь безответным «декорациям», — вместо того чтобы угрожать жизни тысячам советских бойцов и мирных граждан, будь они сброшены по реальным целям.

***

Насколько же были эффективными вышеописанные меры маскировки? Реалистичный ответ на данный вопрос зависит от очень многих факторов. В частности, — исходя из степени ожидаемой защиты. Например, при знакомстве с некоторыми не самыми глубокими современными публикациями по теме складывается впечатление, что в погоне за сенсационностью их авторы банально увлеклись откровенно «шапкозакидательскими настроениями». В духе «после проведенных в кратчайшие сроки мер Москву и ее сердце, Кремль, настолько хорошо замаскировали, — что вражеские асы буквально ослепли, не зная, куда целиться, — а потому могли попасть по важным объектам разве что случайно».

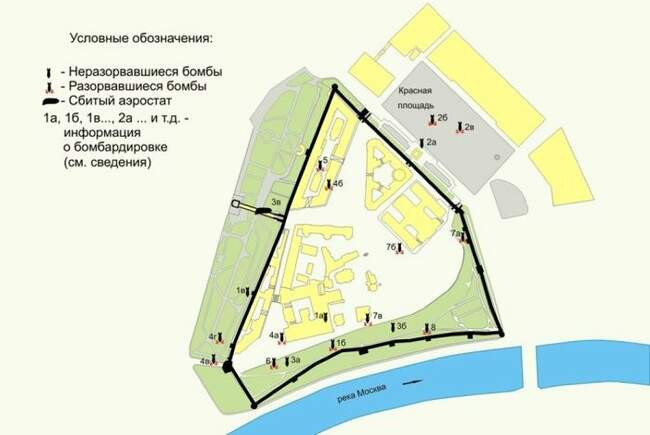

К слову сказать, подобное «шапкозакидательство» нередко, более или менее открыто, используется в пропаганде «лучших друзей что СССР, что России, — злорадно приводящих объективные данные вражеских бомбардировок, содержащихся на более серьезных сайтах патриотического характера. Согласно которым только Кремль бомбили с июля 1941 по март 1942 года восемь раз — при этом было сброшено 15 фугасных, две осветительные, 151 зажигательная и одна наливная бомба (200-литровая бочка с нефтью). Например, 29 октября 1941 г. в 19:22 в Кремль, на территорию двора Арсенала, была сброшена бомба фугасного действия (предположительно весом в 500 кг). Этот налет принес самые большие потери среди личного состава. Пострадали 146 человек, из которых 41 погибло. Общая схема попадания в Кремль немецких бомб изображена, например, на этом рисунке:

Исходя из этих данных, такими «доброжелателями» и устраивается глумление, — дескать, коту под хвост такая маскировка, раз она не смогла реально защитить святыни советской столицы. Да, в общем, не только их — вражеские бомбы (правда, в единичных случаях) попадали и по зданиям ЦК ВКП(б), и Московского горкома, Генштаба (что и заставило перевести его основные службы под землю, в метро), и по ряду других важных объектов тоже.

***

Но ведь на самом деле авторы проекта маскировки Москвы и не рассчитывали на то, что она станет стопроцентной «панацеей» от вражеских бомбежек! Об этом недвусмысленно гласит и список основных задач этого плана в докладной записке коменданта Кремля генерала Спиридонова:

- затруднить противнику при подлете отыскание Кремля на фоне города Москвы;

- уменьшить возможность прицельного бомбометания с пикированием по отдельным зданиям Кремля.

То есть шапкозакидательским максимализмом от этих мыслей настоящих профессионалов своего дела даже не пахнет — они отлично понимали пределы эффективности своих предложений в случае их осуществления. Ведь универсальной и абсолютной «панацеи» на войне нет и не может быть! Бронежилет защищает лишь от пуль, летящих в туловище — при этом руки и ноги остаются почти незащищенными. Да и то, при близком выстреле (или попадания крупнокалиберной пули), «бронник» от обычного ранения, конечно, убережет, — но вот удар по туловищу человека будет настолько мощным, что ему все равно придется отправляться в госпиталь из-за внутренних повреждений.

Каска на голове, даже самая совершенная — тоже способна защитить лишь от осколков да от пуль, летящих по касательной. В противном случае, ее пришлось бы делать настолько тяжелой, — что даже богатырям с «бычьей шеей» носить ее в бою будет в прямом смысле неподъемной слова задачей. Лучше всего защищают генералов, — однако ж даже под конец войны, когда Красная Армия не отступала, нередко попадая в окружение, но гнала врага на запад, даже двое командующих фронтов, Ватутин и Черняховский, погибли на боевом посту. Первый — нарвавшись на бандеровскую засаду, второй — став жертвой случайного снаряда при объезде частей на передовой.

Так и с противовоздушной обороной в целом — и маскировкой Москвы в частности. Последняя теоретически могла бы помочь и более действенно, если бы экипажи немецких самолетов действительно при подлете к городу обнаружили абсолютно незнакомую им «географию» московских кварталов. Увы, это было невозможно по причине практически постоянной аэрофотосъемки вражескими высотными разведчиками Ю-86.

Сравнительно устаревшими и тихоходными (хотя те же Хенкели-111 тоже имели сравнимый максимум в чуть больше 300 км/час), — но зато благодаря малоприменяемым в авиации дизельным двигателям способными подниматься на высоту до 14 километров! В то время как лучшие советские высотные истребители-перехватчики Миг-3 (да, в общем, и самые толковые и современные британские «Спитфайры» тоже) имели «потолок» в 12 километров. Подавляющее же большинство зенитных орудий также имели максимальную высоту поражения целей до тех же 12 километров в лучшем случае.

Собственно, «по зубам» вышеупомянутый Юнкерс-86 до 1943 года был лишь другому «произведению сумрачного тевтонского гения» — монструозной зенитной пушке «Флак 40» калибром 128 мм (такие являлись «главным калибром» не самых мощных крейсеров) и весом под 30 тонн. Вот ее снаряд мог долететь и до 14 км по высоте, — правда, из-за небольшой скорострельности этого «Флака» выйти из зоны обстрела после первого же выстрела мало-мальски опытному пилоту не составляло особого труда.

В 1943 году, правда, британские инженеры наконец смогли создать для двигателя «Спитфайра» подходящий «турбонаддув», — позволив своим летчикам впервые сбить прежде неуловимый «высотный разведчик». Но понятно, что до этого Ю-86 исправно снабжали гитлеровское командование свежайшими снимками что британских, что советских позиций и городов, — не исключая, увы, и Москвы. В том числе — и ее «загримированной версии» после осуществления плана Спиридонова-Иофана. Впрочем, последнее отнюдь не означало бессмысленности такой маскировки, — ведь из-за немалых потерь от нашего ПВО (в среднем при каждом массированном налете Люфтваффе теряло до 30 машин) далеко не все вновь прибывающие пилоты и штурманы Люфтваффе обладали опытом своих предшественников. А вражеские картографы порой просто не успевали перерисовывать актуальные карты города с сопоставлением реальной и визуально видимой планировкой городских зданий и кварталов.

***

И конечно же, не очень обосновано рассказывать о мерах по спасению важных объектов советской столицы лишь с одной «маскировочной» стороны, — ведь московская ПВО работала в комплексе, как единый механизм. Недаром в ее составе тогда находилось около 600 тысяч человек — это ж вполне сравнимо с численность целого отдельного фронта РККА, причем на важнейших направлениях нашего наступления! Конечно, далеко не все защитники московского неба были летчиками или зенитчиками — намного больше среди них было недавних «гражданских». Бойцов отдельных ремонтных батальонов по ликвидации повреждений газовой, тепловой, водопроводной сети, массы групп воздушного наблюдения, борьбы с пожарами, оперативной инактивации зажигательных бомб и т.д. То, что ныне чаще является прерогативой МЧС, — а не Минобороны. Именно их на первый взгляд скромный и не очень героический труд — в сравнении с кадровыми военными — позволил хозяйству Москвы не просто избежать серьезных повреждений, — но и сохранил возможность жизни и работы москвичей почти по довоенным «стандартам».

А уж о собственно бойцах ПВО и говорить нечего. Благодаря успешной боевой работе свыше тысячи зенитных пушек, сотен пулеметов, шести сотен истребителей, аэростатов заграждения, радиолокационных станций — к городу из свыше 7 тысяч в общей сложности прорывавшихся туда вражеских самолетов смогли добраться всего чуть больше двухсот! То есть лишь около 3 процентов. Да, их бомбы тоже наделали немало бед — разрушено свыше 5 тысяч зданий (впрочем, в их числе не только «многоэтажки», — но и «частный сектор» тоже), погибло около 2 тысяч москвичей, втрое больше получили травмы и ранения. Но все же и эти горькие цифры не идут ни в какое сравнение с куда более масштабными разрушениями, десятками и сотнями тысяч человеческих жертв при «знаковых» бомбардировках Второй мировой, часть из которых упоминалась выше.

Так что в окончательном итоге эффективность противовоздушной обороны Москвы, ставшей на несколько месяцев прифронтовым городом, однозначно оказалась на очень высоком уровне. И важной ее частью как раз и стали «инновационные» меры по маскировке наиболее важных городских объектов — и просто московских улиц и домов.

![]()