–°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З вАФ –Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є –Є –Њ—Е–∞—П–љ–љ—Л–є

–°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З вАФ –Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є –Є –Њ—Е–∞—П–љ–љ—Л–є

–Я–†–Ю–Ф–Ю–Ы–Ц–Х–Э–Ш–Х. –Я–†–Х–Ф–Ђ–Ф–£–©–Х–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ. –Э–Р–І–Р–Ы–Ю –Ч–Ф–Х–°–ђ

–°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 980 –≥–Њ–і–∞. –Х–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–њ–Њ—А—Л —Г–ґ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є. –Я–Њ–≤–µ—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ–∞—В—М –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–µ–є, –≤–Ј—П—В–Њ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Є–Ј –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–љ–∞, –≤–і–Њ–≤–Њ–є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–∞ –ѓ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є, –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї —Б—Л–љ–Њ–Љ –ѓ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞, —Г—Б—Л–љ–Њ–≤–ї—С–љ–љ—Л–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ...

–Я–Њ –і—А—Г–≥–Њ–є вАФ –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ—Л–Љ —Б—Л–љ–Њ–Љ –Њ—В –њ–ї–µ–љ–љ–Є—Ж—Л-–Љ–Њ–љ–∞—Е–Є–љ–Є. –£–ґ–µ –Ј–і–µ—Б—М, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –Т. –Э. –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤, ¬Ђ—В–µ–љ—М –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –ї–µ–≥–ї–∞ –љ–∞ —Б—Г–і—М–±—Г –Ї–љ—П–Ј—П¬ї. –Э–∞—Б–ї–µ–і—Г—П —Н—В—Г –і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж—Л (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Э–µ—Б—В–Њ—А, –∞–≤—В–Њ—А –Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В), –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї—П—О—В –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Њ—В –њ—А–Њ—З–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞. –Х—Б–ї–Є –С–Њ—А–Є—Б, –У–ї–µ–±, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –Є –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–µ –Є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Є, —В–Њ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Љ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ј–∞–≤–Є—Б—В–љ–Є–Ї¬ї –Є ¬Ђ–ї—Г–Ї–∞–≤—Л–є¬ї. –С–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ—П—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В —Н—В—Г –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—З—М–Є–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М –Ї—Г–ї—М—В –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞.

–Ш–Љ—П –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ю–Ї–∞—П–љ–љ–Њ–≥–Њ вАФ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Г—Б–Њ–±–Є—Ж –†—Г—Б–Є. –Я–Њ—В–Њ–Љ–Њ–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ, –њ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є–є –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ –ї–Є—И—М —В—А–Є –≥–Њ–і–∞ 1015вАФ1018, –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –≤ –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –±—А–∞—В–Њ—Г–±–Є–є—Ж–∞ вАФ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ–і–љ—П–≤—И–Є–є —А—Г–Ї—Г –љ–∞ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞, –њ–µ—А–≤—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ ¬Ђ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї —Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–Њ–ґ–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Н–њ–Њ—Е–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є –Є –Ї–Њ–љ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—Ж–Є–Є —А–∞–љ–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ъ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —Б–Љ–µ—А—В–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ I (1015 –≥.) –†—Г—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Д–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є—О —А–∞–љ–љ–µ—Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤, —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є –Ї–љ—П–Ј—П. –°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г–і–µ–ї–Њ–≤, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Є–Ј —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Є–Ј –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї, –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П, –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–≥–Њ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–ї–∞–і–µ—В–µ–ї—П–Љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –С–Њ—А—М–±–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П–Љ–Є –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ I, –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≥–Є–±–µ–ї—М—О –ѓ—А–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞, —З—В–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –†—Г—Б–Є вАФ –Ъ–Є–µ–≤–µ вАФ –і–Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –љ–µ –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –∞ –±–µ—А–µ—В—Б—П —Б–Є–ї–Њ–є –Є –Ї–Њ–≤–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М. –°—В–∞—А—И–Є–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П (–°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї, –Ш–Ј—П—Б–ї–∞–≤, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤, –С–Њ—А–Є—Б, –У–ї–µ–±, –Ь—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤) –≤–ї–∞–і–µ–ї–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —Г–і–µ–ї–∞–Љ–Є вАФ –Я–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–Љ, –†–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–Љ, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –Ь—Г—А–Њ–Љ–Њ–Љ. –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –Ї–љ—П–ґ–Є–ї –≤ –Ґ—Г—А–Њ–≤–µ вАФ –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –љ–∞ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ –њ—Г—В—М –Ї –Я–Њ–ї—М—И–µ. –≠—В–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –і–≤–Њ—А–Њ–Љ.

вАЛ

вАЛ

–£—Б–Њ–±–Є—Ж–∞ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ

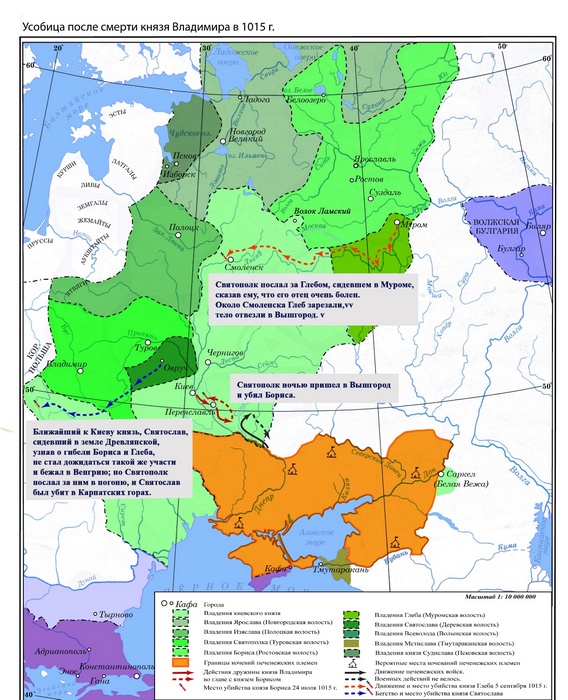

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –Є—О–ї–µ 1015 –≥–Њ–і–∞ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А —Г–Љ–µ—А –≤ –С–µ—А–µ—Б—В–Њ–≤–µ, –Ъ–Є–µ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П. –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї —В–∞–є–љ–Њ –њ—А–Є–±—Л–ї –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –≤–ї–∞—Б—В—М, –њ–Њ–Ї–∞ –њ—А–Њ—З–Є–µ –±—А–∞—В—М—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г–і–µ–ї–∞—Е. –£–ґ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–љ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї—Б—П —Б –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є вАФ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О –С–Њ—А–Є—Б–∞, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ –і—А—Г–ґ–Є–љ—Г, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–≤—И—Г—О—Б—П –Є–Ј –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–Њ–≤. –Я–Њ–≤–µ—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В: ¬Ђ–Ш –њ–Њ—Б–ї–∞ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї —Г–±–Є—В–Є –±—А–∞—В–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –С–Њ—А–Є—Б–∞, —П–Ї–Њ –±–Њ—П—Б—П –µ–≥–Њ, –і–∞ –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–µ—В –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ¬ї. –С–Њ—А–Є—Б, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж, –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –±–Њ—А—М–±—Л, –Љ–Њ–ї—П—Б—М –Њ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–Є –±—А–∞—В–∞, –љ–Њ –±—Л–ї —Г–±–Є—В –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –і—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є. –°–њ—Г—Б—В—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞ –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В—М –њ–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞, –Ј–∞–Љ–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –ї–Њ–≤—Г—И–Ї—Г –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є –Њ—В—Ж–∞.

–Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–µ—В —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –∞–≥–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А: –Њ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е —Б–≤—П—В–Њ—Б—В—М —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Њ—В–Є–≤ –љ–µ–≤–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є—П. –†–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–µ. –£–±–Є–є—Б—В–≤–∞, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±—Л–ї–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –≤ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї–µ, –≥–і–µ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —Б—Л–љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Є–Љ–µ–ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і—А—Г–ґ–Є–љ—Г –Є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –ґ–µ–ї–∞–≤—И–Є—Е –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –µ–≥–Њ –±—А–∞—В—М–µ–≤.

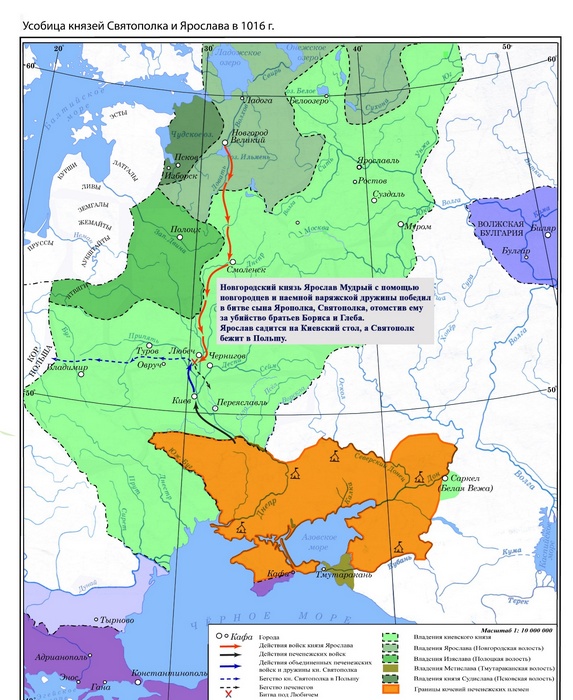

–У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ —Б—В–∞–ї –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤, –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –њ—А–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ь—Г–і—А—Л–Љ. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л, —Г–Ј–љ–∞–≤ –Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞, —А–µ—И–Є–ї–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ ¬Ђ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В —Н–њ–Є—В–µ—В ¬Ђ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є¬ї вАФ –Ј–љ–∞–Ї —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ-–Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤–∞—П –±–Є—В–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –≤ 1016 –≥–Њ–і—Г —Г –Ы—О–±–µ—З–∞. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–є –≤–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Њ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ–Њ–є, —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–Є–ї –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞, –Є —В–Њ—В –±–µ–ґ–∞–ї –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г –Ї —В–µ—Б—В—О вАФ –Ї–Њ—А–Њ–ї—О –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤—Г I –•—А–∞–±—А–Њ–Љ—Г. –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М, –і–∞–≤–љ–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П —Г—Б–Є–ї–Є—В—М –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –≤ –І–µ—А–≤–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ, –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –≤–Љ–µ—И–∞–ї—Б—П –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞. –°–Њ—О–Ј –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ —Б –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ —Б—В–∞–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Љ–µ–ґ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б–њ—А–Є –†—Г—Б–Є.

вАЛ

вАЛ

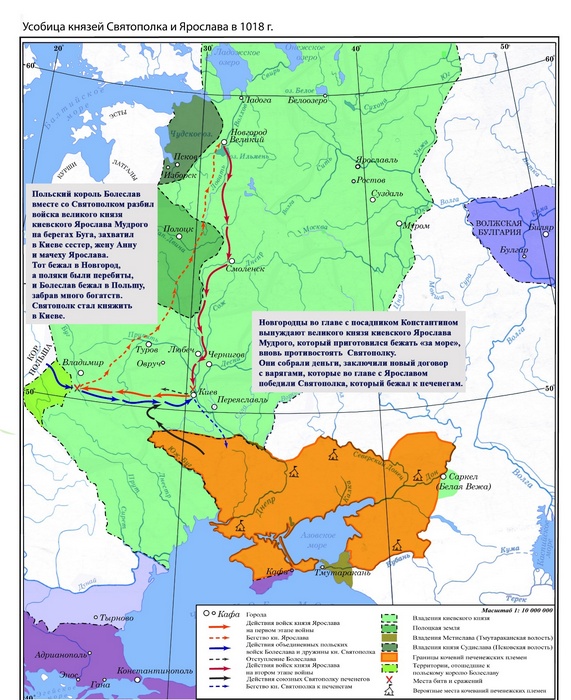

–Т–µ—Б–љ–Њ–є 1018 –≥–Њ–і–∞ –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤ —Б –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И–Є–Љ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —А—Л—Ж–∞—А–µ–є, —З–µ—Е–Њ–≤ –Є –љ–∞—С–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤-–љ–µ–Љ—Ж–µ–≤, –і–≤–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤. ¬Ђ–Ш –њ—А–Є—И–µ–і –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤ —Б –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ—О —Б–Є–ї–Њ—О, –Є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б—В–Њ—П—В–Є, –Є –њ–Њ–±–µ–ґ–µ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і¬ї.

вАЛ

вАЛ

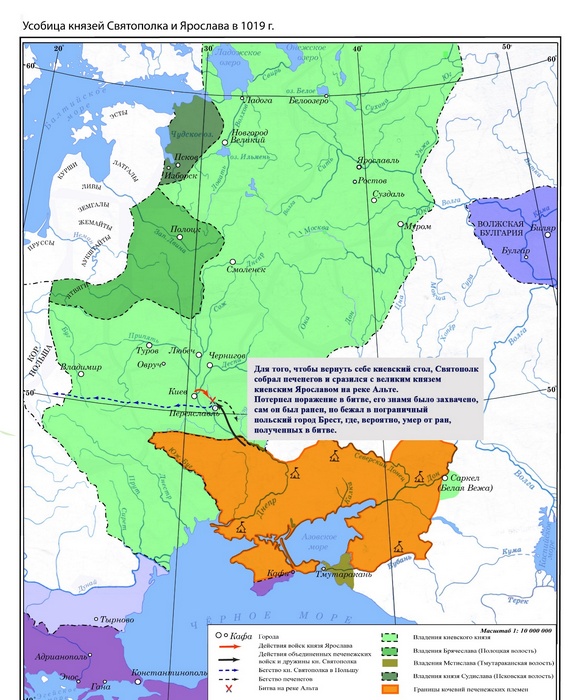

–Я–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –≤ –Ъ–Є–µ–≤; –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –≤–љ–Њ–≤—М —Б—В–∞–ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–≥–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –і–µ—А–ґ–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ. –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤, –њ–Њ–і –њ—А–µ–і–ї–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї—Г, –ґ–µ–ї–∞–ї –Ј–∞—Е–≤–∞—В–∞ —З–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –†—Г—Б–Є, –∞ —З—В–Њ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є—В—М –њ–Њ–і —А—Г–Ї—Г –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П вАФ —В–Њ —А–∞–Ј–Њ—А–Є—В—М. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–≥—А–∞–±–Є–≤ –Ъ–Є–µ–≤, –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤ —Г—И–µ–ї —Б –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Є –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤–∞: ¬ЂвА¶–њ–Њ–ї—П–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –љ–∞—Б–Є–ї–Є—П, –Є –Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ–ї–Є –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞¬ї. –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј —Б–Є–ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–њ–Њ—А—Л –љ–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ —А–∞–Ј–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ. –Т 1019 –≥–Њ–і—Г –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ —Б–Њ–±—А–∞–ї –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ –Є –њ–Њ—И—С–ї –љ–∞ —О–≥. –†–µ—И–∞—О—Й–∞—П —Б—Е–≤–∞—В–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –ї–µ—В–Њ–Љ 1019 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Р–ї—М—В–µ –±–ї–Є–Ј –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–ї—П. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В: ¬Ђ–Ш –±—Л—Б—В—М —Б–µ—З–∞ –Ј–ї–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞, –Є –њ–∞–і–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–Є–є, –Є –њ–Њ–±–µ–ґ–µ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї¬ї. –†–∞–Ј–±–Є—В—Л–є –Ї–љ—П–Ј—М –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –±–µ–ґ–∞—В—М –Ї –њ–µ—З–µ–љ–µ–≥–∞–Љ, –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г, –љ–Њ —Г–Љ–µ—А –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ¬†¬Ђ–≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –І–µ—Е–∞–Љ–Є –Є –Ы—П—Е–∞–Љ–Є¬ї. –Ь–µ—Б—В–Њ –µ–≥–Њ –≥–Є–±–µ–ї–Є –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —В–Њ—З–љ–Њ: —А—П–і –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ (–Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ, –®–∞—Е–Љ–∞—В–Њ–≤) –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ъ–∞—А–њ–∞—В, –і—А—Г–≥–Є–µ вАФ –≤ –Я–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –±–Њ–ї–Њ—В–∞—Е. –°–Љ–µ—А—В—М –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞ –њ—Г—В—М –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Г –Ї –µ–і–Є–љ–Њ–≤–ї–∞—Б—В–Є—О –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –њ–µ—А–≤–Њ–є –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞ –†—Г—Б–Є.

вАЛ

вАЛ

–Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –†—Г—Б–Є

Victoribus non imputantur delicta, –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Б –ї–∞—В—Л–љ–Є вАФ –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П–Љ –љ–µ –≤–Љ–µ–љ—П—О—В—Б—П –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П. Historia victoribus scribitur вАФ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –њ–Є—И—Г—В –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –і—Г—Е–µ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ—Л—Е –Ї –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї—Г, –љ–Њ –љ–µ –Ї–∞–Ї –Ї –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—О, –∞ –Ї–∞–Ї –Ї –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–≤—И–µ–Љ—Г. –Э–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –≤–њ–µ—А–µ–і.

вАЛ

вАЛ

–У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–µ вАФ –Я–Њ–≤–µ—Б—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В, вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П —Б–њ—Г—Б—В—П –њ–Њ—З—В–Є –≤–µ–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж –Э–µ—Б—В–Њ—А —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –Ї–љ—П–Ј—П —З–µ—А–µ–Ј —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ—А–∞–ї—М. –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–µ—П—В–µ–ї–µ–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≥—А–µ—Е–∞ –±—А–∞—В–Њ–љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞. –°–∞–Љ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ вАФ ¬Ђ–Ю–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є¬ї вАФ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –±–Є–±–ї–µ–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Ъ–∞–Є–љ–∞. –Т —В–µ–Ї—Б—В–µ –Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М: ¬Ђ–ѓ–Ї–Њ –Ъ–∞–Є–љ, —Г–±–Є –±—А–∞—В–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–≥–Њ¬ї. –Т –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–і–∞—Е (–Ш–њ–∞—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, –Ы–∞–≤—А–µ–љ—В—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ) —Н—В–Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П: –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж—Л XIвАФXII –≤–≤. –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –µ–≥–Њ —Б—Г–і—М–±–µ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г—А–Њ–Ї: –≥—А–µ—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї—А–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤–µ–і—С—В –Ї –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—О –Є –≥–Є–±–µ–ї–Є. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –і—А—Г–≥–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–Є, –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О—В –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є–љ–∞—З–µ. –Ф–ї—П –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –Њ–љ вАФ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞, –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Є–Ј–≥–љ–∞–љ–љ—Л–є –±—А–∞—В–Њ–Љ. –У–∞–ї–ї –Р–љ–Њ–љ–Є–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ ¬Ђfilius Vladimiri regis, vir bonus et amicus Polonorum¬ї, –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ: ¬Ђ–°—Л–љ –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞, —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є –і—А—Г–≥ –њ–Њ–ї—П–Ї–Њ–≤¬ї. –≠—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –Ї–љ—П–Ј—П –±—Л–ї –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–Љ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ-–ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ вАФ –µ–≥–Њ –±—А–∞—В–Њ–Љ, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Њ–Љ.

–Т—Б—П —В—А–∞–≥–µ–і–Є—П –Є –≥–Њ—А–µ—Б—В–Є –±—А–∞—В–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞. –Ф–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ–∞, –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї вАФ ¬Ђ–њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї –≤ —А–Њ–і—Г –†—О—А–Є–Ї–Њ–≤–Є—З–µ–є¬ї, —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, ¬Ђ–Њ—Б—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є, —З—В–Њ –≤–ї–∞—Б—В—М –±–µ–Ј –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Є–±–µ–ї—М–љ–∞¬ї. –°–Њ–ї–Њ–≤—М—С–≤ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–≤ –±–Њ—А—М–±–µ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–∞ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–µ –Ј–ї–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ –Є –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М, –∞ –і–≤–∞ —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ—В–µ–љ–і–µ–љ—В–∞, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Љ–µ–ї —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї. –Ь–љ–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л. –Т–µ–і—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –±—А–∞—В–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ –Є–Љ–µ–ї —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О.

–Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є —Б–≤–Њ–і, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ–є—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж–µ, –∞ –Љ–Њ—В–Є–≤ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –±—Л–ї —Г—Б–Є–ї–µ–љ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —Б —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї—Г–ї—М—В–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞. –Ъ–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Н—В–∞–њ –≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П. –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –љ–Њ—А–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–µ –Ј–ї–Њ, –∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М. –Р —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, –±—Л–ї–∞ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–≤—И–Є—Е. –Ь—Л –≤–Є–і–Є–Љ –≤ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–µ —Д–Є–≥—Г—А—Г, –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й—Г—О –Ї—А–Є–Ј–Є—Б –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є: –Љ–µ–ґ–і—Г —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ —Б–Є–ї—Л –Є –±–Њ–ї–µ–µ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є–і–µ–∞–ї–Њ–Љ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–Є—П. –≠—В–Њ —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –њ—А–Є–і–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—В–Њ–ї—М —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є—П –†—Г—Б–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А —Б—В—А–µ–Љ–Є–ї—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –µ–і–Є–љ–Њ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –≥–і–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б—В–∞—В—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤–µ—А—Л. –С–Њ—А–Є—Б –Є –У–ї–µ–±, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є–µ ¬Ђ–±–µ–Ј —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї, —Б—В–∞–ї–Є –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г-–≥–Њ–љ–Є—В–µ–ї—О. –Ш—Е –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤ 1071 –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є —З—С—В–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ: —Б–≤—П—В—Л–µ —Б—В—А–∞—Б—В–Њ—В–µ—А–њ—Ж—Л –Є –Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є —Г–±–Є–є—Ж–∞. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –≤ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Г—О –і—А–∞–Љ—Г. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј —Н—В–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–Њ–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є¬ї вАФ —В–µ—А–Љ–Є–љ, –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—Б—Е–∞—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Є –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Ї—Г–ї—М—В –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Є –У–ї–µ–±–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї—Б—П –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Є –Є–Љ–µ–ї —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—В—В–µ–љ–Њ–Ї. –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤ –Ь—Г–і—А—Л–є, —Г–Ї—А–µ–њ–Є–≤ –≤–ї–∞—Б—В—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –Є—Е –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є.¬†

вАЛ

вАЛ

–°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–є —Б–ї–µ–і –≤–Њ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ –†—Г—Б–Є. –Х–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј —Б –Я–Њ–ї—М—И–µ–є –±—Л–ї –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ: –Њ–љ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї —Б–≤—П–Ј—М —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –†—Г—Б–Є —Б —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–Љ–Є —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л. –Ґ—Г—А–Њ–≤ –Є –Я–Є–љ—Б–Ї –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –њ–µ—А–µ–Ї—А—С—Б—В–Ї–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –Ї –Я—А–∞–≥–µ –Є –Ъ—А–∞–Ї–Њ–≤—Г, —З—В–Њ –і–µ–ї–∞–ї–Њ –Є—Е –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –†—Г—Б—М—О –Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є. –Х–і–≤–∞ –ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤–Є–љ–Є—В—М –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –≤ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–ї—П–Ї–∞–Љ, –≤–µ–і—М —Б–∞–Љ –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж, –±—Г–і—Г—З–Є –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ, –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —И–µ–ї –љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤ —Б –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Є–Є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ—В—Ж–∞, –њ—А–Њ–Є–≥—А–∞–ї. –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –Љ–µ–і–≤–µ–ґ—М—О —Г—Б–ї—Г–≥—Г, –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–Њ–ї—М –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤ I –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л –Є —Г–≤–µ–ї –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є. –Ф–ї—П –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–∞ I —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –≤–Њ–є–љ–µ 1018 –≥–Њ–і–∞ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і –І–µ—А–≤–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ–Є –†—Г—Б–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Њ–љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї —Н—В–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XI –≤–µ–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж–∞ —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –њ—А—П–Љ—Л–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П: –Њ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—В—П–љ—Г–ї–∞ –†—Г—Б—М –≤ –Њ—А–±–Є—В—Г –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-—З–µ—И—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, –љ–Њ –Є —Б—В–∞–ї–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤ –њ–∞–≥—Г–±–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і–Њ—Г—Б–Њ–±–Є—Ж –і–ї—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –†—Г—Б–Є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —А–∞–љ–љ–Є–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –†—Г—Б–Є.

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –≥–і–µ —Г–ґ–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Љ–∞–є–Њ—А–∞—В –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є), –љ–∞ –†—Г—Б–Є –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ вАФ –≤–ї–∞—Б—В—М –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –љ–µ —Б—Л–љ—Г, –∞ —А–Њ–і—Г –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–є –±—А–∞—В –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б—В–Њ–ї, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—А–∞—В–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ. –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Є —Г–±–Є–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –±—А–∞—В—М—П –С–Њ—А–Є—Б –Є –У–ї–µ–±, —Б—В–∞–ї –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞—Б–њ—А–Є —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–Њ–љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П –љ–∞ –†—Г—Б–Є. –І–Ш–Ґ–Р–Ґ–ђ –Ф–Р–Ы–ђ–®–Х

–Э–∞ –Њ–±–ї–Њ–ґ–Ї–µ: –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –ѓ–љ–∞ –Ь–∞—В–µ–є–Ї–Њ "–°–≤–∞–і—М–±–∞ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є –і–Њ—З–µ—А–Є –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–∞ –•—А–∞–±—А–Њ–≥–Њ", 1892 –≥.

![]() вАЛ

вАЛ